现代经典中医著作之廖育群《秘授古脉法抄本》

- 格式:doc

- 大小:60.00 KB

- 文档页数:14

Book Review of Research on Medical Books Related to Huang Di by Makoto Mayanagi 作者: 廖育群

作者机构: 中国科学院自然科学史研究所,北京100190

出版物刊名: 中国科技史杂志

页码: 488-497页

年卷期: 2015年 第4期

主题词: 医学史 书评 真柳诚 《黄帝医籍研究》

摘要:有关中医学基础理论奠基时期经典的研究,历来与那些原著一样广受国内外医史界,乃

至历史、文化领域中许多学者的关注。

真柳诚的新作《黄帝医籍研究》,虽植根于这片屡被精耕的熟土之上,却仍不乏精彩之处。

据悉,旅日中国学者郭秀梅已开始汉译此书,故仅藉此文先对其研究结论概加介绍;同时,就贯穿于老友新作之字里行间的治学路径、所得之由略作铺陈;最终归结于强调学术研究成果的终极价值,在于成为修订教科书(通识教育)的基础,并由此构成新研究的起点。

最实用的脉诊书

以下是几本被认为是最实用的脉诊书籍:

1. 《黄帝内经脉络切解》:这本书是古代中国医学经典《黄帝内经》中关于脉诊的部分的解读和深入探讨。

它详细介绍了脉搏的种类、脉象的含义以及脉诊的方法和技巧。

2. 《中医脉诊学》:这本书由中国中医科学院编写,详细介绍了脉诊的理论基础、脉象的分析和诊断、脉证的辨析以及常见病症对应的脉象特点等内容。

它是一本比较系统和综合的脉诊教材。

3. 《常见病证脉证诊断学》:这是一本由江西中医药大学编写的教材,主要介绍了常见病症对应的脉象特点和诊断方法,特别适合临床中医医生使用。

4. 《实用中医脉诊》:这本书是日本脉诊专家长田欣哉的著作,将传统的中医脉诊理论和日本脉诊的研究成果结合起来,介绍了很多实用的脉诊方法和技巧,对于初学者和临床医生都非常有益。

5. 《中医脉诊实用指南》:这本书是由美国中医学会编写的脉诊指南,用简明易懂的语言介绍了脉诊的基本知识、脉搏的观察和分析方法,以及常见病症对应的脉象特点和诊断技巧。

它适合初学者和普通读者阅读。

道门《丹医秘授古脉法》的故事廖育群(中国科学院自然科学史研究,北京)依据湖南马王堆、湖北张家山汉墓出土的早期医学著作,及传世的今本《黄帝内经》、《难经》等医学经典中所存留的马迹蛛丝,大抵可知古代医家曾经使用过诸如“分经候脉”、“三部九候”、“四时脉法”、“人迎寸口脉法”等一些与现今所见中医诊脉之法不同的脉诊方法。

因而我在讨论中医诊脉之法的发展演变时,将这些早期的诊脉之法统称为“古脉法” [①] 。

不知道在浩如烟海的古今中医著作中是否早已有人使用过“古脉法”一词,但我以此概括与指称那些见之于古代医学经典、现今早已废弃不用的诊脉方法,却完全是由于家学渊源的影响——在家藏医书中,有名之曰《丹医秘授古脉法》的抄本一卷。

一、 关于《丹医秘授古脉法》的抄本 抄本的价值取决于其中所保存的“未刊之论”究竟具有怎样的文化价值。

如果与已知的古人遗墨、行世的思想言论大同小异,那么这样的抄本则几乎毫无价值。

家藏抄本《丹医秘授古脉法》的主体内容是“十二正经”与“奇经八脉”的诊候之法,这种诊脉方法与现今所见通行的中医诊脉方法有所不同,是来源于与正统中医理论体系与实用技艺完全不同的一派之学。

这个抄本作为医学知识的载体,不仅可以使我们了解某种不见于典籍记述的医学理论与技艺,而且可以作为理解传统医学演变轨迹、实实在在触摸近代“个色中医人物”之学问与生活的通道。

《丹医秘授古脉法》出自家父之手,其主体内容却是源于一位具有奇特经历的四川医家周潜川的讲述。

周潜川(1905~1962),祖籍四川威远县,世居成都。

早年从军为护士;后得岳丈资助,入国立武汉大学;又以官费赴英国学军工化学。

回国后习武术受伤,幸得丹药救治而获痊愈,故好岐黄。

离军后,负笈峨嵋、贡嘎、青城、武当诸山,遍访民间宿医与精谙医术之僧道,获益良多,家资亦尽耗于此。

个人天资与如此经历,使得周氏之学既能旁及诸子、术数、气功、武术,又始终以医家的理论与实用技艺为核心;既得道家真传,又旁通儒佛两教;既有留学海外的经历和西方近代实证科学的熏陶,又能坚持东方传统文化的韵味。

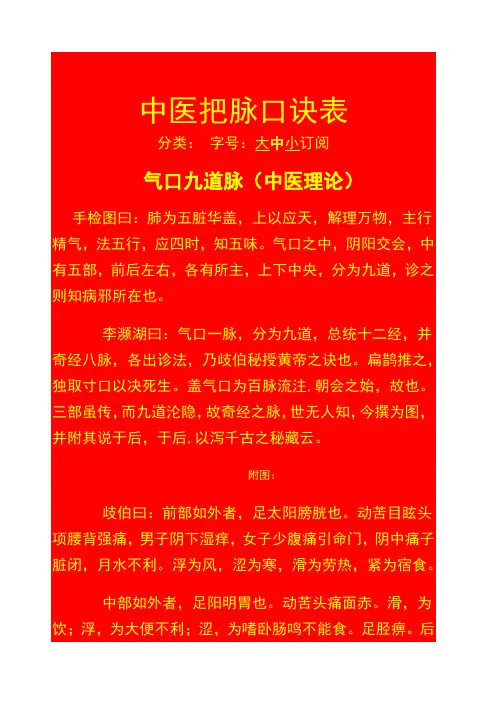

中医把脉口诀表分类:字号:大中小订阅气口九道脉(中医理论)手检图曰:肺为五脏华盖,上以应天,解理万物,主行精气,法五行,应四时,知五味。

气口之中,阴阳交会,中有五部,前后左右,各有所主,上下中央,分为九道,诊之则知病邪所在也。

李濒湖曰:气口一脉,分为九道,总统十二经,并奇经八脉,各出诊法,乃歧伯秘授黄帝之诀也。

扁鹊推之,独取寸口以决死生。

盖气口为百脉流注,朝会之始,故也。

三部虽传,而九道沦隐,故奇经之脉,世无人知,今撰为图,并附其说于后,于后,以泻千古之秘藏云。

附图:歧伯曰:前部如外者,足太阳膀胱也。

动苦目眩头项腰背强痛,男子阴下湿痒,女子少腹痛引命门,阴中痛子脏闭,月水不利。

浮为风,涩为寒,滑为劳热,紧为宿食。

中部如外者,足阳明胃也。

动苦头痛面赤。

滑,为饮;浮,为大便不利;涩,为嗜卧肠鸣不能食。

足胫痹。

后部如外者,足少阳胆也。

动苦腰背胻股肢节筋痛,浮为气。

涩为风,急为转筋为劳。

前部如内者,足厥阴肝也。

动苦少腹痛引腰,大便不利,男子茎中痛,小便难,疝气,两丸上入,女子月水不利,阴中寒,子户闭,少腹急。

中部如内者,足太阴脾也。

动苦腹满胃中痛,上管有寒食不下,腰上状如居水中。

沉涩,为身重足胫寒痛,烦满不能卧,时咳唾有血,泄利食不化。

后部如内者,足少阴肾也。

动苦少腹痛,与心相引背痛,小便淋,女人月水来上抢心胸,胁满,股里拘急。

前部中央直者,手少阴心、手太阳小肠也。

动苦心下坚痛,腹胁急。

实急者为感忤,虚者为下利肠鸣。

女子阴中痒痛,滑为有娠。

中部中央直中者,手厥阴心主也。

动苦心痛,面赤多喜怒,食苦咽。

微浮苦悲伤恍惚,涩为心下寒,沉为恐怖,如人将捕之状,时寒热,有血气。

后部中央直者,手太阳肺、手阳明大肠也。

动苦咳逆,气不得息。

浮为风,沉为热,紧为胸中积热,涩为时咳血。

前部横于寸口丸丸者,任脉也。

动苦少腹痛,逆气抢心,胸拘急不得俛仰。

《脉经》云:寸口脉紧细实长下至关者,任脉也,动苦少腹绕脐痛,男子七疝,女子瘕聚。

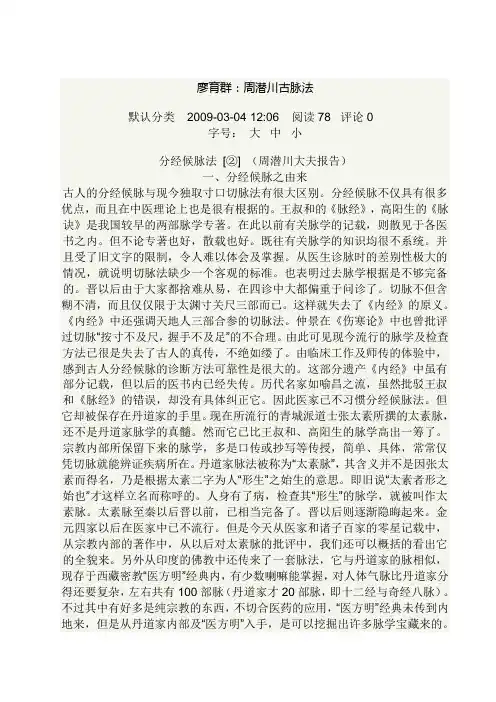

廖育群:周潜川古脉法默认分类 2009-03-04 12:06 阅读78 评论0字号:大中小分经候脉法[②] (周潜川大夫报告)一、分经候脉之由来古人的分经候脉与现今独取寸口切脉法有很大区别。

分经候脉不仅具有很多优点,而且在中医理论上也是很有根据的。

王叔和的《脉经》,高阳生的《脉诀》是我国较早的两部脉学专著。

在此以前有关脉学的记载,则散见于各医书之内。

但不论专著也好,散载也好。

既往有关脉学的知识均很不系统。

并且受了旧文字的限制,令人难以体会及掌握。

从医生诊脉时的差别性极大的情况,就说明切脉法缺少一个客观的标准。

也表明过去脉学根据是不够完备的。

晋以后由于大家都捨难从易,在四诊中大都偏重于问诊了。

切脉不但含糊不清,而且仅仅限于太渊寸关尺三部而已。

这样就失去了《内经》的原义。

《内经》中还强调天地人三部合参的切脉法。

仲景在《伤寒论》中也曾批评过切脉“按寸不及尺,握手不及足”的不合理。

由此可见现今流行的脉学及检查方法已很是失去了古人的真传,不绝如缕了。

由临床工作及师传的体验中,感到古人分经候脉的诊断方法可靠性是很大的。

这部分遗产《内经》中虽有部分记载,但以后的医书内已经失传。

历代名家如喻昌之流,虽然批驳王叔和《脉经》的错误,却没有具体纠正它。

因此医家已不习惯分经候脉法。

但它却被保存在丹道家的手里。

现在所流行的青城派道士张太素所撰的太素脉,还不是丹道家脉学的真髓。

然而它已比王叔和、高阳生的脉学高出一筹了。

宗教内部所保留下来的脉学,多是口传或抄写等传授,简单、具体,常常仅凭切脉就能辨证疾病所在。

丹道家脉法被称为“太素脉”,其含义并不是因张太素而得名,乃是根据太素二字为人“形生”之始生的意思。

即旧说“太素者形之始也”才这样立名而称呼的。

人身有了病,检查其“形生”的脉学,就被叫作太素脉。

太素脉至秦以后晋以前,已相当完备了。

晋以后则逐渐隐晦起来。

金元四家以后在医家中已不流行。

但是今天从医家和诸子百家的零星记载中,从宗教内部的著作中,从以后对太素脉的批评中,我们还可以概括的看出它的全貌来。

本书由老刁诊所推荐廖育群(中国科学院自然科学史研究所)在中国古代医学著作中,时常可以见到“医者意也”的说法。

好像医学理论的神秘性、治疗方法的灵活性、医家的悟性,都只能以一个“意”字来体现。

换言之,中国传统医学的神韵,就蕴涵于其自身所具有的那么一种“可以意会,难于言传”的味道当中。

然而,医学毕竟是一门自然科学与实用技术,医家究竟如何以“意”来构建这门学问,似乎并无人深究。

近代硕学梁启超曾说:“中国凡百学问都带有一种…可以意会不可以言传‟的神秘性,最足为智识扩大之障碍。

”而其所举之例,即是“医学” [1] 。

的确,中国传统医学较之于任何一种其他古代精密科学(如天文、算学)或实用技艺,都更具有传统文化的特征。

或毋宁说,只有传统医学才能够体现传统文化“可以意会,难于言传”的韵味。

时至今日,当人们从不同角度对传统科技文化进行评价与研究时,一方面惊讶地发现:在近代西方科技繁荣昌盛、普及全球之后,唯有中国传统医学仍然具有不衰的生命力;但与此同时,人们又在不断地以西方科学的目光与标准来审视、衡量、评价、要求、改造这唯一具有生命力的传统科学。

在这种情况下,“医者意也”所代表的传统医学之神韵——这种与近代科学格格不入、“最足为智识扩大之障碍”的基本性格,自然就会受到更多的非难[2] 。

作为医史研究,特别是医学思想史研究,理应对这句古来医家常挂嘴边,当代中医也还在以不同方式强调其重要性[3] 的话加以注意。

本文即从剖析“医者意也”在不同历史时期的多种含意与表现形式入手,以求理解中国传统医学的“神韵”所在;沿着医学的轨迹,而不是文人的雅兴[4] 来探索传统医学的一些本质性问题。

一、出典与含义“医者意也”初见于《后汉书·郭玉传》[5] 。

其记述如下:郭玉,和帝(89~105在位) 时为太医丞,多有效应。

而医疗贵人,时或不愈。

帝乃令贵人羸服变处,一针即差。

召玉诘问其状。

对曰:“医之为言意也。

腠理至微,随气用巧,针石之间,毫芒即乖。

中医书籍_中医世家

•《组织学与胚胎学》

•《邹孟城三十年临证经验集》

•《子午流注针经》

•《子午流注说难》

•《自我调养巧治病》

•《竹泉生女科集要》

•《诸脉主病诗》

•《竹林女科证治》

•《诸病源候论》

•《专治麻痧初编》

•《周慎斋遗书》

•《肘后备急方》

•《中医之钥》

•《中医眼科备读》

•《中医伤科按摩学》

•《中医疾病预测》

•《中医词典》z~其他

•《中医词典》x~y

•《中医词典》t~w

•《中医词典》r~s

•《中医词典》n~o~p~q

•《中医词典》k~l~m

•《中医词典》h~j

•《中医词典》e~f~g

•《中医词典》c~d

•《中医词典》a~b

•《中药学》

•《中药基本理论知识》

•《中药法规》

•《中医养生学》

•《中西医结合耳鼻喉科》

•《中西汇通医经精义》

•《重楼玉钥续编》

•《重楼玉钥》

•《常见中老年疾病防治》

•《仲景伤寒补亡论》

•《中华人民共和国药品管理法》释义•《中华人民共和国药品管理法》•《中国幽门螺杆菌研究》

•《中国医学通史》

•《中国医籍考》

•《中国生物制品规程》

•《中风论》

•《重订囊秘喉书》

•《重订灵兰要览》

•《重订广温热论》

•《止园医话》

•《质疑录》

•《知医必辨》

•《炙膏肓腧穴法》。

《医家秘奥脉法》(明-周慎斋)周慎斋为明代一代医宗,著有《慎斋医学全书》鸣世。

《医家秘奥》乃周慎斋学派传学之秘本,虽文字不多,但确属师家之经验密谈,读后有获世珍宝之感,很值得一读和研习。

条文内容如下:《医家秘奥》脉法卷上(一)凡脉左手血中之气,右手气中之血。

人之左手三脉寸关尺,以胞络、胆、膀胱、小肠为府;心、肝、肾为藏。

心主血,肝藏血,肾为精血之原,是三部皆属血矣。

殊不知血无气则不流,故心为君火,神明之官,火即气也。

《内经》云:“少火生气。

”肝胆之位,相火寄焉;且木逢阴即不生,必得阳春之气始生,至夏方盛,是肝必藉阳气而生矣。

肾为藏精之所,其中有真气存焉;若无此气则为寒精死水,焉能生育哉。

故知血部之脉必得气而后调也。

至于右手三脉寸关尺,以胸中、胃、大肠、三焦为府;以肺、脾、命门为藏(或云两尺俱属肾,命门在两肾中央,此说亦通。

而慎斋先生俱以命门配右尺。

余尝以左尺作水,右尺作火,屡试屡合.固知慎斋之学有本也)。

肺主气,脾为生气之原,命门与丹田合为气海,是三部皆属气矣。

殊不知金能生水,水即血也,金被火克,火克则肺金燥,而不能生血矣。

脾胃腐熟水谷而亦生血,又脾能摄血。

命门虽属火,然无血以养之,此火必腾焰播燎而无制矣。

此火上升,则为痰为热,为喘为咳,为面红耳赤等症。

故虚损、劳察等症,皆由肾经水少致命门火焰上升。

故知气部之脉,必得血而后成也。

然更有说焉,人身血气原自周流,本无界限,若据左主血、右主气之说而言.岂血皆聚于左而不及于右,气皆聚于右而不及于左哉,此不通之论也。

故慎斋先生首发明此条,见部位虽呆列,而气血则未尝不相通。

左脉虽属血分.而气实统之,故左脉为血中之气。

右脉虽为气分,而血实生之,故右脉为气中之血。

此论实发前人所未发也。

医书云:“左属血,右属气。

”又云:“左主外,右主内。

”心窃疑之。

以为既属血则当主内,何以反主外?既属气则当主外,何以反主内?今读此论而知,左藏血而气实煦之,故可主外;右藏气,血从之而生,故可主内也。

《古脉法》的故事--廖育群依据湖南马王堆、湖北张家山汉墓出土的早期医学著作,及传世的今本《黄帝内经》、《难经》等医学经典中所存留的马迹蛛丝,大抵可知古代医家曾经使用过诸如“分经候脉”、“三部九候”、“四时脉法”、“人迎寸口脉法”等一些与现今所见中医诊脉之法不同的脉诊方法。

因而我在讨论中医诊脉之法的发展演变时,将这些早期的诊脉之法统称为“古脉法” [①] 。

不知道在浩如烟海的古今中医著作中是否早已有人使用过“古脉法”一词,但我以此概括与指称那些见之于古代医学经典、现今早已废弃不用的诊脉方法,却完全是由于家学渊源的影响——在家藏医书中,有名之曰《古脉法》的抄本一卷。

一、关于《古脉法》的抄本图家藏抄本《古脉法》封面抄本的价值取决于其中所保存的“未刊之论”究竟具有怎样的文化价值。

如果与已知的古人遗墨、行世的思想言论大同小异,那么这样的抄本则几乎毫无价值。

家藏抄本《古脉法》的主体内容是“十二正经”与“奇经八脉”的诊候之法,这种诊脉方法与现今所见通行的中医诊脉方法有所不同,是来源于与正统中医理论体系与实用技艺完全不同的一派之学。

这个抄本作为医学知识的载体,不仅可以使我们了解某种不见于典籍记述的医学理论与技艺,而且可以作为理解传统医学演变轨迹、实实在在触摸近代“个色中医人物”之学问与生活的通道。

《古脉法》出自家父之手,其主体内容却是源于一位具有奇特经历的四川医家周潜川的讲述。

周潜川(1905~1962),祖籍四川威远县,世居成都。

早年从军为护士;后得岳丈资助,入国立武汉大学;又以官费赴英国学军工化学。

回国后习武术受伤,幸得丹药救治而获痊愈,故好岐黄。

离军后,负笈峨嵋、贡嘎、青城、武当诸山,遍访民间宿医与精谙医术之僧道,获益良多,家资亦尽耗于此。

个人天资与如此经历,使得周氏之学既能旁及诸子、术数、气功、武术,又始终以医家的理论与实用技艺为核心;既得道家真传,又旁通儒佛两教;既有留学海外的经历和西方近代实证科学的熏陶,又能坚持东方传统文化的韵味。

《古脉法》的故事--廖育群依据湖南马王堆、湖北张家山汉墓出土的早期医学著作,及传世的今本《黄帝内经》、《难经》等医学经典中所存留的马迹蛛丝,大抵可知古代医家曾经使用过诸如“分经候脉”、“三部九候”、“四时脉法”、“人迎寸口脉法”等一些与现今所见中医诊脉之法不同的脉诊方法。

因而我在讨论中医诊脉之法的发展演变时,将这些早期的诊脉之法统称为“古脉法” [①] 。

不知道在浩如烟海的古今中医著作中是否早已有人使用过“古脉法”一词,但我以此概括与指称那些见之于古代医学经典、现今早已废弃不用的诊脉方法,却完全是由于家学渊源的影响——在家藏医书中,有名之曰《古脉法》的抄本一卷。

一、关于《古脉法》的抄本图家藏抄本《古脉法》封面抄本的价值取决于其中所保存的“未刊之论”究竟具有怎样的文化价值。

如果与已知的古人遗墨、行世的思想言论大同小异,那么这样的抄本则几乎毫无价值。

家藏抄本《古脉法》的主体内容是“十二正经”与“奇经八脉”的诊候之法,这种诊脉方法与现今所见通行的中医诊脉方法有所不同,是来源于与正统中医理论体系与实用技艺完全不同的一派之学。

这个抄本作为医学知识的载体,不仅可以使我们了解某种不见于典籍记述的医学理论与技艺,而且可以作为理解传统医学演变轨迹、实实在在触摸近代“个色中医人物”之学问与生活的通道。

《古脉法》出自家父之手,其主体内容却是源于一位具有奇特经历的四川医家周潜川的讲述。

周潜川(1905~1962),祖籍四川威远县,世居成都。

早年从军为护士;后得岳丈资助,入国立武汉大学;又以官费赴英国学军工化学。

回国后习武术受伤,幸得丹药救治而获痊愈,故好岐黄。

离军后,负笈峨嵋、贡嘎、青城、武当诸山,遍访民间宿医与精谙医术之僧道,获益良多,家资亦尽耗于此。

个人天资与如此经历,使得周氏之学既能旁及诸子、术数、气功、武术,又始终以医家的理论与实用技艺为核心;既得道家真传,又旁通儒佛两教;既有留学海外的经历和西方近代实证科学的熏陶,又能坚持东方传统文化的韵味。

徐文兵解读《金匮真言论》十三讲-南方赤色徐文兵解读《金匮真言论》十三讲-南方赤色【一】南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心,故病在五藏;其味苦,其类火,其畜羊,其谷黍,其应四时,上为荧惑星,是以知病之在脉也,其音徵,其数七,其臭焦。

上一周的时候我们学到《素问?金匮真言论篇第四》,讲到了“五脏应四时”,其中讲到东方与青色这样的关系,就是说一系列的东西都是有呼应关系的,只要和木有关。

是应的!他这儿不知不觉已经把地域的概念、季节的概念、植物动物的概念、数学的概念、音律的概念都给你灌输进去。

刚才你讲到“地域”的时候,我一身冷汗,呵呵……是方位对吧!而且呢,重点我觉得有趣的地方就在于说,原来他是全息统一场,什么样的动物它居然跟植物,还跟数字,尤其上礼拜我们还讲特别有意思的,对应木的, 3、8这个数字,所以说这个人是个三八,真的是很深刻的!我们学辩证唯物主义就说到了普遍联系,变化发展,那么大家就细问下事物之间到底哪根线牵儿着呢?有一种普遍的联系呢?几千年前《黄帝内经》告诉你了,这就是他们的普遍联系。

至于他们怎么变、怎么化、怎么发、怎么展,那是以后我们再讲……今天我们就接着往下讲!南方!方位转到南边了!记住是我们北半球,中国,你到澳大利亚、南非……反过来!所以在香港有一个堪舆学家叫苏民峰,他说他年青的时候专门去了南半球,去澳洲考察当地风水,发现风水的格局恰好与香港相反!对!轻易不要去做这种长途的旅行。

要慢慢适应,因为什么,你的气血流动变化和地域环境是有关系的。

突然去改变它,一旦不适应,就会得出一种莫名其妙的病。

很多人说,跑到西藏说我要去干吗,回来以后闹一身怪病。

很多人去两极,他要探险!你也不想想,那些地方都是没有人烟、寸草不生的地方,不适合人类居住,你跑那儿去干吗去!那当然是找地狱呢。

所以我建议大家,现在科学发达了,交通工具确实也方便了,一日千里飞得很远。

是,可以了,但是呢,得病的机会也增大了。

“南方赤色,入通于心”。

丹医秘授.古脉法廖育群(中国科学院自然科学史研究,北京)依据湖南马王堆、湖北张家山汉墓出土的早期医学著作,及传世的今本《黄帝内经》、《难经》等医学经典中所存留的马迹蛛丝,大抵可知古代医家曾经使用过诸如“分经候脉”、“三部九候”、“四时脉法”、“人迎寸口脉法”等一些与现今所见中医诊脉之法不同的脉诊方法。

因而我在讨论中医诊脉之法的发展演变时,将这些早期的诊脉之法统称为“古脉法”[廖育群:“汉以前脉法发展演变之源流”,《中华医史杂志》,1990年第4期,第193页。

]。

不知道在浩如烟海的古今中医著作中是否早已有人使用过“古脉法”一词,但我以此概括与指称那些见之于古代医学经典、现今早已废弃不用的诊脉方法,却完全是由于家学渊源的影响——在家藏医书中,有名之曰《丹医秘授古脉法》的抄本一卷。

一、关于《丹医秘授古脉法》的抄本图家藏抄本《丹医秘授古脉法》封面抄本的价值取决于其中所保存的“未刊之论”究竟具有怎样的文化价值。

如果与已知的古人遗墨、行世的思想言论大同小异,那么这样的抄本则几乎毫无价值。

家藏抄本《丹医秘授古脉法》的主体内容是“十二正经”与“奇经八脉”的诊候之法,这种诊脉方法与现今所见通行的中医诊脉方法有所不同,是来源于与正统中医理论体系与实用技艺完全不同的一派之学。

这个抄本作为医学知识的载体,不仅可以使我们了解某种不见于典籍记述的医学理论与技艺,而且可以作为理解传统医学演变轨迹、实实在在触摸近代“个色中医人物”之学问与生活的通道。

《丹医秘授古脉法》出自家父之手,其主体内容却是源于一位具有奇特经历的四川医家周潜川的讲述。

周潜川(1905~1962),祖籍四川威远县,世居成都。

早年从军为护士;后得岳丈资助,入国立武汉大学;又以官费赴英国学军工化学。

回国后习武术受伤,幸得丹药救治而获痊愈,故好岐黄。

离军后,负笈峨嵋、贡嘎、青城、武当诸山,遍访民间宿医与精谙医术之僧道,获益良多,家资亦尽耗于此。

个人天资与如此经历,使得周氏之学既能旁及诸子、术数、气功、武术,又始终以医家的理论与实用技艺为核心;既得道家真传,又旁通儒佛两教;既有留学海外的经历和西方近代实证科学的熏陶,又能坚持东方传统文化的韵味。

《经脉医学第二章古文字与出土的脉书及经脉木人【针灸中国首发,转载请注明出处】第二章古文字与出土的脉书及经脉木人第二节马王堆与张家山汉墓出土的脉书一、脉灸经、脉法与脉死候及百病征候(一)马王堆脉书:脉灸经、脉法与脉死候1973年末,从湖南省长沙市马王堆三号汉墓里出土了14种医书。

其中属于脉书的,均抄于缣帛之上,称为帛书,计有《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》、《脉法》与《阴阳脉死候》等4种。

该汉墓的墓葬年代为汉文帝初元十二年(公元前168年)。

认为,这些脉书为秦代(公元前221—207年)所抄录;而谈到其著作的年代,则更早,可以上溯到春秋时代,即公元前6世纪前后。

马继兴先生曾迅速对古脉书的性质作出正确判断,除指出其为已知最早的经脉医学著作外,更看破其为“论述灸疗循感现象”的专书,从医史学角度,承认了经脉医学起源于古人观察灸法引出的循行性感觉的临床实践的这一历史事实。

西德学者文树德(Dr.P.Wnschld)、美国学者哈珀(Dr.D.Harper)及日本学者赤堀昭、山田庆儿与猪饲祥夫等氏均曾致力于马王堆医书研究,其内容包括有古代脉书。

但是,以脉书研究为专题的学术讨论会则从来未曾召开过。

(二)张家山脉书:脉灸经、脉死候与脉法1983年12月至1984年1月,在湖北省江陵县张家山的古代汉墓中又出土了抄录有古代医籍的竹简,题名为《脉书》。

张家山竹简《脉书》包括了5种古佚书,即《病候》、《六痛》、《阴阳十一脉灸经》、《阴阳脉死候》和《脉法》。

其中《病候》与《六痛》为新出。

张家山脉书5种,原本也未题书名,但在其抄录之篇首却题有《脉书》二字。

因而可知,所谓古代脉书,应指包括此5种书篇在内的古代经脉医学著作。

张家山汉墓的墓葬年代为汉代吕后二年(公元前186年)至文帝初年年间(公元前179年—公元前170年),约相当于公元前2世纪中期左右,与马王堆三号汉墓的墓葬年代(汉文帝初元12年,公元前168年)相仿。

书的写成年代当比此墓葬年代更早。

中医古籍珍稀抄本精选各册内容介绍:中医古籍珍稀抄本精选(壹)《伤寒经解》一书,线装共八册,为清代姚球著。

是书现藏于南京中医药大学图书馆。

安徽省图书馆亦有藏本。

姚氏籍贯生卒年代已不可考,正史无传。

本书刊行于1724年,故知姚氏可能为康熙后期及雍正年代之人。

成书于清代的《伤寒经解》是一本阐发张仲景《伤寒论》经义的专著,也是一本总结清以前《伤寒论》研究的专著,作者结合自己的实践,对《伤寒论》进行一次全面的修订。

作者以成无己本为底本,对《伤寒论》全文重新进行了整理编排。

全书分为太阳经、阳明经、少阳经、太阴经、少阴经、厥阴经、差后复症、序例、辨脉法、平脉法、伤寒论等十一部分,将仲景原文重新分门别类,然后效仿成无己,逐一阐发医理,或综述前贤之妙论,或独出一己之高见,或驳斥叔和之陋识。

作者对六经病证,用功尤勤。

全书方药及煎服法与仲景原文有所差异,当为作者临证之所验。

《脉理集要》一书,线装一册抄本,为汪宦所著,现藏于南京中医药大学图书馆。

《脉理集要》集脉理之精详,参先哲之至言。

全书分为候脉图说、脉诀总歌、脉理详辨、经络部位、妊娠脉、小儿脉纹脉候、脉会、脉位、气形、来去、尺寸、上下、前后、至数、歇至(止)、阴阳、诊例、七情、无脉、反脉、异脉、怪脉、政脉、胜负扶抑、各部不胜、不胜期诀、虚数期诀、真脏俱搏、上古三诊等章节,对诊脉部位、脉象机理、病脉提纲、脉象主病都有详细的阐述,语言简练、易诵易记,结合临床,切合实用,实为“启后学之捷径”。

《脉学类编》一卷,成书于清代咸丰八年(1859年)。

为清代玄庵山人辑著。

作者生平无从考证。

本书系作者根据《四言举要》重加编次并注释而成,即汇集《崔紫虚脉学》和《李濒湖脉学》之精粹。

书中先述脉学理论之概要,继而详论各种脉象(共27种)之特性,最后脉证相合、从脉论治。

是一部研究和学习脉学理论,指导从脉诊断论治的重要文献著作。

《温病辨证》为清代光绪年间的马宗元(字清儒,江苏丹徒人)所著。

现藏于南京中医药大学图书馆,为手抄孤本。

(声明:书籍内容载自互联网,版权归作者所有。

任何人不经允许,不得利用该书籍用于商业目的)洞见思想底层,诠释中国人上古时期的生命哲学,重新发现中国文化太美,中医太美。

欢迎大家阅读本书籍,希望你能从中体悟生命哲学,辅佐中国文化发扬光大。

道门《丹医秘授古脉法》的故事廖育群(中国科学院自然科学史研究,北京)依据湖南马王堆、湖北张家山汉墓出土的早期医学著作,及传世的今本《黄帝内经》、《难经》等医学经典中所存留的马迹蛛丝,大抵可知古代医家曾经使用过诸如“分经候脉”、“三部九候”、“四时脉法”、“人迎寸口脉法”等一些与现今所见中医诊脉之法不同的脉诊方法。

因而我在讨论中医诊脉之法的发展演变时,将这些早期的诊脉之法统称为“古脉法” [①] 。

不知道在浩如烟海的古今中医著作中是否早已有人使用过“古脉法”一词,但我以此概括与指称那些见之于古代医学经典、现今早已废弃不用的诊脉方法,却完全是由于家学渊源的影响——在家藏医书中,有名之曰《丹医秘授古脉法》的抄本一卷。

一、关于《丹医秘授古脉法》的抄本图家藏抄本《丹医秘授古脉法》封面抄本的价值取决于其中所保存的“未刊之论”究竟具有怎样的文化价值。

如果与已知的古人遗墨、行世的思想言论大同小异,那么这样的抄本则几乎毫无价值。

家藏抄本《丹医秘授古脉法》的主体内容是“十二正经”与“奇经八脉”的诊候之法,这种诊脉方法与现今所见通行的中医诊脉方法有所不同,是来源于与正统中医理论体系与实用技艺完全不同的一派之学。

这个抄本作为医学知识的载体,不仅可以使我们了解某种不见于典籍记述的医学理论与技艺,而且可以作为理解传统医学演变轨迹、实实在在触摸近代“个色中医人物”之学问与生活的通道。

《丹医秘授古脉法》出自家父之手,其主体内容却是源于一位具有奇特经历的四川医家周潜川的讲述。

周潜川(1905~1962),祖籍四川威远县,世居成都。

早年从军为护士;后得岳丈资助,入国立武汉大学;又以官费赴英国学军工化学。

回国后习武术受伤,幸得丹药救治而获痊愈,故好岐黄。

离军后,负笈峨嵋、贡嘎、青城、武当诸山,遍访民间宿医与精谙医术之僧道,获益良多,家资亦尽耗于此。

个人天资与如此经历,使得周氏之学既能旁及诸子、术数、气功、武术,又始终以医家的理论与实用技艺为核心;既得道家真传,又旁通儒佛两教;既有留学海外的经历和西方近代实证科学的熏陶,又能坚持东方传统文化的韵味。

这些都是一般医林人物难望项背之处。

其所成就的颇具特色的一家之学,自然与古往今来靠文字功夫吃饭的“医学教授”、以及在这个知识体系下养成的医家不同;当然也与各承家技,混饭糊口的江湖郎中有异。

抗战结束,周氏悬壶上海。

50年代应社会名流之邀来京施诊;又以效奇而蒙诸翁向中央举荐,遂在卫生部某副部长的安排下,由上海迁至北京“三时学会”旧址应诊,晚间开讲授业。

记得当时周氏的诊费为人民币5元(足够维持一般人的每月生活)——如此昂贵的诊费足以说明其“身价”。

60年代初,因治愈山西省委秘书长之顽疾痼病,又被盛情聘入山西省中医研究所工作。

此间周氏每年应邀赴各省、军区为高层人物治病,讲授气功与养生之道,但不久即因此蒙难入狱而亡。

周氏以写书、授徒、炼丹为平生之“三愿”,但除了在山西工作期间曾撰写并出版《气功药饵疗法》、《峨嵋十二庄释密》外,其他均是述而未刊的草稿与课授生徒的讲义。

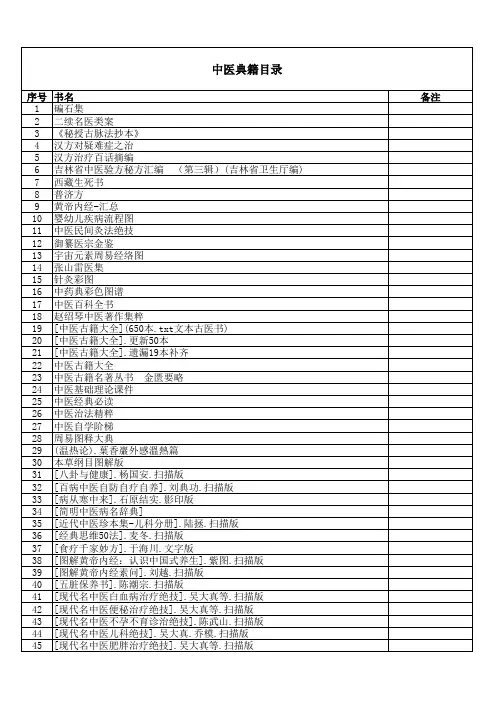

其门人将这些材料记录整理成《丹医语录》若干卷(表1),相互传抄或油印散发。

表1 周潜川著述目录序号书名序号书名1丹医语录·阴阳大论品第一19温病心法十诀2“玄门四大丹”秘授20试论王叔和3丹医语录·证治大法品第二21四川草药简辑4丹医语录·针灸大法品第三22峨嵋白云禅师考5丹医语录·骨伤科大法品第四23医易大要6丹医语录·外科大法品第五24太素脉法评介7《黄庭经》受业笔记第六25潜川先生《三焦论》8天罡指穴法受业笔记第七26潜川先生《三消论》9丹药概要27经络“里支”内照图10“玄门九九八十一小丹”秘授28癫、狂、癎三大证治心法11毒龙丹证治应用100法29考《奇经八脉考》12气功药饵疗法与救偏手术 30《神农本草经百种录》补注13气功纠偏药疗法31《内经知要》述义14养生学讲义32胎胪旨要15农村医生卅门33改进人类素质之设想16望神气术(又名《望诊240条》) 34医学密典(未完成)17分经候脉法 35验方回忆录18伤寒心法十诀36《峨嵋十二庄释密》我手中存有周氏1962年在河北中医学院讲述“分经候脉法”时的记录稿(目录中的第17种,以下言及此文本时皆称之为《分经候脉法》),其第一部分述“分经候脉”之由来,全文如下:分经候脉法 [②](周潜川大夫报告)一、分经候脉之由来古人的分经候脉与现今独取寸口切脉法有很大区别。

分经候脉不仅具有很多优点,而且在中医理论上也是很有根据的。

王叔和的《脉经》,高阳生的《脉诀》是我国较早的两部脉学专著。

在此以前有关脉学的记载,则散见于各医书之内。

但不论专著也好,散载也好。

既往有关脉学的知识均很不系统。

并且受了旧文字的限制,令人难以体会及掌握。

从医生诊脉时的差别性极大的情况,就说明切脉法缺少一个客观的标准。

也表明过去脉学根据是不够完备的。

晋以后由于大家都捨难从易,在四诊中大都偏重于问诊了。

切脉不但含糊不清,而且仅仅限于太渊寸关尺三部而已。

这样就失去了《内经》的原义。

《内经》中还强调天地人三部合参的切脉法。

仲景在《伤寒论》中也曾批评过切脉“按寸不及尺,握手不及足”的不合理。

由此可见现今流行的脉学及检查方法已很是失去了古人的真传,不绝如缕了。

由临床工作及师传的体验中,感到古人分经候脉的诊断方法可靠性是很大的。

这部分遗产《内经》中虽有部分记载,但以后的医书内已经失传。

历代名家如喻昌之流,虽然批驳王叔和《脉经》的错误,却没有具体纠正它。

因此医家已不习惯分经候脉法。

但它却被保存在丹道家的手里。

现在所流行的青城派道士张太素所撰的太素脉,还不是丹道家脉学的真髓。

然而它已比王叔和、高阳生的脉学高出一筹了。

宗教内部所保留下来的脉学,多是口传或抄写等传授,简单、具体,常常仅凭切脉就能辨证疾病所在。

丹道家脉法被称为“太素脉”,其含义并不是因张太素而得名,乃是根据太素二字为人“形生”之始生的意思。

即旧说“太素者形之始也”才这样立名而称呼的。

人身有了病,检查其“形生”的脉学,就被叫作太素脉。

太素脉至秦以后晋以前,已相当完备了。

晋以后则逐渐隐晦起来。

金元四家以后在医家中已不流行。

但是今天从医家和诸子百家的零星记载中,从宗教内部的著作中,从以后对太素脉的批评中,我们还可以概括的看出它的全貌来。

另外从印度的佛教中还传来了一套脉法,它与丹道家的脉相似,现存于西藏密教“医方明”经典内,有少数喇嘛能掌握,对人体气脉比丹道家分得还要复杂,左右共有100部脉(丹道家才20部脉,即十二经与奇经八脉)。

不过其中有好多是纯宗教的东西,不切合医药的应用,“医方明”经典未传到内地来,但是从丹道家内部及“医方明”入手,是可以挖掘出许多脉学宝藏来的。

太素脉及“医方明”脉不是根据解剖尸体的方法,从外部求得的,而是根据“内视”的方法。

从活人体上向内求得及建立其理论体系的。

他们主张用分经候脉的方法,来诊断脏腑气脉的疾病,每一经脉都有其专门的作用,抓住了脉的“体”和“用”之后,再把所有的脉互相勾通起来,掌握住他们彼此间的关系,这样才能真正作到辨证论治及分清阴阳表里寒热虚实,正确地作到辨证。

而彼此间的关系中最主要的母子生化的关系,即相生相克的道理及表里的关系,这样根据后天形生的色相,从而推论先天受气的偏盛。

从推断脏腑平素的强弱和已经受病的虚实,而定其人的寿夭、性情、生死、吉凶。

《分经候脉法》的第二部分讲述分经候脉法的具体内容,所述二十部脉的具体的诊法与主病,实即《丹医秘授古脉法》抄本的主体内容。

但我之所以要以相对而言属“二手材料”的家藏《丹医秘授古脉法》为介绍与研究对象,是因为如此才能完整地将这个“另类医学流派”的故事讲下去:《丹医秘授古脉法》的抄写者(如果从它是《分经候脉法》的抄本的视角出发)或撰写者(如果以为它属再创作),是家父廖厚泽(1923~1998)。

廖氏毕业于福建马尾海军学校航海专业,50年代末开始追随周氏学习,并业余为人治病;60年代初以契而不舍之精神从交通部转业至山西中医研究所,通过正式考试,从一名工程师变成了职业医生。

其后周氏罹难,众弟子皆受牵连——取消医生资格、遣返原籍。

直到“文革”后,此案才得以平反。

这就是何以《丹医秘授古脉法》中丝毫未言其师之名与学术源流,而仅称“搜採散存民间之旧论”的原因所在。

我在此介绍师徒二人的经历,并非是要昭示他们的苦难,而是意欲以此个案为例,来展示此类早年受近代科学养成教育之人,在接触到中医这样一种传统文化与技艺后所表现出的执着态度与认知方式。

相比之下,周氏的其他弟子,虽多为中医或西医出身,但对周氏之学的理解却均属等而下之,不过是热衷于有效之方的学习与实用而已。

进而还想以此为例,阐述“中医这门貌似古老、一成不变的学问,实际上始终处于不断发展变化的状态”的观点 [③] 。

二、《丹医秘授古脉法》的内容由于成书在今本《黄帝内经》之后的医学经典《难经》开篇即提出这样一个问题:“十二经中皆有动脉,独取寸口以决死生何谓也”;又由于在西晋太医令王叔和所著《脉经》中才开始见到将两手的“寸口脉” [④] 分成寸·关·尺三部,用以诊候人体上·中·下(或五脏)气脉盛衰与疾病状况的诊脉方法,因此一般认为:中医的诊脉方法发展成现今所见之方式,确实经历了一段漫长的历史过程。

并将王叔和作为脉诊之法发生转变的始作俑者,或褒或贬地加以评说。

《丹医秘授古脉法》站在尚古、复古的立场上,对王叔和及从那时开始使用的“独取寸口”的脉诊方法持严厉的批判态度;并给出了所谓“古代诊脉之法”的具体内容——即“十二正经”与“奇经八脉”合计二十部脉的诊法与主病。

不管这种“分经候脉”的诊脉方法是不是汉以前或王叔和《脉经》之前的文化遗存,但确属浩如烟海、汗牛充栋的传世医书中所看不到的内容。

换言之,这个“抄本”确实具有极高的价值。

故全文抄录于此,以飨读者。

所有注释皆为笔者所加,以助理解其内容与含义。

《丹医秘授古脉法》前言夫脉学者,切候“形生”动静阴阳之术也。

是必配以察阴阳、观五色、鉴五音……等之常变,相互参伍,各辨阴阳,究神炁 [⑤] 形质生化之妙,然后方可察疾断病决死生。

其中又有理、气、象、数交错为用之奥妙,未可执其一端而言用者也。

惜古之脉学真髓已不可见,而今世医家所宗,概不出叔和《脉经》、高阳生《脉诀》,其所以相袭成风者,一则以其浅简,为衣于医之辈所近;二则以中医学术迁流至今,严格说来,大抵已成应用技术,四诊之中,几独靠“问”字一诀,而切诊是已沦为敷衍塞责之过场矣,不独自欺欺人,反美其名曰“吾独取寸口以决死生”,其中乖谬大矣,其失古者亦远矣。