第21课 诸子百家

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

荀子第二十一《解蔽》(诸子百家)荀子第二十一《解蔽》凡人之患,蔽于以曲,而暗于大理。

治而复经,两疑则惑矣。

天下无二道,圣人无两心。

今诸侯异政,百家异说,则必或是或非,或治或乱。

乱国之君,乱家之人,此其诚心莫不求正而以自为也,妒缪于道而人诱其所迨也。

私其所积,唯恐闻其恶也。

倚其所私以观异术,唯恐闻其美也。

是以与治虽【离】走而是己不辍也。

岂不蔽于一曲而失正求也哉!心不使焉,则白黑在前而目不见,雷鼓在侧而耳不闻,况于使【蔽】者乎!德道之人,乱国之君非之上,乱家之人非之下,岂不哀哉!数为蔽:欲为蔽,恶为蔽,始为蔽,终为蔽,远为蔽,近为蔽,博为蔽,浅为蔽,古为蔽,今为蔽。

凡万物异则莫不相为蔽,此心术之公患也。

昔人君之蔽者,夏桀殷纣是也。

桀蔽于末喜、斯观而不知关龙逢,以惑其心而乱其行。

纣蔽于妲己、飞廉而不知微子启,以惑其心而乱其行。

故群臣去忠而事私,百姓怨非而不用,贤良退处而隐逃,此其所以丧九牧之地而虚宗庙之国也。

桀死于亭山,纣悬于赤旆,身不先知,人又莫之谏,此蔽塞之祸也。

成汤监于夏桀,故主其心而慎治之,是以能长用伊尹而身不失道,此其所以代夏王而受九有也。

文王监于殷纣,故主其心而慎治之,是以能长用吕望而身不失道,此其所以代殷王而受九牧也。

远方莫不致其珍,故目视备色,耳听备声,口食备味,形居备宫,名受备号,生则天下歌,死则四海哭,夫是之谓至盛。

诗曰:“凤凰秋秋,其翼若干,其声若箫,有凤有凰,乐帝之心。

”此不蔽之福也。

昔人臣之蔽者,唐鞅、奚齐是也。

唐鞅蔽于欲权而逐载【戴】子,奚齐蔽于欲国而罪申生,唐鞅戮于宋,奚齐戮于晋。

逐贤相而罪孝兄,身为刑戮,然而不知,此蔽塞之祸也。

故以贪鄙背叛争权而不危辱灭亡者,自古及今,未尝有之也。

鲍叔、宁戚、隰朋仁知且不蔽,故能持管仲而名利福禄与管仲齐。

召公、吕望仁知且不蔽,故能持周公而名利福禄与周公气。

传曰:“知贤之谓明,辅贤之谓强。

勉之强之,其福必长。

”此之谓也。

此不蔽之福也。

昔宾孟【萌】之蔽者,乱家是也。

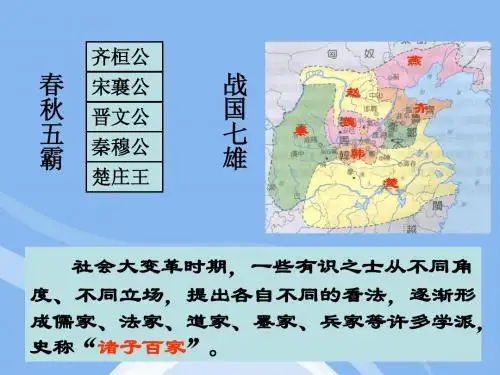

华东师大版七年级历史上册第21课诸子百家教学目标:1、知识与能力2、过程与方法3、情感态度和价值观教学过程:一、导入新课展示厚德楼前的孔子像图片,引起学生的兴趣,问“同学们,知道这个人是谁吗?”师:孔子的影响非常深远,全国许多地方都有孔庙,连我们学校都竖立着孔子雕像,包括你们语文课本中学习的《论语十二则》也是关于孔子的言论。

那么孔子是哪个学派的代表人物呢?生:儒家学派师:没错。

孔子正是儒家学派的代表人物。

请同学们阅读P103第一段回答:1、儒学文化产生于什么时期?2、这个时期的时代特点是什么?3、儒家文化是否能表当时所有的文化,为什么?生:春秋战国时期;诸侯争霸、社会大变革;不能,因为这一时期除了儒家文化,还有道家、法家等其他学派的文化。

师:春秋战国时期。

不仅有儒家,还有道家,法家,兵家等学派,我们把这些学派统称为“诸子百家”。

我们第五课学习的《商鞅变法与社会革新》也讲到了春秋战国时期的时代特征,这一时期诸侯争霸,社会急剧变化,社会处于大变革时期。

所以,各个学派纷纷在这一时期著书立说,提出自己的观点、主张,于是形成了一种“百家争鸣”的局面。

(板书:“百家争鸣”出现的社会背景:社会大变革)自主学习,展示(15—20分钟)现在请同学们用五分钟的时间,根据表格提示,完成相应的任务。

第一组:儒家第二组:道家第三组:法家第四组:墨家第五组:兵家完成任务之后,待会每组派一个代表起来回答,声音洪亮,回答不完整由自己组员补充完成派别代表时期著作主要思想儒家孔子(创始人)孟子道家老子(创始人)庄子法家韩非子墨家墨子兵家孙武。

合峪初中高效课堂 七年级历史(上册)导学案第 1 页 共 1 页第21课:诸子百家 累计课时(19)授课班级 授课时间 授课教师 审核人【学习目标】1、知道开创的儒家学派及教育思想。

2、了解孟子、老子、韩飞等诸子百家和“百家争鸣”的基本史实。

【学习重点】1、孔子作为大思想家和大教育家的地位及对中国传统文化的影响。

2、孟子的名言警句在后世的启迪作用。

【学习难点】诸子百家的思想主张。

【学习过程】 一、自主学习阅读课本 111-115页,回答下列问题1、什么是诸子百家?课文介绍了哪几家?百家争鸣的局面是怎样形成的?2、作为思想家的孔子有哪些思想观点? 作为教育家的孔子有哪些成就?《论语》是一部什么样的书?3、儒家代表除了孔子之外,还有谁?其主要思想是什么?4、道家、法家、墨家、兵家的主要代表人物是谁?各自的思想主要是什么?各有什么著作?二、合作探究1、孟子提出的“民为贵,社稷次之,君为轻”主张体现了孟子思想“仁政”中的什么观点?2、“孟子语”我善养吾浩然之气。

浩然之气,是道德的精神状态,你能找出体现孟子最高道 德境界的代言词吗?3、如何理解孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的含义?能否举出我国历史上 体现这种浩然之气的事例?当今社会我们应如何提倡这种浩然之气?三、拓展延伸梳理归纳知识结构,填写表格。

四、堂清反馈(一)下列的名言名句是谁说的?1、己所不欲,勿施于人。

( )2、富贵不能淫,威武不能移,贫贱不能屈。

( )3、天时不如地利,地利不如人和。

( )4、塞翁失马,焉知非福。

( )5、知己知彼,百战不殆。

( )6、知之为知之,不知为不知,是知也。

( ) (二)填空1、孔子创立的儒家学说,被奉为封建社会的正统思想。

历代封建王朝都对孔子奉若神明,尊为“至圣”,其重要的原因是 ( )A 、主张教化百姓,以“礼”治国B 、强调用“刑罚”加强统治C 、提出了“无为而治”的思想D 、主张“罢黜百家,独尊儒术”2、秦始皇创建了我国历史上第一个君主专制中央集权的封建国家,此制度的理论来自战国时期的( ) A 、儒家 B 、道家 C 、法家 D 、墨家3、战国末期,主张“君主应凭借权力和威势,保证法令的贯彻执行,以巩固君主地位”的思想家是( ) A 、孔子 B 、老子 C 、韩非 D 、孙子4、某校七年级学生在学习了“百家争鸣”一课后,结合课文内容和生活实际,围绕着如何遏制校园内“损害公物”行为进行分组讨论,产生了若干观点。

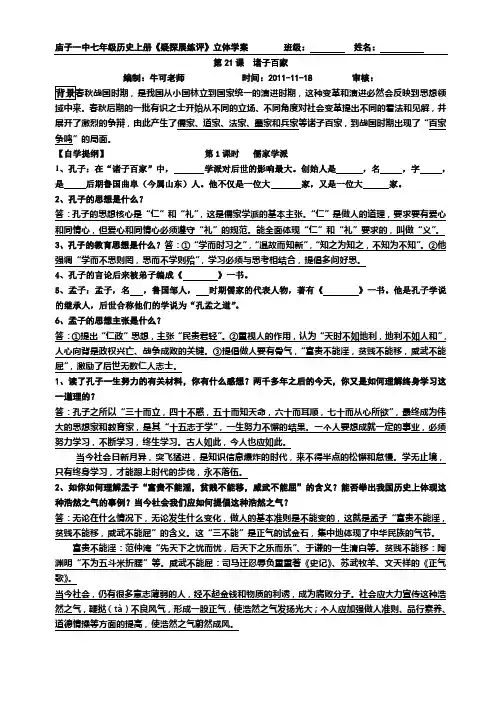

第21课诸子百家编制:牛可老师时间:2011-11-18 审核:背景春秋战国时期,是我国从小国林立到国家统一的演进时期,这种变革和演进必然会反映到思想领域中来。

春秋后期的一批有识之士开始从不同的立场、不同角度对社会变革提出不同的看法和见解,并展开了激烈的争辩,由此产生了儒家、道家、法家、墨家和兵家等诸子百家,到战国时期出现了“百家争鸣”的局面。

【自学提纲】第1课时儒家学派1、孔子:在“诸子百家”中,学派对后世的影响最大。

创始人是,名,字,是后期鲁国曲阜(今属山东)人。

他不仅是一位大家,又是一位大家。

2、孔子的思想是什么?答:孔子的思想核心是“仁”和“礼”,这是儒家学派的基本主张。

“仁”是做人的道理,要求要有爱心和同情心,但爱心和同情心必须遵守“礼”的规范。

能全面体现“仁”和“礼”要求的,叫做“义”。

3、孔子的教育思想是什么?答:①“学而时习之”,“温故而知新”,“知之为知之,不知为不知”。

②他强调“学而不思则罔,思而不学则殆”,学习必须与思考相结合,提倡多问好思。

4、孔子的言论后来被弟子编成《》一书。

5、孟子:孟子,名,鲁国邹人,时期儒家的代表人物,著有《》一书。

他是孔子学说的继承人,后世合称他们的学说为“孔孟之道”。

6、孟子的思想主张是什么?答:①提出“仁政”思想,主张“民贵君轻”。

②重视人的作用,认为“天时不如地利,地利不如人和”,人心向背是政权兴亡、战争成败的关键。

③提倡做人要有骨气,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,激励了后世无数仁人志士。

1、读了孔子一生努力的有关材料,你有什么感想?两千多年之后的今天,你又是如何理解终身学习这一道理的?答:孔子之所以“三十而立,四十不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”,最终成为伟大的思想家和教育家,是其“十五志于学”,一生努力不懈的结果。

一个人要想成就一定的事业,必须努力学习,不断学习,终生学习。

古人如此,今人也应如此。

当今社会日新月异,突飞猛进,是知识信息爆炸的时代,来不得半点的松懈和怠慢。

主备:娄朋爵老师时间:审核:杨新幸老师踏踏实实学习,堂堂正正做人。

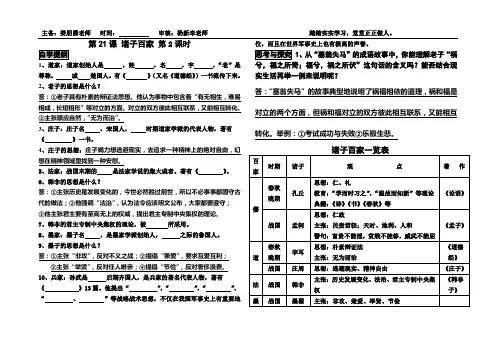

第21课诸子百家第2课时1、道家:道家创始人是,姓,名,字,“老”是尊称,或楚国人。

有《》(又名《道德经》)一书流传下来。

2、老子的思想是什么?答:①老子具有朴素的辩证法思想。

他认为事物中包含着“有无相生,难易相成,长短相形”等对立的方面。

对立的双方彼此相互联系,又能相互转化。

②主张顺应自然,“无为而治”。

3、庄子:庄子名,宋国人,时期道家学派的代表人物,著有《》一书。

4、庄子的思想:庄子竭力想逃避现实,去追求一种精神上的绝对自由,幻想在精神领域里找到一种安慰。

5、法家:战国末期的是法家学说的集大成者。

著有《》。

6、韩非的思想是什么?答:①主张历史是发展变化的,今世必然胜过前世,所以不必事事都固守古代的做法;②他强调“法治”,认为法令应该明文公布,大家都要遵守;③他主张君主要有至高无上的权威,提出君主专制中央集权的理论。

7、韩非的君主专制中央集权的理论,被所采用。

8、墨家:墨子名,是墨家学派创始人,之际的鲁国人。

9、墨子的思想是什么?答:①主张“非攻”,反对不义之战;②提倡“兼爱”,要求互爱互利;③主张“举贤”,反对任人唯亲;④提倡“节俭”,反对奢侈浪费。

10、兵家:孙武是后期齐国人,是兵家的著名代表人物,著有《》13篇。

他提出“”,“”,“”、“、”等战略战术思想,不仅在我国军事史上有重要地位,而且在世界军事史上也有极高的声誉。

、从“塞翁失马”的成语故事中,你能理解老子“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”这句话的含义吗?能否结合现实生活再举一例来说明呢?答:“塞翁失马”的故事典型地说明了祸福相依的道理,祸和福是对立的两个方面,但祸和福对立的双方彼此相互联系,又能相互转化。

举例:①考试成功与失败②乐极生悲。

第21课诸子百家备课时间:12月11日备课人:教学目标课标要求知道老子和孔子,初步理解“百家争鸣”对后世的影响。

搜集《论语》中的一些名言,说一说其中的含义。

课时目标①知道孔子开创的儒家学派及孔子的教育思想。

②了解孟子、老子、韩非子等诸子百家和“百家争鸣”的基本史实。

①分析“诸子百家”和“百家争鸣”的历史背景。

②联系“孔子一生努力”的有关材料,理解“终身学习”这一话题。

③针对孟子“富贵不能淫、贫贱不能移、威武不以屈”的警句,联系当今社会我们应如何提倡这种浩然之气,组织讨论。

④比较儒家、道家和法家思想。

⑤收集与“诸子百家”有关的成语故事,举行成语故事演讲比赛或成语知识竞赛。

课程导入复习:春秋战国时期的政治特征:列国并立、大国兼并,制度改变。

导出文化特征:百家争鸣自主学习学派代表观点著作儒家孔子“仁”(“义”、“礼”)《论语》孟子“仁政”、“民贵”、“君轻”《孟子》道家老子辨证法思想、无为而治《老子》法家韩非“法治”(发展、变革、君主专制中央集权)《韩非子》墨家墨子“兼爱”、“非攻”(“举贤”“节俭”)《墨子》兵家孙子“知彼知己,百战不殆”《孙子兵法》孔子:仁者,爱人。

己所不欲,勿施于人。

有教无类、因材施教。

学而时习之。

温故而知新。

知之为知之,不知为不知。

学而不思则罔,思而不学则殆。

孟子:天时不如地利,地利不如人和。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(数罟,<gu,渔网>不入洿<wu池塘,洼地>池,鱼鳖不可胜食也。

斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

——可持续发展)合作交流1.(2014·湖北孝感·39)阅读下列材料,完成相关问题。

【古代农业评说】我国很早就出现了原始农耕,如长江流域的河姆渡人在世界上最早种植水稻,黄河流域的半坡人在世界上最早种植粟。

可从五个方面去了解中国古代农业的发展,一是统治者重视农业:如商鞅变法建立了封建土地所有制、出现的盛世无不是与农业发达有关;二是生产工具的改进;三是农作物的引进推广;四是水利工程的兴修;五是……(1)商鞅变法在土地所有制转变方面采取了哪一措施?请列举中国古代著名的水利工程。

教师学科教案[ 20–20学年度第__学期]任教学科: _____________任教年级: _____________任教老师: _____________xx市实验学校《第 21 课诸子百家》教学设计婺源县思口中学科目历史教学对象七年级学生提供者俞炎新课时 1 课时一、教材内容分析本文选自华东师大课标版历史七年级上册第五单元,本课介绍了春秋战国时期儒家、道家、法家、墨家等学派代表人物及主要思想。

阐述了百家争鸣在当时与后世意义和影响。

二、教学目标1、知识与能力知道儒家、道家、墨家、法家等诸子百家的代表人物及主要观点,了解孔子、孟子等的重要贡献。

认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

用自己的话来分析和表达对历史人物及其思想的看法。

2、过程与方法学生可以根据教材与教师提供的材料以及平时积累,阅读分析、主动探究问题的答案,并学会用观察法、比较法等方法,对所学内容进行比较、概括和表达。

养成积累与搜集,合作与探究的学习习惯。

3、情感、态度与价值观感受诸子仁政、法治等优秀思想和崇高品格,热爱祖国历史与文化,有志于继承中华民族的优秀文化传统。

教学重点、难点:重点:儒家学说及其代表人物孔子和孟子。

难点:“诸子百家”纷繁复杂的思想主张及“百家争鸣”的意义三、学情分析心理特点:七年级的学生对外界事物比较好奇,对历史人物和历史故事很感兴趣,且有对美好未来的憧景,对本课知识应该有一定的注意力。

但同时由于年幼好动,注意力持久性差,容易造成审美疲劳,所以授课的内容选择与方式不能单调。

知识能力状况:在小学和初中初始阶段,他们已接触过相关诸子百家的寓言故事,还有语文课本上的《论语十则》已学过,所以学生对诸子已有一定的认识,授课时,可以以他们学过的内容引入,但讲解时要避免简单的重复。

四、教学过程教学过程1、课堂导入2、总体了解百家争鸣3学孔子与儒家习思想探究教师活动播放“ 北京欢迎你”的音频,展示 08 奥运表演“和”字场景,指导阅读,诸子百家出现在哪一时期,各学派间热烈争辩,形成一种什么样的局面指导阅读与讨论,你所知道的孔子,苛政猛于虎的故事,儒家思想的核心是什么学生活动赏析与交流,儒家文化的影响力(学生举例,海外的孔子学院)阅读课文,交流讨论,辨析历史人物头像议一议和背诵名言,拉近距离,加深体会,积累历史文化素养。

主备:娄朋爵老师 时间: 审核:杨新幸老师

踏踏实实学习,堂堂正正做人。

第21

课 诸子百家

春秋战国时期,是我国从小国林立到国家统一的演进时期,这种变

革和演进必然会反映到思想领域中来。

春秋后期的一批有识之士开始从不同的立场、不同角度对社会变革提出不同的看法和见解,并展开了激烈的争辩,由此产生了儒家、道家、法家、墨家和兵家等诸子百家,到战国时期出现了“百家争鸣”的局面。

第1课时 儒家学派

1、孔子:在“诸子百家”中, 学派对后世的影响最大。

创始人是 ,名 ,字 ,是 后起鲁国曲阜(今属山东)人。

他不仅是一位大 家,又是一位大 家。

2、孔子的思想是什么?

答:孔子的思想核心是“仁”和“礼”,这是儒家学派的基本主张。

“仁”是做人的道理,要求要有爱心和同情心,但爱心和同情心必须遵守“礼”的规范。

能全面体现“仁”和“礼”要求的,叫做“义”。

3、孔子的教育思想是什么?答:①“学而时习之”,“温故而知新”,“知

之为知之,不知为不知”。

②他强调“学而不思则罔,思而不学则殆”,学习必须与思考相结合,提倡多问好思。

4、孔子的言论后来被弟子编成《 》一书。

5、孟子:孟子,名 ,鲁国邹人, 时期儒家的代表人物,著有《 》一书。

他是孔子学说的继承人,后世合称他们的学说为“孔孟之道”。

6、孟子的思想主张是什么?

答:①提出“仁政”思想,主张“民贵君轻”。

②重视人的作用,认为“天时不如地利,地利不如人和”,人心向背是政权兴亡、战争成败的关键。

③提倡做人要有骨气,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,激励了后世无数仁人志士。

1、读了孔子一生努力的有关材料,你有什么感想?

两千多年之后的今天,你又是如何理解终身学习这一道理的?

答:孔子之所以“三十而立,四十不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”,最终成为伟大的思想家和教育家,是其“十五志于学”,一生努力不懈的结果。

一个人要想成就一定的事业,必须努力学习,不断学习,终生学习。

古人如此,今人也应如此。

当今社会日新月异,突飞猛进,是知识信息爆炸的时代,来不得半点的松懈和怠慢。

学无止境,只有终身学习,才能跟上时代的步伐,永不落伍。

2、如你如何理解孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

的含义?能否举出我国历史上体现这种浩然之气的事例?当今社会我们应如何提倡这种浩然之气?

答:无论在什么情况下,无论发生什么变化,做人的基本准则是不能变的,这就是孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的含义。

这“三不能”是正气的试金石,集中地体现了中华民族的气节。

富贵不能淫:范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”、于谦的一生清白等。

贫贱不能移:陶渊明“不为五斗米折腰”等。

威武不能屈:司马迁忍辱负重重著《史记》、苏武牧羊、文天祥的《正气歌》。

当今社会,仍有很多意志薄弱的人,经不起金钱和物质的利诱,成为腐败分子。

社会应大力宣传这种浩然之气,鞭挞(t à)不良风气,形成一股正气,使浩然之气发扬光大;个人应加强做人准则、品行素养、道德情操等方面的提高,使浩然之气蔚然成风。