电路第七版教学设计

- 格式:docx

- 大小:17.14 KB

- 文档页数:3

电工学第七版电子教案教案标题:电工学第七版电子教案教案目标:1. 理解电工学的基本概念和原理。

2. 掌握电路分析和计算的方法。

3. 培养学生的实验操作能力和解决问题的能力。

4. 培养学生的团队合作和沟通能力。

教学内容:1. 电工学概述a. 电工学的定义和发展历程b. 电工学的应用领域和重要性2. 电路基本理论a. 电荷、电流和电压的概念b. 电阻、电容和电感的特性和计算方法c. 电路中的串联、并联和混联关系d. 电路中的电源、开关和负载3. 直流电路分析a. 基尔霍夫定律的应用b. 电压分压和电流分流定律的应用c. 电路中的电阻、电容和电感的分析方法d. 简单直流电路的计算和实验4. 交流电路分析a. 交流电的基本特性和表示方法b. 交流电路中的电阻、电容和电感的特性和计算方法c. 交流电路中的功率和功率因数的计算方法d. 简单交流电路的计算和实验教学方法:1. 探究式学习:通过实验和案例分析引导学生主动探索电工学的基本概念和原理。

2. 合作学习:组织学生进行小组讨论和合作实验,培养学生的团队合作和沟通能力。

3. 实践操作:提供实验和模拟电路设计的机会,培养学生的实验操作能力和解决问题的能力。

4. 多媒体辅助教学:利用多媒体技术展示电工学的实际应用和案例,提高学生的学习兴趣和理解能力。

评估方法:1. 课堂练习:通过课堂小测验和问题解答评估学生对电工学概念和原理的理解程度。

2. 实验报告:评估学生的实验操作能力和数据分析能力。

3. 项目设计:要求学生设计和实现一个简单的电路项目,评估学生的综合应用能力和解决问题的能力。

教学资源:1. 电工学第七版教材2. 多媒体课件和实验视频3. 实验设备和元器件4. 计算机和模拟电路设计软件教学时序:本教案建议按照以下时序进行教学:1. 第一周:电工学概述2. 第二周:电路基本理论3. 第三周:直流电路分析4. 第四周:交流电路分析5. 第五周:实验操作和项目设计6. 第六周:复习和总结以上是一个针对电工学第七版的电子教案的建议和指导,希望能对您有所帮助。

电路教学设计(优秀5篇)电路教学设计篇一一、教材分析学生们认识了电、电流、电路之后,渐渐地他们就不满足于只点亮一个小灯泡,于是在"让更多的灯泡亮起来"的活动过程中,由于用几根电线连接好几个灯泡和灯座,一个地方的连接或一个器材出了问题,灯泡就不会亮了。

本课的教学内容分2个部分][:1.什么地方出故障:教师为学生创设一些电路出故障的情境,让学生学会查明电路出故障的原因,培养他们解决问题的能力。

2.做个电路检测器:指导学生对电路进行检测,学生将学习一种新的检测方法--做一个电路检测器。

二、教学目标1.知识目标〔1〕经历思考电路出故障的各种原因的分析活动过程。

〔2〕经历用电器检测器检测故障电路的活动过程。

2.能力目标〔1〕学习做一个电路检测器。

3.情感目标〔1〕愿意自主、合作研究。

三、教学重、难点教学重点:学习做一个电路检测器。

教学难点:分析、思考电路出故障的各种原因。

四、教学准备1.学生准备:〔1〕信封1:小灯泡2-3个、电线若干、灯座一个、电池一节、电池盒一个;坏的灯泡3组、没有剥皮的电线2组、废电池3组、形成断路的电池盒2组,共12组。

〔2〕信封2:每个小组一套做电路检测器的材料。

(教师事先测试会亮。

小灯泡、电池、电池盒、灯座各一,电线三根)2.教师准备:课件;科学文件夹;电路故障分析表和检测电路故障方案设计表;一组会亮的电路。

五、教学过程一、引入,了解电路1.展示一个能使小灯泡发光的串联电路。

2.课件展示电流在电路的流动情况。

1.说出电流在这个电路是怎样流动的。

要求学生能简单地口述电流从电池的正极流出,通过电线、电灯,又回到电池的负极。

二、探究活动:什么地方会出故障。

1. 为每组的提供了一个有故障的。

电路。

2.引导〔1〕分组试一试本组的灯泡能不能亮?电路中,连接一个灯泡也不会亮。

电路中,连接两个灯泡就不会亮;电路中,连接两个灯泡会亮,但是连接三个灯泡就不亮了;〔2〕展示台出示灯泡不会亮的电路,:灯泡为什么不亮了?3.投影出示故障的六种可能:1、电池2、电线3、电灯4、灯座5、电池盒6、电路连接1. 学生自己找出来故障。

《简单电路》主题单元教案一、教学目标:1. 让学生了解电路的基本概念,知道电路的组成部分。

2. 让学生掌握电路的连接方法,能够正确搭建简单电路。

3. 让学生了解电路中的电流、电压和电阻的概念,理解它们之间的关系。

4. 培养学生动手操作能力和团队协作精神。

二、教学内容:1. 电路的基本概念:电路、电源、负载、导体等。

2. 电路的组成部分:电源、导线、开关、灯泡等。

3. 电路的连接方法:串联、并联。

4. 电路中的电流、电压和电阻概念及其关系。

5. 简单电路的搭建与实验。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:电路的基本概念、组成部分、连接方法以及电流、电压和电阻的关系。

2. 教学难点:电流、电压和电阻的测量以及简单电路的搭建。

四、教学方法:1. 采用讲授法,讲解电路的基本概念、组成部分、连接方法以及电流、电压和电阻的关系。

2. 采用演示法,展示电路的搭建与实验过程。

3. 采用小组讨论法,让学生分组讨论并解决实验中遇到的问题。

4. 采用问答法,鼓励学生提问,解答学生心中的疑问。

五、教学步骤:1. 导入新课:通过生活中的实例,引出电路的概念,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解电路的基本概念、组成部分、连接方法以及电流、电压和电阻的关系。

3. 演示电路的搭建与实验过程,让学生直观地感受电路的工作原理。

4. 学生分组讨论,尝试搭建简单电路,并解决实验中遇到的问题。

5. 总结课堂内容,布置课后作业,巩固所学知识。

六、教学评估:1. 课后作业:要求学生完成电路基础知识的学习,包括电路的组成部分、连接方法以及电流、电压和电阻的定义。

2. 实验报告:评估学生在实验过程中的动手操作能力和问题解决能力,以及他们对实验现象的观察和分析。

3. 课堂提问:通过提问了解学生对课堂内容的掌握情况,及时发现并解决学生的疑惑。

七、教学资源:1. 教材:《简单电路》相关章节。

2. 教具:电路演示板、电线、灯泡、开关等。

3. 实验器材:电流表、电压表、电阻器等。

电路第七版课程设计一、设计目的本次电路课程设计旨在通过设计与实现一具有实际意义的电路,提高学生对电路基础知识的理解与掌握,加深学生对电路设计的认识与实践能力,让学生在实践中体会电路设计的乐趣与挑战,为日后的电路设计打下坚实的基础。

二、设计要求1.电路的主要功能为将输入信号转化为输出信号,且输出信号具有实际意义;2.电路设计中需运用到戴维南定理、基尔霍夫定律等电路基础知识;3.电路设计中需选用适当的电子元器件,合理选择元器件的参数值,尽可能使电路的功耗降低;4.电路设计中需考虑电路的稳定性、可靠性,设计合理的保护电路,防止过流过压等情况的发生;5.电路设计过程中需进行模拟实验,对电路进行验证并定性、定量分析电路的性能指标。

三、实验步骤1. 确定电路功能需求根据课程要求,本次电路设计的主要功能是将输入信号转化为输出信号,且输出信号将驱动实际负载电路。

在此基础上,根据实际需求,进一步确定电路的具体功能要求,如选取适当的输出信号波形、频率等参数。

2. 进行电路分析根据电路功能需求,初步分析电路的总体框架和基本电路结构。

在此基础上,进一步引入戴维南定理、基尔霍夫定律等电路基础知识,推导电路的精确等效电路模型,并利用模型分析电路的性能参数。

3. 选取电子元器件根据电路分析结果,选取适当的电子元器件,并针对不同元器件的参数进行优化设计,使电路的功耗尽可能降低,且电路的参数保持在安全根据以内。

4. 制作电路原理图根据电路设计方案,制作电路的原理图,并加以验证。

5. 制作电路实物图根据电路原理图,选取适当的电子元器件进行组装,制作电路实物图。

6. 电路模拟实验对电路进行模拟实验,验证电路的实际性能参数,包括电压、电流、功率等指标。

四、电路设计成果经过一系列设计实践,最终得到了一具有一定实际应用意义的电路。

该电路能将指定输入信号转换为指定频率、幅度和波形输出,在实践中得到良好的实际应用效果。

该电路不仅对促进学生电路知识的深入理解和加深对电路设计的认识,也对于学生日后的电路设计研究有着重要的实践意义。

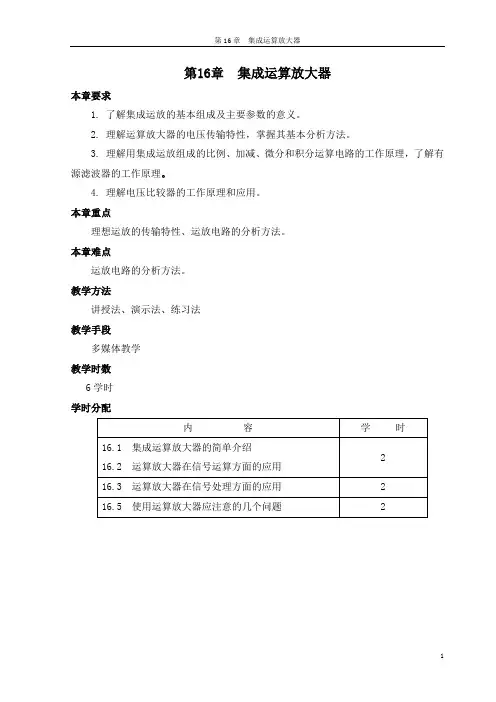

第16章集成运算放大器本章要求1. 了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。

2. 理解运算放大器的电压传输特性,掌握其基本分析方法。

3. 理解用集成运放组成的比例、加减、微分和积分运算电路的工作原理,了解有源滤波器的工作原理。

4. 理解电压比较器的工作原理和应用。

本章重点理想运放的传输特性、运放电路的分析方法。

本章难点运放电路的分析方法。

教学方法讲授法、演示法、练习法教学手段多媒体教学教学时数6学时学时分配16.1 集成运算放大器的简单介绍前面讲述的是分立元件以及用分立元件组成的电路。

本章讲述一种发展最早的集成电路--集成运算放大器。

集成电路的问世标志了电子技术进入微电子学时代。

按功能划分,可分为数字集成电路和模拟集成电路;按集成度划分,可分为小规模、中规模、大规模和超大规模集成电路。

集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路。

是发展最早、应用最广泛的一种模拟集成电路。

16.1.1 集成运算放大器的特点特点:高增益、高可靠性、低成本、小尺寸 A u o 高: 80dB~140dB 集成运放的符号: r id 高: 105 ~ 1011Ω r o 低: 几十Ω ~ 几百Ω K CMR 高: 70dB~130dB16.1.2 电路的简单说明外形及管脚的作用 2—反相输入端 3--同相输入端 6--输出端 4--正电源端 7--负电源端 1、5--接调零电位器 8--闲置端(NC )输入级:输入电阻高,能减小零点漂移和抑制干扰信号,都采用带恒流源的差放 。

中间级:要求电压放大倍数高。

常采用带恒流源的共发射极放大电路构成。

输出级:与负载相接,要求输出电阻低,带负载能力强,一般由互补对称电路或射极输出器构成。

16.1.3 主要参数1. 最大输出电压 U OPP能使输出和输入保持不失真关系的最大输出电压。

2. 开环差模电压增益 A u o运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。

A u o 愈高,所构成的运算电路越稳定,运算精度也越高。

电路原理第七版课程设计一、设计背景电路原理是进入电子工程学科的重要门槛,对于电子工程学科的学习和实践具有重要意义。

本课程设计旨在通过设计一个小型电子系统,来深入学习电路原理课程的理论知识,以及加深学生对电路原理的理解和掌握。

二、设计目标本课程设计的目标有以下几点:1.加深学生对电路原理的理解和掌握;2.培养学生的实际操作能力,提高其解决实际问题的能力;3.设计和实现一个小型电子系统,加深学生对电子系统的理解。

三、设计内容1. 课程理论知识的学习课程设计开始前,学生需要先自学电路原理的相关理论知识,包括基本电路理论、电路元件的应用、基本网络分析方法等。

学生需要在理论上有一个全面且系统的认识。

2. 电路系统的设计学生需要在理论知识的基础上,根据实际需求设计一个小型电子系统。

该电子系统需要包括多个电路元件、不同种类的电路,并需要满足一定的设计要求。

学生需要在实际中运用所学的电路设计知识来完成这一部分。

3. 电子系统的制作和调试在完成电路系统的设计后,学生需要进行电路原理、电路布局和制作。

学生需要进行电子元器件的选购,电路原理图的绘制、PCB绘制和制作,并进行必要的调试和验证。

四、实施步骤本课程设计的实施步骤如下:1. 学习理论知识和设计规范在开始课程设计之前,学生需要先学习理论知识和设计规范,包括电路原理、电路设计规范、元器件选型和电路验证等。

2. 建立电路系统学生根据实际需求设计小型电子系统,并绘制电子系统原理图,包括电路元件的选型和布局。

3. PCB绘制和制作学生需要根据电子系统原理图,利用专业的电路设计软件进行PCB绘制,并进行必要的制作和调试工作。

4. 系统测试和验证学生需要进行电子系统的测试和验证工作,包括对电子系统各部分的测试及整体系统的测试。

五、总结通过本设计课程的学习,学生深入学习了电路原理的相关理论知识,并熟悉了电路设计、制作和验证的全部过程。

在这个过程中,学生不仅学会了理论知识,更掌握了实际操作能力。

Engineering Circuit Analysis, 7th Edition - TeachingDesignIntroductionEngineering Circuit Analysis is a fundamental course in electrical and electronic engineering curricula. The course provides students with the knowledge and skills required to analyze and design circuits commonly found in electrical and electronic systems. The course covers a range of topics, including basic circuit laws and theorems, circuit analysis techniques, and circuit design principles.This teaching design focuses on the 7th edition of EngineeringCircuit Analysis by William H. Hayt Jr. The book covers the concepts and principles of circuit analysis in a clear and concise way, making it an excellent resource for educators and students.Course ObjectivesThe objectives of this course are to:•Understand the basic concepts and principles of circuit analysis•Analyze simple circuits using Ohm’s law, Kirchhoff’s laws, and circuit theorems•Analyze complex circuits using network theorems, nodal analysis, and mesh analysis•Understand the behavior of circuits with reactive elements, such as capacitors and inductors•Analyze circuits with operational amplifiers and digital circuits•Apply circuit analysis techniques to practical problems in electrical and electronic engineeringCourse OutlineThe course will cover the following topics:1.Basic Concepts and Laws–Voltage, Current, and Resistance–Ohm’s Law–Kirchhoff’s Laws–Power and Energy2.Circuit Analysis Techniques–Series Circuits–Parallel Circuits–Series-Parallel Circuits–Voltage and Current Division–Thevenin’s and Norton’s Theorems–Maximum Power Transfer3.Circuit Analysis Methods–Nodal Analysis–Mesh Analysis–Superposition–Source Transformation–Delta-Wye Transformation4.Reactive Elements–Capacitors•Capacitance and Charge•Energy Storage•Series and Parallel Capacitors –Inductors•Inductance and Flux•Energy Storage•Series and Parallel Inductors 5.AC Circuits–Sinusoidal Waveforms–Phasors–Impedance and Admittance–AC Circuit Analysis–Resonance6.Operational Amplifiers–Ideal Op-Amp–Inverting and Non-inverting Amplifiers–Summing and Difference Amplifiers–Integrators and Differentiators7.Digital Circuits–Boolean Algebra–Logic Gates–Combinational Logic–Sequential LogicTeaching MethodologyThe course will be taught using a combination of lectures, tutorials, and hands-on exercises. The lectures will provide the theoretical background for each topic, while the tutorials will provide practical examples and problem-solving exercises. The hands-on exercises will be conducted in a laboratory setting, allowing students to apply their knowledge in a practical setting.The course will also involve group assignments and projects,allowing students to work collaboratively on practical problems in electrical and electronics engineering. The assignments and projectswill involve the use of software tools, such as Simulink and Multisim,to simulate and analyze circuits.AssessmentThe course assessment will consist of the following components:1.Mid-term Examination (25%)2.Group Assignments (25%)boratory Assignments (25%)4.Final Examination (25%)ConclusionThis teaching design provides an overview of the course objectives, outline, teaching methodology, and assessment for Engineering Circuit Analysis, 7th Edition. The course is designed to provide students with the necessary knowledge and skills to analyze and design circuits commonly found in electrical and electronic systems. The course willprovide students with practical experience in using software tools to simulate and analyze circuits and will involve group assignments and projects to foster collaborative problem-solving skills.。

Engineering Circuit Analysis (7th Edition) - Teaching Plan Course OverviewThe course is designed for undergraduate students whomajor in electrical engineering. The course ms to equip students with a thorough understanding of the fundamental principles of engineering circuit analysis. Topics covered in this course include circuit laws and analysis techniques, operational amplifiers, capacitors, inductors, AC circuits, transistor circuits, and time response analysis.Learning OutcomesUpon completion of this course, students should be able to: •Demonstrate a sound understanding of fundamental electrical circuit analysis theory and concepts.•Analyze and solve electrical circuit problems usinga range of techniques and methods.•Identify and describe different types of circuits, their components, and their behaviors.•Understand the principles of electronic devices and circuit design.•Effectively use software tools to d in the analysis and synthesis of circuits.Course StructureWeek 1-3: Circuit Laws and Techniques•Introduction to circuit analysis and circuit laws•Analysis of resistive circuits•Analysis of circuits with independent and dependent sources•Thevenin’s and Norton’s theorems•Capacitors and inductors•Analysis of RC, RL, and RLC circuitsWeek 4-6: Operational Amplifiers and Circuits•Introduction to operational amplifiers (op-amps)•The ideal op-amp model and op-amp circuits•The non-inverting and inverting amplifier•Summing, difference, and integrator op-amp circuits •Applications of op-amps in voltage regulators and filtersWeek 7-9: AC Circuits•Sinusoidal waveforms and phasors•AC circuit analysis using phasors•Frequency response and resonance•AC power and power factor•Three-phase circuitsWeek 10-12: Transistor Circuits•Introduction to transistors•Transistor models and parameters•Common-emitter and common-collector amplifier circuits•Class A, B, and AB amplifier circuits•Feedback amplifiersWeek 13-15: Time Response Analysis•Introduction to time domn analysis•The natural and step responses of first-order circuits•The natural and step responses of second-order circuits•The Laplace transform and circuit analysis Teaching MethodologyThe course will consist of 3 hours of lectures and 2 hours of laboratory sessions per week. In the lecture sessions, the instructor will introduce new concepts, theories, and techniques, and provide examples to illustrate their application. Students will be encouraged to ask questions, participate in discussions, and complete weekly assignments.In the laboratory sessions, students will work in groupsto conduct hands-on experiments using electrical circuit simulation software. They will explore the principles and application of various circuit components and analyze their behaviors under different conditions. They will also be required to prepare and present a laboratory report on a selected topic.AssessmentThe assessment of this course will be based on the following:•30%: In-class quizzes and assignments•30%: Mid-term exam•40%: Final examThe in-class quizzes and assignments will assess the students’ understanding of the course material and their ability to apply the concepts and theories in problem-solving. The mid-term and final exams will test the students’ comprehension of the course material, their analytical skills, and their ability to express their ideas effectively.ConclusionThrough this course, students will gn a solid foundationin engineering circuit analysis, enabling them to pursue further studies in electrical engineering or enter careers in this field. The course will provide them with the knowledge and skills necessary to analyze and design electrical circuits, and to be able to work effectively with electronic devices.。

电路第七版教学设计

1. 课程概述

本课程旨在介绍电路分析中的基本概念和方法。

学生将学习如何使用基本的数学和物理原理来分析简单电路,并将掌握基本电路组件的特定行为,例如电势、电流、电阻和电容。

2. 教学目标

在本课程学习结束后,学生将能够:

•理解基础电路理论和技巧。

•正确应用基本电路分析工具和技术。

•分析和解决基本的电路问题。

•对电路实验进行正确的设计和分析。

3. 教学内容

3.1. 基础电路理论

•电荷、电流和电势。

•电阻、电容、电感等基本电路元件。

•基本电路定律,如基尔霍夫定律、欧姆定律、电势定律、等效电路原理等。

3.2. 基本电路分析技巧

•使用电路分析技巧来解决复杂电路问题。

•使用Kirchhoff定律、戴维南定理、诺顿定理等进行电路简化。

•使用网络定理和其它技术来简化复杂电路。

•电路运算和数字技术,如门电路和数字逻辑电路的分析。

3.3. 电路实验设计与分析

•实验设计技巧,数据收集、数据分析及评估。

•电路参数的测量和统计。

•电路实验数据分析。

4. 教学方法

4.1. 理论教学

本课程理论教学采用课堂讲授、教师演示及学生互动学习等教学方法,以提高学生的积极性和教学效果。

4.2. 实验教学

本课程实验教学分为两部分:实验预习和实验实践。

实验预习由学生在预习期进行,实验实践由教师进行组织。

实验内容旨在为学生提供更深入的理论联系和实践经验。

4.3. 课程评价

本课程由考试、作业及实验等多种形式进行评价。

考试形式为笔试,测试内容主要包括理论、实验和计算题等。

5. 参考资料

•《电路分析基础》,作者:若水凌明,出版社:人民邮电出版社,版本:第五版。

•《电路分析与设计》,作者:阮锡栋,出版社:清华大学出版社,版本:第七版。

•《电子电路设计基础》,作者:胡正华,出版社:电子工业出版社,版本:第四版。

6. 总结

电路分析是电子信息工程的基础课程之一,为学生的专业发展奠定了坚实的基础。

通过本课程的教学,能够为学生提供更多关于电路方面的实践课程及操作技能,帮助他们更好的应用所学知识解决实际问题。