对“电解水实验原理示意图”装置改进

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:4

对“电解水实验原理示意图”装置的改进摘要:作者针对贫困地区中学实验课受经济条件限制,实验仪器少而导致“一人做,多人看”的现象,结合通用技术思想,在我校大力开展的自制教具活动中,利用塑料制品和现有仪器自制了“高精度低成本水电解器”。

实验原理简单,实验方法简捷,实验现象明显,对电解生成的气体体积的测量十分准确,药品用量少,操作安全,很容易被学生接受。

关键词:化学探究式教学高精度低成本水解器实验装置本节课从设计和优化化学探究式教学入手,将通用技术内涵的结构、系统、流程和控制四大要素运用于探究性化学课堂教学中,把化学探究与技术实践通过发现问题、研究问题、解决问题的创新环节紧密结合,巧妙地使设计与技术在化学教学中实现融合,使学生在探究过程中既学会化学知识,又掌握一定的技术思想,还提高自身的实践、交流和表达能力。

人教版(2004年初审通过)普通高中课程标准实验教科书①(必修)第11页“化学计量在实验中的应用”这节中,在探讨气体摩尔体积时,教材安排了这样一个“科学探究”实验装置,见图1 。

我们在“科学探究”时发现:①教材装置中收集气体的试管没有刻度,电解时产生的氢气和氧气只能凭借肉眼粗略地观察出体积的相对比值;②试管和电极都无法固定,给操作带来不便。

所以,应当在准确测定气体体积和装置的固定这两个环节进行改进。

于是,笔者设计了“高精度低成本水电解器”实验装置(见图2 ),它能准确地测量出电解产生的气体体积,不仅使定性实验定量化,而且为本节“气体摩尔体积”的教学提供准确的实验数据。

现介绍如下:图1 图2一、制作材料及方法1.材料10m m×150mm试管2支(或10 ml量筒2个)、输液吊桶1个、输液器上的小橡胶帽2个、橡胶塞2个、大头针2枚、透明胶带若干。

2.方法(1)制作储气管用注射针管分别给两支内外洁净的试管内加水,每加1ml,在水面处用油质笔划一横线,各划8条横线后用透明胶带粘压划痕,以防被水洗掉。

化学创新实验:

电解水H2检验的实验改进

一、实验名称:电解水H2检验的实验改进

二、实验目的:1、电解水,通过检验产物H2和O2来证明水由氢、

氧两种元素组成。

2、通过观察实验,确定水分子中氢氧元素的原子个

数比为2:1。

三、实验仪器及试剂:简易水电解器,水,稀硫酸。

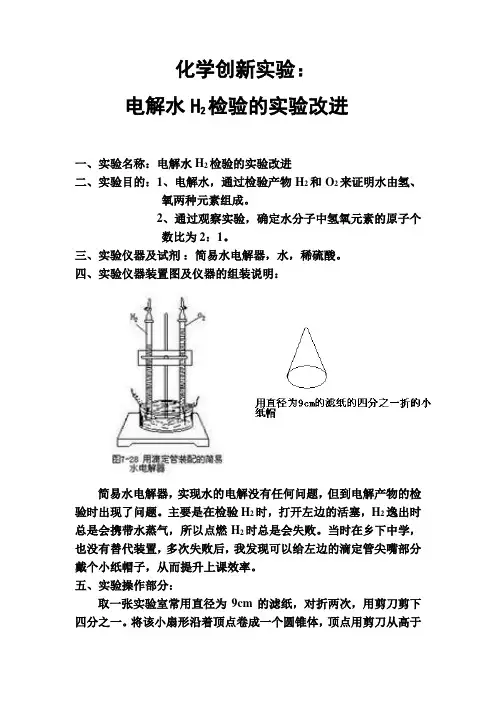

四、实验仪器装置图及仪器的组装说明:

简易水电解器,实现水的电解没有任何问题,但到电解产物的检验时出现了问题。

主要是在检验H2时,打开左边的活塞,H2逸出时总是会携带水蒸气,所以点燃H2时总是会失败。

当时在乡下中学,也没有替代装置,多次失败后,我发现可以给左边的滴定管尖嘴部分戴个小纸帽子,从而提升上课效率。

五、实验操作部分:

取一张实验室常用直径为9cm的滤纸,对折两次,用剪刀剪下四分之一。

将该小扇形沿着顶点卷成一个圆锥体,顶点用剪刀从高于

滴定管尖嘴部分剪开一个小洞,保证气体能顺利逸出,且能完美地给滴定管戴上一顶合适的小纸帽子,这样打开活塞H2逸出时携带的水蒸气就会被滤纸吸收且向下方扩散,这时点燃气体就很容易了。

六、装置改进的意义:

为了实现实验目的,必须要证明水电解产物是H2和O2气,O2用带火星的木条,若复燃就可证明,而H2的证明则必须要利用其可燃性来证明,若电解产生的气体不燃烧,则整个实验可以说是失败的,所以通过改进,学生观察到了完美的实验现象,对知识的理解和掌握起到了关键性的作用,终于解决了困扰大家多年的问题。

做好实验,让学生快乐走进化学--------水电解器的改进岳麓区莲花镇双枫中学罗海波水的电解是初中化学中一个重要的实验,能够帮助学生体验学习过程,构建科学观念的重要手段。

在实验的载体作用下使抽像的问题得到具体化,形象化。

初中电解水实验有三个方面的作用:一丶用事实启发学生认识研究物质组成的方法,启发学生了解不断分解物质,直到不能再分解。

二、是人类认识物质组成的一种方法,为学生分析物质组成提供借鉴。

三、在变化中揭示化学反应的实质,通电后电极上出现气泡,收集后进行验证。

这里水在通电时发生的变化,试管中形成了完全不同于水的物质。

但是反应的元素种类并没有改变,从而揭示出化学反应的实质。

但是在做电解水的实验当中存在以下问题:第一、水电解的速度慢,时间长,造成课堂效率低。

往往需电解很长时间,而且因为氧气会导致电极的氧化,会导致电解的速度更慢。

占了一堂课的很长的时间。

第二、电解水产生的氢气和氧气的体积比不准,误差大,不能突出氢气氧气体积比为2:1的结论。

第三、产生的气体检验操作不方便。

打开玻璃嘴处的活塞,常常不能使带火星的木条复燃。

稍有不慎还会有液体喷出使带火星的木条熄灭,影响实验操作。

氢气点燃现象不明显,在玻璃尖嘴处点燃一般只能听到轻微的爆鸣声,检验也是转瞬即逝。

更不用说在火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,检测有水雾生成的现象。

我在实验教学的过程中,总结其根本原因在于装置不方便操作,而且产生的气体量太少。

所以对于电解水装置我做了一些改进。

一、反应开始前注水,使加水漏斗内水的高度与玻璃管内的水相平。

反应结束后要一直保持内外液面高度相平,这样才能保证在验证气体时能形成压强差,便于形成持续气流进行实验。

二、更换正极的电极材料。

用银或铂替代原来的铜或者铁电极,因为银和铂是不活泼的金属,正极上产生的氧气不足以使其氧化至断裂,从而能够保证实验的继续进行。

同时,在使用过程中,加大直流电源的电压,用学生电源代替干电池,将电压调到九伏,这样就能够更快地产生足量的气体进行具体的实验。

悦读授业·论著Family life guide -13-《水的组成》实验教学——电解水实验装置改进杨玉梅(福建省三明市梅列区洋溪中学)教材背景分析《水的组成》是人教版九年级上册化学第四单元的内容,它在初中化学具有特殊的意义,这是学生学习的第一种重要的化合物,这也是第一个看出物质元素组成的实验,它还是学生第一次用微观的视角诠释物质元素的变化。

而笔者认为启蒙阶段的每个第一次都值得每位老师去认真对待,通过这三个第一可以帮助学生在认识物质上由表及里,见微知著,同时为化学式和质量守恒定律的学习埋下伏笔。

本节课每位老师都会在课台上进行电解水的实验,通过许多一线老师的大胆尝试和探索,最终以霍夫曼水电仪器或其简易装置走进我们的课堂。

提出问题传统的电解水实验置是使用霍夫曼水电解器对水进行电解,在装置的正负两极中分别产生气泡,负极处产生的气体体积约为正极处产生气体体积的两倍。

学生通过实验能够比较客观地看见实验现象,能够理解到水不是一种元素,它是可以分解的。

但是在实验过程中,该实验装置也存在如下问题:(1)气体产生的速率较慢,等待时间较长,使教师很难把握课堂的节奏。

(2)装置顶端为漏斗,容量小,重心不稳,在实验过程中极容易倾倒,不利于学生开展实验。

(3)需要铁架台支撑,携带不方便,不易搬用。

(4)该装置在验证气体时,气体流速过快,不利于气体的检验。

已有的实验装置改进高中课本使用的水电解装置,该装置将导线浸没于电解液中,放入和取用试管存在安全隐患,且检验气体时操作十分不便。

市面上还有售卖另外一种电解水装置,相比于初中与高中使用的装置,它改进了传统实验装置的外形,使实验装置重心下移,解决了装置易倾倒的问题,但电极使用寿命较短,无法更换,导致装置常常在使用过几次后,电极氧化,无法再次使用。

装置太小不利于教师实验和学生观察,气体制备量少,不利于后期对于气体的检验。

上述改进方法都没有办法完全遵循实验方便简易绿色安全的原则,对教师演示实验和学生分组实验都带来了一定程度上的困难。

电解水实验的改进

王志

(贵州省瓮安县玉华中学 贵州 瓮安 550400)

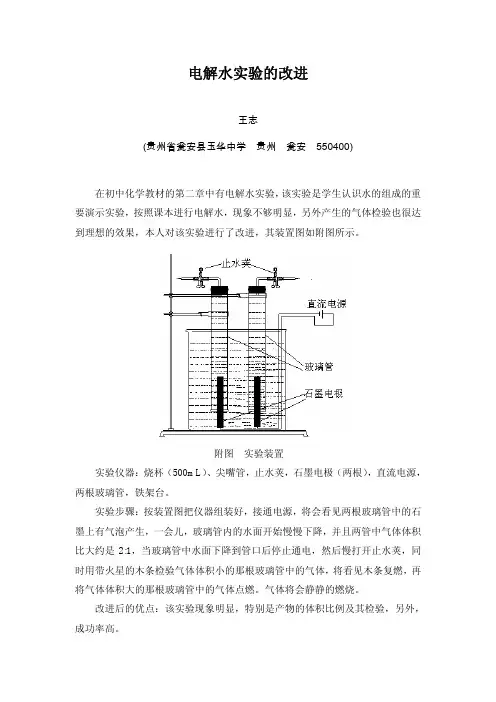

在初中化学教材的第二章中有电解水实验,该实验是学生认识水的组成的重要演示实验,按照课本进行电解水,现象不够明显,另外产生的气体检验也很达到理想的效果,本人对该实验进行了改进,其装置图如附图所示。

附图实验装置

实验仪器:烧杯(500mL)、尖嘴管,止水荚,石墨电极(两根),直流电源,两根玻璃管,铁架台。

实验步骤:按装置图把仪器组装好,接通电源,将会看见两根玻璃管中的石墨上有气泡产生,一会儿,玻璃管内的水面开始慢慢下降,并且两管中气体体积比大约是2:1,当玻璃管中水面下降到管口后停止通电,然后慢打开止水荚,同时用带火星的木条检验气体体积小的那根玻璃管中的气体,将看见木条复燃,再将气体体积大的那根玻璃管中的气体点燃。

气体将会静静的燃烧。

改进后的优点:该实验现象明显,特别是产物的体积比例及其检验,另外,成功率高。

2016年3月上旬刊初中化学教材经过多次改版,内容发生了较大的变化。

自从“氢气还原氧化铜”淡出后,课本中吸引人眼球的实验项目似乎已经很少。

因而,“电解水”的演示质量不容忽视。

在教材中,“水的组成”是通过电解水实验来证明的。

这个实验的看点在于,看似单纯的水,经过电解以后,生成了两种截然不同的气体———氧气和氢气,而且它们的体积比为2:1。

实验中可以看到大量气泡从电极上产生并冒出,生成的气体可以检验,一种能够使带火星的木条复燃,另一种则能够燃烧。

观察实验现象,可以使学生获得广泛的想象空间,看似单纯的水,在电流的作用下变成两种单质,有助于学生对分解反应的认识和理解。

也可以帮助学生理解化学反应的本质,理解原子,分子,以及一些物质是由分子构成的等等基本概念和知识。

“电解水”实验的典型装置是“霍夫曼电解器”,电极材料使用昂贵的铂,学校一般没有配置。

虽然上级配给的仪器中也有类似的,但是,制作工艺粗糙,而且损坏以后修理困难,订货的周期又比较漫长,并且跑冒滴漏现象严重,由于电解水的时候,要在水中加入硫酸或者烧碱,因此,这样的瑕疵是无法容忍的。

因此,在实际教学时,往往使用自制简易装置。

不过,实验效果并不理想,主要的缺点包括:手需要多次接触有腐蚀性的电解液,如果使用手套,操作又显笨拙,检验氢气的时候效果不理想,老师对此有改进的要求。

经过查找资料和动手实验,我们对实验中的一些问题有了成套的改进方案。

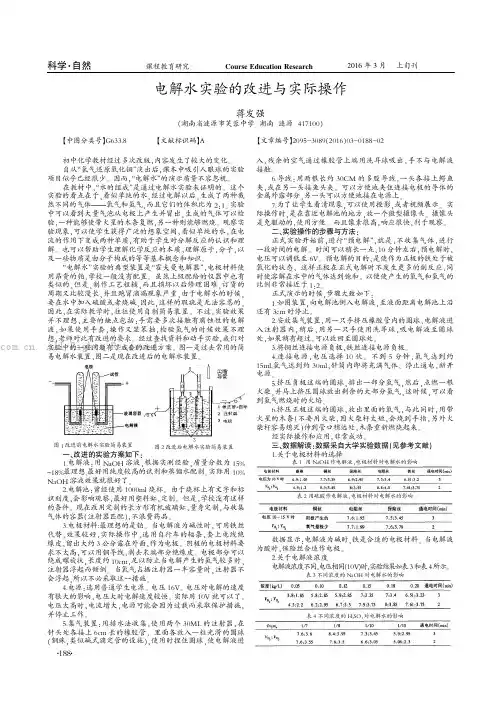

图一是过去常用的简易电解水装置,图二是现在改进后的电解水装置。

一、改进的实验方案如下:1.电解液:用NaOH 溶液,根据实测经验,质量分数为15%~18%最理想,最好用纯度较高的试剂和蒸馏水配制。

实际用10%NaOH 溶液效果就很好了。

2.电解池:曾经使用1000ml 烧杯。

由于烧杯上有文字和标识刻度,会影响观察,最好用塑料缸,定制。

但是,学校没有这样的条件。

现在改用定制的长方形有机玻璃缸,量身定制,与收集气体的容器(注射器匹配),不浪费药品。

电解水实验的教学反思与装置改进在中学化学课堂中,电解水实验是一个常见的实践教学环节。

通过电解水,学生可以亲身体验化学反应过程,巩固对离子电解的理解。

然而,在教学过程中,往往存在一些问题,如实验步骤繁杂、设备操作不便等,因此需要对实验进行反思与装置改进。

首先,我们需要反思实验的步骤和操作是否简洁明了。

在进行电解水实验时,学生需要准备的实验器材较多,例如电解槽、电极、电源等。

为了简化实验步骤,我认为可以引入一个电解槽带有夹子的设计,夹子可以固定电极的位置,使学生可以更方便地进行实验操作。

同时,可以将电源的开关与调节按钮进行整合,这样可以减少学生之间频繁调节电源的情况,提高实验效率。

其次,实验装置的安全性也是需要考虑的因素。

在电解水实验中,电极与电源的连接往往较为复杂,容易出现短路的情况。

为了提高实验的安全性,可以设计一个带有断电保护装置的电源。

这样,当电路短路时,电源能够及时自动断开电流,避免学生因触电而受伤。

另外,考虑到实验过程中产生的气体,可以配备一个通风装置,及时排除气体,确保室内空气的清新。

此外,实验的可观性和效果也是需要关注的问题。

在传统的电解水实验中,学生往往难以观察到电解产生的气体。

为了提高实验的可观性,可以设置一个透明的观察窗口在电解槽上方,使学生能够清晰地看到气体的产生过程。

同时,可以将电解槽设计成上窄下宽的形状,以便观察气体的聚集与升腾规律。

此外,可以将电解槽的底部设置成一个斜面,便于释放气体,避免气泡阻塞导致实验效果不理想。

最后,教师在设计电解水实验时,还应注意激发学生的兴趣与思考。

可以引入一些有趣的问题,例如如何判断电解产生的气体、如何增加电解的速度等,让学生主动思考并进行实验探究。

此外,还可以配备一份详细的实验指导书,使学生能够更好地理解实验原理和过程。

综上所述,对于电解水实验的教学反思,我们可以改进实验步骤、装置安全性、实验可观性和效果以及学生的参与度。

通过优化实验装置的设计,简化操作流程,提升实验效果,可以更好地促进学生对化学知识的理解和掌握。

电解饱和食盐水实验的改进通高中课程标准实验教科书(苏教版)化学1(必修1)的专题2的第一单元中,涉及氯气的生产原理时有一个电解饱和食盐水的实验(图2-2)。

这个实验,对引导学生掌握工业上如何制取氯气的原理有着重要作用。

按课本装置进行实验,需时较长,而且很难在试管里收集到氢气,实验成功率不高。

分析其原因主要有下面几点:一、反应在U型管里进行,使得离子在两极之间迁移距离过长,造成整个电路的电阻较大,电源功率损耗大,使阴、阳两极产生的气泡较少,很难收集到足够的氢气。

二、用铁棒作电极,电阻大,表面积太小,不利于氢气的产生,也难收集到足够的氢气进行验证实验。

三、尾气没有及时处理,不符合绿色环保的新理念。

基于这些问题,我们对实验进行了探索和改进。

探索一:以铁棒为阴极、石墨为阳极,直接插入装有饱和食盐水的烧杯中,发现两极气泡马上增多。

这主要是由于电极靠近,离子交换快,电阻变小,电流强度增大,有利于气体的形成。

探索二:将阴极换用表面积大的铁皮,生成氢气的量就马上增多,但生成的气泡却很小,呈“雾状”分布于水中,逸出速度很慢。

探索三:我们把铁片对折,发现实验现象大有改观,生成的气泡比先前增大,但比较两极后发现,碳棒上生成的气泡比铁片上的大。

探索四:尝试着用碳棒作阴极,但是生成氢气的速率又减小。

由此说明:粗糙的表面有利于大气泡的生成,但碳棒电阻过大不利于气泡的生成。

于是我们选择用表面粗糙的铁片作阴极,以提高氢气的产生量。

探索五:为了较好地收集气体,我们把两个电极放在去了底的试管里,发现气流又有所减少,于是我们采用将阴极放在倒置的漏斗中,发现现象有很大的改观。

一者有利于氢气大气泡的形成和收集,电阻也很小。

至于氯气,为便于检验和尾气处理,同时减小电阻,采用壁上打孔的塑料管套装阳极的方法,发现效果很好。

基于对上述实验的探索,我们有了下面的实验改进:1、实验用品:1.1仪器:直流电源、烧杯(2个)、试管、漏斗、泡沫片、导管和橡皮管若干药品:饱和食盐水、氢氧化钠溶液、发泡剂2实验过程(现象)2.1先按照片所示的图把装置搭好。

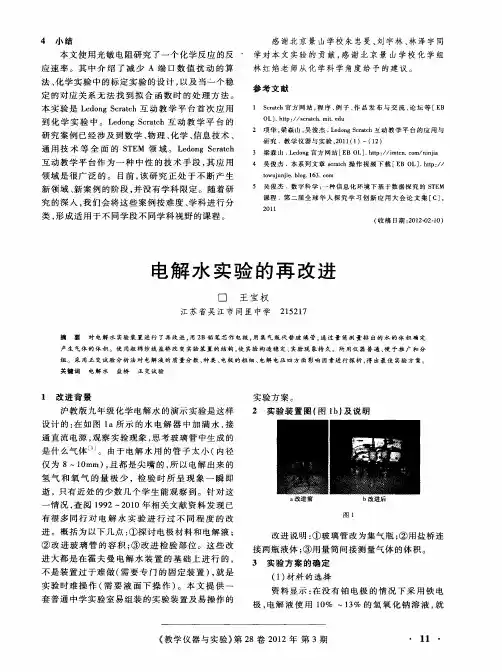

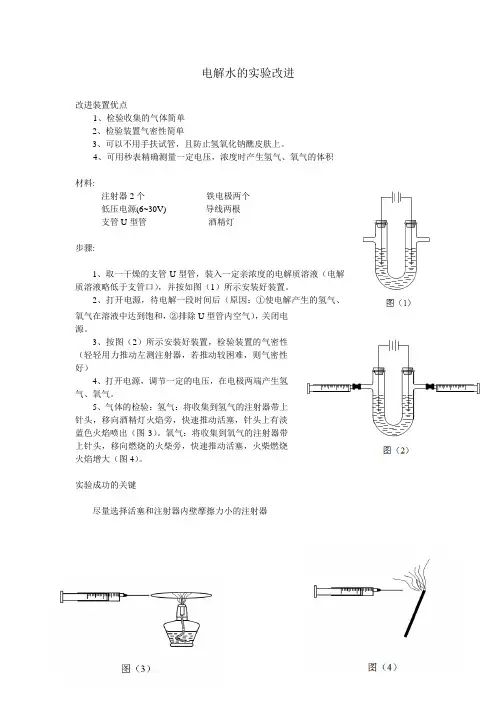

电解水的实验改进

改进装置优点

1、检验收集的气体简单

2、检验装置气密性简单

3、可以不用手扶试管,且防止氢氧化钠醮皮肤上。

4、可用秒表精确测量一定电压,浓度时产生氢气、氧气的体积

材料:

注射器2个铁电极两个

低压电源(6~30V) 导线两根

支管U型管酒精灯

步骤:

1、取一干燥的支管U型管,装入一定亲浓度的电解质溶液(电解质溶液略低于支管口),并按如图(1)所示安装好装置。

2、打开电源,待电解一段时间后(原因:①使电解产生的氢气、氧气在溶液中达到饱和,②排除U型管内空气),关闭电

源。

3、按图(2)所示安装好装置,检验装置的气密性

(轻轻用力推动左测注射器,若推动较困难,则气密性

好)

4、打开电源,调节一定的电压,在电极两端产生氢

气、氧气。

5、气体的检验:氢气:将收集到氢气的注射器带上

针头,移向酒精灯火焰旁,快速推动活塞,针头上有淡

蓝色火焰喷出(图3)。

氧气:将收集到氧气的注射器带

上针头,移向燃烧的火柴旁,快速推动活塞,火柴燃烧

火焰增大(图4)。

实验成功的关键

尽量选择活塞和注射器内壁摩擦力小的注射器。

电解水实验的改进与实际操作作者:蒋发强来源:《课程教育研究·上》2016年第03期初中化学教材经过多次改版,内容发生了较大的变化。

自从“氢气还原氧化铜”淡出后,课本中吸引人眼球的实验项目似乎已经很少。

因而,“电解水”的演示质量不容忽视。

在教材中,“水的组成”是通过电解水实验来证明的。

这个实验的看点在于,看似单纯的水,经过电解以后,生成了两种截然不同的气体——氧气和氢气,而且它们的体积比为2:1。

实验中可以看到大量气泡从电极上产生并冒出,生成的气体可以检验,一种能够使带火星的木条复燃,另一种则能够燃烧。

观察实验现象,可以使学生获得广泛的想象空间,看似单纯的水,在电流的作用下变成两种单质,有助于学生对分解反应的认识和理解。

也可以帮助学生理解化学反应的本质,理解原子,分子,以及一些物质是由分子构成的等等基本概念和知识。

“电解水”实验的典型装置是“霍夫曼电解器”,电极材料使用昂贵的铂,学校一般没有配置。

虽然上级配给的仪器中也有类似的,但是,制作工艺粗糙,而且损坏以后修理困难,订货的周期又比较漫长,并且跑冒滴漏现象严重,由于电解水的时候,要在水中加入硫酸或者烧碱,因此,这样的瑕疵是无法容忍的。

因此,在实际教学时,往往使用自制简易装置。

不过,实验效果并不理想,主要的缺点包括:手需要多次接触有腐蚀性的电解液,如果使用手套,操作又显笨拙,检验氢气的时候效果不理想,老师对此有改进的要求。

经过查找资料和动手实验,我们对实验中的一些问题有了成套的改进方案。

图一是过去常用的简易电解水装置,图二是现在改进后的电解水装置。

一、改进的实验方案如下:1.电解液:用NaOH溶液,根据实测经验,质量分数为15%~18%最理想,最好用纯度较高的试剂和蒸馏水配制。

实际用10%NaOH溶液效果就很好了。

2.电解池:曾经使用1000ml烧杯。

由于烧杯上有文字和标识刻度,会影响观察,最好用塑料缸,定制。

但是,学校没有这样的条件。

现在改用定制的长方形有机玻璃缸,量身定制,与收集气体的容器(注射器匹配),不浪费药品。

实验活动2水的组成及变化的探究一、选择题(共10小题)1.电解水实验装置如图所示,下列说法错误的是()A.b玻璃管中产生的气体是氢气B.产生氢气和氧气的体积比为2:1C.该实验说明水是由氢气和氧气组成的D.可以用带火星的木条检验a玻璃管中产生的气体2.对电解水实验描述正确的是()A.生成的气体都有可燃性B.生成氢气和氧气的质量比为1:16C.反应需要消耗电能D.生成氢气和氧气的体积总和等于参加反应水的体积3.关于电解水实验说法正确的是()A.从现象上判断:负极产生的是氧气B.从变化上分类:该变化属于物理变化C.从宏观上分析:水是由氢气和氧气组成的D.从微观上分析:水分子是由氢原子和氧原子构成的4.如图是电解水的示意图。

关于电解水的下列说法中,不正确的是()A.理论上若得到氢气4g,可同时得到2g氧气B.此实验得出结论,水是由氢、氧两种元素组成C.实验中a、b两管上方收集的气体体积比约为2:1D.与电源正极连接的试管内产生的气体能使带火星的木条复燃5.下列关于实验误差分析错误的是()A.测定空气中氧气含量实验所得结论小于15,可能是装置漏气B.电解水实验中,测得生成氢气和氧气的体积比略大于2:1,可能是因为氢气在水中溶解能力比氧气弱C.用托盘天平称量的固体质量比实际值偏大,可能是因为砝码生锈导致D.用量筒量取40mL水时,所取水的体积偏大,可能是因为俯视读数导致6.如图是电解水实验的改进装置(注射器活塞的润滑性很好),以下说法正确的是()A.a连接的是电源的正极,b连接的是负极B.右侧注射器收集到的气体能燃烧C.该实验能证明水是由氢气和氧气组成D.用左侧注射器收集到的气体吹肥皂泡,肥皂泡会上浮7.如图所示的电解水装置探究水的元素组成,下列说法正确的是()A.a管和b管中气体体积比约为1:2B.a管连接电源正极C.b管中的气体能使燃着的木条烧得更旺D.该实验说明水中含有氢分子和氧分子8.实验小组为验证水的组成,进行如下实验。

下图1是改进的电解水的实验装置示意图,下图2是课本中电解水的实验装置示意图。

请据图回答下列问题:(1)通电一段时间后,图2中a、b试管内气体的名称分别是()A. 氢气;氧气B. 氧气;氢气C. 水蒸气;氢气D. 氮气;氧气(2)在某次电解水的实验中测得了分别与电源正负两极相连的阳、阴两极上产生的气体的实验数据如下:时间(分钟) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10阴极产生气体体积6 12 20 29 39 49 55 65 75 85(3cm)阳极生成气体体积2 4 7 11 16 21 26 31 36 41(cm3)仔细分析以上实验数据,1~6分钟内阴、阳两极生成的气体体积之比大于2︰l,可能的原因是()A. 氢气和氧气的密度不同B. 氢气和氧气的溶解性不同C. 氢气和氧气质量不同D. 氢气和氧气的体积不同(3)用玻璃三通管将图1装置电解水时产生的气体混合在一起,点燃用该混合气吹出的肥皂泡时的实验现象是()A. 安静燃烧B. 产生剧烈的爆鸣声C. 有白雾产生D. 有白烟产生(4)图1实验装置的优点是()A. 装置简单B. 现象明显C. 实验安全D. 仪器和装置都用生活中废旧物品制成,体现了环保与节约资源的理念(5)与图2装置相比,用图1装置进行该实验的主要不足之处是()A. 现象不明显B. 硬质塑料管没有刻度,无法测量两种气体的体积比C. 误差较大D. 易污染环境解析:电解水的装置无论怎样改进,一定要抓住两极管中的空白大小:空大——氢气——负极;空小——氧气——正极。

生成的氢气和氧气的体积比约为2︰1。

1~6分钟内阴、阳两极生成的气体体积之比大于2︰l,而时间越长误差越小,应该是由于生成的氢气和氧气的溶解性不同造成的。

在1升水中溶解氧气约30毫升,而溶解氢气要少一些,约为20毫升。

氢气是可燃性气体,可燃性气体中如混入空气或氧气点燃时在爆炸极限内会发生爆炸。

图1实验装置仪器和装置都用生活中废旧物品制成,体现了环保与节约资源的理念,但是硬质塑料管没有刻度,无法测量两种气体的体积比。

浅谈电解水实验的改进洪湖市第十一中学:周少义初级中学化学教科书中电解水的实验是要求学生必做的实验之一,该实验主要目的是让学生探究水是由氢、氧两种元素组成的,是初级中学化学实验中一个重要而有趣的实验,对于培养学生的实验兴趣和创新能力起着积极的促进作用。

目前由于我国一些地区初中阶段学校的实验设备不健全,很多学校没有条件提供实验仪器与试剂,大多数学生只能“可远观不可近玩也”无法自己动手做这个实验,更无法进行深入探究与学习。

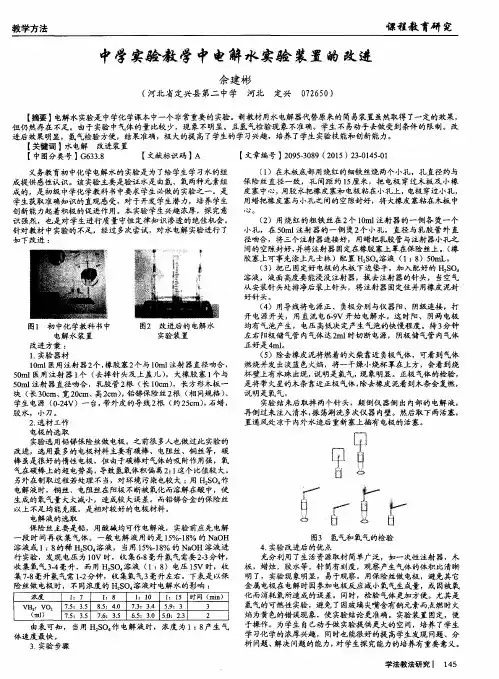

初级中学化学教科书上提供的电解水简易装置如图1所示,存在着一些不足:第一电极不稳定,不利于气体的收集和检验;第二如果产生气体的量比较少,现象不明显,气体检验不方便;第三为了增强溶液的导电性往往要在水中加入少量氢氧化钠或稀硫酸,在操作实验时导线和电极都要和水接触。

为了克服这些不足,这里设计了如图2的电解水实验简易装置,材料简单易得,现象明显,学生自己动手可以制作实验装置,对于开发学生潜力,培养学生创新能力起着积极的促进作用。

图1 初中化学教科书中电解水装置图2 改进后的电解水实验装置一、实验器材10ml医用注射器2个,1.5cm长铅锑合金保险丝2根(相同规格)、青霉素瓶橡皮塞两个,低压电源(用6节干电池代替),带外皮的导线2根(约25cm),502胶水(一瓶),透明塑料水槽(可用2.5升的饮料瓶代替)一个,蜡烛一支,木板一块(直径略大于塑料水槽的口径),硬纸片(垫平水槽用)。

二、选材工作1、电极的选取:实验选用铅锑保险丝做电极。

之前很多人也做过此实验的改进,选用最多的电极材料主要有石墨棒、保险丝、镀铬曲别针、大头针、铜片,但是曲别针和大头针表面积太小,电解速率慢,而且与导线结合部在装置安装和拆卸过程中,由于扭动,镀铬层很易破损,导致铁芯裸露;石墨棒虽是很好的惰性电极,但其疏松空隙较大,对气体的吸附作用强,逸出气体的速率太慢,另外在制取过程若处理不当,对环境污染也较大;铜丝做电极,电解时易被产生的氧气氧化,影响氧气的生成量。

对“电解水实验原理示意图”装置的改进

摘要:作者针对贫困地区中学实验课受经济条件限制,实验仪器少而导致“一人做,多人看”的现象,结合通用技术思想,在我校大力开展的自制教具活动中,利用塑料制品和现有仪器自制了“高精度低成本水电解器”。

实验原理简单,实验方法简捷,实验现象明显,对电解生成的气体体积的测量十分准确,药品用量少,操作安全,很容易被学生接受。

关键词:化学探究式教学高精度低成本水解器实验装置

本节课从设计和优化化学探究式教学入手,将通用技术内涵的结构、系统、流程和控制四大要素运用于探究性化学课堂教学中,把化学探究与技术实践通过发现问题、研究问题、解决问题的创新环节紧密结合,巧妙地使设计与技术在化学教学中实现融合,使学生在探究过程中既学会化学知识,又掌握一定的技术思想,还提高自身的实践、交流和表达能力。

人教版(2004年初审通过)普通高中课程标准实验教科书①(必修)第11页“化学计量在实验中的应用”这节中,在探讨气体摩尔体积时,教材安排了这样一个“科学探究”实验装置,见图1 。

我们在“科学探究”时发现:①教材装置中收集气体的试管没有刻度,电解时产生的氢气和氧气只能凭借肉眼粗略地观察出体积的相对比值;②试管和电极都无法固定,给操作带来不便。

所以,应当在准确测定气体体积和装置的固定这两个环节进行改进。

于是,笔者设计了“高精度低成本水电解器”实验装置(见图2 ),它能准

确地测量出电解产生的气体体积,不仅使定性实验定量化,而且为本节“气体摩尔体积”的教学提供准确的实验数据。

现介绍如下:图1 图2

一、制作材料及方法

1.材料

10mm×150mm试管2支(或10 ml量筒2个)、输液吊桶1个、输液器上的小橡胶帽2个、橡胶塞2个、大头针2枚、透明胶带若干。

2.方法

(1)制作储气管

用注射针管分别给两支内外洁净的试管内加水,每加1ml,在水面处用油质笔划一横线,各划8条横线后用透明胶带粘压划痕,以防被水洗掉。

或者直接用10 ml量筒。

(2)制作电解槽

①在吊桶底部两侧割挖两个长形大孔,使两支倒立的试管(或10 ml量筒)能竖直插入其中。

②在吊桶盖适当位置钻两个塞橡胶塞的圆孔,将插着大头针的两个橡胶塞,针头朝里塞入吊桶盖的两个圆孔内;再给两个通气嘴套上小橡胶帽,给滤气嘴上垫一层塑料薄膜,以防漏液。

③在吊桶盖边沿涂一层凡士林,盖上盖子后不漏液。

(3)组装演示器

将两支自制储气管(或10 ml量筒)倒扣在两电极座(橡胶塞)上,给倒立的吊桶底端的导管内穿线、打结后悬挂即成“高精度低

成本水电解器”,见图2 。

二、实验方法(以电解水为例)

根据图3所示的电解水原理进行实验。

给电解槽内加约150ml水,电解槽两电极座上倒扣充满水的储气管(或10 ml量筒)(给储气管先装满水,盖上小纸片,然后慢慢倒立并插入电解槽内的溶液中),连接好电路,合上开关,两手同时提高两储气管1至2cm,两电极上即刻产生气泡。

片刻后放下储气管,关断电源,发现两储气管内气体的体积比是1(阳极):2(阴极)。

检验电解产物,用左手轻轻取出倒立在阳极上的试管,管口向上,右手将一支带有火星的卫生香深入试管内,卫生香复燃,证明阳极上产生的是氧气,随后用右手轻轻取出倒立在阴极上的试管,管口向下,移动到酒精灯火焰上,听到有爆鸣声,证明阴极上产生的是氢气。

反应的方程式为:

2h■o■2h■↑(阴极)+o■↑(阳极)

三、实验特点

1.精度高

本实验装置,能准确地测量出电解产生的氢气和氧气的体积,使教材中的定性实验定量化,增强实验效果;同时为确定水的组成提供了可靠的理论依据。

2.好固定

此装置是一个整体,可以随意摆放和移动,一人可独立操作,彻底解决了试管和电极无法固定的难题。

3.易组装

此装置由两支试管(或10 ml量筒)和医用吊桶组装而成,制作简单,为学生第二课堂活动做探究实验提供了难得的实验装置。

4.低成本

其成本低且不影响现行课本设计的实验效果,可解决贫困地区因资金短缺而难以开展实验课的问题。

5.用途广

该仪器还可电解活泼金属的含氧酸盐(如硝酸钠)水溶液、强碱(如氢氧化钠)水溶液、含氧酸(如硫酸)水溶液等多种电解质水溶液。

本节课的目标是将通用技术思想融入化学实验教学,培养学生自制教具的研发、创新意识,动脑动手的实践能力,以及正确的价值观。

此文系甘肃省“十二五”2013年度计划重点课题《提高学生技术素养综合工程实施方略》的子课题《让通用技术走进化学实验室》的阶段性研究成果。