关于工程岩体分级方法的综述

- 格式:docx

- 大小:37.20 KB

- 文档页数:10

工程岩体分级方案摘要工程岩体的分类和分级对于工程项目的设计和施工具有重要意义。

本文综合考虑了岩石的物理性质、力学性质和工程性质,提出了一种综合的工程岩体分级方案。

该方案根据岩石的岩石名称、岩石的完整性、岩石的均匀性、岩石的结构、岩石的硬度、岩石的风化、岩体的开裂、岩体的岩浆与非岩浆等多个指标对岩石进行了分类和分级。

通过对岩石的分级,可以为工程项目提供合理的材料选择和施工设计的依据。

1. 引言岩石是大自然中非常常见的一种自然物质,是地球地壳的重要组成部分。

岩石在工程项目中起着非常重要的作用,它不仅是地基工程、水利水电工程、隧道工程等工程项目的构造材料,同时也是工程施工和设计中的一个非常重要的地质因素。

在岩石工程领域,对岩石的分类和分级一直是一个重要的研究领域。

建立合理的岩体分级方案,不仅可以为工程项目提供合理的材料选择和施工设计的依据,同时也可以为岩石工程领域的研究提供新的思路和方法。

2. 现有的岩体分级方案目前,已经存在许多岩体的分类和分级方法。

根据国际上常用的分类方法,可以将岩体分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类型,而每一大类型下还有许多的小分类。

此外,还有一些学者提出了基于岩石的物理性质、力学性质和化学性质等方面的分级方法。

但是,目前的分类方法在实际应用中存在一些问题,例如分类方法繁琐复杂、分类标准不够科学、分类不够细致等问题。

因此,有必要建立一种新的综合的岩体分级方案。

3. 工程岩体的分类和分级在岩石工程领域,对岩石进行合理的分类和分级是非常重要的。

岩石的物理性质、力学性质和化学性质等多个方面都会影响工程项目的设计和施工。

在本文中,我们将岩体分级分为七个等级,即I级岩体、II级岩体、III级岩体、IV级岩体、V级岩体、VI级岩体、VII级岩体。

在对岩石进行分级时,我们将考虑岩石的岩石名称、岩石的完整性、岩石的均匀性、岩石的结构、岩石的硬度、岩石的风化、岩体的开裂、岩体的岩浆与非岩浆等多个指标。

岩体是指与工程相互影响、相互作用的地质体,其基本单元为不同大小、不同形状、被结构面分割的岩块,也称为岩石。

因此,岩体的分级应该考虑岩石的坚硬程度、把岩体分割成为岩块的结构面的发育程度、地下水的情况及地应力的情况等因素。

岩石的坚硬程度主要与岩石组成成分性质类别有关,也与其受风化营力作用的程度有关。

一般的建筑工程场地,其下伏基岩变化不大,很少从一类基岩突然跨越到另一类基岩。

因此,在同一工程场地内,研究由于岩石风化造成的强度差异有着重要的工程使用意义。

1.岩体的基本特征分析2.1.岩石风化程度鉴别分析地壳表层的岩石,在太阳辐射、大气、水和生物等的风化营力的作用下,发生物理和化学的变化,使岩石崩解破碎以至逐渐分解的作用,称为风化作用[4]。

通俗地讲,岩石的风化程度就是指其“腐烂”程度,只与岩石本身蚀变程度有关,与其是否受构造影响无关。

岩石逐渐被风化内在变化上表现为结构变化和矿物成分变化,风化程度越高,其结构被破坏的程度越强。

矿物成分的变化首先体现在节理面有次生矿物生成,随着风化程度的加强,岩石的矿物成分也有显著变化。

以板岩为例,微风化板岩结构致密均匀,中等风化板岩结构较致密,强风化板岩结构较为疏松,并且矿物成分也有着显著变化。

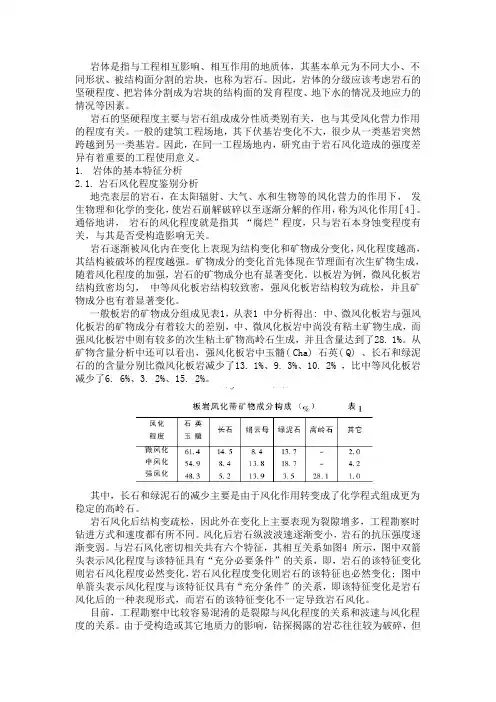

一般板岩的矿物成分组成见表1,从表1 中分析得出: 中、微风化板岩与强风化板岩的矿物成分有着较大的差别,中、微风化板岩中尚没有粘土矿物生成,而强风化板岩中则有较多的次生粘土矿物高岭石生成,并且含量达到了28. 1%。

从矿物含量分析中还可以看出,强风化板岩中玉髓( Cha) 石英( Q) 、长石和绿泥石的的含量分别比微风化板岩减少了13. 1%、9. 3%、10. 2% ,比中等风化板岩减少了6. 6%、3. 2%、15. 2%。

其中,长石和绿泥石的减少主要是由于风化作用转变成了化学程式组成更为稳定的高岭石。

岩石风化后结构变疏松,因此外在变化上主要表现为裂隙增多,工程勘察时钻进方式和速度都有所不同。

工程岩体分级标准通常基于岩体的物理力学性质、完整性、结构特征、地质构造等因素进行划分。

具体的分级方法和标准可能因国家、地区和行业而异。

以下是一种常见的工程岩体分级标准:

1.优良岩:具有较高岩体强度、较低岩体透水性和良好稳定性的岩体。

主要特征包括岩体坚硬、致密,具有较高的抗压强度和抗拉强度;岩体中没

有大的裂隙和节理,裂隙和节理的发育程度低,不易扩展;岩体透水性较低,渗透能力小。

2.一般岩:岩体强度和稳定性一般,具有一定的透水性。

主要特征包括岩体较坚硬,但可能存在一些小的裂隙和节理;岩体的抗压强度和抗拉强度

适中;岩体透水性一般,需要注意渗流问题。

3.差岩:岩体强度较低,稳定性差,透水性较强。

主要特征包括岩体较软弱,裂隙和节理发育,易扩展;岩体的抗压强度和抗拉强度较低;岩体透

水性较强,存在较大的渗流问题。

4.极差岩:岩体非常软弱,稳定性极差,透水性极强。

主要特征包括岩体呈松散状或破碎状,无法形成稳定的结构体;岩体的抗压强度和抗拉强度

非常低;岩体透水性极强,存在严重的渗流和漏水问题。

需要说明的是,这只是一种大致的工程岩体分级标准,具体的分级方法和标准还需根据工程实际情况和地质勘察资料进行综合判断。

同时,在工程设计和施工中,还需要针对不同的岩体级别采取相应的工程措施,以确保工程的安全性和稳定性。

请注意,在实际应用这些分级时,可能需要依靠更详细的测试和评估,例如使用比尼奥斯基分类法等方法,并可能需要结合工程地质勘察和岩体测试的结果来确定最终的岩体工程质量。

工程岩体分级标准工程岩体分级标准是指根据岩体的力学性质、岩体结构和岩体稳定性等特征,对岩体进行分类和评定的标准。

岩体在工程施工中扮演着重要的角色,其稳定性直接关系到工程的安全性和可靠性。

因此,对岩体进行科学合理的分级评定,是保障工程施工质量和安全的重要环节。

一、岩体力学性质。

岩体的力学性质是指岩石在外力作用下的变形和破坏特性。

根据岩石的抗压强度、抗拉强度、抗弯强度等指标,可以将岩体分为强、中、弱三个等级。

强岩体具有较高的抗压强度和抗拉强度,适合用于大型工程的基础和支护结构;中岩体的力学性质一般,适合用于中小型工程的基础和支护结构;弱岩体的力学性质较差,需要采取特殊的支护措施才能保证工程的安全施工。

二、岩体结构。

岩体结构是指岩石的裂隙、节理、岩层倾角等特征。

根据岩体结构的复杂程度和对工程施工的影响程度,可以将岩体分为简单、中等、复杂三个等级。

简单岩体结构指岩石中裂隙和节理较少,对工程施工影响较小;中等岩体结构指岩石中存在一定数量的裂隙和节理,对工程施工有一定影响;复杂岩体结构指岩石中存在大量的裂隙和节理,对工程施工影响较大,需要采取相应的支护措施。

三、岩体稳定性。

岩体稳定性是指岩体在外力作用下的稳定性和变形能力。

根据岩体的稳定性和变形能力,可以将岩体分为稳定、较稳定、不稳定三个等级。

稳定岩体指岩石在外力作用下变形能力较强,不易发生破坏;较稳定岩体指岩石在外力作用下变形能力一般,可能发生一定程度的破坏;不稳定岩体指岩石在外力作用下变形能力较差,容易发生破坏,需要采取有效的支护措施。

综上所述,工程岩体分级标准是工程施工中重要的一环,对岩体进行科学合理的分类和评定,有助于制定合理的支护措施,保障工程施工的安全和可靠。

在实际工程中,应根据岩体的力学性质、结构和稳定性等特征,综合评定岩体的分级,并采取相应的支护措施,确保工程施工的顺利进行。

关于工程岩体分级方法的综述摘要:综合分析我国现行的工程岩体分级特征,重点介绍岩体分级标准在根据岩石的强度、岩体的完整性、地下水条件、初应力状况等多方面因素下进行岩体分级,从而指导实地工程建设,并讨论与Q分类法和RMR分类法的关系,在发展中他们有趋于统一和向国际标准接轨的趋势。

关键字:工程岩体分级;国标;岩体基本质量1.1 岩体分级的重要性随着科学技术的不断进步和土地资源的日益减少,水利水电、铁道、交通、矿山、工业与民用建筑等各种类型、不同用途的岩体工程逐渐增多。

质量高、稳定性好的岩体,不需要或只需要很少的加固支护措施,就可以保证工程施工和使用的安全;质量差、稳定性不好的岩体,常常会给工程的施工和使用带来诸多的安全隐患,甚至会在工程的施工和使用过程中出现地质灾害,需要采取复杂加固措施来保证工程施工和使用的安全[8]。

因此,在工程建设中,准确而及时地进行工程岩体的稳定性判断,对于保证工程施工和使用的安全具有十分重要的意义。

1.2经过岩土工程界半个世纪的努力,目前岩体分级指标已形成了国标体系。

自上世纪50~60年代开始,工程岩体分级问题引起了国外岩土工程界的广泛关注。

国外学者提出了许多工程岩体分级方法,并在工程中得到了不同程度的应用。

自上世纪70年代以后,国内的岩土工程界也开始了工程岩体分级方法的研究,以谷德振、黄鼎成[6]等为代表,在学习和消化国外研究成果,总结工程经验的基础上,提出了一些工程岩体分级方法,制定了相应的工程岩体分级行业标准,为我国经济建设的快速和健康发展作出了很大的贡献。

自上世纪90年代以来,对国内外的研究成果及工程经验进行了系统的总结,形成了现在《工程岩体分级标准》它是由水利部、建设部、铁道部等部门组织有关单位共同起草制定的适用于各种岩体工程的统一分级方法。

属于国家最高层次的基础标准,适用于各行业、各种类型岩石工程的岩体分级,是制定各行各业岩体分级标准的基本依据。

1.3 岩体分级标准多属于综合分级,考虑岩石的强度、岩体的完整性、地下水条件、初应力状况等多方面因素。

岩体分级最新规范标准

岩体分级标准是根据岩体的地质特征、物理力学性质、结构面发育程度以及岩体的完整性等因素进行的。

最新的规范标准通常包括以下几个方面:

1. 岩体分类:根据岩体的成因、岩石类型、结构面特征等,将岩体分为不同的类别,如硬岩、软岩、破碎岩等。

2. 岩体质量评价:采用定量化的方法对岩体的质量进行评价,常用的评价体系包括RQD(岩心钻探质量指数)、Q系统等。

3. 结构面特征分析:对岩体中的裂隙、节理、断层等结构面进行详细的调查和分析,评价其对岩体稳定性的影响。

4. 岩体完整性评价:根据岩体的完整性指数(如Jv值),评估岩体的整体稳定性。

5. 水文地质条件评价:考虑地下水的存在对岩体稳定性的影响,评价岩体的渗透性、含水性等。

6. 岩体力学参数确定:根据岩体的物理力学性质,确定其弹性模量、泊松比、单轴抗压强度等参数。

7. 工程适用性评价:综合考虑岩体的地质条件、力学性质和水文地质条件,评价岩体对不同工程类型的适用性。

8. 风险评估与管理:对岩体可能存在的风险进行评估,并提出相应的风险管理措施。

9. 监测与反馈:在工程实施过程中,对岩体的稳定性进行实时监测,

并根据监测结果对分级标准进行必要的调整。

10. 规范的更新与维护:随着地质工程实践的深入和科学技术的发展,岩体分级规范需要定期进行更新和维护,以适应新的工程需求和技术

进步。

结束语

岩体分级规范标准的制定和实施对于确保工程安全、提高工程效率具

有重要意义。

随着地质工程领域的不断发展,岩体分级标准也将不断

完善和更新,以更好地服务于工程实践和科学研究。

工程岩体质量分类方法

工程岩体质量分类是通过对岩体物理力学特性、构造特征以及与

周围地质环境的相互作用等因素综合研判,将岩体划分为不同等级的

方法。

它是进行岩体工程勘察、设计、施工和监测的基础和前提,对

保障工程安全和提高工程质量有着重要作用。

常见的工程岩体质量分类方法有以下几种:

1. 国际岩石力学委员会(ISRM)岩体质量评价方法:根据岩石

强度、节理和岩体结构等因素进行综合评价,将岩体划分为I~VI级六

个等级。

2. 中国工程岩体分类标准(GB/T 50268-2008):根据岩体物理

力学指标和岩体变形、稳定性等因素进行综合评价,将岩体划分为I~V 级五个等级。

3. 黄大年教授工程岩体分类方法:综合考虑岩层结构、破碎程度、裂隙发育程度、围岩状况等因素,将岩体划分为I~VI级六个等级。

4. 高小明教授工程岩体分类方法:综合考虑岩层结构、破碎程度、节理发育情况、裂隙发育程度、地应力等因素,将岩体划分为

I~VII级七个等级。

以上几种工程岩体质量分类方法各有优缺点,在具体工程中应根

据实际情况选择合适的方法进行判定。

工程岩体分级标准下载一、岩体基本质量分级工程岩体分级标准首先根据岩体的基本质量指标进行分级。

基本质量指标主要考虑岩体的坚硬程度、完整程度、结构类型和岩石的RQD值(岩石质量指标)。

根据这些指标,将岩体分为五级,其中一级岩体质量最好,五级岩体质量最差。

二、工程岩体分级方法工程岩体分级方法主要包括定性评价和定量评价两种方法。

定性评价主要依据工程经验和地质勘查资料,对岩体的稳定性进行评价。

定量评价则是通过数学模型和计算机模拟,对岩体的力学性质、变形特性等进行定量分析,预测岩体的稳定性。

三、分级标准的应用范围工程岩体分级标准主要应用于水利水电工程、交通工程、矿山工程等领域。

在这些领域中,岩体作为工程的主要承载结构,其稳定性对工程的成败具有决定性影响。

通过应用工程岩体分级标准,可以有效地评估岩体的稳定性,为工程设计和施工提供依据。

四、分级标准的限制条件虽然工程岩体分级标准在很多情况下可以得到广泛应用,但也存在一些限制条件。

例如,分级标准的适用范围受到地质勘查资料和工程经验的限制,对于一些特殊地质条件或复杂工程,可能需要采用更高级的评估方法。

此外,定量评价方法的应用也需要一定的数学和计算机模拟基础,对于一些缺乏相关条件的工程,可能无法得到准确的评估结果。

五、分级标准的更新和维护随着科学技术的发展和工程实践的积累,工程岩体分级标准也需要不断地更新和维护。

标准的更新需要结合最新的理论和技术成果,对分级方法和指标进行修订和完善。

同时,也需要不断积累新的工程实践经验,对标准在实际应用中的效果进行评估和反馈,以便更好地服务于工程建设。

六、分级标准的实施建议为了更好地实施工程岩体分级标准,我们提出以下几点建议:1. 加强地质勘查工作:准确的地质勘查资料是进行工程岩体分级的基础。

因此,应加强地质勘查工作,获取更详细、更准确的地质资料,以提高分级结果的准确性。

2. 推广先进技术:随着科技的进步,一些新的技术和方法,如数值模拟、地球物理勘探等,可以为工程岩体分级提供更准确、更高效的支持。

关于工程岩体分级方法的综述摘要:综合分析我国现行的工程岩体分级特征,重点介绍岩体分级标准在根据岩石的强度、岩体的完整性、地下水条件、初应力状况等多方面因素下进行岩体分级,从而指导实地工程建设,并讨论与Q分类法和RMR分类法的关系,在发展中他们有趋于统一和向国际标准接轨的趋势。

关键字:工程岩体分级;国标;岩体基本质量1.1 岩体分级的重要性随着科学技术的不断进步和土地资源的日益减少,水利水电、铁道、交通、矿山、工业与民用建筑等各种类型、不同用途的岩体工程逐渐增多。

质量高、稳定性好的岩体,不需要或只需要很少的加固支护措施,就可以保证工程施工和使用的安全;质量差、稳定性不好的岩体,常常会给工程的施工和使用带来诸多的安全隐患,甚至会在工程的施工和使用过程中出现地质灾害,需要采取复杂加固措施来保证工程施工和使用的安全[8]。

因此,在工程建设中,准确而及时地进行工程岩体的稳定性判断,对于保证工程施工和使用的安全具有十分重要的意义。

1.2经过岩土工程界半个世纪的努力,目前岩体分级指标已形成了国标体系。

自上世纪50~60年代开始,工程岩体分级问题引起了国外岩土工程界的广泛关注。

国外学者提出了许多工程岩体分级方法,并在工程中得到了不同程度的应用。

自上世纪70年代以后,国内的岩土工程界也开始了工程岩体分级方法的研究,以谷德振、黄鼎成[6]等为代表,在学习和消化国外研究成果,总结工程经验的基础上,提出了一些工程岩体分级方法,制定了相应的工程岩体分级行业标准,为我国经济建设的快速和健康发展作出了很大的贡献。

自上世纪90年代以来,对国内外的研究成果及工程经验进行了系统的总结,形成了现在《工程岩体分级标准》它是由水利部、建设部、铁道部等部门组织有关单位共同起草制定的适用于各种岩体工程的统一分级方法。

属于国家最高层次的基础标准,适用于各行业、各种类型岩石工程的岩体分级,是制定各行各业岩体分级标准的基本依据。

1.3 岩体分级标准多属于综合分级,考虑岩石的强度、岩体的完整性、地下水条件、初应力状况等多方面因素。

岩体分级标准是一种多因素多指标、定性与定量相结合的分级方法,它分两步对工程岩体定级,即:先对岩体的基本质量划分级别,根据岩体固有并独立于工程类型的地质属性—岩石坚硬程度和岩体完整程度两个基本因素确定岩体基本质量的定性特征和定量指标,进而综合确定岩体质量级别,按照其稳定性分为5级,Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ>>Ⅳ>Ⅴ;再针对岩体的具体条件做出修正,根据各类工程特点,考虑影响工程岩体基本质量的其他重要因素,利用地下水条件、岩体主要软弱结构面产状和初应力状态对岩体基本质量的影响等修正系数,对岩体基本质量(BQ值)进行修正,再确定具体工程岩体级别。

1.4 《工程岩体分级标准》国家规范的制定过程中均已考虑到了同国际接轨[8]。

国外工程岩体分级较早,在进入20世纪70年代后,岩体的分类就已由定性向定量、由单因素(单指标)向多因素(或多指标)方向发展。

我国对岩体质量评价研究开展的比较晚,工程岩体分级国标标准在制定时,充分综合考虑国内与国外岩体分级发展成果,避免单因数的局限性及定性的不确定性,同国际接轨。

2综述《岩体分级标准》特征2.1《岩体分级标准》考虑因素国标分级采用分两步走的方法进行工程岩体分级,即:先对岩体的基本质量划分级别;再针对岩体的具体条件作出修正,确定工程岩体级别。

国标分级采用定性与定量相结合、经验判断与测试计算相结合的方法进行。

基本质量分级主要考虑岩石的坚硬程度和岩体的完整程度2个分级因素。

岩石的坚硬程度的定量指标用岩块的饱和单轴抗压强度Rc表征;其定性指标是在现场通过锤击岩石声音的清脆程度、击碎难易程度、锤击回弹情况以及吸水反映情况来确定。

岩体的完整程度的定量指标用岩体完整性系数Kv值,即岩体与岩块弹性波波速之比的平方来表征;定性指标是在现场通过调查结构面的组数、平均间距、张开度、充填物情况来确定。

各种工程岩体在初步定级时,可直接采用按基本质量确定的级别,详细定级时,应结合不同工程类型的特点,考虑各种影响因素进行修正。

因而需要考虑的修正因素还有:地下水、主要软弱结构面及其产状与地下酮室轴线的关系、初始应力状态的影响等等。

根据各方面的工程经验,分别列表对这些影响因素给出修正系数:k1,k2,k3,按照下列公式计算岩体基本质量指标的修正值,由此修正值就可以最终确定地下工程岩体的级别。

k1通过对地下水的渗漏状态,并进一步根据水压大小和单位出水量,结合所在BQ范围,查表计算。

主要软弱结构面及其产状与地下酮室轴线关系的影响因素k2根据现场实地勘察岩石结构面产状和与洞轴线夹角得出。

初始应力影响修正因k3素也要通过现场测定查表计算,因测试技术要求很高,花费较大,在无实测资料时应如何评估岩体初始应力状态,除少数重大工程项目外,只能靠分析、评估来确定。

如上图1分级因素。

图1 岩体分级考虑因素2.2《岩体分级标准》定级方法对岩体进行初步定级,岩体基本质量指标BQ值计算公式:BQ=90+3Rc+250Kv。

岩石单轴饱和抗压强度Rc,当无法取得实测值时,可根据实测的岩石点荷载强度指数I 0.75S(50) [1] , R C=22.82I 0.75S(50),R C=30~60MPa较硬, 15~30较软, 5~15软岩, <5 极软。

岩体完整程度的定量指标采用的是岩体完整性指数Kv的实测值,即K V=(V pm/ V pr)2 , 其中V pm ——岩体中纵波波速(km/s), V pr ——岩石中纵波波速(km/s) ;但有些工程中,没有条件取得实测值时,可采用岩体体积节理数Jv按表一确定。

岩石完整性系数K V=(V pm/ V pr)2 , V pm ——岩体波速(km/s), V pr ——岩石波速(km/s) 也可用采岩体体积节理数Jv确定,如下表一。

表一:K V分级状态与Jv的关系:由BQ=90+3Rc+250Kv,岩体初步分为Ⅰ(BQ >550)、Ⅱ(BQ=50~451)、Ⅲ0~351)、Ⅳ(BQ=350~251)、Ⅴ(BQ≤250)共五级。

当工程中遇到地下水、岩体稳定性受软弱结构面影响时,应该结合不同工程类型的特点,进行详细分级,考虑各种影响因素进行修正——K1:地下水影响修正系数,K2:主要软弱结构面产状影响修正系数, K3:初始应力状态影响修正系数等。

[BQ]=BQ一100(k1+k2+k3),凭此判断岩体所处分级,并在实际工程中对岩体进行处理。

其中K1、K2、K3分别按表二、表三、表四来确定。

[BQ]出现负值时,应按特殊情况处理。

表二:地下水影响修正系数(K1)表三:主要软弱结构面产状影响修正系数(K2)表四:初始应力状态影响修正系数(K3)3《岩体分级标准》与Q系统分类法和RMR系统分类法的关系3.1Q系统分类与RMR分类方法1974年挪威学者巴顿、利恩与伦德提出了Q系统分类方法[2],它主要考虑了岩体质量指标RQD、节理组数Jn、节理面粗糙度Jr、节理蚀变程度Ja、裂隙水影响因素Jw以及地应力影响因素名及尸等6项指标。

其计算公式为Q=(RQD/Jn)×(Jr/Ja)×(Jw/SRF)。

其中岩体质量指标RQD根据钻孔岩芯长度统计得出,其余5项指标都给出了相应的表格,可以查表得出。

在Q分类系统中,岩体质量指标Q值的范围为0.001~1000,据此将岩体分为9级。

地质力学RMR分类方法由比尼奥斯基于1973一1975年间提出[2]。

天入扭分类方法共有6个基本参数:岩块单轴抗压强度、岩体质量指标RQD、节理间距、节理面性状、地下水条件及节理产状。

6个基本参数都通过表格给出了相应的评分值,岩体的RMR评分值由这6个基本参数的评分值总和构成。

根据RMR评分值将岩体分为5级。

3.2三种方法比较Q系统分类方法除了岩体质量指标RQD外,其余5项指标都是根据现场调查的描述查表得出,它基本上是一个定性的分类方法,需要有经验的地质人员参加,主观随意性较大。

地质力学RMR分类方法有3个基本参数是定量的,另3个基本参数是定性的,是一个半定量、半定性方法,仍需要有经验的地质人员参加。

上述两种方法的优点是除岩块的单轴抗压强度外不需测试其他参数,方法比较简单。

国标《工程岩体分级标准》是一个定性与定量相结合、经验判断与测试计算相结合的方法。

定性分级只需进行现场调查,定量分级也只需进行单轴抗压强度、岩体与岩块弹性波波速的测试。

比较这3种方法,根据大量实测数据的统计分析,工程岩体质量指标BQ值与Q系统分类指标Q值呈指数关系,如下。

表四为国标级别、[BQ]、Q值的关系。

从表二中可以看出国标分级和Q系统分级的对应关系是比较好的。

国标I级相当于Q系统的2级上半级以上,为极好、特别好的岩体。

国标V级相当于Q系统的6级及6级以下为坏到特别坏的岩体。

其余别两者相差约半级。

表四国标与Q系统关系表工程岩体质量指标[BQ]值与地质力学分类RMR值呈线性关系[2],其关系式为[BQ]=0.089RMR+21.378,国标I级相当于RMR的Ⅱ级上到I级,国标V级相当于RMR的Ⅳ级到V级,其余各级别两者相差约半级。

国标分级与RMR分类同属5级分类法,但是RMR分类法考虑的范围比较广,覆盖的面比较大,然而特别好和特别坏的岩体再细分,对工程意义不大,故将特别好和特别坏的分别归结到I级和V级中。

Q系统分类法为9级分类法,分得更细,特别是比较差的岩体,所以国标分级V级包含了Q系统分类法的6一9级。

4岩体分级标准的实例分析某隧道洞口附近的围岩,实地勘察岩体较破碎,属较坚硬岩,岩石单轴饱和抗压强度为50 MPa,在现场做岩体波速试验V=4.0kmpm/s,在室内对岩块进行波速试验V=5.6km/s,地下水影响修正系数pr为0.2,主要软弱结构面产状影响修正系数为0.3,初始应力状态影响修正系数为0.5。

根据《工程岩体分级标准》对该工程岩体质量进行详细定级:K v=(V/pr V)2=(4.0/5.6)2=0.510pmBQ=90+3R c+250K v =90+3×50+250×0.510=368初步定级为Ⅲ级。

而[BQ]=BQ-100(K1+K2+K3)=90+3×50+250×0.5-100×(0.2+0.3+0.5)=368-100=268详细定级为Ⅳ级。

根据定级结果,由于该隧道属于较坚硬岩,岩体较为破碎,考虑该隧道重要性,因而该隧道洞口附近围岩按四级标准对应的防护加固方案进行防护,确保隧道稳固,提高安全系数。

5 结语本文在查阅大量相关岩体分级文献基础上,对岩体分级中的一些问题进行了归纳和总结,力求系统、详尽和全面。

鉴于笔者水平和掌握的资料有限,有些叙述可能不够全面和妥当,有些观点也有待进一步完善。