_固液界面

- 格式:ppt

- 大小:836.00 KB

- 文档页数:46

固液界面自由能

固液界面自由能是指固体和液体之间的界面自由能,也称为表面能、表面自由能或表面能量。

它是固体和液体之间的能量差,它可以用来描述固体和液体表面之间的能量交互。

它是一种物理量,它代表了固体和液体之间的界面能量。

固液界面自由能可以描述不同物质之间的相互作用,它可以反映出固体和液体之间的接触面积和界面能量。

它可以用来识别出不同物质之间的动力学相互作用,以及描述其自然表面的性质。

固液界面自由能是一种动能,它可以用来描述受温度和压力影响的固体和液体界面的形态变化,从而产生更多的理论研究和应用。

固液界面自由能的应用非常广泛,它可以用来研究固体和液体之间的能量交换,以及它们之间的相互作用。

它也可以用来研究固体表面的表面张力和润湿性,以及固体表面的胶结作用。

它还可以用来研究固体表面的抗腐蚀性和耐温性,以及不同固体表面的结构和性质。

固液界面自由能还可以用来研究不同液体之间的润湿性和胶结作用,以及液体拓扑结构的形成。

固液界面自由能是一种物理量,它可以用来描述固体和液体之间的能量交换和相互作用。

它可以用来研究液体的润湿性、胶结作用以及固体表面的表面张力和抗腐蚀性,以及不同固体表面的结构和性质。

它也可以用来研究不同液体之间的润湿性和胶结作用,以及液体拓扑结构的形成。

因此,固液界面自由

能可以作为一种重要的物理和化学工具,用于研究和识别固体和液体之间的能量交换和相互作用,以及液体的润湿性、胶结作用以及固体表面的表面张力和抗腐蚀性。

电催化固液界面机制

电催化是指利用电化学反应在电极表面催化物质的转化过程。

在电催化中,固液界面起着至关重要的作用,因为电化学反应通常在电极表面进行,并通过固液界面上的电荷转移、质量传递和物质吸附等过程来实现。

在固液界面上的电催化过程中,主要涉及以下几个机制:

1.电荷转移机制:电极上的电化学反应通常涉及电子和离子的

转移。

在固液界面上,电极表面和电解质溶液之间存在电荷转移的过程。

这涉及到电子的传输(在电极之间)和离子的传输(通过电解质溶液)。

2.质量传递机制:固液界面上的电化学反应过程通常伴随着物

质的扩散或传输。

这包括离子在电解质溶液中的扩散、物质在电解质溶液和电极表面之间的传输。

质量传递机制对电催化反应速率和效率有重要影响。

3.物质吸附机制:在固液界面上,电极表面可吸附反应物质或

中间体,这是电化学反应发生的关键步骤之一。

吸附物质可以在电极表面上发生进一步的转化或反应。

吸附机制往往与电化学反应的动力学和选择性密切相关。

总之,电催化在固液界面上发生,其机制包括电荷转移、质量传递和物质吸附。

这些机制共同作用,影响电催化反应的速率、效率和选择性。

深入理解固液界面机制对于优化电催化材料和设计高效催化剂具有重要意义。

固液界面化学反应机理固液界面化学反应是指在固液界面上进行的化学反应。

它具有重要的应用价值,如在能源转换、环境控制、材料制备、生命科学等领域。

固液界面化学反应的机理包括吸附、表面化学、界面扩散、反应动力学等多个方面。

一、吸附过程在固液界面化学反应中,吸附过程是首先发生的。

吸附是指分子或离子与一种固体表面相互作用以形成一个化学吸附层的过程。

吸附现象对于固液界面化学反应机理的研究至关重要。

吸附过程可以通过浸润实验和吸附等温线来研究。

具体而言,浸润实验是通过将液体缓慢滴入固体表面,观察其润湿情况来确定吸附现象。

而吸附等温线则是通过测量在一定温度下吸附剂与固体表面吸附的平衡浓度,获得吸附等温线。

二、表面化学表面化学是指化学在分界面或界面区域中发生的各种化学反应。

此处的“化学反应”包括化学键的形成与断裂、化学吸附等等。

这些反应很大程度上影响了固液界面的性质。

表面化学方法可以通过表面活性剂和表面电荷密度的研究来表征,也可以通过X射线光电子能谱等技术来研究。

三、界面扩散界面扩散是指在固液界面上,溶液中的物质从液相向固相的扩散过程。

固液界面中存在着液相分子和固相分子间的接触,因而使得溶液中的物质向固相扩散。

界面扩散过程对于固液界面化学反应过程的影响非常明显,因此,在固液界面化学反应论文中几乎都会涉及界面扩散。

四、反应动力学反应动力学是指化学反应过程中,反应物消耗或生成的速度以及化学反应机制的研究。

在固液界面化学反应中,反应动力学是研究液-固反应过程速率的一个方面。

它的研究旨在了解物质扩散和反应速率的规律,提高反应速率和反应效率并探究化学反应的机理。

总之,固液界面化学反应机理的研究对于理解固液界面交互作用、提高反应速率和效率以及探究化学反应机理方面具有重要的实用价值。

在固液界面化学反应的研究中,需要系统的考虑吸附、表面化学、界面扩散和反应动力学等多个方面。

电催化固液界面机制

电催化是一种利用电流驱动化学反应的方法,在催化剂的作用下,通过电能转化为化学能。

固液界面机制是电催化反应中的重要环节,它直接影响着反应速率和选择性。

固液界面机制主要包括两个方面:电荷转移和质量传递。

电荷转移是指电子从电极传递到催化剂表面的过程。

当电子传递到催化剂表面后,它们可以与催化剂中的化学物质发生反应,从而促进反应的进行。

质量传递则是指化学物质在电极表面与电解液之间的扩散过程。

在电催化反应中,反应物和产物需要在电极表面与电解液中进行传递,才能完成反应。

在电荷转移过程中,催化剂表面的电子转移是实现有效电催化反应的关键。

许多催化剂都有丰富的电子传导能力和活性位点,可以促进电子的转移。

此外,催化剂的电化学活性也直接影响着电荷转移速率。

催化剂的活性位点越多,电子转移越容易发生,从而提高反应速率。

因此,合理设计和制备催化剂是实现有效电催化的重要途径。

质量传递过程中,化学物质在电解液中的扩散速率也起着重要作用。

传质速率取决于溶液中化学物质的浓度梯度和扩散系数。

为了提高电催化反应的效率,可以通过调控电解液中的浓度和使用具有高扩散系数的溶剂来提高质量传递速率。

综上所述,了解电催化反应的固液界面机制对于优化电催化反应的条件具有重要指导意义。

在实际应用中,我们可以通过优化催化剂

的结构和性质,合理选择电解液和操作条件,以提高电催化反应的效率和选择性。

电催化技术的发展将为产业界提供更加清洁、高效的能源转化和化学制品合成的路径,为可持续发展作出重要贡献。

地震波固液界面的边界条件一、引言地震是地球内部能量释放的结果,会产生地震波传播到地球表面。

地震波在传播过程中会遇到不同介质的界面,如固液界面。

固液界面是指地震波从固体传播到液体或从液体传播到固体的界面。

在地震波传播过程中,固液界面的边界条件起着重要作用,影响着地震波的传播特性。

本文将对地震波固液界面的边界条件进行探讨。

二、固液界面的特点固液界面是由固体和液体组成的界面,具有一定的特点。

首先,固液界面具有反射和折射的能力,当地震波从固体传播到液体或从液体传播到固体时,会发生反射和折射现象。

其次,固液界面还存在能量传递的过程,地震波在固液界面上的传播会导致能量的转移。

此外,固液界面的边界条件对地震波的传播速度和传播方向也有一定影响。

三、固液界面的边界条件1. 位移连续性条件固液界面上的位移连续性条件是指固体和液体两侧位移的大小和方向相等。

当地震波从固体传播到液体时,固液界面上的位移连续性条件可以用来描述固体和液体之间的相互作用。

该条件可以表达为:\[u_{1}+u_{2}=0\]其中,\(u_{1}\)为固体侧的位移,\(u_{2}\)为液体侧的位移。

2. 应力连续性条件固液界面上的应力连续性条件是指固体和液体两侧的应力大小和方向相等。

当地震波从固体传播到液体时,固液界面上的应力连续性条件可以用来描述固体和液体之间的相互作用。

该条件可以表达为:\[\sigma_{1}+\sigma_{2}=0\]其中,\(\sigma_{1}\)为固体侧的应力,\(\sigma_{2}\)为液体侧的应力。

3. 质量连续性条件固液界面上的质量连续性条件是指固体和液体两侧的质量流量大小相等。

当地震波从固体传播到液体时,固液界面上的质量连续性条件可以用来描述固体和液体之间质量的交换。

该条件可以表达为:\[\rho_{1}v_{1}=\rho_{2}v_{2}\]其中,\(\rho_{1}\)为固体侧的密度,\(\rho_{2}\)为液体侧的密度,\(v_{1}\)为固体侧的速度,\(v_{2}\)为液体侧的速度。

第五章固液界面-课件5.1润湿作用(4学时)5.1.1润湿过程5.1.2接触角与润湿方程5.1.3接触角的测量5.1.4影响接触角的因素5.1.5表面活性剂对润湿的影响5.2固液界面的吸附作用(4学时)5.2.1固液界面吸附的特点5.2.2自浓溶液中的吸附5.2.3自稀溶液中的吸附5.2.4自电解质溶液中的吸附5.3大分子的吸附(1学时)5.3.1吸附等温式5.3.2生物大分子和聚合物的吸附5.4表面活性剂在固液界面上的吸附(1学时)5.1润湿作用5.1.1液体在固体表面的润湿作用润湿(wetting)是指在固体表面上一种液体取代另一种与之不相混溶的流体的过程。

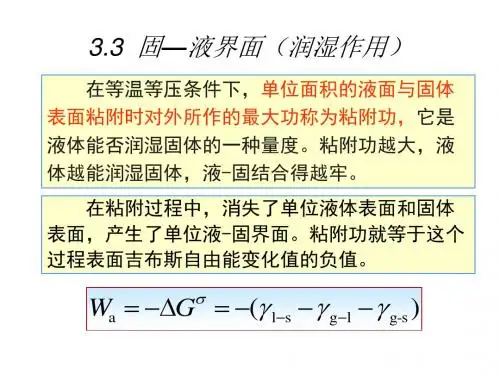

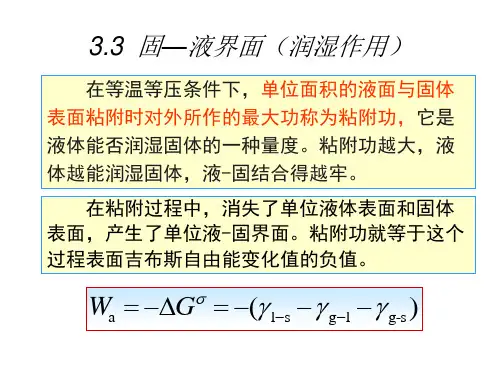

润湿过程可分为三类:沾湿(adheion)浸湿(immerion)铺展(preading)(1)沾湿:液体与固体由不接触到接触,变液气界面和固气界面为固液界面的过程Wa=γlg+γg-γlWa:粘附功>0自发(2)浸湿:固体浸入液体的过程。

(洗衣时泡衣服)固气界面为固液界面替代。

-G=γg-γl=WtWt:浸润功>0自发(3)铺展:以固液界面取代固气界面同时,液体表面扩展的过程。

铺展系数S=γg-(γlg+γl)≥0时自发小结:(1)无论哪一种润湿都是界面现象,其过程实质都是界面性质及界面能量的变化(2)对比三者发生的条件沾湿:Wa=γlg+γg-γl≥0浸湿:γg-γl≥0铺展:S=γg-(γlg+γl)≥0(3)固气和固液界面能对体系的三种润湿作用的贡献是一致的。

5.1.2接触角与润湿方程将液体滴于固体表面上,液体或铺展或覆盖于表面,或形成一液滴停于其上,此时在三相交界处,自固液界面经液体内部到气液界面的夹角就叫做接触角。

Yang方程:γg-γl=γlgcoθWa=γlg(coθ+1)≥0θ≤180沾湿A=Wt=γlgcoθ≥0θ≤90浸湿S=γlg(coθ-1)=0θ=0铺展习惯上将θ=90°定义润湿与否标准5.1.3接触角的测量(一)角度测量法(量角法)(1)切线法(2)斜板法γSLγLGθγSG(3)光点反射法(二)长度测量法(1)小滴法(2)大滴法(液饼法)(3)垂片法皆是通过与相关长度测量计算得到。

研究物质在固液界面上的吸附和分离行为固液界面是指固体与液体相接触的区域,其中存在着物质的吸附和分离行为。

这种行为不仅在日常生活中广泛存在,还在工业制备、环境保护等领域有着重要的应用价值。

因此,研究物质在固液界面上的吸附和分离行为一直是材料科学、化学、环境科学等领域的热门研究课题。

一、固液界面上的吸附行为固体表面通常具有极性和非极性两种区域,其上各自存在着不同的化学键和电子云密度。

当固体表面与液体接触时,两者之间形成的界面区域存在着一定的静电势差,导致物质分子向固液界面聚集并与之发生相互作用。

这种相互作用可以表现为化学键或物理力,导致物质分子在固液界面上发生吸附。

物质在固液界面上的吸附行为是受多种因素影响的。

例如,物质与固体表面的亲和力、表面的粗糙度和形貌、液体的化学性质和溶剂极性等。

因此,在研究固液界面上的吸附行为时,需要考虑物质的性质、表面的形貌、溶液的性质等多个因素。

二、固液界面上的分离行为固液界面上的分离行为是指将吸附在固液界面上的物质分离出来的过程。

这种分离行为在化学合成、制药生产、废水处理等领域中有着广泛的应用。

分离固液界面上的物质通常需要借助化学反应、分子筛分离等技术手段。

其中,分子筛分离技术具有广泛的应用前景。

分子筛是一种能够选择性地吸附和分离特定分子的结构完整的晶体材料。

基于分子筛的分离技术已经被应用于油田采油、气体分离、废水处理等领域。

三、固液界面上的材料设计研究固液界面上的吸附和分离行为可以为新型材料的设计提供一定的理论基础。

例如,通过研究固液界面上物质的表面亲和力和粗糙度,可以设计出更高效的固液分离材料。

通过研究不同溶剂对物质吸附行为的影响,可以为制备更稳定的吸附材料提供指导。

在新型材料的设计中,一个重要的研究方向是固液界面上的微纳米尺度控制。

这种控制可以通过压印、溶胶凝胶、原子层沉积等方法实现。

通过这种方式,在固液界面上制备出具有特定表面能、有效吸附和分离性能的材料,进一步扩大了相关领域的应用范围。

金属凝固时固液界面为粗糙界面的原因金属在凝固时,固液界面总是呈现出一种“粗糙”的状态。

你要是看看金属从液态变成固态的过程,简直像是大自然给我们上演的一场小小魔术——但是,魔术背后有它的原因。

我们都知道,金属在液态时分子之间距离比较远,像是人群散得比较开,大家悠闲地站着没什么太大的联系。

而当温度降低,金属开始凝固时,分子就像是打了鸡血一样,开始快速聚集,朝着有序的结构靠近了。

乍一看,这不是挺顺利的吗?可为什么最终的固液界面却是那么粗糙,甚至可以说有点像“刮伤”的感觉呢?来,咱们慢慢聊。

凝固本身就是一个复杂的过程。

就像我们做蛋糕,液体的面糊要在热源作用下慢慢凝固成固体,过程中总会有一些不均匀的地方,这和温度有关。

金属也是一样,当它从高温的液态降到低温时,温度逐渐降低的区域会出现不同的冷却速度。

不同的地方速度不一样,分子也就无法在每个地方都“优雅”地排列好。

所以一开始,分子在冷却的过程中可能是有点“急躁”的,没办法像织布一样整齐地排好。

就像有人站队,结果不小心挤作一团,队伍就乱了。

所以,固液界面自然就显得有些“粗糙”了。

金属凝固的过程往往伴随着晶体的生长。

你想啊,晶体就像是从金属液体中“蹦”出来的一块块“小石头”,它们慢慢聚集在一起,形成固态。

可是晶体的生长并不是像我们想象的那样,一颗一颗整齐地堆叠在一起。

你可以想象一群小朋友在踢足球,他们不可能每个人都按照相同的速度和方向跑动,对吧?这就导致了晶体在生长时,它们之间有时会发生碰撞,有时会受到周围物质的干扰,形成“坑坑洼洼”的表面。

这些“坑洼”就是我们看到的粗糙界面。

要知道金属不是单一的元素,它通常是合金。

合金中的不同元素,像是铝、铜、镍这些小伙伴,它们的熔点和溶解度各自不太一样。

所以当金属液体冷却时,不同的元素往往在不同的地方凝固,互相“夹杂”在一起。

这种夹杂导致的界面不可能像一块整齐的玻璃,而是有点“坑坑洼洼”的。

所以你可以想象,合金中的这种成分差异,给固液界面增加了更多的“障碍物”,让界面变得更加粗糙。