集成电路制造工艺第4章 集成电路制造中的污染控制

- 格式:pptx

- 大小:856.47 KB

- 文档页数:15

集成电路制造过程中的质量控制技术研究随着科技的不断发展,集成电路在生活、工作中得到了广泛应用。

而集成电路制造过程中的质量控制技术的研究和应用也日益重要。

本文将介绍集成电路制造过程中的质量控制技术研究。

一、集成电路制造过程中的质量控制集成电路是一种微小电子器件,它的制造与精密加工技术有关。

集成电路的质量问题已经成为制造业的一大难题。

因此,制造业需要在生产中实施严格的质量控制,以保证产品的可靠性和稳定性。

在集成电路制造过程中,质量控制技术的应用可以从以下几个方面提升产品的质量和稳定性。

1. 制程控制制程控制是集成电路制造过程中的关键环节,它对产品的质量和成本都有极大的影响。

在制程控制中,要从原材料的选择、面积设计、掩膜、光刻、清洗、切割、焊接、测试等方面考虑,将每一个环节的控制做好。

2. 清洁度控制集成电路制造过程中的尘埃、油污等都会影响产品的质量和档次。

因此,制造工厂都要进行严格的清洁度控制。

在空气净化、工作服、定期检查等方面实施清洁度控制,以保证生产环境的洁净度。

3. 检测控制在每一个环节,都需要进行严格的检测控制,以保证产品的质量和稳定性。

在集成电路制造过程中,需要进行电性测试、焊接质量测试、成品测试、可靠性测试等多种测试,以保障产品质量。

4. 质量管理措施质量控制还需要建立一套完善的质量管理体系,对质量进行管理。

在质量管理措施中,需要实施工艺管理、生产线管理、质量证明管理、培训管理等措施。

二、集成电路制造过程中的质量控制技术研究随着技术的发展,集成电路制造过程中的质量控制技术也在不断创新和改进。

下面将详细介绍几种常见的集成电路制造过程中的质量控制技术。

1. 碳化硅陶瓷基板技术碳化硅陶瓷基板技术是一种新型的集成电路制造技术,在利用碳化硅材料制造基板的同时,可通过对基板上电极的控制使得制造的集成电路产品具有卓越的电性能力及生产偏差较小。

该技术能够实现大规模、高质量的生产,同时具有较高的集成度,具有良好的发展前景。

集成电路制造工艺第1章绪论1.1 课题背景在过去的的几十年里,一个以计算机、互联网、无线通信和全球定位系统为组成部分的信息社会逐渐形成。

这个信息社会的核心部分是由众多内建于系统中的细小集成电路(IC)芯片支持和构成的。

集成电路广泛应用于生活中的各个领域—诸如消费类产品、家庭用品、汽车、信息技术、电信、媒体、军事和空间应用。

结合纳米技术,持续不断的研究和开发即将使得集成电路更小和更强有力。

在可见的未来,计算机的尺寸将缩小到指甲盖大小,达到集成电路在尺寸、速度、价格及功耗方面实际可能的极限。

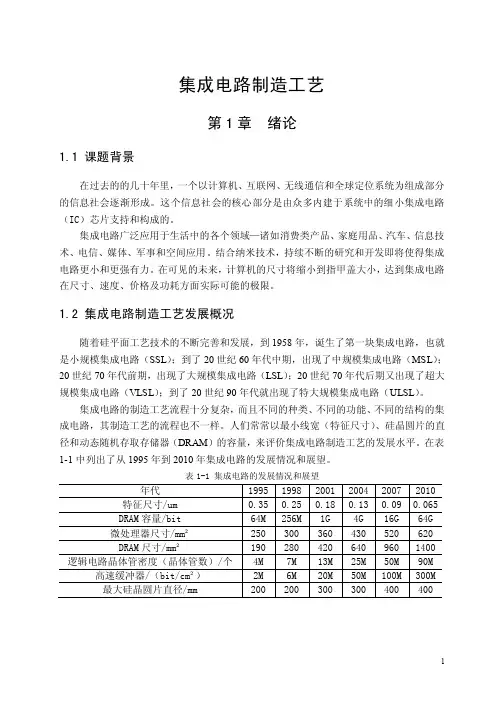

1.2 集成电路制造工艺发展概况随着硅平面工艺技术的不断完善和发展,到1958年,诞生了第一块集成电路,也就是小规模集成电路(SSL);到了20世纪60年代中期,出现了中规模集成电路(MSL);20世纪70年代前期,出现了大规模集成电路(LSL);20世纪70年代后期又出现了超大规模集成电路(VLSL);到了20世纪90年代就出现了特大规模集成电路(ULSL)。

集成电路的制造工艺流程十分复杂,而且不同的种类、不同的功能、不同的结构的集成电路,其制造工艺的流程也不一样。

人们常常以最小线宽(特征尺寸)、硅晶圆片的直径和动态随机存取存储器(DRAM)的容量,来评价集成电路制造工艺的发展水平。

在表1-1中列出了从1995年到2010年集成电路的发展情况和展望。

表1-1 集成电路的发展情况和展望年代1995 1998 2001 2004 2007 2010 特征尺寸/um 0.35 0.25 0.18 0.13 0.09 0.065DRAM容量/bit 64M 256M 1G 4G 16G 64G微处理器尺寸/mm²250 300 360 430 520 620DRAM尺寸/mm²190 280 420 640 960 1400 逻辑电路晶体管密度(晶体管数)/个4M 7M 13M 25M 50M 90M 高速缓冲器/(bit/cm²)2M 6M 20M 50M 100M 300M最大硅晶圆片直径/mm 200 200 300 300 400 400第2章半导体集成电路制造工艺流程2.1 概括本章以大量精美的图片、图表及具体详实的数据详细描述了集成电路制造的全过程。

集成电路制造工艺介绍集成电路制造工艺是指将电子元器件、线路和互连形成集成电路产品的过程。

随着技术的进步,集成电路制造工艺已经成为现代电子行业的关键环节之一。

本文将介绍集成电路制造工艺的基本概念、流程和主要制造工艺技术。

基本概念集成电路集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是将大量的电子元器件(如晶体管、电容器等)、电路和互连线路集成在一个单一的芯片上的电子器件。

这种集成能够大幅度提高电路的可靠性和性能。

集成电路广泛应用于计算机、通信、嵌入式系统等领域。

制造工艺集成电路制造工艺是指在半导体材料上通过一系列的生产步骤,将电子元器件、线路和互连形成集成电路产品的过程。

制造工艺的核心目标是将集成电路的功能元件和互连线路精确地制造到芯片上,并与其他元器件进行可靠的连接。

制造工艺流程集成电路制造工艺通常包括以下几个主要步骤:1. 半导体材料准备半导体材料是制造集成电路的基础材料,常见的半导体材料包括硅、砷化镓等。

在制造工艺开始之前,需要对半导体材料进行准备和处理,包括去除杂质、增加纯度等。

2. 晶圆制备晶圆是制造芯片的基板,通常由半导体材料制成。

晶圆一般具有圆形形状,平整度非常高。

晶圆制备过程包括材料切割、研磨、抛光等步骤,以获得适合制造芯片的晶圆。

3. 光刻光刻是制造工艺中非常关键的一个步骤,主要用于在晶圆上形成图案。

光刻过程中使用光刻胶和掩模,通过光照、显影等步骤,将芯片的图案形成在光刻胶层上。

4. 刻蚀刻蚀是将光刻胶层和晶圆上不需要的部分删除的过程。

刻蚀过程中使用化学物质或物理方法,将芯片上的材料去除,只留下光刻胶层下的图案。

5. 沉积沉积是向晶圆上添加新的材料的过程。

沉积常用于填充刻蚀后的结构空隙,形成连接线或其他元器件。

6. 金属化金属化是为了增加电路的导电性,将金属材料沉积在晶圆上,形成连线和连接电路。

7. 封装测试封装是将制造好的芯片通过封装工艺封装成完整的芯片产品的过程。

第四章IC制造中的沾污控制一个硅片表面具有多个芯片,每个芯片有差不多数以百万计的器件和互连线路,它们对沾污都非常敏感。

为使芯片上的器件功能正常,避免硅片制造中的沾污是绝对必要的。

为了控制制造过程中不能接受的沾污,半导体产业开发了净化间。

净化间本质上是一个净化过的空间,它以超净空气把芯片制造与外界的沾污环境隔离开来,包括化学品、人员和常规的工作环境。

4.1沾污的类型沾污是指半导体制造过程中引入半导体硅片的任何危害芯片成品率及电学性能的不希望有的物质。

沾污经常导致有缺陷的芯片,致命缺陷是导致硅片上的芯片无法通过电学测试的原因。

据估计80%的芯片电学失效是由沾污带来的缺陷引起的。

净化间沾污分为五类:颗粒、金属杂质、有机物沾污、自然氧化层、静电释放。

一.颗粒颗粒是能粘附在硅片表面的小物体。

在半导体制造过程中,颗粒能引起电路开路或短路。

它们能在相邻导体间引起短路。

颗粒还可以是后续各节讨论的其他类型沾污的来源。

半导体制造中,可以接受的颗粒尺寸的粗略法则是它必须小于最小器件特征尺寸的一半。

大于这个尺寸的颗粒会引起致命的缺陷。

例如0.18微米的特征尺寸不能接触0.09微米以上尺寸的颗粒。

为了有个感性认识,人类头发的直径约为90微米,0.09微米的尺寸则比人类头发尺寸小1000倍之多。

硅片表面的颗粒密度代表了特定面积内的颗粒数。

更高的颗粒密度产生致命缺陷的机会也更大。

颗粒检测已经广泛采用激光束扫描硅片表面和检测颗粒散射的光强及位置来进行。

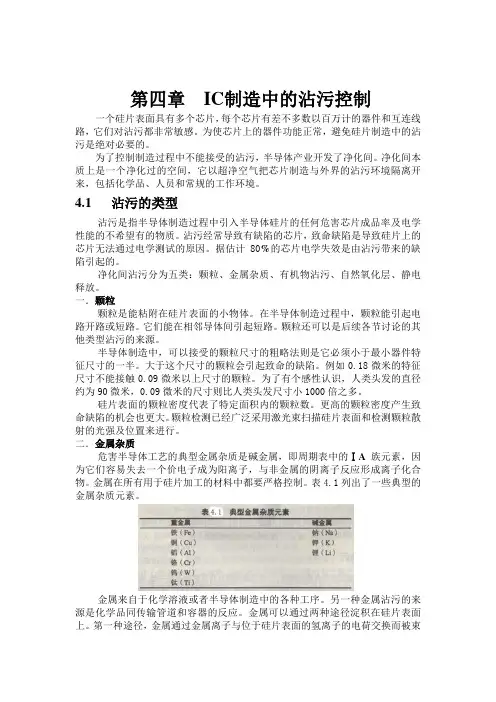

二.金属杂质危害半导体工艺的典型金属杂质是碱金属,即周期表中的ⅠA族元素,因为它们容易失去一个价电子成为阳离子,与非金属的阴离子反应形成离子化合物。

金属在所有用于硅片加工的材料中都要严格控制。

表4.1列出了一些典型的金属杂质元素。

金属来自于化学溶液或者半导体制造中的各种工序。

另一种金属沾污的来源是化学品同传输管道和容器的反应。

金属可以通过两种途径淀积在硅片表面上。

第一种途径,金属通过金属离子与位于硅片表面的氢离子的电荷交换而被束缚在硅表面。

集成电路生产过程中的质量控制技术研究在现代化的社会中,电子行业作为重要的发展方向之一,其涉及到的领域之广、技术之深,显得尤为重要。

集成电路作为电子行业中不可或缺的组成部分,其生产过程的质量控制技术一直是业界的热点。

随着行业的不断发展和技术的不断提升,集成电路生产的质量控制技术也在不断地改进和完善。

一、集成电路的生产过程集成电路,即IC,是一个高度集成的电路,封装在一个芯片上。

它是现代电子产品的重要组成部分,被广泛应用于计算机、通信、消费电子、医疗、安防等领域。

IC的生产过程是非常复杂的,它由许多环节组成,包括晶圆加工、微影制程、蚀刻、清洗、沉积、测试、封装等。

下面就对这些环节逐一介绍。

(一)晶圆加工晶圆加工是整个IC生产流程的第一步,其主要作用是将晶体材料加工成可以用于制造IC的晶片。

晶圆的厚度约为0.7mm,通常由硅、石英等材料制成。

晶圆上包含有大量的晶体管等器件,制造出来的器件尺寸非常小,理论上可以达到纳米级别。

晶圆加工需要采用一系列的工艺和设备,包括掩模制备、曝光、蚀刻等。

(二)微影制程微影制程是对晶圆进行处理的过程。

在这个过程中,需要利用掩模将光线投射到晶圆表面,再通过曝光和蚀刻等工艺处理,使晶圆表面的图形得以定向变化,最终形成所需要的器件结构。

微影制程是整个生产流程中非常关键的一环,可以对器件的性能和尺寸进行控制。

(三)蚀刻蚀刻是微影制程的关键环节之一,它的目的是将晶圆表面暴露出需要加工的部分。

蚀刻可以将选择性地去除晶片表面的某些区域,以形成指定的图案结构,这对设备结构和性能至关重要。

(四)清洗清洗是生产过程中非常重要的一环,其目的是除去加工过程中产生的污物,以保证晶圆表面的光滑度和纯净度。

清洗过程需要确保温度、PH值、浓度等多项指标符合要求,以避免对器件性能产生影响。

(五)沉积沉积是IC生产流程中的一个重要部分,其目的是在晶圆表面沉积一层薄膜,以制造出所需要的器件结构。

通常采用的沉积方法有CVD、PVD等,具体方法以及条件要求都非常严格。

集成电路制造中的质量控制与改进研究在现代科技发展的浪潮下,集成电路(Integrated Circuit,IC)作为电子信息技术的基础和核心,应用广泛而重要。

如何提高集成电路制造过程中的质量控制能力,不仅关乎到产品质量和市场竞争力,也直接影响着整个电子信息产业的发展。

因此,对集成电路制造中的质量控制与改进进行研究,具有重要的理论和实践意义。

一、质量控制的重要性质量控制是指在产品制造过程中,统筹安排、实施和控制各种质量活动,以确保产品和过程的符合质量要求。

在集成电路制造中,质量控制是确保产品质量和制造效率的重要手段。

具体来说,质量控制的重要性体现在以下几个方面。

首先,集成电路制造是一个高精度、高复杂度的技术过程,需要严格控制各项参数。

发现并纠正制程偏差、缺陷和异常情况,才能保证集成电路的质量稳定。

其次,集成电路在使用过程中,需要具备高可靠性和稳定性。

通过质量控制,及时发现并排除各种可能导致电路故障的隐患和缺陷,是确保产品品质和可靠性的基础。

第三,质量控制可以提高制造效率和降低成本。

通过制程改进和缺陷控制,减少不合格品率,降低重复加工和废品产生,提高了生产线的效率和产品利用率,从而降低了制造成本。

二、质量控制手段在集成电路制造中,为了实现有效的质量控制,需运用科学的手段和方法。

以下是几个常用的质量控制手段:1. 过程监控与统计过程控制(SPC):通过实时监测和统计制造过程中的关键参数,及时发现异常情况。

通过建立控制图,对制程的稳定性进行评估,及时采取措施进行调整和改进。

2. 产品检测:通过对集成电路产品进行全面、系统的检测,判断其质量是否符合标准要求。

包括物理测量和电性测量等检测手段,以确保产品的准确性和一致性。

3. 缺陷分析和改进:对制程缺陷和不合格品进行分析,找出产生原因并制定改进方案。

通过改进工艺流程和技术参数等手段,降低制程缺陷的发生率。

4. 设备维护和管理:保持制造设备的正常运行和稳定性,是质量控制的基础。

集成电路生产的环保技术随着生产技术不断发展,电子行业成为了一个具有巨大潜力的快速增长的行业。

集成电路作为电子行业的核心技术,其性能和功效对电子产品的生产和发展起着至关重要的作用。

然而,随着集成电路的广泛应用和生产量的不断增加,对环境的影响也日益显著,如何在满足电子产品生产的基础上保护环境,成为了电子行业亟需解决的问题。

集成电路生产的环保技术应运而生,为电子行业的可持续发展提供了可靠的技术支持。

一、大气污染防控技术集成电路生产中最主要的废气是涂装废气,其主要成分是挥发性有机物和二氧化碳。

高效的治理措施不仅可以降低企业的生产成本,还有利于企业的可持续发展。

其中,地下间歇式活性炭吸附和蓄热催化氧化技术是最常用的处理方法。

1、地下间歇式活性炭吸附活性炭吸附是利用具有高孔隙率和比表面积的活性炭吸附挥发性有机物,达到净化废气的目的。

地下间歇式活性炭吸附技术是将活性炭储存在地下的处理系统中,与废气管道相连,利用自然气流驱动废气流经活性炭吸附层。

被吸附的废气释放到另一侧的环境中,达到了净化的效果。

2、蓄热催化氧化技术蓄热催化氧化技术将催化氧化和燃烧两种方法相结合,通过催化剂催化废气中的挥发性有机物和污染物,使其分解成水和二氧化碳。

而通过燃油火焰加热催化剂,再将废气中的其他有害物质分解并消除,最终达到净化废气的效果。

二、水污染防控技术集成电路生产中废水处理也是一项重要的任务,生产过程中涉及的电化学镀液、化学清洗水、机械加工冷却水等使用的水都必须进行处理。

而废水中含有的重金属、硝酸盐等有害物质对水体的污染会影响当地的水生态环境。

因此,废水处理成为了电子行业中极端关键的问题。

1、生物过滤技术生物过滤技术是将精选的细菌制备成生物膜涂于内壁的生物过滤装置中,通过滤过的方式处理废水。

细菌可以降低废水中有害物质的含量,使废水中的污染物得到完全降解,从而保护环境和地下水的安全。

2、反渗透技术反渗透技术是通过高压水泵将废水通过微小孔径的反渗透膜,废水中的矿物质、重金属、有害微生物等都被过滤出去,得到的是一种无色、无味、无菌、无盐的水。