第四章实验动物选择和利用

- 格式:ppt

- 大小:249.50 KB

- 文档页数:57

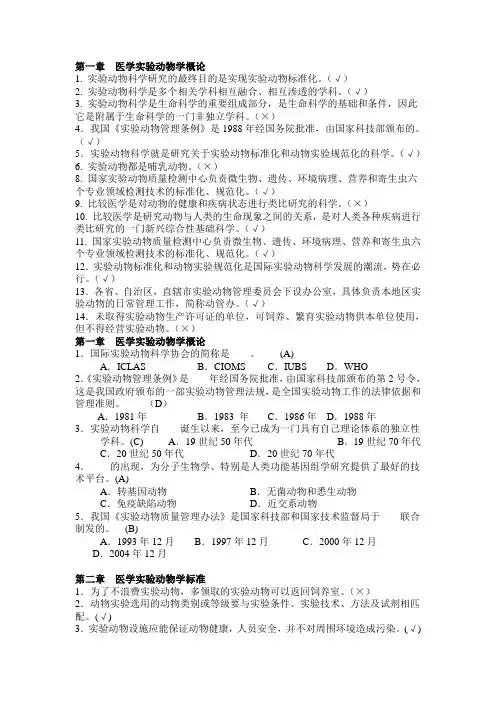

第一章医学实验动物学概论1. 实验动物科学研究的最终目的是实现实验动物标准化。

(√)2. 实验动物科学是多个相关学科相互融合、相互渗透的学科。

(√)3. 实验动物科学是生命科学的重要组成部分,是生命科学的基础和条件,因此它是附属于生命科学的一门非独立学科。

(×)4.我国《实验动物管理条例》是1988年经国务院批准,由国家科技部颁布的。

(√)5.实验动物科学就是研究关于实验动物标准化和动物实验规范化的科学。

(√)6. 实验动物都是哺乳动物。

(×)8. 国家实验动物质量检测中心负责微生物、遗传、环境病理、营养和寄生虫六个专业领域检测技术的标准化、规范化。

(√)9. 比较医学是对动物的健康和疾病状态进行类比研究的科学。

(×)10. 比较医学是研究动物与人类的生命现象之间的关系,是对人类各种疾病进行类比研究的一门新兴综合性基础科学。

(√)11. 国家实验动物质量检测中心负责微生物、遗传、环境病理、营养和寄生虫六个专业领域检测技术的标准化、规范化。

(√)12.实验动物标准化和动物实验规范化是国际实验动物科学发展的潮流,势在必行。

(√)13.各省、自治区,直辖市实验动物管理委员会下设办公室,具体负责本地区实验动物的日常管理工作,简称动管办。

(√)14.未取得实验动物生产许可证的单位,可饲养、繁育实验动物供本单位使用,但不得经营实验动物。

(×)第一章医学实验动物学概论1.国际实验动物科学协会的简称是____。

(A)A.ICLAS B.CIOMS C.IUBS D.WHO2.《实验动物管理条例》是____年经国务院批准,由国家科技部颁布的第2号令,这是我国政府颁布的一部实验动物管理法规,是全国实验动物工作的法律依据和管理准则。

(D)A.1981年B.1983 年C.1986年D.1988年3.实验动物科学自____诞生以来,至今已成为一门具有自己理论体系的独立性学科。

(C) A.19世纪50年代B.19世纪70年代C.20世纪50年代D.20世纪70年代4.____的出现,为分子生物学、特别是人类功能基因组学研究提供了最好的技术平台。

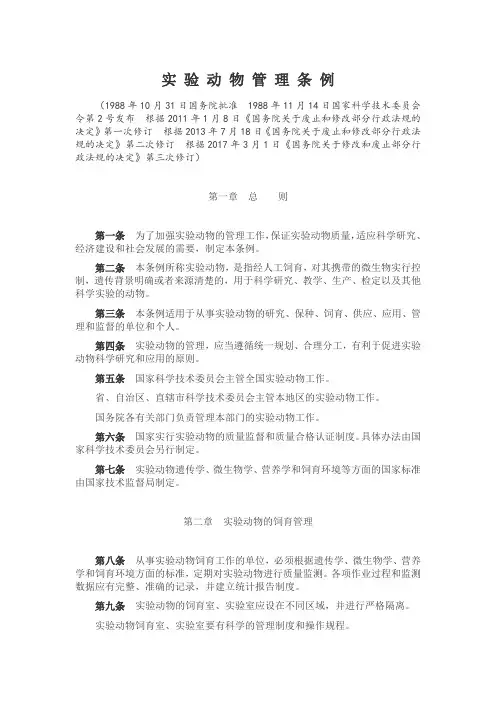

实验动物管理条例(1988年10月31日国务院批准1988年11月14日国家科学技术委员会令第2号发布根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修订)第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

第三条本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条国家实行实验动物的质量监督和质量合格认证制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定。

第二章实验动物的饲育管理第八条从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

第十条实验动物的保种、饲育应采用国内或国外认可的品种、品系,并持有效的合格证书。

第十一条实验动物必须按照不同来源,不同品种、品系和不同的实验目的,分开饲养。

第十二条实验动物分为四级:一级,普通动物;二级,清洁动物;三级,无特定病原体动物;四级,无菌动物。

第四章实验动物的育种繁殖引言实验动物的育种繁殖是实验科学中不可或缺的一环。

通过合理的育种和繁殖计划,可以确保实验动物群体的遗传的稳定性,从而保证实验结果的可靠性和可重复性。

本章将介绍实验动物的育种繁殖相关的重要概念、方法和注意事项。

操作步骤1.选种和配对:–根据实验需要和研究目的,选择适合的实验动物品种。

–选择自然健康、无遗传疾病的个体作为育种对象。

–根据遗传和性状选择合适的个体进行配对。

2.性别鉴定:–根据实验动物的性别特征进行鉴定,如外部生殖器的形态等。

–需要特别注意幼仔和年幼个体的性别鉴定可能存在困难的情况。

3.确定交配时间:–根据实验动物的生理周期和繁殖特征,确定最佳的交配时间。

–了解实验动物的生理周期和繁殖相关的生理指标,如发情期等。

4.孕期和分娩管理:–孕期管理包括饲养、环境控制和健康监测等。

–分娩前需为雌性实验动物提供合适的分娩箱,并保持相对稳定的环境。

5.繁殖记录和标识:–对实验动物的繁殖过程进行详细记录,包括交配时间、分娩时间、幼仔数量等。

–对幼仔进行个体标识,可采用耳标、尾标或皮肤标记等方法。

6.仔鼠饲养和断奶:–仔鼠出生后需提供适合的饲养环境和食物。

–根据实验需要和动物生长发育特点,确定断奶时间点。

7.遗传良种选育:–根据实验需要和研究目的,选择具有特定遗传特征的个体进行选育。

–鉴定动物的遗传和具体性状,通过选择和交配等方法进行优良个体的选育。

8.动物福利和伦理:–在进行实验动物的育种繁殖过程中,要注重动物福利和伦理问题。

–提供适宜的饲养环境、保障动物健康和减少动物痛苦等。

注意事项1.选择适合的实验动物品种,确保其适应实验环境和实验要求。

2.需要充分了解实验动物的生命周期和繁殖特征,合理安排交配时间。

3.注意实验动物的健康状况,选择健康的个体进行育种繁殖。

4.保持适宜的饲养环境和良好的动物福利,减少动物痛苦和不适。

5.注意遗传的稳定性,避免杂交和混合育种导致的遗传变异。

6.严格按照伦理和法律法规要求进行实验动物的育种繁殖。

(1988年10月31日国务院批准1988年11月14日国家科学技术委员会令第2号发布根据2023年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2023年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订根据2023年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修订)第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第三条本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条国家实行实验动物的质量监督和质量合格认证制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定。

第二章实验动物的饲育管理第八条从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

第十条实验动物的保种、饲育应采用国内或国外认可的品种、品系,并持有效的合格证书。

第十二条实验动物分为四级:一级,普通动物;二级,清洁动物;三级,无特定病原体动物;四级,无菌动物。

对不同等级的实验动物,应当按照相应的微生物控制标准进行管理。

第十三条实验动物必须饲喂质量合格的全价饲料。

霉烂、变质、虫蛀、污染的饲料,不得用于饲喂实验动物。

直接用作饲料的蔬菜、水果等,要经过清洗消毒,并保持新鲜。

实验动物房管理规章制度第一章绪论为了保证实验动物的福利和实验室的正常运行,制定本管理规章制度。

本规章制度适用于实验动物房的管理工作,旨在规范实验动物的使用和保护,保障实验室的安全和实验效果。

第二章实验动物的来源和管理1. 实验动物的来源:实验动物应当从合法渠道采购,保证动物的品种、数量和健康状态满足实验要求。

2. 实验动物的登记管理:实验动物应当进行登记管理,包括实验动物的品种、数量、来源、性别、年龄、健康状况等信息,并定期更新。

3. 实验动物的生活和环境:实验动物的生活环境应当符合动物福利的要求,包括饲养箱的大小、通风、温度、湿度等条件,确保实验动物每天的饲养和活动水平符合生理需求。

第三章实验动物的使用1. 实验动物使用的目的:实验动物使用应当明确实验的目的,合理选择实验动物种类和数量,确保实验的科研目的和合法性。

2. 实验动物使用的程序:实验动物使用应当按照实验计划进行,严格遵守实验动物伦理和规范,保证实验动物的福利和健康。

3. 实验动物使用的监督:实验动物使用应当有专门的监督机构进行监督,定期检查实验动物的健康状况和生活条件,确保实验动物的使用符合规定。

第四章实验动物的保护1. 实验动物的健康保护:实验动物应当定期检查健康状况,定期进行疫苗接种和疾病防控,确保实验动物的健康和安全。

2. 实验动物的精神保护:实验动物应当确保每天有足够的活动和休息时间,避免实验动物受到惊吓和伤害。

3. 实验动物的合理使用:实验动物使用应当权衡风险和利益,选择合理的实验方法和操作,减少实验动物的痛苦和损伤。

第五章实验室安全管理1. 实验室环境的卫生和消毒:实验室应当定期清洁和消毒,确保实验环境的卫生和安全。

2. 实验室设备的维护和保养:实验室设备应当定期维护和保养,确保设备的正常运行和实验的质量。

3. 实验室事故和应急预案:实验室应当建立事故和应急预案,定期组织演练和培训,确保实验室发生事故时能够及时处理和救援。

实验动物管理制度范文实验动物管理制度范第一章总则第一条为了规范实验动物使用和管理,保护实验动物的福利,确保科学研究的可靠性和科学道德的遵守,制定本实验动物管理制度。

第二条本制度适用于实验动物的使用单位和科研机构。

第三条实验动物的使用单位和科研机构应遵守国家相关法律法规和政策,制定并执行本制度。

第二章实验动物的选择和获取第四条实验动物的选择应符合实验需要,确保实验结果的准确性和可靠性,并尽量避免使用高等级动物。

第五条实验动物的获取应通过合法途径进行,严禁盗窃、偷运、贩卖等非法手段获取动物。

第六条实验动物的来历、数量、保健等相关信息应进行详细记录,并在使用后及时报告。

第三章实验动物的饲养管理第七条实验动物的饲养环境应符合相关标准,确保其健康和福利。

第八条实验动物的饲养区域应保持清洁,且具备良好的通风和排泄物处理设施。

第九条实验动物的饲养设施应具备适宜的温度、湿度和光照条件,并按照动物种类提供相应的垫料、饲料和饮水。

第十条实验动物的饮食应合理搭配,养分充足,并定期检测饲料质量。

第十一条实验动物的健康监测应定期进行,发现异常情况及时采取措施。

第四章实验动物的使用管理第十二条实验动物的使用应符合伦理委员会的批准,且符合相关法律法规的要求。

第十三条实验动物的使用人员应经过相应的培训和考核,且具备相应的专业知识和操作技能。

第十四条实验动物的使用前应制定详细的实验方案和使用计划,并确保实验过程的规范性和可重复性。

第十五条实验动物的使用过程中应关注动物的福利,尽量减少动物的痛苦和病痛。

第十六条实验动物的使用结束后应进行相应的处理,包括适当的安乐死和尸体处理。

第五章实验动物的保护和福利第十七条实验动物的保护和福利应以科学、伦理、良心和道德为准则,确保其受到适当的对待和保护。

第十八条实验动物的使用单位和科研机构应建立健全的保护和福利机制,保证动物的正当权益。

第十九条实验动物的福利应包括但不限于适当的饲养环境、饲料、饮水、生理需求满足等。

北京市实验动物管理条例(2021年修正)文章属性•【制定机关】北京市人大及其常委会•【公布日期】2021.07.30•【字号】北京市人民代表大会常务委员会公告〔十五届〕第55号•【施行日期】2021.07.30•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】基础研究与科研基地正文北京市实验动物管理条例(1996年10月17日北京市第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过2004年12月2日北京市第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议修订根据2021年7月30日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过的《关于修改〈北京市实验动物管理条例〉的决定》修正)目录第一章总则第二章从事实验动物工作的单位及人员第三章实验动物的生产第四章实验动物的使用第五章实验动物的安全管理第六章监督检查第七章法律责任第八章附则第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物和动物实验的质量,适应科学研究、经济建设与社会发展需要,维护生物安全和公共卫生安全,根据有关法律、行政法规,结合本市实际情况,制定本条例。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲养、繁育,对其携带的微生物及寄生虫实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,应用于科学研究、教学、生产和检定以及其他科学实验的动物。

根据对微生物和寄生虫的控制,实验动物分为普通级、无特定病原体级和无菌级。

第三条本条例适用于本市行政区域内实验动物及相关产品的生产、使用及其监督管理活动。

第四条实验动物的管理工作,应当协调统一,加强规划,合理分工,资源共享,有利于市场规范,促进实验动物的科学研究、生产和使用。

第五条市科学技术部门主管本市实验动物工作,负责制定实验动物发展规划,以科技项目经费支持实验动物科学研究。

北京市实验动物管理办公室在市科学技术部门的领导下,负责实验动物工作的日常管理与监督。

市人民政府有关部门应当按照各自的职责,做好实验动物有关管理工作。

中华人民共和国国家科学技术委员会令第2号《实验动物管理条例》已于一九八八年十月三十一日经国务院批准,现予发布施行。

主任宋建一九八八年十一月十四日实验动物管理条例第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物衽控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

第三条本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条国家实行实验动物的质量监督和质量合格谁制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定第二章实验动物的饲育管理第八条从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

第十条实验动物的保种、饲育应彩国内或国外认可的品种、品系,并持有效的合格证书。

第十一条实验动物必须按照不同来源,不同品种、品系和不同的实验目的,分开饲养。

第十二条实验动物分为四级:一级,普通动物;二级,清洁动物;三级,无特定病原体动物;四级,无菌动物。

对不同等级的实验动物,应当按照相应的微生物控制标准进行管理。

第十三条实验动物必须饲喂质量合格的全价饲料。

霉烂、变质、虫蛀、污染的饲料,不得用于饲喂实验动物。

实验动物管理条例(1988年10月31日国务院批准1988年11月14日国家科学技术委员会令第2号发布根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订)第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

第三条本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条国家实行实验动物的质量监督和质量合格认证制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定。

[1]第二章实验动物的饲育管理第八条从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

第十条实验动物的保种、饲育应采用国内或国外认可的品种、品系,并持有效的合格证书。

第十一条实验动物必须按照不同来源,不同品种、品系和不同的实验目的,分开饲养。

第十二条实验动物分为四级:一级,普通动物;二级,清洁动物;三级,无特定病原体动物;四级,无菌动物。

对不同等级的实验动物,应当按照相应的微生物控制标准进行管理。

实验动物管理组织规章制度第一章总则第一条为规范实验动物管理制度,提高实验动物使用效率,保障实验动物福利和权益,特制定本规章制度。

第二条本规章规定了实验动物管理组织的基本原则、工作内容、管理制度等内容,适用于所有从事实验动物管理工作的科研单位、实验室等组织。

第三条实验动物管理组织应遵守国家有关实验动物使用和保护的法律法规,加强对实验动物的管理和监督,保障实验动物的生存和福利。

第四条实验动物管理组织应当依法履行实验动物的伦理审查和审批程序,保护实验动物的权益,提高实验动物使用效率,促进科研工作的发展。

第二章组织架构第五条实验动物管理组织应设立实验动物管理委员会,负责实验动物的管理和监督工作,具体组成和职责由实验动物管理组织确定。

第六条实验动物管理委员会应有综合学科的专家学者、实验动物管理人员和动物保护专家等组成,制定实验动物管理的政策、规章制度等。

第七条实验动物管理组织应设立实验动物管理部门,主要负责实验动物的采购、饲养、使用和废弃等工作,确保实验动物管理工作的顺利进行。

第八条实验动物管理组织应设立实验动物保护部门,负责监督实验动物的生存和福利情况,提出保护建议和改善措施,加强实验动物保护工作。

第三章工作流程第九条实验动物管理组织应编制实验动物管理制度,规范实验动物的管理和使用流程,确保实验动物的生存和健康。

第十条实验动物管理组织应定期进行实验动物监测和评估,了解实验动物的健康状况和行为表现,及时调整饲养和使用方案。

第十一条实验动物管理组织应建立实验动物登记和识别系统,对实验动物进行登记和标识,保证实验动物的身份和来源清晰可查。

第十二条实验动物管理组织应建立实验动物健康档案,记录实验动物的疾病历史、治疗情况和观察结果,做好健康管理和诊疗工作。

第四章实验动物使用第十三条实验动物管理组织需在审批程序下,进行实验动物使用计划的制定和实施,确保实验动物使用符合伦理和科学原则。

第十四条实验动物管理组织应保障实验动物的生存和福利,提供适当的饲养和环境条件,保证实验动物的健康和安全。