第二章 构造地貌(修)

- 格式:ppt

- 大小:25.51 MB

- 文档页数:135

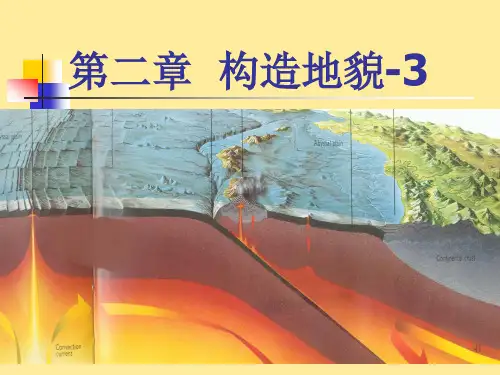

第二章构造地貌地球的内部构造•地壳•地幔•地核地球内部物质运动的产物---内动力地貌一、全球构造地貌---全球或大陆与海洋地球自转、公转以及星体引力、气候变化引起的轮廓分布,面积、高差、形状的变迁二、大地构造地貌---大陆或海洋地貌单元内部岩浆活动、褶皱、升降、平移构造运动陆地:山地高原平原盆地海洋:海盆洋中脊三、地质构造地貌---褶皱形式、断裂形式、水平或垂直移动、岩浆活动局部单体的山峰、谷地,山岭,洼地(湖泊)构造与构造地貌•地形面与构造面•地形线与构造线的一致性•地壳运动后,主要受各种外力作用发展地貌,未受内力作用破坏与干扰地质构造以及其地貌表现地质作用概述:•地球自形成以来,每时每刻都在变化中,引起这种变化的动因就是地质作用•地质作用:形成和改变地球的物质组成、外部形态和内部构造的各种自然作用根据地质作用的能量来源,可分为:•内力(地质)作用:构造运动、岩浆作用、变质作用、地震•外力(地质)作用:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉寂作用、固结成岩作用内力地质作用及其表现形式•1、内力作用的能量来源旋转能重力能热能:地球内部放射性物质蜕变产生的热量是地热的主要来源,目前认为:地球内部的岩浆活动、火山、地震、板块运动的动力,主要来自地球内部的热能。

内力作用的主要形式(1)构造运动(又称地壳运动)•定义:由地球内力作用引起的促使岩石圈发生变位和变形以及大洋底增生和消亡的地质作用。

•构造地貌:•第一级:星体地貌,如大陆和海洋;•第二级:大地构造地貌,如山地、平原、盆地、高原等;•第三级:地质构造地貌:由不同地质构造和不同岩层的差别抗蚀能力而表现出来的地貌。

根据运动方向可分为:•水平运动:岩石圈物质沿地球表面切线方向运动。

•作用形式:水平挤压或引张力•作用结果:使地表产生巨大的起伏,并形成大型的褶皱和断裂,又叫造山运动褶皱和断层垂直运动:岩石圈物质沿地球半径方向的运动作用结果:地壳大面积的上升和下降,形成大型的隆起和凹陷产生海侵和海退现象,又称为造陆运动•(2)岩浆活动:是地球内部的物质运动。

地貌学知识整理剖析第二章构造地貌复习要点1、构造地貌规模分级;一:全球构造地貌—大陆和洋底。

二:大地构造地貌—如大陆上的褶皱山脉、大型拱起高原,洋底的洋中脊、海岭和深海平原等。

三:地质构造地貌—由断裂、褶皱和火山等作用形成的地貌。

2、地壳均衡理论;固体的地壳在熔融状态的地幔之上好像浮在水面上的快体一样,地壳厚的地点,突出地表愈高.插入下部地幔愈深;反之,地亮薄的地点,插入下部地幔愈浅。

如此就形成地壳均衡。

3、全球有三大构造活动地貌带(名称、特点);环太平洋大陆边缘带:集中了世界上60%的活火山和绝大部分的深源地震,并伴有极其频繁的浅、中源地震。

新生代地层因受构造活动造成比较复杂的地质构造现象,也是典型的活动大陆边缘所在。

地中海-喜马拉雅山脉带:地震频繁,某些段降有火山活动。

新生代地层受强烈水平挤压作用呈现大规模逆掩推覆现象。

洋脊裂谷带:地形起伏较缓,新生代岩层形变错位别强,非常少有新生代火山岩浆活动,地震活动弱。

4、洋底构造地貌的类型;(1)大洋中脊(2)大洋盆地:海岭、深海平原、海沟5、活动大陆边缘的类型和特点:安第斯型大陆边缘:以太平洋的东岸最为典型。

由海沟与边缘山脉组成,大陆架很狭窄。

东亚型大陆边缘:以东亚的大陆边缘最为典型。

自海向陆依次浮现海沟、岛弧和弧后盆地,构造复杂多样。

陆缘弧:指陆地和火山岛弧之间的弧后盆地的基底具有典型陆壳性质,并因有丰富的陆源碎屑堆积,成为浅海大陆架,其陆壳向来延伸到火山岛弧区域。

边缘湖:它的弧后盆地基底更多的具有洋壳性质,并往往成为深达2千米左右的海盆,而火山岛弧的基底却具有陆壳性质。

洋内湖:包括弧后盆地和火山岛弧在内的整个基底都由洋壳组成。

6、地质构造地貌的类型(重点掌握单歪地貌)。

断裂地貌:断层崖、断层线崖、断层谷、掀歪山褶皱地貌:单歪地貌(向一具方向倾歪的状态称为单歪构造。

发育在构造盆地的边缘、穹窿高地的边缘、褶曲两翼等的单向倾歪岩层上的地貌,统称为单歪地貌。