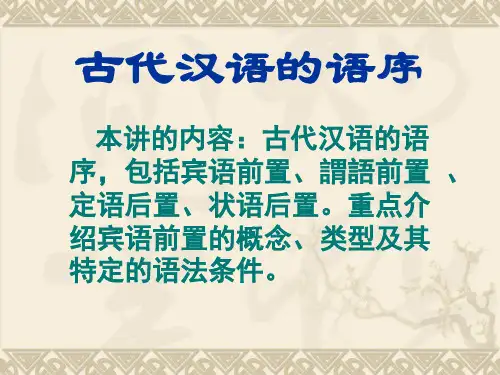

古代汉语语序

- 格式:ppt

- 大小:288.00 KB

- 文档页数:11

古文语序知识点古代汉语有着独特的语序特点,与现代汉语相比,存在较大的差异。

了解古文语序的知识点对于阅读和理解古代文献具有重要意义。

本文将简要介绍古文语序的特点,并提供一些易于理解和应用的实例。

一、主谓宾语语序在古代汉语中,主谓宾语的常见语序是“主语+谓语+宾语”。

这个语序与现代汉语中的“主语+宾语+谓语”有所不同。

例如,在《红楼梦》中,有一句“草木依依,百般生长”,这里的主语“草木”位于句首,谓语“依依”位于主语之后,宾语“百般生长”位于句尾。

而在现代汉语中,我们通常会说“草木百般生长,依依”。

二、倒装语序古代汉语中常常使用倒装语序来表示强调或改变句子的语气。

在倒装语序中,谓语动词通常位于句首,而主语则位于谓语之后。

例如,“来也匆匆,去也匆匆”中的倒装语序使得动词“来”和“去”更加突出。

三、主谓并列语序与现代汉语不同,古代汉语中主谓语序是可以并列的。

这意味着在一个句子中可以有多个主语和谓语。

例如,在《史记》中,有一句“奏议未许,或已许而不行”,这里的“奏议未许”和“或已许而不行”两个谓语并列,共同修饰主语。

四、状语位置古代汉语中的状语位置通常比较灵活,一般可以出现在句首、句中或句尾。

这与现代汉语中状语通常出现在句末的习惯不同。

例如,在《论语》中,有一句“有朋自远方来,不亦乐乎”,这里的状语“自远方来”位于主谓之间,与主语“有朋”和谓语“不亦乐乎”紧密相连。

五、通假字和词序古代汉语中的通假字(即通用的汉字,但读音与现代汉字不同)以及词序也是需要特别注意的地方。

尤其是在阅读古代文献时,要注意词语的读音和语义上的差异。

这些通假字和特定的词序往往会影响句子的理解和翻译。

因此,在学习古文时,我们需要对这些特点进行充分的了解和学习。

综上所述,古文语序具有自己独特的特点,包括主谓宾语语序、倒装语序、主谓并列语序、状语位置以及通假字和词序的使用。

我们需要通过不断的阅读和学习,逐渐熟悉和掌握这些古文语序的知识点,才能更好地理解和欣赏古代文献的魅力。

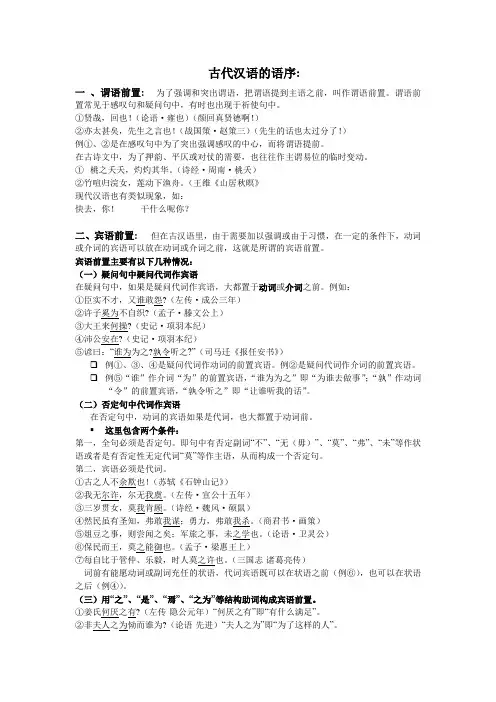

古代汉语的语序:一、谓语前置:为了强调和突出谓语,把谓语提到主语之前,叫作谓语前置。

谓语前置常见于感叹句和疑问句中,有时也出现于祈使句中。

①贤哉,回也!(论语·雍也)(颜回真贤德啊!)②亦太甚矣,先生之言也!(战国策·赵策三)(先生的话也太过分了!)例①、②是在感叹句中为了突出强调感叹的中心,而将谓语提前。

在古诗文中,为了押韵、平仄或对仗的需要,也往往作主谓易位的临时变动。

①桃之夭夭,灼灼其华。

(诗经·周南·桃夭)②竹喧归浣女,莲动下渔舟。

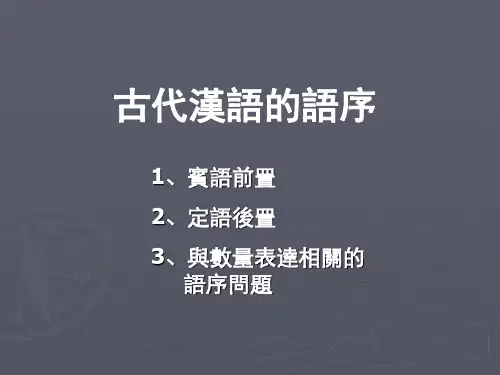

(王维《山居秋暝》现代汉语也有类似现象,如:快去,你!干什么呢你?二、宾语前置:但在古汉语里,由于需要加以强调或由于习惯,在一定的条件下,动词或介词的宾语可以放在动词或介词之前,这就是所谓的宾语前置。

宾语前置主要有以下几种情况:(一)疑问句中疑问代词作宾语在疑问句中,如果是疑问代词作宾语,大都置于动词或介词之前。

例如:①臣实不才,又谁敢怨?(左传·成公三年)②许子奚为不自织?(孟子·滕文公上)③大王来何操?(史记·项羽本纪)④沛公安在?(史记·项羽本纪)⑤谚曰:“谁为为之?孰令听之?”(司马迁《报任安书》)❑例①、③、④是疑问代词作动词的前置宾语。

例②是疑问代词作介词的前置宾语。

❑例⑤“谁”作介词“为”的前置宾语,“谁为为之”即“为谁去做事”;“孰”作动词“令”的前置宾语,“孰令听之”即“让谁听我的话”。

(二)否定句中代词作宾语在否定句中,动词的宾语如果是代词,也大都置于动词前。

▪这里包含两个条件:第一,全句必须是否定句。

即句中有否定副词“不”、“无(毋)”、“莫”、“弗”、“未”等作状语或者是有否定性无定代词“莫”等作主语,从而构成一个否定句。

第二,宾语必须是代词。

①古之人不余欺也!(苏轼《石钟山记》)②我无尔诈,尔无我虞。

(左传·宣公十五年)③三岁贯女,莫我肯顾。

(诗经·魏风·硕鼠)④然民虽有圣知,弗敢我谋;勇力,弗敢我杀。

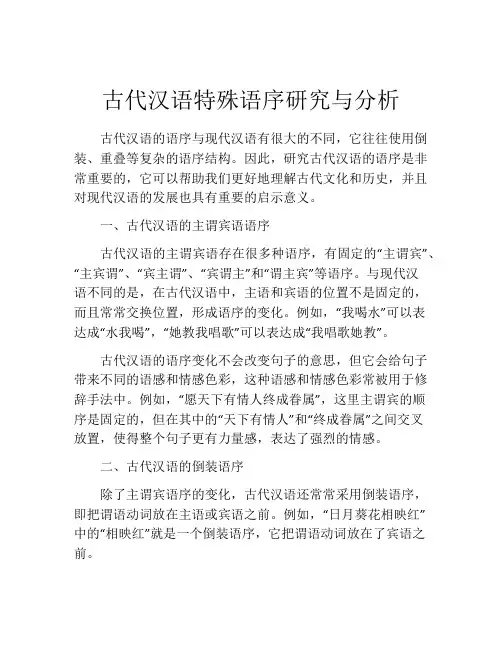

古代汉语特殊语序研究与分析古代汉语的语序与现代汉语有很大的不同,它往往使用倒装、重叠等复杂的语序结构。

因此,研究古代汉语的语序是非常重要的,它可以帮助我们更好地理解古代文化和历史,并且对现代汉语的发展也具有重要的启示意义。

一、古代汉语的主谓宾语语序古代汉语的主谓宾语存在很多种语序,有固定的“主谓宾”、“主宾谓”、“宾主谓”、“宾谓主”和“谓主宾”等语序。

与现代汉语不同的是,在古代汉语中,主语和宾语的位置不是固定的,而且常常交换位置,形成语序的变化。

例如,“我喝水”可以表达成“水我喝”,“她教我唱歌”可以表达成“我唱歌她教”。

古代汉语的语序变化不会改变句子的意思,但它会给句子带来不同的语感和情感色彩,这种语感和情感色彩常被用于修辞手法中。

例如,“愿天下有情人终成眷属”,这里主谓宾的顺序是固定的,但在其中的“天下有情人”和“终成眷属”之间交叉放置,使得整个句子更有力量感,表达了强烈的情感。

二、古代汉语的倒装语序除了主谓宾语序的变化,古代汉语还常常采用倒装语序,即把谓语动词放在主语或宾语之前。

例如,“日月葵花相映红”中的“相映红”就是一个倒装语序,它把谓语动词放在了宾语之前。

古代汉语的倒装语序不仅会改变句子的语感和情感色彩,还常常用于表示强调和反问。

例如,“大意不逊,小意不及”这句话便是通过倒装语序来进行强调。

三、古代汉语的重叠语序古代汉语中,还有一种很特殊的语序,就是重叠语序。

这种语序是通过把相同的词重复出现在一个句子中来表达的。

例如,“食不厌精,脍不厌细”中的“精”和“细”就是通过重叠的方式来表达这个句子的意思。

重叠语序在古代汉语中非常常见,它可以被用于形容词、副词、动词等方面,从而产生丰富的语言韵味和修辞效果。

例如,“参差荇菜,左右流之”这句话中的“参差”和“左右”都是通过重叠的方式来表达,使得整个句子更加优美和生动。

综上所述,古代汉语的语序结构是非常复杂的,但它同样也是非常有魅力的。

通过对古代汉语特殊语序的研究与分析,我们可以更好地了解古代文化和历史,并从中获取启发,发展现代汉语。

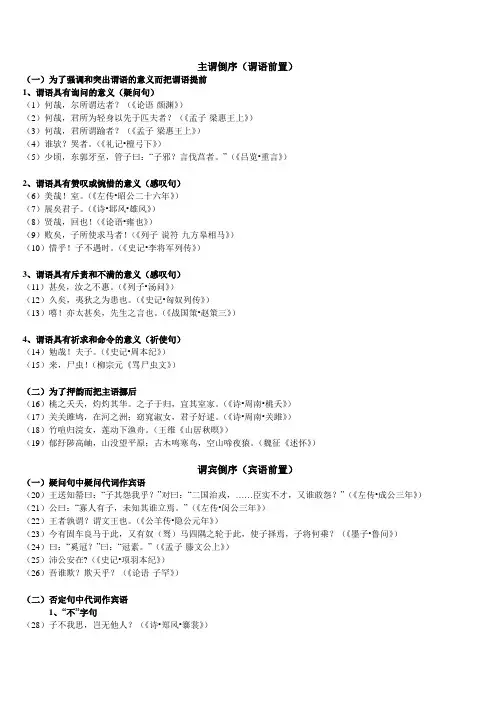

主谓倒序(谓语前置)(一)为了强调和突出谓语的意义而把谓语提前1、谓语具有询问的意义(疑问句)(1)何哉,尔所谓达者?(《论语·颜渊》)(2)何哉,君所为轻身以先于匹夫者?(《孟子·梁惠王上》)(3)何哉,君所谓踰者?(《孟子·梁惠王上》)(4)谁欤?哭者。

(《礼记•檀弓下》)(5)少顷,东郭牙至,管子曰:“子邪?言伐莒者。

”(《吕览•重言》)2、谓语具有赞叹或惋惜的意义(感叹句)(6)美哉!室。

(《左传•昭公二十六年》)(7)展矣君子。

(《诗•邶风•雄风》)(8)贤哉,回也!(《论语•雍也》)(9)败矣,子所使求马者!(《列子·说符·九方皋相马》)(10)惜乎!子不遇时。

(《史记•李将军列传》)3、谓语具有斥责和不满的意义(感叹句)(11)甚矣,汝之不惠。

(《列子•汤问》)(12)久矣,夷狄之为患也。

(《史记•匈奴列传》)(13)嘻!亦太甚矣,先生之言也。

(《战国策•赵策三》)4、谓语具有祈求和命令的意义(祈使句)(14)勉哉!夫子。

(《史记•周本纪》)(15)来,尸虫!(柳宗元《骂尸虫文》)(二)为了押韵而把主语挪后(16)桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

(《诗•周南•桃夭》)(17)关关雎鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑。

(《诗•周南•关雎》)(18)竹喧归浣女,莲动下渔舟。

(王维《山居秋暝》)(19)郁纡陟高岫,山没望平原;古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

(魏征《述怀》)谓宾倒序(宾语前置)(一)疑问句中疑问代词作宾语(20)王送知罃曰:“子其怨我乎?”对曰:“二国治戎,……臣实不才,又谁敢怨?”(《左传•成公三年》)(21)公曰:“寡人有子,未知其谁立焉。

”(《左传•闵公三年》)(22)王者孰谓?谓文王也。

(《公羊传•隐公元年》)(23)今有固车良马于此,又有奴(驽)马四隅之轮于此,使子择焉,子将何乘?(《墨子•鲁问》)(24)曰:“奚冠?”曰:“冠素。

第十八课语序和省略一、古代汉语的语序(一)主谓倒装句表示感叹的主谓倒装句如:①有是哉,子之迂也!(《论语?子路》)②贤哉,回也!(《论语?雍也》)③甚矣,汝之不惠!(《列子?汤问》)表示疑问的主谓倒装句如:④谁与,哭者?(《礼记?檀弓上》)⑤何哉,尔所谓达者?(《论语?颜渊》)⑥子邪,言伐莒者?(《吕氏春秋?重言》)(二)宾语前置句1.在疑问句中,如果宾语是疑问代词,一般都位于动词或介词前。

①吾谁欺?欺天乎?(《论语?子罕》)以上句中,前后两句都是动词“欺”带宾语,前句宾语为疑问代词“谁”,因此位于动词“欺”前,后句宾语是名词“天”,所以不前置。

又如:②“许子冠乎?”曰:“冠。

”曰:“奚冠?”曰:“冠素。

”(《孟子?滕文公上》)以上句中,“奚冠”和“冠素”也是个对比,“奚”为疑问代词充当宾语,所以位于动词“冠”前,“素”为名词充当宾语,所以位于动词“冠”的后面。

再看疑问代词充当介词宾语前置的情况。

介词宾语前置常见于介词“为”“以”“与”的用例,介词“于(于)”的宾语不前置。

例如:⑩何以战?(《左传?庄公十年》)⑾奚以知其然也?(《北冥有鱼》)⑿即不幸有方二三千里之旱,国胡以相恤?(贾谊《论积贮疏》)⒀曷为久居此围城之中而不去也?(《战国策?赵策》)⒁许子奚为不自织?(《孟子?滕文公上》)⒂何为纷纷然与百工交易?(《孟子?滕文公上》)⒃是皆率民而出于孝情者也,胡为至今不朝也?(《战国策?齐策》)⒄谚曰:“谁为为之?孰令听之?”(司马迁《报任安书》)介词“于”的宾语不前置,但是与“于”功能相当的“乎”在与疑问代词“恶”的组合中,宾语“恶”前置:(20)敢问夫子恶乎长?(《孟子?梁惠王上》)(21)学恶乎始?恶乎终?(《荀子?劝学》)以上“恶乎”都是宾语前置结构,相当于“于何”。

“恶乎长”即在哪方面擅长;“学恶乎始恶乎终”即求学从哪里开始,到哪里终结。

2.在否定句中,如果宾语是代词,常位于动词之前。

这种前置有两个条件:一是必须是否定句,即句中必须有否定词如“不”“弗”“勿”“莫”“未”等,二是宾语必须是代词,包括人称代词和指示代词。

六古代汉语的词序一、词序是汉语重要的语法手段词序:也叫“语序”,是指语言中词语结合的先后次序。

汉语不靠词形变化表达语法意义,词序在表达语句含义的过程中起着十分重要的作用我打你。

你打我。

打你、我。

你、我打。

汉语的词序历史上比较固定,从古到今没有太大的变化。

即基本次序为:主语——谓语——宾语二、古代汉语的宾语前置汉语的基本词序:主语—谓语—宾语宾语前置的语序:主语—宾语—谓语1、疑问代词作宾语:①句子是疑问句②宾语是疑问代词动词宾语例:《左传·郑伯克段于鄢》:“敢问何谓也?”《庄子·逍遥游》:“彼且奚适也?”《左传·成公三年》:“臣实不才,又谁敢怨?”介词宾语例:《曹刿论战》:“乃入见,曰:何以战?”《论积贮疏》:“不幸有二三千里之旱,国胡以相恤?《史记·项羽本纪》:“沛公安在?”疑问代词宾语前置的规则在上古汉语中比较严格。

例外例如:《论语·子张》:“子夏云何?”“何如”、“如何”问题:《孟子·梁惠王上》:“以五十步笑百步,则何如?”《左传·齐桓公伐楚》:“与不谷同好,如何?”“如何”又可说成“若何”、“奈何”:《左传·僖三十三》:“使归就戮于秦,以逞寡君之志,若何?”《战国策·赵策三》:“先生助之奈何?”“如(若、奈)……何”形式:《列子·汤问》:“如太行王屋何?”《左传·僖公十五年》:“寇深矣,若之何?”《史记·项羽本纪》:“虞兮!虞兮!奈若何?”2、否定句中代词作宾语①句子是否定句②宾语是代词《国语·齐语》:“邻国未吾亲也。

”《论语·先进》:“居则曰:不吾知也。

”《左传·宣公十五年》:“我无尔诈,尔无我虞。

”否定句中代词宾语前置的规律,在先秦已不严格。

如:《左传·襄公二十八年》:“有事而不告我。

”《诗经·王风·黍离》:“不知我者,谓我何求。

古今汉语语序的不同点《古今汉语语序的不同点》一、古今汉语的定义汉语是一种以汉字为书写形式、以拼音为辅助书写形式的语言。

它有话语形式、文字书写形式、翻译形式和文字转化为书面呈现。

这里汉语的古今比拟,是指从古代直至现代,汉语所表现出来的文字形式与书面表达的语言、形式的变化与发展。

二、古今汉语语序的不同1. 古代汉语采用词序古汉语采用的是典型的SVO(主语、谓语、宾语)语序,其中S(主语)在句子中处于居首,谓语(V)位列其中,宾语(O)多位列在句末,这种语序主要是为了强调主语,使句子有更强的认知定力。

如:“孔子讲道”,可以缩写成“孔子讲”。

2. 现代汉语采用结构词序现代汉语主要采用的是SOV(主语、谓语、动宾)和SVOO(主语、谓语、动宾、定语)两种结构,其中S代表主语,V位列句子中,OO则可以位于句首,也可以位于句尾。

综上所述,古今汉语的主要语序有SVO、SOV和SVOO三种,主要是SVO在古代,SOV 和SVOO在现代使用。

三、古今汉语语序的变化1. 便于表达的变化随着语言的发展,汉语的语序也在不断发生变化,使得汉语可以更加准确地表达出意思,使句子更加容易被听者或读者理解。

例如:“他买了一部手机”,这句话中买是S,手机是O,买以及手机是逆序排列,这么说很容易把意思表达出来,更易于理解。

2. 语言表达的丰富性另外,古今汉语语序的不同,也使得汉语的语言表达方式更加丰富多彩,使说话人可以根据情景选择合适的语序,以表达不同的意思。

例如:从句子“请你看那部电影”可以看出,当动词请位于句子开头,表示比较客气的语气;当句子中的动词看处于句首,表示口语中常用的命令或邀请等解请语气。

综上所述,古今汉语语序的变化主要在于使得汉语更加便于表达意思以及对语言表达方式的丰富。

古今汉语的语序不仅是为了情景的合理,更是表达意义的准确。

古今汉语语序的变迁古代汉语语序在古代汉语中,语序多为主谓宾结构。

即主语位于句子的开头,接着是谓语动词,最后是宾语。

例如:子曰:“学而时之,不亦悦乎?”(《论语》)在这个句子中,主语“子曰”位于句子的开头,谓语动词“学而时之”紧随其后,宾语“不亦悦乎”则放在句子的末尾。

古代汉语中主语位于句首的语序被认为是一种倒装的现象,主要出于强调的需要。

这种语序能够使句子更加生动有力,突出了主语的重要性。

现代汉语语序随着时间的推移,现代汉语的语序发生了一些变化。

现代汉语更多地采用主谓宾的顺序。

例如:我喜欢吃水果。

在这个句子中,主语“我”位于句子的开头,谓语动词“喜欢”紧随其后,宾语“吃水果”放在最后。

现代汉语的语序变化主要是受到其他语言的影响,包括西方语言和其他汉藏语系的语言。

这些语言普遍采用主谓宾的语序,因此在与这些语言的交流中,汉语也逐渐发展出了这种语序。

变迁原因古代汉语和现代汉语语序的变迁可以归因于多种原因。

以下是一些可能的原因:1. 文化交流:随着与外部文化的交流增加,汉语逐渐受到了其他语言的影响,导致语序的变化。

2. 口语化:现代汉语更加注重口语表达,为了简化句子结构和提高语言流畅度,主谓宾的语序更为常见。

3. 教育体制:现代汉语的教育体制更加重视实用性和交流效果,主谓宾的语序更加符合现代教育的需要。

总结而言,古代汉语和现代汉语在语序上存在着一定的变迁。

古代汉语更多采用主谓宾的倒装语序,而现代汉语更注重主谓宾顺序。

这些变化会受到文化交流、口语化以及教育体制等多种因素的影响。

通过了解这些变迁的原因,我们能更好地理解古代和现代汉语之间的差异。

古代与现代汉语的语序对比介绍古代汉语与现代汉语的语序存在一些差异。

本文将比较古代与现代汉语的语序特点,并分析其影响以及背后的原因。

古代汉语的语序特点古代汉语的语序比较灵活,一般采用主谓宾的基本结构。

然而,从文献资料中我们可以发现,古代汉语的语序变化较为频繁,不像现代汉语那样固定。

这主要可归因于以下几个方面的原因:1. 表达重点:古代汉语的语序可以根据表达的重点来灵活调整。

通过调整语序,可以强调名词、动词或其他成分的重要性。

2. 标点符号的缺失:在古代汉语中,缺乏像现代汉语中的标点符号来分隔不同成分。

因此,通过调整语序可以使句子结构更加清晰明确。

3. 语言风格:古代汉语在不同的文学作品中存在着不同的语言风格,这也导致了语序的灵活性。

有时,作者为了追求韵律或修辞效果,会故意改变语序。

现代汉语的语序特点相比古代汉语,现代汉语的语序更加固定。

一般情况下,现代汉语采用主谓宾的语序结构。

这种固定的语序带来了以下好处:1. 清晰简洁:固定的语序使句子结构更加简洁明了,有助于读者理解。

2. 语法规范:现代汉语的语序符合语法规范,使句子更加规范化。

3. 研究和教学便利:固定的语序使研究和教学更加方便。

研究者可以更容易地掌握句子结构,从而提高语言表达能力。

结论古代汉语与现代汉语的语序存在一定的差别。

古代汉语的语序更加灵活,能够根据表达的需要进行调整。

而现代汉语的语序更加固定,使语言表达更加清晰简洁。

了解古代与现代汉语的语序对比有助于我们更好地理解和运用汉语。

古汉语的正常语序,与现代汉语基本相同,一般是“主语+状语+谓语+宾语+补语”的顺序,“定语”则用在名词之前。

古汉语中也有一些特殊的语序:一、谓语前置所谓“谓语前置”,就是指为了突出或强调谓语,而将主语和谓语的语序“倒装”。

这既是一种修辞手段,也是一种语法现象。

现代汉语中也有这种用法,如“光荣啊,人民的军队!”“多美啊,祖国的山河!”但古汉语中谓语前置的现象更为常见。

古汉语中的谓语前置句,主要用于感叹句和疑问句,通常在谓语后面缀以语气词。

1 谓语前置的感叹句《列子·汤问》:“河曲智叟笑而止之,曰:‘甚矣,汝之不惠!……’”《孟子·梁惠王上》:“宜乎,百姓之谓我爱也!”2 谓语前置的疑问句《论语·颜渊》:“何哉,尔所谓达者?”《孟子·梁惠王上》:“何哉,君所谓踰者?”主谓倒置,是为了突出谓语的意义加重谓语的语气或感情色彩,或是为了合乎讲对仗,押音韵,如:桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

二、宾语前置宾语通常是用在动词或介词后面的。

有时候,为了强调宾语,而把宾语放到动词或介词前面,这就叫“宾语前置”。

“宾语前置”是古汉语中比较常见的一种语言现象。

宾语前置一般受到一定的语法条件的限制,宾语无条件前置的情况较少。

古汉语中宾语前置的情况有四种,下面分别加以介绍。

1 疑问句中疑问代词作宾语时前置(1) 疑问代词作宾语时前置的基本情况古汉语中的疑问代词“谁”、“何”、“胡”、“奚”、“曷”、“安”、“焉”、“恶”、“孰”等作动词或介词的宾语时,必须前置,要求很严,很少例外。

例如:《论语·子罕》:“吾谁欺?欺天乎?”(“欺”是动词,“谁”作宾语时前置,名词“天”作宾语时不前置)《孟子·告子上》:“乡人长于伯兄一岁,则谁敬?曰:敬兄。

”(“敬”是动词,宾语“谁”前置,“兄”不前置)范仲淹《岳阳楼记》:“噫!微斯人,吾谁与归?”(“谁”作介词“与”的前置宾语)贾谊《论积贮疏》:“卒然边境有急,数千百万之众,国胡以馈之?”(“胡”作介词“以”的前置宾语)如果动词前面有能愿动词(即助动词),那么疑问代词宾语要放到能愿动词前面。