《老子》五章1

- 格式:ppt

- 大小:1.98 MB

- 文档页数:39

《老子》第五章天地不仁主题:老子对世界万物的变化采取一种静观其变的态度。

认为道自身本来没有预先设定的意识,所以天地无所谓仁与不仁,也不刻意求仁或不仁,只是听其自然发展,从来不作评论;而且“多言数穷,不如守中”。

《老子》原文与今绎:天地不仁,以万物为刍狗;天地是无所谓仁慈不仁慈,只是听凭万物自生自灭;圣人不仁,以百姓为刍狗。

圣人也无所谓仁慈不仁慈,他们听凭百姓自生自灭。

天地之间,其犹橐龠乎?天地之间不正像风箱一样吗?虚而不屈,动而愈出。

空虚而不会穷竭,愈挤压它风量愈大。

多闻数穷,不如守中。

议论太多,必有所失,还不如保持适中的态度。

由天地不仁所引起的思考如果老子与孔子是同时代的人,老子这一章显然是针对当时的儒家学说的。

【憨山大师注释】此言天地之道,以无心而成物。

圣人之道,以忘言而体玄也。

天地不仁、以万物为刍狗。

仁,好生爱物之心。

刍狗,乃缚刍为狗,以用祭祀者。

且天地圣人,皆有好生爱物之仁。

而今言不仁者,谓天地虽是生育万物,不是有心要生。

盖由一气当生,不得不生。

故虽生而不有。

譬如刍狗,本无用之物。

而祭者当用,不得不用。

虽用而本非有也。

故曰天地不仁,以万物为刍狗。

圣人不仁、以百姓为刍狗。

圣人虽是爱养百姓,不是有心要爱。

盖由同体当爱,不得不爱。

虽爱而无心。

譬如刍狗,虽虚假之物。

而尸之者当重,不得不重。

虽重而知终无用也。

故曰圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间、其犹橐籥乎。

犹,似也。

橐(tuó),即皮韝(gōu)。

乃鼓风铸物之器。

籥(yuè),即管籥。

乃承气出音之器。

虚而不屈、动而愈出。

屈,枉己从人之意。

动,犹感触也。

谓橐籥二物,其体至虚而有用,未尝恃巧而好为。

故用不为伸,不用则虚以自处,置之而亦不自以为屈,故曰虚而不屈。

且人不用则已。

若用之,则触动其机,任其造作而不休,故曰动而愈出。

多言数穷、不如守中。

然道在天地,则生生而不已。

道在圣人,则既已为人己愈有,既已与人己愈多。

大道之妙如此。

惜乎谈道者,不知虚无自然之妙。

《道德经》是中国古代哲学家老子创作的一部重要著作。

以下是对《道德经》1-81章的简要注解:第一章:道德经开篇,强调道的存在和无形无物的特性,提出“道生一,一生二,二生三,三生万物”的观点,指出万物的生成与发展是由阴阳相互作用所产生的。

第二章:强调道德经的核心理念“无为而治”,意味着要顺应自然、不强求、不干涉,以无为的态度来引导事物的发展,达到真正的和谐。

第三章:强调道的隐秘性和深远无穷的作用,将其比喻为虚空、无为无形的存在,强调通过减少欲望、返璞归真,才能达到真正的自由和解脱。

第四章:指出道的特性是柔弱而无敌的,用“柔弱胜刚强”来形容,强调逆其自然、与道相违背的行为必然会导致自身的失败。

第五章:探讨天地万物的起源,指出道是宇宙万物的根源,是永恒而无形的存在,通过修身养性来靠近道,达到心灵与自然的和谐。

第六章:强调谦虚和隐退的重要性,认为真正的智慧是懂得保持谦逊低调,退让于人与事物,以达到长久地生存和改变的目的。

第七章:探讨因果循环的原理,指出自然界存在秩序和平衡,通过减少欲望和修养性情,可以逃离自身的束缚和痛苦,回归到自然之道。

第八章:强调善于自省和保持谦逊的重要性,认为处于高位的人应该保持低调,而处于低位的人应该保持谦虚,以实现社会的和谐与安定。

第九章:指出道的深邃和无穷的效用,认为真正的智慧在于了解和遵循道,而非追求权力和名利,实现心灵的真正安宁。

第十章:强调依靠自然的原则,通过顺应自然、遵循道的方式来达到成功,提出“守约以守其守,无欲以观其妙”的观点,强调不执着和适应变化的重要性。

以下是《道德经》11-30章的简要注解:第十一章:强调利用空间和负空间的原则,通过利用容器的空洞来使用它,强调某物体的价值取决于它的空白处。

第十二章:提出“五色令人目盲,五音令人耳聋”观点,指出过度追求物质和感官享受会使人们变得盲目和耳聋,倡导保持内心的平静和自省。

第十三章:指出至柔者能胜刚强,提倡以柔和温和的方式应对问题和冲突,以取得最好的结果。

《老子》道经·第五章

关于老子

《老子》,又称《道德真经》《道德经》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,传说是春秋时期的老子李耳(似是作者、注释者、传抄者的集合体)所撰写,是道家哲学思想的重要来源。

道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,从38章开始为《德经》,并分为81章。

是中国历史上首部完整的哲学著作。

第五章原文

天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐籥乎?虚而不屈,动而愈出。

多言数穷,不如守中。

第五章译文

天地视万物与草扎成的狗一样,没有贵贱分别。

所以天地对待世间万物是一律平等无私的。

圣人的眼中,百姓与草扎成的狗一样,没有高低、贵贱的区别,所以圣人对待所有的百姓是一视同仁的,不会有分别心。

天和地之间,不就像一个风箱吗?虽然中空但永无穷尽,越鼓动风量便愈多,生生不息。

政令名目繁多反而会加速国家的败亡,不如保持虚静。

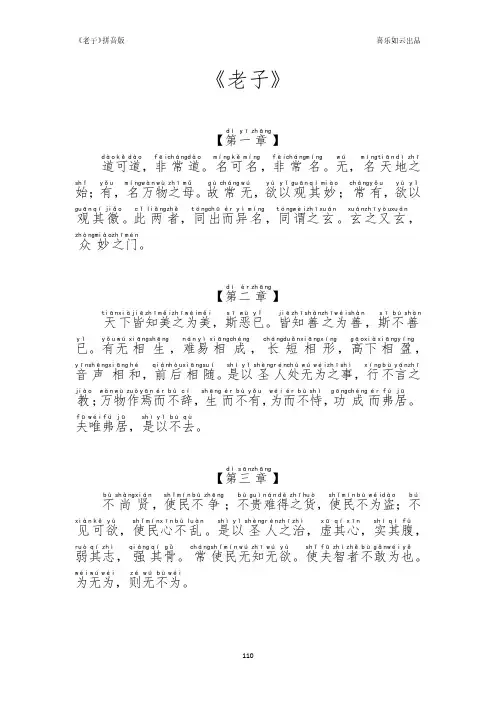

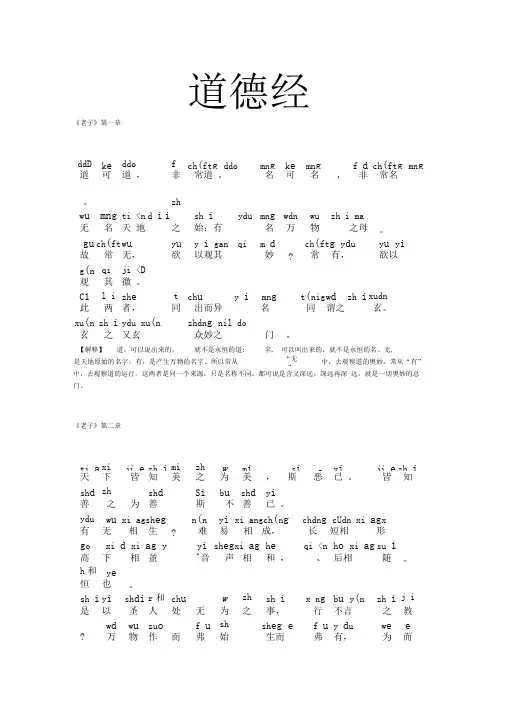

《老子》【第dì一yī章zhānɡ】道dào 可kě道dào ,非fēi 常chánɡ道dào 。

名mínɡ可kě名mínɡ,非fēi 常chánɡ名mínɡ。

无wú,名mínɡ天tiān 地dì之zhī始shǐ;有yǒu ,名mínɡ万wàn 物wù之zhī母mǔ。

故ɡù常chánɡ无wú,欲yù以yǐ观ɡuān 其qí妙miào ;常chánɡ有yǒu ,欲yù以yǐ观ɡuān 其qí徼jiǎo 。

此cǐ两liǎnɡ者zhě,同tónɡ出chū而ér 异yì名mínɡ,同tónɡ谓wèi 之zhī玄xuán 。

玄xuán 之zhī又yòu 玄xuán,众zhònɡ妙miào 之zhī门mén。

【第dì二èr 章zhānɡ】天tiān 下xià皆jiē知zhī美měi 之zhī为wéi 美měi ,斯sī恶wù已yǐ。

皆jiē知zhī善shàn 之zhī为wéi 善shàn ,斯sī不bú善shàn已yǐ。

有yǒu 无wú相xiānɡ生shēnɡ,难nán 易yì相xiānɡ成chénɡ,长chánɡ短duǎn 相xiānɡ形xínɡ,高ɡāo 下xià相xiānɡ盈yínɡ,音yīn 声shēnɡ相xiānɡ和hé,前qián 后hòu 相xiānɡ随suí。

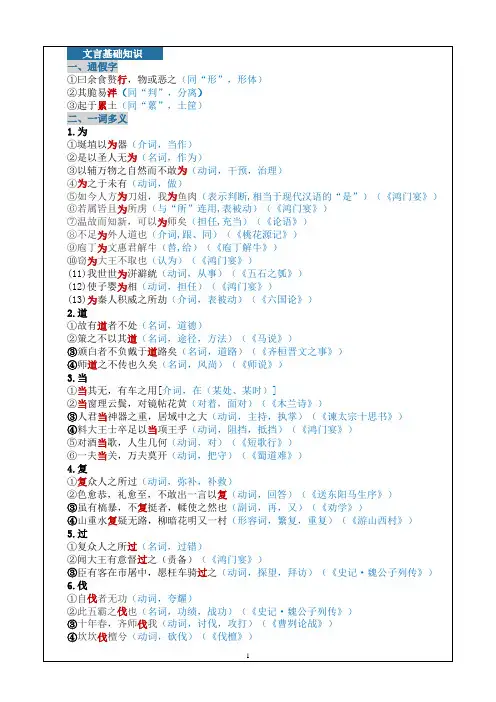

一、通假字①曰余食赘行,物或恶之(同“形”,形体)②其脆易泮(同“判”,分离)③起于累土(同“蔂”,土筐)二、一词多义1.为①埏埴以为器(介词,当作)②是以圣人无为(名词,作为)③以辅万物之自然而不敢为(动词,干预,治理)④为之于未有(动词,做)⑤如今人方为刀俎,我为鱼肉(表示判断,相当于现代汉语的“是”)(《鸿门宴》)⑥若属皆且为所虏(与“所”连用,表被动)(《鸿门宴》)⑦温故而知新,可以为师矣(担任,充当)(《论语》)⑧不足为外人道也(介词,跟、同)(《桃花源记》)⑨庖丁为文惠君解牛(替,给)(《庖丁解牛》)⑩窃为大王不取也(认为)(《鸿门宴》)(11)我世世为洴澼絖(动词,从事)(《五石之瓠》)(12)使子婴为相(动词,担任)(《鸿门宴》)(13)为秦人积威之所劫(介词,表被动)(《六国论》)2.道①故有道者不处(名词,道德)②策之不以其道(名词,途径,方法)(《马说》)③颁白者不负戴于道路矣(名词,道路)(《齐桓晋文之事》)④师道之不传也久矣(名词,风尚)(《师说》)3.当①当其无,有车之用[介词,在(某处、某时)]②当窗理云鬓,对镜帖花黄(对着,面对)(《木兰诗》)③人君当神器之重,居域中之大(动词,主持,执掌)(《谏太宗十思书》)④料大王士卒足以当项王乎(动词,阻挡,抵挡)(《鸿门宴》)⑤对酒当歌,人生几何(动词,对)(《短歌行》)⑥一夫当关,万夫莫开(动词,把守)(《蜀道难》)4.复①复众人之所过(动词,弥补,补救)②色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复(动词,回答)(《送东阳马生序》)③虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也(副词,再,又)(《劝学》)④山重水复疑无路,柳暗花明又一村(形容词,繁复,重复)(《游山西村》)5.过①复众人之所过(名词,过错)②闻大王有意督过之(责备)(《鸿门宴》)③臣有客在市屠中,愿枉车骑过之(动词,探望,拜访)(《史记·魏公子列传》)6.伐①自伐者无功(动词,夸耀)②此五霸之伐也(名词,功绩,战功)(《史记·魏公子列传》)③十年春,齐师伐我(动词,讨伐,攻打)(《曹刿论战》)④坎坎伐檀兮(动词,砍伐)(《伐檀》)⑤伐无道,诛暴秦(动词,进攻,征伐)(《陈涉世家》)7.是①自是者不彰(动词,认为正确)②是以圣人无为,故无败(指示代词,此)③自言本是京城女(判断动词,是)(《琵琶行并序》)④以是为非,以吉为凶(形容词,正确)(《书后赋诗》)⑤唯利是图(助词,宾语前置的标志)8.者①自见者不明(代词,用在动词后,指代人,……的人)②此三者,吾遗恨也(代词,放在数词之后,指代事物,……情况)(《伶官传序》)③项伯者,项羽季父也(助词,放在主语之后,引出判断)(《鸿门宴》)9.以①是以圣人无为,故无败(介词,因,因为)②以辅万物之自然而不敢为(表目的的连词,来)10.其①不失其所者久,死而不王者寿(代词,指代第三人称)②其若是,孰能御之(连词,表假设,如果)(《齐桓晋文之事》)③其皆出于此乎(副词,表揣测,大概)(《师说》)④以乱易整,不武。

第一章1 道可道,非常道。

名可名,非常名。

(道可以说,但不是通常所说的道。

名可以起,但不是通常所起的名 。

)2 无,名天地之始。

有,名万物之母 。

(可以说他是无,因为他在天地创始之前;也可以说他是有,因为他是万物的母亲。

)3 故常无,欲以观其妙。

常有,欲以观其徼。

(所以,从虚无的角度,可以揣摩他的奥妙。

从实有的角度,可以看到他的踪迹。

) 4 此两者同出而异名,同谓之玄。

(实有与虚无只是说法不同,两者实际上同出一源。

这种同一,就叫做玄秘。

)5 玄之又玄,众妙之门 。

(玄秘而又玄秘啊!宇宙间万般奥妙的源头。

)第二章1 天下皆知美之为美,斯恶矣。

皆知善之为善,斯不善矣。

(天下的人都知道以美为美,这就是丑了。

都知道以善为善,这就是恶了。

)2 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随 。

(有和无是相互依存的,难和易是相互促成的,长和短互为比较,高和下互为方向,声响和回音相呼应,前边与后边相伴随。

)3 是以圣人处无为之事,行不言之教 。

(所以,圣人从事的事业,是排除一切人为努力的事业;圣人施行的教化,是超乎一切言语 之外的教化。

)4 万物作焉而不为始,生而不有,为而不恃,功成而不居 。

(他兴起万物却不自以为大,生养而不据为己有,施予而不自恃其能,成了也不自居其功。

)5 夫唯不居,是以不去 。

(他不自居其功,其功却永恒不灭。

)第三章1 不尚贤,使民不争 。

(不崇尚贤能之辈,方能使世人停止争斗。

)2 不贵难得之货,使民不为盗 。

(不看重珍奇财宝,方能使世人不去偷窃。

)3 不见可欲,使民心不乱 。

(不诱发邪情私欲,方能使世人平静安稳。

)4 是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

(所以,圣人掌管万民,是使他们心里谦卑,腹里饱足,血气淡化,筋骨强壮。

) 5 常使民无知无欲,使夫智者不敢为也 。

(人们常常处于不求知、无所欲的状态,那么,即使有卖弄智慧的人,也不能胡作非为了。

)6 为无为,则无不治 。

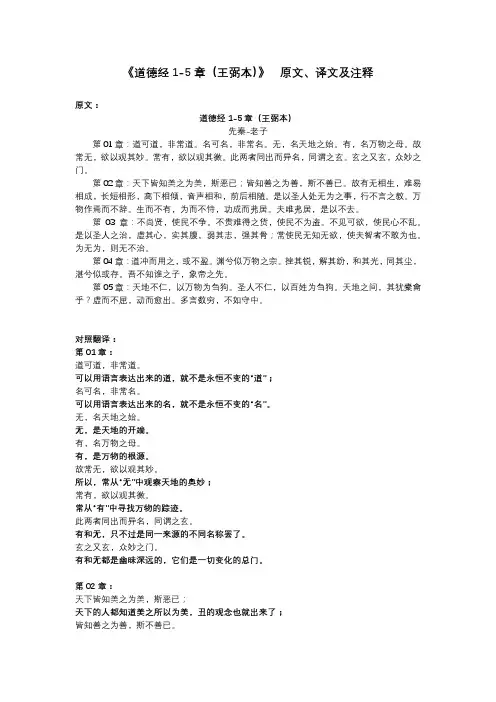

《道德经1-5章(王弼本)》原文、译文及注释原文:道德经1-5章(王弼本)先秦-老子第01章:道可道,非常道。

名可名,非常名。

无,名天地之始。

有,名万物之母。

故常无,欲以观其妙。

常有,欲以观其徼。

此两者同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

第02章:天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教。

万物作焉而不辞。

生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

第03章:不尚贤,使民不争。

不贵难得之货,使民不为盗。

不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨;常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。

为无为,则无不治。

第04章:道冲而用之,或不盈。

渊兮似万物之宗。

挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,湛兮似或存。

吾不知谁之子,象帝之先。

第05章:天地不仁,以万物为刍狗。

圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。

多言数穷,不如守中。

对照翻译:第01章:道可道,非常道。

可以用语言表达出来的道,就不是永恒不变的“道”;名可名,非常名。

可以用语言表达出来的名,就不是永恒不变的“名”。

无,名天地之始。

无,是天地的开端。

有,名万物之母。

有,是万物的根源。

故常无,欲以观其妙。

所以,常从“无”中观察天地的奥妙;常有,欲以观其徼。

常从“有”中寻找万物的踪迹。

此两者同出而异名,同谓之玄。

有和无,只不过是同一来源的不同名称罢了。

玄之又玄,众妙之门。

有和无都是幽昧深远的,它们是一切变化的总门。

第02章:天下皆知美之为美,斯恶已;天下的人都知道美之所以为美,丑的观念也就出来了;都知道善之所以为善,恶的观念也就产生了。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

“有”和“无”互相对立而产生,困难和容易互相矛盾而促成,长和短互相比较才形成,高和下互相对照才有分别,音和声由于对立才显得和谐动听,前和后彼此排列才有顺序,这是永远如此的。

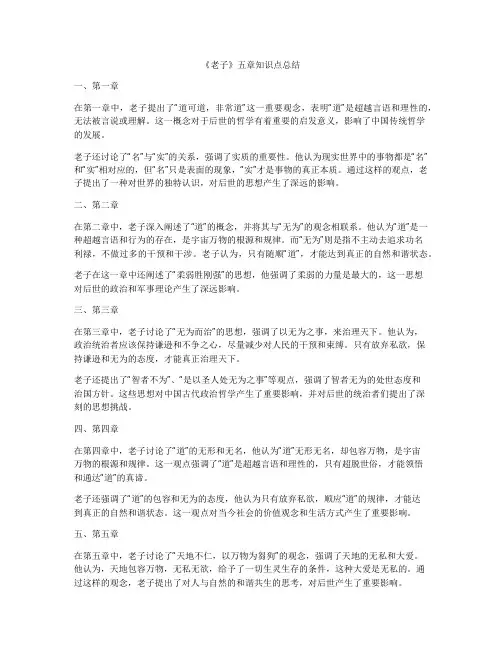

《老子》五章知识点总结一、第一章在第一章中,老子提出了“道可道,非常道”这一重要观念,表明“道”是超越言语和理性的,无法被言说或理解。

这一概念对于后世的哲学有着重要的启发意义,影响了中国传统哲学的发展。

老子还讨论了“名”与“实”的关系,强调了实质的重要性。

他认为现实世界中的事物都是“名”和“实”相对应的,但“名”只是表面的现象,“实”才是事物的真正本质。

通过这样的观点,老子提出了一种对世界的独特认识,对后世的思想产生了深远的影响。

二、第二章在第二章中,老子深入阐述了“道”的概念,并将其与“无为”的观念相联系。

他认为“道”是一种超越言语和行为的存在,是宇宙万物的根源和规律。

而“无为”则是指不主动去追求功名利禄,不做过多的干预和干涉。

老子认为,只有随顺“道”,才能达到真正的自然和谐状态。

老子在这一章中还阐述了“柔弱胜刚强”的思想,他强调了柔弱的力量是最大的,这一思想对后世的政治和军事理论产生了深远影响。

三、第三章在第三章中,老子讨论了“无为而治”的思想,强调了以无为之事,来治理天下。

他认为,政治统治者应该保持谦逊和不争之心,尽量减少对人民的干预和束缚。

只有放弃私欲,保持谦逊和无为的态度,才能真正治理天下。

老子还提出了“智者不为”、“是以圣人处无为之事”等观点,强调了智者无为的处世态度和治国方针。

这些思想对中国古代政治哲学产生了重要影响,并对后世的统治者们提出了深刻的思想挑战。

四、第四章在第四章中,老子讨论了“道”的无形和无名,他认为“道”无形无名,却包容万物,是宇宙万物的根源和规律。

这一观点强调了“道”是超越言语和理性的,只有超脱世俗,才能领悟和通达“道”的真谛。

老子还强调了“道”的包容和无为的态度,他认为只有放弃私欲,顺应“道”的规律,才能达到真正的自然和谐状态。

这一观点对当今社会的价值观念和生活方式产生了重要影响。

五、第五章在第五章中,老子讨论了“天地不仁,以万物为芻狗”的观念,强调了天地的无私和大爱。

道德经《老子》第一章ddD k e ddo f ch (ft g ddo mn g k e mn g f d ch (ft g mn g 道 可 道 , 非 常道 。

名 可 名 , 非 常名。

w u mng ti <n d i zhish i ydu mn g wdn wu zh i ma无 名 天 地 之 始;有名 万 物 之母 。

gu ch (ftw uy u y i gan qi m dch (ft g y d u y u y i 故常 无, 欲 以观其 妙 ? 常 有, 欲以g (n qi ji <D观 其 丿、 徼 。

C 1 l i g zh e t gch u y i mn gt (nig w d zh ixudn 此 两 者,同 出而异 名同 谓之 玄。

xu (n zh i ydu xu (nzhdn g nil do玄 之 又玄众妙之门 。

【解释】道,可以说出来的,就不是永恒的道;名, 可以叫出来的,就不是永恒的名。

无,是天地原始的名字;有,是产生万物的名字。

所以常从 “无”中,去观察道的奥妙。

常从“有” 中,去观察道的运行。

这两者是同一个来源,只是名称不同。

都可说是含义深远。

深远再深 远,就是一切奥妙的总门。

《老子》第二章ti axi ji e zh i mi zhw m is i 、e y iji e zh i天 下 皆 知 美 之为 美 , 斯 恶 恶、 已 。

皆 知sh d zh ish d S i b u sh d y i善 之 为 善斯 不 善 已 。

ydu w u xi agsh egn (n y i xi angch (n g chdn g cUdn xi ag x有 无 相 生 ?难 易 相 成, 长 短相 形g o xi d xi ag yy i sh eg xi ag h e qi <n h o xi ag su 1高 下 相 盈^音 声 相 和 ,、八后相 随 。

道德经1至81章细解1. 引言《道德经》是中国古代哲学家老子所著的一部重要著作,也被认为是道家学派的经典之一。

全书共分为81章,探讨了人生哲学、政治伦理、道德观念等方面的重要议题。

本文将对《道德经》的1至81章进行细解。

2. 章节解读2.1 第一章第一章是《道德经》的开篇之章,强调“道”作为宇宙的根本原则。

正是由于“道”的存在,万物才能自然而然地产生和运行。

2.2 第二章第二章继续讨论“道”的重要性,并强调“道”与“名”之间的关系。

在“名”即思维和语言的世界中,人们往往失去对“道”的真正感知。

2.3 第三章第三章以“不尚贤,使民不争”为核心思想,强调领导者应该放弃自我,不以个人才干和优越感来压制他人,从而实现社会的和谐与稳定。

2.4 第四章第四章强调无欲无求的重要性,认为欲望使人心乱,并导致社会的动荡和矛盾。

只有通过淡泊名利,追求内心的平静与和谐,社会才能达到真正的安定。

2.5 第五章第五章延续了第四章的主题,强调“大道至简”。

只有减少物质欲望,简化生活,才能真正体验到生命的深层意义。

2.6 第六章第六章讲述了“谷神不死,是谓玄牝”的思想。

强调保持内心的纯净和平和,才能与宇宙达到和谐共生的状态。

……2.81 第八十一章第八十一章是《道德经》的最后一章,也被誉为“圣人篇”,总结了全书的主要思想。

它提到了“道”的无穷无尽和救赎的力量,鼓励人们通过修行和自省实现心灵的平静与和谐。

3. 总结《道德经》涵盖了众多哲学思想,旨在引导人们追求内心的平静与和谐。

通过对81章的细解,我们可以更加深入地理解《道德经》的核心思想,包括尊重自然、节制欲望、不争不抗等。

这些思想对于个人的修身、社会的稳定和政治的治理都具有重要的指导意义。

阅读《道德经》可以帮助我们反思自我,探索人生的意义,并找到真正的内心平静与生活幸福。

因此,我们应当认真研读并将其中的智慧理念应用到现实生活中,以实现个人与社会的和谐与进步。

注:本文中的解读仅代表个人观点,读者可结合个人阅读体验进一步探索《道德经》的含义。

无形书院日新晨读《老子》(1~27章)【第一章】道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名天地之始;有名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼(jiào)。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

【第二章】天下皆知美之为美,斯恶(è)已。

皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和(hé),前后相随。

恒也。

是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃(shì),功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

【第三章】不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见(xiàn)可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

常使民无知(zhī)无欲。

使夫智者不敢为也。

为无为,则无不治。

【第四章】道冲,而用之或不盈。

渊兮,似万物之宗;湛(zhàn)兮,似或存。

吾(wú)不知谁之子,象帝之先。

【第五章】天地不仁,以万物为刍(chú)狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐龠(tuóyuè)乎?虚而不屈,动而愈出。

多言数(shuò)穷,不如守中。

【第六章】谷神不死,是谓玄牝(pìn)。

玄牝之门,是谓天地根。

绵绵若存,用之不勤。

【第七章】天长地久。

天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。

是以圣人后其身而身先;外其身而身存。

非以其无私邪(yé)?故能成其私。

【第八章】上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶(wù),故几(jī)于道。

居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。

夫唯不争,故无尤。

【第九章】持而盈之,不如其已;揣(zhuī)而锐之,不可长保。

金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗(yí)其咎(jiù)。

功遂(suì)身退,天之道也。

【第十章】载(zài)营魄(pò)抱一,能无离乎?专气致柔,能如婴儿乎?涤除玄鉴,能无疵(cī)乎?爱民治国,能无为乎?天门开阖(hé),能为雌(cí)乎?明白四达,能无知(zhì)乎?【第十一章】三十辐,共一毂(gǔ),当其无,有车之用。

高二古诗词及文言文必背篇目整理1.高二古诗词及文言文必背篇目整理篇一《老子》五章1.道可道,非常道。

名可名,非常名。

无,名天地之始;有,名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

2.天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教。

万物作焉而不始,生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

3.绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。

此三者,以为文不足,故令有所属。

见素抱朴,少私寡欲。

4.天下莫柔弱于水,而攻坚强者,莫之能胜。

其无以易之。

弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。

是以圣人云:受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。

正言若反。

5.小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。

虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。

使人复结绳而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

诗经•氓氓之蚩蚩,抱布贸丝。

匪来贸丝,来即我谋。

送子涉淇,至于顿丘。

匪我愆期,子无良媒。

将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。

不见复关,泣涕涟涟。

既见复关,载笑载言。

尔卜尔筮,体无咎言。

以尔车来,以我贿迁。

桑之未落,其叶沃若。

于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮,犹可说也。

女之耽兮,不可说也!桑之落矣,其黄而陨。

自我徂尔,三岁食贫。

淇水汤汤,渐车帷裳。

女也不爽,士贰其行。

士也罔极,二三其德。

三岁为妇,靡室劳矣。

夙兴夜寐,靡有朝矣。

言既遂矣,至于暴矣。

兄弟不知,咥其笑矣。

静言思之,躬自悼矣。

及尔偕老,老使我怨。

淇则有岸,隰则有泮。

总角之宴,言笑晏晏。

信誓旦旦,不思其反。

反是不思,亦已焉哉。

《秋兴八首·其一》杜甫玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

道德经老子》第一章ddo k e ddo f耳ch d n g d d o miig 道可道,非常道。

名k e m^ g f耳chdn g m^g可名,非常名。

wQ m^ g ti ①d i zh1sh i y d u miig 无名天地之始;有名wdn w u zh 1 m u万物之母。

gu chdn g w Q y u y i gai q i mi d o 故常无,欲以观其妙chdn g y du y u y i ga q i ji d o •常有,欲以观其徼。

c i li dig zh e t?n g ch u ?r y i mn g 此两者,同出而异名t?n g wai zh1xud n xu d n zh1y?u同谓之玄。

玄之又xudn zh?n g mido zh1m?n玄众妙之门。

解释】道,可以说出来的,就不是永恒的道;名,可以叫出来的,就不是永恒的名。

无,是天地原始的名字;有,是产生万物的名字所以常从“无”中,去观察道的奥妙。

常从“有”中,去观察道的运 行。

这两者是同一个来源,只是名称不同。

都可说是含义深远。

深远 再深远,就是一切奥妙的总门。

老子》第二章ti aixi a ji ezh 1zh 1 w?i m e i天下 皆 知 美之 为 美, s 1ay iji ezh 1 sh a i zh 1 w?i 斯恶恶已。

皆 知善之为shdns 1b u sh a iy i善斯 不善已。

y d u w u xi a i g sh e i gi d iy ixi a i g ch?i g有无相生难易 相成chdn g dudi xi a i g x i gg a xi a xi a i g长 短相 形高 下相y ngy 1i sh e i g xi a i g h?qi d i h?u盈音声 相和、八 1前后xi a n gsu 1h?i g y e相 随 。

恒 也 。

sh i y i shai g r ?i ch u w uw?i zh 1 sh i是以 圣 人处 无为之事x n g b u y d n zh 1 ji a ow a iw u行不言之教 •万物zu? ?rf ush ish e i g ?rf uy d u作而 弗 始生而 弗有w?i ?rf ush ig n g ch?i g ?r9为而弗 恃9功成而b u j 口 f 口w?i f u j u shi 不居。