高中语文选修《老子五章》原文和翻译

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:8

道德经5章精解和译文

精解:

第五章主要讲述“天地之间”的神秘法则,强调“大道至简”。

它告诉我们,天地运行的自然法则是无为而治,没有任何强制或违背自然的行为。

人们应该顺应自然的变化和流动,不要过度干预,才能达到真正的和谐。

译文:

天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。

多言数穷,不如守中。

译文解析:

天地之间的运行好比一个巨大的皮袋,内部虚空而不坚硬,因此能够变化自如。

皮袋中的物体随着皮袋的运动而流动。

言辞过多、计算过细的人,无法与自然的法则相比拟。

与其纠结于外界的表象和细节,不如守住内心的中正之道。

老子原文和翻译老子原文和翻译《老子》/《道德经》,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,下面就是小编整理的老子原文和翻译,一起来看一下吧。

【老子·第一章】道可道,非常道。

名可名,非常名[1]。

无名天地之始;有名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

【注释】:[1]通常译为"可以说出来的道,就不是永恒不变的道",强调道是不可言说的。

但这样的翻译,等于一开始就剥夺了老子言说真道的可能性和可靠性。

其实"常"字在《老子》中多为"通常"之意。

另一方面,"道"字,到老子之时,已经用得很泛:有"道路"之意,如《易经》"履道坦坦,幽人贞吉";有"王道"之意,如《尚书》"无有作好,遵王之道";有"方法"之意,如《尚书》"我道惟宁王德延";又有"言说"之意,如《诗经》"中之言,不可道也"。

《尚书序》(相传为孔子所作)说:"伏牺、神农、黄帝之书,谓之三坟,言大道也。

少昊、颛乙、高辛、唐、虞之书,谓之五典,言常道也"。

这里用了"常道"一词,指一般的道理。

又有冯友兰先生考证说,古时所谓道,均为人道,到了老子才赋与道形而上学的意义。

可见,老子要宣示上天大道,必须一开始就澄清概念,强调他下面要讲的道,绝非人们一般常指的道,不是一般的道理,即非"常道",而是……是什么呢?就要听老子娓娓道来了。

【翻译】:道可以说,但不是通常所说的道。

名可以起,但不是通常所起的名。

可以说他是无,因为他在天地创始之前;也可以说他是有,因为他是万物的母亲。

《老子》第一章道可道,非常道;名可名,非常名。

无名,天地之始;有名,万物之母。

故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。

此两者同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

【译文】道是可以阐述解说的,但并非等同于浑然一体,永恒存在,而有运动不息的那个大道。

道名也是可以命名的,但并非等同于浑然一体,永恒存在,而有运动不息的道之名。

无,天地的本初。

由道而产生的万物,万物的本生。

因此,从常无中,将以观察道的微妙;从常中有,将以观察道的边际。

这无、有二者,同出于道而名称不同,都可以谓玄妙幽深。

玄妙而又玄妙,正是天地变化的总源头。

《老子》第二章天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随……是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而不居。

夫唯不居,是以不去。

天下人都知道美之所以为美,于是就有了令人嫌恶的丑;都知道善之所以为善,于是就有了反面的不善。

所以,"有"与"无"相互突显,"难"与"易"相互促成,"长"与"短"相互显现,"高"与"下"相依而存,"音"与"声"相互陪衬,"前"与"后"相互照应——这些"名"相反而相成,迁延不居而不独立自足。

因此,圣人从事于无所成名的事务,施行无须仗名立言的劝教,坦荡迎候万物的涌现与流变而不抵触畏避,生养了一切并不拘系自有,做成了什么并不执为仗恃,成就了事业并不矜居功名。

《老子》五章(知识讲解)《道德经》在国外拥有最多的译者和读者的书。

《道德经》是解释道家哲学的主要经文。

含有丰富的辩证法思想,老子哲学与古希腊哲学一起构成了人类哲学的两个源头,老子也因其深邃的哲学思想而被尊为“中国哲学之父”。

老子的思想主张是“无为”,老子的理想政治境界是“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。

老子哲学的精髓是他的朴素辩证法思想,认为天地万物都是相反相成的“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随”。

字词汇总语音音声相和(hè)夫(fú)唯弗居受国之垢(gòu)虽有舟舆(yú)重点字词①道.(自然规律,自然法则)可道.(演说,说出),非常..(非:不是;常:永恒不变的,为两个词)道.(自然规律,自然法则)。

②名.(名词、名称、称呼等)可名.(叫出),非常名.(名词、名称、称呼等)。

③此三者,以为..文不足【以为:应为“以(之)为”的省略,“把(它)作为”之意】④虽.有舟舆,无所乘之(虽:即使,表假设关系)。

⑤甘.其食,美.其服,安.其居,乐.其俗(四个词都是使动用法)。

《老子》节选文本中的成语与格言①成语:有无相生前后相随绝圣弃智见素抱朴以柔克刚小国寡民②格言:道可道,非常道;名可名,非常名。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

重点语句断句难点①“无名天地之始,有名万物之母”应断为:“无,名天地之始,有,名万物之母”②“故常无欲以观其妙,常有欲以观察其徼”应断为:“故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

”课文精要理解主旨《老子》又被称为《道德经》,其中“道”是《老子》思想的核心。

全书五千余字,“道”字就出现了七十余次。

什么是“道”?据《老子》说,这是“玄之又玄”的东西,是超出人们经验世界的存在,因此,很难加以明确的解释。

简单的说,“道”是天地万物的本源,并有自己的运行规律。

所以,作者将“道”称之为“天地之始”“万物之母”“众妙之门”“万物之宗”。

《老子》五章译文及导读《老子》五章译文及导读【第一章】道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名,万物之始也;有名,万物之母也。

故恒无欲也,以观其眇;恒有欲也,以观其所徼。

两者同出,异名同谓。

玄之又玄⑾,众眇之门。

【译文】“道”如果可以用言语来表述,那它就是常“道”(“道”是可以用言语来表述的,它并非一般的“道”);“名”如果可以用文辞去命名,那它就是常“名”(“名”也是可以说明的,它并非普通的“名”)。

“无”可以用来表述天地浑沌未开之际的状况;而“有”,则是宇宙万物产生之本原的命名。

因此,要常从“无”中去观察领悟“道”的奥妙;要常从“有”中去观察体会“道”的端倪。

无与有这两者,来源相同而名称相异,都可以称之为玄妙、深远。

它不是一般的玄妙、深奥,而是玄妙又玄妙、深远又深远,是宇宙天地万物之奥妙的总门(从“有名”的奥妙到达无形的奥妙,“道”是洞悉一切奥妙变化的门径)。

【导读】指出所要讨论的主旨为宇宙的起源,其目的是去寻找万物的“始”和“母”。

为了达到目的,老子划定了不同的范畴:常道,非常道;常名,非常名;无名(﹦无),有名(﹦有);无欲,有欲;玄(玄1),又玄(玄2);妙,徼;等。

老子认为,通过这些范畴的种种关系就能最终了解造成宇宙源起的最微小因素“众妙”。

【第二章】天下皆知美之为美,恶已;皆知善,斯不善矣。

有无之相生也,难易之相成也,长短之相刑也,高下之相盈也,音声之相和也,先后之相随,恒也。

是以圣人居无为之事,行不言之教,万物作而弗始也,为而弗志也,成功而弗居也。

夫唯弗居,是以弗去。

【译文】天下人都知道美之所以为美,那是由于有丑陋的存在。

都知道善之所以为善,那是因为有恶的存在。

所以有和无互相转化,难和易互相形成,长和短互相显现,高和下互相充实,音与声互相谐和,前和后互相接随——这是永恒的。

因此圣人用无为的观点对待世事,用不言的方式施行教化:听任万物自然兴起而不为其创始,有所施为,但不加自己的倾向,功成业就而不自居。

第一章【原文】道可道,非常道。

名可名,非常名。

无,名天地之始;有,名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

译文:能够言说的道理,就不是恒久不变的道理;能叫出来的名词,就不是永恒的名词。

以“无”来命名天地万物之始,以“有”来命名万物之母。

所以从永恒的“无”中,可以观察宇宙的微妙之处;从永恒的“有”中,可以推知万物的极限。

常有和常无同出一源却各有不同的名称,都是玄妙的道理。

玄妙啊玄妙,玄之又玄,这是探求一切奥妙的门径。

第二章【原文】天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善矣。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

译文:天下人都知道美好的事物是美的,这就无所谓丑了;都知道怎样才算善,这就无所谓恶了。

所以有无由相互对立而产生,难易由相互对立而形成,长短由相互对立而体现,高下由相互对立而存在,音声由相互对立而谐和,前后由相互对立而出现。

因此,“圣人”用“无为”去处事,用不言去教导,任凭万物自然生长,而不去开创它。

生养了万物,而不占有,推动了万物,而不以为恩泽在已,功成而不自居。

正由于不居功,所以才永远不会失去。

第十九章【原文】绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。

此三者以为文,不足。

故令有所属:见素抱朴,少思寡欲,绝学无忧。

译文:抛弃聪明和智慧,人民才有百倍的利益;抛弃讲仁和义,人民才能够回到孝慈;抛弃巧和利,盗贼才能消灭。

以上三条光作为原则提出是不够的,所以要使人的认识有所从属:表现单纯、持守朴素,减少私心、降低欲望,抛弃学问,没有忧愁。

第七十八章【原文】天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。

弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。

是以圣人云:受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。

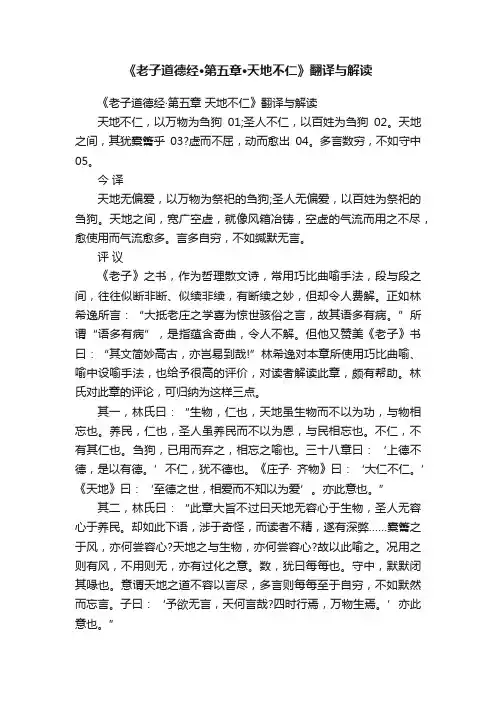

《老子道德经·第五章·天地不仁》翻译与解读《老子道德经·第五章天地不仁》翻译与解读天地不仁,以万物为刍狗01;圣人不仁,以百姓为刍狗02。

天地之间,其犹橐籥乎03?虚而不屈,动而愈出04。

多言数穷,不如守中05。

今译天地无偏爱,以万物为祭祀的刍狗;圣人无偏爱,以百姓为祭祀的刍狗。

天地之间,宽广空虚,就像风箱冶铸,空虚的气流而用之不尽,愈使用而气流愈多。

言多自穷,不如缄默无言。

评议《老子》之书,作为哲理散文诗,常用巧比曲喻手法,段与段之间,往往似断非断、似续非续,有断续之妙,但却令人费解。

正如林希逸所言:“大抵老庄之学喜为惊世骇俗之言,故其语多有病。

”所谓“语多有病”,是指蕴含奇曲,令人不解。

但他又赞美《老子》书曰:“其文简妙高古,亦岂易到哉!”林希逸对本章所使用巧比曲喻、喻中设喻手法,也给予很高的评价,对读者解读此章,颇有帮助。

林氏对此章的评论,可归纳为这样三点。

其一,林氏曰:“生物,仁也,天地虽生物而不以为功,与物相忘也。

养民,仁也,圣人虽养民而不以为恩,与民相忘也。

不仁,不有其仁也。

刍狗,已用而弃之,相忘之喻也。

三十八章曰:‘上德不德,是以有德。

’不仁,犹不德也。

《庄子· 齐物》曰:‘大仁不仁。

’《天地》曰:‘至德之世,相爱而不知以为爱’。

亦此意也。

”其二,林氏曰:“此章大旨不过曰天地无容心于生物,圣人无容心于养民。

却如此下语,涉于奇怪,而读者不精,遂有深弊……橐籥之于风,亦何尝容心?天地之与生物,亦何尝容心?故以此喻之。

况用之则有风,不用则无,亦有过化之意。

数,犹曰每每也。

守中,默默闭其喙也。

意谓天地之道不容以言尽,多言则每每至于自穷,不如默然而忘言。

子曰:‘予欲无言,天何言哉?四时行焉,万物生焉。

’亦此意也。

”其三,林氏曰:“但圣人(指孔子)之语粹而易明,此书(指《老子》)则鼓舞出入,使人难晓。

或者以为戒之多言,则与上意不贯矣。

如此看破,非为一章之中首末贯串,语意明白,而其文简妙高古,亦岂易到哉?”林氏此说,颇有见地。

高中语文选修《老子五章》原文和翻译《老子五章》原文和翻译老子五章是《道德经》中的五个核心章节,被公认为老子思想的集中展示。

本文将为您呈现《老子五章》的原文和翻译,帮助您更好地理解老子思想的精髓。

第一章:道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名天地之始;有名万物之母。

故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

翻译:道,可以说出来的,不是永恒的道。

名,可以命名的,不是永恒的名。

无名的是天地的起源,有名的是万物的母亲。

因此,常常没有欲望,以观察其奥妙;常常有欲望,以观察其局限。

这两者,虽然从同一来源,但却有不同的名称,统称为玄。

玄中又有更深奥的存在,这是一切奇妙之门。

第二章:天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞;生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

翻译:天下人都知道美是美,就会有丑;人人都知道善是善,就会有恶。

因此,有和无相生,难和易相成,长和短相比,高和低相对,音声和谐相合,前和后相随。

所以,圣人对于无为的事,不使用言语教导,万物自然而然地成就而不加斥责;生而不占有,为而不依赖,功成而不居功。

只有不居功,才不会离去。

第三章:不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。

常使民无知、无欲。

使夫〔谛〕视其〔精〕,复〔小〕极。

〔苦〕于不〔劲〕,则无所不〔亡〕。

翻译:不推崇贤人,使人民不争;不追求稀有的珍品,使人民不去偷窃;不显露可欲之物,使人民的心不烦乱。

因此,圣人的治理之道就是内心虚空,胃口满足;意志温和,骨骼坚强。

常常使人民无知,无欲。

使人们回归纯粹,再度精神集中。

在不勉强之下,就无所失去。

第四章:道冲而用之,或不盈。

渊兮似万物之宗。

挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。

《老子》第五章原文及翻译《老子》第五章原文及翻译《老子》第五章的内容主要包括两方面的意思,一是老子再次表述了自己无神论的思想倾向,否定当时思想界存在的把天地人格化的观点。

以下是小编搜索整理一篇《老子》第五章原文及翻译,欢迎大家阅读!第五章[原文]天地不仁,以万物为刍狗①;圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐龠乎②?虚而不屈③,动而俞出④。

多闻数穷⑤,不若守于中⑥。

[译文]天地是无所谓仁慈的,它没有仁爱,对待万事万物就像对待刍狗一样,任凭万物自生自灭。

圣人也是没有仁受的,也同样像刍狗那样对待百姓,任凭人们自作自息。

天地之间,岂不像个风箱一样吗?它空虚而不枯竭,越鼓动风就越多,生生不息。

政令繁多反而更加使人困惑,更行不通,不如保持虚静。

[注释]①刍(chu)狗:用草扎成的狗。

古代专用于祭祀之中,祭祀完毕,就把它扔掉或烧掉。

比喻轻贱无用的东西。

在本文中比喻:天地对万物,圣人对百姓都因不经意、不留心而任其自长自消,自生自灭。

正如元代吴澄据说:“刍狗,缚草为狗之形,祷雨所用也。

既祷则弃之,无复有顾惜之意。

天地无心于爱物,而任其自生自成;圣人无心于爱民,而任其自作自息,故以刍狗为喻。

”②犹橐龠(tuoyue):犹,比喻词,“如同”、“好象”的意思。

橐龠:古代冶炼时为炉火鼓风用的助燃器具——袋囊和送风管,是古代的风箱。

③屈(gu):竭尽,穷尽。

④俞:通愈,更加的意思。

⑤多闻数穷:闻,见闻,知识。

老子认为,见多识广,有了智慧,反而政令烦苛,破坏了天道。

数:通“速”,是加快的意思。

穷:困穷,穷尽到头,无路可行。

⑥守中:中,通冲,指内心的虚静。

守中:守住虚静。

[引语]他认为天地是自然的存在,没有理性和感情,它的存在对自然界万事万物不会产生任何作用,因为万物在天地之间依照自身的自然规律变化发展,不受天、神、人的左右。

二是老子又谈到“无为”的社会政治思想,是这对前四章内容的进一步发挥。

他认为,作为圣人——理想的`统治者,应当是遵循自然规律,采取无为之治,任凭老百姓自作自息、繁衍生存,而不会采取干预的态度和措施。

道德经第五章原文及译文王弼通行版:第五章原文:天地不仁,以万物为刍狗,圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐籥乎?虚而不屈,动而愈出。

多言数穷,不如守中。

译文:天地是无所谓仁慈的,它没有仁爱,对待万事万物就像对待刍狗一样,任凭万物自生自灭。

天地之间,岂不像个风箱一样吗?它空虚而不枯竭,越鼓动风就越多,生生不息。

政令繁多反而更加使人困惑,更行不通,不如保持虚静。

马王堆出土帛书版:第五章原文:天地不仁,以万物为刍狗。

圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐龠舆?虚而不屈,动而愈出。

多闻数穷,不若守于中。

译文:天地是无所谓仁慈的,它没有仁爱,对待万事万物就像对待刍狗一样,任凭万物自生自灭。

圣人也是没有仁受的,也同样像刍狗那样对待百姓,任凭人们自作自息。

天地之间,岂不像个风箱一样吗?它空虚而不枯竭,越鼓动风就越多,生生不息。

政令繁多反而更加使人困惑,更行不通,不如保持虚静。

老子《道德经》有:“天地不仁,以万物为刍狗”的话——一般人批评老子这句话为阴险、刻薄,看事情太透彻。

因为他们解释这句话的意思是说,天地无所谓仁不仁,生了万物,又把万物当刍狗来玩弄。

这是对老子思想的误解,或者故意曲解来作幽默用的。

老子“刍狗”的本意,就是草做的狗。

狗在古代本来是作祭祀用的牺牲,在祭祖宗、祭天地等典礼中,如现在的冷猪头、牛、羊等。

后来由于社会风气的演变,不再用真的狗,而用草扎一只狗形来代替。

相当于后世在拜拜的时候,用面做的猪头来代替真的猪头一样。

刍狗做好以后,在还没有用来祭祀之前,大家对它都很重视,碰都不敢随便碰;等到举行祭祀以后,就把它丢到垃圾堆里去了。

《老子五章》古今正解[原文][一章]道可道,非常道;名可名,非常名。

无,名天地之始;有,名万物之母。

故常无欲以观其妙;常有欲以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

[古文正解]道可道也,非常道也,术而已;名可名也,非常名也,谓而已。

故,常道者,恒无为也,复归于无极;常名者,恒无象也,复归于混一。

名于天地之始者,无也;名于万物之母者,有也。

故常无欲也,以观其妙;常有欲也,以观其所徼。

无而或常有之,有而或常无之,是以皆不可以物观之者,玄也;亦无亦有,亦有亦无,是以不可分而合一者,道也。

合常无有而观于道,以知众妙。

是以道者无物之物,天地之始复万物之母。

知之者莫不通矣,从之者莫不治矣,执之者莫不成矣,失之者莫不殆矣。

故字之曰道。

[今文正解]道可以阐述,不是“恒常之道”,术用而已;名可以命名,不是“恒常之名”,指称而已。

所以,称之为“恒常之道”者,总是无所行为,复归于无极莫测;称之为“恒常之名”者,总是无所征象,复归于混沌纯一。

“天地出现之始”,则命名为“无”;“万物发源之母”,则命名为“有”。

所以,以其总是无所欲求啊,来观知作为“天地出现之始”而称为“无”的存在运行之微妙;以其总是有所欲求啊,来观知作为“万物发源之母”而称为“有”的规律制约之要求。

“无”却又总是存在,“有”却又总是虚无,都不可以用具体事物来认识这两者,可称为“玄”;既虚无又存在,既存在又虚无,因此两者不可区分而合一,这就是“道”。

结合永远虚无和永远存在为一体来观知道,能够以此知晓一切奥妙。

因此,道是没有物象的物,既是天地之始又是万物之母。

知道它就没有不通晓的,依从它就没有不治理好的,执守它就没有不成功的,失去它没有不衰亡的。

所以给它取字为“道”。

《道德经》古今正解第二[原文][二章] 天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无之相生,难易之相成,长短之相形,高下之相倾,音声之相和,先后之相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教。

《老子》五则翻译

1. 道,如果说得出,它就不是永恒的“道”; 名,如果说得出,也就不是永恒的名。

我们用“无”来命名万物之始,用“有”来命名万物之母,所以从永恒的无“中”可以观察宇宙的微妙之处,从永恒的“有”中可以推知万物的极限。

极远啊,极深啊,它是一切微妙的总和。

2. 天下人都知道美之所以为美,那是由于有丑陋的存在。

都知道善之所以为善,那是因为有恶的存在。

所以有和无互相转化,难和易互相形成,长和短互相显现,高和下互相充实,音与声互相谐和,前和后互相接随——这是永恒的。

因此圣人用无为的观点对待世事,用不言的方式施行教化:听任万物自然兴起而不为其创始,有所施为,但不加自己的倾向,功成业就而不自居。

正由于不居功,就无所谓失去。

3. 弃绝最高学问和渊博知识,有利于民众百倍。

弃绝仁义,民众才会恢复慈孝。

弃绝奸巧投机,才没有盗贼。

这三者作为学说是不够的,还应该让民众知晓最根本的。

展现朴素保持纯真,减少私心限制欲望,弃绝机巧就可无忧。

4. 天下没有比水更柔弱的了,而攻克坚强的没有比它更能胜任,它是无法用其他东西代替的。

弱胜强,柔胜刚,天下没有人不知晓,却无人照此实行。

因此。

圣人说:能承受国家的耻辱,就是国家的主宰者;能承受国家的灾祸,才是天下的君王。

正话听起来好像反语啊!

5. 小的国家少的民众。

虽有多种生活器具却不使用,民众重视生命而不迁移;虽有舟车无人乘坐,虽有兵器却无处陈列。

假若人能回到远古结绳记事,食甘甜,服华美,居所安宁,民众快乐该多好啊!毗邻的国家相望,鸡犬之声相闻,民众直到老死也不需互相来往。

高中语文选修《老子五章》原文和翻译

1.一章

原文:道可道,非常道;名可以名,非常名。

无,名天地之始;有,名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

译文:道,(如果)能够说得出,他就不是永恒的“道”;名,(如果)能叫得出来,它也就不是永恒的名。

我们用“无”来命名田地万物的开始,用“有”来命名万物的起源(母)。

所以从永恒的“无”中,可以观察宇宙的微妙之处;从永恒的“有”中,可以推知万物的极限。

这两者是同一个来源,却各有不同的名称,它们都可以说是玄妙的道理。

极远啊,又极深,他是一切微妙的总门。

解读:本章开篇明义,树立高标。

“道”是这章(也是《老子》全书)的核心概念,是老子最高的哲学范畴。

在这里“道”是指一切存在的根源,是自然界最初的发动者,具有无限的潜在力量和创造力,天地间万物蓬勃的生长都是道的潜藏力不断创发的一种表现。

“道”具有不可言说性,不可以概念化,

是天地万物的根源和本源!

“无”和“有”用来指称“道”的,是用来表明“道”由无形质落实向有形质的一个过程。

“无”并不等于零,相反,因为“道”具有潜藏的特性,不能为人的感观所认识;所以老子用“无”字来指称这个“不见其形”的特性。

“无”在老子看来,蕴含着无限未显现的生机,“无”蕴涵着无限的“有。

”

“不见其形”被称为“无”的“道”,却能产生天地万物,所以老子用“有”来形容“形而上”的“道”向下落实到“形而下”的介于“有形”与“无形”的一种特定的状态。

“无”和“有”,来源相同,有机联系,相辅相成,同叫做“玄”。

所以,综合起来“道”是“无”中“有”,“有”中“无”,“道”超越于人的经验世界。

这一章启示我们:不可拘泥于万事万物的表象,而应该用心去体悟“道”的实质。

这是老子思想的一个哲学出发点。

老子就是从这里出发,去阐述他的政治哲学和人生哲学的。

2.二章

原文:天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

是

以圣人处无为之事,行不言之教。

万物作焉而不为始。

生而不有,为而不恃,功成而不居。

夫唯弗居,是以不去。

译文:天下的人都知道怎样才算美,这就无所谓丑了;都知道怎样才算善,这就无所谓恶了。

所以,有无由互相对立而产生,难易由互相对立而形成,长短由互相对立而体现,高下由互相对立而存在,音声由互相对立而和谐,前后左右互相对立而出现。

因此,“圣人”用“无为”去处事,用不言去教导,任凭万物生长变化,而不开创它。

生养了万物,而不据调为己有。

推动了万物,而不自以为尽了力,功成而不自居(占为己有)。

正因为不居功,所以他的功绩不会失去。

解读:道是绝对的、永恒的,但是自然界的一切现象和事物都是相对的、变动的。

美与丑、善与恶、难与易、长与短、高与下、前与后等等称谓、概念与价值判断,都是在相对的关系中产生的,同时这种相对关系也不断地变动。

“有无相生、难易相成、长短相形、高下相倾、音声相和、前后相随”,说明一切事物在相对的关系中,显现相成的作用,互相依赖,相互补充。

在这里,“圣人”是老子心中理想人物的折射,他依照自然的规律而不强做妄为。

天地间,万物欣然而作,各呈己态,圣明的人仅仅从旁边辅助,任凭各自的生命展开其生命的内涵。

同时,老子强调每个人都要发挥创造的动力,但是不能让自己的私欲无限发展。

“生而不有”、“为而不恃”“功成而弗居”:“生”、“为”、“功成”,正是强调人要去工作,去创建,去发挥主观能动性,去贡献自己的力量,去成就大众的事业。

但是对于人类的努力所得来的成果,却不必擅自据为己有。

“不有”、“不恃”、“弗居”就是强调个人要消除占有的冲动,因为人类社会的争端,就在于人人都想扩张自己的私欲。

从这点看,老子的人生观,并不消极。

3.十九章

原文:绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。

此三直,以为文不足,故令有所属:见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。

译文:抛弃了聪明和智慧,人民才有百倍的利益;抛弃了“仁”和“义”,人民才能回到孝和慈;抛弃了巧和利,盗贼才能消灭。

以上三条作为文

治法度是不够的,所以要使人的认识有所从属:表现单纯、持守朴素,降低欲望,抛弃学问,没有忧愁。

解读:这章具体陈述老子的治国主张,有很强的现实针对性。

这章老子首先讲应该去除哪些东西,再从正面讲怎样做。

老子主张摒弃知识、智慧、摒弃仁义等道德规范。

因为“智慧”等往往成了人们雕饰言行乃至弄虚作假以博取功名富贵的手段;同时,在老子看来,对百姓“仁”也不必要,因为“仁”必然会干涉百姓的生活,国家就不得安宁了。

“绝仁弃义,名复孝慈”,是因为人的天性就讲孝慈,不讲仁义,百姓自然就回能回到上慈下孝。

“绝巧弃利,盗贼无有”实际上是强调“无欲”,治国者无欲,不积聚奇巧器物,百姓见不着,就不会产生“欲”了,盗窃等事情就不会发生了。

在老子看来,是在位者自己的贪欲引来了盗贼。

在这章里,“圣”“智”和“绝学”相对,“巧”、“利”相对的是“少私寡欲”,“仁”“义”相对的是“素”“朴”:前者是社会的祸害,后者是救世的良方。

特别强调的是,“素”、“朴”都是指的是没有搀杂“人为”因素的自然本性。

老子以为智巧谋虑的产生就意味着纯真本性的迷失,所以我们要防

止智巧谋虑,恢复自然本真的状态,见素抱朴。

人们只有改变占有的观念,摆脱贪欲的困扰,无执无为,顺应自然,这样才能恬然安适。

这一点和孟子的“不失其他赤子之心”不谋而合。

4.七十八章

原文:天下莫柔弱于水,而攻坚强者,莫之能胜。

其无以易之。

弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知。

莫能行。

是以圣人云:受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下主。

正言若反。

译文:天下没有比水更柔弱的东西,而攻击坚强的力量没有超过它的,因为没有什么能代替它。

弱小之所以能胜强,柔之所以能胜强,天下没有人不懂,就是没有人肯去做。

因此,“圣人”说:承担国家的屈辱,,才算是国家的君主;承担国家的灾祸,才算是天下的君主。

正面的话听起来恰像是反语。

解读:此章从生活经验出发,引申出弱能胜强、柔能克刚的道理,其本质上也是强调“圣人”应该遵循的治国之道:即“受国之垢”,“受国不祥”。

可用《老子》中“以其不争,故天下莫能与之争”来概括这种治国的“柔”性:老子用水做喻,就是告诉我们“圣人”

能做到谦卑,言辞谦逊,才能使国家安宁。

这章中,“正言若反”是理解的难点。

所谓“正言若反”,就是从反面来表述正面,从反面来表述肯定。

《老子》中还有“大巧若拙”、“大直若屈”、“大辩若讷”等等,就是从否定的方面来表述肯定。

“正言若反”是老子独特的立言准则,是老子思想的一大特色。

5.八十章

原文:小国寡民,使有什佰之器而不用,使名重死而不远徙,虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。

使民复结绳而用之。

甘其食,美其服,安其居,乐其俗。

邻国行望,鸡犬之声相闻,名至老死不相往来。

译文:国家小,人民少,有各种器具,也不使用;使人民不用生命去冒险,不向远方去迁徙。

虽然有船和车,没有地方乘坐它;虽然有武器装备,没有地方陈列它;使人民再用古代结绳记事的方法。

使人民吃得香甜,穿得漂亮,住得安适,过得习惯。

邻国互相望得见,鸡鸣狗吠的声音互相听得见,而人民知道老死也不相往来。

解读:这一章。

老子描述了理想中的“小国寡民”的社会状态。

他的总的要求是:弃而不用各种各样的器具,让百姓安土重迁。

具体做法是:不用车、船等技术先进的器物,让百姓出行困难;不用武器,就不会产生战争;不用文字,结绳而治,事情就简单化,最后就能让百姓衣服食无忧,安居乐业;和别的国家相邻,却能老死不相往来。

这种“小国寡民”的社会理想,和老子“无为”的政治理想是相联系的。

他其实是主张回到远古时代,并希望社会永远停滞不再发展,是一种十分消极的思想,也没有实现的可能性。

但是,从另一个角度来分析,这里,老子营造的理想的生存之境:人们顺天任势,自然无为,不谋于占有,不为于“益生”,无互相攀比的观念,知足知止,不为“人为”的欲望而奔波,没有因贪婪而产生的追求,没有为名利而发生的争夺,从一定程度上,也体现了人的一种理想的精神境界。