文言文特殊句式句式复习讲义

- 格式:doc

- 大小:101.50 KB

- 文档页数:4

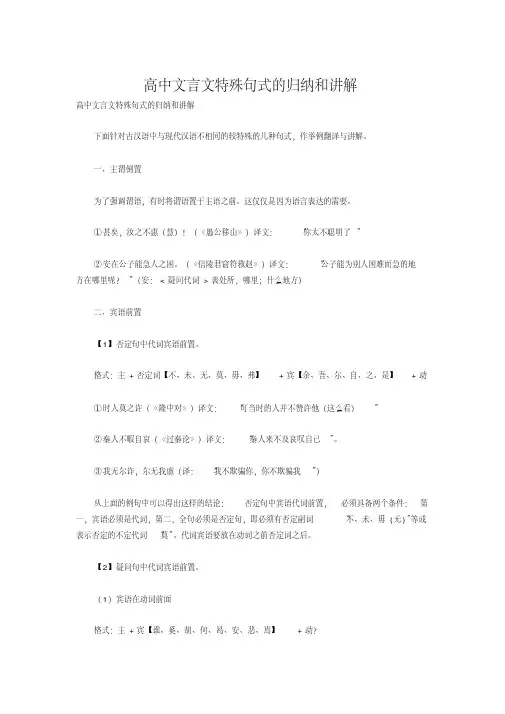

高中文言文特殊句式的归纳和讲解高中文言文特殊句式的归纳和讲解下面针对古汉语中与现代汉语不相同的较特殊的几种句式,作举例翻译与讲解。

一、主谓倒置为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。

这仅仅是因为语言表达的需要。

①甚矣,汝之不惠(慧)!(《愚公移山》)译文:“你太不聪明了”②安在公子能急人之困。

(《信陵君窃符救赵》)译文:“公子能为别人困难而急的地方在哪里呢?”(安:<疑问代词>表处所,哪里;什么地方)二、宾语前置【1】否定句中代词宾语前置。

格式:主+否定词【不、未、无、莫、毋、弗】+宾【余、吾、尔、自、之、是】+动①时人莫之许(《隆中对》)译文:“可当时的人并不赞许他(这么看)”②秦人不暇自哀(《过秦论》)译文:“秦人来不及哀叹自己”。

③我无尔诈,尔无我虞(译:“我不欺骗你,你不欺骗我”)从上面的例句中可以得出这样的结论:否定句中宾语代词前置,必须具备两个条件:第一,宾语必须是代词,第二,全句必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋(无)”等或表示否定的不定代词“莫”。

代词宾语要放在动词之前否定词之后。

【2】疑问句中代词宾语前置。

(1)宾语在动词前面格式:主+宾【谁、奚、胡、何、曷、安、恶、焉】+动?①良问曰:“大王来何操?”《鸿门宴》译文:“张良问公道:‘大王来的时候拿了什么?’”②问女何所思?(《木兰辞》)译文:“问女儿在思考什么?”③吾谁敢怨?(《捕蛇者说》)译文:“我敢埋怨谁呢?”④且焉置土石?(《愚公移山》)译文:“况且把土石放置在哪里?”(焉:<代>表示疑问,相当于“何”,可译作“怎么”、“哪里”)(2)宾语在介词前面格式:主+宾【谁、奚、胡、何、曷、安、恶、焉】+介+动?①不然,籍何以至此?(《鸿门宴》)译文:“不这样,我(项羽)凭什么到这个地步呢?”②谁为哀者?(《五人墓碑记》)译文:“(你们在)替谁哀哭呢?”③微斯人吾谁与归?《岳阳楼记》译文:除了这样的人,我能同谁在一起呢?”④虽生,何面目以归汉?(《苏武传》)译文:“即使活着,(我)凭什么脸面回汉朝去呢?”【3】陈述句中介词宾语前置。

文言句式﹡特殊句式(讲义)闽侯职专语文组程峰清一.判断句解说:判断句即“___是___”。

现代汉语一般是在主语和谓语之间用判断动词“是”来表示判断的,但在古代汉语里,“是”一般是做代词用。

因此,在绝大多数情况下借助语气词来表示判断。

常见的判断句式有以下6种:⑴.主语后面用“者”表示停顿,谓语后面用“也”表示判断,即“___者,___也”。

例如:①廉颇者,赵之良将也。

②师者,所以传道受业解惑也。

⑵.主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

即“__者,__”。

例如:①柳敬亭者,扬州之泰州人,本姓曹。

⑶.主语后面不用“者‘表示停顿,只在谓语后面用“也”表示停顿,即“___,___也”。

例如:①夫战,勇气也。

⑷.“者”和“也”都不用,即“___,___”。

例如:①刘备,天下枭雄。

②秦,虎狼之国。

⑸.用动词“为”表示判断,即“___,为___”例如:人方为刀俎,我为鱼肉。

(人正是刀和砧板,我们是鱼和肉)⑹用“乃、即、则、皆、必”等副词表示肯定判断;用副词“非”表示否定判断。

例如:①梁父即.楚将项燕。

(项梁的父亲是楚国将军项燕)②臣乃.市井鼓刀屠者。

(臣是市井中拿刀的屠夫)③此则.岳阳楼之大观也。

二.被动句 [(主语)被(宾语)怎么样]⑴.用介词“于”表被动,即“谓语(动词)+于”例如:①或脱身以逃,不能容于.远近。

(有的人脱身逃走,不能被远近各地容纳)②激于.义而死焉者。

(被义气激励死在这件事上的)③而智勇多困于.所溺。

(而智慧和勇气往往被所溺爱的事物困扰)④吾长见笑于.大方之家。

⑵.在动词前面用“见”表被动,即“见+谓语(动词)”例如:①众人皆醉我独醒,是以见.放。

(众人都同流合污我独自保持高洁,因此被流放)②信而见.疑,忠而被谤。

⑶.在动词前面用“受”表示被动,即“受+谓语(动词)”例如:①有罪受.贰。

(有罪行就被处罚)②吾不能举全吴之地,十万之众,受.制于人。

(我不能把全吴国的土地,十万的军队,被别人控制)⑷.在动词前面加介词“为”表示被动,即“为+宾语..+动词”(其中宾语可以省略,也可以保留)例如:①身死国灭,为.天下笑。

课件contents •文言文特殊句式概述•判断句式深入剖析•被动句式详解及实例分析•省略句式还原技巧与训练•倒装句式调整方法及实例演示•固定结构掌握与运用能力提升•总结回顾与拓展延伸目录文言文特殊句式概述定义与特点定义特点常见类型及作用判断句被动句省略句倒装句010204识别方法与技巧熟悉文言文特殊句式的类型和特点,掌握各类句式的标志性词语和语法结构。

结合上下文语境进行理解,注意分析句子成分之间的关系和语义逻辑。

善于运用对比、归纳等方法,总结文言文特殊句式的规律和识别技巧。

多读多练,通过大量阅读和练习提高文言文特殊句式的识别和运用能力。

03判断句式深入剖析判断句基本结构主语+谓语+也这种结构是判断句最基本的形式,其中“也”是判断句的标志,相当于现代汉语中的“是”。

例如,“陈胜者,阳城人也。

”主语+为+谓语在这种结构中,“为”是判断词,相当于现代汉语中的“是”。

例如,“余为伯儺,余而祖也。

”主语+乃+谓语这种结构中的“乃”也是判断词,表示肯定判断。

例如,“当立者乃公子扶苏。

”主语+即+谓语这种结构中的“即”同样表示肯定判断。

例如,“梁父即楚将项燕。

”判断句语义关系分析等同关系01类属关系02比喻关系03判断句语气词运用“也”字的运用“矣”字的运用“耳”字的运用被动句式详解及实例分析“为”字句用介词“为”引进行为的主动者,表被动,即“为+施事者+谓语”的形式。

例如,“身死人手,为天下笑。

”“于”字句用介词“于”引进行为的主动者,表被动,即“谓语+于+施事者”的形式。

例如,“而智勇多困于所溺。

”“见”字句在动词前用“见”或又在动词后加“于”引进主动者,表被动,即“见+谓语”或“见+谓语+于+施事者”的形式。

例如,“秦城恐不可得,徒见欺。

”被动句基本形式介绍被动句语义色彩探讨不幸色彩中性色彩有些被动句并不带有明显的感情色彩,只是客观地陈述一个事实。

例如,“屈原既放,游于江潭。

”典型被动句实例剖析“信而见疑,忠而被谤。

高考文言文特殊句式复习教师版高考文言文特殊句式复习教师版一、复习目标帮助学生掌握高考文言文特殊句式的核心知识点,提高对复杂句式和语法的理解能力,为解答文言文阅读题打下坚实的基础。

二、复习内容1、判断句(1)形式:一般以“者……也”或“……者……”的形式结束,如“孟子者,儒家五常之代表也”。

(2)标志词:主要标志词有“为”、“乃”、“即”、“则”、“皆”、“敢问”等。

(3)解析:在判断句中,主语和谓语之间通常没有逗号隔开,而是用判断词来表示判断。

2、被动句(1)形式:句中缺少主语,且使用被动词,如“见”、“被”、“为”、“为……所……”等。

(2)标志词:主要有“见”、“被”、“为”、“为……所……”等。

(3)解析:在被动句中,主语不是动作的执行者,而是接受动作的承受者。

3、省略句(1)形式:句子不完整,缺少某些成分,如主语、谓语、宾语等。

(2)标志词:根据上下文意可补充出省略的成分。

(3)解析:在省略句中,省略的部分可以根据文意进行推断和补充。

4、倒装句(1)形式:谓语前置、宾语前置、定语后置、状语后置等。

(2)标志词:无特定标志词,需要根据上下文意判断。

(3)解析:在倒装句中,句子成分的位置与现代汉语有所不同,需要根据文意进行理解。

5、固定句式(1)形式:固定的搭配和表达方式,如“何……之有”、“如……何”、“唯……是……”等。

(2)标志词:根据固定搭配和表达方式进行判断。

(3)解析:在固定句式中,各个词语之间有着固定的语法关系和意义联系,需要根据固定搭配进行理解和记忆。

三、复习方法1、帮助学生整理和归纳文言文特殊句式的知识点,形成系统化的知识结构。

2、结合历年高考真题进行讲解和训练,加深学生对知识点的理解和掌握。

3、通过课堂互动、小组讨论等方式,鼓励学生积极参与复习过程,提高学习效果。

4、布置适当的练习题和作业,让学生在实践中巩固所学知识。

四、复习进度本复习教师版可根据需要进行调整,以下进度仅供参考:1、判断句(1课时)2、被动句(1课时)3、省略句(1课时)4、倒装句(1课时)5、固定句式(1课时)6、综合练习与讲解(2课时)五、复习效果评估通过课堂提问、小测验和综合练习等方式,对学生的学习效果进行评估,及时发现并解决存在的问题,提高复习效果。

文言特殊句式

常考文言句式的种类:判断句、被动句、倒装句、省略句。

一、判断句

判断句:判断句是对人或事物表示断定,断定人或事物是什么、属于什么的句式。

(一)有标志的判断句

1.用助词“者”、“也”表示判断。

(1)“……者……也”

例:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)

(2)“……者,……”

例:柳敬亭者,扬之泰州人,本姓曹。

(《柳敬亭传》)

(3)“……,……也”

例:和氏璧,天下所共传宝也。

(《廉颇蔺相如列传》)

(4)“……者也”

例:城北徐公,齐国之美丽者也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)

2.用动词“为”、“是”表示判断。

例:人方为刀俎,我为鱼肉。

(《鸿门宴》)

巨是凡人,偏在远郡……(《赤壁之战》)

3.用副词“乃、即、则、皆、必、本、悉”等表示肯定判断。

例:今公子有急,此乃臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)

此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)

臣本布衣。

(《出师表》)

此悉贞良死节之臣。

4.用副词“非、未、弗、无、莫、毋”等表示否定判断。

例:六国破灭,非兵不利,战不善……(《六国论》)

予本非文人画士(《病梅馆记》)

蚓无爪牙之利,筋骨之强(《劝学》)

愿早定大计,莫用众人之议也(《赤壁之战》)

(二)没有标志的判断句(意念判断句)

例:(1)此人力士,晋鄙听,大善;不听,可使击之。

(《信陵君》)(2)秦,虎狼之国,不可信。

不如毋行。

(《屈原》)

(3)刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)

把主语和谓语放在一起,靠意思组合成判断句。

这样的判断句是极少的。

二、被动句

被动句:主语是谓语所表示行为的被动者、受事者的句式。

(一)有标志的被动句

1.用介词“于”表示被动。

〔“谓语+于……”式〕

如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王……(《廉颇蔺相如列传》)

故(怀王)内惑于郑袖,外欺于张仪。

(《屈原列传》)

(“于”引进行为的主动者,表被动。

)

2.用助词“见”表示被动。

〔“见+谓语(+于)” 式〕

如:众人皆醉而我独醒,是以见放。

(《屈原列传》)

臣诚恐见欺于王而负赵。

(《廉颇蔺相如列传》)

(在动词前用“见”表示被动。

也可在动词后加介词“于” 引进主动者。

)

3.用介词“为”表示被动

A.“为……”式

如:身死国灭,为天下笑。

(《伶官传序》)

(“为”可紧挨着动词,也可用“为”引进主动者。

)

B.“为……所……”式

如:有如此之势而为秦人积威之所劫。

(《六国论》)

(巨)行将为人所并,岂足托乎!(《赤壁之战》)

(用“为”引进主动者,谓语前再加“所”,表被动。

)

C.“……为所……”式

如:不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

(“为”的行为主动者不出现,或被承前省略。

)

4.用助词“受”表示被动〔“受+谓语(+于)” 式〕

如:有罪受罚。

(《左传·哀公六年》)

受制于人。

(在动词前用“受”表示被动。

也可在动词后加介词“于”引进主动者。

)

5.用介词“被”表示被动〔“被+动词”式〕

如:信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

(《永遇乐》)

曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

(《琵琶行》)

(用“被”引出主动者。

这种句式与现代汉语的被动句差不多。

)

(二)没有标志的被动句。

(意念被动句)

如:兵挫地削亡其六郡……(《屈原列传》)

荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。

(《赤壁》)

(这种句式不出现表示被动的词,可根据上下文的意思补出。

)

指出下列句子中表被动的动词:

⑴锲而不舍,金石可镂。

⑵人马烧溺死者甚众。

⑶洎牧以谗诛,邯郸为郡

⑷狡兔死,走狗烹;飞鸟尽,良弓藏。

三、倒装句

汉语句子的一般结构:主谓宾,定状补;谓前状,谓后补;定居主宾前。

如图所示:

文言文倒装句的类型主要有:主谓倒置、宾语前置、状语后置、定语后置。

(一)主谓倒置句

画出下列句子的主语与谓语:

例①:甚矣,汝之不惠!(《愚公移山)》)

例②:安在公子能急人之困也?(《信陵君窃符救赵》)

(译文:公子能解救他人的危难表现在哪里?)

(二)宾语前置句

动词可以带宾语,介词也可以带宾语。

在文言文里,宾语通常也是放在动词或介词后边,

宾语前置是有条件的。

1.动词宾语前置

在文言文当中,动词宾语前置是很有规律的。

大致有三种情况:

(1)否定句中代词作宾语,宾语提前;

例:古之人不余欺也。

(《石钟山记》)

三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)

然而不王者,未之有也。

(《齐桓晋文之事》)

世溷浊而莫余知兮,吾方高驰而不顾。

(《涉江》)

(2)疑问句中疑问代词作宾语,宾语提前;

例:大王来何操?(《鸿门宴》)

沛公安在?(《鸿门宴》)

客何为者?(《鸿门宴》)

豫州今欲何至?(《赤壁之战》)

(3)用助词“之”、“是”、“唯…是”“唯…之为”把宾语提前。

(陈述句或非代词宾语前置)

例:譬若以肉投馁虎,何功之有哉!(《信陵君》)

孔子云:何陋之有?(《陋室铭》)

句读之不知,惑之不解。

(《劝学》)

孤臣唯命是听。

(《史记•越王勾践世家》)

唯弈秋之为听。

(《孟子•告子上》)

去我三十里,惟命是听。

孜孜焉唯进修是急。

唯余马首是瞻。

唯利是图

2.介词宾语前置

常见的介词有“于、以、为、从、自、向”等。

(1)疑问代词作宾语,一般放在介词前。

如:微斯人,吾谁与归?

(2)介词宾语不是疑问代词,但为了强调它,也放在介词前。

如介词“以”的宾语。

如:余是以记之。

一言以蔽之。

(3)介词宾语是方位词,也放在介词前。

如介词“向”的宾语。

如:项王、项伯东向坐。

【特别提醒】“相、见、自”作人称代词充当宾语时,一般都放在动词之前,构成宾语前置结构。

例:①吾已失恩义,会不相从许。

②勤心养公姥,好自相扶将。

③儿童相见不相识,笑问客从何处来。

④府吏见丁宁。

⑤生孩六月,慈父见背。

⑥望见恕。

⑦举贤以自佐。

⑧何故怀瑾握瑜,而自令见放为?

(三)状语后置句

状语后置句:也称介词短语后置句,其特点是,应该放在动词前面作状语的介宾短语,却放在了动词后面。

状语后置又称介宾结构后置,主要有“于”、“以”、“乎”结构后置。

如:拜送书于廷。

(《廉蔺列传》)

三顾臣于草庐之中。

(《出师表》)

臣尝从大王与燕王会(于)境上。

(《廉蔺列传》)

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

(《出师表》)

王尝语庄子以好乐。

(《庄暴见孟子》)

项伯乃夜驰之沛公军,具告以事。

(《鸿门宴》)

君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

(《师说》)

(四)定语后置句

定语后置句:修饰词处在中心词后面,形成中心词在前,定语在后的句式,就是定语后置句。

文言句中,经常用助词“之”或“者”表示定语后置。

(1)用“之”表示。

如:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)

四海之大,有几人与?(《五人墓碑记》)

(2)用“者”表示。

如:求人可使报秦者,末得。

(《廉蔺列传》)

亦雁荡具体而微者。

(《雁荡山》)

(3)用“之……者”表示。

如:石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)

马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》)

四、省略句

句子中省略某词或某种成分的现象,文言文中是很多的。

最常见的有以下几种:

1.省略主语。

如:永州之野产异蛇,黑质而白章,触草木,尽死。

2.省略谓语。

如:一鼓作气,再而衰,三而竭。

3 省略宾语。

(包括动词/介词宾语)

如:⑴操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。

⑵客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美?”

4.省略兼语。

(兼语:既是前一个动词的宾语,又是后一个动词的主语。

)

如:不如因而厚遇之,使归赵。

5.省略介词。

如:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

作业:

指出这个句子有哪些特殊句式:

荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。

(《资治通鉴》)。