民族区域自治制度;适合国情的基本政治制度

- 格式:ppt

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:17

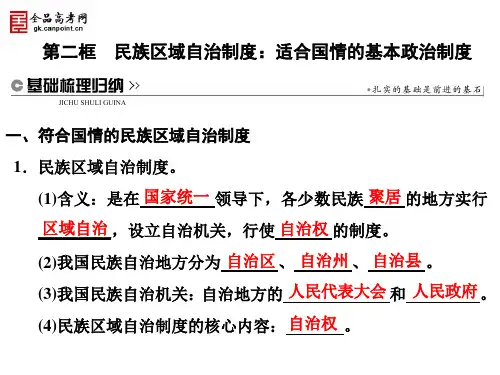

高一政治必修二《民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度》知识点复习高一政治必修二《民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度》知识点复习第二框民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度民族区域自治制度(1)含义:民族区域自治制度是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

(2)前提:在国家统一领导下。

(3)地位:它是适合我国国情的基本政治制度。

(4)内容:①我国的民族自治地方分为自治区、自治州、自治县(旗)三级。

②自治机关是自治地方的人民代表大会和人民政府。

(注意:不包括法院和检察院)它不仅享有一般地方国家机关职权,而且拥有自治权。

③自治权A含义:自治权是自治机关根据本地方实际情况贯彻执行国家法律、政策,自主地管理本民族自治地方内部事务的权力。

B内容:①立法自治权;②经济自治权;③文化管理自治权;④变通执行权;⑤其他自治权。

C地位:自治权是民族区域自治制度的核心内容。

2.我国为什么要实行民族区域自治制度?(1)实行民族区域自治是适合我国国情的必然选择,具体表现为:①它是由我国的历史特点决定的:我国具有统一的多民族国家的历史传统;②它是由我国的现实情况决定的:我国现在是“大杂居、小聚居”的民族分布特点;③各民族在长期奋斗中形成的相互依存的民族关系,使我国的民族区域自治具有坚实的社会和政治基础。

(2)民族区域自治制度具有显著的优越性:①民族区域自治制度有利于维护国家统一和安全;原因:民族区域自治是以领土完整、国家统一为前提和基础的,是国家的集中统一领导与民族区域自治的有机结合,它增强了中华民族的凝聚力,使各族人民,特别是少数民族人民把热爱本民族与热爱祖国的深厚感情结合起来。

②民族区域自治制度有利于保障少数民族人民当家作主的权利得以实现;原因:实行民族区域自治,保证民族自治地方充分享有自治权利,自主管理本地区内部事务,满足了各少数民族人民积极参加国家政治生活的愿望。

《民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度》教学设计一、课程分析新人教版高一政治教材第三单元第七课第二框《民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度》在整课中乃至整个教材中占有重要地位。

因为实行民族区域自治制度是由我国的历史特点和现实情况决定的,是适合我国国情的选择,在解决、处理民族问题上充分显示了其优越性。

该制度的落实切实关系到我国利益,特别是民族之间的关系。

了解民族区域自治制度是贯彻落实合理处理民族关系的原则,是上一次课的延续和巩固。

本框总共分三目,第一目“我国民族区域自治的法制化进程”;第二目“符合国情的民族区域自治制度”;第三目“民族区域自治制度显著的优越性”。

从四个角度分析了我国民族区域自治制度的优越性。

教学重点:明确民族区域自治适合我国国情。

教学难点:民族区域自治制度的优越性。

二、学情分析由于河源市东源县本地有个畲族民族乡,所以讲民族方面的理论知识,就可以从本地实际出发,抽象的问题就具体化了,有利于学生更为深刻的理解。

同时上次课学习了民族关系,学生对民族和民族问题都有一定的了解,而且高一的学生思维活跃,对时事关注度高,乐于思考,课堂气氛往往较为活跃。

学生的基础知识和理论素养还不够扎实,仍缺乏深刻的理性认识,因此也存在一些模糊认识和错误观点。

三、设计理念《政治生活》以贴近学生实际的生活为基础,特别强调要发挥学生的主体作用。

所以教学这门功课的指导思想是诱思探究教学模式。

即在课堂教学中按照“探索—研究—运用”的因果层次关系去安排教学内容,组织教学,实现变教为诱、变学为思的目的。

教师在学科教学中引导学生开展自主、合作、探究学习,让学生通过主动的探索、发现和体验,学会大量信息的收集、分析和判断,从而增进思考力和创造力。

四、教学目标(一)知识目标知道我国的民族政策——民族区域自治政策;民族区域自治制度的内容;民族区域自治政策的优越性。

(二)能力目标通过“走进西藏”“了解西藏”两个环节的教学,培养学生的搜集信息能力、分析归纳能力;通过“高原思考”这个环节,培养学生的辩证思维能力和比较分析能力;通过“东江学子精神”这个环节,培养学生独立解决问题和创新的能力。

《民族区域自治制度:适合我国国情的基本政治制度》教学设计一、课程标准探究我国处理民族关系的基本原则,阐述民族区域自治制度是符合我国国情的一项基本政治制度,认同我国是统一的多民族国家。

二、教学目标学习目标一:通过查阅资料,了解我国民族区域自治的法制化进程,明确民族区域自治制度是我国处理民族问题的民族政策,也是我国的一项基本政治制度。

学习目标二:通过情境分析,归纳出民族区域自治制度的内涵,澄清误区,全面深刻理解民族区域自治。

感受人民当家作主的真实性和广泛性。

学习目标三:通过自主思考与小组合作探究,归纳实行民族区域自治制度的必然性和优越性,增强对民族区域自治制度的认同感,实际行动中主动承担起坚持和完善这一制度的历史责任。

三、教学重难点重点:民族区域自治制度的内涵;为什么要实行民族区域自治制度难点:理解民族区域自治制度是我国国情的基本政治制度四、教学方法调查法:课前学生通过上网、图书馆查阅资料,展开对我国民族区域自治制度的调查研究,充分参与实践,参与生活。

小组合作探究法:围绕问题,小组间进行合作探究,增强合作性。

情境探究法:教师出示情境材料与问题,引导学生探究。

五、教材分析(1)教材地位本框是第三单元《发展社会主义政治文明》的七课我国民族区域自治制度和宗教政策第二框内容。

而本框的内容是引导学生认识我国的另一项基本政治制度——民族区域自治制度。

具有承前启下的作用。

(2)教材内容本框题总包括三个目题,分别是民族区域自治制度的法制化进程,适合国情的基本政治制度,民族区域自治制度的优越性。

六、学情分析(1)针对本框在教材中是第二框,通过上节课的学习,学生已经有了关于民族的一些基础知识,让学生了解民族区域自治是我国解决民族问题的基本政策,有是我国的一项基本政治制度;(2)民族区域自治的含义是本框的难点,通过对概念的分解加深学生的理解;(3)民族区域自治是适合国情的必然选择是本框的重点,可以引导学生通过历史知识、地理知识来突破,以老师启发为主,充分发挥学生的主导作用;(4)民族区域自治的优越性同样是本框的重点,可以结合前面对民族区域自治含义的分析,帮助学生理解。

《民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度》教学设计★新课标要求(一)知识目标1、识记民族区域自治是我国的基本民族政策,也是我国一项基本政治制度。

2、明确民族区域自治制度的含义,了解自治机关和自治权。

3、理解民族区域自治适合我国国情,具有显著优越性。

(二) 能力目标1、我国解决民族问题的政策,坚持了从实际出发,适合我国国情。

让学生尝试用历史的、辨证的眼光观察、评价问题,提高学生的比较、鉴别能力。

2、引导学生利用已有历史、地理知识,深入学习本课。

培养学生善于将不同学科知识综合起来,不断提高综合运用知识的能力。

(三)情感、态度与价值观目标教育学生理解并拥护我国的民族区域自治制度,进而承担起坚持和完善这一制度的历史责任。

★教学重点、难点:民族区域自治制度★ 教学方法:教师启示、引导,学生自主阅读、思量,讨论、交流学习成果。

★教学过程(一)引入新课通过上一节的学习我们知道,我国是统一的多民族国家,是我国重要的国情之一。

在处理民族问题上,我国坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的基本原则,形成为了平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

这一民族关系的形成,与我国实行的民族区域自治制度也是分不开的,下面就学习我国的民族制度问题。

PPT 展示:——邓小平 1984 年(二) 进行新课一、我国民族区域自治的法制化进程PPT教师点评:从我国民族区域自治的法制化进程可以看出,我国在处理民族关系上实行民族区域自治制度,以法律形式保障自治民族的合法权益,对巩固和发展社会主义民族关系,促进各民族共同繁荣有重要意义。

PPT 展示民族自治分布图:了解我国的自治区(5 个)提问:①我们这里是否可以实行民族区域自治呢? 各少数民族聚居的地方②民族区域自治是不是不要中央的领导?国家统一领导③自治机关是什么机关,它的职权与普通的地方国家机关有什么不同?它的职权具有两重性,在行使普通地方国家机关职权的同时,享有和行使自治权。

教师活动:阅读教材内容,联系有关历史知识和现实实例,思量我国民族区域自治制度的含义和内容是什么?二、符合国情的民族区域自治制度1、含义:是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。