公务员引咎辞职

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

建立引咎辞职制度,解决领导干部“能上不能下”问题从1993年《国家公务员暂行条例》颁布施行起,我国公务员制度在设计、实施到完善等方面,都一直致力于通过健全科学的管理机制,以去除以往能进不能出、能上不能下、“铁饭碗”、“铁交椅”等“机关病”。

一方面,除建立退休、升降、交流等制度实现公务员的正常交替更新外,公务员制度还特别设立了辞职辞退制度,使机关人事管理不再死水一潭。

另一方面,公务员制度中的廉政约束机制也逐步发挥“威力”。

这主要体现为有关公务员纪律、处分和回避制度以及对领导和“热点”职位有计划地轮岗,对有亲属关系的公务员在任职和执行公务时实行回避等,加强了对公务员的有效监督。

2005年颁布的《公务员法》更是突出了对公务员的严格管理:除规定了严明的行为规则和考核、惩戒制度外,还规定了公务员9项基本义务、16项基本纪律,进行严格考核,而考核结果则与职务的升降、与涨工资发奖金以及辞退相挂钩;违反纪律的要受处分。

根据《公务员法》,公务员的辞职,是公务员根据本人意愿,辞去所担任的职务,离开公务员队伍,解除与所在机关的任用关系的行为。

既包括辞去公职,又包括担任领导职务的公务员辞去公职和自愿辞职以及领导成员的引咎辞职和责令辞职。

针对领导干部辞职,《公务员法》第82条规定,领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的,或者对重大事故负有领导责任的,应当引咎辞去领导职务。

领导成员应引咎辞职或者因其他原因不再适合担任现任领导职务,本人不提出辞职的,应当责令其辞去领导职务。

但辞去领导职务与辞去公职不同,公务员辞去领导职务后还保留公务员身份,还可能安排别的工作。

在国外,引咎辞职是选举产生的政治官员的一种自责行为。

而在我国,官员的引咎辞职是近年才发展起来的一种党政领导干部承担责任的方式。

早在2002年中央颁布实施的《干部选拔任用条例》,就对领导干部引咎辞职作了明确规定。

“《公务员法》在此基础上,将引咎辞职制度法制化。

第9卷增刊 2006年12月上海电机学院学报JOURNAL O F SHAN GHAI DIANJ I UN IV ERSI TYVol.9Sup. Dec.2006 收稿日期:2006209206作者简介刘 妤(82),女,助教,专业方向行政法学。

文章编号 167122730(2006)ZK 20058204最后的稻草———谈公务员的引咎辞职刘 妤(上海电机学院文理学院,上海,200240) 摘 要 公务员监督模式有多种形式,但各有其局限,引咎辞职作为一种新的监督模式,被视为公务员监督的最后的稻草。

本文结合公务员引咎辞职制度这一新制度探讨各种监督模式的优劣。

关键词 公务员监督;引咎辞职;监察 中图分类号 D 630.3 文献标识码 AThe Last Straw———The Official Resigns for the Blame on theCivil Servants ’Resign for the BlameLiu Yu(Social and Physi cal Scie nce School ,Shanghai Dianji Uni versit y ,Shanghai ,200240) Abstract The superi nt ende nce mode of ci vil se rva nt s contains various form s ,but each ha s i t s limit s 。

Resign for t he blame a s a kind of new superi nt ence mode ,i s seen as t he last st raw of civil servant supe ri nt endence.Thi s text combi nes t he system of ci vil se rva nt s ’resign for t e bl ame and t ry to inqui ry i nto t he adva nta ges a nd di sadvant ages of various superi nt endence models. K ey words ci vil servant superint endence ;resign for t he bl ame ;supervi se 我国古代的文官制度历史悠久,历经春秋以前的世袭制、战国秦汉时期的荐举制、魏晋南北朝时期的九品中正制和隋唐直至清末的科举制。

引咎辞职能否承担行政问责的重担?(天津师范大学宪法与行政法专业王涛07224014)引言引咎辞职是西方国家政治生活中的常见现象,然而其在我国的规范化、制度化推行却是近几年的事情。

长期以来,我国实行的是统分统包的干部人事管理制度,其突出特点是组织的权力大,党政干部的自由小,包括辞职、辞退在内的干部退出机制严重缺失,同时“由于道德观念及其他利益关系原因”,“以致在建国后的几十年里,除了被纪律处理和组织处理的党政干部外,几乎未闻有引咎辞职者。

”1直到1993年国务院颁布《国家公务员暂行条例》,才正式确立了辞职和辞退制度。

2000年中共中央颁布的《深化干部人事制度改革纲要》则提出要建立党政领导干部引咎辞职制度。

此后重庆市、深圳市、最高人民法院等纷纷出台了引咎辞职规定。

2002年《党政领导干部选拔任用工作条例》则首次在全国范围内明确规定了引咎辞职制度。

2004年《党政领导干部辞职暂行规定》对该制度进行了具体化的规定。

各地纷纷出台的行政问责制度对引咎辞职也多有涉及。

2005年《公务员法》的出台,则实现了引咎辞职的法律化。

伴随着中央及各地引咎辞职制度的先后出台,引咎辞职制度也在全国范围内得到了实施。

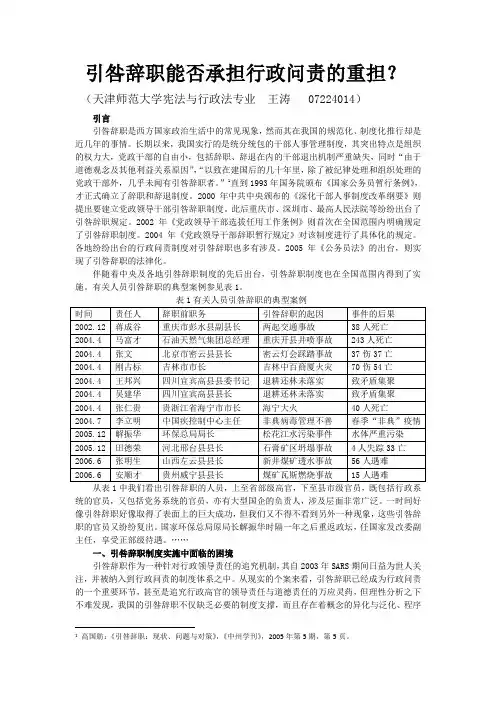

有关人员引咎辞职的典型案例参见表1。

表1有关人员引咎辞职的典型案例时间责任人辞职前职务引咎辞职的起因事件的后果2002.12 蒋成谷重庆市彭水县副县长两起交通事故38人死亡2004.4 马富才石油天然气集团总经理重庆开县井喷事故243人死亡2004.4 张文北京市密云县县长密云灯会踩踏事故37伤37亡2004.4 刚占标吉林市市长吉林中百商厦火灾70伤54亡2004.4 王邦兴四川宜宾高县县委书记退耕还林未落实致矛盾集聚2004.4 吴建华四川宜宾高县县长退耕还林未落实致矛盾集聚2004.4 张仁贵贵浙江省海宁市市长海宁大火40人死亡2004.7 李立明中国疾控制中心主任非典病毒管理不善春季“非典”疫情2005.12 解振华环保总局局长松花江水污染事件水体严重污染2005.12 田德荣河北邢台县县长石膏矿区坍塌事故4人失踪33亡2006.6 张明生山西左云县县长新井煤矿透水事故56人遇难2006.6 安顺才贵州威宁县县长煤矿瓦斯燃烧事故15人遇难从表1中我们看出引咎辞职的人员,上至省部级高官,下至县市级官员,既包括行政系统的官员,又包括党务系统的官员,亦有大型国企的负责人,涉及层面非常广泛。

《论我国公务员的引咎辞职制度》篇一一、引言公务员的引咎辞职制度,作为我国公务员管理的重要一环,对于提升公务员队伍的整体素质、维护政府形象和公信力具有不可替代的作用。

本文旨在深入探讨我国公务员引咎辞职制度的内涵、实施现状及存在的问题,并提出相应的完善建议。

二、引咎辞职制度的内涵及重要性引咎辞职,指公务员因其工作失职、行为不当等导致的公共利益损害时,根据有关程序,主动申请辞职,并承担相应的责任。

该制度强调了公务员的责任意识和担当精神,有利于激发公务员的责任感和荣誉感,同时也为提高政府的执行力和公信力提供了保障。

三、我国公务员引咎辞职制度的实施现状(一)制度基础我国公务员引咎辞职制度的基础源于《中华人民共和国公务员法》,为各级机关对不称职、工作失职的公务员提供了一系列的法律法规支持。

在制度框架内,不同部门、岗位的公务员,因各种原因导致的损害公共利益的行为,都应遵循该制度进行管理。

(二)实施情况近年来,随着政府对公务员队伍管理的不断加强,引咎辞职制度在我国的实施力度也在逐步加大。

许多因工作失职、行为不当导致公共利益受损的公务员,根据相关程序进行了引咎辞职。

这既体现了公务员的责任感和担当精神,也体现了政府对公共利益的高度重视。

四、存在的问题及挑战(一)制度执行力度不足尽管我国有完善的引咎辞职制度,但在实际执行过程中,仍存在执行力度不足的问题。

部分地区和部门对引咎辞职制度的重视程度不够,未能充分发挥该制度在维护公共利益、提升政府公信力方面的重要作用。

(二)缺乏统一标准当前,我国引咎辞职制度的实施缺乏统一的标准和程序。

不同地区、不同部门在处理因工作失职导致的公务员引咎辞职时,存在处理标准不统一、程序不一致的问题,导致制度执行的效果受到影响。

(三)公众参与度不足在引咎辞职的过程中,公众的参与度较低。

当前阶段,公众对引咎辞职制度的了解和关注度不足,导致该制度在实施过程中缺乏社会监督,影响了制度的公正性和透明度。

五、完善建议(一)加强制度执行力度应加强对引咎辞职制度的宣传和培训,提高各级机关和公务员对制度的重视程度。

公务员制度——名词解释1. 公务员:指国家公务人员;他们是代表国家以及社会公共事务管理;行使行政职权;履行国家公务人员2. 公务员义务:就是国家法律对公务员必须作出一定行为或不得作出一定行为的约束和强制3. 公务员在职期间的义务:是指公务员在进入公务员系统后到退出公务员系统时这个时期内必须履行的各种义务..4. 公务员权利—就是国家法律对公务员在履行职责;行使职权;执行国家公务的过程中;可以作出某种行为;要求他人作出某种行为或抑止某种行为的许可和保障5. 公务员录用—指国家行政机关为补充担任主任科员以下非领导职务的公务员;按照法定条件和程序;采用考试和考核的办法;将不具有公务员身份的人员录用为公务员的一种人事管理制度..6. 公务员录用制度:就是关于国家录用公务员的各种规范和准则的总称..7. 公务员考核制度—是国家行政机关根据有关法律法规;按照管理权限;对公务员的思想品德、工作成绩、工作能力和工作态度等进行考察;作出评价;并以此作为对公务员进行奖惩、任用、培训、晋级增资等的依据的制度8. 公务员奖励指国家行政机关依据公务员管理法规;对在工作中表现突出;有显着成绩和贡献的;以及有其他突出事迹的公务员所给予的奖励9. 公务员纪律以法律形式规定的指导、调整、约束、规范公务员行为的准则;是公务员的行为规范;用有保障公务员按其职责履行公务;保障行政工作的正常进行..10. 公务员职务升降:即职务的晋升和下降;也就是对公务员职务的变更;也意味公务员所处的地位的上升或下降;职权和责任范围的扩大或缩小;同时也伴随着工资、福利等方面待遇的提高或降低..11. 公务员任职;指任免机关依据有关法律法规;在其任免范围内;通过法定程序; 任命公务员担任某一职务12. 公务员免职:是指任免机关依据有关法律法规; 在任免权限范围内; 通过法定程序; 免去公务员担任的某一职务..13. 公务员任用:是指公务员的选拔与使用..14. 公务员培训:指国家行政机关根据国民经济和社会发展的需要以及职位的要求;通过各种形式;有计划、有组织地对公务员进行的政治理论、文化知识、科学技术、操作技能等方面的培养和训练..15. 公务员交流:指国家行政机关根据工作需要或公务员个人愿望;通过调任、转任、轮换、挂职锻炼等形式变换公务员的工作岗位;从而产生、变更成消灭公务员职务关系或工作关系的一种人事管理活动与过程16. 公务员交流制度中的调任:是指国家行政机关以外的工作人员调入国家行政机关担任领导职务或者助理调研员以上的非领导职务;以及国家公务员调出行政机关任职..它包括调入和调出两个方面;并分别是我国公务员队伍的一个“进口”和“出口” ..17. 公务回避::就是工作人员在执行公务时;凡处理涉及本人或本人亲属利益的问题时;予以回避..18. 公务员工资:就是国家根据按劳分配原则;分配给公务员个人消费品的货币表现..19. 公务员福利:通常是指国家行政机关为改善和提高公务员的物质文化生活水平而采取的一些措施..20. 公务员辞职;指公务员根据本人意愿;依照法律规定;辞去现任职务;解除其与行政机关职务关系的法律行为或法律事实21. 公务员辞退:指国家行政机关依照法律规定的条件;通过一定的法律程序;在法定的管理权限内作出解除公务员全部职务关系的行政行为;这种行为的直接结果是解除了公务员与国家行政机关的工作关系..22. 公务员申诉;是指公务员涉及本人的人事处理决定不服时;向原处理机关;同级人民政府人事部门以及监察机关提出重新处理要求的行为23. 公务员管理体制;指公务员管理权力的配置和划分;公务员管理机构的设置;由此而构成的公务员管理系统24. 公务员管理机构:是管理公务员事务的组织体系..这里所说的公务员管理机构;不是指单个的机关;而是提由若干担负公务员管理任务的机关构成的组织体系..25. 国家公务员制度:即是通过制定法律和规章;对国家公务员依法进行管理的总称..26. 国家公务员退休;:指国家公务员达到一定年龄和工龄; 或者丧失工作能力而根据国家规定办理手续;离开工作岗位;并领取一定数额养老金..27. 职位分类;将职位按其工作的性质、责任轻重、难易程序和所需人员的资格条件;分为不同的类别和等级;为公务员的考试录用、考核、晋升、培训、工资待遇等各项管理提供依据28. 职位说明书;是综合说明某一职位的工作性质、任务、职责及任职资格条件等内容的规范性文件..它是在职位调查、分析和评价的基础上制定的..29. 职位设置:是指在对行政机关的职能进行逐层分解的基础上;根据编制数额确定每个具体职位的工作..30. 职务晋升制度;主要包括晋升的标准和条件、晋升的方式、程序等内容31. 职务任免:是任职与免职的统称..是指:具有一定任免权限的机关;依照国家有关法律法规;在其任免范围内;通过法定程序;任命或免去公务员担任某一职务..32. 职务回避:就是对某种亲情关系的公务员; 在其担任某些关系比较密切的职务方面做出的限制..33. 职数限额;公务员晋升职务;必须在国家核定的职数限额内进行; 不准突破职数限额34. 职级工资制:就是按照公务员的职务、级别和年功确定工资标准; 按照工资的不同职能;职级工资制由职务工资;级别工资、基础工资和工龄工资四部分组成; 其中职务工资和级别工资是职级工资构成的主体;是体现按劳分配原则的主要内容..35. 科举:即通过设科考试选拔人才36. 科举制度:指我国的科举制;创始于隋朝;确立于唐代;历经宋朝和明朝至清朝未;历史达1300多年;科举制对我国人事管理以至世界民官制度的产生有着重大的影响37. 考试录用制度;通过竞争性考试选拔政府工作人员的一种制度38. 考任制;即通过考试来选拔任用对象的任用方式;考试应在一定范围内公开进行;根据考试成绩择优决定任用人选39. 选任制:指用选举产生的方式确定任用对象的一种制度;任期有限..40. 委任制:是由任免机关在其任免权限范围内;直接确定任用人选;委派其担任一定职务的作用方式..41. 聘任制:即由用人单位通过契约形式任用工作人员的任用方式..42. 奖励制度:是指国家机关、党团组织、社会团体、企业事业单位依据法律法规或内部章程;对本组织的工作人员及其他公民给予一定荣誉或物质利益以示鼓励的制度..43. 精神奖励;就是对受奖的公务员给予荣誉方面的表彰;包括嘉奖、记功、授予荣誉称号等..44. 物质奖励:就是对受奖的公务员给予物质形式的奖励;包括发给奖励、奖品、工资晋级等..其目的是为了满足人的一定的物质需要..45. 纪律;通常是指一定的社会组织为了维护其整体利益并保证组织正常运转而制定的要求每个成员共同遵守的行为规范;是维护社会整体利益;组织局部利益和组织成员全体利益的基本准则..46.廉政纪律;对公务员在反对腐败现象;加强廉政建设中的一些要求47. 晋升;就是由较低的职务升任较高的职务;意味着公务员所处的地位的上升、职权的加重和责任范围的扩大;同时也伴随着工资、福利等方面待遇的提高48. 降职;就是由较高的职务任较低的职务;意味着公务员所处地位的降低;职权和责任范围的缩小;从一般意义上说;也意味着工资福利待遇的降低..49. 逐级晋升;要求公务员按规定的职务序列逐级晋升50. 挂职锻炼:是指国家行政机关有计划地;选派在职公务员在一定时间内到基层党政机关或者企业、事业单位担任一职务;经受锻炼;丰富经验;增长才干..51. 调任制度:公务员交流制度中的调任是指国家行政机关以外的工作人员调入国家行政机关担任领导职务或者助理调研员以上的非领导职务;以及国家公务员调出行政机关任职..52. 转任:是指国家公务员因工作需要或者其他正当理由在国家行政机关系统内跨地区、跨部门的调动;或者在同一部门的不同职位之间进行的转换任职.. 53. 轮换:是指国家行政机关对担任领导职务和某些工作性质特殊的非领导职务的公务员;有计划地调换职位任职..54. 回避制度;是指为了保证国家公职人员不因亲属关系等因素;对公务活动产生不良影响;而在公职人员所任职务、任职地区和执行公务等方面作出的一定的限制性规定..55. 地区回避:即担任县级以下地方人民政府领导职务的公务员不得在原籍任职..56. 保险制度:是指国家对因生育、年老、疾病、伤残和死亡等原因;暂时或永久丧失劳动能力的公务员给予物质帮助的一种保障制度..57. 养老保险制度;即离休、退休制度; 包括生活待遇、福利待遇;和其他待遇等内容58. 退休制度:是指国家制定并颁布实行的关于退休方式、退休条件、退休待遇、退休审批和退休安置管理等方面法律法规内容的总称..59. 离休制度:实质上也是退休的一种特殊方式..所谓离休;是指建国以前1949 年 9 月 30 日以前参加革命工作的老干部;到达国家规定的年龄; 或虽未到达规定年龄但因身体不能坚持正常工作;本人要求离休; 经组织审查符合离休条件; 确定离休后的待遇;批准离职长长期休养;并发给离休荣誉证;落实安置地点..离休制度是离休条件、离休待遇、安置、管理等方面规定的总称; 属于退休制度的一种特殊内容; 是一种特殊的退休制度..60. 退休待遇;是退休制度的重要组成部分;是退休公务员晚年生活的基本保障条件;主要包括政治待遇;养老保险金待遇和其他物质生活待遇61. 控告:指公民或其他组织成员以口头或书面形式向司法机关或者法定的其他机关揭发违法违纪者及其违法违纪事实; 并要求依法惩处的行为..62. 定量考核:将各个考核项目分解成若干要素;比如能力可分为组织能力;表达能力;领导能力等等;每一要素分为几等;每一等确定记分标准63. 品位分类;指以人的资历、学历、身份等因素进行分类; 我国古代的宫品和中国民官的分类同此类品位分类是因人择事64. 彭德尔顿法:是美国国会议员彭德尔顿提出的;1883年在国会获得通过;这个法律确定了美国文官制度的一些基本原则;彭德尔顿法是美国文官制度的基本法;它的出台;标志着美国文官制度的形成..65. 作为的义务:是以命令性法律规范规定的公务员必须作一定行为的义务;如果违反法律规定;不作这种行为;就应承担某种否定性法律后果..公务员的义务;绝大部分都是作为的义务..66. 不作为的义务:就是以禁止性法律规范规定的公务员不得作一定行为的义务..1、立法思想:是制度该法律的指导思想和指导原则;它主要回答为什么要立法和制度一部什么样的法律的问题..2、公务员:是指依法履行公职;纳入国家行政编制;由国家财政负担工资福利的工作人员..三个条件缺一不可;只有同时具备才是公务员..3、公务员义务: 是指国家法律对公务员必须作出一定行为或不得不作出一定行为的约束和强制.4、公务员录用:是指机关按照规定的条件和程序;面向社会采取公开考试严格考核的办法选拔公务员的活动..5、笔试:是通过标准化试题和文字分析解答测试报考者的文化和专业知识水平;运用文字能力综合分析能力和思维能力等的一种较为普遍的测试方法..1、公务员考核: 是指公务员主管部门和各机关按照管理权限;依据一定的程序和方法;对所管理的公务员的政治素质和履行岗位职责、完成工作目标任务的情况;进行的了解、核实和评价..2、破格晋升:是指在晋升时适当放宽资格方面的要求如放宽工龄、基层工作经历、文化程度、任职年限等方面的资格要求.. 3越级晋升:是指按规定的公务员职务序列顺序跨越一个职务层次晋升职务..4、公务员考核:是指公务员主管部门和各机关按照管理权限;依据一定的程序和对管理的公务员的政治业务素质和履行岗位职责;完成工作目标的情况进行的了解和评价..5、公务员纪律:是指机关为保障实现等职务;维护机关的秩序和正常运转而制度的;要求每一个公务员遵守的行为规范、1、挂职锻炼:是指国家行政机关有计划地选派在职公务员在一定时间内下级机关或者上级机关、其他地区机关以及国有企业、事业单位担任一定职务;经受锻炼;丰富经验;增长才干..2、公务员福利制度:是指国家和单位为维持公务员的基本生活;或者提高公务员的物质文化生活水平;或者解决公务员生活方面的共同需要和特殊需要;对公务员提供经济上的帮助和生活上的照顾而采取的一些措施..3、因公辞职:是指担任领导职务的公务因工作需要变动职务;依照法律或者政协章程的规定;向本级人民代表大会、人大常委会或者政协提出辞去现任领导职务..4、引咎辞职:是指公务员中的领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣影响;或者对重大事件负有重要领导责任;不宜再担任现职;由本人主动提出辞去现任领导职务..5、编制管理:是机关人事管理的基础和重要内容..。

《论我国公务员的引咎辞职制度》篇一一、引言随着社会进步与民主法制意识的日益加强,我国对于公共管理的效率和透明度要求也日益提高。

公务员作为国家行政机关的重要组成部分,其行为的规范性和道德标准对维护社会稳定、促进国家发展具有重要影响。

因此,公务员的引咎辞职制度显得尤为重要。

本文将针对我国公务员的引咎辞职制度进行探讨,以期更深入地理解其重要性及实际作用。

二、公务员引咎辞职制度的定义及重要性引咎辞职制度是指,当公务员在工作中因疏忽或行为不当造成一定的损害和不良影响时,出于个人或集体责任感主动申请辞职,并对相关问题承担相应的责任。

此项制度体现了公共服务的透明性和道德自律的主动性,对于提高公务员的责任感和职业道德具有重要作用。

三、我国公务员引咎辞职制度的实施现状我国公务员的引咎辞职制度在法律上得到了明确规定,并在实践中得到了有效实施。

这一制度不仅要求公务员在出现工作失误时主动承担责任,也体现了国家对公务员队伍管理的严格要求。

此外,这一制度也使得公众对政府工作有了更多的监督和评价机会,为提升政府工作的透明度和效率提供了有力的制度保障。

四、引咎辞职制度的积极作用首先,引咎辞职制度有助于提高公务员的责任感和职业道德。

当公务员意识到自己的行为可能引发严重后果时,会主动承担责任并选择辞职,这体现了其高度的责任感和道德自律。

其次,这一制度有助于提升政府工作的透明度和效率。

公众可以通过监督和评价公务员的行为来参与公共事务管理,提高了政府工作的透明度,同时也能促进政府工作的效率提升。

最后,引咎辞职制度也是对其他公务员的一种警示和教育,提醒他们时刻保持清醒的头脑和负责任的态度。

五、完善我国公务员引咎辞职制度的建议首先,应进一步明确引咎辞职的具体情形和程序。

这包括明确哪些情况下公务员应主动申请辞职,以及申请辞职的具体程序和要求等。

其次,应加强监督和惩戒机制。

除了通过制度约束公务员的行为外,还应建立完善的监督和惩戒机制,对那些未主动承担责任并辞去职务的公务员进行适当的处理和惩罚。

党政领导干部辞职制度第一章总则第一条为加强对党政领导干部的管理和监督,完善党政领导干部能上能下机制,根据中央《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部辞职暂行规定》和有关法律、法规,结合我市实际,制定本办法。

第二条党政领导干部辞职包括因公辞职、自愿辞职、引咎辞职和责令辞职。

第三条本办法适用于全市市管领导干部。

第二章因公辞职第四条领导干部担任由人大、政协选举产生的领导职务,任期未满因工作需要变动职务,依照法律或政协章程规定应当辞去现任领导职务的,向本级人民代表大会、人大常委会或政协提出辞去现任领导职务。

第五条领导干部因公辞职须经过下列程序:(一)市委以适当方式通知干部本人。

(二)干部本人接到通知后,应于7日内向任免机关提出辞去现任职务的书面申请。

(三)任免机关作出同意辞职决定,并依照法律或者政协章程的有关规定办理辞职手续。

第六条因公辞职的领导干部另有任用,按照有关法律规定拟任职务与现任职务不能同时担任的,须在任免机关批准其辞职后,再对外公布其新任职务。

第三章自愿辞职第七条党政领导干部因个人或者其他原因可以自愿提出辞去现任领导职务或者公职。

第八条党政领导干部自愿辞职须经过下列程序:(一)干部本人以书面形式向市委提出辞职申请。

辞职申请应当说明辞职原因等情况,同时辞去公职的还应说明辞职后去向等。

(二)市委组织部对干部辞职原因、辞职条件等有关情况进行了解审核。

审核中听取干部所在单位的意见及市纪检监察部门的意见,并与干部本人谈话。

审核后提出初步意见。

(三)市委常委会集体研究,作出同意辞职、不同意辞职或者暂缓辞职的决定。

对申请辞去领导职务同时辞去公职的,除对是否同意其辞去领导职务作出决定外,还要对是否同意其辞去公职作出决定。

(四)市委作出同意辞职决定后,由市委组织部按照有关规定办理辞职手续。

由人大、政协选举、任命、决定任命的领导干部,依照法律或政协章程的有关规定办理。

党政领导干部在辞去现任职务的同时要求辞去公职的,辞去公职手续按照《国家公务员暂行条例》及有关规定办理。

案例分析·公务员制度42.某县煤炭资源丰富,仅大型煤矿就有13个,中小型煤矿多达126个。

由于煤矿企业安全生产意识淡薄,安全生产设备投资有限,政府监管工作不到位,导致该县近年来煤矿矿难频繁发生。

据不完全统计,过去两年内大小矿难发生329起,伤亡人数达1827人,其中死亡564人。

主管安全生产的副县长认为自己对此负有主要领导责任而引咎辞职,上级党委批准了其引咎辞去领导职务的申请,并且按规定给其办理了辞职手续。

问题:1.结合以上案例分析引咎辞职的适用对象和适用条件;11-226答:引咎辞职适用对象是领导成员。

引咎辞职适用条件是因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响,或者对重大事故负有领导责任。

案例中的副县长是县政府主管安全生产工作的领导成员,应该对该县近两年连续发生重大矿难事故负有领导责任。

2.说明为什么由上级党委批准引咎辞职申请;1-14答:党管干部(下一级)的原则。

3.如果负有主要领导责任的副县长不引咎辞职则可能导致责令辞职,请说明责令辞职的程序。

11-227答:(l)党委(党组)作出责令干部辞职的决定,并指派专人与干部本人谈话,并将责令干部辞职的规定用书面形式通知干部本人;(2)被责令辞职的干部应当在接到责令辞职决定通知后十五日内向任免机关提出书面辞职申请;(3)按照有关规定办理辞职手续。

47. A某在东部经济发达地区某地级市K市担任财政局副局长,分管办公室、综合规划处和工贸发展处。

A某之妻B某是该财政局的财务工作人员。

A某的堂弟毕业于某名牌大学,是K市的一名科级干部。

由于A某的堂弟能力突出,政治品质良好,很快就被提拔为该市财政局副局长,分管预算处、信息管理处。

上述案例中有关人员的任职有没有违反我国《公务员法》的任职回避规定?请判断并说明理由。

9-189答:有任职回避的主要对象一、公务员法规定,公务员之间有四种亲属关系的不得在同一机关担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务,也不得在其中一方担任领导职务的机关从事组织、人事、纪检、监察、审计和财务工作。

公务员引咎辞职

一、含义不明,难以执行

首先,引咎辞职的标准不明。

依照《公务员法》的规定,引咎辞职的适用条件是“因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的,或者对重大事故负有领导责任”,这也是判断领导成员是否应当引咎辞职的标准。

但是,何为严重失误、失职?何为重大损失?恶劣社会影响是一种什么样的影响?什么样的事故才是重大事故?对这些引咎辞职的基本问题,《公务员法》都没有予以明确。

由于缺乏统一标准,在具体执行这项制度时,就有可能出现两种偏差。

一是把一些不属于“咎”的事项也引以为据。

另一种是把应当承担直接法律责任的罪错,也作为引咎辞职的“咎”来看待,引来作为只承担政治责任的“咎”。

其次,应当引咎辞职的主体不明确。

什么叫应当引咎辞职?由谁来认定应当还是不应当?谁应当引咎辞职?是只限于正职行政领导引咎辞职,还是主管的副职领导也应当一起引咎辞职?如何分清谁是主管领导?党委领导是否要辞职?是仅仅辞去行政职务,还是辞去一切职务包括党内职务?地方发生的事故、事件要”引咎“到哪个级别?到目前为止,我国引咎辞职的官员最高级别为正部级,引咎辞职能否引咎到更高级别的官员?什么情况下高于正部级的官员应该引咎辞职?《公务员法》在这些问题上存在着疏漏。

再次,责令辞职的标准和主体也不明确。

《公务员法》规定:“领导成员应当引咎辞职或者因其他原因不再适合担任现任领导职务,本人不提出辞职的,应当责令其辞去领导职务。

”怎样判断一个人是否再适合担任现任领导职务?其判断标准是什么?“因其他原因不再适合担任现任领导职务”中的“其他原因”究竟包括哪些原因?等等。

这些问题如果不加以明确,执行起来就可能出现差异性甚至随意性,有违法治的目的。

此外,如果本人认为不应当辞职,不引咎辞职,那么,谁来责令其辞职?此外,如果应当引咎辞职而本人不提出辞职的,在被责令辞去领导职务后仍然不愿意辞去领导职务的,该怎么办?是免职还是撤职?依据是什么?如果该官员是选举产生的又该怎么办?

二、制度运行,变形变质

即使国家出台了引咎辞职的明确标准,它在实施过程中也肯定会受到肆意扭曲,发生变形变质,实施效果不容乐观。

引咎辞职制度虽然在一定程度上疏通了公务员队伍的出口,但是,如果从这个出口淘汰出来的人比留下的人更有良心和责任意识的话,那么,这种“劣币驱逐良币”式的逆淘汰不仅显失公平,而且完全背离了《公务员法》的立法目的。

倘若要宽容点说,引咎辞职运行中出现的“劣币驱逐良币”式的逆淘汰现象,还只是使这一制度发生变形的话,那么,“重辞轻处”的现象则使引咎辞职制度发生了变质。

所谓“重辞轻处”就是过错重的领导成员受到的是较轻的处理--引咎辞职或被责令辞职,而过错轻的领导成员反而受到较重的处理--行政处分。

从本源意义上说,引咎辞职或被责令辞职者自己是没有“咎”的,所以不可能因“咎”而受到行政处分,只是自己责任意识强,才主动引咎辞职,承担一种比行政处分法律责任要轻微的政治责任或道义责任。

因此,正常的逻辑应该是公务员受到行政处分比引咎辞职和被责令辞职后果要严重,公务员只有违法违纪了,才有可能受到警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等形式的行政处分,如果没有违法违纪,顶多引咎辞职或被责令辞职。

如果允许官员自己选择的话,他们应该选择性质轻微的引咎辞职,而不太可能选择性质严重的行政处分。

换一个角度说,如果行政监察机关要对官员进行追究的话,一定是情节轻微的同意其引咎辞职或责令其辞职,情节严重的才给予行政处分,这样才体现了“过罚相适应”的原则,如果情节轻微的反而从重处理给予行政处分,情节严重的反而从轻处理同意其引咎辞职或责令其辞职,这种“过罚倒错”的现象,就使引咎辞职这种承担政治责任的方式异变为比行政处分还重的法律责任!

引咎辞职制度在我国发生的另一种变质现象是“以辞代罚”。

有的官员的行为已经严重违法甚至构成犯罪了,本应被撤职、开除,甚至应负刑事责任,为了逃避法律责任,于是主动引咎辞职,避重就轻,“以辞代罚”。

如果其中有一部分人的企图得到了实现,那么,引咎辞职就从官员严格自律的政治责任形式蜕变为特权者应负刑事责任的替代品。

如果任其发展,我国引咎辞职制度将会成为封建时期“官当”制度之现代变种的危险。

三、消极影响,不容忽视

将引咎辞职制度纳入《公务员法》以后,除了实施该制度时出现的难以操作或执行不能,实施起来容易变形变质等现象令人堪忧以外,实施这一制度后,它所带来的消极影响,同样不容忽视。

在引咎辞职的做法比较成熟的一些西方国家,政府的一切权力都是人民赋予的。

因此,谁会引咎辞职,应由民意所决定,以体现政府向人民负责,官员是人民公仆的民主精神,这也是引咎辞职意义的精髓所在。

然而,我们的引咎辞职却与此相距甚远,正如有学者指出的那样:“官员引咎辞职似乎不是规范程序和公众舆论作用下的产物,而更像上级组织施压甚至政治力量博弈后的结果,那些决定谁会引咎辞职的主宰力量总是游弋在人们的视线之外。

”

西方国家的引咎辞职,是由人民的呼声决定官员的去留,它弘扬的是官员应该对选民负责的执政理念,而我国的引咎辞职实践中,民众的呼声处于一个很尴尬的地位,不但难以决定一个官员的去留,而且民众的压力还有可能被利用来指向其他目标,它彰显和强化的恰恰是引咎辞职制度所摈弃的权力本位观念。

这种乖离制度本质的消极影响应当引起我们足够的警惕。

官员引咎辞职后,如何安置?“引咎”之后能否“东山再起”?这些引咎辞职的后续问题如果解决不好,同样会产生意想不到的不利后果,严重的有可能使引咎辞职制度脱变为有过错的官员本地下台、异地做官、明辞暗升的合法通道。

由于《公务员法》目前对引咎辞职官员的安置和复出问题尚无明文规定,实践中仍然依照中共中央的文件办理。

《党政领导干部辞职暂行规定》第29条规定:“对引咎辞职、责令辞职以及自愿辞去领导职务的干部,根据辞职原因、个人条件、工作需要等情况予以适当安排。

”这里的“适当安排”一词极富弹性,可以有多种多样的理解。

从目前实际操作来看,许多地方对引咎辞职者一般采取仍保留原级别,享受待遇基本不变的做法,尽管没有实权了,但是也不用承担任何工作责任,上班来去自由,还能够轻松地享受原职级待遇,显得自在又潇洒。

这难免使其他官员和公务员产生有失公平的感觉,因为他们付出了辛勤劳动,承受着巨大的工作压力,也只是享受同样的待遇,有的待遇甚至还不如引咎辞职者。

难怪有人不无情绪地调侃引咎辞职者是“因咎得福”,也有人讥讽我国的引咎辞职是“引咎辞责”,辞掉的是责任,保留的是待遇。

按照中共中央的《党政领导干部选拔任用工作条例》第62条规定:“引咎辞职、责令辞职、降职的干部,在新的岗位工作一年以上,实绩突出,符合提拔任用条件的,可以按照有关规定,重新担任或者提拔担任领导职务。

”这就意味着,引咎辞职和责令辞职者,只要在新的岗位工作一年以后,不仅可以重新担任领导职务,而且还可以提拔担任领导职务!

四、何以解忧,惟有回归

在当今中国,我们的民主显然还没有发展到不实行引咎辞职就无以完善的那种高级程度,摆在我们面前的现实是许多领导干部的违法甚至犯罪行为都难以得到追究,依然稳坐权力宝座甚至青云直上。

在这样的现实条件下,我们放着现成的比较完善的法律责任追究机制不用,而去引进什么只能让官员承担政治和道义责任的引咎辞职制度,以为这样就完善了公务员制度的监督机制,就能够使那些只讲'政绩',不讲实际,甚至祸害一方的领导干部再异地为官成为历史,实在是与痴人说梦无异。

因此,我认为与其舍本逐末地去打造一件软绵绵的公务员监督武器,不如集中力量,严格执法,加大对领导干部违法犯罪行为的打击力度,这才是打造责任政府,推进民主政治建设的正道和捷径。

引咎辞职起码需要以下三个支撑:一是政务公开透明;二是强有力的外部监督,足以形成巨大的压力;三是公仆意识流行而不是官本位观念盛行。

以上三个条件缺一不可。

实施方法

引咎辞职是领导干部由于直接或间接的责任,造成一定损失或社会不良影响,从而主动承担责任的一种自查、自律或自究行为,是建设责任政府的必要步骤.它作为对公务员监控机制的思路,在我国现有的人事制度改革中发挥了一定的积极作用,但是其中的问题和潜在的障碍也不容忽视.为此,必须结合实际,完善具有中国特色的引咎辞职制度.

引咎辞职入法只是引咎辞职制度化的一步,还得有其他规则的细化和措施的配套,否则相关条款也只是纸上空文。

此外,引咎辞职不仅需要内部施压机制,还必须有外部施压机制。

即使在引咎辞职机制比较成熟的西方国家,官员辞职也非完全出于自觉,更多是迫于巨大的外部压力。

内部监督的压力容易被官场潜规则消化掉,因此,还必须有强大的外部监督以保持对失职官员的高压,媒体的舆论监督是其中之一。

但眼下舆论监督有时难以对官员进行制约又是不争的事实,尤其是地方媒体根本无法监督本地官员。

有鉴于此,公务员引咎辞职除了写进法律,还必须做到:一是认定官员存在严重失职失误,或者在重大事件中负有领导责任,必须有相应的规范和细节规定,要有一个评价认定的标准;二是对贪恋权力的“厚黑”官员,要明确对其启动责令辞职法定程序的责任主体,将责令辞职乃至撤职落到实处;三是须建立一套促使严重失职官员引咎辞职的内外施压机制;四是公众必须具有对官员辞职表达意见的权利,或者由作为代议机构的人大及人大代表代行权利。

多方合力,官员引咎辞职的机制及文化才可望获得培育。