王阳明《传习录》摘录

- 格式:docx

- 大小:14.11 KB

- 文档页数:2

王阳明经典句子王阳明,明代思想家、政治家,其思想主要体现在“心学”上。

他所提出的“致良知”,被誉为中国古代哲学中最为重要的思想之一。

在他的《传习录》中,有许多经典句子,下面将针对其中几句进行探讨。

「吾之到人皆至此,而止于此者,非特人皆也,予亦然。

」这句话出自《传习录》中的第五十条,其意思是“我到达这个地步,只有这里了,别人也是如此,我也是如此。

”可以理解为道不同不相为谋,每个人都有自己的追求和境界,不同的人有不同的选择。

「心之多而不可知者,惟其所由则自得矣。

」这句话出自《传习录》中的第六十一条,其意思是“心的可能性是广阔的,但是只能通过实践得知其中的奥秘。

”就好像爬山一样,只有亲身体验才能获得更多的体验和收获。

「吾之内视也,则无物而不见;外观而俯视则无物而见之状矣。

此其所由以皆见之也。

夫言观者,谓之以内视观也。

」这句话出自《传习录》中的第七十五条,其意思是“如果我们从内部进行观察,即使没有任何物体,也可以看到一切;如果从外面注视,即使有物体,也有可能看不到。

这是因为我们从内部观察得来的看法,是一切的基础。

”这个观点表明了主体的中心性和内向性,指出了心灵的主导地位,是先天的,不可替代。

只有通过我们的内观,我们才能真正了解自己,察觉外在世界,深入研究自己的心灵。

「物不胜有,阴不胜阳,惟中道而阴阳调和。

」这句话出自《答问子》中,其意思是“万物在数量上并不是胜者为王,阴和阳的相互协调才是对和平统一的唯一途径。

”这个观点与儒家的中庸之道密切相关,反映了王阳明“知行合一”的思想。

「必知其意而吾心。

」这句话出自《太极图说》中,其意思是“必须明确理解他人的意思,才能理解自己的心。

”如果我们不能正确理解他人的意思,我们就会受到外部信息的扰动,而使我们的内心无法纯洁和自由。

王阳明经典句子中的主要思想是生活中普适的人生哲理,这些思想可以应用于各个领域和层面,不仅具有很高的理论性和时代性,而且在现代生活中仍然有着广泛的适用性。

传习录精讲:知行合一在一心《传习录》5(节选)爱曰:“古人说知行做两个,亦是要人见个分晓:一行做知的功夫,一行做行的功夫,即功夫始有下落。

”先生曰:“此却失了古人宗旨也。

某尝说知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。

若会得时,只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在。

古人所以既说一个知,又说一个行者,只为世间有一种人,懵懵懂懂的任意去做,全不解思惟省察,也只是个冥行妄作,所以必说个知,方才行得是。

又有一种人,茫茫荡荡,悬空去思索,全不肯着实躬行,也只是个揣摸影响,所以必说一个行,方才知得真。

此是古人不得已,补偏救弊的说话。

若见得这个意时,即一言而足。

今人却就将知行分作两件去做,以为必先知了,然后能行。

我如今且去讲习讨论做知的工夫,待知得真了,方去做行的工夫,故遂终身不行,亦遂终身不知。

此不是小病痛,其来已非一日矣。

某今说个知行合一,正是对病的药,又不是某凿空杜撰,知行本体原是如此。

今若知得宗旨时,即说两个亦不妨,亦只是一个;若不会宗旨,便说一个,亦济得甚事?只是闲说话。

”学:我读这段话,有一个疑问:王阳明说的这个“宗旨”,是不是“知行合一”的宗旨?他讲“知行合一”的意思比较明白,为什么这里又讲一个宗旨?这个宗旨究竟是指什么?应该如何理解呢?程:这个问题提得好。

“知行合一”确实是有宗旨的,宗旨是什么?就是“诚意”。

“诚意”就是“知行合一”的“一”。

没有“诚意”,一也就没有了,知与行就分成两个了,就不成其为一了。

“诚”是什么意思?就是一心,没有二心。

一心之行,就是“诚意”。

如果不能“诚意”,就成了三心二意。

所以诚是在心上讲的,心能一即诚,心不一则不诚。

一心而不二心,也就没有分别了。

因此一心之在,既是知,也是行。

如果你将知与行做了分别,你就生出了两个心,两个心就分了,就合不到一起了,就会认为知是知,行是行。

《大学》讲:格物,致知,诚意,正心,修身,齐家,治国,平天下。

这是儒学的“八目”,总括了儒学之道。

《传习录》88条:心正则“中”,身修则“和”工夫难处,全在格物致知上,此即诚意之事。

意既诚,大段心亦自正,身亦自修。

但正心修身工夫,亦各有用力处。

修身是已发边,正心是未发边;心正则中,身修则和。

(《传习录》88条)《传习录》88条精读【1】工夫难处,全在格物致知上,此即诚意之事阳明先生说格物致知为诚意之事,即“格物致知”是“诚意”的工夫,“诚意”是“格物致知”的主意。

如《传习录》第6条说:“《大学》明明德之功,只是个诚意;诚意之功,只是个格物”。

阳明先生在《大学古本序》中又说:“大学之要,诚意而已矣;诚意之功,格物而已矣”。

《大学》首章曰:“欲诚其意者,先致其知,致知在格物;物格而后知至,知至而后意诚”。

阳明先生说“工夫难处,全在格物致知上”,包含两层意思:其一,“格物”为《大学》八条目之始,是入德之门,学者做格物工夫,在入门下手工夫处不能出丝毫偏差,所谓“君子慎始,差若毫厘,缪以千里”。

阳明先生指出,格物工夫须以诚意为头脑,才能避免徇物丧己、支离决裂。

如《传习录》129条说:“若以诚意为主,去用格物致知的工夫,即工夫始有下落,即为善去恶无非是诚意的事。

如新本先去穷格事物之理,即茫茫荡荡,都无着落处,须用添个敬字方才牵扯得向身心上来,然终是没根源。

若须用添个敬字,缘何孔门倒将一个最紧要的字落了,直待千余年后要人来补出?正谓以诚意为主,即不须添敬字,所以提出个诚意来说,正是学问的大头脑处。

于此不察,直所谓毫厘之差,千里之谬”。

其二,孔子不空言性与天道,只以“学”接引孔门弟子。

《大学》作者以三纲八目来阐发孔门之学,儒家心性修养工夫之真切笃实处正体现在“格物致知”上。

学者需在格物致知上著实用功,工夫之笃实处,也是难处。

朱子曰:“事事物物上便有大本,若只说大本,便是释老之学”。

阳明先生曰:“必须身习其事,节制渐明,智慧渐周,方可信行。

盖天下未有不履其事而能造其理者,此后世格物之学所以为谬也”。

【2】意既诚,大段心亦自正,身亦自修。

原文:《传习录》曰:“吾心即宇宙,宇宙即吾心。

心外无物,心外无理。

天地万物,皆在吾心中。

”译文:《传习录》记载:“我的心灵即宇宙,宇宙即我的心灵。

心灵之外无物,心灵之外无理。

天地万物,都在我的心灵之中。

”原文:“知是行之始,行是知之成。

知之者行之不悖,行之者知之不止。

”译文:“认识是行动的开始,行动是认识的完成。

认识的人行动不会违背,行动的人认识不会停止。

”原文:“致良知,诚意正心。

良知即是天理,天理即是良知。

致良知,即是致天理。

”译文:“实现良知,真诚诚意,端正心灵。

良知就是天理,天理就是良知。

实现良知,就是实现天理。

”原文:“学者有四事,立志、求仁、求智、求勇。

志不立,天下无可成之事;仁不至,天下无可爱之人;智不达,天下无可行之道;勇不坚,天下无可守之业。

”译文:“学者有四件事,立志、求仁、求智、求勇。

志向不坚定,天下就没有能成的事情;仁爱不至,天下就没有值得爱的人;智慧不达到,天下就没有能行的道路;勇气不坚定,天下就没有能坚守的事业。

”原文:“知行合一,即知即行。

知而不行,只是未知;行而不知,只是不行。

”译文:“知行合一,即知即行。

知道而不行动,只是不知道;行动而不知道,只是没有行动。

”原文:“心即理也,天理即在人心。

人心即天理,天理即在人心。

”译文:“心灵就是理,天理就在人心。

人心就是天理,天理就在人心。

”通过以上文言文翻译,我们得以领略王阳明心学的精髓。

王阳明认为,心灵即宇宙,宇宙即心灵,天地万物皆在心灵之中。

他强调知行合一,认为认识与行动密不可分。

只有实现良知,端正心灵,才能达到天理。

王阳明的心学思想,对后世产生了深远的影响。

王阳明《传习录》经典语录:破山中贼易,破心中贼难【作者:王阳明(明朝)】《传习录》是中国明代哲学家、宋明道学中心学一派的代表人物王守仁(字伯安)世称阳明先生,他的语录和论学书信。

'传习'一辞源出自《论语》中的,传不习乎'一语。

《传习录》包含了王阳明的主要哲学思想,是研究王阳明思想及心学发展的重要资料。

《传习录》是王阳明的问答语录和论学书信集。

是一部儒家简明而有代表性的哲学著作。

不但全面阐述了王阳明的思想,也体现了他辩证的授课方法,以及生动活泼、善于用譬、常带机锋的语言艺术。

【经典语录】(部分)1、你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外。

2、种树者必培其根。

种德者必养其心。

欲树之长,必於始生时删其繁枝。

欲德之盛,必於始学时去夫外好。

天地生意,花草一般,何曾有善恶之分?子欲观花,则以花为善,以草为恶;如欲用草时,则复以草为善矣。

此等善恶,皆由汝心好恶而所生,故知是错。

3、不贵于无过,而贵于能改过。

4、谦虚其心,宏大其量5、身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物。

如意在于事亲,即事亲便是一物;意在于事君,即事君便是一物;意在于仁人爱物,即仁人爱物便是一物。

6、心犹镜也。

圣人心如明镜,常人心如昏镜。

近世格物之说,如以镜照物,照上用功,不知镜尚昏在,何能照!先生之格物,如磨镜而使之明,磨上用功,明了后亦未尝废照。

7、授书不在徒多,但贵精熟8、以事言谓之史,以道言谓之经;事即道,道即事;春秋亦经,五经亦史;易是包牺氏之史,书是尧舜以下史,礼乐是三代史,其事同,其道同,安有所谓异?9、夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子者乎?求之于心而是也,虽其言之出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎?10、有志于圣人之学者,外孔、孟之训而他求,是舍日月之明,而希光于萤爝之微也,不亦谬乎?11、志不立,天下无可成之事。

王阳明《传习录》原文及译文赏析王阳明《传习录》原文及译文赏析训蒙大意示教读注刘伯颂等明?王守仁古之教者,教以人伦。

后世记诵词章之习起,而先王之教亡。

今教童子,惟当以孝、弟、忠、信、礼、义、廉、耻为专务。

其栽培涵养之方,则宜诱之歌诗以发其志意,导之习礼以肃其威仪,讽之读书以开其知觉。

今人往往以歌诗习礼为不切时务,此皆末俗庸鄙之见,乌足以知古人立教之意哉!大抵童子之情,乐嬉游而惮拘检,如草木之始萌芽,舒畅之则条达,摧挠之则衰痿。

今教童子,必使其趋向鼓舞,中心喜悦,则其进自不能已。

譬之时雨春风,沾被卉木,莫不萌动发越,自然日长月化。

若冰霜剥落,则生意萧索,日就枯槁矣。

故凡诱之歌诗者,非但发其志意而已,亦所以泄其跳号呼啸于咏歌,,宣其幽抑结滞于音节也。

导之习礼者,非但肃其威仪而已,亦所以周旋揖让而动荡其血脉,拜起屈伸而固束其筋骸也。

讽之读书者,非但开其知觉而已,亦所以沉潜反复而存其心,抑扬讽诵以宣其志也。

凡此皆所以顺导其志意,调理其性情,潜消其鄙吝,默化其粗顽。

日使之渐于礼义而不苦其难,入于中和而不知其故。

是盖先王立教之微意也。

若近世之训蒙稚者,日惟督以句读课仿,责其检束而不知导之以礼,求其聪明而不知养之以善,鞭挞绳缚,若待拘囚。

彼视学舍如囹圄而不肯入,视师长如寇仇而不欲见,窥避掩覆以遂其嬉游,设诈饰诡以肆其顽鄙,偷薄庸劣,日趋下流。

是盖驱之于恶而求其为善也,何可得乎?凡吾所以教,其意实在于此。

恐时俗不察,视以为迂,且吾亦将去,故特叮咛以告。

尔诸教读,其务体吾意,永以为训。

毋辄因时俗之言,改废其绳墨,庶成“蒙以养正”之功矣。

念之念之!选自王阳明《传习录》注:教读,社学的教师。

10.对下列句子中加点字的解释,不正确的一项是()A.则宜诱之歌诗以发其志意诱:引诱B.乐嬉游而惮拘检惮:害怕C.日使之渐于礼义而不苦其难渐:接近D.设诈饰诡以肆其顽鄙肆:放纵11.下列各组句子中,加点字的意义和用法相同的一组是()A.①后世记诵词章之习起②巫医乐师百工之人B.①讽之读书以开其知觉②而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也C.①若冰霜剥落,则生意萧索②风之积也不厚,则其负大翼也无力D.①责其检束而不知导之以礼②君子博学而日参省乎己12.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是()A.王阳明认为儿童教育要多措并举,通过吟唱诗歌来激发志趣,通过学习礼仪来端正仪表言行,通过劝导读书来开启智慧,从而达到激发志意、严肃仪容、开发智力的目的。

传习录(明)王守仁著目录:1心即是理2格物无分动静3“一以贯之”的功夫4成书的缘起5知行合一6元神·元气·元精7良知即是未发之中8万物皆备于我心9正心诚意10人即天地之心11致其良知12启蒙之道13神而明之14戒慎恐惧在心念15过分矜持亦弊端16生之谓性17良知是造化的精灵18一草一木皆有理19辗转刊行概述<一>《传习录》是明代哲学家王阳明的语录、论学书信的简集,为明阳学派的启蒙典籍,流传甚广。

“传习”出自《论语》中的“传不习乎”。

王阳明(1472——1528),字伯安,号阳明,名守仁,余姚(今浙江)人,曾筑室故乡阳明洞中,世称阳明先生。

11岁前在祖父王伦养育下成长,后随父王华到北京,一度热心骑射、研习兵法。

18岁时在回余姚途中拜访程朱派学者娄谅(1422——1491),娄谅向他介绍朱熹的格物说和“圣人可学而至”的思想,使他深受启发。

21岁中乡试,遍读朱熹著作,28岁中进士,任职于工部,后又担任刑部云南清吏司主事。

正德元年(1506)武宗朱厚照继位,太监刘瑾专权,王阳明因抗疏救援戴铣等人被刘瑾廷杖,不久贬为贵州龙场驿丞。

正德三年他的思想发生了大的转变,背离朱熹的向外穷理的格物穷理之说,认为圣人之道,吾性自足,并在当地创立龙冈书院。

刘瑾伏诛后,他被召回内地,历任南京刑部四川清吏司主事、北京吏部验封清吏司主事,文选清吏司员外郎,考功清吏司郎中等职,后升任南京太仆寺少卿。

正德八年,至滁岛督马政,正德十一年升任都察院左佥都御史,奉命镇压赣南农民起义。

正德十四年升任都察院右副都御史,六月,他奉旨督兵讨伐宁王宸濠在南京发生的叛乱,事遂,奉敕兼巡抚江西。

明世宗继位后,他被任命为南京兵部尚书参赞,封新建伯。

后因遭到反对派的攻击和排挤,从正德十六年到嘉靖六年(1527年)一直过着退隐生活。

嘉靖六年五月朝廷再次起用王阳明,镇压广西农民起义,后兴办南宁书院,建立思田学校。

嘉靖八年病重,上疏请求回乡养病,翌年初卒于归途的江西南安舟中。

以下摘录,皆出自王阳明《传习录》等著作。

1、欲修身,先养心心即理也,天下又有心外之事、心外之理乎?心即理。

天下难道还有心外之事、心外之理吗?人生启迪:浮世之中,总有许多人为追求物质享受、社会地位和显赫名声等身外之物,而心力交瘁、疲惫不堪。

他们怨天尤人、欲逃离其中而不可得,皆因忽略了自己的内心,不明白万事以修心为先的道理。

2、不忙不乱,不焦不躁天地气机,元无一息之停。

然有个主宰,故不先不后,不急不缓,虽千变万化而主宰常定,人得此而生。

若无主宰,便只是这气奔放,如何不忙?天地间的大气,本来没有瞬息中断过。

但有了一个主宰,就能不先不后,不急不缓,即使千变万化,主宰是一成不变的,人有了这个主宰才产生。

如果主宰安定,如同天地运行一样永无停息,即使日理万机,也经常从容自在,也就是所谓的“天君泰然,百体从令”;若无主宰,便只有气在四处奔流,怎么会不忙呢?人生启迪:忙碌是现代社会中大多数人的一种生活状态。

不幸的是,与身体的操劳相伴随而来的,还有内心的忙乱急躁、焦虑不堪。

所谓“身之主宰便是心”,倘若在忙碌的生活中不能给内心留一份悠闲,而使其深受烦恼与担忧所累,便更难在为人处世之时做到游刃有余、潇洒自在。

3、心狭为祸之根,心旷为福之门如今于凡忿懥等件,只是个物来顺应,不要着一分心思,便心体廓然大公,得其本体之正了。

如今,对于愤怒等情绪,只要顺其自然,不过分在意,心体自会廓然大公,而实现本体的中正了。

人生启迪:心胸狭隘的人,只会将自己局限在狭小的空间里,郁郁寡欢;而心胸宽广的人,他的世界会比别人更加开阔。

4、回归简单“道之大端易于明白”,此语诚然。

顾后之学者忽其易于明白者而弗由,而求其难于明白者以为学,此其所以“道在迩而求诸远,事在易而求诸难”也。

“道的大的方面容易理解”,这种看法是正确的。

只是后世的学者疏忽了那容易理解的道而不去遵循,却把难以明白的作为学问,这正是“道在迩而求诸远,事在易而求诸难”。

人生启迪:圣人做学问追求一种“大道至简”的境界,值得我们学习。

《传习录》,哲学著作,作者是中国明代哲学家、宋明理学中心学一派的代表人物王守仁(字伯安),世称阳明先生。

此书记载了他的语录和论学书信。

传习一词源出自《论语》中的传不习乎一语。

《传习录》名句:1.持志如心痛。

一心在痛,人安有工夫说闲语,管闲事——《传习录•卷上•门人薛侃录》2.人生大病,只是一傲字。

——《传习录•卷下•门人黄以方录》3.知者行之始。

行者知之成。

——《传习录•卷上•门人陆澄录》4.一念开明,反身而诚——《传习录•卷中•答陆原静书》5.又如知痛,必已自痛了,方知痛。

——《传习录•卷上•徐爱录》6.授书不在徒多,但贵精熟——《传习录•卷下•右南大吉录》7.夫万事万物之理,不外于吾心。

——《传习录•卷中•答顾东桥书》8.大凡朋友须箴规指摘处少,诱掖奖劝意多,方是。

——《传习录•卷下•门人陈九川录》9.人胸中各有个圣人,只自信不及,都自埋倒了。

——《传习录•卷下•门人陈九川录》10.与朋友论学,须委曲谦下,宽以居之。

——《传习录•卷下•门人陈九川录》11.心即理也。

天下又有心外之事,心外之理乎——《传习录•卷上•徐爱录》12.未有知而不行者。

——《传习录•卷上•徐爱录》13.此已被私欲隔断,不是知行的本体了。

——《传习录•卷上•徐爱录》14.至善是心之本体。

只是明明德到至精至一处便是。

然亦未尝离却事物。

——《传习录•卷上•徐爱录》15.于事事物物上求至善,却是义外也。

——《传习录•卷上•徐爱录》16.知而不行,只是未知——《传习录•卷上•徐爱录》17.教人为学不可执一偏。

——《传习录•卷上•门人陆澄录》18.谦者众善之基,傲者众恶之魁。

——《传习录•卷下•门人黄以方录》19.真知即所以为行,不行不足谓之知——《传习录•卷中•答顾东桥书》。

王阳明《传习录》三十句名言,蕴含心学至上智慧《传习录》是明代哲学宗师王阳明的论学语录和书信集,集中体现了阳明心学的核心观点,是了解阳明心学最经典的入门必读书,“传习”一词源出自《论语》中的“传不习乎”一语。

正是因为阳明心学蕴含着“宁静于内,无敌于外”的至上智慧,曾国藩、孙中山、梁启超等人,均对《传习录》推崇备至。

已故国学大师钱穆更是将该书列为“中国人所人人必读的书”之一。

1 虚灵不昧,众理具而万事出,心外无理,心外无事。

“虚灵不昧”,大约是指本心不受外物障蔽,保持原始的本然状态,心灵处于安宁、虚静和专一的情状。

在此状态下,才能静下来体察世间万事万物之“理”。

不昧的“心”如镜子一般映出“理”,所以说,“心即理也”,心与理为一体,而反对朱熹将心与理分成两部分。

2 心之本体原自不动。

心之本体即是性,性即是理,性元不动,理元不动。

集义是复其心之本体。

王阳明赞许孟子的“不动心”:心中充满道义,发现万事万物的道理,那么任何事发生都能对其泰然处之,让自己的心如泰山般稳固,不因外界毁誉而动心,不大喜大悲。

3 无善无恶事是心之体,有善有恶是意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。

这四句是阳明心学的精华。

心,本来是没有善恶之分的,善恶知之所以产生,是在面对外物,自己的思想意识活动而产生的。

能辨清善恶就是“良知”,行善事、去除恶念都是基于对事物的理解。

比如面对一把刀,想到行凶便是恶,想到用来切菜做饭便是善。

善恶的想法及行为是本心受到外物而产生的,被事物引发的善恶不是最根本的,最根本的还在于自己的本心,心中能明善恶,存善去恶,就能保持心之本体。

4 知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。

5 未有知而不行者,知而不行只是未知。

圣贤教人知行,正是要复那本体,不是着你只恁的便罢。

6 知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知:知行工夫本不可离。

这几句即王阳明的重要观点“知行合一”。

知行是一体的,要是真的对某事物有所认知,那一定是身体力行地去做了。

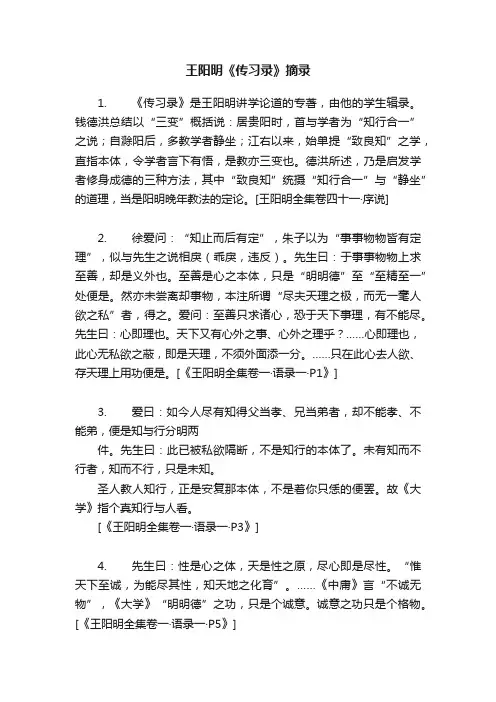

王阳明《传习录》摘录1. 《传习录》是王阳明讲学论道的专著,由他的学生辑录。

钱德洪总结以“三变”概括说:居贵阳时,首与学者为“知行合一”之说;自滁阳后,多教学者静坐;江右以来,始单提“致良知”之学,直指本体,令学者言下有悟,是教亦三变也。

德洪所述,乃是启发学者修身成德的三种方法,其中“致良知”统摄“知行合一”与“静坐”的道理,当是阳明晚年教法的定论。

[王阳明全集卷四十一·序说]2. 徐爱问:“知止而后有定”,朱子以为“事事物物皆有定理”,似与先生之说相戾(乖戾,违反)。

先生曰:于事事物物上求至善,却是义外也。

至善是心之本体,只是“明明德”至“至精至一”处便是。

然亦未尝离却事物,本注所谓“尽夫天理之极,而无一毫人欲之私”者,得之。

爱问:至善只求诸心,恐于天下事理,有不能尽。

先生曰:心即理也。

天下又有心外之事、心外之理乎?……心即理也,此心无私欲之蔽,即是天理,不须外面添一分。

……只在此心去人欲、存天理上用功便是。

[《王阳明全集卷一·语录一·P1》]3. 爱曰:如今人尽有知得父当孝、兄当弟者,却不能孝、不能弟,便是知与行分明两件。

先生曰:此已被私欲隔断,不是知行的本体了。

未有知而不行者,知而不行,只是未知。

圣人教人知行,正是安复那本体,不是着你只恁的便罢。

故《大学》指个真知行与人看。

[《王阳明全集卷一·语录一·P3》]4. 先生曰:性是心之体,天是性之原,尽心即是尽性。

“惟天下至诚,为能尽其性,知天地之化育”。

……《中庸》言“不诚无物”,《大学》“明明德”之功,只是个诚意。

诚意之功只是个格物。

[《王阳明全集卷一·语录一·P5》]5. 先生曰:仁、义、礼、智,也是表德。

性一而已,自其形体也谓之天,主宰也谓之帝,流行也谓之命,赋予人也谓之性,主于身也谓之心。

……人只要在性上用功,看得一性字分明,即万理灿然。

[《王阳明全集卷一·语录一·P15》]6. 先生曰:道无方体,不可执著。

《传习录》十句经典语录,千年不灭一盏灯,人生至理!王守仁(1472~1528),中国明代哲学家、教育家。

字伯安,浙江余姚人。

因筑室会稽阳明洞,自号阳明子,世称阳明先生。

1、知者行之始,行者知之成。

语出明·王守仁《传习录》。

知,求知。

成,完成。

求知是行动的开始;行动是求知的结果。

2、知而不行,只是未知。

语出明·王守仁《传习录》。

学了知识,而不实践,这等于没有学到知识一样。

3、知者行之始,行者知之成。

语出明·王守仁《传习录》。

认识是行动的开始,行动是认识的完成。

4、知是行之始,行是知之成。

出自明·王守仁《传习录(上)》。

知,了解,指对事物进行研究,了解其规律。

行,行动,指实践。

“知”是“行”的第一步,“行”是“知”的结果。

此言做事要先对事情进行研究,掌握其规律,然后就付诸行动,将其做好。

“知”的目的是为了“行”,“行”的结果便是验证“知”。

5、悔误是去病之药,然以改之为贵。

语出明·王守仁《传习录》。

对错误悔悟是克服错误的良药,然而可贵的是能改正。

6、种树者必培其根,种德者必养其心。

出自明·王守仁《传习录》上。

此以种树培根为喻,说明道德修养要从心底开始。

意谓道德修养只有是发自内心的自觉要求才有效果。

7、路途之险夷,必待身亲履历而后知。

语出明·王守仁《传习录》。

履历,勘踏,经历。

-路上的平坦与危险,一定等到亲身经历体验后才能知道。

8、人的良知,就是草木瓦石的良知。

若草木瓦石无人的良知,不可以为草木瓦石矣。

岂惟草木瓦石为然?语出明·王守仁《传习录》。

《传习录》下。

人的良知,就是草木瓦石的良知。

如果草木瓦石没有了人的良知,就不成其为草木瓦石了。

岂止是草木瓦石为然?9、未发之中,即良知也。

无前后内外,而浑然一体者也。

有事无事,可以言动静,而良知无分于有事无事也;寂然感通,可以言动静,而良知无分于寂然感通也。

语出明·王守仁《传习录》。

传习录经典名言《传习录》是王守仁的讲学语录,为儒家重要著作之一。

《传习录》包含了王阳明的主要哲学思想,是研究王阳明思想及心学发展的重要资料,堪称“心学”第一书。

1. 无善无恶心之体,有善有恶意之动。

知善知恶是良知,为善去恶是格物。

【解读】心作为客观存在的主体,本来无善恶可言,是本来空灵清净之物。

善恶是与人的意念同时出现的,人只要有意念心就动,人只要心动,只要一有意欲,就必然相伴而出现善或恶。

当善恶已经存在的时候,分清善恶就非常重要,如果能分清孰善孰恶,这就是良知;如果不分孰善孰恶,就是没有良知。

如果我们有良知,就会知道什么是善什么是恶,就会只为善,去掉恶行。

2. 不贵于无过,而贵于能改过。

【解读】可贵之处不在于没有过错,而在于能够在犯错之后虚心接受并改过。

人都会犯错,但一定要善于改过。

从孔子到王阳明,都强调改过,孔子盛赞颜回“不贰过”,同样的错误不犯两次,这已经是很高的要求了。

对于自己的错误,要严格对待,及时反思改正。

对于别人的错误,只要能及时改正,我们也要懂得宽容。

3. 人胸中各有个圣人,只自信不及,都自埋倒了。

【解读】这句话有三层含义。

第一层是说,人人心中都有个圣人,人人皆可以为圣人。

第二层是说,人要成为圣人,必须反求诸己,向本心里致良知,寻求万事万物之理。

第三个层次是说,人心中的“圣人”J经常为自身不当的行为、观念所掩埋、所遮蔽,人若要成圣,则必须除掉这些遮蔽本心的行为和观念。

4. 学须反己。

若徒责人,只见得人不是,不见自己非。

若能反己,方见自己有许多未尽处,奚暇责人?【解读】有位朋友经常因为生气而指责别人。

王阳明告诫他说:“学习应该反身自省。

如果只去指责别人,就只能看到别人的错误,就不会看到自己的缺点。

若能反躬自省,才能看到自己有许多不足之处,哪还有时间去指责别人?”5. 虚灵不昧,众理具而万事出,心外无理,心外无事。

【解读】虚灵原指宇宙世界最初的一种朦胧,混沌与原始的状态。

从人的角度来说,虚灵指人的返璞与归真,体现出一个人的真,善,美,它多以一种境界,风格而存在。

传习录名句

《传习录》是一部由明代著名思想家王阳明所著的哲学著作,其

中包含了许多经典的名句,这些名句蕴含着王阳明的智慧和思想。

以

下是部分《传习录》中的名句:

1. “万般皆下品,唯有读书高”,这句话强调了读书的重要性,

认为读书是提高自身修养的途径。

2. “当面之言,不可不及。

不可随口捶打,以致破坏人心”,这

句话告诫人们在交流中要言行一致,避免伤害他人的感情。

3. “学问即知行,知行即学问”,这句话指出了知行合一的道理,认为只有将知识与实践相结合才能真正学有所成。

4. “天地有大美而不言,四时有明法而不议”,这句话强调了天

地自然的法则,提醒人们要顺应自然规律,不要过分干涉。

5. “身无怨尤,心生悔恨”,这句话表达了对自身行为负责任的

态度,认为要保持清白之心,在做错事情时及时反省并悔改。

6. “公道之理,人皆有之”,这句话说出了人人都应当守正道的

原则,强调了道德和正义的重要性。

7. “立身以立天下,立德以立身”,这句话指出了个人的修养与

社会的发展是相互关联的,要以立身立德为根本,才能建立一个和谐

的社会。

8. “孰天地之无私哉,顺乎天地之自然,而后求得其私”,这句

话强调了顺应天地自然法则的重要性,认为只有摒弃私心,顺从自然

规律,才能得到真正的利益。

9. “行有终始,知有来历”,这句话表达了对于行为与知识的重视,强调了行事要有始有终,知识要有深厚的根基。

10. “知行两端,转轮是物”,这句话指出了知行是相辅相成的,只有两者结合,才能达到完美。

传习录原文及白话译文明·正德十三年(公元1517年)八月,王陽明的门人薛侃刊刻《初刻传习录》于江西赣州。

刊本内容包括正德七年至十三年的陽明先生语录,分“徐爱录”、“陆澄录”和“薛侃录”。

此初刻本正是今本之上卷。

·心即是理·徐爱·录徐爱(公元1488——1518年),字曰仁,号横山。

浙江余杭人,王陽明的妹夫,也是陽明先生的第一位学生。

曾任南京工部郎中。

王陽明痛惜其英年早逝,曾叹曰:“曰仁殁,吾道益孤,至望原静者(陆澄)不浅。

”参看《明儒学案》卷十一。

【原文】先生于《大学》“格物”诸说,悉以旧本为正,盖先儒所谓误本者也。

爱始闻而骇,既而疑,已而殚精竭思,参互错综,以质于先生。

然后知先生之说,若水之寒,若火之热,断断乎百世以俟圣人而不惑者也。

先生明睿天授,然和乐坦易,不事边幅。

人见其少时豪迈不羁,又尝泛滥于词章,出入二氏之学。

骤闻是说,皆目以为立异好奇,漫不省究。

不知先生居夷三载,处困养静,精一之功,固已超入圣域,粹然大中至正之归矣。

爱朝夕炙门下,但见先生之道,即之若易,而仰之愈高;见之若粗,而探之愈精;就之若近,而造之愈益无穷。

十余年来,竟未能窥其藩篱。

世之君子,或与先生仅交一面,或犹未闻其謦咳,或先怀忽易愤激之心,而遽欲于立谈之间,传闻之说,臆断悬度,如之何其可得也?从游之士,闻先生之教,往往得一而遗二,见其牝牡骊黄而弃其所谓千里者。

故爱备录平日之所闻,私以示夫同志,相与考而正之,庶无负先生之教云。

门人徐爱书【译文】先生对于《大学》中有关“格物”的各种说法,均以旧本,亦即前贤所说的误本为标准。

我刚听说甚觉意外,继而产生怀疑,最后,我殚精竭思,互相对照分析,就正于先生。

方始发现,先生的主张犹如水性冰冷、火热炎热一样,即是百世之后的圣人也不会产生疑问。

先生天资聪颖,然和蔼可亲,为人坦诚,平素不修边幅。

早年,先生性格豪迈洒脱,曾热衷于赋诗作文,并广泛深入研究佛道两家的经典之作。

王阳明《传习录》摘录《传习录》是中国哲学思想家王阳明的学生所记录的他的言行和对话集,旨在传递和习得良知、致良知的哲学思想。

以下是一些摘录:1.“知行合一”。

在《传习录》中,王阳明强调了知识和实践的不可分割性。

他认为,人们不仅要有对道德原则的认知,还必须将这种认知应用到行为中,才能实现真正的道德。

因此,“知行合一”不仅是道德的认知和行为的统一,也是达到真正道德的必经之路。

2.“心即理”。

王阳明强调心的作用,认为心即是理。

在《传习录》中,他主张人们应该通过反省内心,发现并遵循道德原则,而不是在外界寻找道德标准。

同时,他也强调了心境的重要性,认为只有心境平静、清澈,才能做出正确的判断和选择。

3.“致良知”。

在《传习录》中,王阳明提出了“致良知”的理论。

他认为,良知是存在于每个人内心的道德智慧,人们只需要通过反省和体验就可以发现并遵循它。

同时,他也强调了“致”的作用,认为只有通过实践将良知应用到行为中,才能真正实现“致良知”。

4.“格物致知”。

王阳明在《传习录》中也提到了“格物致知”,认为通过研究事物,可以获得对它们的深刻认识和了解。

同时,他也认为这种认识不仅是对事物的客观认知,还包含了人的主观感受和体验。

5.“无我”。

在《传习录》中,王阳明主张“无我”,即不要过分执着于自我。

他认为,只有超越自我,才能实现真正的道德境界。

同时,他也强调了“无我”的实践方法,即通过反省内心、减少私欲、关注他人等方式来超越自我。

总的来说,《传习录》中包含了许多重要的哲学思想和理论,这些思想和理论不仅对当时的社会产生了深远的影响,也对现代社会有着重要的启示意义。

通过阅读《传习录》,人们可以更好地了解王阳明的思想体系和他对社会、人生、道德等方面的见解,也可以更好地理解中国传统文化和哲学思想的重要价值。

《传习录》中10句经典智慧名⾔:种树者必培其根,种德者必养其⼼展开全⽂《传习录》是王阳明的问答语录和论学书信集。

是⼀部儒家简明⽽有代表性的哲学著作。

包含了王阳明的主要哲学思想,是研究王阳明思想及⼼学发展的重要资料。

1.种树者必培其根,种德者必养其⼼。

【释义】以种树培根为喻,说明道德修养要从⼼底开始。

意谓道德修养只有发⾃内⼼的⾃觉要求才有效果。

2.省察是有事时存养,存养是⽆事时省察。

【释义】省察是有事时的存养,存养是⽆事时的省察。

3.虚灵不昧,众理具⽽万事出,⼼外⽆理,⼼外⽆事。

这句话的意思是,当⼼达到“纯是天理”、“虚灵不昧”或者说“致良知”状态的时候,也就是⼀个⼈的⼼达到⾮常寂然、专⼀、虚静的时刻,那么万事万物的道理就会⾃动显现。

4.持志如⼼痛,⼀⼼在痛上,岂有功夫说闲话,管闲事。

【释义】坚守⾃⼰的志向像⾃⼰⼼痛⼀样,你⼀⼼都在疼痛上,哪⾥有功夫说闲话管闲事呢?5.善念发⽽知之,⽽充之。

恶念发⽽知之,⽽遏之。

【释义】善念在⼼中萌发,觉察到它。

就扩充这种善念。

恶念在⼼中萌发,觉察到它,就遏制这种恶念。

6.知之真切笃实处,即是⾏;⾏之明觉精察处,即是知:知⾏⼯夫本不可离。

【释义】对某事物或道理是否知道得深切是可以从⾏为中看出的;⽽⾏为的正确精准与否也反过来影响到对事物的理解。

7.⼈需在事上磨,⽅可⽴得住,⽅能静亦定,动亦定。

【释义】⼈必须在事上磨炼,在事上⽤功才会有帮助。

若只爱静,遇事就会慌乱,始终不会有进步。

“那静时的功夫,表⾯看是收敛,实际上却是放纵沉沦。

8.只要去⼈欲、存天理,⽅是⼯夫。

静时念念去⼈欲、存天理,动时念念去⼈欲、存天理,不管宁静不宁静。

【释义】只要去⼈欲、存天理,就可称为功夫。

静时念念不忘去⼈欲、存天理,动时也念念不忘去⼈欲、存天理,⽆论⼼中宁静与否。

9.天地⽣意,花草⼀般,何曾有善恶之分?⼦欲观花,则以花为善,以草为恶。

如欲⽤草时,复以草为善矣。

此等善恶,皆由汝⼼好恶所⽣。

【释义】天地化⽣,如花草⼀般。

1、【问:格物

先生曰:“格者,正也,正其不正,以归于正也。

”】

--------------格物致知之解释。

2、【天理人欲,其精微必时时用力省察克治,方日渐有见。

如今一说话之间,虽讲天理,不知心中倏忽之间已有多少私欲。

盖有窃发而不知者,虽用力察之,尚不易见,况徒口讲而可得尽知乎?今只管讲天理来顿放着不循,讲人欲来顿而放着不去,岂格物致知之学?后世之学,其极至,只做得个义袭而取工夫。

】

-----------------世人伪君子之多,可知矣。

看看官员们满嘴仁义道德,实则满肚子男盗女娼,阳明先生真圣人啊。

3、【种树者必培其根,种德者必养其心。

欲树之长,必始生时删其繁枝;欲德之盛,必于始学时去夫外好。

天地生意,花草一般,何曾有善恶之分?子欲观花,则以花为善,以草为恶;如欲用草时,复以草为善矣。

此等善恶,皆由汝心好恶所生,故知是错】

--------------------想起了至尊宝的那句台词,“以前我是用肉眼看这个世界,死去的那一刻我是用心看世界,一切都看得那样清楚”。

星爷有悟性

4、【吾辈今日用功,只是要为善之心真切。

此心真切,见善即迁,有过即改,方是真切工夫。

如此则人欲日消,天理日明。

”】

5、【与其为数顷无源之塘水,不若为数尺有源之进水,生意不穷。

】

6、【问:“世道日降,太古时气象如何复见得?”

先生曰:“一日便是一元。

人平旦时起坐,未与物接,此心清明景象,便如在伏羲时游一般。

”】

7、【道无方体,不可执着。

却拘滞于文义上求道,远矣。

如今人只说天,其实何尝见天?谓日月风雷即天,不可;谓人物草木不是天,亦不可。

道即是天,若识得时,何莫而非道。

】

8、【问仙家元气、元神、元精,先生曰:“只是一件:流行为气,凝聚为精,妙用为神。

”】

9、【心犹镜也。

圣人心如明镜,常人心如昏镜。

近世格物之说,如以镜照物,照上用功,不知镜尚昏在,何能照!先生之格物,如磨镜而使之明,磨上用功,明了后亦未尝废照。

】

10、【中只是天理,只是易,随时变易,如何执得?须是因时制宜,难预先定一个规矩在。

如后世儒者要将道理一一说得无罅漏,立个格式,此正是执一。

】

11、【佛以出离生死诱人入道,仙以长生久视诱人入道,其心亦不是要人做不好,究其极至,亦是见得圣人上截,然非入道正路。

】

12、【问:“后世著述之多,恐亦有乱正学。

”

先生曰:人心天理浑然,圣贤笔之书,如写真传神,不过示人以形状大略,使之因此而讨求其真耳;其精神意气言笑动止,固有所不能传也。

后世著述,是又将圣人所画,摹仿眷写,而妄自分析加增,以逞其技,其失真愈远矣。

】

13、【羲、黄之世,其事阔疏,传之者鲜矣。

此亦可以想见其时,全是淳庞朴素,略无文采的气象。

此便是太古之治非后世可及。

】。