仪器地震烈度计算编制说明

- 格式:doc

- 大小:2.33 MB

- 文档页数:27

地震测量仪器使用说明书一、简介地震测量仪器是一种用于检测地壳震动并测量地震波的仪器。

本说明书将详细介绍地震测量仪器的使用方法和注意事项。

二、仪器组成地震测量仪器由以下几个主要部分组成:1. 传感器:用于感知地震波并将信号传输给后续处理单元。

2. 后续处理单元:接收传感器信号并进行信号处理和数据采集。

3. 界面和显示装置:用于与仪器进行交互和显示数据。

三、使用方法1. 安装准备:a. 将传感器置于平稳的地面上或固定在墙壁上,保证其稳定且与地震波垂直。

b. 将后续处理单元与传感器连接,并接通电源。

c. 根据需要连接界面和显示装置。

2. 仪器配置:a. 打开界面和显示装置,进入仪器配置菜单。

b. 设置触发级别和灵敏度,根据需要选择触发地震波的幅度和灵敏度。

c. 进行基准校准,确保仪器的测量结果准确可靠。

3. 数据采集:a. 在测量前确保仪器处于稳定状态并且已校准。

b. 启动数据采集功能,仪器将开始记录地震波的数据。

c. 根据需要设置数据采集的时间段和采样频率。

4. 数据分析:a. 通过界面和显示装置,可以实时监测数据采集的结果。

b. 使用专业的地震分析软件进行数据分析和处理,提取有价值的地震参数。

四、注意事项1. 安装时要选择坚固平稳的地面或墙壁,并确保传感器垂直于地震波传播方向。

2. 使用过程中避免剧烈震动或碰撞,以免损坏仪器。

3. 定期检查仪器的电源和连接线路,确保正常供电和信号传输。

4. 避免在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中使用仪器。

5. 仔细阅读其他相关文档和指南,熟悉仪器的功能和操作方法。

五、维护保养1. 定期清洁仪器表面和连接接口,确保信号传输的畅通。

2. 每次使用完毕后,将仪器存放在干燥通风的地方,避免灰尘、湿气等对仪器的影响。

3. 根据生产商提供的说明,及时更换仪器的零部件和耗材。

六、故障排除如果遇到以下故障,请参考以下建议进行排查:1. 仪器无法启动:检查电源连接是否正常,尝试更换电源线。

地震烈度计算简介地震烈度是度量地震的强度的一种指标,它描述了地震对人类、建筑物和环境造成的影响程度。

地震烈度的计算是地震学研究中的重要内容,通过烈度计算可以了解地震以及其影响的范围和程度。

本文将介绍地震烈度计算的基本原理和方法。

基本原理地震烈度是根据人们对地震影响的主观感受来进行评估的,主要依据震感和破坏情况来判断地震烈度等级。

地震烈度计算的基本原理是根据灾害状况调查和震源参数测定,通过对照标准烈度表的描述和统计数据,进行目测或测量,进而确定地震烈度等级。

地震烈度等级地震烈度一般采用中国地震局提出的十二度烈度表进行评估,烈度等级由I度到XII度共分为12个等级。

•I度:无感地震,仅少数人能感到震动。

•II度:见证地震,经过震感能够确定为地震。

•III度:较为明显,室内的部分物体会晃动。

•IV度:室内的大部分物体能够晃动,户外的少数人能够感觉到。

•V度:大部分人能够感受到震动,部分低矮建筑物会出现破损。

•VI度:许多人会惊慌失措,房屋会出现轻微破坏。

•VII度:许多人会逃离建筑物,房屋会出现中度破坏,部分山体会发生滑坡。

•VIII度:房屋的大部分会出现破坏,桥梁会塌陷,山体会出现滑坡。

•IX度:树木和建筑物会被破坏,山体会发生岩崩。

•X度:大范围的破坏,大部分建筑物会倒塌。

•XI度:几乎所有建筑物会被毁坏。

•XII度:地面会出现破裂和错动。

地震烈度计算方法地震烈度计算是通过对照调查和测定的数据,采用专业的表格和工具进行分析和计算得出的。

根据地震烈度的定义和特征,计算的主要步骤包括:1.确定地震烈度等级的标准和描述。

2.收集震感调查和破坏情况调查的数据。

3.对收集到的数据进行整理和归纳。

4.根据烈度等级的描述和统计数据,判断地震烈度等级。

地震烈度计算可以采用目测法和测量法两种方法,其中目测法是通过主观感觉判断地震烈度等级,测量法是利用专业的仪器设备对地震进行实时测量和数据记录。

注意事项在进行地震烈度计算时,需要注意以下几个要点:1.震中附近的人群应尽快撤离,确保人身安全。

ICS91.120.25P 15备案号:DB 中华人民共和国地震行业标准DB/T XXXXX—XXXX仪器地震烈度计算Calculation code for insrumental seismic intensity点击此处添加与国际标准一致性程度的标识(征求意见稿)(本稿完成日期:2016年10月19日)XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目次前言 (II)引言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 符号和缩略语 (2)5 仪器地震烈度计算流程 (2)6 地震动记录选取和处理 (3)7 仪器地震烈度计算方法及等级划分 (4)参考文献 (7)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国地震局提出。

本标准由全国地震标准化技术委员会(SAC/TC 225)归口。

本标准起草单位:中国地震局工程力学研究所、福建省地震局、中国地震局地球物理研究所等。

本标准主要起草人:引言地震烈度是地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。

随着地震观测技术的发展,目前已经能够利用地震观测仪器采集地震动记录,再按照一定的流程和方法对地震动记录数据进行选取、处理、计算后得到仪器地震烈度。

仪器地震烈度计算是地震烈度速报的基础,可为灾情快速判断、地震应急救援决策和行动、工程抢险修复决策等提供科学依据。

规范仪器地震烈度的计算流程和方法,对于科学有效地开展地震烈度速报相关工作具有重大意义。

本标准为现行GB/T 17742-2008《中国地震烈度表》中的地震烈度的定义的拓展。

仪器地震烈度计算1 范围本标准规定了仪器地震烈度的计算流程、地震动记录的选取和处理、仪器地震烈度计算方法及等级划分。

本规程适用于地震烈度速报中仪器地震烈度的计算。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

仪器烈度计算方法及标准的初步研究仪器烈度计算方法及标准的初步研究现行中国地震烈度表中,Ⅴ度以上给出了水平向地面运动峰值加速度和峰值速度两个物理参数与地震烈度的参考关系。

当分别用PGA和PGV计算仪器烈度时,计算结果与现场调查烈度相符率很低。

在烈度快速评定中如何计算仪器烈度,是一个值得研究的问题,本文针对该问题进行以下研究:(1)本文选取汶川M8.0级地震Ⅵ~Ⅸ度区内的88个台站的加速度记录,通过仿真方法得到速度记录,并统计了各个台站的PGA、PGV。

利用PGA和PGV分别进行仪器烈度计算,结果表明:两种方法评定的结果与现场调查烈度相符率都很低。

(2)计算了地震动峰值加速度PGA、峰值速度PGV、90%能量持时Td 等十个地震动参数。

为了找到具有代表性的地震动参数参与烈度评定,本文计算了这些参数间的相关系数,通过对相关系数的分析,这些参数可分为三组,在考虑方便应用的情况下,本文在各组中初步选择PGA、PGV和Td作为参与烈度评定的物理参数。

将三者与地震烈度间的关系进行拟合,拟合结果表明:PGA和PGV与地震烈度间的相关性较好,方差小,而Td与地震烈度相关性较差,因此本文选择PGA与PGV两参数,作为评定地震烈度的物理标准。

利用中国地震烈度表,分别作出二者单独评定的台站处烈度值,将二者计算的仪器烈度与现场调查宏观烈度相比较,相符率分别为35%和50%,PGA计算结果明显低于PGV 的计算结果,但二者相符率均较低,针对这一问题,通过对评定结果的分析,本文提出了基于相符率的加权方案,利用PGA和PGV综合评定烈度,评定结果表明,相符率有较大提高,说明本文方法可有效地使仪器烈度更加接近宏观烈度。

(3)本文借鉴日本仪器烈度计算方法,推导得到了与我国现行地震烈度评定标准大致相符的一个仪器烈度标准,并用汶川地震记录进行检验。

研究表明:分别采用PGA、PGV综合判定方法及采用该标准评定的台站处的烈度值与现场调查结果相符率都在60%以上,同时,本文也用集集地震资料进行了验算,研究表明:PGA单独评定结果明显好于其他方法评定结果。

地震烈度计算

地震烈度是一个衡量地震活动强度的量度标准,它用于评估沉降破坏等后果的程度。

它可以用来测量地震发生时地表运动的强度,也可以帮助我们判断被地震影响的地区的破坏程度,以及应采取的预防措施。

地震烈度越高,那么损失财产的可能性就越大。

地震烈度是用分数表示的。

地震烈度分数由列示地震影响的范围和强度来表示。

地震烈度I级为极小地震,烈度介于I-II级之间为微弱地震,介于II-III级之间为轻微地震,介于III-IV级之间为小地震,介于IV-VI级之间为中等地震,介于VI- VII级之间为强烈地震,VII级及以上为特别强烈的地震。

在测量地震烈度时,有一些因素需要考虑,例如地震波的强度、周围的环境条件等。

此外,还要考虑时间因素,例如在地震发生之前地表的运动状况,以及地震发生之后地表是否出现了震感。

此外,测量地震烈度还需要采用一些其它测量方法,以获取地震时晃动的幅度和频率,如采用地震计等仪器。

借助这些测量方法,我们可以判断地震烈度属于哪一级,也可以通过分析仪器记录来识别地震形成奇特摆动状态。

有了此信息,我们可以更准确的估算地震烈度,从而能够更加安全、有效地采取预防措施,减少地震造成的损失。

同时,这

些信息也可以为相关部门做出更有效的预测,帮助更多的人获得更充分的保护。

仪器烈度在地震烈度评定中的应用摘要:地震观测仪器可以记录地震动参数,通过既定的滤波器、算法,评估地震烈度,伴随着我国地震观测台站数量的增多,有感、无感地震数据日益丰富,给地震动参数、建筑物易损性与地震烈度评定之间提供研究素材,研究人员在拟合地震观测数据的过程中,可以不断增强我国地震烈度评定效率、质量,整体来看,地震烈度评定需要重视烈度的主观性、客观性,在此基础上,做好仪器烈度应用工作。

关键词:观测仪器;地震烈度;评定;应用引言我国幅员辽阔,地震带较多,地质结构、房屋结构较为复杂,在评估地震烈度时,单纯的烈度评价模型无法直观的适应地震影响范围内的地质特征、房屋特征、地震动参数,这就导致地震烈度评定长期依赖于人工评定,仪器的参与虽然可以获取到地震动参数,但地震动参数仅能客观推导地震等级及相关数据,地震所造成的震害数据往往较难估计,以下从地震烈度评价难度及仪器烈度应用措施展开具体探讨。

一、地震烈度评价难度地震烈度评价具有客观数据支持,同样也存在主观评价色彩。

从客观性来看,地震观测台站可以全天候、多层次的观测地质活动,地震发生后,识别地震所释放的能量强弱,判断地震等级,记录地震动参数。

地震是地震烈度形成原因,地震动参数客观左右着地震烈度水平,从当下来看,在评估地震烈度时,主要运用地震动峰值加速度、地震动峰值速度数据,另外,我国在评价地震烈度时,采用地震烈度12度表,也归纳影响地震烈度的影响因素,这些给拟合地震影响数据,评定地震烈度提供工作方向,客观保障地震烈度评价精准度、广泛适用性,但地震动参数与地震烈度并无特定的数理关系,地震烈度表中的主观评价色彩浓厚,地震影响变量因素多,数据拟合难度大,影响地震烈度评价精准性。

从主观性来看,当下对地震烈度的评定可以基于震害评估经验,针对震感、建筑物毁坏情况、地面毁坏情况、器物反应情况等宏观现象做出权衡,对地震强烈程度做出综合评价。

对于长期从事地震观测、应急救援的工作人员来说,可以依托该种宏观现象,把握震害数据,指导应急救援、灾后复建工作,但该种情况受主观偏差风险影响较大,受人道主义精神影响,难免过大预估地震烈度,受思虑不充分影响,同样可能过小预估地震烈度[1]。

地震烈度器烈度分布测定方案一、方案背景介绍地震这事儿可不得了,每次一发生,那破坏程度差别可大了。

为了能更好地知道地震到底有多厉害,也就是地震烈度,我们就需要用到地震烈度器来测定烈度分布。

地震烈度能告诉我们在某个地区地震产生的影响,像房子倒了多少呀,地裂得有多严重之类的。

这对于灾后救援、城市规划还有了解地震对不同区域的影响等方面都超级重要。

以前的测定可能不太精确或者不太全面,所以咱们得搞个好的测定方案。

二、目标与需求说明1. 目标准确测定地震发生后不同区域的地震烈度分布情况。

为地震研究提供数据支持,让科学家们能更好地研究地震规律。

给灾后救援和重建工作提供参考,知道哪些地方破坏最严重,先救哪里,怎么重建更安全。

2. 需求合适的地震烈度器,要精确而且稳定,不能老是出错或者测不准。

足够多的分布点,不能只在几个地方测,那样肯定不全面。

专业的人员来操作和分析数据,要是不懂行的人来弄,那数据可能就乱套了。

三、解决方案概述1. 设备选择选用先进的地震烈度器,要那种经过很多次试验,口碑好的。

比如说那种能够精确感知微小震动,而且能够长时间稳定工作的烈度器。

考虑到不同环境,比如山区、平原、海边等,要选择适应各种环境的烈度器。

2. 布点规划在城市里,要按照一定的网格来分布烈度器,像棋盘一样,把城市分成很多小方块,每个方块里都有一个或者几个烈度器。

在农村和山区,要重点放在人口密集区、大型建筑物附近还有地质构造比较特殊的地方。

3. 数据采集与传输烈度器要能够实时采集数据,然后通过可靠的网络传输到数据中心。

要有备用的传输方式,万一网络不行了,也能把数据传回来。

四、实施步骤计划1. 第一阶段:准备工作组建专业团队,这个团队里要有地震学专家、工程师还有数据分析师。

采购所需的地震烈度器,要货比三家,选择性价比最高的。

确定布点位置,这得经过详细的实地考察和分析。

2. 第二阶段:安装与调试在选定的位置安装地震烈度器,要严格按照安装说明来操作,确保安装牢固。

地震烈度计算引言地震烈度是评估地震震感以及震害程度的一种方法。

通过测量地震产生的振动对人和建筑物的影响,可以定量评估地震的烈度。

地震烈度计算是地震学的重要研究内容之一,它不仅可以为地震预警、震害评估等提供基础数据,还可以帮助科学家研究地震的特征和地震活动的规律。

本文将介绍地震烈度计算的一般方法和常用的计算公式。

地震烈度的定义地震烈度是一个描述地震震感和震害程度的定量指标。

它通常采用Mercalli烈度等级(MMI)或短期震感烈度(PGA)来表示。

Mercalli烈度等级是根据地震对人和建筑物的影响程度进行划分的,一般分为12个等级,从I度到XII度。

PGA 是指地震在地表上产生的峰值加速度,通常用单位加速度(gal)表示。

地震烈度计算方法地震烈度的计算方法主要包括人工观测法和仪器观测法两种。

人工观测法人工观测法是指通过人的主观感受来评估地震烈度。

一般通过采访地震现场的居民、目击者和受震建筑物的居住者等,询问他们的震感和震害情况。

根据不同的地震烈度等级及其典型震感和震害特征,将其分类并加以整理,最终得出地震烈度等级。

仪器观测法仪器观测法是通过地震仪器观测地震波的参数来计算地震烈度。

常用的地震仪器包括地震计、加速度计等。

通过地震仪器观测到的地震波参数,如震级、震源深度、PGA等,结合震感和震害的关系,可以计算出地震的烈度等级。

常用的地震烈度计算公式Mercalli烈度等级Mercalli烈度等级的计算公式可以根据地震波参数和震感特征来确定。

一般来说,地震波的振幅、频率和持续时间与震感的强度有关。

根据地震波参数和震感的关系,可以使用统计回归分析等方法建立地震烈度计算模型。

短期震感烈度(PGA)短期震感烈度(PGA)是指地震在地表上产生的峰值加速度。

它可以用地震仪器观测到的加速度数据来计算。

一般来说,可以使用下面的公式来计算PGA:PGA = max(加速度数据)总结地震烈度的计算是地震学研究中的重要内容,它可以帮助我们了解地震的破坏程度和震感强度。

地震行业标准《仪器地震烈度计算》征求意见稿编制说明一、任务来源、计划编号等基本情况地震烈度速报可在地震发生后通过观测仪器直接提供地震烈度,快速生成地震影响强度和范围,为人员伤亡估计、经济损失评估、应急救援决策和工程抢险修复决策提供依据。

地震监测台站越密集,对地震影响场的了解就越全面和详细。

仪器地震烈度计算规程是规范、科学进行地震烈度速报工作的基础。

目前,日本、美国等国家及我国台湾地区都已经建立了地震烈度速报系统,并制订了统一的仪器地震烈度计算方法。

2011年5月15日,依据中震法函〔2011〕14号“关于征集2011年地震标准制修订项目立项建议的通知”,编写组提交了地震行业标准项目建议书“地震仪器烈度”。

2011年9月26日,中震函〔2011〕351号“关于下达2011年地震行业标准制修订计划的通知”批准制订工作立项,项目“地震仪器烈度”由工程力学研究所负责。

二、标准编制的背景、目的和意义《国家地震科学技术发展纲要(2007-2020年)》重点领域及优先主题“地震应急响应与处置技术”方面,明确指出发展“地震和地震烈度的速报”、“重要工程设施预警与紧急处置”;《中华人民共和国防震减灾法》明确提出“国家支持全国地震烈度速报系统的建设”,“应当通过全国地震烈度速报系统快速判断致灾程度,为指挥抗震救灾工作提供依据”。

《国家防震减灾规划(2006-2020年)》提出我国2020年防震减灾总体目标,并明确将“建设地震预警技术系统,为重大基础设施和生命线工程地震紧急自动处置提供实时地震信息服务”作为防震减灾工作的一项主要任务。

2010年《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》明确提出,到2015年,要“在人口稠密经济发达地区初步建成地震烈度速报网,20分钟内完成地震烈度速报”;到2020年,要“建成较为完善的地震预警系统,地震监测能力、速报能力、预测预警能力显著增强”。

本项工作是落实《防震减灾法》及国家和行业相关规划的一项重要举措。

压缩机设备抗震计算书摘要:一、压缩机设备抗震计算的重要性二、抗震计算方法及步骤1.确定计算参数2.设备抗震评估3.计算地震作用力4.校核结构强度5.调整和优化设计三、抗震计算在压缩机设备设计中的应用四、提高压缩机设备抗震性能的措施五、结论正文:一、压缩机设备抗震计算的重要性压缩机设备作为工业生产中的重要组成部分,其在运行过程中的稳定性直接影响到整个生产流程。

而在地震多发地区,设备的抗震性能显得尤为重要。

地震可能导致设备损坏、生产中断,甚至引发安全事故。

因此,对压缩机设备进行抗震计算,以确保其在地震发生时能够正常运行,具有重要的现实意义。

二、抗震计算方法及步骤1.确定计算参数:在进行抗震计算前,首先需要了解设备的结构、材料、重量等基本参数,以及所处地区的地震烈度、场地类别等地震环境参数。

2.设备抗震评估:根据设备参数,评估设备在地震作用下的安全性。

这一步骤可以通过计算设备在地震作用下的加速度、位移等响应参数来实现。

3.计算地震作用力:根据设备所在地区的地震烈度、场地类别以及设备抗震评估结果,计算地震作用力。

这一步骤通常采用反应谱法或时程分析法进行。

4.校核结构强度:将计算得到的地震作用力作用于设备结构,校核设备在地震作用下的结构强度。

这一步骤需要运用结构力学知识,对设备的薄弱环节进行重点分析。

5.调整和优化设计:根据抗震计算结果,对设备结构进行调整和优化,提高设备的抗震性能。

这可能包括加强结构连接、改变设备布局、选用更抗震的材料等。

三、抗震计算在压缩机设备设计中的应用在压缩机设备设计中,抗震计算是不可或缺的一环。

通过抗震计算,可以发现设备在地震作用下的薄弱环节,从而在设计阶段进行针对性的加强。

此外,抗震计算还可以为设备选型、布局提供依据,确保整个生产流程的稳定性。

四、提高压缩机设备抗震性能的措施1.合理选型:选择具有良好抗震性能的压缩机设备。

例如,选择采用弹性支撑结构的压缩机,可以有效减小地震作用下的位移响应。

《地震观测仪器进网技术要求烈度速报与预警观测仪器》编制说明1、制定的必要性近年来,我国在地震烈度速报与预警技术研究与示范应用方面取得了重要进展。

在国家科技支撑项目“地震预警与烈度速报系统的研究与示范应用”支持下,研发了地震预警、烈度速报、地震参数自动速报、大震烈度速报等四大系统,并在福建省和首都圈地区进行了试验示范。

“国家地震烈度速报与预警工程”已进入立项评审阶段,可行性研究正在有序推进。

工程拟利用5年左右时间建成由5000余个地震台站组成地震烈度速报与预警系统,实现全国范围地震烈度速报和覆盖华北地区、南北地震带地区、东南沿海地区和新疆西北部地区的地震预警,将显著提高我国的地震监测能力。

地震烈度速报与预警系统包括强震动信号观测和宽频带微震信号观测,涉及多个层次的震动观测仪器:地震烈度仪、加速度计、宽频带地震计和数据采集器。

即将建设的“国家地震烈度速报与预警工程”新建和改造的地震观测台站较多,需要装备大量的观测设备。

在国家地震烈度速报与预警工程中,所有专业观测台站,包括基准站和基本站,均计划配置加速度计。

目前存在的问题主要是:不同生产厂家生产的加速度计性能相近,但标准不统一,不能直接代换。

行业标准DB/T 10-2001对加速度传感器的主要技术性能和功能要求作了规定,其中部分技术指标,如灵敏度、测量范围等列出了可选项,频率响应缺少误差控制,输出信号允许单端和平衡差分两种方式,这些因素虽然在技术上是合理的,但在应用中将导致符合行业标准但存在差异的不同加速度计不能直接代换使用,应用于“国家地震烈度速报与预警工程”,将对系统的运行维护带来运行参数维护的技术复杂性、备机储备的多样性等困难,导致维护技术要求的提高和维护成本增加。

宽频带地震计应用于国家地震烈度速报与预警工程中的基准站。

目前存在的主要问题是:参数离散性大,导致每个观测台站都要维护自己的传递函数和灵敏度参数;接口连接器和信号定义不一致。

这些因素不仅影响观测质量的提高,也对台站建设和运行维护产生影响。

地震震感计算实验报告

实验名称:地震震感计算实验

实验目的:通过模拟地震震感计算,了解地震震感的计算方法和影响因素。

实验仪器:地震仪、计算器、计算机、实验用纸、实验用笔

实验原理:地震震感计算是通过地震仪记录到的地震波数据,结合震源距离、地震规模和场地条件等因素,计算出地震的震级和震中距,从而得出地震震感。

实验步骤:

1. 设置地震仪并校准,确保其工作正常。

2. 选择一个地震事件作为实验目标,获取地震波数据。

3. 对地震波数据进行处理,计算出地震波的振幅、频率等参数。

4. 根据震源距离和场地条件,计算出地震的震级和震中距。

5. 运用地震震感计算公式,计算出地震震感。

实验结果:

以某次地震为例,地震仪记录到的地震波数据为:振幅为

10mm,频率为5Hz。

根据震源距离和场地条件的调查和评估,得出震源距离为

100km,场地条件为城市。

根据地震波数据,计算出地震的震级为 5.8,震中距为60km。

运用地震震感计算公式:震感=0.46×震级+0.48×ln(震中距

+1)+0.066×ln(振幅+1)+2.38×ln(频率+1)-1.32×场地系数-5.82

根据上述公式和计算结果,计算出地震的震感为7.2。

实验结论:

通过本次地震震感计算实验,我们得出了地震的震级、震中距和震感。

地震的震感是通过地震仪记录到的地震波数据,并结合震源距离、地震规模和场地条件等因素计算得出的。

地震震感计算的结果能够较真实地反映地震对人类的影响程度,对地震防灾减灾具有重要的参考价值。

仪器烈度计算方法研究1Li Liang;Li Shanyou;Ji Zhonghua;Ma Shuai;Yang Yu【摘要】通过分析研究美国地质调查局和日本气象厅的仪器烈度算法,认为计算仪器烈度要综合考虑幅值、频谱、持时等地震动参数的影响,创新地提出了利用三分向合成加速度、速度计算仪器烈度,并通过汶川8.0级地震进行验证.结果表明,本文推荐的仪器烈度算法,其结果具有较高的准确性和可靠性,可为地震烈度速报提供参考.【期刊名称】《震灾防御技术》【年(卷),期】2018(013)004【总页数】9页(P801-809)【关键词】仪器烈度;地震动参数;三分向合成加速度【作者】Li Liang;Li Shanyou;Ji Zhonghua;Ma Shuai;Yang Yu【作者单位】【正文语种】中文引言强震观测在核电厂、高铁等重大工程抗震设防中具有不可替代的作用。

全球几乎所有的核电厂都布设有强震观测系统(李山有等,2004)。

在核电厂设计时,均应按照相关准则、规范,在特定的位置和设备上设置不同的地震监测仪器,主要用于地震期间为操作员提供信息,从而使其决定应采取的即时应急操作和核电厂进一步的运行方式。

2007年7月16日,日本新潟发生6.8级地震,此次地震虽然对核电厂造成强烈影响,但地震触发了安全装置,使4台正在运行的核反应堆自动停堆(陈志高等,2015);2011年3月11日,日本东北部海域发生9.0级强烈地震,共有11台核电机组自动停堆,停堆后反应堆的热功率迅速下降到4%,但由于这4%的余热处理不当,最终引起福岛核泄露事故(何召壮,2012;陈志高等,2015)。

这2次日本核事故证明,地震监测系统能在强地震中发挥重要作用(陈志高等,2015)。

中国的相关核安全法规导则并未提及地震自动停堆的要求,但在《“十二五”期间新建核电厂安全要求(报批稿)》的“要求25:仪控系统”中,增加了“宜设置地震自动停堆系统”(郑华等,2015)。

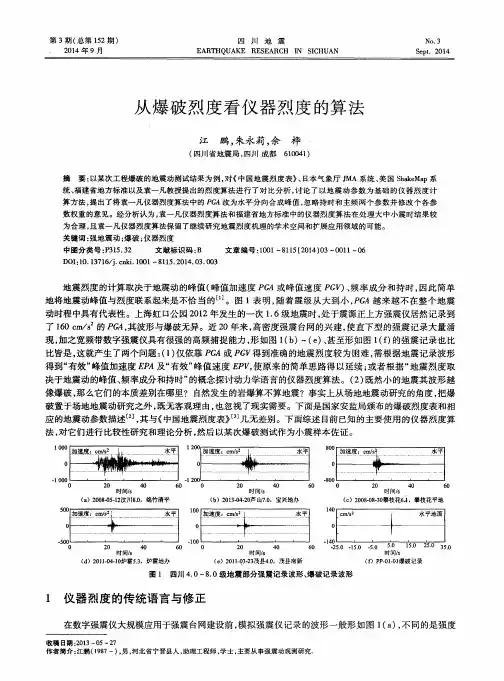

九寨沟M7.0地震仪器烈度计算比较分析李敏;李小军【摘要】地震发生后,强震动观测台网可以获取灾区分布式台站位置的强震动记录,通过基于这些强震动记录得到的地震动参数可以快速地评估地震烈度的空间分布,以迅速判定不同地区的受灾程度,尤其是地震极震区的分布范围,为政府开展应急救援并合理地分配救援力量、物资等提供依据,以保证救援人员及时、准确地到达极震区展开搜救工作,减少人民群众的生命财产损失.本文介绍了国内外7种地震仪器的烈度计算方法,基于四川九寨沟M7.0级地震获取的强震动记录,对这7种方法的计算烈度值进行了对比分析.结果表明,各方法计算的仪器烈度与宏观烈度的差值均在1度误差范围以内,均显示了良好的实用性,且行业标准法和综合判别法两者的计算结果较为一致.%After occurrence of an earthquake,strong motion observation network can record ground motion at distributed observation stations.Based on the ground motion parameters from these records,the spatial distribution of seismic intensity can be quickly determined,and then the damage degree in different areas can be estimated.This kind of information provides the technical basis for the emergency despondence,in order to ensure that rescue workers reach the extreme earthquake area with search and rescue operations timely and accurately,and to reduce the casualties and property loss.In this paper,we introduced 7 intensity algorithms and compared the results from the records of Jiuzhaigou Ms7.0 earthquake.We found that the differences between the instrumental intensities calculated by each method and the macro intensities were within 1-degree range,which suggested goodpracticality of these different methods.The results calculated by the calculation code method and the integrated test showed good consistence.【期刊名称】《震灾防御技术》【年(卷),期】2017(012)004【总页数】12页(P803-814)【关键词】九寨沟地震;仪器烈度;烈度算法;加速度反应谱【作者】李敏;李小军【作者单位】中国地震台网中心,北京100045;中国地震局地球物理研究所,北京100081;中国地震风险与保险实验室,北京100081【正文语种】中文每次破坏性地震的发生均会引起地震灾害,地震烈度则被用来描述地震灾害的强弱程度。

《地震台站建设规范地震烈度速报与预警台站》编制说明1. 编制的必要性《国家地震科学技术发展纲要(2007-2020年)》重点领域及优先主题“地震应急响应与处置技术”方面,明确指出发展“地震和地震烈度的速报”、“重要工程设施预警与紧急处置”;《中华人民共和国防震减灾法》明确提出“国家支持全国地震烈度速报系统的建设”,“应当通过全国地震烈度速报系统快速判断致灾程度,为指挥抗震救灾工作提供依据”。

《国家防震减灾规划(2006-2020年)》提出了我国2020年防震减灾总体目标,并明确将“建设地震预警技术系统,为重大基础设施和生命线工程地震紧急自动处置提供实时地震信息服务”作为防震减灾工作的一项主要任务。

2010年《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》明确提出,到2015年,要“在人口稠密经济发达地区初步建成地震烈度速报网,20分钟内完成地震烈度速报”;到2020年,要“建成较为完善的地震预警系统,地震监测能力、速报能力、预测预警能力显著增强”。

为实现上述目标,中国地震局在“十五”重点项目建设中已建成了北京(80个台站)、天津(80个台站)、昆明(50个台站)、兰州(50个台站)和新疆(50个台站)共310个台站构成的5个区域地震烈度速报系统;在“十一五”重点项目“国家地震社会服务工程”中将建成首都圈地震预警示范系统(104个台站)和兰州地震预警示范系统(80个台站);在国家科技支撑项目“地震预警与烈度速报系统的研究与示范应用”支持下,研发了地震预警、烈度速报、地震参数自动速报、大震烈度速报等四大系统,并在福建省和首都圈地区进行了试验示范。

“国家地震烈度速报与预警工程”已进入立项评审阶段,可行性研究正在有序推进。

该项目将在4个重点地震预警区内建设基准站1470个,平均间距小于40千米;4个重点地震预警区外建设基准站459个,平均间距小于100千米;在4个重点地震预警区内建设基本站2175个,平均间距约32千米;4个重点地震预警区外建设基本站1641个,平均间距约58千米,烈度速报和预警台站共计5675个,平均间距约37千米。

地震行业标准《仪器地震烈度计算》征求意见稿编制说明一、任务来源、计划编号等基本情况地震烈度速报可在地震发生后通过观测仪器直接提供地震烈度,快速生成地震影响强度和范围,为人员伤亡估计、经济损失评估、应急救援决策和工程抢险修复决策提供依据。

地震监测台站越密集,对地震影响场的了解就越全面和详细。

仪器地震烈度计算规程是规范、科学进行地震烈度速报工作的基础。

目前,日本、美国等国家及我国台湾地区都已经建立了地震烈度速报系统,并制订了统一的仪器地震烈度计算方法。

2011年5月15日,依据中震法函…2011‟14号“关于征集2011年地震标准制修订项目立项建议的通知”,编写组提交了地震行业标准项目建议书“地震仪器烈度”。

2011年9月26日,中震函…2011‟351号“关于下达2011年地震行业标准制修订计划的通知”批准制订工作立项,项目“地震仪器烈度”由工程力学研究所负责。

二、标准编制的背景、目的和意义《国家地震科学技术发展纲要(2007-2020年)》重点领域及优先主题“地震应急响应与处臵技术”方面,明确指出发展“地震和地震烈度的速报”、“重要工程设施预警与紧急处臵”;《中华人民共和国防震减灾法》明确提出“国家支持全国地震烈度速报系统的建设”,“应当通过全国地震烈度速报系统快速判断致灾程度,为指挥抗震救灾工作提供依据”。

《国家防震减灾规划(2006-2020年)》提出我国2020年防震减灾总体目标,并明确将“建设地震预警技术系统,为重大基础设施和生命线工程地震紧急自动处臵提供实时地震信息服务”作为防震减灾工作的一项主要任务。

2010年《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》明确提出,到2015年,要“在人口稠密经济发达地区初步建成地震烈度速报网,20分钟内完成地震烈度速报”;到2020年,要“建成较为完善的地震预警系统,地震监测能力、速报能力、预测预警能力显著增强”。

本项工作是落实《防震减灾法》及国家和行业相关规划的一项重要举措。

目前我国地震观测台网发展迅速,基于实际地震观测地震动记录的仪器烈度速报已经开展,但缺少统一的计算方法和计算标准。

而日本、美国等国家及我国台湾地区都已经建立了地震烈度速报系统,并制订了统一的仪器地震烈度计算方法。

如日本自上世纪90年代初开始建设密集的强震动观测台网和烈度计网,1996年正式启动地震烈度速报系统,可以在中强以上地震发生后2—3分钟给出各地的仪器地震烈度和地震动峰值等,并通过网络、电视、广播等向政府有关部门和公众发布。

2011年日本3.11特大地震中,日本分别在震后2分钟和7分钟在网站上发布了详细的烈度速报分布图,并在15分钟给出了更详细的推测烈度分布图。

美国自1994年开始运行震动图生成系统(ShakeMap),实现了在中强地震发生后3—5分钟内给出仪器地震烈度分布图、地震动峰值等值线分布图、不同周期反应谱等值线图,并通过网络发布。

我国台湾地区自1992年开始实施“强地震动观测计划(TSMIP)”,并建设了地震信息快速发布系统(RTD),可在地震发生后数分钟内生成烈度分布图、地震动峰值分布图等,并通过多种方式及时传送至相关部门。

我国在本世纪初尝试进行仪器地震烈度速报工作。

2012年福建省地震局制定了地方标准DB35/T 1308-2012《地震仪器烈度表》,于2012年11月27日发布,2013年3月1日起实施。

但目前尚没有专门的行业计算标准作为建设依据,不能满足未来发展的需求,为此,提出了仪器地震烈度标准的制定工作。

随着近年来强震动观测记录的积累,近年来我国仪器地震烈度计算方法研究较多,利用我国近年来获取的强震动记录及其对应的震后调查烈度资料数据,建立了多种地震动参数(包括峰值参数、傅里叶参数、反应谱参数、持时、滤波参数等)与地震烈度之间的统计关系,将部分参数的统计关系与国内外研究进行了对比。

基本具备了开展标准制订的条件。

三、工作简况(一)工作组的组成单位制订主要参加单位:中国地震局工程力学研究所,福建省地震局、中国地震局地球物理研究所。

(二)主要工作过程、工作组会议的主要议题和结论2011年10月30日,编制组签订了地震行业标准制修订项目任务书。

项目启动至今共召开了五次主要工作会议,一次重要评审会议,多次函件征求专家意见,对仪器地震烈度相关工作进行了充分讨论。

自2014年2014年8月3日云南省鲁甸县6.5级地震后,中国地震局工程力学研究所开始采用编制组初步成果,应用强震动记录开展仪器地震烈度应急工作,并经过了20余次破坏性地震的实际检验。

2015年2月28日,中国地震局印发了《仪器地震烈度计算暂行规程》中震测发…2015‟18 号,规定自2015年3月1日起施行编制组制订的本规程。

各次会议及评审的时间、主要议题及成果如下。

第一次会议。

2012年10月26日,中国地震局监测预报司在河北燕郊组织了“标准制修定项目研讨会”(中震测函…2012‟204号)。

编制组汇报了制订准备工作,提出了多种可能的技术路线,与与会专家进行了充分讨论。

第二次会议。

2013年7月11日,中国地震局监测预报司在福建平潭组织了地震预警与烈度速报类标准研讨会。

编制组汇报了制订工作地震动参数统计进展、标准方案,与会专家与编制组进行了充分讨论,并对制订工作给出了若干建议。

第三次会议。

2013年10月26日,中国地震局监测预报司在福建平潭组织了地震预警与烈度速报类标准研讨会。

编制组汇报了国内外研究进一步进展、增加强震动记录后的地震动参数统计进展、与福建地方标准的对比结果等,与会专家与编制组进行了充分讨论。

第四次会议。

2014年7月24日,中国地震局监测预报司在黑龙江省哈尔滨组织了地震预警与烈度速报类标准研讨会。

编制组汇报了利用大量强震动观测记录的统计结果、统计方法及确定的技术方案等,与会专家与编制组进行了充分讨论,同意把复杂问题简单化,确定了目标路线。

第五次会议。

2014年11月23日,在福建省福州《国家地震烈度速报与预警工程》启动会上(中震测函…2014‟93号),汇报了标准初稿,编制组汇报了标准制订成果。

第一次评审会议。

2015年2月2日,中国地震局监测预报司在哈尔滨组织召开了“地震仪器烈度计算规程编制讨论和预评审工作”会议(中震测函…2015‟13号),监测预报司、政策法规司、震害防御司、应急救援司主要负责人参加会议,组成了以高孟潭研究员为组长的20人专家组,对《地震仪器烈度计算规程》(以下简称《规程》)进行了技术评审。

专家组审阅了《规程》文本及编制说明,听取了编制组对编制过程及内容的汇报,肯定了编制思路、技术路线、试验数据、技术指标、计算方法、规程结构;肯定了《规程》与现有相关标准协调,及对业务发展最新需求和现状的考虑,通过了评审。

并建议修改“地震仪器烈度”为“仪器地震烈度”。

此外,编制组还多次与袁一凡、张敏政、赵宗和、孙景江等老专家进行邮件讨论和当面咨询,并在多次学术研讨会期间与专家进行讨论,专家的合理建议纳入了编写思路中。

四、标准规范的对象和范围本标准规定了仪器地震烈度的计算流程、地震动记录的选取和处理、仪器地震烈度计算方法及等级划分。

本规程适用于地震烈度速报中仪器地震烈度的计算。

五、标准编制原则1)科学性烈度标准中所提出的指标应建立在充分强震动观测数据、震后震害数据、现有变准和各类科学研究成果的基础上,以保证科学、合理地计算仪器地震烈度。

2)继承性和一致性继承、拓展并衔接《中国地震烈度表》(GB/T 17742-2008)、《中国地震动参数区划图》(GB/T 18306-2015)等相关标准,保持仪器地震烈度等级刻度不变,但表示方式变为阿拉伯数字,并保留小数点后一位数字。

3)可操作性标准采用易于计算和理解的加速度峰值和速度峰值作为表征仪器地震烈度的地震动参数,计算方便,可操作性强。

六、确定标准主要技术内容的依据和过程(一)主要研究过程1.数据来源研究应用了我国大陆地区12次破坏性地震中139个强震动观测台站获得的加速度记录及实地调查资料确定的各台站所处地区的地震烈度作为数据统计源。

每个台站的强震记录均包含三个分量(两个水平分量和一个竖直分量),烈度区范围为VI度-X度。

12次地震的地震事件信息及台站分布情况如表1和图1所示。

此外,本报告利用了我国414次地震共计11853条地震动观测记录对仪器地震烈度计算方法进行了分析和验证。

由于所用的强震动记录汶川地震所占比例较大,且VI度区和VII度区的面积较大、台站较多,为了较为精细的刻画记录点所在的烈度区,本报告以雷建成等(2007)根据四川及其临近地区的地震动数据拟合得到的我国西南地区烈度衰减关系为参考依据,对汶川地震的VI度区和VII度区设臵半度等震线。

地震时间震级震中烈度VI度VII度VIII度IX度X度合计汶川地震2008-05-12 M8.0 XI 54 20 8 4 1 87 芦山地震2013-04-20 M7.0 IX 5 7 12 攀枝花地震2008-08-30 M6.1 VIII 2 2 4 宁洱地震2007-06-03 M6.4 VIII 2 1 3 盈江地震2008-08-21 M5.8 VIII 1 1 姚安地震2009-07-09 M6.0 VIII 1 1 乌恰地震2008-10-05 M6.8 VII 2 1 3 岷县地震2013-07-22 M6.6 VIII 3 1 4 鲁甸地震2014-08-03 M6.5 IX 6 1 1 8 景谷地震2014-10-07 M6.6 VIII 3 1 1 5 康定地震2014-10-22 M6.3 VIII 3 3 康定地震2014-10-25 M5.8 VIII 3 4 1 8 合计85 38 10 5 1 139图1 统计分析用的12次破坏性地震及VI以上台站分布2.地震动参数及滤波频带选取本报告主要对常用的地震动峰值、频谱等24种地震动参数与震后调查烈度进行了统计关系。

1)地震动峰值参数地震动峰值参数有加速度峰值PGA、速度峰值PGV和位移峰值PGD(包括三个单方向、水平方向合成和三方向合成)、日本气象厅计测烈度使用的0.3秒持时对应的等效峰值加速度3.0A和福建仪器地震烈度计算方法中的0.5秒持时对应的等效峰值加速度5.0A。

2)地震动频谱参数频谱参数是能够体现地震动频率特性的参数,本报告选取了反应谱峰值、有效峰值、谱烈度、均方根速度反应谱、反应谱均值等参数,介绍如下。

三种阻尼比00.050.10ξ=、、下的加速度反应谱谱峰值PSA 、速度反应谱谱峰值PSV 何位移反应谱谱峰值PSD 。

1978年美国应用技术委员会(ATC)编制的抗震设计样板规范(ATC-3)中采用的有效峰值速度EPA 与有效峰值速度EPV 来度量地震强度。