浅谈路面结构内部排水设施

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:3

公路路基路面排水设计一、引言公路路基的排水设计在公路建设中占据着重要的地位。

排水设计的好坏直接关系到公路的正常使用和寿命。

公路路基和路面排水设计的目的主要是为了将雨水流出路面,保持路面的平整和干燥,预防积水和泥淖现象的发生。

本文将从公路路基路面的排水原理、排水设计要求和常见的排水设施等方面进行综述。

二、公路路基路面排水原理1. 雨水径流公路路基和路面排水设计的根本目的是将雨水迅速排除路面,以免对路面造成破坏。

在设计排水系统时,首先需要对雨水径流进行计算,确定设计排水量。

雨水径流主要受到降雨强度和降雨时长的影响。

通过统计降雨历时和频率资料,可以得到不同年限的设计降雨强度。

然后根据设计降雨强度和设计的径流系数,计算出设计排水量。

2. 路基排水路基排水是指雨水渗入路基后的排水问题。

路基排水的主要工作是确保路基处于干燥状态,防止路基软弱和沉降。

为了实现路基排水,需要采取以下措施:(1) 路基的纵向和横向坡度应合理设计,以便雨水能够自然排出路基。

(2) 路基横截面的开挖和填方应满足排水的需要,避免积水现象的发生。

(3) 路基表层应设置适当的排水设施,如排水沟和过水管等。

三、公路路基路面排水设计要求1. 设计排水量设计排水量是指单位时间内雨水从路面排出的体积。

设计排水量的大小直接影响到排水设施的尺寸和数量。

根据不同地区的气候和地形条件,设计降雨强度和径流系数会有所不同。

在设计排水量时,应根据实际情况综合考虑,确保排水设施能够满足排水要求。

2. 排水坡度排水坡度是指排水设施的纵向和横向坡度。

排水设施的坡度应合理设计,以确保雨水能够迅速排出路面。

纵向坡度通常沿着道路走向进行设计,以便雨水沿着路面流动。

横向坡度通常沿着路面横截面进行设计,以防止积水现象的发生。

3. 排水设施排水设施是指用于排水的设施,主要包括排水沟、过水管、雨水篦子和排水井等。

排水设施的设置应满足排水要求,并与路面结构相匹配。

排水沟通常设置在路基和路面之间,用于收集和排出雨水。

第五章路面结构排水路面结构排水是指在道路建设中,通过在路面结构中设置合理的排水设施,将道路表面积水有效地排除,保持道路的平整和安全性。

正确的路面结构排水对于道路的使用寿命和交通安全至关重要。

正确的路面结构排水可以防止道路因积水而受到损坏,同时也能降低驾驶人员的行车困难。

在路面结构中,排水的主要方式有以下几种:第一种是自然排水方式。

通过合理设计道路的纵、横坡度,将道路表面的积水引导至路缘或者边沟中,自然排水。

这种方式主要适用于平坦的城市道路或者低交通量乡村道路。

第二种是开挖排水方式。

当道路纵坡不足以将积水自然排走时,需要通过挖掘排水渠或者排水沟来排水。

这种方式主要适用于陡坡或者交通量较高的道路,它能更快地将道路表面的积水排除。

第三种是雨季排水设施。

在雨季来临前,通过设置井盖和排水管道来收集和排走积水。

这种方式主要适用于多雨地区或者长时间暴雨的地区,能有效地防止道路因积水而损坏。

在路面结构排水的设计中,还需考虑排水系统的可靠性和经济性。

排水设施的设计应保证其能够正常运行,并且在可能发生洪水等极端天气情况下仍可正常排水。

同时,其建设成本也应适中,避免造成不必要的浪费。

在实际施工过程中,还需注意以下几点:首先,要根据不同的道路类型和实际情况,选择合适的排水方式和设施。

不同道路的交通量和地理条件不同,需要采取不同的排水措施来保证道路畅通和安全。

其次,要合理设置排水设施的位置和间距。

排水设施的位置应根据道路纵、横坡度和道路表面的积水情况来确定,以保证积水能够迅速排走。

此外,还需要合理选择排水设施的材料和规格。

排水设施应具有良好的抗压性和防水性能,并且能够适应不同环境条件下的使用。

最后,要定期进行排水设施的维护和清理。

定期排查排水设施是否正常运行,及时清理排水设施中的杂物和淤泥,以保证其正常工作效果。

综上所述,路面结构排水是保证道路畅通和安全的重要环节。

在道路建设中,要根据实际情况选择合适的排水方式和设施,并进行合理的设置和维护,以确保道路的正常使用。

路面结构内部排水分析摘要:本文分析了路面内部积水的表现特征,提出了路面内部排水设施方案。

关键词:路面结构;内部排水;材料组成;Abstract: This paper analyzes the features of internal water, puts forward the pavement internal drainage scheme.Key Words: pavement structure; Internal drainage; Material composition;公路与城市道路路面是在路基表面上用各种不同材料或混合料分层铺筑而成的一种层状结构物。

它的功能不仅是提供汽车在道路上能全天候地行驶,而且要保证汽车以一定速度,安全、舒适而经济地运行。

所以要求路面在地域气候条件下,具有足够的稳定性。

而往往造成路面不稳定的主要因素就是路面结构的渗水。

路面上的汇水大部分通过路表面的纵横向坡度,沿边坡、急流槽、中央分隔带的浅跌沟、渗水井、纵横向排水管等,排到路基之外。

但是总有相当一部分会沿路面接缝和裂缝的缝隙、路面混合料的孔隙、路面和路肩的接缝以及无铺筑的路肩渗入路面结构内。

在地下水位高时,地下水会通过毛吸渗流进人路面结构下部;在季节性冰冻地区,积聚在路床上部的自由水会进入路面结构下部。

当路面为透水性体系时,可通过向路基和两侧路肩结构渗流而逐渐排走,当路面为非透水性体系时,进人路面结构的这部分自由水向外渗流的速度很慢,整个路面结构或部分结构层便类似于被封闭在水槽中。

如果不采取措施会永远存留在路面结构内。

一、路面内部积水的表现特征路面结构内的水,会浸湿各结构层材料和土基,使其强度下降,变形增加,从而使路面结构的承载力降低;而积滞在空隙内的自由水,在行车荷载的作用下,形成高孔隙水压力和高流速水流,冲刷层面材料,并从缝隙处向外“唧泥” ,使沥青面层出现剥落、松散和坑槽,水泥混凝土面层出现错台、板底脱空和断裂等病害。

水泥混凝土路面结构水损害与内部排水系统分析摘要:水泥混凝土路面的水损害情况出现较为频繁。

通过对水泥混凝土路面结构水损害产生机理与表现形式的概述,针对水泥混凝土路面结构的排水系统设计问题,从排水量的确定、排水结构以及设计与施工控制要点等方面,提出了有效保障水泥混凝土路面使用性能的各项措施。

关键词:水泥混凝土路面结构水损害内部排水系统水泥混凝土路面施工简便、强度高、经久耐用,普遍应用于当前的高、低等级公路与农村公路建设。

这主要是由于水泥混凝土路面施工材料来源充足、机械设备要求与造价相对较低,普通资质施工企业均可承担。

但从水泥混凝土路面使用状况来看,包括设计理论与施工经验缺失、缺乏养护意识等因素的影响,水泥混凝土路面存在较为严重的结构性损坏或功能性缺陷,水损害等路面早期病害问题相当严重。

本文即重点针对水泥混凝土路面水侵害问题的成因与工程应对措施作一些初步思考。

1水泥混凝土路面结构水损害产生机理与表现形式1.1水损害的产生机理为解决好温度翘曲应力的影响,水泥混凝土路面设置有各类型接缝,加上公路运营期间出现的裂缝病害,路表水和道路滞水可通过上述缝隙下渗至路面结构内部。

如公路路基为低透水性土时,渗透系数≤10-5cm/s,渗入路面结构内的自由水就很难沿路基下部向底部或两侧排走,而是长时间地围封在结构内部,造成路基、结构层材料被浸湿,强度降低,道路结构承载力下降。

另一方面,层状结构的水泥混凝土路面结构很容易在层间结合处产生空隙,空隙内的水在行车荷载与层间高空隙水压力的作用下,可形成0.15m/s~0.9m/s的高速水流,使基层材料遭受长期的冲刷,并会造成冲刷材料的泥浆溅射而出即唧泥效应,由此会产生板体局部脱空、错台以及板体网裂等一系列病害。

1.2水泥混凝土路面结构水损害的表现形式总的说来,水泥混凝土路面水损害主要表现为以下几点特征:基层在长期的自由水冲刷作用下,强度降低并出现唧泥现象,造成路面沉降、断裂等路面结构病害。

隧道工程施工:公路隧道路面结构底部排水

设施有哪些要求

1、路面结构下宜设纵向中心水沟(管),集中引排地下水。

2、中心水沟(管)断面积应根据隧道长度、纵坡、地下水渗流量,通过水力计算确定。

3、中心水沟(管)纵向应按间距50m设沉沙池,并根据需要设检查井。

检查井的位置、构造不得影响行车安全,并应便于清理和检查。

4、隧底应设横向导水管,以连接中心水沟(管)与衬砌墙背排水盲管。

横向导水管的直径不宜小于l00mm,横向坡度不应小于2%,其纵向间距应根据地下水量确定,一般可按3050m设置。

当不设隧底中心水沟(管)时,横向导水管的纵向间距不宜小于l0m。

5、路面底部应设不小于1.5%的横向排水坡度。

6、寒冷和严寒地区有地下水的隧道,最冷月份平均气温低于10℃时,应采用深埋中心水沟。

最冷月份平均气温低于-25℃时,,应在隧道下没防寒泄水隧洞。

不得不说,这次把路基排水讲清楚了一、路基路面排水设计的一般原则排水设施要因地制宜、全面规划、合理布局、综合治理、讲究实效、注意经济。

一般情况下,地面和地下设置的排水沟渠,宜短不宜长,以使水流不过于集中,做到及时分散,就近分流。

沟渠的设置应注意与农田水利相配合,必要时可适当增设涵管或加大涵管孔径,以防农业用水影响路基稳定。

路基边沟一般不应用作农田灌溉渠道,两者必须合并使用时,边沟的断面应加大,并予以加固,以防水流危害路基。

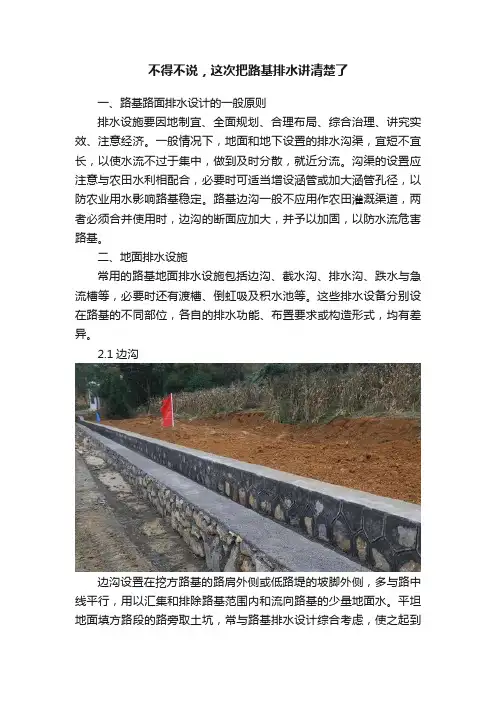

二、地面排水设施常用的路基地面排水设施包括边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽等,必要时还有渡槽、倒虹吸及积水池等。

这些排水设备分别设在路基的不同部位,各自的排水功能、布置要求或构造形式,均有差异。

2.1边沟边沟设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧,多与路中线平行,用以汇集和排除路基范围内和流向路基的少量地面水。

平坦地面填方路段的路旁取土坑,常与路基排水设计综合考虑,使之起到边沟的排水作用。

边沟的排水量不大,一般不需要进行水文和水利计算,依据沿线具体条件,选用标准横断面形式。

边沟仅靠路基,通常不允许其他排水沟渠的水流引入,亦不能与其他人工沟渠合并使用。

边沟不宜过长,尽量使沟内水流就近排至路旁自然水沟或低洼地带,必要时设置涵洞,将边沟水横穿路基从另一侧排出。

边沟的横断面形式有梯形、矩形、三角形及流线型等。

边沟可采用浆砌片石、栽砌卵石和水泥混凝土预制块防护。

砌筑用的砂浆强度,对于高速公路、一级公路采用M7.5,对于其他等级公路采用M5。

边沟出水口附近,水流冲刷比较严重,必须慎重布置和采用相应措施。

由于边沟泄出水流流向路堤坡脚处,两者高差大,必须因地制宜,根据地形与地质等具体条件,将出水口延伸至坡脚以外,以免边沟水冲刷填方坡脚。

沟水流流向桥涵进水口时,为避免边沟流水产生冲刷,应作适当处治。

当边沟水流流至回头曲线处,一般边沟水较满,且流速较大,此时宜顺着边沟方向沿山坡设置引水沟,将水引至路基范围以外的自然沟中,或设急流槽或涵洞等结构物,将水引下山坡或路基另一侧,以免对回头曲线路段冲刷。

路面排水设施的组成路面排水设施是确保道路、桥梁等交通基础设施免受雨水冲刷和积水影响,保障行车安全与道路耐久性的重要组成部分。

它通常由以下几个关键部分组成:1.地表排水系统:-边沟:位于路基两侧的浅沟,用于收集从路面上流下的雨水。

-截水沟:在山体斜坡或高地边缘设置的排水沟,防止地表径流直接冲刷路基。

-急流槽:在陡峭路段或汇水量较大的地方设置的流水通道,具有快速排放大量雨水的能力。

-散水:安装于建筑物墙体下部或其他构筑物边缘的开口,将屋顶或平台上的雨水导向边沟或排水管道。

-盲沟:隐藏在地下且表面覆盖有透水材料的排水沟,主要用于排除地下水或降低地下水位。

2.地下排水系统:-窨井:检查井,提供对地下排水系统的维护通道,并汇集来自地面雨水篦子或泄水孔的雨水。

-泄水孔:安装在路面的金属或塑料格栅结构,允许雨水进入地下排水系统。

-地下次管道:收集雨水并将其导向主要排水管道。

-主要排水管道:承担较大流量雨水传输的任务,连接各个支管并将雨水输送至河流、湖泊或污水处理厂。

3.桥面排水设施:-桥梁排水系统包括桥面横坡设计、泄水管、导流板以及桥墩处的集水箱和泵站等设施。

4.特殊排水结构:-路缘石排水沟:将排水功能集成到路缘石中,形成一体化的排水结构。

-透水铺装:在某些海绵城市理念指导下设计的路面,通过采用透水混凝土、透水砖等材料实现雨水渗透和储存,减少对传统排水设施的依赖。

5.其他辅助设施:-排水泵站:在低洼地带或雨水无法自然排出的地方设置的设备,用于在暴雨期间抽取积水,防止内涝。

-雨水收集系统:现代可持续发展策略中的重要设施,用于收集和存储雨水以供后续再利用。

1.3 公路路基排水设计应遵循的原则我国对于公路路基排水设计以及相关技术有着明确的规定和原则,主要有以下四个方面:对公路建设地点的生态环境和地理环境进行综合的考察工作,即使是一条公路的建设,也应当针对于公路不同路段的建设进行排水设计工作,整体设计应当具有针对性;在公路路基排水设计的过程中应当注重对于当地生态环境的保护,减少对于当地农业、生态以及当地居民日常生活的影响;在整体设计的过程中应当尽量减少对路基排水设施建设的投入,降低整体的建设成本;在进行路基排水设计的过程总应当加强对防范工作和治理工作的重视,减少水对排水设施的损害,因此在建设的过程中应当提升建设标准。

2 公路路基地下水排水设施的施工要点2.1 明沟和排水沟槽的建设明沟和排水槽的建设是公路路基地下水排水设施建设的重要组成部分,在建设的过程中应对公路建设地的地理情况,尤其是地下水情况进行严格地检查和分析。

在具体的操作过程中操作人员应担对明沟和排水槽的偏坡进行加固,防止地下水的侵蚀,同时在建设的过程中应当加强对于混凝土等高强度抗腐蚀材料的运用。

2.2 暗沟的建设要点在进行暗沟建设的过程中,应当着重考虑建设所使用材料的品质,主要是建筑材料的渗水性和透水性,应当在建设的过程中选用高质量的材料进行建设工作,只有这样暗沟才能够发挥自身应有的作用,暗沟才能够对地下水起到拦截的作用,同时能够降低地下水的整体高度,减少地下水对于公路路基的影响,保证公路路基的干燥性,提升路基的承载力和使用寿命。

2.3 渗沟的建设要点渗沟是公路路基地下水施工的重要内容,同时也是整体施工难度较大的部分。

渗沟主要包括填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟三种类型,不同的类型对于地下水的防治有着不同的效果,同时自身使用的范围和特点并不相同。

因此,工人在进行渗沟的建设过程中,应当注重对于不同种类渗沟的使用,应当保持地下水的流向和渗沟的布置相互交叉,在建设过程中既要保证整体建设和维修的方便性,也要减少周围泥沙对于渗沟建设的影响。

浅谈路面结构内部排水设施摘要:路面的许多病害,都与侵入路面结构内水的不良作用有关,因此,设置路面结沟内部排水系统,迅速排除内部积水,对改善路面的使用性能,提高其使用寿命非常必要。

关键词:路面结构内部排水设施Abstract: the many diseases, and into the pavement structure the internal waters of the adverse effects, therefore, set up road “ditch internal d rainage system, internal water out quickly, to improve the use of pavement performance, improve its service life is very necessary.Keywords: pavement structure internal drainage前言:路面的许多病害,如水泥混凝土的卿泥、错台和断裂以及沥青路面的松散、龟裂、坑槽等都与侵入路面结构内水的不良作用有关,降落到路面表面的水,不论采用何种路基路面排水设施,多少会有部分水通过路面接缝、裂缝、松散、坑槽、或面层孔隙下渗到路面结构内部中去。

1.一般原则和要求《公路排水设计规范》明确规定,不是所有等级公路都必须设置内部排水系统,只有遇到以下几种情况才宜设置。

1.1 年降水量在600mm以上的湿润和多雨地区,路基由透水性差的细粒土(渗透系数不大于10-5cm/s)组成的高速公路、一级或重要的二级公路。

1.2 路基的侧有滞水、可能渗入路面结构内。

1.3 严重冰冻地区,路基为由粉性土组成的潮湿、过湿路段。

1.4 现有路面改建或改善工程,需排除积滞在路面结构内的水分。

在进行路面内部排水系统的设计时,通常从泄水能力、渗流时间、耐久性三方面来综合考虑、只有同时满足了这三方面的要求,才能真正起到迅速排水的作用。

路面内部排水5.1.1 路面内部排水系统可由路面边缘排水系统、排水基层或排水垫层单独或组合构成。

5.1.2 遇有下列情况之一时,宜设置路面内部排水系统:1 年降水量为600mm以上的湿润多雨地区,路床由渗透系数不大于10-4mm/s的细粒土填筑的高速、一级或重要的二级公路。

2 路基两侧有滞水,可能渗入路面结构内。

3 重冰冻地区,路床为粉性土的潮湿路段。

4 现有公路路面改建或路基改善工程,需排除积滞在路面结构内的水。

条文说明路面结构内的积滞水如不能迅速排除,会对路面产生不利影响。

影响路面内自由水积滞及排除的条件包括降水、两侧滞水、路基冻融水和旧路面结构内的滞留水及路基土的透水性等。

据此,对推荐设置路面内部排水系统的条件作出了规定。

5.1.3 路面内部排水设计应符合以下规定:1 路面内部排水系统中各种排水设施的设计排泄量均应不小于路面表面水渗入量的2倍,下游排水设施的泄水能力应超过上游排水设施的泄水能力。

2 排水设施应能避免被渗流从路面结构、路基或路肩中带来的细颗粒堵塞。

3 系统的排水功能不应随时间很快降低。

5.1.4 路表面渗入路面结构的水量大,仅设置路面边缘排水系统难以迅速排除时,可在面层下设置排水基层。

地下水丰富的低填和挖方路段的路基顶面应设置排水垫层。

5.1.5 行车道路面表面水渗入路面结构的量,可按路面类型分别由下列公式计算确定:水泥混凝土路面(5.1.5-1)沥青路面 Q p=K a B (5.1.5-2)式中:Q p——纵向每延米行车道路面表面水渗入量[m3/(d·m)];K c——每延米水泥混凝土路面接缝或裂缝的表面水设计渗入率[m3/(d·m)],可取为0.36m3/(d·m);K a——每平方米沥青路面的表面水设计渗入率[m3/(d·m2)],可取为0.15m3/(d·m2); B——单向坡度路面的宽度(m);L c——水泥混凝土路面的横缝间距(即板长)(m);n z——B范围内纵向接缝的条数(包括路面与路肩之间的接缝);对不设置中央分隔带的双向横坡路段,公路路脊处的接缝(全幅中间接缝)按0.5条计;对设置中央分隔带的非超高路段,路面与中央分隔带间的接缝按1条计; n h——L c范围内横向接缝和裂缝的条数。

浅谈路面结构内部排水设施

摘要:路面的许多病害,都与侵入路面结构内水的不良作用有关,因此,设置路面结沟内部排水系统,迅速排除内部积水,对改善路面的使用性能,提高其使用寿命非常必要。

关键词:路面结构内部排水设施

Abstract: the many diseases, and into the pavement structure the internal waters of the adverse effects, therefore, set up road “ditch internal d rainage system, internal water out quickly, to improve the use of pavement performance, improve its service life is very necessary.

Keywords: pavement structure internal drainage

前言:路面的许多病害,如水泥混凝土的卿泥、错台和断裂以及沥青路面的松散、龟裂、坑槽等都与侵入路面结构内水的不良作用有关,降落到路面表面的水,不论采用何种路基路面排水设施,多少会有部分水通过路面接缝、裂缝、松散、坑槽、或面层孔隙下渗到路面结构内部中去。

1.一般原则和要求

《公路排水设计规范》明确规定,不是所有等级公路都必须设置内部排水系统,只有遇到以下几种情况才宜设置。

1.1 年降水量在600mm以上的湿润和多雨地区,路基由透水性差的细粒土(渗透系数不大于10-5cm/s)组成的高速公路、一级或重要的二级公路。

1.2 路基的侧有滞水、可能渗入路面结构内。

1.3 严重冰冻地区,路基为由粉性土组成的潮湿、过湿路段。

1.4 现有路面改建或改善工程,需排除积滞在路面结构内的水分。

在进行路面内部排水系统的设计时,通常从泄水能力、渗流时间、耐久性三方面来综合考虑、只有同时满足了这三方面的要求,才能真正起到迅速排水的作用。

为此,路向结构内部排水系统的一般要求如下:

(1)各项排水没施应只有足够的泄水能力,以排除渗入路面结构内的水量。

由于渗入量的估计和透水材料系数的测定精度较低,因此对设计泄水量通常采用两倍以上的安全系数,才能保证排水设施具有足够的泄水能力。

(2)自由水在路面结构内的渗透时间不能太长,路径不能太远。

自由水滞留时间长,会使路面结构处于饱水的状态的时间久,从而影响路面的使用寿命;在冰冻地区,滞留时间过长还会使水分在基层内结冰,从而损坏路面结构,并使排水受阻。

渗入水在路面结构中的最大渗流时间,冰冻地区不应超过1小时,其他地区不应超过2小时(重交通时)~4小时(轻交通时);渗流水在路面结构内的渗流路径长度不发超过45~60m。

(3)路面结构内部排水设施很容易被从路面结构、路基、或路肩中流水带来的细粒逐步堵塞,应考虑采取反滤措施以防止细粒随流水渗入。

同时为保证排水功能的持久性,各项设施要便于经常件的检查、清扫、疏通。

2.路面边缘排水系统

渗入路面结构内的自由水可以通过水平(向两侧路肩)渗流方式与垂直(向下)渗流方式逐渐排除,因此通常可采用在路肩结构内设置可使路面结构内的自由水横向排流出路基的没施,称为路面边缘排水系统。

路面边缘排水系统就是沿路面外侧边缘设置纵向集水沟和集水、出水管。

渗入路面结构内的水分,先沿路面结构层的层间空隙或某一透水层次横向流入由透水性材料组成的纵向集水沟,并汇流入沟中的带孔集水管内,再由间隔一定距离的横向出水管排出路基之外。

路面边缘排水系统可以将面层—基层—路肩界间滞留的自由水排离路面结构、常用于基层透水性小的水泥混凝土路面,特别适用于改善排水状况不良的旧水泥混凝土路面,因为边缘排水系统可以在不扰动原路面结构的情况下改善其排水状况,从而改善原路面的使用性能和增加其使用寿命。

路面边缘排水系统的集水沟,纵向排水管、横向出水管和过滤织物(土工布)等各组成部分在施工中的要求分述如下。

2.1 透水性填料集水沟

集水沟一般设置在路肩面层以下,纵间坡度应与路线纵坡保持一致,不得小于0.25%。

对新建路面,集水沟底面与基层底面齐平,最小宽度不应小于30cm;对改建路面:沟底底面可低于基层顶面,其宽度不应小于17cm,且纵向排水管两侧各有至少5cm宽的透水填料。

集水沟的底部、外侧应以反滤织物(土工布)包围,以防止垫层、基层和路肩内的细粒侵入而堵塞透水性填料空隙或管孔。

反滤织物可选用由聚酪类、尼龙或聚丙烯材料制成的无纺织物,能透水但不允许细粒土通过。

透水性集水沟回填料由水泥处治开级配粗集料或未处治开级配粗集料组成,孔隙率约为15%~20%,粗集料最大粒径不大于40mm,粒径4.75mm以下的细粒含量不应超过16%,2.36mm以下的细粒含量不超过6%,水泥与集料的比例可在1:6~1:10范围内选取,水灰比约为0.35~0.47;为避免带孔排水管被

堵塞,透水性填料在通过率为85%时的粒径应比排水管槽口宽或孔口直径大1.0~1.2倍。

水泥处治集料的配合比,应按透水性要求和施工要求试配确定。

2.2 纵向排水管

纵向排水管通常选用聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)塑料管,水泥管或其他材料管。

排水管设三排孔,沿管周边等间距(120度)排列,每排孔沿管线方向等间距布置,一般每隔2cm设一排孔,每个孔洞的面积约30mm2(即每延米有50排孔,孔洞面积45cm2),排水管的管径,应按设计渗流量由水力计算确定,通常在70~150m范围内选定。

其埋设深度,应保证它不被车辆或施工机械压裂,通常对新建路面时,排水管管底应与基层底面齐平;对改建路面、管中心应低于基层顶面,在冰冻地区,还应超过当地的冰冻深度。

2.3 横向出水管

横向出水管可选用与纵向排水管相间的材料和管径,但不设槽孔。

横向出水管的间距和安设位置由水力计算并考虑附近地面高程和公路纵横断面综合确定,一般在50~100m范围内选用。

出水管的横问坡度不宜小于5%,埋设出水管所开挖的沟须用低透水性材料回填。

出水管的外露端头用镀锌铁丝网或格栅罩件。

出水口下方应铺设水泥混凝土防冲刷垫板或对泄水道的坡面进行浆砌片石防护。

出水水流放尽可能引至排水沟或涵洞内。

为保证水沉畅通和便于疏通,中间段的出水管宜采用双管布置方案,出水管与纵向排水管之间采用半径不小于30cm的圆弧形承口管联结。

结束语:路面结构内部排水设施,在我国虽然已经使用很多年,但是尚需逐步积累实践经验,还需通过试验和实际施工研究对一些问题进行深入的探讨,如:表面水设计渗入量的合理确定,透水材料的组成与透水性和力学性能的关系,排水层和集水沟渗流量的计算方法,排水设施设计孔隙率的施工控制和检验力法,各项排水设施的耐久性和维护(维修)力法,采用内部排水设施对路向结构设计的影响,其他新型排水设施和方法等。