中国现当代文学 zdl第15章 90年代诗歌散文.

- 格式:ppt

- 大小:2.62 MB

- 文档页数:23

第十三章 90年代诗歌90年代诗歌概述90年代,新诗在多种向度上探寻生存和发展的可能性,多元是新诗在90年代的基本风貌。

在市场经济的条件下,广泛的实用主义对物质的追求,诗歌作为一种“贵族”和观念的艺术,很难市场化,诗歌呈现处四面碰壁的尴尬。

80年代诗歌的光荣沦为了90年代的流浪汉。

一、90年代诗歌的创作困境90年代的诗歌面临着前所未有的困境,主要原因有两方面:1、首先是外在生存环境的艰难。

在市场经济和大众文化勃兴的语境下,新诗这样倾向心灵的、非实用的文学样式失去了它原有的阵地。

2、诗人队伍的分流。

一些诗人转写散文、小说,一些下海经商。

有一些诗人顽强地坚守诗歌,相信诗歌在精神净化方面的独特作用,试图为诗歌艺术的辉煌而作长期的努力,通过守护诗歌来守护自己的精神家园。

另有很多诗人,则将诗学坚守转换为一种“大文学”的观念,在继续从事诗歌创作的同时,转向了其他文体的写作,如邵燕祥、舒婷、叶延滨、周涛和西川、陈东东、王家新、翟永明和于坚等,他们都曾是诗歌创作的中坚力量,在兼事其他文体的写作之后也取得了可观的实绩。

其中,像韩东,甚至转向了小说写作。

在以上两部分诗人之外,还有一些诗人选择了沉默或者弃诗而去的道路,有的甚至投身于市场经济的大潮,在媒体行业甚至纯粹的商业大潮中显露身手。

诗人队伍的分流也许意味着诗歌的巨大危机的来临,但在实际上并不如此简单。

这是因为,就在很多诗人以不同的方式离开诗歌的同时,更有大量的新的诗人的出现。

这可以从网络诗歌的繁荣、民间诗歌社团和民间诗歌刊物的兴盛,以及大量的诗歌选本中不断出现的新人等方面有所体现。

二、90年代诗歌创作的特点1、对诗歌文体意识的进一步强化,是90年代诗歌探索的主要路向。

使人们更加强调“自我”在诗歌中的地位,他们通过自己独特的视角与不断演进的观念表达对历史、现实、人生等层面的思考。

2、90年代青年诗人的艺术探索主要立足于对诗歌本体的建构和对个体体验的关照。

他们试图从个人的复杂体验中找到一些生命与艺术的光亮。

第二节王朔的“痞子”叙事一、王朔小说写情之纯当1984年《空中小姐》发表以后,被认为是大陆新时期最早的言情小说。

之后《一半是火焰,一半是海水》和《浮出海面》都是走的言情的路子。

王朔善于言情,作品主人公多为纯情女孩,不计现实功利地恋爱,且爱得可以殉情。

《一半》是一个爱情悲剧,是一个殉情的故事。

张明是一个诈骗团伙的成员,与女大学生吴迪相恋,却以玩世不恭待之;吴迪想真情打动张明,张明却继续与亚红、卫宁、方方一起诈骗。

吴迪为报复而与卫宁同居并参与诈骗,张明痛苦以极;东窗事发张明判刑,吴迪殉情而死;张明因病提前释放,去到南海小岛,结识胡亦;胡亦让张明震惊,思念和不忍。

二、王朔小说的颠覆性、叛逆性强烈的反叛情绪——拒绝崇高,消解神圣,反抗权威。

王朔小说的男主人公多是城市流浪汉,对正统首先不以为然,带痞子色彩了,痛恨虚伪和假正经,对僵化的意识形态有解构作用,给人一种活得真实、自然、洒脱甚至出人意料的感觉,所作所为带些传奇色彩。

这种人生方式恰好契合了中国社会转型的城市时尚。

反英雄、反崇高成为他的小说的主旋律。

王朔离经叛道的系列观点在他1999年出版的《无知者无畏》以公开点名的方式从老舍到金庸以来的现代文学史上大师级的作家进行了批评。

三、调侃一切的待人论事态度——无论虚假和伪善,还是神圣和崇高。

王朔笔下的那帮“顽主”都极能“侃”:夸夸其谈、天花乱坠,酣畅似行云流水,甚至嬉皮笑脸“一点正经没有”。

调侃一切:他人、神圣、知识、道德规范与社会责任……甚至调侃和反讽自己,形成一种黑色幽默式的调侃。

可以说调侃是王朔小说的最大特色。

《顽主》写于观、杨重和马青成立了“替人排忧、替人解难、替人受过”的“三T公司”,围绕公司开展的业务,叙述了一系列让人啼笑皆非的故事。

如肛门科大夫王明水要出诊,杨重代其与女友约会;妻子对丈夫不满,马青替丈夫受过;作家宝康想获奖,委托三T公司为自己颁发“三T文学”奖,等等。

四、王朔小说从接受心理角度上,具有“补充体验”的功能。

90年代文学第33章90年代文学思潮1、名词:人文精神(北大03)2、融合对人文精神的探讨,分析90年代文学的迈向。

(北师02)3、90年代中国文学出现了哪些变化?略评其利害。

(复旦99)4、详述90年代关键的文学现象。

(清华01)8、列举近几年出现的中国现当代文学研究中的热点问题(不少于5个),并选择其中一个热点问题进行分析。

(南师01)9、90年代文学较之80年代文学,存有哪些变化?(上海大学03)说出至少3个90年代文学流派,并以其中一个为例,说明该流派形成原因、背景、特点以及艺术缺失。

(陕西师大2021)第34章90年代小说时评试论九十年代小说创作的现状。

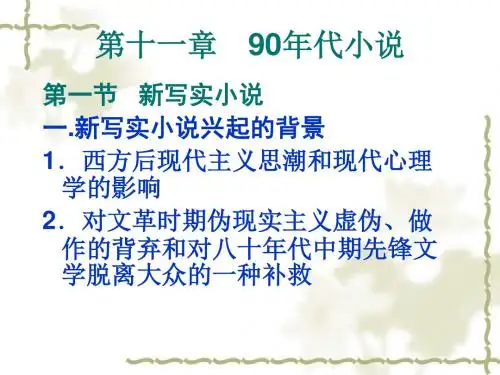

山大011、名词:崭新叙事小说(武大98、01、02,华中师大01、人大02、华师大03)崭新叙事小说华东师大2021、南师大20212、结合具体作品说明新时期“新写实”小说的主要特征。

(北师98)3、论述:结合具体作品,分析池莉小说的艺术特点。

(北师2000)4、结合具体作品谈谈新写实小说的思想艺术特色。

(广西师大03)5、结合作品谈谈新写实小说与传统现实主义小说的区别。

(陕西师大05)6、新写实小说的特点?(山大05)7、1989年,()杂志开拓了“崭新叙事小说小联展”的专栏。

(南大2021)8、以池莉、方方、刘震云、刘恒为基准,详述“崭新叙事”小说派遣的创作特色,并谈谈他们审美上的瑕疵及原因。

(南大2021)9、名词:《苦恼人生》(首师05、陕西师大06)10、90年代晚生代女作家个性化写作的主要特征。

(南大2000)11、长篇小说《一个人的战争》的主人公是(23)。

(南大2021)12、新生代小说“在边缘处叙事”的写作特点。

(山师04)13、新生代小说在边缘处写作的优势。

(山师05)14、名词:王小波(人大03、山大05)15、名词《长恨歌》(厦门大学05)16、名词:《活著》(首师07)17、长篇小说《檀香刑》的作者是()。

(山师05)18、《白鹿原》中所蕴涵的乡土文化母题。