1.2.3正午太阳高度的变化 四季更替和五带划分 学案(含答案)

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:6

地理选择性必修1 第1章第2节教学设计第1章地球的运动第2节地球运动的地理意义第3课时正午太阳高度的变化、四季更替和五带划分目录一、学习目标二、必备知识三、情景探究探究一:正午太阳高度的变化探究二:四季更替和五带划分四、学习效果第1章地球的运动第2节地球运动的地理意义第3课时正午太阳高度的变化、四季更替和五带划分一、学习目标1.结合相关图示分析,理解正午太阳高度的变化规律及四季、五带的划分依据。

2.根据日常观察,掌握正午太阳高度的年变化特点、四季的更替特征。

3.根据相关资料,理解正午太阳高度的变化在生产、生活中的应用。

二、必备知识(一)正午太阳高度的变化1.太阳高度(1)概念:太阳高度角的简称,如图,是太阳光线与地平面的交角,即太阳在当地的仰角。

(2)特点:在太阳直射点上,太阳高度是90°;在晨昏线上,太阳高度是0°。

2.正午太阳高度:一日内最大的太阳高度,反映太阳辐射的强弱。

(1)读教材图1.16北半球二分二至日全球的昼长和正午太阳高度,思考:正午太阳高度的特点是什么?提示:①同一条纬线上正午太阳高度相同;②与太阳直射点所在纬线纬度差相等的两条纬线上的正午太阳高度相同;③若某地太阳高度为90°,则说明此时该地的地方时为正午12时,该地点为太阳直射点;南北回归线两侧的地区,纬度越高,正午太阳高度越小。

3.正午太阳高度的空间(纬度)变化规律由太阳直射点所在纬线向南、北两侧递减。

4.正午太阳高度的时间(季节)变化规律(以北半球为例)节气最大值地区最小值地区夏至北回归线及其以北地区南半球冬至南回归线及其以南地区北半球春分、秋分赤道极点5. 从春分到夏至期间,北京的正午太阳高度角怎样变化?提示:逐渐增大。

(二)四季更替和五带划分1.四季更替(1)成因(2)划分类型天文四季气候四季(北温带)范围春季过渡季节3、4、5月夏季白昼最长、正午太阳高度最高的季节6、7、8月秋季过渡季节9、10、11月冬季白昼最短、正午太阳高度最低的季节12、1、2月2.五带划分(1)划分依据:太阳辐射从低纬度向高纬度呈有规律递减。

正午太阳高度的变化、四季更替和五带划分[基础练]1.北半球夏至日,全球各地正午太阳高度的变化规律是( )A.北半球各纬度的正午太阳高度达到一年中的最大值B.赤道上的正午太阳高度达到一年中的最大值C.北回归线及其以北地区的正午太阳高度达到一年中的最大值D.北回归线及其以南地区的正午太阳高度达到一年中的最小值解析:选C 夏至日,太阳直射点位于北回归线,故北回归线及其以北地区,正午太阳高度达一年中最大值;而南半球达最小值。

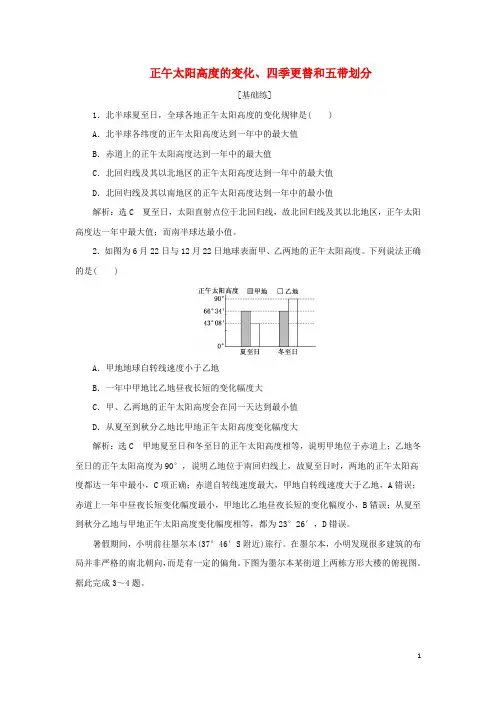

2.如图为6月22日与12月22日地球表面甲、乙两地的正午太阳高度。

下列说法正确的是( )A.甲地地球自转线速度小于乙地B.一年中甲地比乙地昼夜长短的变化幅度大C.甲、乙两地的正午太阳高度会在同一天达到最小值D.从夏至到秋分乙地比甲地正午太阳高度变化幅度大解析:选C 甲地夏至日和冬至日的正午太阳高度相等,说明甲地位于赤道上;乙地冬至日的正午太阳高度为90°,说明乙地位于南回归线上,故夏至日时,两地的正午太阳高度都达一年中最小,C项正确;赤道自转线速度最大,甲地自转线速度大于乙地,A错误;赤道上一年中昼夜长短变化幅度最小,甲地比乙地昼夜长短的变化幅度小,B错误;从夏至到秋分乙地与甲地正午太阳高度变化幅度相等,都为23°26′,D错误。

暑假期间,小明前往墨尔本(37°46′S附近)旅行。

在墨尔本,小明发现很多建筑的布局并非严格的南北朝向,而是有一定的偏角。

下图为墨尔本某街道上两栋方形大楼的俯视图。

据此完成3~4题。

3.建筑物的布局方位会影响墙面的采光条件。

小明旅行期间,全天都不能采光的墙面是( )A.大楼甲的①墙面B.大楼甲的④墙面C.大楼乙的③墙面D.大楼乙的②墙面4.为使大楼乙的①墙面全年每天均有采光机会,墙面与街道的夹角α最小可能是( )A.14°B.32°C.45°D.59°解析:3.A 4.B 第3题,暑假期间,即每年的7、8月份,此时太阳直射点在北半球。

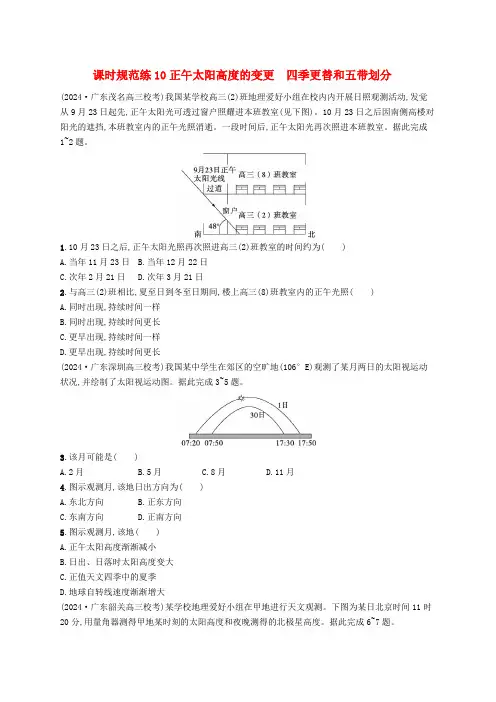

课时规范练10正午太阳高度的变更四季更替和五带划分(2024·广东茂名高三校考)我国某学校高三(2)班地理爱好小组在校内内开展日照观测活动,发觉从9月23日起先,正午太阳光可透过窗户照耀进本班教室(见下图)。

10月23日之后因南侧高楼对阳光的遮挡,本班教室内的正午光照消逝。

一段时间后,正午太阳光再次照进本班教室。

据此完成1~2题。

1.10月23日之后,正午太阳光照再次照进高三(2)班教室的时间约为( )A.当年11月23日B.当年12月22日C.次年2月21日D.次年3月21日2.与高三(2)班相比,夏至日到冬至日期间,楼上高三(8)班教室内的正午光照( )A.同时出现,持续时间一样B.同时出现,持续时间更长C.更早出现,持续时间一样D.更早出现,持续时间更长(2024·广东深圳高三校考)我国某中学生在郊区的空旷地(106°E)观测了某月两日的太阳视运动状况,并绘制了太阳视运动图。

据此完成3~5题。

3.该月可能是( )A.2月B.5月C.8月D.11月4.图示观测月,该地日出方向为( )A.东北方向B.正东方向C.东南方向D.正南方向5.图示观测月,该地( )A.正午太阳高度渐渐减小B.日出、日落时太阳高度变大C.正值天文四季中的夏季D.地球自转线速度渐渐增大(2024·广东韶关高三校考)某学校地理爱好小组在甲地进行天文观测。

下图为某日北京时间11时20分,用量角器测得甲地某时刻的太阳高度和夜晚测得的北极星高度。

据此完成6~7题。

6.当太阳高度出现在图示位置时,则该日( )A.为春分日B.当地日落西北方C.当地太阳高度达到一年中最大值D.晨昏线为南北向7.当太阳高度出现在图示位置时,下列说法正确的是( )A.正午太阳有可能在该地的北方B.此时河流水位有可能出现峰值C.此时旧的一天范围更大D.此时该地有可能昼长夜短(2024·广东高三专题练习)下图为我国某城市太阳历广场平面图。

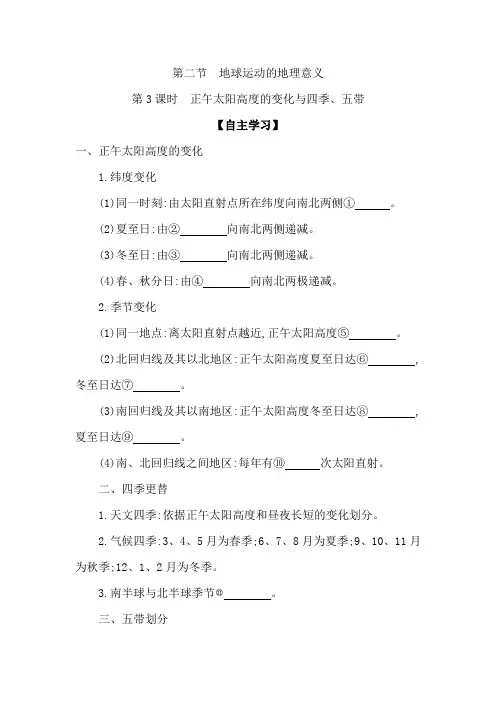

第二节地球运动的地理意义第3课时正午太阳高度的变化与四季、五带【自主学习】一、正午太阳高度的变化1.纬度变化(1)同一时刻:由太阳直射点所在纬度向南北两侧①。

(2)夏至日:由②向南北两侧递减。

(3)冬至日:由③向南北两侧递减。

(4)春、秋分日:由④向南北两极递减。

2.季节变化(1)同一地点:离太阳直射点越近,正午太阳高度⑤。

(2)北回归线及其以北地区:正午太阳高度夏至日达⑥,冬至日达⑦。

(3)南回归线及其以南地区:正午太阳高度冬至日达⑧,夏至日达⑨。

(4)南、北回归线之间地区:每年有⑩次太阳直射。

二、四季更替1.天文四季:依据正午太阳高度和昼夜长短的变化划分。

2.气候四季:3、4、5月为春季;6、7、8月为夏季;9、10、11月为秋季;12、1、2月为冬季。

3.南半球与北半球季节。

三、五带划分以南、北回归线和南、北极圈为界线,把地球表面粗略地划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

【答案】①递减②北回归线③南回归线④赤道⑤越大⑥最大值⑦最小值⑧最大值⑨最小值⑩两相反【合作探究】情境导入河南省舞阳县贾湖遗址(33.5° N)的考古研究发现,古人将骨笛和叉形器组合起来,做成观测正午日影的原始“圭表”,如图所示(图中①②③代表二分二至日的日影末端位置)。

冬至日时,贾湖先人观测到骨笛上正午日影末端位于哪一处?主题1:正午太阳高度的变化主题探究情境二分二至日不同纬度正午太阳高度示意图。

任务1 表示春分日和秋分日不同纬度的正午太阳高度变化的是哪幅图?表示夏至日不同纬度正午太阳高度变化的是哪幅图?表示冬至日不同纬度正午太阳高度变化的是哪幅图?说出判断的理由。

【答案】表示春、秋分日的是图甲。

理由:春分日和秋分日时,太阳直射赤道,赤道的正午太阳高度为90°,正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。

表示夏至日的是图乙。

理由:夏至日时,太阳直射北回归线,北回归线的正午太阳高度为90°,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减。

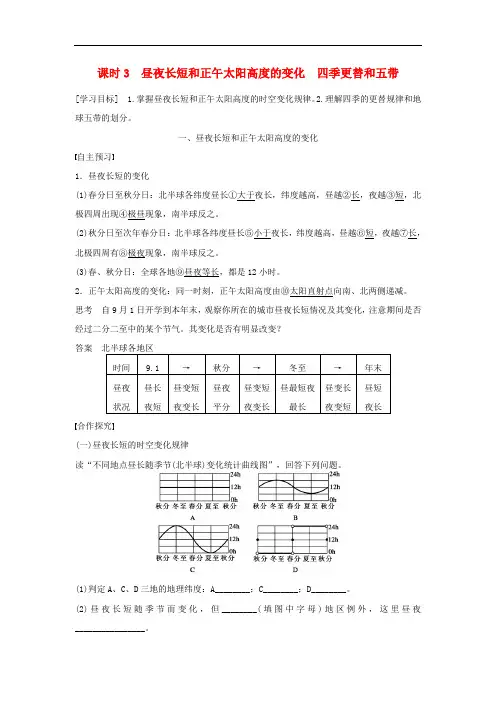

课时3 昼夜长短和正午太阳高度的变化四季更替和五带[学习目标] 1.掌握昼夜长短和正午太阳高度的时空变化规律。

2.理解四季的更替规律和地球五带的划分。

一、昼夜长短和正午太阳高度的变化自主预习1.昼夜长短的变化(1)春分日至秋分日:北半球各纬度昼长①大于夜长,纬度越高,昼越②长,夜越③短,北极四周出现④极昼现象,南半球反之。

(2)秋分日至次年春分日:北半球各纬度昼长⑤小于夜长,纬度越高,昼越⑥短,夜越⑦长,北极四周有⑧极夜现象,南半球反之。

(3)春、秋分日:全球各地⑨昼夜等长,都是12小时。

2.正午太阳高度的变化:同一时刻,正午太阳高度由⑩太阳直射点向南、北两侧递减。

思考自9月1日开学到本年末,观察你所在的城市昼夜长短情况及其变化,注意期间是否经过二分二至中的某个节气。

其变化是否有明显改变?答案时间9.1 →秋分→冬至→年末昼夜状况昼长夜短昼变短夜变长昼夜平分昼变短夜变长昼最短夜最长昼变长夜变短昼短夜长合作探究(一)昼夜长短的时空变化规律读“不同地点昼长随季节(北半球)变化统计曲线图”,回答下列问题。

(1)判定A、C、D三地的地理纬度:A________;C________;D________。

(2)昼夜长短随季节而变化,但________(填图中字母)地区例外,这里昼夜________________。

(3)从A到D的四幅图中可以发现,昼夜长短变化幅度的规律是________________________________________________________________________。

答案(1)0°66°34′S90°N(2)A 全年平分(3)纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大反思归纳1.昼夜长短状况规律太阳直射点在哪个半球,哪个半球昼长夜短,且越向该半球高纬,白昼时间越长。

由此可见,太阳直射点所在位置决定昼夜长短状况,与太阳直射点的移动方向无关。

如下图所示:2.昼夜长短变化规律太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球昼变长夜变短,且纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。

课时3 正午太阳高度的变化四季更替和五带课程学习目标1.通过观测太阳光照图理解正午太阳高度的变化规律及成因,结合昼夜长短变化和太阳高度变化理解四季的成因。

2.结合黄赤交角和太阳直射点的移动了解五带的划分及各带光热状况。

3.能够运用正午太阳高度的变化规律,分析楼间距、太阳能热水器安装等现实生活中的问题。

4.通过对正午太阳高度变化的学习,提高读图分析问题的能力及空间思维能力。

知识体系梳理一、正午太阳高度的变化1.纬度变化(1)同一时刻:由①所在纬度向南、北两侧递减。

(2)夏至日:由②向南、北两侧递减。

(3)冬至日:由③向南、北两侧递减。

(4)春秋分日:由④向南、北两极递减。

2.季节变化(1)同一地点:离太阳直射点越近,正午太阳高度⑤。

(2)北回归线及其以北地区:⑥正午太阳高度最大,⑦最小。

(3)南回归线及其以南地区:⑧正午太阳高度最大,⑨最小。

(4)南、北回归线之间地区:每年有⑩次直射。

二、四季更替1.天文四季:依据⑪和⑫的变化划分。

2.气候四季:3、4、5月为⑬季;6、7、8月为⑭季;9、10、11月为⑮季;12、1、2月为⑯季。

3.南半球与北半球季节相反。

三、五带以南、北回归线和⑰为界线,把地球表面粗略地分为五个热量带。

五带反映了⑱从低纬地区向高纬地区减少的规律。

预习效果检测1.北京市一年中正午太阳高度变化幅度最大为( )A.23°26'B.46°52'C.66°34'D.90°2.当海口(20° N)阳光直射井底时,该日海口( )A.白昼达到了一年中最长B.正午太阳高度达到一年中最大值C.该日过后太阳直射点将向北移D.该日过后太阳直射点将向南移黄赤交角是产生四季的原因。

黄赤交角并非固定不变,现在约为23.5°,最大时可达24.24°,最小时为22.1°,变动周期约4万年。

读黄赤交角变动时回归线和极圈的变动示意图,回答3~4题。

第一章第二节第3课时基础巩固练一、单项选择题读“某日我国四城市正午太阳高度示意图”,据此完成1~2题。

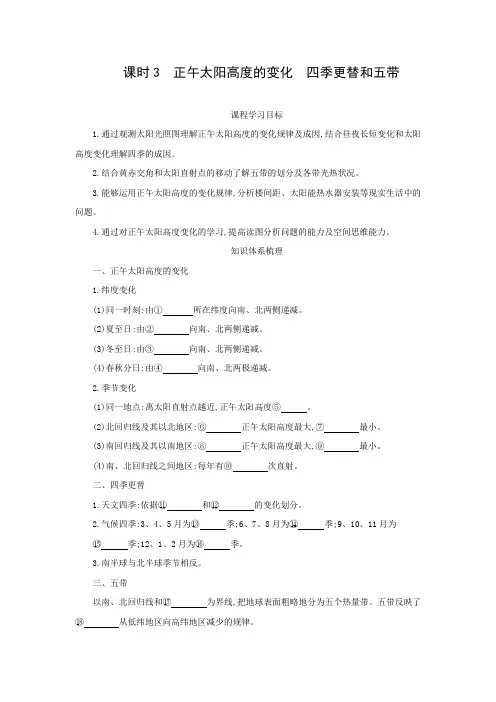

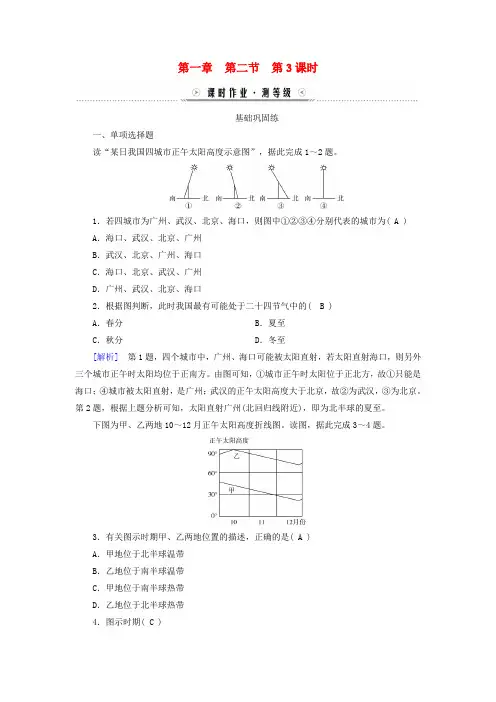

1.若四城市为广州、武汉、北京、海口,则图中①②③④分别代表的城市为( A ) A.海口、武汉、北京、广州B.武汉、北京、广州、海口C.海口、北京、武汉、广州D.广州、武汉、北京、海口2.根据图判断,此时我国最有可能处于二十四节气中的( B )A.春分B.夏至C.秋分D.冬至[解析]第1题,四个城市中,广州、海口可能被太阳直射,若太阳直射海口,则另外三个城市正午时太阳均位于正南方。

由图可知,①城市正午时太阳位于正北方,故①只能是海口;④城市被太阳直射,是广州;武汉的正午太阳高度大于北京,故②为武汉,③为北京。

第2题,根据上题分析可知,太阳直射广州(北回归线附近),即为北半球的夏至。

下图为甲、乙两地10~12月正午太阳高度折线图。

读图,据此完成3~4题。

3.有关图示时期甲、乙两地位置的描述,正确的是( A )A.甲地位于北半球温带B.乙地位于南半球温带C.甲地位于南半球热带D.乙地位于北半球热带4.图示时期( C )A.甲地正午太阳高度不断减小B.两地正午太阳高度之差先减后增C.两地白昼长度差值先增后减D.乙地白昼时长先缩短后延长[解析]第3题,据题干知,该图为10~12月正午太阳高度变化图,该日期为太阳直射南半球且向南移动时期,据图可知,乙地正午太阳高度有最大90°时,说明乙地位于赤道和南回归线之间,为南半球热带地区,B、D错误;甲地该期间正午太阳高度一直减小,至冬至日为最小,后开始变大,可判断甲位于北半球,A正确、C错误。

第4题,据图可知,甲地正午太阳高度先减小后增大,A错误;两地正午太阳高度之差先增后减,B错误;两地白昼长度差值先增后减,C正确;乙地白昼时长先延长后缩短,D错误。

地球的公转,除了会导致一个地点的正午太阳高度和昼夜长短的变化外,还会导致四季的变化。

据此完成5~6题。

5.从天文意义看,夏季是( D )A.一年中平均气温最高的季节B.一年中出现极昼的季节C.一年中地球与太阳距离最近的季节D.一年中正午太阳高度最大、白昼最长的季节6.下列各种现象,不可能发生在北半球冬季的是( D )A.晨昏线与经线圈的夹角以及地球公转的速度都在逐渐变大B.北半球纬度越高的地区白昼越短C.南半球某地白昼变化为短—长—短D.南北半球纬度相同的地点正午太阳高度相等[解析]第5题,从天文意义看,夏季是一年中正午太阳高度最大、白昼时间最长的季节。

第五讲地球的公转(二)——正午太阳高度的变化、四季与五带单科命题备考导航素养解读1.正午太阳高度的变化规律2.正午太阳高度的计算与应用3.四季更替和五带1.区域认知结合光照图或区域经纬网图,考查正午太阳高度的时空分布特点或大小比较。

2.综合思维以常见生产、生活现象的相关材料为背景,考查正午太阳高度的变化对区域环境的影响。

3.地理实践力搜集相关材料或实验数据,考查区域正午太阳高度的量算、变化,并说明分析依据。

探究点一正午太阳高度的变化规律读图,完成下列内容。

1.太阳高度:太阳相对于地平面的高度角,最大值是①90°。

2.正午太阳高度:当地地方时为②12时的太阳高度。

3.正午太阳高度的纬度变化规律正午太阳高度从太阳③直射点所在纬度向南北两侧递减。

1 / 252 / 25二分二至日太阳高度分布示意图(1)夏至日:正午太阳高度由④ 北回归线 向南北两侧递减,如图中⑤ c 折线所示。

(2)冬至日:正午太阳高度由⑥ 南回归线 向南北两侧递减,如图中⑦ a 折线所示。

(3)春、秋分日:正午太阳高度由⑧ 赤道 向南北两侧递减,如图中⑨ b 折线所示。

4.正午太阳高度的季节变化规律 北半球节气 达最大值的地区达最小值的地区 夏至日北回归线 及其以北各纬度南半球 各纬度 冬至日 南回归线 及其以南各纬度北半球 各纬度 春、秋分日赤道南北两极点正午太阳高度的变化规律(1)纬度变化规律①同一时刻,由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。

②地球上,同一日同一纬线上正午太阳高度相等,直射点所在纬度上的正午太阳高度最大(90°)。

(2)季节变化规律:同一地点,正午太阳高度随着季节变化发生有规律的变化。

其数值具有“来增去减”的特点,即若直射点向本地所在纬线移来,则正午太阳高度增大,移去则减小。

如下图所示:3 / 25正午太阳高度的周年变化规律各纬度变化具体如下:地区 最大值 最小值 北回归线及 其以北地区 一次最大值 (6月22日前后) 一次最小值 (12月22日前后) 南回归线及 其以南地区 一次最大值 (12月22日前后)一次最小值 (6月22日前后) 南北回归线之间 (除赤道外)两次最大 (太阳直射时最大) 一次最小(南半球出现 在6月22日前后,北半球 出现在12月22日前后) 赤道两次最大(3月21日前 后和9月23日前后)两次最小(6月22日前 后和12月22日前后)特别提示 正午太阳高度的年变化幅度在南北回归线之间的地区,其正午太阳高度的年变化幅度ΔH=23°26'+Φ(Φ为当地纬度);在回归线与极圈之间的地区,其正午太阳高度的年变化幅度恒为46°52';从极圈到极点之间的地区,其正午太阳高度的年变化幅度从46°52'逐渐降低至23°26'。

新教材高中地理新人教版选择性必修1:第一章第二节第3课时[基础巩固练]立秋也称七月节,是我国二十四节气中的重要节气。

北京时间2022年8月7日20时28分57秒,我国进入立秋节气。

下图为我国二十四节气示意图。

据此完成1~3题。

1.“秋天的第一杯奶茶”曾一夜刷爆了朋友圈,朋友圈的一张张红包截图,一杯杯奶茶照片,包含着亲情、友情、爱情。

宁夏吴忠立秋至秋分期间下列地理景象正确的是( B ) A.正午旗杆影子越来越短B.室内正午采光面积越来越大C.日出时间越来越早D.日落时间越来越晚2.下列各组节气中,吴忠昼长时间最接近的是( A )A.谷雨、处暑B.惊蛰、清明C.谷雨、霜降D.大寒、大雪3.下图中最能示意寒露这天高邮(约33°N)太阳视运动的是( D )[解析]第1题,吴忠位于宁夏回族自治区中部,位于中纬度,立秋至秋分期间太阳直射北半球,且直射点往南移动,由于直射点远离吴忠,故其正午太阳高度逐渐减小,正午旗杆影子越来越长,室内正午采光面积越来越大,A错误,B正确;吴忠白昼逐渐变短,日出时间越来越晚、日落时间越来越早,C、D错误。

故选B。

第2题,根据我国二十四节气示意图可知,当太阳直射点接近同一位置(关于夏至日或冬至日对称)时,吴忠的昼长时间最接近,谷雨和处暑时的太阳直射点纬度最接近,因此昼长时间最接近,A正确;吴忠惊蛰昼短夜长、清明昼长夜短,B错误;吴忠谷雨昼长夜短、霜降昼短夜长,C错误;吴忠大寒昼长长于大雪,D错误。

故选A。

第3题,寒露这天发生在秋分日后,太阳直射点位于南半球,高邮太阳从东南方升起、西南方落下,正午太阳位于正南方,A、C图中太阳从东北方升起,西北方落下,故A、C错误;根据图中信息可以判断出寒露是发生在秋分日后一个节气,因此可以判断出寒露时太阳直射点大约位于4°S,由于高邮的纬度为33°N,由此可以判断出寒露当天高邮的正午太阳高度角约为53°,故B错误,D正确。

2019~2019高中地理必修1学案班级:_____ 姓名:_________ 班座号:____正午太阳高度的变化四季更替和五带【学习目标】1.理解正午太阳高度的纬度分布和季节变化。

2.能够运用正午太阳高度解释楼间距等实际地理问题。

3.了解四季更替和五带的划分。

一、正午太阳高度1. 太阳高度(角):太阳光线与地平面的夹角。

①在晨昏线上,太阳高度=______,②在直射点上,太阳高度=______。

2.正午太阳高度是一日之内______的太阳高度,反映了太阳辐射的强弱。

读右图,思考下列问题。

(1)比较A、B、C三地的正午太阳高度大小:_________,原因是:_____________________。

(2)描述图示时刻正午太阳高度的纬度分布规律:同一时刻,正午太阳高度由_____________向南、北两侧______。

3.正午太阳高度的计算(1)公式推导:如图,图中A 点为太阳直射点,其纬度为δ,B 点的纬度为φ,H为B 点的正午太阳高度。

请用图解法求B 点的正午太阳高度H与当地纬度φ、太阳直射点纬度δ 之间的关系,并归纳求各地正午太阳高度的通用公式。

(2)练习:当太阳直射15°N时,求北京(40°N)和圣保罗(23°S)的正午太阳高度。

北京:__________________________;圣保罗:__________________________。

(3)在下图中,分别用折线表示二分日、二至日的全球正午太阳高度的纬度变化规律。

图例:二分日夏至日冬至日4.正午太阳高度的季节变化由正午太阳高度的纬度分布规律可知:离直射点越近,正午太阳高度越____,离直射点越远,正午太阳高度越____。

读太阳直射点移动轨迹示意图,思考下列问题。

(1)北回归线及其以北各纬度:_____日离直射点最近,正午太阳高度达到一年中的最大值。

_____日离直射点最远,正午太阳高度达到一年中的最小值。

《地球公转的地理意义(二)》导学案(正午太阳高度的变化。

四季的更替和五带的划分)【学习目标】1.理解正午太阳高度的变化规律。

2.能准确识读、画出“二分二至日太阳照射地球的示意图。

”说明地球上不同地带的正午太阳高度的变化。

3.掌握四季的更替和五带的划分【重点难点】1.正午太阳高度的变化规律。

2.理解正午太阳高度角的变化。

【学习方法】绘图法.读图归纳法【知识衔接】日常生活中,会感受到影子长短的变化.下面我们来一起来了解一下。

【学案导学】一.什么叫太阳高度角和正午太阳高度角(画图表示)。

二.正午太阳高度的计算:正午太阳高度H=90°-两地的纬度差(纬度差为所求点与太阳直射点的纬度距离)【练一练】当夏至日时,荆州的正午太阳高度是三.正午太阳高度的变化规律。

1.读课本P19图:1.23,分析A.B.C三幅图中正午太阳高度有什么分布规律?(A级)2.画出两分两至日的正午太阳高度随纬度变化规律图,并总结规律。

(B级)3.依据正午太阳高度的季节变化图,总结其随季节变化的规律。

(B级)(1)赤道地区:由图可以看出,二分日时太阳直射赤道,此时赤道地区正午太阳高度(H2)达最大值90°,二至日正午太阳度(H1和H3)达最小值。

以春分日为起点,正午太阳高度变化为:(2)赤道与北回归线之间地区:由图可以看出,H4大于H1和H2又小于H3,在夏至日前后P地各有一次直射,此时正午太阳高度达最大值(H4),冬至日时正午太阳高度达最小值(H3)。

正午太阳高度变化为:(3)北回归线地区:由图可以看出,H1>H2>H3。

夏至日达最大值(H1),冬至日达最小值(H3)。

从夏至日到冬至日该地正午太阳高度由最大变为最小。

(4)北回归线以北地区:由图可以看出,H1>H2>H3。

夏至日达最大值(H1),冬至日达最小值(H3)。

从夏至日到冬至日该地正午太阳高度由最大变为最小。

(5)南半球情况与北半球相反,即赤道与南回归线之间地区,正午太阳高度最大值在冬至日前后各一次,最小值在夏至日出现(如图所示)。

课时3正午太阳高度的变化四季更替和五带划分(2020·广东深圳市期末)深圳市某校(22°27′N,114°E)组织学生开展正午太阳高度测量的地理实践活动。

完成1~2题。

1.同学们每天的测量时间应为北京时间()A.11:24 B.11:36C.12:00 D.12:242.6月18日正午,他们发现学校的旗杆出现“立竿无影”的现象。

此现象在深圳一年内会出现两次,另一次可能发生在()A.7月14日前后B.6月26日前后C.6月14日前后D.7月26日前后答案 1.D 2.B解析第1题,深圳的地方时是114°E的时间,北京时间是东八区的区时,即120°E的地方时,北京时间比深圳的地方时早6°×4=24分钟,深圳正午就是深圳地方时12时,此时北京时间是12:24,选D。

第2题,“立竿无影”就是太阳直射现象,由材料可知,6月18日太阳直射深圳,是在夏至日(6月22日)前4天,另一次直射的时间应该在夏至日之后4天,即在6月26日,选B。

读下图,回答3~4题。

3.图中反映的节气是北半球的()A.春分B.夏至C.秋分D.冬至4.图示当天,大庆市(45°N)的正午太阳高度是()A.21°26′B.68°26′C.23°26′D.66°34′答案 3.B 4.B解析第3题,据图可知,此时北极圈及其以北的地区出现极昼现象,说明此时太阳直射北回归线,为北半球的夏至,B正确。

第4题,正午太阳高度=90°-|当地纬度-太阳直射点纬度|。

计算得,该日大庆市正午太阳高度为68°26′,B正确。

青岛地处约36°N,四季分明。

读“四季更替成因示意图”,回答5~6题。

5.关于图中甲、乙含义的判断,可能正确的是()A.甲表示正午太阳高度的季节变化B.甲表示昼夜长短的季节变化C.乙表示昼夜长短的季节变化D.乙表示太阳直射点的回归运动6.青岛四季分明的原因是()①地处中纬度②正午太阳高度终年不变③昼夜长短季节变化较大④昼长和正午太阳高度同时达到最大值或最小值A.①②④B.①②③C.②③④D.①③④答案 5.C 6.D解析第5题,图中表示地球公转的地理意义,因黄赤交角的存在,地球在公转过程中产生了太阳直射点的回归运动,而直射点的季节移动导致各地正午太阳高度和昼夜长短的变化,因此各地出现季节变化。

1.2.3正午太阳高度的变化四季更替和五带划

分学案(含答案)

课时课时33正午太阳高度的变化正午太阳高度的变化四季更替和五带划分四季更替和五带划分课程标准结合实例,说明地球运动的地理意义。

学习目标

1.理解正午太阳高度的纬度分布和季节变化规律。

2.掌握正午太阳高度的计算方法。

3.了解四季更替现象和五带的划分。

一.正午太阳高度的变化1概念1太阳高度角太阳光线与地平面的交角。

2正午太阳高度一日内最大的太阳高度,反映太阳辐射的强弱。

2变化原因黄赤交角的存在导致太阳直射点的南北移动。

3变化规律1纬度分布春秋分日由赤道向南北两方降低夏至日由北回归线向南北两方降低冬至日由南回归线向南北两方降低2季节变化北回归线及其以北纬度带夏至日达最大值冬至日达最小值南回归线及其以南纬度带夏至日达最小值冬至日达最大值南北回归线之间各地每年太阳直射两次判断1同一纬线上正午太阳高度相等。

2极昼现象出现时,极点的太阳高度无日变化,其太阳高度的大小等于太阳直射点的纬度。

3北半球冬至日,正午太阳高度从南回归线向南北两侧递减。

二.四季更替和五带划分1四季更替1成因2划分以北半球为例类型范围春季夏季秋季冬季天文四季过渡季节一年内白昼最长.正午太阳高度最高的季节过渡季节一年内白昼最短.正午太阳高度最低的季节气候四季

3.4.5月

6.7.8月

9.

10.11月

12.1.2月

2.五带划分1划分依据太阳辐射从低纬度向高纬度呈有规律递减。

2五带划分判断1热带与寒带地区四季变化最显著。

2低纬度地区属于热带,有太阳直射现象。

探究点正午太阳高度及其影响冲着“稀缺小高层15层,层高达3m,楼间距60m”的宣传广告,我国南方某市2134N一些市民先后在该小区购买了商品房。

岂料两年后开发商改变建筑方案,楼层数没变,但楼房的间距仅为40m。

为此,该小区的业主们将开发商告上法庭。

据此回答下列问题。

1为保证建筑物底层居室有良好的光照条件,该小区楼间距至少为多少米答案45m。

2.在下图中画出北半球二分二至日时的正午太阳高度空间变化曲线,并总结变化规律。

答案变化规律正午太阳高度从太阳直射点所在纬线向南北两侧递减。

直射点向本地所在纬线移来,则正午太阳高度增大,移去则减小。

正午太阳高度的应用1确定地方时当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。

2确定房屋的朝向在北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;在南回归线以南地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

3判断日影长短及方向太阳高度越大,影子越短,太阳高度越小,影子越长。

一天中日影的变化规律日出最长逐渐变短正午最短逐渐变长日落最长,且日影方向与太阳方位相反。

4计算楼间距一般来说,纬度较低的地区,楼间距较近;纬度较高的地区,楼间距较远。

解题关键是计算当地冬至日的正午太阳高度,并计算影长。

以我国为例见下图,南楼高度为h,该地冬至日正午太阳高度为H,则最小楼间距LhcotH。

5计算热水器安装角度应使太阳能热水器集热面与太阳光线垂直,其倾角和正午太阳高度的关系为h90如下图。

正午太阳高度的计算方法1公式H90两点纬度差2含义H观测点的正午太阳高度。

两点太阳直射点.观测点。

纬度差若两点在同一半球,用较高纬度减去较低纬度;若两点分属于南.北半球,将两点的纬度求和。

如下图所示当太阳直射B点10N时,A点30N正午太阳高度是HA90AB90301070。

当太阳直射B点10N时,C点2326S正午太阳高度是

HC90BC901023265634。

下图为“我国某地春分日时正午太阳与头顶夹角示意图”。

据此回答13题。

1该地此日正午太阳高度是A28B62C90D02该地的地理纬度是A18NB28NC32ND52N3次日该地正午太阳高度将A变大B变小C不变D不确定答案

1.B

2.B

3.A解析

第1题,据图可以判断该地此日正午太阳高度为902862。

第2题,据正午太阳高度计算公式可知,当地纬度为906228太阳直射点在赤道上。

第3题,春分日过后太阳直射点北移,与28N的纬度差变小,故该地正午太阳高度将变大。

某同学将太阳能热水器支架改造成可以升降的活动方式。

据下图回答45题。

4将支架改造成可以升降的活动方式后,可以保证更充分地利用太阳能,其主要依据的地理原理是A正午太阳高度的纬度变化规律B正午太阳高度的季节变化规律C昼夜长短的日变化规律D 昼夜长短的季节变化规律5下列地区中,使用太阳能热水器的效果最好的应该是A海南岛B四川盆地C青藏高原D东北平原答案

4.B

5.C解析

第4题,该太阳能热水器是安装在一个固定的地方,故将支架改造成可以升降的活动方式后,可以保证更充分地利用太阳能,其主要依据的地理原理是正午太阳高度的季节变化规律,选项B正确。

第5题,四个选项中,青藏高原纬度低,海拔高,空气稀薄,是太阳能最丰富的地区。

我国物权法指出,住宅间距必须保证北面楼房底层窗台面日照时间不少于1小时如下图。

据此回答67题。

6“日照时间不少于1小时”的日期指的是A春分日B夏至日C秋分日D冬至日7按照采光要求,下列四个城市相邻同高楼房的间距最宽的应该是A北京40NB哈尔滨45NC广州23ND台州29N答案

6.D

7.B解析

第6题,我国大部分地区在冬至日北面楼房底层易被南面楼房遮住太阳光。

第7题,冬至日,选项中四个城市越靠北其楼房的影子越长,楼间距应越宽。

8江苏地理下图为“华北某低碳社区40N住宅景观设计示意图”。

为保证冬季太阳能最佳利用效果,图中热水器安装角度合理的是ABCD答案D解析冬至日该地40N的正午太阳高度为904023262634,太阳能热水器集热板的倾角应与当地的太阳高度互余,约为6326,图最接近该角度。