最新四季更替与五带划分复习过程

- 格式:ppt

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:17

第六讲地球的公转及其地理意义(二)正午太阳高度的变化、四季和五带[等级考内容标准]结合实例,说明地球运动的地理意义。

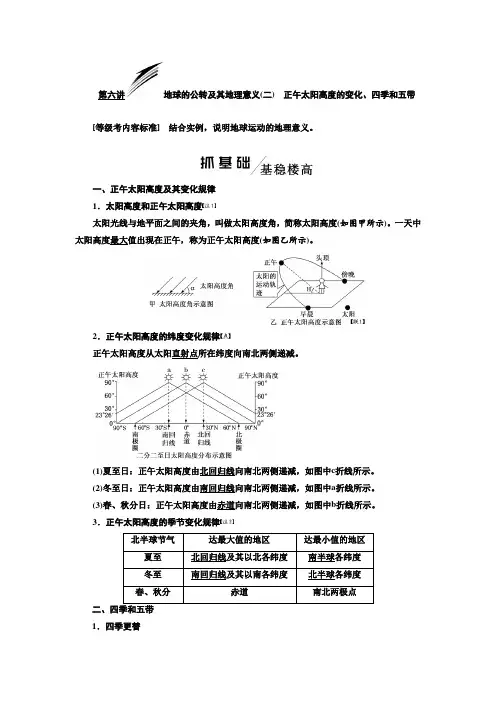

一、正午太阳高度及其变化规律1.太阳高度和正午太阳高度太阳光线与地平面之间的夹角,叫做太阳高度角,简称太阳高度(如图甲所示)。

一天中太阳高度最大值出现在正午,称为正午太阳高度(如图乙所示)。

2.正午太阳高度的纬度变化规律正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。

(1)夏至日:正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,如图中c折线所示。

(2)冬至日:正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,如图中a折线所示。

(3)春、秋分日:正午太阳高度由赤道向南北两侧递减,如图中b折线所示。

3.正午太阳高度的季节变化规律1.四季更替(1)四季的成因:一年中昼夜长短和正午太阳高度随季节的变化而变化。

(2)四季的划分:①天文四季⎩⎪⎨⎪⎧ 夏季:一年中白昼较长、正午太阳高度较大的季节冬季:一年中白昼较短、正午太阳高度较小的季节春季和秋季:冬夏两季的过渡季节②北温带许多国家的四季:3、4、5月为春季,依次类推,每三个月为一个季节。

2.五带的划分(1)五带成因:一年中昼夜长短和正午太阳高度随纬度的变化而变化。

(2)五带划分:[名师注解]【注1】 (1)太阳高度角是线面角,正午太阳高度角只是特定时刻(正午12时)的太阳高度角。

(2)正午太阳高度是某地区一天中最大的太阳高度,但不一定是90°。

【联1】 正午时日影朝向(1)北极点:朝正南。

(2)北回归线~北极点(不包括极点):朝正北。

(3)南极点:朝正北。

(4)南回归线~南极点(不包括极点):朝正南。

(5)南、北回归线之间:因太阳直射点不同而出现朝北、或无影子、或朝南。

影子朝向取决于该地与太阳直射点的相对位置。

【点】 (1)同一纬线上正午太阳高度相等。

(2)同一日期,距直射点所在纬度相等的两条纬线上正午太阳高度相等。

(3)距离太阳直射点所在纬线越近的地点,正午太阳高度越大。

《四季更替和五带的划分》讲义我们生活的地球,有着奇妙而规律的自然现象,其中四季更替和五带的划分就是非常显著且对我们的生活产生重要影响的方面。

首先,咱们来聊聊四季更替。

四季更替简单来说,就是春夏秋冬四个季节依次出现的现象。

这可不是随便发生的,而是由地球绕着太阳公转引起的。

地球绕太阳公转的轨道是一个椭圆形,而且地球公转的时候,地轴并不是垂直于公转轨道面的,而是有一个大约 665 度的倾斜角。

正是因为这个倾斜角的存在,使得太阳直射点在地球上不断移动。

咱们来具体看看。

在北半球,从春分日开始,太阳直射点逐渐北移,到了夏至日,太阳直射北回归线,这时候北半球获得的太阳热量最多,就进入了炎热的夏季。

然后太阳直射点又开始南移,到了秋分日,直射点回到赤道,这时候昼夜等长。

接着继续南移,到了冬至日,太阳直射南回归线,北半球获得的太阳热量最少,就进入了寒冷的冬季。

再往后,太阳直射点又往北移动,再次回到春分日的位置,这样就完成了一个四季的循环。

四季更替给我们的生活带来了很多变化。

比如在气候方面,夏季气温高,降水多,冬季则相反,气温低,降水少。

这就影响了我们的穿着,夏天穿轻薄的衣物,冬天就得穿上厚厚的棉衣。

在农业生产上,不同的季节适合种植不同的农作物,农民伯伯们需要根据季节的变化来安排农事活动。

而且,四季的景色也大不相同,春天万物复苏,鲜花盛开;夏天绿树成荫,阳光灿烂;秋天果实累累,落叶纷飞;冬天白雪皑皑,一片寂静。

接下来,咱们再说说五带的划分。

根据太阳热量在地表的分布情况,地球表面被划分为五个温度带,分别是热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

热带位于南北回归线之间,这里太阳高度角大,获得的太阳热量最多,终年炎热,没有明显的四季变化。

北温带和南温带在回归线和极圈之间,四季分明,气候温和。

北寒带和南寒带在极圈以内,这里太阳高度角小,获得的太阳热量少,终年寒冷,有极昼极夜现象。

五带的划分对地球上的生物分布和人类活动也有着重要的影响。

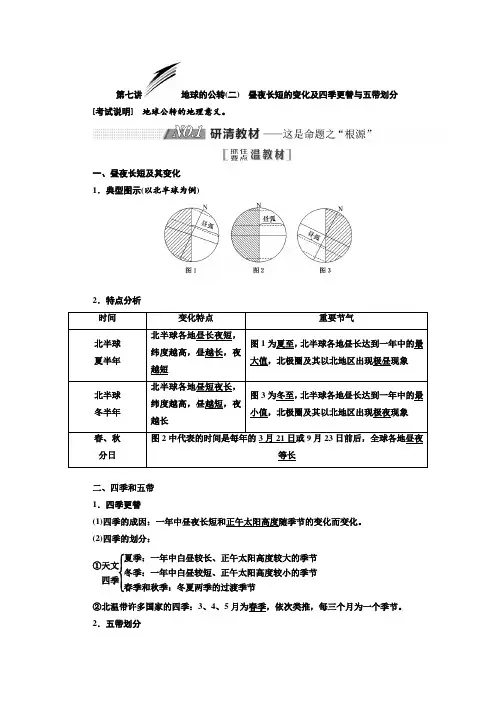

第七讲地球的公转(二) 昼夜长短的变化及四季更替与五带划分[考试说明] 地球公转的地理意义。

一、昼夜长短及其变化 1.典型图示(以北半球为例)2.特点分析二、四季和五带 1.四季更替(1)四季的成因:一年中昼夜长短和正午太阳高度随季节的变化而变化。

(2)四季的划分:①天文四季⎩⎪⎨⎪⎧夏季:一年中白昼较长、正午太阳高度较大的季节冬季:一年中白昼较短、正午太阳高度较小的季节春季和秋季:冬夏两季的过渡季节②北温带许多国家的四季:3、4、5月为春季,依次类推,每三个月为一个季节。

2.五带划分(1)五带的成因:一年中昼夜长短和正午太阳高度随纬度的变化而变化。

(2)五带的划分:一、知识联系串一串二、核心问题想一想1.如何表述昼夜长短的纬度和季节变化规律?2.怎样根据昼夜分布和变化规律进行昼夜长短的计算?3.你知道哪些与四季、五带有关的地理现象?考点(一)昼夜长短的变化[学法:研一题·悟一法·通一类][典题领悟](2017·江苏高考·节选)某乘客乘航班从悉尼起飞,约9小时后抵达广州。

如图为航班起飞时的全球昼夜状况图。

读图回答下题。

该日悉尼和广州()A.日出同为东南方向B.正午树影朝向相同C.正午太阳高度相同D.昼夜长短状况相同[学审题析题](在“____”上填关键点)[备考方略]一、昼夜长短的变化规律1.抓住太阳直射点的位置,判断昼夜长短的分布状况太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,如下图所示:2.抓住直射点的移动,分析昼夜长短的变化特点太阳直射点的移动方向,决定了昼夜长短的变化趋势,太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球昼变长,夜变短,如下图所示:3.抓住特殊现象,突破昼夜长短纬度分布特点(1)昼夜长短的变化幅度赤道上全年昼夜平分;纬度越高(主要指赤道与极圈之间),昼夜长短的变化幅度越大,变化区间为0~24小时。

(2)极昼、极夜现象极昼(极夜)的起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。

《四季更替和五带的划分》讲义地球,这个我们赖以生存的家园,在宇宙中不断地旋转和公转,由此产生了许多奇妙的自然现象,其中四季更替和五带的划分便是最为显著和与我们生活息息相关的。

首先,让我们来了解一下地球的运动。

地球在不停地绕着地轴自转的同时,还围绕着太阳进行公转。

地轴是一个假想的轴,它倾斜着穿过地球的中心。

地球自转一周的时间约为 24 小时,这便产生了昼夜交替。

而地球公转一周的时间大约是 365 天,这就是我们所说的一年。

四季更替是怎么形成的呢?这主要与地球公转时太阳直射点的位置变化有关。

由于地轴是倾斜的,而且倾斜的角度保持不变,在地球公转的过程中,太阳直射点在南北回归线之间移动。

当太阳直射点位于北半球时,北半球获得的太阳热量较多,气温较高,白昼时间较长,此时就是北半球的夏季;相反,南半球获得的太阳热量较少,气温较低,白昼时间较短,便是南半球的冬季。

随着地球公转,太阳直射点逐渐向南移动,当直射点到达赤道时,全球昼夜平分,这就是我们所说的春分和秋分。

当太阳直射点移动到南半球时,情况就反过来了,南半球迎来夏季,北半球则进入冬季。

五带的划分也是基于太阳热量在地球表面的分布情况。

根据获得太阳热量的多少,地球表面被划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

热带位于南北回归线之间,这里终年炎热,阳光直射,接受的太阳热量最多。

北温带和南温带位于回归线与极圈之间,四季分明,气候较为温和。

北寒带和南寒带位于极圈以内,这里终年寒冷,有极昼极夜现象。

四季更替和五带的划分对地球上的生物和人类活动产生了深远的影响。

在农业方面,不同的季节适合种植不同的农作物。

比如,在北半球的春季,适合播种;夏季,农作物生长旺盛;秋季,是收获的季节;冬季,则是休耕和为来年做准备的时期。

气候也受到四季更替和五带划分的显著影响。

热带地区常年高温多雨,形成了热带雨林等独特的生态系统;温带地区四季分明,有多样的植被和动物种类;寒带地区则气候寒冷干燥,生物种类相对较少。

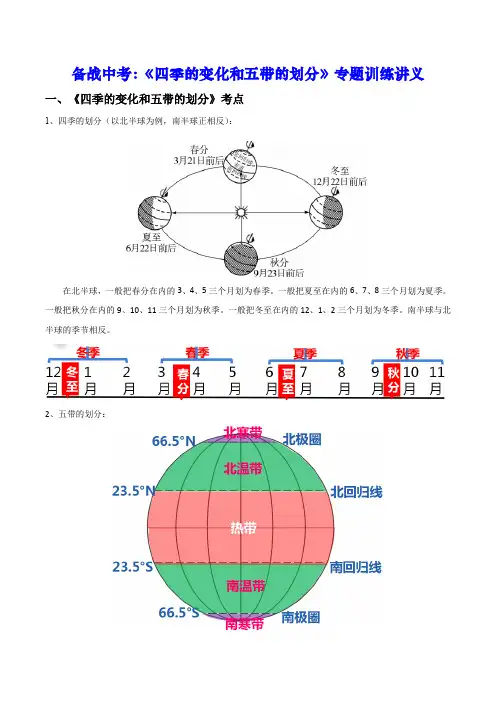

备战中考:《四季的变化和五带的划分》专题训练讲义一、《四季的变化和五带的划分》考点1、四季的划分(以北半球为例,南半球正相反):在北半球,一般把春分在内的3、4、5三个月划为春季。

一般把夏至在内的6、7、8三个月划为夏季。

一般把秋分在内的9、10、11三个月划为秋季。

一般把冬至在内的12、1、2三个月划为冬季。

南半球与北半球的季节相反。

2、五带的划分:(1)热带(南北回归线之间)、北温带(北回归线和北极圈之间)、北寒带(北极圈以北)、南温带(南回归线和南极圈之间)、南寒带(南极圈以南)。

(2)五带特征:二、《四季的变化和五带的划分》题型分析读地球上五带划分图,完成下面1-3小题1.图中①和①是()A.热带和北温带的分界线B.温带和寒带的分界线C.热带和南温带的分界线D.热带和寒带的分界线2.基努说:“我这儿终年炎热,我还从没亲眼见过雪花是什么样子的呢!”基努的家可能在()A.A温度带B.B温度带C.C温度带D.D温度带3.五带中四季变化比较明显的地带是()A.A和B温度带B.B和D温度带C.C和E温度带D.A和E温度带【答案】1.B 2.C 3.B【解析】1.读图可知,人们根据各地获得太阳光热的多少,把地球表面划分为五个带,由北向南依次是A 是北寒带、B是北温带、C是热带、D是南温带、E是南寒带. 图中①是北极圈;①是北回归线;①是南回归线;①是南极圈;图中①和①是温带和寒带的分界线;故答案选B。

2.根据题意可知,终年炎热,从没亲眼见过雪花是什么样子一定在热带地区,故答案选C。

3.根据所学的知识可知,热带的范围是23.5°S-23.5°N;北温带的范围是23.5°N-66.5°N;北寒带的范围是66.5°N-90°N;南温带的范围是23.5°S-66.5°S;南寒带的范围是66.5°S-90°S,热带有阳光直射现象;温带四季变化明显;寒带有极昼极夜现象;图中A、B、C、D、E五点中,四季变化比较明显的地带是B和D温度带;故答案选B。

第四讲 地球的公转(二)—正午太阳高度的变化、四季与五带课标 要求结合实例,说明地球运动的地理意义。

核心 素养1.区域认知:结合区域位置,认知正午太阳高度和季节的变化特点。

2.综合思维:分析光照图,理解正午太阳高度的变化规律及其影响。

3.地理实践力:观测物体影子变化、楼间距、太阳能热水器安装等,分析其与正午太阳高度变化的关系。

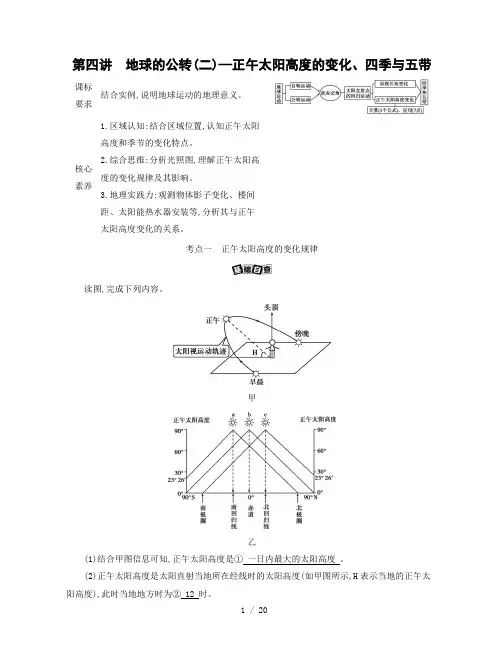

考点一 正午太阳高度的变化规律读图,完成下列内容。

甲乙(1)结合甲图信息可知,正午太阳高度是① 一日内最大的太阳高度 。

(2)正午太阳高度是太阳直射当地所在经线时的太阳高度(如甲图所示,H 表示当地的正午太阳高度),此时当地地方时为② 12 时。

(3)正午太阳高度的纬度变化规律:从③太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。

Ⅰ.夏至日:正午太阳高度由④北回归线向南北两侧递减,如图中⑤ c 折线所示。

Ⅱ.冬至日:正午太阳高度由⑥南回归线向南北两侧递减,如图中⑦ a 折线所示。

Ⅲ.春、秋分日:正午太阳高度由⑧赤道向南北两侧递减,如图中⑨ b 折线所示。

Ⅳ.季节变化北半球节气达最大值的地区达最小值的地区夏至日北回归线及其以北各纬度南半球各纬度冬至日南回归线及其以南各纬度北半球各纬度春、秋分日赤道南北两极点正午太阳高度的变化规律1.纬度变化规律(1)同一时刻,由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。

(2)地球上,同一日同一纬线上正午太阳高度相等,直射点所在纬线上的正午太阳高度最大(90°)。

2.季节变化规律同一地点,正午太阳高度随着季节变化发生有规律的变化。

其数值具有“来增去减”的特点,即若直射点向本地所在纬线移来,则正午太阳高度增大,移去则减小。

如下图所示:正午太阳高度的周年变化规律各纬度变化具体如下:地区最大值最小值北回归线及其以北地区一次最大值(6月22日前后)一次最小值(12月22日前后)南回归线及一次最大值一次最小值其以南地区 (12月22日前后)(6月22日前后) 南北回归线之间 (除赤道外)两次最大 (太阳直射时最大) 一次最小(南半球出现 在6月22日前后,北半球 出现在12月22日前后) 赤道两次最大(3月21日前 后和9月23日前后)两次最小(6月22日前 后和12月22日前后)特别提示 正午太阳高度的年变化幅度在南北回归线之间的地区,正午太阳高度的年变化幅度ΔH=23°26'+Φ(Φ为当地纬度);在回归线与极圈之间的地区,正午太阳高度的年变化幅度恒为46°52';从极圈到极点之间的地区,正午太阳高度的年变化幅度从46°52'逐渐降低至23°26'。

课时11正午太阳高度的变化四季更替和五带划分一、正午太阳高度的变化1.太阳高度角和正午太阳高度(1)太阳高度角太阳光线与地平面的交角(即太阳在当地的仰角),叫作太阳高度角,简称太阳高度(如图甲中α所示)。

在太阳直射点上,太阳高度是90°;在晨昏线上,太阳高度是0°。

(2)正午太阳高度一日内最大的太阳高度(如图乙中H所示),反映太阳辐射的强弱。

2.正午太阳高度的变化规律(1)请在上图中用折线画出二分二至日正午太阳高度的分布状况。

答案(2)纬度变化规律同一天,正午太阳高度从太阳直射点所在纬线向南北两方降低。

①夏至日:正午太阳高度由北回归线向南北两方降低,如图中c折线所示。

②冬至日:正午太阳高度由南回归线向南北两方降低,如图中a折线所示。

③春、秋分日:正午太阳高度由赤道向南北两方降低,如图中b折线所示。

(3)季节变化规律太阳直射点向本地所在纬线移来,则正午太阳高度增大,移去则减小。

如图所示:特别提醒正午太阳高度(1)同一纬线上正午太阳高度相等。

(2)同一日期,距直射点所在纬度相等的两条纬线上正午太阳高度相等。

(3)距离太阳直射点所在纬线越近的地点,正午太阳高度越大。

(4)极点上的正午太阳高度等于直射点的纬度数。

二、四季更替和五带划分1.四季更替(1)成因(2)划分(以北半球为例)类型范围春季夏季秋季冬季天文四季过渡季节一年内白昼最长、正午太阳高度最高的季节过渡季节一年内白昼最短、正午太阳高度最低的季节气候四季3、4、5月6、7、8月9、10、11月12、1、2月2.五带划分(1)划分依据:太阳辐射从低纬度向高纬度呈有规律递减。

(2)五带划分思考不同温度带的季节变化呈现出哪些特征?答案四季更替最明显的是温带。

热带地区有阳光直射现象,长夏无冬;寒带地区有极昼、极夜现象,长冬无夏,四季更替不明显。

1.正午太阳高度的计算方法公式:H=90°-两点纬度差。

说明:“两点”是指所求地点与太阳直射点。

《四季更替和五带的划分》讲义我们生活的地球,有着奇妙而规律的气候变化,其中四季更替和五带的划分是最为显著的特征之一。

这不仅影响着我们的日常生活,还对整个生态系统和人类的生产活动产生着深远的影响。

首先,让我们来了解一下四季更替的原理。

地球在围绕太阳公转的过程中,由于地轴与公转轨道平面始终保持着 665°的夹角,这就导致了太阳直射点在地球上的位置不断变化。

在北半球,当太阳直射点位于赤道时,大约是每年的 3 月 21 日前后,这一天被称为春分。

此时,全球昼夜平分。

接下来,太阳直射点逐渐北移,北半球获得的太阳热量逐渐增多,气温升高,昼长夜短,到 6 月 22 日前后,太阳直射北回归线,这一天是夏至,北半球昼最长夜最短,北极圈及其以北地区出现极昼现象。

此后,太阳直射点向南移动,到 9 月 23 日前后,直射赤道,为秋分,全球再次昼夜平分。

随着太阳直射点继续南移,12 月 22 日前后,直射南回归线,这一天是冬至,北半球昼最短夜最长,北极圈及其以北地区出现极夜现象。

然后,太阳直射点又开始向北移动,周而复始,形成了四季更替。

四季更替给我们带来了丰富多彩的体验。

春天,大地复苏,万物生长,是播种和希望的季节;夏天,阳光炽热,雨水充沛,是植物茂盛生长、人们享受户外活动的季节;秋天,果实累累,金风送爽,是收获的季节;冬天,寒风凛冽,白雪皑皑,许多动植物进入冬眠或休眠状态。

而五带的划分,则是基于太阳热量在地球表面的分布情况。

根据有无太阳直射和极昼极夜现象,地球被划分为五个温度带,分别是热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

热带位于南北回归线之间,这里一年中有两次太阳直射,获得的热量最多,终年炎热,气温变化小。

北温带和南温带位于回归线与极圈之间,既没有太阳直射,也没有极昼极夜现象,四季分明,气候温和。

北寒带和南寒带位于极圈以内,终年寒冷,有极昼极夜现象。

五带的划分对于地球上的生物分布、气候类型以及人类的居住和生产活动都有着重要的意义。