广场空间的边界研究

- 格式:ppt

- 大小:3.74 MB

- 文档页数:21

中图分类号 TU984.12 文献标识码 B 文章编号 1003-739X (2024)04-0050-06 收稿日期 2023-11-14摘 要 高密度城市的宜居性在规划设计领域成为现实困境,尤其是活力水平、可步行性和日常服务接入等方面。

该文分析住区临街边界的属性及价值,提出住区临街友好边界的实现策略。

结合调研展览路片区住区临街边界的现状分析,用类型学的方式对住区临街边界衔接方式及边界空间形态进行归纳分类,初步筛选出具有潜力的友好边界。

该方法使封闭式城市街道向友好街区转变,为边界公共空间开发利用和更新改造实践提供新模式与新思路。

关键词 边界空间 住区临街边界空间 友好性Abstract The livability of high-density cities has become a real dilemma in the field of planning and design, especially in terms of vitality levels, walkability and access to daily services. We analyze the property and value of street frontage boundary in residential areas, and put forward the realization strategy of friendly boundary in residential areas. Based on the analysis of the current situation of the frontage boundary of residential areas in the Exhibition Road area, we summarize and classify the connection mode and spatial form of the frontage boundary of residential areas by means of typology, and initially screen out the friendly boundary with potential. This method transforms the closed urban streets into friendly blocks, and provides a new model and a new idea for the development, utilization and renovation of boundary public space. Keywords Boundary space, Street boundary space, Friendliness住区临街边界空间的友好性研究——北京市展览路片区住区为例The Friendliness of Street Boundary Space in Residential Area: Taking Beijing Exhibition Road Residential Area as an Example吴海宁 | Wu Haining 欧阳文 | Ouyang Wen我国城市发展走向已由“增量拓展”转向为“存量更新”,在此背景下,高密度城市的街道空间中较大面积的活动空间已被大部分挖掘,但街道整体上公共空间出现了连接性不足、空间闭塞、功能单一等问题且不能满足街道居民生活活动交流的需求。

第34卷第33期2008年11月山西建筑SHANX!ARCHITECTUREVd.34No.33Nov.2008·49·文章编号:1009—6825(2008)334)0494)3浅议城市广场的空间围合性张宗果摘要:在研究广场的建筑学及社会学含义的基础上,论述了广场围合的必要性,以成都天府广场为例,从广场边围的高度及形态、基面等角度分析了围合性对广场品质的影响,从而证明了空间围合在城市广场空间品质塑造中的重要性。

关键词:城市广场,空间,围合性,广场品质中图分类号:TU984.18文献标识码:A0引言自宋代打破坊里制开始,公共空间开始进入中国城市建设;近代随着西方列强的入侵,他们带来了西方的广场建设模式;改革开放以后。

随着人民物质和精神生活需求的不断提高,广场建设风吹遍中国,甚至出现了盲目追求大广场的不良势头。

一个好的广场需要有空间品质作为物质支撑,也需要有人的活动作为行为支撑,二者缺一不可,相互关联,有了好的空间品质,才会有更多的事件发生,才是一个具有实用意义的广场。

可见,空间品质的好坏是一个广场设计成功与否的判定依据之一。

而笔者认为,一个具有良好围合性的广场才能够受到人们的喜爱,才会有众多的事件发生来支撑广场的活力。

以下将详细阐述其缘由。

1广场围合的必要性1.1广场的建筑学含义阿明德(AmindeHans-Joachim)对广场解释如下:“城市广场是由边界限定了内外的明确的三维空间,其基面和边围都被赋予了建筑学的定义……城市广场是公共的城市空间的组成部分……”这样的解释赋予了城市广场在建筑学中空间形态上的定义,体现了广场的物质性。

1.2广场的社会学含义.H【,㈣,删■…,删■州,洲■…l…l…-…l…-…o…1—1…o…●…计能够在节省费用的前提下保证酒店的使用品质。

题是设备缺乏维修和保养,这造成中国酒店的有效寿命极短。

设机房相对集中,设备三维空间安装,尽量压缩机房面积,是设备维护保养方面的落后,必然给酒店的社会效益和经济效益带来计经济型酒店的一条重要的经济效益原则。

建筑外部公共空间柔性边界研究初探【摘要】作为城市设计和建筑设计有效处理手法,柔性边界使城市和建筑有机结合在一起,很好地解决了设计中建筑与城市过渡的问题,得到了广泛的运用。

本文从城市公共空间的角度出发,探析建筑公共空间的柔性边界处理,得到一些初探性的结论,从而指导我们的建筑设计。

【关键词】公共空间 ; 柔性边界一、柔性边界的概念边界是两种不同事物之间的空间界定,根据界定的方式,可以把边界分为“刚性边界”与“柔性边界”。

“刚性边界”表现为内向型的自我保护,对外排斥,充满强烈的冲突与对抗;“柔性边界”表现为外向型的包容与贯通,内外的双向交流,给人友善平易的感受。

柔性边界作为建筑边界的组成部分,是建筑和城市空间之间的一种过渡区,它既非完全私密,又非完全公共。

柔性建筑边界是对建筑边界的限定,不能以单纯一层表面的概念加以定义,它是一种具有厚度,并且可以容纳公共活动的空间。

柔性边界满足城市空间和界面的有机更新,符合人们的生理和心理的使用需要,是衔接城市与建筑的重要区域。

作为城市土地和空间使用规划的深化和延伸,城市公共化的建筑外部空间不仅是建筑内部功能的外化,还体现了城市外部空间形态的要求。

在形态构成上,城市共公共化的建筑外部空间既可以由单体塑造,也可以由建筑群体组合形成。

城市公共化的建筑外部空间实际上是建筑空间与城市公共空间的互化与组合。

二者具有多种组合方式,主要可归结为两种途径:即部分建筑空间的“城市化”或部分城市空间的“建筑化”。

“柔性边界就是把视野对准“地区之间的残余及其边缘的荒芜地带”,研讨并使这些失落的空间转变为具有关联、相互作用的积极空间。

二、柔性边界的作用促进建筑与城市空间相互融合。

从城市的角度讲,柔性边界是建筑空间与城市空间的融合,是由城市空间进入建筑空间的过渡,使两种不同功能性质、空间尺度的空间有机结合,使城市公共空间得到多层次的发展。

从建筑的角度讲,柔性边界作为建筑实体向城市空间的中的延伸,能够避免建筑与外部环境之间的冲突和矛盾,促进城市与建筑、内部与外部、人工与自然之间的相互渗透、转换和融合,有利于实现公共空间的展示性、导向性和引入性。

杭州钱江新城市民广场的空间解读摘要:本文以杭州钱江新城市民广场为研究对象,从新城市民广场的定位出发,对广场空间形态、城市公共生活、文化内涵等三个方面进行了空间解读,并提出了目前存在的不足,旨在为新城市民广场的建设提供借鉴。

关键词:钱江新城市民广场空间解读Abstract: This paper takes civic square of Qianjiang new city in Hangzhou as a research object, starts from the positioning of civic square in new city, unscrambles space through three aspects: space form, public life of the city and cultural connotation of the square, brings forth the existing shortcomings at present, the aim is providing reference for the development of civic square in new city.Key words: Qianjiang New CityCivic SquareSpace市民广场是最重要的“城市客厅”,承担着展示城市形象、满足市民大型集会、彰显城市文化以及满足各类休闲性活动等功能,是最具活力的开放空间。

如果说“一座广场的形态首先是由城市公共生活和‘城市的建筑’的基本结构所决定的”,那么作为市民广场:一是承载集体性的、仪式性的城市公共生活;二是进入广场应非常便捷,与城市主干道连通;三是在空间形态上四周由重要的建筑围合,统领市民广场的建筑物通常为政府(议会)建筑;四是突出多元化的城市文化;五是具有复合性的功能。

传统市民广场是一座城市的缩影,是城市发展演变过程的体现,同时承载着市民日常生活和各类事件的舞台,如莫斯科的红场、威尼斯的圣马可广场以及北京的天安门广场等,有不同时期深厚的文化积淀,也有反映不同历史时期的建筑,建筑与广场隐含者多重的语义,也被市民所认可和接受,与市民生活融合。

空间与学习生活——南京工程学院边界位置的环境行为研究建筑学072班陈晓冬学号:214070212摘要:学校建筑影响心理至钜,可以改变学生的气质,态度,价值,判断,兴趣,动机等。

许多科学家和教育家都同意,儿童和他们的环境及其中的活动相接触,增强了他们的运动神经能力,丰富了他们的感觉并建立他们的认知和情感的世界。

关键词:位置活动空间行为情形场所学海湾综合楼广场在这个校园生活了三年,总有很多事情,看在眼里记在心里,学校里一草一木我都记忆犹新,深有感触,这里就来说说校园的各个角落。

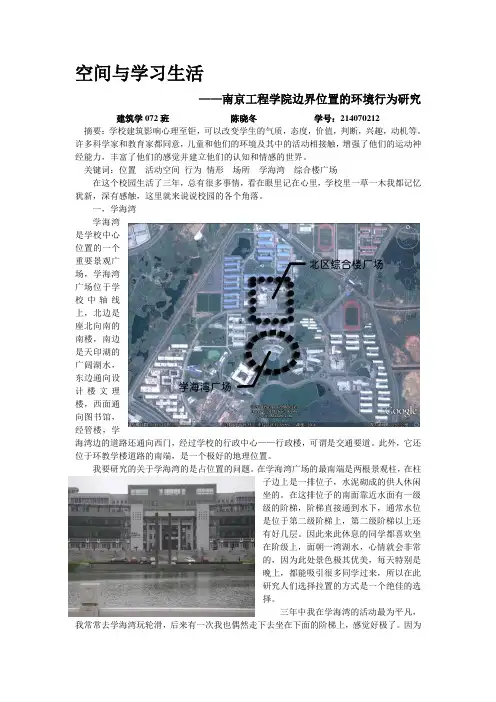

一,学海湾学海湾是学校中心位置的一个重要景观广场,学海湾广场位于学校中轴线上,北边是座北向南的南楼,南边是天印湖的广阔湖水,东边通向设计楼文理楼,西面通向图书馆,经管楼,学海湾边的道路还通向西门,经过学校的行政中心——行政楼,可谓是交通要道。

此外,它还位于环教学楼道路的南端,是一个极好的地理位置。

我要研究的关于学海湾的是占位置的问题。

在学海湾广场的最南端是两根景观柱,在柱子边上是一排位子,水泥砌成的供人休闲坐的。

在这排位子的南面靠近水面有一级级的阶梯,阶梯直接通到水下,通常水位是位于第二级阶梯上,第二级阶梯以上还有好几层。

因此来此休息的同学都喜欢坐在阶级上,面朝一湾湖水,心情就会非常的,因为此处景色极其优美,每天特别是晚上,都能吸引很多同学过来,所以在此研究人们选择拉置的方式是一个绝佳的选择。

三年中我在学海湾的活动最为平凡,我常常去学海湾玩轮滑,后来有一次我也偶然走下去坐在下面的阶梯上,感觉好极了。

因为坐在那儿望出去视平线非常低,虽然湖面不大,但给人一望无际的感觉,望出去一片汪洋,令人心旷神怡,烦恼瞬间就没了,这也是为什么那么多人都喜欢坐到这边的原因,因而有了我此次的研究。

先是对时段问题的研究,通常早晨坐在这边的同学都是来早读的,有的看书有的读英语,中午阳光强烈,通常就没有人,晚上到天暗下来之后,人又多出来了,要么是整个宿舍一起出来聊聊天的,要么是一对对小情侣在此谈情说爱的,还有的就是单独一个人在这儿沉思或者等人。

现代城市广场空间品质初探周彦华【摘要】通过大连星海广场典型实例对广场的空间品质即"活动与空间的统一"进行了分析调查,发现存在的问题,并提出可行的建议,对当前城市广场品质的提高起到一定的指导作用.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2011(037)004【总页数】2页(P10-11)【关键词】城市广场;空间品质;城市空间【作者】周彦华【作者单位】铁道部经济规划研究院,北京,100038【正文语种】中文【中图分类】TU984.18城市广场在城市生活中扮演着重要的角色,被称为城市的“客厅”。

随着我国城市经济和城市建设的高速发展,城市广场建设作为当前城市更新的一种重要手段,对提高城市活力、改善城市空间环境发挥着重要作用,然而大规模的建设也存在着许多问题,如空间规模尺度偏大、广场空间单一均质、服务设施不完善等影响城市建设的健康发展,因此如何合理提高品质是广场建设中的重要课题。

1 现代城市广场空间品质构成英国人安文在 1902年出版的《城市设计基础》中将城市广场看作是古希腊古罗马的历史延续;相对于“街道空间”,克里尔认为广场是一种“场所空间”;阿明德认为:“城市广场是由边界限定了的三维空间”。

这些解释都道出了城市广场的共同属性:空间以及人在空间里的活动。

1.1 城市广场空间形态按照城市广场空间的区域划分模式,广场空间包括广场的界面与底面以及广场空间中的设置物三部分[5]。

广场的底面一般就是地面,空间界面是围合广场空间的要素,又是广场的边界。

从物质要素来看可分为硬质边界—建筑物和软质边界—非建筑物,前者对广场起强限定作用,而后者起弱限定作用。

广场中的设置物由两大功能主体构成:主体标志物和非主体标志物。

主体标志物包括建筑物、纪念碑、雕塑等。

非主体标志物包括广场中的各种辅助设施及环境小品。

1.2 城市广场的空间品质广场的空间品质是决定广场优劣的重要因素。

广场包含了社会(非物质)和物理(物质)的两大范畴,二者的有机结合构成城市广场的品质;具体而言,即是人的活动以及空间的物质构成[2]。

街头文化的空间基础——历代《清明上河图》中街道空间结点与相关生活场景分析刘涤宇【摘要】本文试图通过对三个版本《清明上河图》中有代表性的几种主要街道空间结点与在街道上的各种生活场景的研究,详细探讨中国传统城市街道空间结点具有典型意义的一系列细部特征,和其对以街头文化为代表的城市日常生活形态各不相同的影响。

以及这些影响在不同时代、不同地域的城市环境中的共通和差异之处。

力图通过研究,还原中国传统城市街头文化的空间基础,以加深对中国传统城市空间形态的认识和把握。

%This paper explores the typical details of street spacein traditional Chinese cities,by analyzing the street space of 3 versions of Qingming Shanghe Tu,a famous drawing in Northern Dynasty China andits reproductions in later times.This paper attempts to analyze the street space that support the everyday lives,in order to understand the urban morphology of traditional Chinese cities.【期刊名称】《南方建筑》【年(卷),期】2011(000)004【总页数】8页(P64-71)【关键词】街头文化;街道空间结点;《清明上河图》【作者】刘涤宇【作者单位】同济大学建筑与城市规划学院,上海200092【正文语种】中文【中图分类】TU-801 前言中国传统城市的街道,不但是交通空间,而且是居民日常生活的重要场所。

而“街头”一词所侧重的就是街道作为居民日常生活场所的一面。

历史学家王笛用“街头文化”一词来概括中国传统城市居民在公共空间的日常生活,如“街头巷尾民间艺人的表演、集体的庆祝仪式、下层民众在街头谋生的方法”[1]等的总称。

开元寺广场设计研究摘要:本文提出了开元寺广场的服务对象,对开元寺广场的服务对象进行了解释和分析, 阐述了开元寺、周边环境、服务对象与广场之间的关系。

通过对开元寺广场设计要素的分析,提出开放空间的设计原则。

关键字:开元寺广场; 服务对象; 开放空间; 原则一、开元寺广场范围、周边环境分析及服务对象1、范围:广场包括两部分,一部分位于开元寺正门南侧,城市次干道红星街以北,南北约90米,东西约200米。

一部分位于开元寺东侧,紧邻邢台市主干道邢州路西侧人行道,南北约300米,东西约60米。

以广场的形式和用途为分类基础,开元寺广场介于街道广场与城市广场之间,2、周边环境:开元寺的北部、西部、南部以居住、教育、办公为主,东部以商业为主。

3、服务对象:开元寺及周边有大量的人群聚集,短暂停留的穿行者和逗留者构成了其服务的对象范围。

二、开元寺、周边环境、服务对象与广场之间的关系开元寺广场设计,既通过对开元寺及与它毗邻建筑环境的分析,塑造一个满足不同群体的开放公共空间。

1、开元寺作为邢台市的一张名片,对邢台市及其他城市的人群形成较大吸引,对外来游客来说,如何透过广场增加开元寺的可识别性成为设计中的一个重要考虑因素。

2、广场周边大部分为住宅区及商业区为主,建筑以多层为主,人口相对密集,且周边280米范围内除了开元寺广场外没有相对较大的公共开放空间,因此开元寺广场成为了人们利用率较高的户外空间,如何引导人流更好的进入广场也是需要考虑的因素。

3、广场的利用率高低取决于其对人们的吸引程度,由于毗邻多种用地类型(宗教、居住、教育、办公、商业),比起其他广场,它能吸引更大范围之内和更为多样的(年龄、性别、种族)的使用,必须能够容纳居民散步、自带午餐的人群、露天咖啡屋、过往行人等。

三、开元寺广场设计要素1、尺度开元寺南侧广场东西向与东侧广场南北向均为狭长的空间,以往大多数成功的围合广场都不超过135米,因此将广场通过矮墙或教密集树木等进行设当分割,形成若干小的有一定私密性的半开敞空间,能使人们处在其间时感到亲切。

略谈建筑设计中的边界柔化摘要:加强建筑设计中的边界柔化的研究是十分必要的。

本文作者结合多年来的工作经验,对建筑设计中的边界柔化进行了研究,具有重要的参考意义。

1.柔性边界的作用1.1 促进城市空间相互融合柔性边界作为建筑实体与城市空间的中介,能够避免建筑与外部环境之间的冲突和矛盾。

在单体建筑的侧面空间,封闭的实墙孤立于环境之中,形成刚性边界,可以通过绿化等方法,使刚性边界得以柔化。

柔性的绿化能够缓解两堵实墙之间的相互隔离感,增强建筑外部空间的整体感和秩序感,促进了城市与建筑、内部与外部、人工与自然之间的相互渗透、转换和融合,有利于实现公共空间的展示性、导向性和引入性。

在城市设计实践中,两个用地性质不相容的地块相邻布置,在边界交接处多以围墙生硬分割,形成刚性边界,结果不但不能解决两者之间的相互干扰,反而使交界处成了两不管的“盲区”,因此,必须消除这道生硬的围墙,变刚性边界为柔性边界。

在旧城更新实践中,区与区之间的柔性边界使新老城区之间良性互动、协调发展,原来区与区之间的界线被打破,取而代之的是大小不等的城市广场、开放性绿地和街头下沉庭院等,为城市空间和建筑形态带来视觉上的活跃感与连续性,使两种不同功能性质空间的界面变得层次丰富起来。

1.2 加强建筑内外空间渗透边界是建筑实体与外部环境的天然中介,柔性边界又是室内外空间的交流媒介,它能够使建筑与基地环境有机结合,加强了室内外空间的渗透,使自然景观充分进入建筑,提高了室内环境的品质。

通过建筑的柔性边界,使外部空间环境得以延续,减少建筑实体对基地环境的破坏。

在新老建筑的交界处,可以使新建筑的表面部分使用老建筑的材质和色彩,既是对老建筑老材料的一种延续,也是把对老建筑的认同在新建筑上加以再现,形成了一条柔性边界,维护新老建筑之间的延续性与整体性。

柔性边界既可以避免新旧建筑之间的生硬碰撞,使两者之间自然过渡;还可以在新老建筑之间增架一座天桥,加强两者之间的联系。

环境行为与广场设计的研究从环境行为学的观点入手,分析广场中的活动与广场环境之间的关系,提出重视人的行为,重视广场环境与行为的互动关系是广场设计成功的关键;总结了广场设计中为满足人的行为而应注意把握的若干要求。

标签:环境行为;广场设计1 引言现代城市中生活着的人们很难在自己的身边发现有意义的户外空间。

按功能主义理论为我们设计的环境往往使人们不满意。

功能主义更多的是从生理学角度来评价建筑的准则。

但功能主义者忽视了建筑与公共空间设计中的心理及社会方面的因素,他们对公共空间本身不感兴趣,没有考虑到建筑设计对游戏活动、交往及聚会的可能性等方面潜在的影响,是一种着眼于功利和物质的设计思想。

近年来,随着我国经济的迅速发展,人们思想观念的巨大变化,家庭模式也发生了改变,家庭的平均规模变小,城市中三口之家愈来愈多,人口结构也在变化之中,人口老龄化日益明显。

老年人在退休之后有充分的自由时间,是城市户外空间的常客,同时技术的进步又常常意味着减少工作负担和工作时间,这样,许多人就有了更多的闲暇,与此同时,大量社会性和创造性的需求又必须通过工作场所以外的机会来满足。

住宅区、城市公共空间——从社区中心到公共广场——形成了一种可能的物质框架来满足一系列新的需求。

2 广场环境与人的行为的依赖关系作为城市空间的广场,聚集城市人的活动可以说应是其基本特征。

广场历来被称为是“城市的起居室”,顾名思义活动之于广场的重要性。

广场因人活动的介入而显得生机勃勃,富有魅力,而人们也是通过这些活动去感受广场空间,满足社会性的需求,获得户外空间愉悦的体验以及美好的回忆。

心理学家认为:城市居民所经受的不信任感和恐惧感很大程度上与缺乏能使不同人群交流的公共空间有直接的关系。

当你不离开房间,往往被电视所创造的虚幻感和自己的恐惧感所占据。

反过来,当你走出去置身于真实的世界中,与不同人的接触有助于塑造一种集体感和宽容感,它们反过来会支持这个不断多样化和文化多元化的世界中城市生活的繁荣。

第4期(总第240期)规划设计■基于场所精神的商业广场设计与研究——以商丘市帝壹茂时代中心商业广场为例高英(福建省惠和城市规划设计有限公司,福建福州350011)摘要商业广场是现代城市生活中最具人气、活力、吸引力的公共空间,优秀的商业广场设计不仅能满足市民的消费、休闲、娱乐、文化需求,同时还代表着城市的整体形象,在城市个性、地域文化表达和城市认同感上起着重要作用。

以商丘市帝壹茂时代中心商业广场景观设计为例,从场所精神角度出发,介绍了城市背景、历史文脉、地域文化等外在环境及边界、铺装、节点、标志物、植物等内在空间,探讨了商业广场场所精神的营造手法。

关键词商业广场;场所精神;场所要素;多元化0引言随着中国步入新时代,居民生产生活方式的改变,人们对于商业广场的需求发生了根本性的变化。

商业广场不再是传统的搭载购物建筑的场所,更是承载着休闲、娱乐、文化于一体的精神生活领地。

然而,诸多城市为追求城市形象的提升,盲目引进一些大型商业综合体,从而导致商业广场设计上存在缺乏个性特色、地域差异、忽视城市文化、缺乏可识别性等问题,使其难以满足当今社会人们越来越高的景观审美及精神需求吐商业广场作为连接商场与城市街道的过渡空间,具有组织交通与商业活动、改善城市环境与维护城市形象的重要作用。

因此,营造景观优美且蕴含场所精神的商业广场逐渐成为景观设计的重点。

1场所和场所精神理念场所是有意义的空间,当空间从文化、历史、活动和特定的地域中获得意义时.才能称之为场所。

场所精神最早起源于拉丁文“Genius Loci”,古罗马人认为,任何独立存在的事物都有自己的守护神,它赋予人和场所生命,自生至死伴随人和场所,同时决定他们的特性和本质叫挪威著名城市建筑学家诺伯格舒尔茨冋在1980年提出了场所理论,在《场所精神:迈向建筑现象学》一书中系统阐述了以现象学为基础进行的理论研究,将场所的结构——空间与特性顺延下去,分别对应两种精神属性:方向感和认同感。

西方城市广场时间设计的空间构图模式探讨尹亚娟;陈晶晶;田朝阳【摘要】卡米诺·希特提出广场的不规则空间形态是其艺术品质的关键,"步移景异"是其艺术品质的特质.该文通过图解的方法对时间设计的原理进行了解读,揭示了"步移景异"是时间设计的代名词,指出这一特性可以追溯到古希腊时代,提出了实现时间设计的必要条件、线形及5个构图要点,并将其图示化.中国传统园林与西方古典城市广场具有同构的时间设计的空间构图模式,时间设计作为中西方户外空间设计的共性艺术标准,值得传承和发扬.【期刊名称】《华中建筑》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】4页(P25-28)【关键词】步移景异;空间构图;时间设计;西方广场;构图要点【作者】尹亚娟;陈晶晶;田朝阳【作者单位】河南农业大学林学院;河南农业大学林学院;河南农业大学林学院【正文语种】中文【中图分类】TU-024广场起源于西方,是西方城市的构成核心。

关于西方广场的研究文献极多,涉及广场的概念、功能、活动(政治、经济、军事、宗教)、形式(规则与不规则,开敞与封闭)、尺度、历史演化与民主制度的关系等方面[1-4]。

广场的社会属性决定了它是城市中各类社会活动的集中发生空间,必定要求良好的空间视觉效果。

西方城市广场多为当时知名的艺术家设计的重要建筑及雕塑、铺装、喷泉等艺术作品组成,因此,广场也是视觉活动的空间,具有观赏、游览的艺术性品质。

西方现代城市设计之父卡米诺·希特,在其1889年出版的《城市建设艺术——遵循艺术原则进行城市建设》一书中,对城市广场的艺术性品质进行了深刻的研究,反对几何式的规则广场,提出广场的不规则形是其艺术形式的关键,“步移景异”是其艺术品质的特质[5]。

本文从视觉观赏艺术特性出发,探究西方广场的空间形式、步移景异及时间设计(本文的时间设计为延长游赏时间的空间设计)的关系,探索西方广场的时间设计机理及历史渊源。