大学语文《蒹葭》

- 格式:ppt

- 大小:356.50 KB

- 文档页数:14

蒹葭原文及注释赏析《蒹葭》是中国古代诗人屈原的代表作之一,诗中表达了诗人对国家兴亡的忧虑和对自身命运的无奈。

这首诗以其深刻的内涵和优美的语言,成为了中国古代文学中的经典之作。

下面将对这首诗进行原文及注释的赏析。

原文:蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

注释:蒹葭,指芦苇。

蒹葭苍苍,形容芦苇郁郁葱葱的样子。

白露为霜,白露是秋天的一种气候现象,而霜则是更加寒冷的冷气所产生的。

这里用来形容时间的流逝。

所谓伊人,在水一方,伊人指的是诗人思念的对象,水一方则是指对岸。

溯洄从之,道阻且长,溯洄,顺着水流而上。

道阻且长,指的是前路的困难和曲折。

溯游从之,宛在水中央,溯游,逆着水流而下。

宛在水中央,指的是在水中央来回游动。

蒹葭萋萋,白露未晞,萋萋,形容芦苇的茂盛。

白露未晞,指的是白露还没有被太阳晒干。

所谓伊人,在水之湄,水之湄,指的是水边。

溯洄从之,道阻且跻,道阻且跻,指的是前路的困难和险阻。

溯游从之,宛在水中坻,水中坻,指的是水中的小岛。

赏析:《蒹葭》以其简洁的语言描绘了诗人对伊人的思念之情,同时也表达了诗人对自身境遇的无奈和对国家兴亡的忧虑。

诗中的“蒹葭苍苍,白露为霜”一句,通过描绘自然景观来表达时间的流逝,暗示了诗人对逝去时光的感慨。

而“所谓伊人,在水一方”一句,则表达了诗人对伊人的思念之情,同时也暗示了诗人与伊人之间的隔阂和无法相聚的遗憾。

接着诗中的“溯洄从之,道阻且长”和“溯游从之,宛在水中央”一句,则表达了诗人对前路的困难和曲折,以及对伊人的执着追求。

整首诗通过对自然景观和情感的描绘,表达了诗人内心深处的忧虑和无奈,展现了诗人对自身命运和国家兴亡的关切之情。

《蒹葭》以其简洁的语言和深刻的内涵,成为了中国古代文学中的经典之作。

诗中对自然景观的描绘,以及对情感和命运的思考,都展现了诗人的才华和情感。

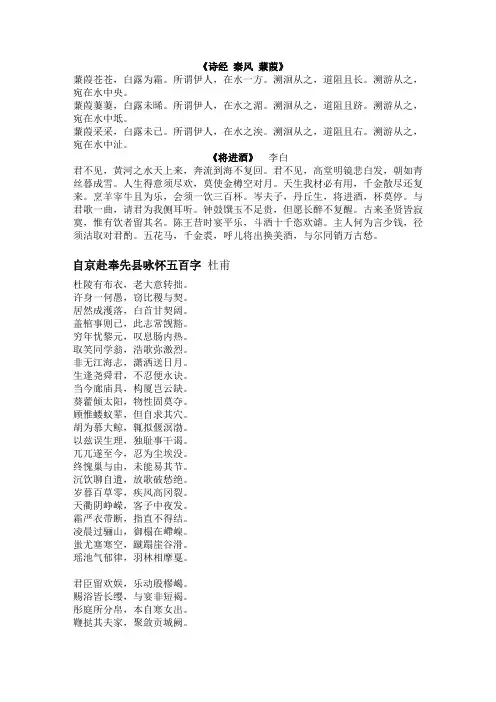

《诗经秦风蒹葭》蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

《将进酒》李白君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

与君歌一曲,请君为我侧耳听。

钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

主人何为言少钱,径须沽取对君酌。

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

自京赴奉先县咏怀五百字杜甫杜陵有布衣,老大意转拙。

许身一何愚,窃比稷与契。

居然成濩落,白首甘契阔。

盖棺事则已,此志常觊豁。

穷年忧黎元,叹息肠内热。

取笑同学翁,浩歌弥激烈。

非无江海志,潇洒送日月。

生逢尧舜君,不忍便永诀。

当今廊庙具,构厦岂云缺。

葵藿倾太阳,物性固莫夺。

顾惟蝼蚁辈,但自求其穴。

胡为慕大鲸,辄拟偃溟渤。

以兹误生理,独耻事干谒。

兀兀遂至今,忍为尘埃没。

终愧巢与由,未能易其节。

沉饮聊自遣,放歌破愁绝。

岁暮百草零,疾风高冈裂。

天衢阴峥嵘,客子中夜发。

霜严衣带断,指直不得结。

凌晨过骊山,御榻在嵽嵲。

蚩尤塞寒空,蹴蹋崖谷滑。

瑶池气郁律,羽林相摩戛。

君臣留欢娱,乐动殷樛嶱。

赐浴皆长缨,与宴非短褐。

彤庭所分帛,本自寒女出。

鞭挞其夫家,聚敛贡城阙。

圣人筐篚恩,实欲邦国活。

臣如忽至理,君岂弃此物。

多士盈朝廷,仁者宜战栗。

况闻内金盘,尽在卫霍室。

中堂舞神仙,烟雾散玉质。

煖客貂鼠裘,悲管逐清瑟。

劝客驼蹄羹,霜橙压香橘。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

荣枯咫尺异,惆怅难再述。

北辕就泾渭,官渡又改辙。

群冰从西下,极目高崒兀。

疑是崆峒来,恐触天柱折。

---一、教学目标1. 知识目标:- 理解《蒹葭》这首诗歌的背景和作者。

- 掌握《蒹葭》中的生僻字词及其含义。

- 了解《诗经》中“赋、比、兴”的表现手法,以及《蒹葭》中重章叠唱的结构特点。

2. 能力目标:- 培养学生朗读、赏析古典诗词的能力。

- 培养学生通过诗歌分析理解古代社会和文化的兴趣。

3. 情感目标:- 引导学生感受《蒹葭》所表达的深情与美感。

- 培养学生对中国古典文化的认同感和自豪感。

二、教学重难点1. 重点:- 理解《蒹葭》中“伊人”的多重含义。

- 掌握《蒹葭》中重章叠唱的结构特点及其表达效果。

2. 难点:- 深入理解《蒹葭》所表达的情感内涵。

- 结合《诗经》的时代背景,分析《蒹葭》的社会文化意义。

三、教学过程(一)导入新课1. 播放背景音乐:选用《诗经》相关的古琴曲,如《关雎》等,营造古典氛围。

2. 导入语:简要介绍《诗经》及其在文学史上的地位,引出《蒹葭》这首诗歌。

(二)诗歌阅读与讲解1. 生僻字词讲解:结合注释,讲解《蒹葭》中的生僻字词,如“蒹葭”、“伊人”等。

2. 诗歌朗读:引导学生齐读《蒹葭》,注意节奏和韵律。

3. 诗歌分析:- 分析《蒹葭》中“赋、比、兴”的表现手法。

- 分析《蒹葭》中重章叠唱的结构特点及其表达效果。

- 探讨“伊人”的多重含义及其象征意义。

(三)课堂讨论1. 主题探讨:讨论《蒹葭》的主题,如爱情、乡愁、人生哲理等。

2. 艺术手法分析:分析《蒹葭》中运用到的艺术手法,如象征、对比、意象等。

3. 社会文化意义:结合《诗经》的时代背景,探讨《蒹葭》的社会文化意义。

(四)课堂小结1. 总结:总结《蒹葭》这首诗歌的主要内容和艺术特点。

2. 拓展:推荐相关阅读材料,如《诗经》选读、相关学术论文等。

四、课后作业1. 背诵《蒹葭》。

2. 撰写一篇关于《蒹葭》的读后感。

3. 搜集相关资料,研究《诗经》的时代背景和社会文化意义。

---五、教学反思本教案以《蒹葭》这首诗歌为切入点,引导学生了解《诗经》及其在文学史上的地位,培养学生的古典诗词鉴赏能力。

蒹葭苍苍白露为霜所谓伊人在水一方【篇一:蒹葭赏析试题答案】蒹葭赏析试题答案蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【鉴赏关键点】这首抒情诗借景起兴,描述追寻意中人的境况,意中人的行踪飘忽不定,而追寻者执著的精神不变。

诗的意境朦胧,幻象迷离,引人遐想。

以重章叠句的形式,反复咏唱,委婉动人。

全诗以赋的手法,别具一格。

诗人用点染相间的笔墨,展现给读者一幅清幽而朦胧的水墨面,画面中蒹葭白露透射出秋色的凄清和迷茫的气氛。

三个“宛”字,给人以影影绰绰,若隐若现,迷迷茫茫,虚无缥缈,难以捉摸之感。

这样的结果越发使人觉得空灵悠远。

它形象而确切地描摹出热恋中人们的心理,反映出人类内心存在的一组基本矛盾:即理想和现实的矛盾。

【思想内容】这首诗描写了一个热恋者在深秋的早晨,在长满芦苇的河边寻找意中人的情景,表达了古代人民对爱情的真挚和执著,抒发了欲见而不得的惆怅之情。

【名句赏析】环境描写的作用:深秋清晨,秋水森森,芦苇苍苍,露水盈盈,晶莹似霜。

这境界,是在清虚寂寥之中略带凄凉哀婉色彩,因而对诗中所抒写的执著追求、可望难即的爱情,起到了很好的气氛渲染和心境烘托作用。

【中考链接】2009 年新疆乌鲁木齐市21 .下面对这首诗的赏析,不恰当的一项是()兼葭《诗经》a .《兼葭》写一个男子倾心于一个女性。

全诗不着一个思”字、“愁”字,然而读者去可以体会到诗人那种无边的痴情和求之不得焦灼。

b .《蒹葭》诗分三章,熔写景、抒情于一炉。

“蒹葭苍苍,白露为霜”,为我们展现了一幅萧瑟冷落的秋景,为全诗营造了一个凄清落寞的情调。

c .《蒹葭》“兴”的特点突出。

“蒹葭”“水”和“伊人”的形象交相辉映,浑然一体,用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。

大学语文蒹葭原文及译文赏析如果把诗中的“伊人”认定为情人、恋人,那么,这首诗就是表现了抒情主人公对美好爱情的执著追求和追求不得的惆怅心情。

精神是可贵的,感情是真挚的,但结果是渺茫的,处境是可悲的。

下面给大家分享一些关于大学语文蒹葭原文及译文赏析,希望对大家有所帮助。

蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

译文河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。

意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。

顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。

意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。

顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。

意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。

顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

赏析如果把诗中的“伊人”认定为情人、恋人,那么,这首诗就是表现了抒情主人公对美好爱情的执著追求和追求不得的惆怅心情。

精神是可贵的,感情是真挚的,但结果是渺茫的,处境是可悲的。

然而这首诗最有价值意义、最令人共鸣的东西,不是抒情主人公的追求和失落,而是他所创造的“在水一方”可望难即这一具有普遍意义的艺术意境。

好诗都能创造意境。

意境是一种格局、一种结构,它具有含容一切具备相似格局、类同结构的异质事物的性能。

“在水一方”的结构是:追寻者——河水——伊人。

由于诗中的“伊人”没有具体所指,而河水的意义又在于阻隔,所以凡世间一切因受阻而难以达到的种.种追求,都可以在这里发生同构共振和同情共鸣。

由此看来,不妨把《蒹葭》的诗意理解为一种象征,把“在水一方”看作是表达社会人生中一切可望难即情境的一个艺术范型。

这里的“伊人”,可以是贤才、友人、情人,可以是功业、理想、前途,甚至可以是福地、圣境、仙界;这里的“河水”,可以是高山、深堑,可以是宗法、礼教,也可以是现实人生中可能遇到的其他任何障碍。

自考《大学语文》讲义——蒹葭一、作家作品诗经我国最早的一部诗歌总集,收有西周初年到春秋中期305篇诗歌。

分为风雅颂三部分。

二、中心思想对这首怀人诗,历来解说不一。

有人认为作者在思念恋人,诗的主旨是写爱情;有人说是诗人借怀友讽刺秦襄公不能礼贤下士,致使贤士隐居、不肯出来做官;也有人说作者就是隐士,此诗乃明志之作。

我们是把这首诗看作爱情诗,描写一位青年在怀念她的情人,表现了抒情主人公对心上人真诚的向往,执著的追求以及追求不得的失望,惆怅心情。

三、课文串讲第一段:原文:蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

翻译:芦苇初生青青,白色露水凝结为霜。

所恋的那个心上人,在水的另一边。

逆着弯曲的河道寻找她,路途艰难又漫长。

顺流寻找她,仿佛走在水中间。

头两句使借景起兴,表面描写的是蒹葭,实是在描写主人公对情人的追求与情感。

三四句点题,描写主人公深切思念,隔河相望,追寻伊人。

《赏析》蒹葭苍苍,白露为霜两句,从物象与色泽上点明了时间和环境。

那生长在河边的茂密芦苇,颜色苍青,那晶莹透亮的露水珠已凝结成白刷刷的浓霜,那微微的秋风送着袭人的凉意,那茫茫的秋水泛起浸人的寒气。

在这一苍凉幽缈的深秋清晨的特定时空里,诗人时而静立,时而徘徊,时而翘首眺望,时而蹙眉沉思。

他那神情焦灼、心绪不宁的情状,不时地显现于我们眼前,原来他是在思慕追寻着一个伊人。

所谓伊人,在水一方两句,交代了诗人所追慕的对象及伊人所在的地点,表现了诗人思见心切,望穿秋水,一个劲地张望、寻求。

伊人,指与诗人关系亲密、为诗人崇敬和热爱而未曾须臾忘怀的人。

所谓二字,表明伊人是常常被提及,不断念叨着的,然而现在他却在漫漫大河的另一方。

在水一方,语气肯定,说明诗人确信他的存在,并充满信心去追求,只是河水隔绝,相会不易。

溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。

沿着河边小道向上游走去,道路艰险,且又漫长,即使花费很长时间也难到达;如果径直游渡过去,尽管相距不远,但眼前秋水茫茫,思之可及,行之不易,仿佛看到了伊人的身影在水中央晃动。

课程名称:大学语文授课对象:大学一年级课时:2课时教学目标:1. 理解《蒹葭》这首诗歌的内容和艺术特色。

2. 掌握《蒹葭》这首诗歌的写作背景和作者生平。

3. 提高学生对古典诗词的鉴赏能力和审美情趣。

教学重点:1. 理解《蒹葭》这首诗歌的意境和情感。

2. 掌握《蒹葭》这首诗歌的艺术特色。

教学难点:1. 分析《蒹葭》这首诗歌的意境和情感。

2. 理解《蒹葭》这首诗歌的写作手法。

教学过程:第一课时一、导入1. 向学生介绍《蒹葭》这首诗歌的作者和背景。

2. 提问:同学们对《蒹葭》这首诗歌有什么了解?二、自主学习1. 学生阅读《蒹葭》这首诗歌,理解诗歌内容。

2. 学生分析诗歌的意境和情感。

三、课堂讨论1. 讨论诗歌的意境和情感。

2. 分析诗歌的写作手法。

四、课堂小结1. 总结《蒹葭》这首诗歌的意境和情感。

2. 强调诗歌的艺术特色。

第二课时一、复习导入1. 回顾上一节课的学习内容。

2. 提问:同学们对《蒹葭》这首诗歌的意境和情感有什么新的认识?二、深入学习1. 分析《蒹葭》这首诗歌的写作手法。

2. 学生举例说明诗歌中的意象和象征。

三、课堂讨论1. 讨论诗歌中的意象和象征。

2. 分析诗歌的韵律和节奏。

四、课堂小结1. 总结《蒹葭》这首诗歌的意境、情感和艺术特色。

2. 强调古典诗词鉴赏的重要性。

五、课后作业1. 深入阅读《蒹葭》这首诗歌,尝试从不同角度分析诗歌。

2. 撰写一篇关于《蒹葭》这首诗歌的鉴赏文章。

教学评价:1. 学生对《蒹葭》这首诗歌的意境和情感有较深入的理解。

2. 学生能够运用所学知识分析诗歌的写作手法和艺术特色。

3. 学生对古典诗词鉴赏有了初步的认识。

大学语文蒹葭原文及译文赏析大学语文中的“蒹葭”原文及译文,展示了一个孩子与大人的对话,抒发了孩子的聪明和大人的智慧,趣味盎然,启迪人心。

原文:蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

译文:蒹葭苍苍,白露成霜。

偶遇她,水边停留。

顺流溯洄,路绵延漫。

悠游水上,她恍若中央。

这首诗通过孩子与大人的对话展现了一个趣味性很强的启示:大人可能会对某些事情已经有了想法,但这并不意味着他们的想法是正确的。

通过对话,孩子将大人引向正确的方向,展现出儿童天资聪颖的本质。

以下是这个对话的解释。

“蒹葭苍苍,白露为霜。

”这是描述草丛中的景象,孩子指出这意味着秋天的到来。

(”白露为霜”的意味着“夜间的露水在草上结冰”,这是秋天的前兆。

)显然,孩子明白自然现象比大人更敏感。

“所谓伊人,在水一方。

”这句话表达了孩子对远方的向往,探寻未知的想法和热情,完成他的探险计划。

孩子告诉大人,她已经发现一位神秘女子,她的对话语气中透露了对未知探索的渴望和决心。

“溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

”这两句话是描述寻找她的方法。

孩子向大人解释了在水中游玩时如何找到她——溯洄或者溯游。

这两种方法都能够在水中央找到她。

孩子的思路非常巧妙,充分表现了她的智慧。

这首诗诗选出的就是孩子的天赋,她不仅对大自然敏感,而且具备说服能力和探险精神,是优秀的天才儿童。

同时,它还启示我们,通过让孩子发挥他们的天赋和向往,我们可以激发他们的创造和探索潜力。

在教育中,我们应该努力发掘孩子的才华,赋予他们鼓励和支持。

同时,我们应该关注孩子的对话和互动,以理解他们的思考方式和行为方式。

思想和年龄越大,这种对话就越少。

我们应该牢记,任何时候都要观察和理解孩子们,以便更好地促进他们的发展。

真正的教育应该是根据孩子的潜力、兴趣和需求来设计的,为孩子们创造足够的机会来探索未知的领域,成就自己的梦想。

一、《蒹葭》1、《诗经》:我国最早的一部诗歌总集,收录周初至春秋中叶的诗歌三百零五篇。

原名诗或诗三百。

《诗经》约编成于春秋中叶,相传由孔子删定。

在句式上以四言为主,多用赋比兴手法。

子曰:“《诗》三百,一言以蔽之,曰…思无邪‟。

”2、赋比兴:诗经表现手法。

赋,即平铺直叙,开门见山。

比,即比喻。

兴,即起兴、发端。

先言他物。

借它物来引出所要描绘的事物的描写。

3、风雅颂:诗经分成的三部分。

风多为地方民歌。

雅多为王朝正歌,为贵族和士大夫所作。

颂多为宗庙乐歌,用于宗庙祭司。

4、《诗经·秦风·蒹葭》中“兴”的句子是:蒹葭苍苍,白露为霜。

“蒹葭”意指芦苇,“溯洄从之,道阻且长”中“溯洄”的含义是逆流而上;“溯洄从之,道阻且右”中“右”的含义是迂回曲折。

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

二、《湘夫人》1、在楚辞中,原为战国时楚地的民间祭歌,后经屈原加工而成的是《九歌》2、中国古代文学史上最宏伟壮丽的长篇抒情诗是《离骚》,作者屈原是我国古代第一个有巨大成就的诗人。

楚辞具有浓郁的楚国地方色彩,句式以六言、七言为主,句中多用语气词“兮”字。

3、《湘夫人》选自屈原根据楚国民间巫歌改写的组诗《九歌》,典型地反映了楚辞的“以景现情,寓情于景”风格特色。

《湘夫人》的抒情主人公是湘君,其首句“帝子降兮北渚”种“帝子”指的是湘夫人。

《湘君》和《湘夫人》是姊妹篇,都是祭祀湘水神的乐歌。

4、楚辞:楚辞是战国时代以屈原为代表的楚国人创作的诗歌,它是《诗经》后的一种新诗。

由西汉刘向整理编纂,把屈原、宋玉等人的作品编辑成书,定名《楚辞》。

它和我国最早的一部诗歌总集《诗经》是我国古代诗歌的两大源头。

翻译帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。

大学语文蒹葭试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列关于《蒹葭》的描述,哪一项是正确的?A. 《蒹葭》是《诗经》中的一首诗,属于《风》的范畴。

B. 《蒹葭》是《诗经》中的一首诗,属于《雅》的范畴。

C. 《蒹葭》是《诗经》中的一首诗,属于《颂》的范畴。

D. 《蒹葭》是《诗经》中的一首诗,属于《赋》的范畴。

答案:A2. 《蒹葭》一诗中“蒹葭苍苍”的下一句是什么?A. 白露为霜B. 所谓伊人C. 在水一方D. 溯洄从之答案:A3. 《蒹葭》这首诗的主题是什么?A. 爱情B. 战争C. 劳动D. 政治答案:A4. 《蒹葭》一诗中“溯洄从之”的下一句是什么?A. 道阻且长B. 道阻且右C. 道阻且左D. 道阻且跻答案:A5. 《蒹葭》这首诗的作者是谁?A. 屈原B. 李白C. 杜甫D. 无名氏答案:D二、填空题(每空1分,共10分)1. 《蒹葭》一诗中“所谓伊人,在________”。

答案:水一方2. 《蒹葭》一诗中“溯游从之,宛在________”。

答案:水中央3. 《蒹葭》一诗中“溯洄从之,道阻且________”。

答案:长4. 《蒹葭》一诗中“溯游从之,道阻且________”。

答案:右5. 《蒹葭》一诗中“溯洄从之,道阻且________”。

答案:跻三、简答题(每题5分,共10分)1. 请简述《蒹葭》一诗中“蒹葭苍苍,白露为霜”所描绘的景象。

答案:《蒹葭》一诗中“蒹葭苍苍,白露为霜”描绘了一幅秋天清晨,蒹葭(芦苇)丛生,露水凝结成霜的景象,形象地表现了秋天的萧瑟和凄凉。

2. 请简述《蒹葭》一诗中“所谓伊人,在水一方”所蕴含的情感。

答案:《蒹葭》一诗中“所谓伊人,在水一方”表达了诗人对远方所爱之人的深切思念和渴望。

通过“在水一方”的描述,传达了一种可望而不可即的无奈和忧伤。

四、论述题(每题10分,共20分)1. 请结合《蒹葭》一诗的内容,分析其艺术特色。

答案:《蒹葭》一诗的艺术特色主要体现在以下几个方面:首先,诗中运用了生动的自然景物描写,如“蒹葭苍苍,白露为霜”,营造出一种凄美的氛围。

1.蒹葭《诗经》蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

2.读《山海经》(其一)陶渊明孟夏草木长,绕屋树扶疏。

众鸟欣有托,吾亦爱吾庐。

既耕亦已种,时还读我书。

穷巷隔深辙,颇回故人车。

欢然酌春酒,摘我园中蔬。

微雨从东来,好风与之俱。

泛览周王传,流观山海图。

俯仰终宇宙,不乐复何如。

3.春江花月夜张若虚春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明! 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰; 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?4.从军行(其四)王昌龄青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

5.终南别业王维中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

6.宣州谢朓楼饯别校书叔云李白弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。

抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。

7.登高杜甫无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

8.进学解韩愈(默写两句)国子先生晨入太学,招诸生立馆下,诲之曰:“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

方今圣贤相逢,治具毕张。

拔去凶邪,登崇畯良。

占小善者率以录,名一艺者无不庸。

爬罗剔抉,刮垢磨光。

盖有幸而获选,孰云多而不扬?诸生业患不能精,无患有司之不明;行患不能成,无患有司之不公。