第一章 第一节 第2课时

- 格式:docx

- 大小:518.34 KB

- 文档页数:13

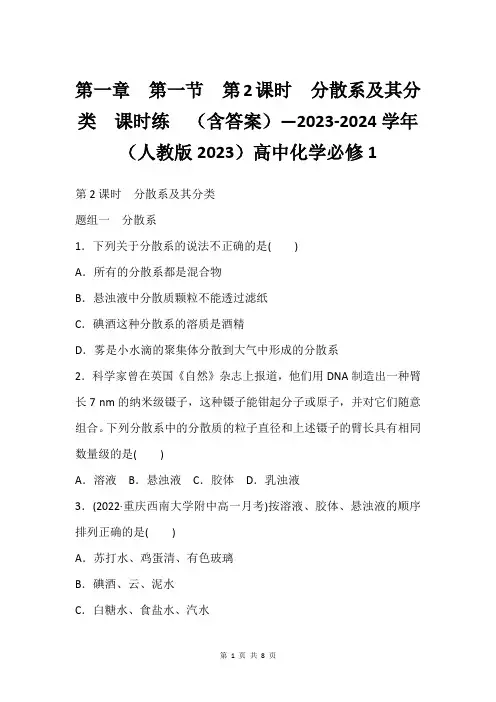

第一章第一节第2课时分散系及其分类课时练(含答案)—2023-2024学年(人教版2023)高中化学必修1第2课时分散系及其分类题组一分散系1.下列关于分散系的说法不正确的是()A.所有的分散系都是混合物B.悬浊液中分散质颗粒不能透过滤纸C.碘酒这种分散系的溶质是酒精D.雾是小水滴的聚集体分散到大气中形成的分散系2.科学家曾在英国《自然》杂志上报道,他们用DNA制造出一种臂长7 nm的纳米级镊子,这种镊子能钳起分子或原子,并对它们随意组合。

下列分散系中的分散质的粒子直径和上述镊子的臂长具有相同数量级的是()A.溶液B.悬浊液C.胶体D.乳浊液3.(2022·重庆西南大学附中高一月考)按溶液、胶体、悬浊液的顺序排列正确的是()A.苏打水、鸡蛋清、有色玻璃B.碘酒、云、泥水C.白糖水、食盐水、汽水D.石灰乳、雾、油泼面汤题组二胶体的制备及性质4.在沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色。

下列说法正确的是()A.用激光笔照射,会产生丁达尔效应B.将液体静置片刻,会出现沉淀现象C.所得胶体中分散质的粒子直径大于100 nmD.可用滤纸分离提纯得到氢氧化铁胶体5.下列现象或应用与胶体有关且说法正确的是()A.清晨,在茂密的树林中,常常可以看到从枝叶间透过的道道光柱B.向饱和氯化铁溶液中加入NaOH溶液,产生红褐色的Fe(OH)3沉淀C.向有污染的水中加入胶体,具有杀菌消毒的作用D.将Fe(OH)3胶体放置一段时间后,会出现浑浊6.(2022·四川巴州高一检测)下列关于胶体的叙述错误的是() A.病毒蛋白质分子的直径约为80 nm,在空气中可以形成气溶胶B.胶体和溶液的分散质均能透过滤纸C.纳米材料粒子直径在1~100 nm,因此纳米材料属于胶体D.自然界中云、雾、烟都是胶体7.(2022·河北武安第一中学高一月考)下列液体,不会产生丁达尔效应的分散系是()①稀牛奶②纯水③淀粉溶液④硫酸钠溶液⑤向沸水中滴入FeCl3饱和溶液形成红褐色液体⑥肥皂水A.②④ B.③④ C.②④⑥ D.④8.下列关于三种分散系的说法正确的是()A.胶体不均一、不稳定、静置后产生沉淀;溶液均一、稳定,静置后不产生沉淀B.胶体与悬浊液的本质区别是胶体是均一、透明的,而悬浊液是浑浊的C.光线通过时,胶体产生丁达尔效应,溶液不能产生丁达尔效应D.实验室可用FeCl3饱和溶液和NaOH溶液混合制备Fe(OH)3胶体9.(2023·成都高一期末)下列有关分散系的说法不正确的是() A.乳浊液和悬浊液都属于浊液,它们的分散质粒子的直径均大于100 nmB.直接加热氯化铁饱和溶液制取Fe(OH)3胶体C.按照分散剂的不同,胶体可分为液溶胶、气溶胶和固溶胶D.可用丁达尔效应区分CuSO4溶液和Fe(OH)3胶体10.(2022·上海高一开学考试)下列分散系最不稳定的是()A.向NaOH溶液中通入CO2得到的无色溶液B.向CuSO4溶液中加入NaOH溶液得到的分散系C.向沸水中逐滴滴入FeCl3饱和溶液得到的红褐色液体D.向Fe(OH)3固体中加入盐酸得到的棕黄色液体11.我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m)恢复了磁性。

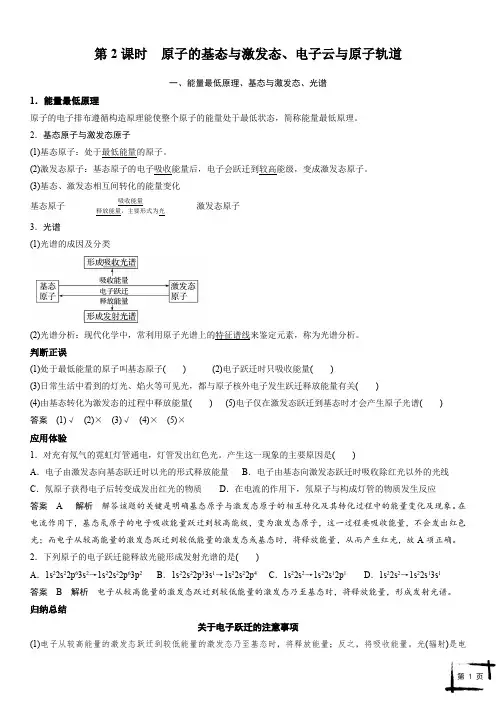

第2课时原子的基态与激发态、电子云与原子轨道一、能量最低原理、基态与激发态、光谱1.能量最低原理原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

2.基态原子与激发态原子(1)基态原子:处于最低能量的原子。

(2)激发态原子:基态原子的电子吸收能量后,电子会跃迁到较高能级,变成激发态原子。

(3)基态、激发态相互间转化的能量变化基态原子吸收能量激发态原子释放能量,主要形式为光3.光谱(1)光谱的成因及分类(2)光谱分析:现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析。

判断正误(1)处于最低能量的原子叫基态原子() (2)电子跃迁时只吸收能量()(3)日常生活中看到的灯光、焰火等可见光,都与原子核外电子发生跃迁释放能量有关()(4)由基态转化为激发态的过程中释放能量() (5)电子仅在激发态跃迁到基态时才会产生原子光谱()答案(1)√(2)×(3)√(4)×(5)×应用体验1.对充有氖气的霓虹灯管通电,灯管发出红色光。

产生这一现象的主要原因是()A.电子由激发态向基态跃迁时以光的形式释放能量B.电子由基态向激发态跃迁时吸收除红光以外的光线C.氖原子获得电子后转变成发出红光的物质D.在电流的作用下,氖原子与构成灯管的物质发生反应答案 A 解析解答该题的关键是明确基态原子与激发态原子的相互转化及其转化过程中的能量变化及现象。

在电流作用下,基态氖原子的电子吸收能量跃迁到较高能级,变为激发态原子,这一过程要吸收能量,不会发出红色光;而电子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的激发态或基态时,将释放能量,从而产生红光,故A项正确。

2.下列原子的电子跃迁能释放光能形成发射光谱的是()A.1s22s22p63s2→1s22s22p63p2 B.1s22s22p33s1→1s22s22p4 C.1s22s2→1s22s12p1 D.1s22s2→1s22s13s1答案 B 解析电子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的激发态乃至基态时,将释放能量,形成发射光谱。

七年级上册地理第一章第一节地球和地球仪第二课时导学案 自主学习(学习任务一:《经线和纬线》图文内容并结合地球仪,掌握经纬线的特点及经纬度的标度规律。

学习任务二:记住东西南北半球的划分界限,弄清经纬线的区别)1.赤道是最大的纬线圈。

纬线在南北两极缩成一点。

纬线指示东西方向。

2.赤道的纬度为0度,是纬线的起始线。

从赤道向北向南各90度,称为南纬和北纬,分别用N 和S 表示。

北极和南极各为90度。

3.人们规定全球0---30为低纬度地区,30--60为中纬度地区,60---90为高纬度地区。

4.在地球仪上,连接南北两极并且与纬线垂直相交的线,叫经线,也叫子午线。

经线指示南北方向。

5.本初子午线的经度为0度,是经线的起始线,由此线东向西各分为180度,称为东经和西经,分别用E 和W 表示。

6.东西半球的分界线是20W 和160E 经线组成的圆圈。

7.地球仪上,经线和纬线相互交织,形成经纬网。

人们常用经纬网来定位。

合作探究1、地球仪上任何两条相对的经线,都组成一个_______。

经度之和为_____任何一个经线圈都把地球分成_____的两个半球。

180°E 和180°W 是一条经线吗?________。

2、列表比较经纬线的特点。

(右表)达标检测1.关于经纬线的说法,正确的是( )A .经线总共有360条 B .纬线总共有180条C .经线和纬线都有无数条D .经线和纬线都是斜交的2.关于经线的说法,正确的是( )A .相邻的经线都是相互平行的 B .本初子午线通过英国格林尼治天文台的旧址C .从某地出发,沿着同一条经线朝前走,最后能回到出发的地点D .每条经线的长度都相等,任何一条经线都能把地球分为两个半球3.关于纬线的说法,错误的是( )A .纬度越高,纬线越短 B .纬线指示东西方向C .纬线是与经线垂直相交的整圆D .任何一条纬线圈,都能把地球分为两个半球4.下列关于赤道的叙述,正确的是( )A .①② B .③④ C .①④ D .②③ ①赤道是划分纬度的起点线,是90°纬线②赤道是划分经度的起点线,是0°经线经线 纬线形状 长度 指示方向③赤道是南半球和北半球的分界线④赤道是南、北纬度的分界线5.关于经纬度的变化规律正确说法是()A.以0°经线为界,东经和西经的度数分别向西、向东愈来愈大B.以180°经线为界,东经和西经的度数分别向东、向西愈来愈大C.以赤道为界,北纬和南纬的度数分别向北南愈来愈大,到北极点和南极点时,纬度180°D.以赤道为界,北纬和南纬的度数分别向北南愈来愈大,到北极点和南极点时,纬度90°6.经线指示南北方向,这样在南北极点各有()A.一个方向B.两个方向C.三个方向D.四个方向7.表示东经的代号是()A.E B.W C.N D.S8.习惯上划分东西半球的分界线是()A.0°经线和180°经线B.20°E,160°WC.0°经线和0°纬线D.20°W,160°E 9.中纬度是指()A.0°~30°B.23.5°~66.5°C.30°~60°D.60°~90°10.如果不考虑其他因素的影响,某人从赤道以北40千米处出发,依次向正南、正东、正北、正西各走100千米,最后他位于()A.出发点B.出发点以北C.出发点以西D出发点以东11.读下图,回答下列问题。

教学设计课程基本信息学科地理年级七年级学期秋季课题第一节地球的宇宙环境(第1课时)教学目标和要求运用图片、影视资料,以及数字技术等手段,描述地球的宇宙环境、地球在太阳系中的位置,认识地球是人类唯一的家园。

要求学生运用图片、影视资料等,描述地球在银河系、太阳系中的位置,了解地球是人类唯一的家园的主要原因。

内容要点说明【地球在宇宙中】1.地理学研究涉及多种尺度,无论空间还是时间都具有尺度属性,而且不同尺度相互联系。

教材中没有直接给出天体系统的概念,而是从银河系和太阳系这两个尺度帮助学生理解地球在宇宙中的位置。

2.教材图1.1“太阳系和银河系示意”体现了不同天体系统的层级关系。

太阳系是银河系的一部分,地球是太阳系中的一颗行星。

教材图1.1是太阳系八颗行星的模拟示意图,为了便于学生理解地球在太阳系中的位置,图中将八颗行星画在太阳的同一侧,可方便学生直观看出地球在太阳系中的位置。

3.理解地球在太阳系中的“位置”十分重要。

一是地球是太阳系中的一颗行星,太阳是地球的能量源泉;二是地球在太阳系中的位置,以及地球本身的物理属性(地球的体积、质量等),对地球上形成适合生命生存的环境至关重要,也正是如此,地球成为太阳系中一颗既普通又特殊的行星。

说它普通,因为无论从距日远近、自身的体积,还是从自转和公转看,地球都只是太阳系中一颗普通的行星;说它特殊,因为地球上具有适宜高级智慧生命生存和繁衍的温度、水、大气等条件,据人类目前所掌握的宇宙信息所知,地球是八颗行星中唯一存在高级智慧生命的星球。

4.“活动”的主题是“了解地球适宜人类生存的条件”,主要通过比较的方式,让学生了解地球和其他行星的不同之处,重点落在地球是迄今人类唯一的家园上,旨在加强学生保护好地球环境的意识。

教学过程教学环节主要师生活动新课导入【展示】播放科幻电影中有关外星人攻打地球的影视片段。

【过渡】视频中我们看到外星人正在寻找新的生存空间,一旦找到并到达地球,他们可能对地球进行侵占。

第一章物质及其变化

第一节物质的分类及转化教学设计

杨宇

Ca→CaO→Ca(OH)2→CaSO4

C→CO2→H2CO3→CaCO3

【总结】

金属单质碱性氧化物碱

盐

非金属单质酸性氧化物酸

盐

【拓展】以钠元素和硫元素为例完成下图的转化关系。

三、物质间转化的应用

1)物质的制备:从上述转化关系我们可以找到制备某种物质的可能方法。

①酸的制备:酸性氧化物与水反应、盐与另一种酸反应

②碱的制备:碱性氧化物与水反应、盐与另一种碱反应

③盐的制备:金属单质与非金属单质反应、酸性氧化物与碱性氧化物反应、盐与盐反应、酸与盐反应、碱与盐反应

2)工业上物质的制备方法选择因素:要从反应的可此图是物质转化规律的集中体现,也是重要的工具,可用于深入理解物质类别与各类物质之间转化的关系,也可用于设计物质转化的路径。

第2课时中和反应的反应热及其测定[学习目标定位] 1.正确认识中和热的概念。

2.通过中和热的测定,初步学会测定化学反应反应热的实验方法,会分析测定反应热时误差产生的原因,并能采取适当措施减小实验误差。

一中和反应中和热1.中和反应的概念是酸和碱反应生成盐和水的反应,实质是酸电离产生的H+与碱电离产生的OH-结合成H2O。

强酸和强碱反应生成可溶性盐和水的离子方程式为H++OH-===H2O。

2.写出下列反应的化学方程式(1)将0.02mol·L-1盐酸与0.02mol·L-1氢氧化钠溶液等体积混合:HCl+NaOH===NaCl+H2O。

(2)将0.01mol·L-1硫酸与0.02mol·L-1氢氧化钠溶液等体积混合:H2SO4+2NaOH===Na2SO4+2H2O。

3.上述两反应,若从物质类别的变化分析,其反应类型是中和反应;若从能量的变化分析,其反应类型是放热反应。

4.上述两反应的离子方程式是H++OH-===H2O,两反应过程中的热量变化相同(填“相同”或“不同”),判断的依据是参加两反应的H+、OH-的数目都相同。

关于中和热的理解(1)中和热的概念是酸和碱在稀溶液中发生中和反应生成1_mol_H2O(l)时的反应热。

(2)浓的强酸和强碱在发生中和反应的同时还要发生溶解,溶解要放出热量;若是浓的弱酸和弱碱在发生中和反应的同时还要发生电离,电离要吸收热量,故放出的热量均不完全是中和热。

(3)强酸和强碱在稀溶液中发生中和反应时,1molH+和1molOH-反应生成1molH2O(l),放出57.3kJ的热量,表示为H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1。

1.下列说法正确的是()A.中和热一定是强酸跟强碱反应放出的热量B.1mol酸与1mol碱完全反应放出的热量是中和热C.在稀溶液中,酸与碱发生中和反应生成1molH2O(l)时的反应热叫做中和热D.测定中和热时可用稀硫酸和稀Ba(OH)2溶液答案 C解析本题考查的是中和热的概念,关键是记清楚有关中和热的问题。

中和热是指稀酸、稀碱中和反应生成1molH2O(l)时所放出的热量,故C正确;H2SO4和Ba(OH)2反应时,除生成水外,还有BaSO4沉淀生成,所以其反应热不是中和热,D错误。

2.下列关于中和热的说法中正确的是()A.10L0.1mol·L-1NaOH溶液与10L0.1mol·L-1盐酸反应时的反应热是中和热B.1molHCl气体通入1L0.01mol·L-1NaOH溶液中反应时的反应热是中和热C.1molCH3COOH与2molNaOH溶液反应时的反应热是中和热D.只要强酸与强碱在稀溶液中反应生成1mol水时的反应热就是中和热答案 A解析B中1molHCl气体通入1L0.01mol·L-1NaOH溶液中反应的热效应除了中和热外,还有HCl气体的溶解热和电离热效应,错误;C中醋酸溶液和NaOH溶液不一定是稀溶液,并且醋酸为弱酸,电离时吸热,错误;D中如果是硫酸与氢氧化钡反应,它们反应除生成水外还会生成硫酸钡沉淀,会放出更多热量。

二中和热的测定1.中和反应反应热可以用实验的方法测得:先将反应器置于绝热容器中,然后在反应器内将酸、碱稀溶液混合,发生中和反应,放出的热传入水(稀溶液)中,测量出水(稀溶液)的温度变化,根据水的质量、比热容等即可求出反应放出的热量。

2.实验装置(1)将下列实验装置中各仪器(或物品)的名称填在横线上。

(2)实验过程中,还需要的其他仪器有50_mL量筒(2个)。

3.实验测量数据(1)初始温度(t1)用一量筒量取50mL0.50mol·L-1盐酸,倒入小烧杯中并测量其温度;用另一量筒量取50mL0.55mol·L-1NaOH溶液并测量其温度,取两温度平均值为t1。

(2)终止温度(t2)把套有盖板的温度计和环形玻璃搅拌棒放入小烧杯的盐酸中,并把量筒中的NaOH溶液一次倒入小烧杯中,盖好盖板。

用环形玻璃搅拌棒轻轻搅动溶液,并准确读取混合溶液的最高温度,记录为终止温度t2。

(3)重复实验操作三次,记录每次的实验数据,取其平均值作为计算依据。

4.实验数据处理盐酸、氢氧化钠溶液为稀溶液,其密度近似地认为都是1g·cm -3,反应后溶液的比热容c =4.18J·g -1·℃-1。

该实验中盐酸和NaOH 溶液反应放出的热量是0.418(t 2-t 1)kJ ,中和热为16.72(t 2-t 1)kJ·mol -1[或ΔH =-0.418(t 2-t 1)0.025kJ·mol -1]。

5.中和热测定实验中应注意的事项(1)防止热量散失的方法:a.两个烧杯口要相平;b.在两个烧杯之间填充碎泡沫塑料或碎纸片;c.用玻璃棒搅拌,而不能用金属棒(丝)搅拌;d.实验时动作要迅速。

(2)加过量碱液使酸完全反应,碱过量对中和热测定没有影响。

(3)数据处理时,相差较大的数据可能是偶然误差引起的,应舍去。

中和反应热的测定实验步骤绝热装置的准备——减少热量损失量取反应物,测反应前温度——用稀盐酸、NaOH 稀溶液混合反应物,测反应后温度——测反应后混合液的最高温度重复实验——减小实验误差计算反应热——ΔH =-4.18×10-3·m (溶液)·(t 2-t 1)n (H 2O )kJ·mol -13.某实验小组设计用50mL1.0mol·L-1盐酸跟50mL1.1mol·L-1氢氧化钠溶液在如图装置中进行中和反应。

在大烧杯底部垫碎泡沫塑料(或纸条),使放入的小烧杯杯口与大烧杯杯口相平。

然后再在大、小烧杯之间填满碎泡沫塑料(或纸条),大烧杯上用泡沫塑料板(或硬纸板)作盖板,在板中间开两个小孔,正好使温度计和环形玻璃搅拌棒通过。

通过测定反应过程中所放出的热量计算中和热。

试回答下列问题:(1)本实验中用稍过量的NaOH的原因是为保证盐酸完全被中和。

试问:盐酸在反应中若因为有放热现象,而造成少量盐酸在反应中挥发,则测得的中和热__________________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

(2)在中和热测定实验中存在用水洗涤温度计上的盐酸的步骤,若无此操作步骤,则测得的中和热会________________________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

(3)若用等浓度的醋酸与NaOH溶液反应,则测得的中和热会____________________(填“偏大”“偏小”或“不变”),其原因是______________________________________________________________________________________________________________。

答案(1)偏小(2)偏小(3)偏小用醋酸代替盐酸,醋酸电离要吸收能量,造成测得的中和热偏小解析(1)若因为有放热现象导致少量盐酸在反应中挥发,减少了HCl的量,则测得的中和热会偏小。

(2)在中和热测定实验中存在用水洗涤温度计上的盐酸的步骤,其目的是防止温度计上面的残液与氢氧化钠反应,若无此操作步骤,会使得测量结果偏小。

(3)用醋酸代替盐酸,醋酸电离要吸收能量,造成测得的中和热偏小。

4.利用如图所示装置测定中和热的实验步骤如下:①用量筒量取50mL0.50mol·L-1盐酸倒入小烧杯中,测出盐酸的温度,然后把温度计上的酸用水冲洗干净;②用另一量筒量取50mL0.55mol·L-1NaOH溶液,并用同一温度计测出其温度;③将NaOH溶液倒入小烧杯中,设法使之混合均匀,测得混合液最高温度。

回答下列问题:(1)使盐酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作是________(填序号)。

A.用温度计小心搅拌B.揭开硬纸片用玻璃棒搅拌C.轻轻地振荡烧杯D.用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动(2)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。

为了计算中和热,某学生实验记录数据如下:依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热ΔH =________(结果保留一位小数)。

(3)________(填“能”或“不能”)用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸,理由是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。

答案 (1)D (2)-51.8kJ·mol -1 (3)不能 H 2SO 4与Ba(OH)2反应时生成BaSO 4沉淀的生成热会影响反应的中和热解析 (1)使盐酸与NaOH 溶液混合均匀的正确操作:用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动。

(2)取三次实验的平均值代入公式计算即可。

即:t 1=20.1+20.02+20.2+20.42+20.6+20.523=20.3 (℃)t 2=23.2+23.4+23.63=23.4 (℃)所以ΔH=-100mL ×1g·mL -1×4.18J·g -1·℃-1×10-3kJ·J -1×(23.4-20.3)℃0.025mol=-51.8kJ·mol -1(3)因为硫酸与Ba(OH)2溶液反应时生成BaSO 4沉淀的生成热会影响反应的反应热,故不能用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸。

1.在做中和热测定实验时,应使用的仪器是( )①量筒 ②托盘天平 ③烧杯 ④容量瓶 ⑤冷凝管 ⑥温度计 ⑦酒精灯 A .①③⑥B .②③⑤C .①②③⑥D .①②⑥⑦答案 A解析 中和热测定实验中,需用温度计测定溶液温度,需用量筒量取一定量的酸、碱溶液,需用烧杯盛放反应液及碎泡沫塑料,故选A 。

2.含有11.2gKOH 的稀溶液与1L0.1mol·L-1的H 2SO 4溶液反应,放出11.46kJ 的热量,表示该反应的中和热的热化学方程式为( ) A .KOH(aq)+12H 2SO 4(aq)===12K 2SO 4(aq)+H 2O(l)ΔH =-11.46kJ·mol -1B .2KOH(aq)+H 2SO 4(aq)===K 2SO 4(aq)+2H 2O(l) ΔH =-11.46kJ·mol -1C .2KOH(aq)+H 2SO 4(aq)===K 2SO 4(aq)+2H 2O(l) ΔH =-114.6kJ·mol -1D .KOH(aq)+12H 2SO 4(aq)===12K 2SO 4(aq)+H 2O(l) ΔH =-57.3kJ·mol -1答案 D解析 中和热是以生成1molH 2O(l)所放出的热量来衡量的,故书写中和热的热化学方程式时,应以生成1molH 2O(l)为标准来配平其余物质的化学计量数,故答案为D 。