神经系统及头颈部影像学诊断-WF汇编

- 格式:pdf

- 大小:17.33 MB

- 文档页数:99

神经系统及头颈部影像学第一节中枢神经系统基本病变的影像学表现一、颅脑基本病变的影像学表现(一)颅骨平片1、颅内高压征是颅内病变常见的表现。

儿童主要表现为头颅增大,囟门增宽、颅缝分离、脑回压迹增多、颅骨变薄等;成人主要表现为鞍底、鞍背骨质模糊或消失,颅骨变薄等。

2、颅内肿瘤定位征①局限性颅骨改变:脑表面或靠近颅骨肿瘤常表现为颅骨局限性增生、吸收变薄或局限性骨质破坏。

脑膜瘤常表现为靠近肿瘤的颅骨局限性增生、少部分表现为邻近肿瘤的颅骨吸收变薄,三叉神经瘤常表现为岩骨尖破坏、听神经瘤常表现为内听道扩大。

②蝶鞍改变:鞍内肿瘤(如垂体瘤)常表现蝶鞍扩大、鞍旁肿瘤表现为鞍底受压下陷,可见双鞍底,鞍上肿瘤常表现为蝶鞍变平、鞍背缩短。

③钙化:根据肿瘤的钙化可初步判断肿瘤的位置和性质,根据颅内正常生理钙化的移位情况可判断肿瘤的大致位置和大小。

(二)DSA是诊断颅内血管性疾病的金标准、如脑动静脉畸形(A VM),DSA能直接显示畸形血管、脑梗死DSA能直接显示闭塞或狭窄的血管,颅内占位性病变DSA能显示正常的脑血管受压移位、聚集或分离、扭曲或牵直等,但随着CT、MR 的不断更新,DSA面临着CTA和MRA的严峻考验。

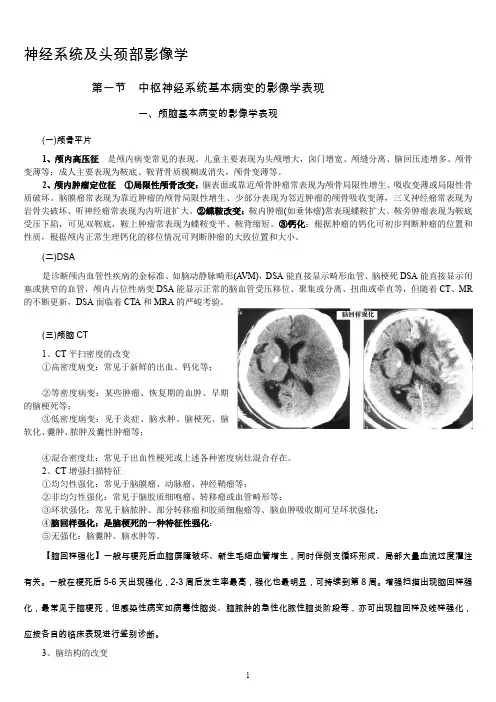

(三)颅脑CT1、CT平扫密度的改变①高密度病变:常见于新鲜的出血、钙化等;②等密度病变:某些肿瘤、恢复期的血肿、早期的脑梗死等;③低密度病变:见于炎症、脑水肿、脑梗死、脑软化、囊肿、脓肿及囊性肿瘤等;④混合密度灶:常见于出血性梗死或上述各种密度病灶混合存在。

2、CT增强扫描特征①均匀性强化:常见于脑膜瘤、动脉瘤、神经鞘瘤等;②非均匀性强化:常见于脑胶质细咆瘤、转移瘤或血管畸形等:③环状强化:常见于脑脓肿、部分转移瘤和胶质细胞瘤等、脑血肿吸收期可呈环状强化;④脑回样强化:是脑梗死的一种特征性强化:⑤无强化:脑囊肿、脑水肿等。

【脑回样强化】一般与梗死后血脑屏障破坏、新生毛细血管增生,同时伴侧支循环形成、局部大量血流过度灌注有关。

1.Duraltail sign:硬膜尾征,脑膜瘤附着处的脑膜受肿瘤细胞浸洞,MRI増强扫描后邻近脑膜发生鼠尾状强化,称硬膜尾征。

2.東腰征:垂体腺瘤向鞍上生长受鞍隔東缚,致冠状面月中瘤呈葫芦状。

3.桥小脑角综合征:听神经瘤主要临床表现为病侧听神经、面神经和三叉神经受损以及小脑症状。

4.帽征:在T2WI上,髓内室管膜瘤的一侧或两侧,可有含铁血黄素沉积导致的低信号,称“帽征”。

5.施万细胞癌:又称神经鞘瘤,为最常见的椎管内肿瘤,起源于神经鞘膜的施万细胞.故称为施万细胞瘤。

6.椎管内硬脊膜动静脉瘘:是椎管内最常见的血管畸形,指供应硬脊膜或者神经根的动脉,与管髄的引流静脉在硬脊膜处交通。

7.垂体微腺癌:指直径≤10mm并局限在鞍内的垂体腺瘤。

8.垂体大腺瘤:为直径>10mm的垂体腺瘤。

9.脊髓震荡:属最轻的脊髓外伤类型,为短暂的脊髓功能抑制所致,脊髓形态一般正常。

10.GBM:多形性胶质母细胞瘤,WHO IV级,多表现为混杂密度,多数与邻近组织分界不清;单个或多个脑叶受累;易出血,常有重度水肿;增强扫描时,肿瘤常呈花环状强化。

1l.脊髓空洞症:是一种慢性脊能退行性疾病,可为先天性,或者继发于外伤、感染和肿瘤,病理上包括中央管扩张积水和脊髓空洞形成2个类型。

12.CTM:CT脊髓造影,多与脊髓造影配合使用,一般在脊體造影后l-2小时内进行CT扫描。

13.DAI:弥漫性轴索损伤是头部受到瞬间旋转暴力或弥漫施力所致的脑内剪切伤,引起脑灰白质、胼胝体、脑干及小脑神经皱缩肿胀、断裂、点片状出血和水肿,常合并其他脑损伤。

14.SAH:蝶网膜下腔出血,是由于颅内血管破裂,血液进入珠网膜下腔所致。

有外伤性和自发性,自发性中以颅内动脉瘤、高血压动脉硬化和血管时形多见。

15.颅内出血:主要包括高血压脑出.血、动脉瘤破裂出血、脑血管畸形出血和脑梗死或加脑血管检塞后再灌注所致的出血性脑梗死等。

16.AVM:动静脉畸形,是先天性血管发育异常,多表现为脑内异常血管团,多发生于幕上,绝大多数为単发。