独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。全诗翻译赏析及作者出处

- 格式:docx

- 大小:12.82 KB

- 文档页数:3

九月九日忆山东兄弟译文及赏析九月九日忆山东兄弟,作者范仲淹,这首诗描绘了作者怀念旧友的情感和对故乡山东的热爱之情。

本文将给您带来这首诗的译文和赏析。

一、诗歌原文及译文九月九日忆山东兄弟独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

译文:在外地独个儿作客,每当佳节倍思亲。

远知兄弟登高处,处处插茱萸,只少一人。

二、译文赏析这首诗通过作者自身的亲身经历和情感表达,深情地表达了在异乡身处的心情和对家乡的思念之情。

下面通过对译文的赏析,来细细品味其中的意境和情感。

1. "在外地独个儿作客":忆及当时的情景,作者表达出自己在异乡的孤独感和无助感。

异乡的陌生环境和缺乏亲友的陪伴,使得作者倍感孤独。

2. "每当佳节倍思亲":佳节是人们欢聚、团圆的时刻,而作者却身处异乡,无法与亲人共度佳节。

这句译文表达了作者在佳节时对亲人的思念之情,倍感思亲之意。

3. "远知兄弟登高处":远隔千里,作者虽然无法亲眼目睹兄弟们在山高水远之地的身影,但仍能想象和感受到他们与自己心灵相通的状态。

这句译文把作者对兄弟们踏上高山的盛况表达得淋漓尽致。

4. "处处插茱萸,只少一人":茱萸是中秋佳节的传统之物,亦被赋予亲情和团圆的寓意。

插茱萸象征着家人团聚,而只缺少一个人,这句短短的译文简洁而意味深长,突出了作者深深的思乡之情和对家人的思念之意。

三、结语通过对范仲淹的《九月九日忆山东兄弟》的译文及赏析,我们可以感受到作者深沉的思乡之情和对家人的无尽思念。

这首诗不仅展现了作者个人的情感体验,更唤起了广大读者对故乡和亲人的深深思念之情。

每逢佳节倍思亲全诗-每逢佳节倍思亲全诗及赏析诗句“每逢佳节倍思亲”出自唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》,每逢佳节倍思亲全诗及赏析如下:一、《九月九日忆山东兄弟》全诗及注解九月九日忆山东兄弟作者:王维独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

注释:九月九日:指农历九月九日重阳节,又叫老人节。

忆:想念。

山东:指华山以东(今山西),作者的家乡山西祁县就在这一带。

异乡:他乡、外乡。

每逢佳节倍思亲全诗为异客:作他乡的客人。

登高:古有重阳节登高的风俗。

茱萸:一种香草。

古时重阳节人们插戴茱萸,据说可以避邪。

山东兄弟:山东指华山以东。

王维是蒲州人,蒲州在华山东面,而王维当时在华山西面的长安,所以称故乡的兄弟为山东兄弟。

九月九日是重阳节,中国有些地方有登高的习俗。

《太平御览》卷三十二引《风土记》云:“俗于此日,以茱萸气烈成熟,尚此日,折茱萸房以插头,言辟热气而御初寒。

”译文:我独自一人在异乡漫游,每到佳节就加倍思念亲人。

我知道在那遥远的家乡,兄弟们一定在登高望远;他们都插着茱萸,就为少了我而感到遗憾伤心。

二、《九月九日忆山东兄弟》全诗赏析王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。

这首诗就是他十七岁时的作品。

和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。

但千百年来,人们在作客他乡的情况下读这首诗,却都强烈地感受到了它的艺术力量。

每逢佳节倍思亲全诗这种艺术力量,首先来自它的朴质、深厚和高度的艺术概括。

诗因重阳节思念家乡的亲人而作。

王维家居蒲州,在华山之东,所以题称“忆山东兄弟”。

写这首诗时他大概正在长安谋取功名。

繁华的帝都对当时热中仕进的年轻士子虽有很大吸引力,但对一个少年游子来说,毕竟是举目无亲的“异乡”;而且越是繁华热闹,在茫茫人海中的游子就越显得孤孑无亲。

第一句用了一个“独”字,两个“异”字,分量下得很足。

对亲人的思念,对自己孤孑处境的感受,都凝聚在这个“独”字里面。

王维《九月九日忆山东兄弟》译文及赏析导读:《九月九日忆山东兄弟》原文独在异乡为异客⑵,每逢佳节倍思亲⑶。

遥知兄弟登高处⑷,遍插茱萸少一人⑸。

《九月九日忆山东兄弟》译文独自离家在外地为他乡客人,每逢佳节来临格外思念亲人。

遥想兄弟们今日登高望远时,头上插菜萸可惜至少我一人。

《九月九日忆山东兄弟》赏析一本诗写游子思乡怀亲。

诗人一开头便紧急切题,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。

接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳的风俗而登高时,也在怀念自己。

诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。

“每逢佳节倍思亲”千百年来,成为游子思念的名言,打动多少游子离人之心。

《九月九日忆山东兄弟》赏析二这首诗是王维十七岁时因重阳节思念家乡的亲人而作,抒发身在异乡的游子适逢佳节对故乡亲人深切的思念之情,反映出人们的心声,引起人们的共鸣。

全诗朴素无华,蕴藉深厚,用词精练,曲折有致,堪称千古绝唱。

“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

”首句写身在异乡的诗人每到佳节倍加思念故乡的兄弟亲人。

起句一个“独”字,造境突兀,既刻划出了诗人举目无亲、孑然孤单的形象,又传达出抒情主人公寂寞凄凉的心境。

两个“异”字迭用,更加强了诗人的孤独之感,为诗的画面增添了凄楚的色彩。

第二句是全诗的'诗眼和感情主线。

这里的“每逢”二字,突破了“九月九日”这一特定时间的局限,使人体会到诗中之情酝酿日久,今年九月九日的爆发只不过是碰到了重阳佳节这一导火索罢了,一个“倍”字,既渲染了今日思亲之情的强烈,又表明了平日思亲之经常。

这两句诗着重在写诗人节日的感受,由于诗题已经点明时值重阳佳节,埋下了热闹欢愉的节日场面的伏笔,因而就愈使人感到身“在异乡为异客”的孤寂的游子形象,更加鲜明。

前两句,可以说是艺术创作的“直接法”。

几乎不经任何迂回,而是直插核心,迅即形成高潮,出现警句。

但这种写法往往使后两句难以为继,造成后劲不足。

这首诗的后两句,如果顺着“佳节倍思亲”作直线式的延伸,就不免蛇足;转出新意而再形成新的高潮,也很难办到。

《九月九日忆山东兄弟》译文及注释《九月九日忆山东兄弟》译文及注释《九月九日忆山东兄弟》是唐代诗人王维创作的诗歌。

此诗写出了游子的思乡怀亲之情。

诗一开头便紧切题目,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。

接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳节的风俗而登高时,也在思念自己。

以下是小编帮大家整理的《九月九日忆山东兄弟》译文及注释,仅供参考,欢迎大家阅读。

《九月九日忆山东兄弟》朝代:唐代作者:王维原文:独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

《九月九日忆山东兄弟》译文:我独自一人在异乡漫游,每到佳节就加倍思念亲人。

我知道在那遥远的家乡,兄弟们一定在登高望远;他们都插着茱萸,就为少了我而感到遗憾伤心。

《九月九日忆山东兄弟》注释:九月九日:指农历九月九日重阳节,又叫老人节。

忆:想念。

山东:指华山以东(今山西),作者的家乡山西祁县就在这一带。

异乡:他乡、外乡。

为异客:作他乡的客人。

登高:古有重阳节登高的风俗。

茱萸(zhū yú):一种香草。

古时重阳节人们插戴茱萸,据说可以避邪。

山东兄弟:山东指华山以东。

王维是蒲州(今山西永济)人,蒲州在华山东面,而王维当时在华山西面的长安,所以称故乡的兄弟为山东兄弟。

九月九日是重阳节,中国有些地方有登高的习俗。

《太平御览》卷三十二引《风土记》云:“俗于此日,以茱萸气烈成熟,尚此日,折茱萸房以插头,言辟热气而御初寒。

”《九月九日忆山东兄弟》赏析王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。

这首诗就是他十七岁时的作品。

和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。

此诗写出了游子的思乡怀亲之情。

诗一开头便紧切题目,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。

接着诗一跃而写远在家乡的`兄弟,按照重阳节的风俗而登高时,也在怀念自己。

诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。

王维《九月九日忆山东兄弟》全诗译文及鉴赏《九月九日忆山东兄弟》中诗人“每逢佳节倍思亲”。

“佳节”是亲人们团聚的日子,大家在一起畅谈欢笑,而现在呢,诗人只身客居异地,在代表团圆的节日里不禁想到了家乡里的人和事、山和水等诗人在家乡时的美好回忆,种种回忆触发诗人无限的思乡之情。

下面就是小编给大家带来的,希望能帮助到大家!《九月九日忆山东兄弟》唐代:王维独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

《九月九日忆山东兄弟》译文及注释《九月九日忆山东兄弟》译文一个人独自在他乡作客,每逢节日加倍思念远方的亲人。

遥想兄弟们今日登高望远时,头上插满茱萸只少我一人。

《九月九日忆山东兄弟》注释九月九日:即重阳节。

古以九为阳数,故曰重阳。

忆:想念。

山东:王维迁居于蒲县(今山西永济市),在函谷关与华山以东,所以称山东。

异乡:他乡、外乡。

为异客:作他乡的客人。

佳节:美好的节日。

登高:古有重阳节登高的风俗。

茱萸(zhūyú):一种香草,即草决明。

古时人们认为重阳节插戴茱萸可以避灾克邪。

《九月九日忆山东兄弟》赏析王维这首《九月九日忆山东兄弟》诗载于《全唐诗》卷一百二十八。

下面是唐代文学研究会常务理事刘学锴先生对此诗的赏析。

王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。

这首诗就是他十七岁时的作品。

和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。

但千百年来,人们在作客他乡的情况下读这首诗,却都强烈地感受到了它的力量。

这种力量,首先来自它的朴质、深厚和高度的概括。

“独在异乡为异客”,开篇一句写出了诗人在异乡的孤独之感。

诗人在这短短的一句话中用了一个“独”、两个“异”字,可见诗人在外强烈的异地作客之感,在外越是孤独,诗人对家乡亲人的思念之情就越强烈。

在当时封建社会里,交通闭塞,人们都过着自给自足的生活,地域之间的往来较少,所以不同地方的人们在风土人情、生活习惯、语言等方面有很大的差异,所以,诗人离开生活多年的家乡到异地生活,自然感到陌生而孤单。

《九月九日忆山东兄弟》古诗注释

《九月九日忆山东兄弟》古诗注释

《九月九日忆山东兄弟》

作者:(唐)王维

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

【解题】

独自在异乡闯荡,每到过节时就会思念自己的`兄弟,知道兄弟登上高处插上茱萸作重阳节纪念时,少了一人来参加。

【注解】

1、九月九日:指农历九月初九重阳节,民间有登高、插茱萸、饮菊花酒等习俗。

2、忆:想念。

3、倍:加倍,更加。

4、登高:阴历九月九日重阳节,民间有登高避邪的习俗。

5、茱萸zhūyú:一种香气浓烈的植物,传说重阳节扎茱萸袋,登高饮菊花酒,可避灾。

《九月九日忆山东兄弟》原文及其翻译王维(701年-761年,一说699年—761年),字摩诘,汉族,河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县,唐朝诗人,有“诗佛”之称。

苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”原文:独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

翻译:独自流落他乡,长做异地之客,每逢佳节良辰,越发思念眷亲。

遥想今日重阳,兄弟又在登高,他们佩带茱萸,发觉少我一人。

作者介绍:王维(701-761),字摩诘,号摩诘居士,世称“王右丞”,唐朝著名诗人、画家。

因笃信佛教,又被称为“诗佛”。

公元701年,生于蒲州(今运城永济市)。

开元九年(721年),中进士,任太乐丞,因伶人舞黄狮子受累,贬为济州司仓参军。

开元二十三年,张九龄执政,擢为右拾遗,次年迁监察御史,后奉命出塞,为凉州河西节度幕判官。

此后半官半隐居。

安史之乱被捕后被迫出任伪职,战乱平息后下狱。

他才华早显,既是诗匠,又精禅理。

生在一个虔诚佛教的家庭里,据其《请施庄为寺表》云:“臣亡母故博陵县君崔氏,师事大照禅师三十余岁。

”《王右丞集笺注》卷二五,有一篇《大荐福寺大德道光禅师塔铭》,文中述及了诗人同当代名僧道光禅师的关系时说:“维十年座下。

"可见王维确实也与佛家因缘不浅,其晚年更是过着僧侣般的生活。

据《旧唐书》记载:“在京师,长斋,不衣文俯伏受教,欲以毫末度量虚空,无有是处,志其舍利所在而已,”采,日饭十数名僧,以玄谈为乐,斋中无所有,惟茶铛药臼,经案绳床而已。

退朝之后,焚香独坐,以禅颂为事。

”此时的王维俨然是一僧侣了。

与其小一岁的弟弟缙幼年均聪明过人。

十五岁时去京城应试,由于他能写一手好诗,工于书画,而且还有音乐天赋,所以少年王维一至京城便立即成为京城王公贵族的宠儿。

有关他在音乐上的天赋,《唐国史补》曾有这样一段故事:一次,一个人弄到一幅奏乐图,但不知为何题名。

王维见后回答说:“这是《霓裳羽衣曲》的第三叠第一拍。

重旧节的诗一、原文:《九月九日忆山东兄弟》独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

二、衍生注释:- “异乡”:就是外地,不是自己的家乡。

比如说你从老家跑到大城市工作或学习,大城市对你来说就是异乡。

- “异客”:在他乡的客人,就像你到别人家里做客一样,不过这个是在外地,感觉自己是个外人。

- “茱萸”:一种植物。

在古代重阳节的时候,人们有插茱萸的习俗,据说可以辟邪啥的。

三、赏析:主题围绕着重阳佳节思念家乡亲人。

诗人身处异乡,在重阳节这个特殊的节日里,那种思乡情切的情感就很强烈地表现出来了。

“独在异乡为异客”这一句就点明了自己孤身一人在外地,很孤独的状态。

“每逢佳节倍思亲”这句真是绝了,一下就说出了很多离家在外的人的心声。

一到节日,就会格外想念亲人。

后两句是想象自己的兄弟们在登高插茱萸,而这么欢乐的景象里却少了自己,通过这种对比,更加深了对亲人的思念。

表现手法上很直白,用朴实的话语就打动了读者的心。

四、作者介绍:王维,他可是唐朝的大诗人,多才多艺,诗写得好,画画和音乐也很厉害。

他很擅长描写山水田园和表达思乡之类的情感。

五、运用片段:1. 班上组织到外地进行毕业旅行,正好赶上中秋节。

有个同学因为家里有事去不了,他看着大家热热闹闹地在异地玩闹,不禁想起这首诗,他说:“现在我可算是体会到王维那句‘独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲’了,感觉自己孤零零的,特别想念家人一起过中秋的热闹。

”2. 一个打工人常年在外地打工,到了春节因为买不到票回不了家。

他看着别人全家团圆,心里可不好受,叹了口气说:“哎,这时候就明白王维写的诗是啥感觉了。

‘独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲’,这春节没和家人在一块,心里空落落的。

”3. 大学新生到外地读大学,在重阳节那天,学校组织登山活动。

他望着山上的风景,突然就想起远方的亲人,默默念道:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

王维这诗真是说出了我的感受,家里人今天登高肯定很欢乐,可少了在外读书的我。

九月九日忆山东兄弟五言诗一、原文:《九月九日忆山东兄弟》独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

二、衍生注释:1. “九月九日”:这是重阳节,在古时,重阳节有登高、插茱萸等习俗。

2. “异乡”:就是他乡,不是自己的家乡。

3. “异客”:在他乡的客人,诗人客居他乡,有一种陌生、孤独的感觉。

4. “茱萸”:一种植物,人们在重阳节的时候把茱萸插在头上或者佩戴在身上,据说可以辟邪消灾。

三、赏析:主题呢,就是思乡思亲啦。

情感那叫一个浓烈呀,第一句“独在异乡为异客”,一个“独”字,一个“异”字,反复强调自己孤单地在他乡,那可怜兮兮的模样就出来了。

“每逢佳节倍思亲”可不得了,这一句把那种在节日里思念亲人的感情放大好多倍。

只要是个节日,就特别特别想家,好多人都有这感觉,所以这一句能引起大家的共鸣,成了千古名句。

然后呢,“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”,诗人呢,脑瓜子一转,想着兄弟们在登高插茱萸的时候,肯定发现少了自己。

这是想象兄弟那边的情况,从自己思念亲人,到猜测亲人也在思念自己,这种写法就很巧妙,把思念之情又加深了一层呢。

四、作者介绍:这诗的作者是王维。

王维可是个厉害的唐代诗人,他多才多艺的,诗写得好,画也画得超棒。

他的诗富有禅意,描写田园山水特别拿手,像“空山新雨后”那首诗就美的不得了。

他的一生也挺有起伏的,年轻时候有着一腔抱负,在官场上也混得有段时间,不过也经历了不少坎坷呢。

不过不管怎样,他这文学才华是掩盖不住的,给我们留下了好多经典诗篇。

五、运用片段:1. 大学开学刚一个月就赶上中秋节,寝室里的同学都在嘻嘻哈哈地商量着吃啥馅月饼的时候,我突然就伤感起来。

我家在东北,离学校好几千里地呢。

看着窗外的月亮,我就想起了王维那首《九月九日忆山东兄弟》中的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”。

我这中秋佳节不能和家人一起过,心里就像缺了一块似的难受。

2. 老张去国外出差了大半年,赶上国庆假期,视频电话里头,他看着家人热热闹闹地准备聚会,他眼睛都有点红了。

九月九日忆山东兄弟原诗及赏析王维《九月九日忆山东兄弟》原诗及赏析独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处[1],遍插茱萸少一人[2]。

【赏析】王维是早熟的诗人,“年未弱冠,文章得名”。

他从十五岁开始作诗,二十岁以前便写出了《洛阳女儿行》和《桃园行》等佳篇。

这首《九月九日忆山东兄弟》是他十七岁作的,立即成为脍炙人口的名作,广泛为人们传诵。

王维弟兄共五人,他居长,另有两个妹妹。

作这首诗时,他初次离开了家乡,诗中表达了他思念亲人的深情。

诗以直抒思乡之情起笔。

“独在异乡”,暗写了孤独寂寞的环境,对于初次离家的少年来说,对这种环境特别敏感。

“异客”则更强调了游子在异乡举目无亲的生疏清冷的感受。

用“独”和两个“异”字组在一句诗里,大大加深了主观感受的程度。

第二句“每逢佳节倍思亲”是前面情绪的合理发展,说明平常已有思亲之苦,而到节日,这思念就愈加转深和增强了。

“倍”字用得极妙,是联系上下两句情绪之间的关键。

这两句构成全诗的一个层次,是从抒情主人公自我的主观感受来表现思亲之情的。

清人沈德潜以为诗的后两句“即陟岵诗意”(《唐诗别裁集》卷十九)。

的确,二者在表现方法上颇有相似之处。

《诗经·魏风·陟岵》末章有云:“陟彼高冈,瞻彼兄兮。

兄日嗟予弟行役,夙夜必偕”。

梦想亲人,转而拟托亲人也想念自己。

王维诗中也用了这种表现方法,以“遥知”使诗意的发展来个急转,转到从亲人的角度来加深表现两地相念之情。

“遥知”以下全是想象,揣想这重阳佳节到来之时,亲人们定同往年一样登高饮酒。

这紧扣了诗题,也点明了第二句提到的“佳节”的具体所指了。

作者料定,当亲人团聚一起欢度重阳节而“遍插茱萸”之时,会记起他这客处异乡的游子的。

结句将全诗的情感推向,未再直言思亲,而其情自见,给人留下想象的余地。

王维的诗,有字句不苟、浑然天成、音调谐美的特点,这已在他的这篇少作中略露端倪了。

宋人朱熹说:“古人诗中有句,今人诗更无句,只是一直说去。

9月9日忆山东兄弟古诗翻译

《九月九日忆山东兄弟》翻译如下:

1、翻译

独自远离家乡难免总有一点凄凉,每到重阳佳节倍加思念远方的亲人。

远远想到兄弟们身佩茱萸登上高处,也会因为少我一人而生遗憾之情。

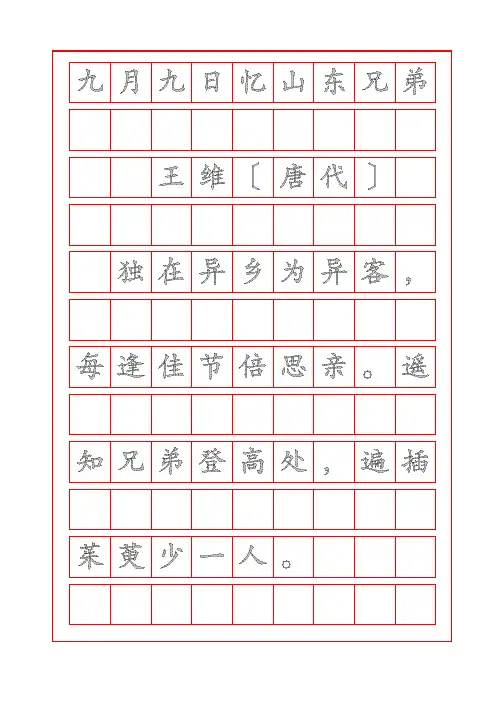

2、九月九日忆山东兄弟

王维[唐]

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

3、赏析

古诗写出了游子思乡怀亲之情。

诗人一开头便紧急切题,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。

接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳的风俗而登高时,也在怀念自己。

诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。

“每逄佳节倍思亲”千百年来,成为游子思念的名言,打动了无数游子心。

4、作者简介

王维,字摩诘,号摩诘居士。

汉族,河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县,唐朝诗人,有“诗佛”之称。

苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”开元九年(721年)中进士,任太乐丞。

王维是盛唐诗人的代表,今存诗400余首,重要诗作有《相思》《山居秋暝》等。

关于九重阳节的古诗原文:《九月九日忆山东兄弟》独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

一、衍生注释:“异乡”指他乡、外乡。

“异客”指作客他乡的人。

“佳节”指美好的节日,这里指重阳节。

“茱萸”是一种香草,古时人们认为重阳节插戴茱萸可以避灾克邪。

二、赏析:这首诗朴素而真挚,前两句直抒胸臆,写出了漂泊在外的游子在重阳节时对亲人的思念之情。

一个“独”字,两个“异”字,将孤独寂寞之感渲染得淋漓尽致。

后两句通过想象兄弟们登高插茱萸的场景,进一步烘托自己的思乡之情,仿佛自己就在他们身边,却又不能参与,那种失落和牵挂令人动容。

这难道不是对亲情最深刻的描绘吗?三、作者介绍:王维,字摩诘,唐朝著名诗人、画家。

他的诗作多以山水田园为主题,风格清新自然,意境深远,被后世誉为“诗佛”。

他的作品不仅在当时广为流传,而且对后世的文学创作产生了深远的影响。

你说这样才华横溢的诗人怎能不让人敬佩?四、运用片段:重阳节到了,我独自一人在异乡打拼,望着窗外的明月,不禁想起王维的那句“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,顿时泪水模糊了双眼。

我拿起电话,想给远方的亲人送去问候,可又不知从何说起。

原文:《九日齐山登高》江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。

但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。

古往今来只如此,牛山何必独沾衣。

一、衍生注释:“涵”指包容。

“翠微”指青翠掩映的山峦深处。

“酩酊”形容大醉的样子。

“牛山沾衣”典故出自《晏子春秋》,齐景公游牛山时,北望国都临淄而流泪,感叹人生短暂。

二、赏析:首联描绘了秋日美景,烘托出一种高远的氛围。

颔联感慨人生苦短,欢乐难得,要及时行乐。

颈联说应以大醉来酬答重阳佳节,不必为夕阳西下而伤感。

尾联则用齐景公的典故,表明不必过度悲伤。

整首诗既有对自然的欣赏,又有对人生的思考,情感跌宕起伏,不是很有意思吗?三、作者介绍:杜牧,字牧之,晚唐杰出的诗人、散文家。

他的诗歌以咏史抒怀为主,笔锋犀利,寓意深刻。

九月九日译文及注释

《九月九日忆山东兄弟》是唐代诗人王之涣创作的一首五言古诗,原诗如下:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

以下是对这首诗的逐句翻译和注释:

“独在异乡为异客”:我独自一人在外地做客,这里的“异乡”指的是远离家乡的地方,“异客”则指在外地的旅人。

这句话表达了诗人身处他乡的孤独感。

“每逢佳节倍思亲”:每当遇到美好的节日时,我对家人的思念就更加深重。

“佳节”是指各种传统节日,如中秋节、春节等,这些都是家人团聚的日子,因此诗人在这个时候对家人有着更深的思念。

“遥知兄弟登高处”:虽然我身在远方,但我能想象到我的兄弟们正在登高望远。

这里的“登高”是一种传统的习俗,人们会在重阳节这一天登上高山,以祈求健康长寿。

“遍插茱萸少一人”:我知道他们每个人都会戴上茱萸,但缺少了我一个人。

茱萸是一种草本植物,据说可以驱邪避疫,所以在重阳节这一天,人们会佩戴茱萸来祈求平安。

整首诗以一个在外地的人的视角,表达了他对家乡和亲人的深深思念。

诗人巧妙地运用了重阳节的传统习俗,以此来表达自己的情感,使得诗歌既有深厚的文化底蕴,又充满了人性的温度。

通过对这首诗的翻译和注释,我们可以更深入地理解诗人的思想感情,也能更好地欣赏这首诗的艺术魅力。

同时,我们也可以从中感受到古代中国人对于家庭和亲情的重视,这对于现代人来说,也具有重要的启示意义。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

全诗翻译赏析及

作者出处

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

这句话是什幺意思?出自哪首诗?作者是谁?下面小编为同学们整理出这首古诗词的全文全文翻译及全文赏析,提供给同学们。

希望能对同学的古诗词的学习与提高有所帮助。

1独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

出自唐代王维的《九月九日忆山东

兄弟》

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

1独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲赏析王维这首《九月九日忆山东兄弟》载于《全唐诗》卷一百二十八。

下面是唐代文学研究会常务理事刘学锴先生对此诗的全文赏析。

王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。

这首诗就是他十七岁时的作品。

和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。

但千百年来,人们在作客他乡的情况下读这首诗,却都强烈地感受到了它的力量。

这种力量,首先来自它的朴质、深厚和高度的概括。

诗因重阳节思念家乡的亲人而作。

王维家居蒲州,在华山之东,所以题称“忆山东兄弟”。

写这首诗时他大概正在长安谋取功名。

繁华的帝都对当时热

中仕进的年轻士子虽有很大吸引力,但对一个少年游子来说,毕竟是举目无亲的“异乡”;而且越是繁华热闹,在茫茫人海中的游子就越显得孤孑无亲。

第一句用了一个“独”字,两个“异”字,分量下得很足。

对亲人的思念,对自。