第一章半导体二极管极其电路

- 格式:doc

- 大小:177.00 KB

- 文档页数:4

半导体二极管及其应用习题解答Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT第1章半导体二极管及其基本电路教学内容与要求本章介绍了半导体基础知识、半导体二极管及其基本应用和几种特殊二极管。

教学内容与教学要求如表所示。

要求正确理解杂质半导体中载流子的形成、载流子的浓度与温度的关系以及PN结的形成过程。

主要掌握半导体二极管在电路中的应用。

表第1章教学内容与要求内容提要1.2.1半导体的基础知识1.本征半导体高度提纯、结构完整的半导体单晶体叫做本征半导体。

常用的半导体材料是硅(Si)和锗(Ge)。

本征半导体中有两种载流子:自由电子和空穴。

自由电子和空穴是成对出现的,称为电子空穴对,它们的浓度相等。

本征半导体的载流子浓度受温度的影响很大,随着温度的升高,载流子的浓度基本按指数规律增加。

但本征半导体中载流子的浓度很低,导电能力仍然很差,2.杂质半导体(1) N 型半导体 本征半导体中,掺入微量的五价元素构成N 型半导体,N 型半导体中的多子是自由电子,少子是空穴。

N 型半导体呈电中性。

(2) P 型半导体 本征半导体中,掺入微量的三价元素构成P 型半导体。

P 型半导体中的多子是空穴,少子是自由电子。

P 型半导体呈电中性。

在杂质半导体中,多子浓度主要取决于掺入杂质的浓度,掺入杂质越多,多子浓度就越大。

而少子由本征激发产生,其浓度主要取决于温度,温度越高,少子浓度越大。

1.2.2 PN 结及其特性1.PN 结的形成在一块本征半导体上,通过一定的工艺使其一边形成N 型半导体,另一边形成P 型半导体,在P 型区和N 型区的交界处就会形成一个极薄的空间电荷层,称为PN 结。

PN 结是构成其它半导体器件的基础。

2.PN 结的单向导电性PN 结具有单向导电性。

外加正向电压时,电阻很小,正向电流是多子的扩散电流,数值很大,PN 结导通;外加反向电压时,电阻很大,反向电流是少子的漂移电流,数值很小,PN 结几乎截止。

第1章二极管及其整流电路第1章二极管及其整流电路1.1目标1.了解半导体的导电特性。

2..理解PN结的单向导电性。

2.了解二极管、稳压管的基本构造、工作原理和特性曲线,理解主要参数的意义。

3.了解二极管在电路中的几种应用,掌握二极管电路的基本分析方法。

4.学会用万用表判断二极管、稳压管的质量及管脚。

5.理解单相整流电路的工作原理。

6.了解几种滤波电路的工作原理和合理应用。

7.了解稳压管稳压电路的稳压原理和应用条件。

8.掌握直流稳压电路的组成原理、结构特点和分析计算方法。

1.2内容1.2.1知识结构框图二极管及其整流电路的基本知识点见图1.1。

限幅电路钳位电路二极管续流电路单相半波整流电路半导体本征半导体杂质半导体PN结检波电路…整流电路单相桥式整流电路三相桥式整流电路稳压管稳压电路稳压管稳压电路电容滤波器直流稳压电源滤波电路电感滤波器p型滤波器图1.1二极管及其整流电路的基本知识点-3-电子同步指导与实习1.2.2基本知识点一、半导体基础知识1.半导体半导体是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。

它的导电能力随温度、光照或掺杂不同而发生显著变化。

2.本征半导体的导电性在绝对零度(0K)时,本征半导体中没有载流子,它是良好的绝缘体。

在热激发条件下,本征半导体共价键结构中的少数价电子获得足够能量,挣脱了原子核的束缚,成为自由电子。

激发产生电子空穴对,复合消失电子空穴对。

本征半导体中具有两种载流子——自由电子和空穴,二者数量相等。

在常温下,载流子数量很少。

当温度升高时本征激发所产生的载流子浓度基本上按指数规律增大,温度是影响半导体性能的一个重要因素。

但是本征半导体的载流子数量较少,因此导电性能很差。

3.杂质半导体的导电性在本征半导体中掺入不同的杂质,可得到N型(多子是电子)或P型(多子是空穴)半导体。

微量掺杂就可以形成大量的多子,其导电性能大大增强,所以杂质半导体的导电率高。

4.PN结PN结是载流子在浓度差作用下的扩散运动和内电场作用下的漂移运动所产生的,它具有单向导电性。

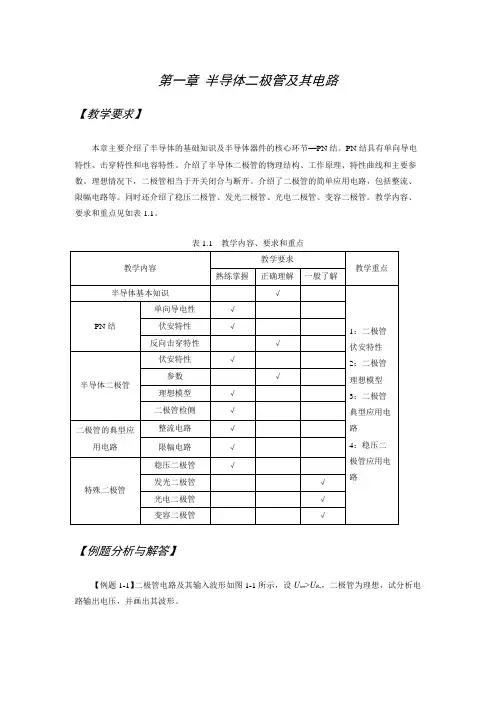

第一章半导体二极管及其电路【教学要求】本章主要介绍了半导体的基础知识及半导体器件的核心环节—PN结。

PN结具有单向导电特性、击穿特性和电容特性。

介绍了半导体二极管的物理结构、工作原理、特性曲线和主要参数。

理想情况下,二极管相当于开关闭合与断开。

介绍了二极管的简单应用电路,包括整流、限幅电路等。

同时还介绍了稳压二极管、发光二极管、光电二极管、变容二极管。

教学内容、要求和重点见如表1.1。

表1.1 教学内容、要求和重点【例题分析与解答】【例题1-1】二极管电路及其输入波形如图1-1所示,设U im>U R,,二极管为理想,试分析电路输出电压,并画出其波形。

解:求解这类电路的基本思路是确定二极管D在信号作用下所处的状态,即根据理想二极管单向导电的特性及具体构成的电路,可获得输出U o的波形。

本电路具体分析如下:当U i增大至U R时,二极管D导通,输出U o被U R嵌位,U o=U R,其他情况下,U o=U i。

这类电路又称为限幅电路。

图1-1【例题1-2】二极管双向限幅电路如图1-2 (a)所示,若输入电压U i=7sinωt (V),试分析并画出电路输出电压的波形。

(设二极管的U on为0.7V,忽略二极管内阻)。

图1-2解:用恒压降等效模型代替实际二极管,等效电路如图1-2(b)所示,当U i<-3.7V时,D2反偏截止,D1正偏导通,输出电压被钳制在-3.7V;当-3.7V<U i <3.7V时,D1、D2均反偏截止,此时R中无电流,所以U o=U i;当3.7V<U i时,D1反偏截止,D2正偏导通,输出电压被钳制在3.7V。

综合上述分析,可画出的波形如图1-20(c)所示,输出电压的幅度被限制在正负3.7V 之间。

【例题1-3】电路如图1-3(a),二极管为理想,当B点输入幅度为±3V、频率为1kH Z的方波,A点输入幅度为3V、频率为100kH Z的正弦波时,如图1-3(b),试画出Uo点波形。

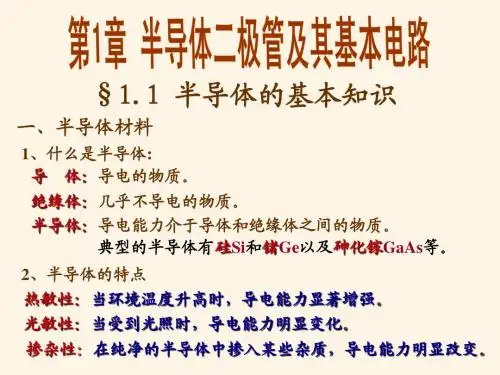

1.半导体二极管及其电路分析【重点】半导体特性、杂质半导体、PN结及其单向导电特性。

【难点】PN结形成及其单向导电特性。

1.1 半导体的基本知识1.1.1 半导体的基本知识(1)导电能力对温度的反应非常灵敏。

(2)导电能力受光照非常敏感。

(3)在纯净的半导体中掺入微量的杂质(指其他元素),它的导电能力会大大增强。

1.1.2 本征半导体纯净的半导体称为本征半导体,常用的本征半导体是硅和锗二晶体。

半导体有两种载流子,自由电子和空穴,如果从本征半导体引出两个电极并接上电源,此时带负电的自由电子指向电源正极作定向运动,形成电子电流,带正电的空穴将向电源负极作定向运动,形成空穴电流,而在外电路中的电流为电子电流和空穴电流之和。

1.1.3 杂质半导体1.N型半导体在硅晶体中掺入微量5价元素,如磷(或者砷、锑等),如图所示。

这种半导体导电主要靠电子,所以称为电子型半导体,简称N型半导本。

在N型半导体中,自由电子是多数载流子,而空穴2.P型半导体如果在硅晶体中,掺入少量的3价元素硼(铟、钾等),如图1-5所示。

这种半导体的导电主要靠空穴,因此称为空穴型半导体,有称P型半导体。

P型半导体的空穴是多数载流子,电子是少数载流子。

结论:N型半导体、P型半导体中的多子都是掺入杂质而造成的,尽管杂质含量很微,但它们对半导体的导电能力却有很大影响。

而它们的少数载流子是热运动产生的,尽管数量很少,但对温度非常敏感,对半导体的性能有很大影响。

1.1.4 PN结及其单向导电特性1.PN结的形成结论:在无外电场或其它因素激发时,PN结处于平衡状态,没有电流通过,空间电荷区是恒定的。

另外,在这个区域内,多子已扩散到对方并复合掉了,好像耗尽了一样,因此,空间电荷区又叫做耗尽层。

2.PN结单向导电性(1)正向特性当PN结外加正向电压(简称正偏),电源正极接P,负极接N,PN结处于导通状态,导电时电阻很小。

(2)反向特性当外加反向电压(简称反偏),电源正极接N,负极接P,PN结处于截止状态结论:PN结正偏时电路中有较大电流流过,呈现低电阻,PN结导通;PN结反偏时电路中电流很小,呈现高电阻,PN结截止,可见PN结具有单向导电性。

模拟电子技术主编第1章半导体二极管及其基本应用1.1.1 半导体的基础知识本证半导体1.定义:纯净的单晶半导体称为本征半导体。

2.本征半导体的原子结构及共价键:共价键内的两个电子由相邻的原子各用一个价电子组成,称为束缚电子。

3.本征激发和两种载流子:——自由电子和空穴受温度的影响,束缚电子脱离共价键成为自由电子,在原来的位置留有一个空位,称此空位为空穴。

在本征半导体中,自由电子和空穴成对出现,数目相同。

复合现象:空穴出现以后,邻近的束缚电子可能获取足够的能量来填补这个空穴,而在这个束缚电子的位置又出现一个新的空位,另一个束缚电子又会填补这个新的空位,这样就形成束缚电子填补空穴的运动。

为了区别自由电子的运动,称此束缚电子填补空穴的运动为空穴运动。

4. 结论(1)半导体中存在两种载流子,一种是带负电的自由电子,另一种是带正电的空穴,它们都可以运载电荷形成电流。

(2)本征半导体中,自由电子和空穴相伴产生,数目相同。

(3)一定温度下,本征半导体中电子空穴对的产生与复合相对平衡,电子空穴对的数目相对稳定。

(4)温度升高,激发的电子空穴对数目增加,半导体的导电能力增强。

这是半导体和导体在导电机制的本质差异。

另一方面,空穴的出现是半导体导电区别导体导电的一个主要特征。

杂质半导体1.定义:为了提高半导体的导电能力可在本征半导体中掺入微量杂质元素,该半导体称为杂质半导体。

2.半导体分类在本征半导体中有意识加入微量的三价元素或五价元素等杂质原子,可使其导电性能显著改变。

根据掺入杂质的性质不同,杂质半导体分为两类:电子型(N 型)半导体和空穴型(P 型)半导体。

(1)N 型半导体在硅(或锗)半导体晶体中,掺入微量的五价元素,如磷(P)、砷(As)等,则构成N 型半导体。

五价的元素具有五个价电子,它们进入由硅(或锗)组成的半导体晶体中,五价的原子取代四价的硅(或锗)原子,在与相邻的硅(或锗)原子组成共价键时,因为多一个价电子不受共价键的束缚,很容易成为自由电子,于是半导体中自由电子的数目大量增加。

第三章 场效应管及其放大电路

1. JEFT 有两种类型,分别是N 沟道结型场效应管和P 沟道结型场效应管

2. 在JFET 中:

(1) 沟道夹断:假设0=DS v ,如图所示。

由于 0=DS v ,漏极和源极间短路,使整个沟道内没有压降,即整个沟道内的电位与源极的相同。

令反偏的栅-源电压GS v 由零向负值增大,使PN 结处于反偏状态,此时,耗尽层将变宽;由于在结型场效应管制作中,P 区的浓度远大于N 区的浓度,所以,耗尽层主要在N 沟道内变宽,随着耗尽层宽度加大,沟道变窄,沟道内的电阻增大。

继续反响加大GS v ,耗尽层将在沟道内合拢,此时,沟道电阻將变的无穷大,这种现象成为沟道夹断

(2)在DS v 较小时,DS v 的加大虽然会增大沟道内的电阻,但这种影响不是很明显,沟道仍处于比较宽的状态,即沟道的电阻在DS v 比较小的时候基本不变,此时加大DS v ,会使D i 迅速增加,D i 与DS v 近似为线性关系。

加大DS v ,沟道内的耗尽层会逐渐变宽,沟道电阻增加,D i 随DS v 的上升,速度会变缓。

当||P DS

V v =时,楔形沟道会在A 点处合拢,这种现象称为预夹断。

3. 解:

(1)(a )为N 沟道场效应管 (b )为P 沟道场效应管

(2)(a )V V P 4-= (b )V V P 4=

(3)(a )A I DSS 5= (b )A I DSS 5-=

(4)电压DS v 与电流D i 具有相同的极性且与GS v 极性相反,因而,电压DS v 的极性可根据D i 或GS v 的极性判断

4.解:

当JFET 工作在饱和区时,有关系式:2)1(P

GS DSS D V V I i -= 5. 解:在P 沟道JFET 中,要求栅-源电压GS v 极性为正,漏源电压DS v 的极性为负,夹断电源P V 的极性为正

6. 解:MOS 型场效应管的详细分类

7. 解:

耗尽型是指,当0=GS v 时,即形成沟道,加上正确的GS v 时,能使对数载流子流出沟道,

因而“耗尽”了载流子,使管子转向截止。

增强型是指, 当0=GS

v 时管子是呈截止状态,加上正确的GS v 后,多数载流子被吸引到栅极,从而“增强”了该区域的载流子,形成导电沟道。

8.

MOS 管工作时一定要保证PN 结反偏。

因此输入电阻非常大。

9.

a.N 沟道耗尽型MOS 管 VP=-3V b P 沟道耗尽型 VP=4V

c N 沟道增强型MOS 管 VT=2V

d P 沟道增强型MOS 管 VP=-4V

10.

id=id0(vgs/vt -1)(vgs/vt-1)

Vgs=2vt

11.

对所有的N 沟道场效应管Vds>0 对于所有的P 沟道场效应管 Vds<0

N 沟道耗尽型VGS 可正可负 N 沟道增强型Vgs>0

P 沟道耗尽型Vgs 可正可负 P 沟道增强型Vgs<0

12

N 沟道增强型: VT 为正 N 沟道耗尽型:VP 为负

P沟道增强型:VT为负P沟道耗尽型:VP为正

13.

注意事项:

1 漏源两个电极可以互换衬底与源极不可互换

2.场效应管各个电压的极性不能接反

3.MOS场效应管极易被击穿,在焊接、保存时要注意防静电

14

a) N沟道结型场效应管vgs为负极性Vds为正极性VP为负极性

b)P沟道结型场效应管vgs为负极性Vds为正极性VP为负极性

c)N沟道增强型MOSFET管vgs为正极性Vds为正极性VT为正极性

d)P沟道增强型MOSFET管vgs为负极性Vds为负极性VT为负极性

e)N沟道耗尽型MOSFET管vgs为负极性Vds为正极性VP为负极性

f)P沟道耗尽型MOSFET管vgs为负极性Vds为负极性VP为正极性

15. 解:

16

17

18

19

20

21.

Vi=Vgs V o=-gmVgsRd A V=V o/Vi=-gmRd=-20

输入电阻:Ri=Vi/Ii =Rg3+Rg1//Rg2=5Mῼ

输出电阻:Ro=Vt/It=Rd=4kῼ

22.

输入电阻:Ri=Rg=1Mῼ

电压增益:A V=V o/Vi=-gmVgsRd/(Vgs+gmVgs(R1+R2))=-gmRd/(1+gm(R1+R2))=-2500 输出电阻:Ro=Rd=10Mῼ

23.

(1)

(2)输入电阻:Ri=Rg3+Rg1//Rg2=5Mῼ

输出电阻:Ro=Vt/It

It=Vt/R -gmVgs Vgs=-Vt Ro=1/1/R+gm=444ῼ

电压增益:A V=V o/Vi

V o=gmVgsR Vi=Vgs+gmVgsR A V=gmR/1+gmR=1

24.

(1)

(2)

输入电阻:Ri=Rg1//Rg2=29kῼ

输出电阻:Ro=Vt/It

It=Vt/R -gmVgs Vgs=-Vt Ro=1/1/R+gm=200ῼ

电压增益:

A V=V o/Vi

V o=gmVgs(R//RL) Vi=Vgs+gmVgs(R//RL) A V=gmR/1+gmR=1 25.

(1)

电压增益:

A V=V o/Vi

V o=gmVgs(R//RL) Vi=Vgs+gmVgs(R//RL) A V=gmR/1+gmR=1。