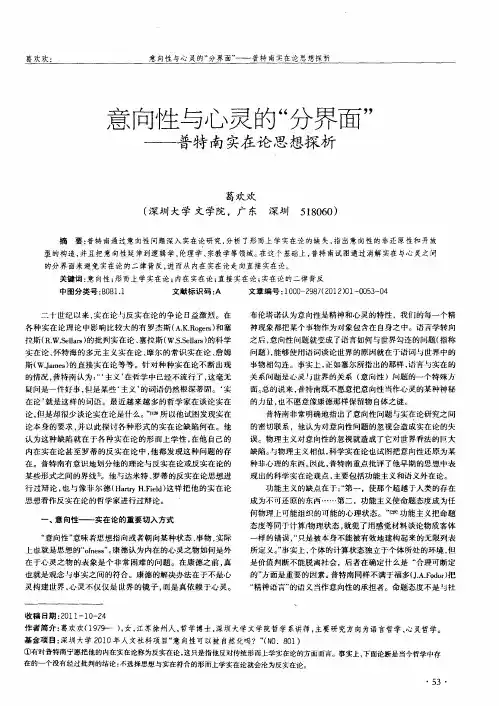

意向性和命题态度

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:3

当前心灵哲学中的核心课题心灵哲学一直是英美分析哲学中最重要的研究领域之一,尤其是最近一、二十年以来,这一领域的研究变得异乎寻常地活跃和丰富。

这一方面是因为在哲学理论上人们发现了心灵哲学中的问题和语言哲学、形而上学等其它领域的问题之间的深层次的内在关系,另一方面对心灵各方面的认知科学研究(包括心理学、语言学、脑神经科学、人工智能等)的发展也进一步促进了心灵哲学的繁荣。

本文的任务是以心灵哲学中的核心课题为线索,对当前心灵哲学的研究状况作一个俯瞰式的介绍和讨论。

我将围绕意识、心灵内容、心灵形而上学、认知科学这四个主题来展开,对每一个主题,我在评介各种重要课题的同时,也在正文或注释中给出这一方向的代表性著作的文献出处。

【1】一、意识在当前分析哲学追求自然主义化的大环境中,意识在自然世界或者说是物理世界中的地位问题就成了心灵哲学中至关重要的课题,其中意识的现象感受特性(qualia)在物理世界中的本体论地位问题又是当前心灵哲学中的重中之重的焦点课题。

意识的现象感受特性是指我们在诸如看到红色时、尝到苦味时、感到疼痛时的意识感受的那种特定的现象感觉特征。

我们知道在我们这个现实世界中,意识的感受特性和其相应的大脑的物理特性之间是有密切联系的,比如疼痛这一意识感受特性就总是由大脑的C-纤维肿胀这一物理特性所引起的。

但是我们通常的理解是这种关系只是由我们现实世界的自然法则所决定的一种因果关系,而不是一种逻辑上的必然关系,也就是说,在另一个可能世界中,一方面大脑C-纤维肿胀可能并不引起疼痛的感觉,而另一方面疼痛的感觉可能会被C-纤维肿胀以外的完全不同的大脑物理特性所引起。

因此我们通常的直觉是意识的感受特性和其在现实世界中相应的大脑物理特性在本体论上是相对独立的两种存在,尽管在现实世界中它们由这里的自然法则在因果上联系起来。

这种直觉上的理解和分析哲学的自然主义化进程是相冲突的,因为自然主义化的中心思想是认为每一种事物在本体论上都是自然世界/物理世界的一部分,在认识论上都可以用自然科学的方法加以解释。

指称、意向性和纯意向对象

奥拉夫·阿斯海姆

【期刊名称】《逻辑学研究》

【年(卷),期】2017(010)001

【摘要】要使信念和其他命题态度语境的量化有意义,存在两个大的困难.一个是所指称的对象可能不存在;另一个是共指称词项的替换性原则可能会在这样的语境下被破坏.我将在本文中论证,第一个问题可以通过如下方式解决:将信念对象看成是一类实体,这种实体不管它是否存在,都可以被指称.我将概述一种存在物的理论来使其可行.此外,我将论证,指示性指称本身不是直接指称;而且,当所涉及的共指称的两个词项都以直接指称的方式使用时,不存在替换性问题.

【总页数】22页(P128-149)

【作者】奥拉夫·阿斯海姆

【作者单位】奥斯陆大学哲学系南京大学哲学系

【正文语种】中文

【相关文献】

1."纯粹意向性对象"还是"纯粹知觉对象"?——论茵加登与杜夫海纳之争 [J], 张云鹏;胡艺珊

2.毒品隐语指称的意向性分析 [J], 张月庆

3.茵格尔顿的"音乐作为纯意向性对象"观点的分析 [J], 于宪淼

4.康德与意向性问题

——兼论胡塞尔的行为意向性模型 [J], 毛九星

5.从"意向性"到"超越性"——论萨特对胡塞尔的意向性理论的改造与继承 [J], 李晓进

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

自然辩证法研究第2 3 卷第1 2 期Vo l . 23 , No . 12St u die s i n Dialect i c s of N a t u re Dec . , 20072 0 0 7 年 1 2 月文章编号:1000 - 8934 (2007) 12 - 0037 - 07物理主义:从方法到理论邹顺宏铜陵244000)(铜陵学院法政系,安徽摘要:从近代科学诞生以来,物理主义学说一直和实证主义思潮交织在一起,它们相互渗透、互为表里。

在现代科学革命的巨大影响下,物理主义首先作为方法论体系独立开来,并且和逻辑实证主义思潮紧密相关。

物理主义方法论在社会科学中的滥觞引发了广泛的科学主义争论。

但是,随着当代认知科学的深入发展,物理主义正经历着从方法体系到本体理论的自我转换。

而无论如何,科学逻辑是物理主义发展的重要基础和核心理念。

关键词:物理主义; 科学方法论; 科学逻辑; 认知转向中图分类号: N031 文献标志码: A自笛卡儿开创近代哲学以来,关于物质与精神、大脑与意识、经验与理性等关系问题成了认识论领域的重大课题。

一元论与二元论、唯物主义与唯心主义等二元对立渗透到了几乎一切哲学思考。

借助于现代科学革命的最新成果,分析哲学运动进一步把这些问题推向更复杂的认识领地。

而现代逻辑哲学的发展则集中又鲜明地体现了这个发展过程的深广趋向。

从弗雷格伊始的逻辑主义首先揭开了反心理主义的科学化浪潮。

到以维也纳学派为代表的逻辑实证主义,哲学( 或方法论的) 逻辑主义被衍推到包括哲学和社会科学等的所有其他科学领域。

以卡尔纳普和纽拉特为首, 他们提出了著名的‚统一科学‛( u nifie d scie nce) 纲领, 其核心理念就是所谓的物理主义(p h ysicali s m) 方法论。

随着逻辑实证主义思潮的衰落,哲学逻辑主义逐渐退缩到和局限于专门化的分析和逻辑领域; 但物理主义在新兴的认知科学潮流中却重又获得了新生,它由方法论学说转变成了本体论理论〔1〕,并且在逻辑哲学、分析哲学以及包括心灵哲学在内的广义认知科学中占据重要的篇章。

·科学哲学·意向解释的自主性3王 姝 彦就科学哲学的发展趋势而言,“科学哲学的各个领域都在寻找一种跨学科的结合”,这意味着,“第一,各个学科的本体界限在有原则地放宽;第二,各个学科的认识论疆域在有限度地扩张;第三,各个学科的方法论形式在有效地相互渗透。

”(郭贵春,第4页)特别是随着科学哲学的方法论性从给定的学科性质中解构出来,方法论的大融合与大渗透已成为一种不可阻挡的趋向。

在这样的背景下,更多的方法在科学研究中异军突起,在其科学地位重建的过程中,展示出它们独特的、具有启迪性的哲学魅力。

心理意向分析方法便是在这一趋势中凸显出的一种具有普遍意义的科学研究方法。

它在许多哲学问题的解决上,为我们提供了一种新的理论支撑与方法路径,并与语境分析方法、修辞分析方法、隐喻分析方法等一起,共同构成了当今辩护科学实在论的重要的方法论战略。

正是在这个意义上,阐明意向解释方法的内涵、特征及其在科学解释中的自主性地位就成为一项重要的工作。

一、意向解释在科学解释中的地位的战略性重建如所周知,在科学哲学中,科学解释的正统理论与标准观点是立足于逻辑实证主义哲学框架的基础之上的,是以完全形式化的逻辑重建纲领作支撑,以“科学解释是由普遍律所作的推理”为核心的逻辑分析观点。

这种解释模式将科学解释等同于用普遍性的经验定律对个别性的经验事实的覆盖,从而使科学解释成为一种与主体的心理需求、目的和动机完全无关的纯粹的逻辑论证或推导过程。

从根本上讲,逻辑实证主义的科学解释观以科学语言的主体间无歧义性为预设,力图消解作为科学解释主体的人的意向性解释等问题。

因此,在逻辑实证主义的哲学框架中,科学解释问题自然地成为科学命题之间的逻辑推导问题。

“科学解释也就成为解释项(exp lanans )对被解释项(ex p lanansdum )的逻辑证明关系,成为以直接所予为基础的逻辑句法学和经验语义学关系。

而主体的理解、意向和语用的问题则成为全然无关的东西。

目的论语义学及其形式化研究目的论语义学与循环问题心理状态能够指向或关指其自身之外的事物的性质称之为意向性。

我们在日常生活中谈论的信念、恐惧等命题态度都具有意向性。

意向性是心理现象的重要特征,如果能对意向性具有深入的理解,那么将有益于我们对心理现象的认识。

如何理解意向性是当代心灵哲学的研究重点。

自然主义的立场要求我们依据自然科学对意向性做出解释,在自然序列中找到意向性的位置,也就是将意向性自然化。

具有代表性的意向性自然化理论有三个——德雷斯克的协变理论、福多的非对称依赖关系理论以及密立根的目的论语义学。

协变理论和非对称依赖关系理论都诉诸于因果论,将表征与世界之间的意向关系解释为因果协变关系。

它们由输入条件即原因来确定表征内容,但是许多原因都能确定同一表征内容,那么表征的所指就不再是特定的原因,而成为了一个析取集。

协变理论和非对称依赖关系理论无法解决因果关系自身蕴含的析取问题,因此它们对于意向性自然化的解释是不完善的。

目的论语义学是目前最有前途解决意向性自然化问题的理论。

目的论语义学依赖于自然进化理论,将心灵与世界之间的意向关系解释为一种以生物进化机制为基础的目的相关性。

在目的论语义学中,密立根构建了特别的表征机制,表征由生产者系统产生,消费者系统按照表征执行其专有功能。

专有功能的成功执行表明满足了表征的常态条件,由此确定表征内容。

以输出条件确定表征内容的方式避免了析取问题的困扰。

但是谢伊认为目的论语义学存在循环问题。

如果表征内容由表征的输出条件决定,那么就不能反过来用表征的真内容解释行为的成功。

当我们用真表征解释成功行为时,便成了一个循环。

因此目的论语义学的表征内容没有解释作用。

为了解决循环问题,谢伊试图为目的论语义学增加一个输入条件,即让表征携带关于成功条件的相关性信息,使得表征内容具有一个特征,这个特征可以帮助解释行为的成功。

密立根对循环问题做出了回应。

她认为诉诸于目的、历史以及对应规则目的论语义学可以提供实质性的解释形式。

表征概念的起源、理论演变及本质特征

魏屹东

【期刊名称】《哲学分析》

【年(卷),期】2012(000)003

【摘要】表征是心灵呈现客体和知识的方式。

心灵作为表征者,通过感觉、感知、意象等把它之外的客体以命题、公式、图像等方式呈现于心中,然后以文字、符号形式表达出来形成知识。

古代哲学家把表征分为感觉表征、内在表征和概念表征。

心灵哲学家关于表征的观点有纯的、强的和弱的表征主义,窄内容与宽内容的表征主义,还原与非还原表征主义,显在和潜在表征主义。

在人工智能中,表征是关于知识的表达,它是数据结构和解释程序的联合,能够引起知识行为。

命题态度、感受性是具有表征特性的心理现象,它们具有意向内容。

表征表现出承载性、语义性、意向性、解释性和中介性特征。

【总页数】24页(P96-118,166)

【作者】魏屹东

【作者单位】山西大学科学

【正文语种】中文

【中图分类】B01

【相关文献】

1.当代终身学习概念的本质特征及其理论发展的国际动向 [J], 吴遵民;谢海燕

2.国家起源和演变研究的学术创新与理论建树——《中国古代国家的起源与王权的

形成》简介 [J], 无;

3.函数概念的起源、演变与发展 [J], 李孟芹

4."沿循"概念表征形式与概念域成员历史演变 [J], 马梅玉

5.对我国体育认识和概念演变之起源的探讨 [J], 韩丹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

作者: 吴松初[1]

作者机构: [1]广东技术师范学院,510665

出版物刊名: 现代外语

页码: 339-346页

年卷期: 2010年 第4期

主题词: 意向性;语言转述;命题态度;个体性特征;社会性特征

摘要:当代意向性讨论偏重意向性的本征特性,普遍忽视了有关心智表征的语言学问题,因此面临着许多由本体论研究带来的难题。

为澄清这些问题,语言学地位的提升是必要的,将讨论从谈论事物提升到谈论事物的话语,即意向性的语言转述。

对意向性语言转述的解释,需要借助当代语言学理论视角来分析命题主体的意向性立场以及超越命题本身的许多决定因素,如主体的命题态度转述及其语境、态度转述的个体性特征和社会性特征。

托马塞洛的集体意向性理论研究

托马塞洛把意向行为分为:目标、计划、行为、感知监控几部分,并认为意向行为是涉及外部环境的。

他以对意向行为的理解为基础,从目标、计划、行为、感知监控几个方面分析集体意向性。

托马塞洛把研究的重点放在在人类个体成长历史中,个体是如何理解他人意向的这一问题上。

通过观察婴儿成长历程中的各种表现,托马塞洛研究儿童成长过程中对意向行为的理解。

托马塞洛把一岁左右的婴儿对他人行为的理解区分出三个层次:第一层次:生命行为;第二层次:追求目标;第三层次:选择计划。

托马塞洛将婴儿参与的涉及共享意向性的活动分为三类:二元参与:分享行为和情感;三元参与:分享目标和感知;协作参与:联合意向和联合关注。

托马塞洛认为这些不同类型的参与活动以这种顺序出现在人类个体成长历程中,并伴随着婴儿对他人行为的特定方式的理解。

托马塞洛认为这是婴儿自己内化一个特定的他人指导自己的意向行为,这就是共享意向性。

随着婴儿的成长,在一岁之后他们参与到各式各样的语言交互中。

婴儿们在之后成长中可以换位思考,并且随着对命题态度结构的不断丰富,逐渐可以理解集体意向性。

这时候,他们用广义的他人指导自己的意向行为。

托马塞洛认为幼儿这是就具有了集体意向性。

托马塞洛通过人类进化演变的假设,解释了共享意向性的根源问题。

那些主动分享意向和善于合作的人更好的活下来,而这些特质也逐渐遗传。

托马塞洛的研究为集体意向性不可还原问题的解答提供了丰富的数据支持,

他的理论基于自然科学的证据,回答了个体为什么具有集体意向性的难题,摆脱了不可还原理论常常陷入的循环论证的困境。

1.1.1意向性和命题态度

人的心理特征可以分为两大类,简单说,一类是关于某物的属性,即命题内容或命题态度;一类是感觉性质。

首先,我们看第一类。

当我们谈到有关涉性的词语或心理状态时,其背后所指的意向性的内容我们称其为“命题内容”。

这些命题内容的意向性常常被看做是区别于其他心理现象和物质现象的根本特征。

第二类心理特征是感觉性质。

而这一类又可以进一步地划分为两小类,一小类是我们赖以区别痛痒的身体感受,另一小类属于颜色、声音的感觉和其在知觉中产生的形象的感觉。

身体的感受是没有任何意向性,没有任何命题内容的,痛痒不是关于某物的它们不关涉对象,一个红色对象的视觉与关于那个对象的思想史不一样的,它不是关于那个对象的,或者说它不是那个对象的内容。

意向性和意识是一种交叉和重叠的关系。

有一些意向性的状态有意识,有一些意向性状态不是意识或无意识。

有些意识形式是意向性的(有意识的愿望),有些意识形式则不是意向性的(突如其来的莫名的焦虑)。

因此,意识和意向性的范围并不是完全相等的,不能说所有的意识都是有意向性的。

意向性在西方语言中特别是在英语中容易和两个字混淆,一个是“意图”,一个是“内涵”或“内涵性”。

通常意义上的意图只是意向性活动的一种形式,而不能等同于全部意向性;而内涵则是在逻辑上和外延概念相对的,“内涵性”是指某些句子不能通过外延性检验的属性。

有别于指心灵指向、关涉或属于世界上的对象或事态的属性的“意向性”。

意向性体现的是心理活动与对象的关系。

意向性表现了意识活动的指向性,即指向对象。

他包括下述心理现象,信仰、渴望、意图、希望、害怕、爱、恨、欲求、记忆、知觉和有目的的行为。

它具有超时空性、对象的确定且不可求性(现在与否)。

齐硕姆把意向性的上述特点称作是“意向的非存在”。

他的这一理解是继承布伦塔诺而来的。

布伦塔诺说愿望、希望、相信、假设等心理态度“意向性地把一个对象包含在自身之中”,他的意识是指,即使这些心理态度所说的那些对象实际上不存在,但还是可以说它们“有对象”。

(詹姆士相信印度有老虎,并把那儿的某种东西当成老虎,即使那儿根本没有老虎)这就是“意向的非存在”。

布伦塔诺认为,物理的或非心理的现象是不能“意向性地把对象包含在自身之中”的。

(詹姆士打虎,就必须有虎供他打)。

这就是对象的实在存在。

尽管上述的关于心理态度和关于非心理现象的两类句子都表现了主体和对象之间的关

系,但是在前后两种类型中有一个很重要的区别,那就是前一类中我们可以“和不存在的对象意向性地相关”而在后一类中相关的对象都是实在存在的。

他的这种观点使我们想起笛卡尔和伽森狄论战是表述的一个观点:伽森狄认为要证明“我在”是一件很容易的事,如我走路证明我存在。

而笛卡尔认为,只有我思想才能证明我的存在,一方面笛卡尔要证明的是精神性的我的存在而不是肉体的我的存在,另一方面大概就是认为,只有思想才是最能体现精神的特性,因为思想是“意向性的”,它可以通过“意向性地把对象包含在自身之中”独自来证明我在。

齐硕姆认为我们可以运用一种特殊类型的句子来描述意向性,他提出了三种以英语为例的工作标准来判断是否意向性。

(1)简单的宣示句是意向性的,如果它以这样一种方式来运用一个实质性的表达式(一个名称和一个摹状词),使得那个句子以及它的矛盾句都不意指那个实质性的表述式真正用于其上的那个东西到底存在还

是不存在(以狄欧根尼与诚实人和浴缸之间的关系为例)。

(2)任何包含了命题从句的非复合句是意向性的,只要它及它的矛盾句都不意指那个命题从句是真的还是假的(以詹姆士与印度和老虎之间的关系为例)。

(3)某些运用“认识”、“知道”、“知觉”等词的认知句也是意向性的。

齐硕姆将布伦塔诺的观点重新表述为:“1)当我们描述非心理现象时,我们不需要运用意向性的句子,在那些非意向性的句子中,我们可以表达我们关于那些仅仅是物理的东西的全部信念;2)当我们希望描述知觉、假定、相信、认为、要求、希望和其他这样的态度时,或者(a)我们必须运用那些意向性的句子,或者(b)我们必须运用一些我们在描述非心理现象时不需要用的述语”②(Roderick M.Chisholm,“”Intentional Inexistence,See “The Nature of Mind”,P.298.)

对于意向性状态的描述不仅仅是运用什么样的句子,它必须关涉那些状态的命题内容。

意向性所指向的对象是通过命题来表达的,所有这些命题的内容都是通过“that”引导的从句即名词性从句表达出来的。

表达意向性状态的命题态度又是和语言的结构相关的。

福多探讨了命题态度理论,提出了命题态度理论所必须满足的一系列条件。

命题态度的对象有逻辑形式,命题态度不是对于口头语言中的那些句子的态度,而是对于有语言学结构的

内部表象的态度,这些表象事实上是属于一种思维语言的。

命题态度理论应该与对于心理状态的经验说明相一致。

有些哲学家认为意向性的存在时不可否认、不可还原的,但也有的哲学家试图消除意向性,或将其还原为更简单的观念。

如,行为主义的心智哲学理论,就是把信念或欲望等状态仅仅看作是在某种刺激下以某种方式行动的倾向。

功能主义理论则是根据因果关系来分析意向性,如信念被分析为由外部刺激引起某种功能状态,而这种状态和其他状态如欲望等结合在一起,引起了某些外部行为。

新功能主义的理论或称作计算机功能主义理论则是把意向性状态等同于计算的状态,即把心理状态中的存在等同于计算机程序中的某种存在。

以上这些都是力图把意向性还原成别的什么东西,而否认意向性的真正存在。

同样,对于命题态度的科学地位的评价也有类似的争论。