第六章__云南民族建筑文化

- 格式:ppt

- 大小:454.50 KB

- 文档页数:30

简述云南民居建筑的文化内涵。

云南民居建筑是中国传统建筑的重要组成部分,具有独特的文化内涵。

以下是云南民居建筑的文化内涵的简要概述:

1.多元文化融合:云南地处中国的西南边陲,地理位置使得云南自古就是多元文化交汇的地区。

云南民居建筑融合了汉族、少数民族(如彝族、哈尼族、傣族等)以及外来文化的建筑特色,展现了多元文化的包容与融合。

2.山水风景融入:云南地势多山,水源丰富,因此云南民居建筑往往会借景山水,利用周围的自然环境融入建筑设计中,营造出与自然和谐共生的氛围。

3.木结构建筑:云南民居建筑多采用木结构,体现了对自然资源的珍惜和利用。

木结构的建筑风格也赋予了云南民居独特的朴实和温馨感。

4.彩绘装饰:云南民居建筑在外墙、门窗等部位常常进行彩绘装饰,这些彩绘传达着丰富的文化内涵,反映了当地人民的宗教信仰、生活习俗和审美情趣。

5.庭院布局:云南民居建筑通常会围绕庭院布局,庭院是家庭生活和社交活动的重要场所,体现了云南人民对家庭和社区的重视和关怀。

6.风水观念:云南民居建筑中还融入了风水观念,建筑的朝向、布局和装饰等都考虑到了风水的因素,以求得家庭的平安和吉祥。

总的来说,云南民居建筑的文化内涵丰富多彩,展现了地域特色、民族文化和自然环境的完美结合,体现了云南人民对生活的热爱和对传统文化的珍视。

云南是中国少数民族最为集中的省份之一,拥有丰富多样的民族文化。

以下从多个方面详细介绍云南少数民族的文化特点:一、民族建筑白族的三坊一照壁:白族的房屋多采用白色石灰墙,内部有三开间,正面设有一个照壁,具有浓郁的地方特色。

彝族的土掌房:彝族的房屋多为夯土建筑,结构简单但十分坚固,适应山地气候。

傣族的竹楼:傣族传统住宅以竹子为主要建筑材料,多为两层,下层空出,上层住人,既防潮又防野兽。

二、民族服饰彝族:彝族妇女的服装多为宽边大袖的左衽衣服,胸襟、背肩、袖口上常绣有各种花纹图案,镶嵌银泡。

纳西族:纳西族女子上身着长过膝盖的大褂,下着长裤,披“披星戴月”羊皮披肩,既美观又实用。

白族:白族男子常穿蓝色长袍,女子则穿色彩鲜艳的上衣和长裙。

三、语言文字多语种环境:云南25个少数民族中,除回、水、满 3 个民族使用汉语文外,其他 22 个少数民族使用 26 种语言,14 个民族使用 22 种文字。

纳西族东巴文:东巴文是纳西族创造和使用的一种象形文字,已有上千年历史。

彝族文字:彝族有自己的传统文字,其十月太阳历与玛雅文明相媲美。

四、音乐舞蹈芦笙舞:彝族、苗族等民族都有芦笙舞,这种舞蹈动作优美,常在节日、婚礼等场合展示。

傣族孔雀舞:孔雀舞是傣族最具代表性的舞蹈之一,舞者通过手势和脚步模仿孔雀的动作。

纳西古乐:纳西古乐保存了许多唐宋元明时期的古老音乐曲目,被誉为“音乐活化石”。

五、传统节日彝族火把节:每年农历六月二十四日,彝族人民点燃火把庆祝丰收和祈福,活动包括篝火晚会、火把舞等。

傣族泼水节:泼水节期间人们互相泼水以示祝福,祈求来年丰收和幸福。

白族三月街:三月街是白族的传统节日和集市,人们会进行赛马、歌舞表演和文化商品交流。

六、宗教信仰多元宗教共存:云南是中国宗教类型最多的省份,佛教、道教、基督教、伊斯兰教以及各种原始宗教信仰共存。

藏族藏传佛教:云南的藏族主要信仰藏传佛教,宗教活动如转经、祈祷非常普遍。

纳西族东巴教:东巴教是纳西族特有的一种宗教信仰,结合了多种文化和宗教元素。

云南少数民族建筑文化云南是中国少数民族聚集最多的省份之一,拥有丰富多样的少数民族建筑文化。

这些建筑以其独特的风格和精湛的工艺而闻名,展现了少数民族丰富的历史、文化和民俗特色。

1. 彝族建筑文化彝族是云南省最大的少数民族之一,其建筑风格独特。

彝族传统建筑通常采用木结构,建筑形式多样,包括木楼、木板房和土楼等。

其中,彝族土楼是最具代表性的建筑形式之一。

土楼通常由土坯、石头和木材构建而成,外观呈圆形或方形,内部分为多层,每层都有不同的功能,如居住、储藏和集会等。

土楼不仅具有强大的防御功能,还展示了彝族人民的智慧和建筑技巧。

2. 白族建筑文化白族是云南省另一个重要的少数民族,其建筑文化也非常独特。

白族建筑以白族传统民居“三坊一照壁”为代表。

三坊一照壁是指由三个主要建筑组成的庭院式住宅,分别为前坊、中坊和后坊,中间是一道高大的照壁。

这种建筑形式体现了白族人民对家庭和社区的重视,同时也展示了他们对对称和美学的追求。

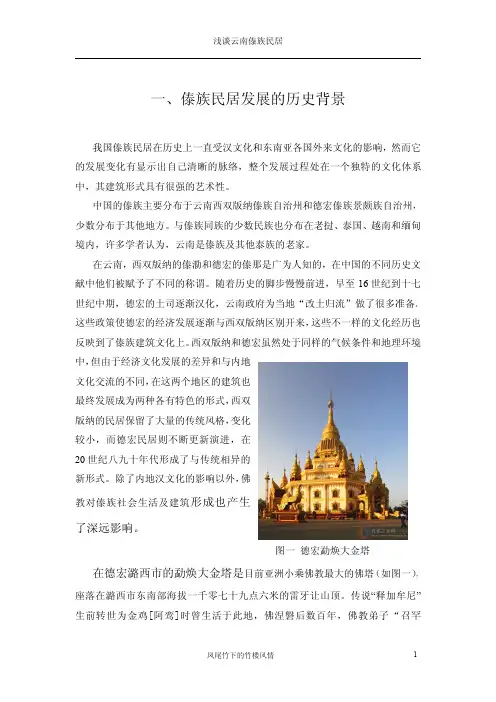

3. 傣族建筑文化傣族是云南省南部的主要少数民族之一,其建筑风格独特而精美。

傣族传统建筑以木结构为主,建筑形式多样,包括木楼、木板房和竹楼等。

傣族木楼是最具代表性的建筑形式之一,通常由多层组成,每层都有不同的功能,如居住、储藏和祭祀等。

傣族建筑注重细节和装饰,常常使用彩色的壁画和雕刻,展示了傣族人民的艺术才华和审美追求。

4. 哈尼族建筑文化哈尼族是云南省西部的主要少数民族之一,其建筑文化独特而富有特色。

哈尼族传统建筑通常采用木结构,建筑形式多样,包括木楼、木板房和土楼等。

哈尼族土楼是最具代表性的建筑形式之一,通常由土坯和石头构建而成,外观呈圆形或方形,内部分为多层,每层都有不同的功能,如居住、储藏和集会等。

土楼不仅具有防御功能,还展示了哈尼族人民的智慧和建筑技巧。

5. 布朗族建筑文化布朗族是云南省西部的一个少数民族,其建筑文化独特而精美。

布朗族传统建筑以木结构为主,建筑形式多样,包括木楼、木板房和竹楼等。

云南的建筑特色介绍云南是中国的一个多民族省份,拥有丰富的历史和文化遗产。

在这片土地上,有许多独特而美丽的建筑,展示着不同民族的建筑风格和技艺。

本文将介绍云南的建筑特色,带大家一起探索这片神奇的土地。

传统民居彝族土楼1.彝族是云南的主要民族之一,他们建造了许多独特的土楼。

2.土楼是一种高大的建筑,通常呈圆形或方形,由土坯和木材构成。

3.土楼通常有多个楼层,每层都有厨房、卧室和储物室等功能区。

4.土楼的外墙采用红色、白色和黑色的壁画装饰,充满了浓郁的彝族文化特色。

5.土楼是彝族人民社会生活的中心,也是彝族文化的重要代表。

白族民居1.白族是云南的另一个重要民族,他们建造了许多独特的白族寨子。

2.白族寨子是一种以建筑群为中心的传统民居,常常位于山坡上。

3.寨子由多个建筑群组成,每个建筑群都有自己的厨房、卧室和储物室。

4.白族寨子的建筑风格简洁而实用,主要采用木材和白色的墙壁。

5.在白族寨子中,还可以看到许多精美的雕刻和纹饰,展示了白族人民的智慧和艺术才华。

宗教建筑佛教寺庙1.云南是中国重要的佛教地区,有许多古老而庄严的佛教寺庙。

2.佛教寺庙的建筑风格多样,有唐代、宋代、明代和清代的风格。

3.寺庙通常由山门、天王殿、大雄宝殿和佛塔等建筑组成。

4.寺庙的建筑材料多为木材和石料,富有雕刻和绘画装饰。

5.佛教寺庙是云南人民信仰的重要场所,也是游客感受佛教文化的好去处。

道教庙宇1.道教是云南的主要宗教之一,有许多道教庙宇遗迹可供参观。

2.道教庙宇的建筑风格多样,有明代和清代的风格。

3.庙宇通常由山门、大殿和观音亭等建筑组成。

4.建筑材料多为木材和石料,富有浓厚的宗教氛围。

5.道教庙宇是道教信徒聚会祈祷的场所,也是旅游者了解道教文化的好地方。

历史古迹丽江古城1.丽江古城是云南最著名的历史古迹之一,也是世界文化遗产。

2.古城建于宋朝,保留了许多宋、元、明、清时期的建筑和街道。

3.古城风格独特,建筑以木结构为主,有纳西族和汉族的建筑风格。

云南少数民族传统民居的建筑特色与传承保护悠久的民族历史与独特的地貌特征造就了云南少数民族具有浓厚民族风情和地方特色的传统民居建筑样式。

新时代背景下,由于新农村建设趋势的持续蔓延以及种种其他外来因素的影响,云南少数民族传统民居由于无法满足居住者日益变化的生活水平和居住需求,传统民居的“特色化”逐渐被“规范化”取代,正面临着消失的危险处境。

拥有民族特色的传统民居是我国丰富民族文化遗产的一部分,同时也是世界建筑文化的重要组成部分,因此基于云南少数民族传统民居的特色对其进行保护和传承是一项亟待解决的时代任务。

一、云南少数民族传统民居概况1.自然与人文环境位于纬度低、海拔高的高原山区的云南拥有稀薄的大气层、充足的阳光和清新的空气,长时间的日照给它带来了丰富的太阳能资源,山高谷深的地理环境也对它的交通和经济发展造成了一定阻碍。

气候特征是构成云南少数民族聚居地独特民居风景的重要因素,由于云南大部分地区为高原型季风气候,日温差大且年温差小,因此在传统民居建设时需要考虑到采光和保温问题,充沛的降水使得传统民居非常重视排水问题。

独特的自然环境造就了独特的人文环境,在云南少数民族聚居地,居住的地方多为富有特色的传统民居和聚落场所,但也有一部分人住在新民房中,人们主要从事传统农耕生产,部分地区从事旅游服务,总体生活水平比较低。

2.云南少数民族传统民居传承保护的影响因素现阶段,云南少数民族传统民居的传承保护主要受到以下几个方面因素的影响,即自然因素、社会因素和民居设计缺陷因素。

由于云南部分少数民族地区的传统民居采用的是砖木结构,这种材质很容易受到风雨吹淋、虫蚁蛀腐的摧残,在年久失修后大多已经呈现摇摇欲坠之势,且洪水、雷击等自然灾害也可能对其造成毁灭性的破坏。

社会因素体现在云南少数民族地区人们由于风俗习惯等原因以及文物保护意识的缺乏,对传统民居不加爱护导致其毁坏严重,且随着人口剧增和经济的发展,居住环境也受到了影响,拥挤杂乱的环境增加了传统民居损坏和倒塌的风险。

云南少数民族建筑云南,一个美丽而多元的地方,拥有着众多少数民族。

而这些少数民族又都有着独特的建筑风格和文化遗产。

他们的建筑既是对自然环境的适应,又是对传统习俗的表达。

在云南的少数民族建筑中,我们能够看到历史的痕迹,品味着文化的传承。

在云南的山区,聚居着许多独特的少数民族,他们依靠这片土地生活、繁衍。

其中一些民族,如彝族、白族和怒族,以建造木结构建筑闻名。

他们使用木材作为主要的建筑材料,以独特的技艺和设计创造出令人叹为观止的建筑。

彝族的传统建筑被称为“堡子”,它是由当地的松木和青石块拼凑而成。

堡子富有实用性和美学价值,建筑师们巧妙地利用山坡地形,将建筑融入自然环境中,既能保护居民免受自然灾害的侵害,又能体现彝族人民与大自然的和谐共处。

白族的建筑则以白砖和白墙为主,因此得名。

白族人民崇尚纯洁和美丽,他们建造的房屋不仅色调统一,而且具有强烈的装饰感。

在白族建筑中经常可以看到精美的雕刻和绘画,这些艺术作品展示了白族人民的智慧和审美情趣。

怒族的建筑则融合了彝族和汉族的建筑特点。

怒族人民通常建造高台楼房,以防止受灾害的侵害。

这些高台楼房由木材、竹子和石头构成,结构稳固,具有很强的抗震和透风性能。

从外观上看,怒族的建筑非常壮观,仿佛天空之城。

除了山区的少数民族建筑外,云南的少数民族居住在平原地区的建筑也有独特之处。

比如,哈尼族的特色建筑——“梯田圈舍”,是根据梯田的自然地貌而建造的。

这种建筑形式以层层叠叠的土楼为特点,每一层楼都有住房和过道,形成了独特的生活空间。

梯田圈舍不仅满足了居民的居住需求,还辅助了梯田的农业生产。

从空中俯瞰,梯田圈舍如同一幅绚丽的画卷,美不胜收。

云南的少数民族建筑不仅是为了居住,更重要的是它们承载了文化、历史和传统的基因。

它们是我们了解和保护少数民族文化遗产的重要窗口。

然而,随着现代化的进程,许多少数民族建筑正面临着严重的威胁。

过度商业化、城市化的推进,以及人们对现代建筑的偏好,都使得传统建筑遭受到冷落和遗忘。

【传统文化】彝族建筑土掌房是云南彝族民居的特色建筑

云南彝族建筑风格与特色

彝族是农牧兼营的民族,村寨的分布与坐落有其独特的传承。

彝族的村寨多坐落在海

拔2000~3000米的山区、半山区,相沿聚族而居,一般选择向阳山麓,顺山修建,以山腰、山梁处居多,山脚、河谷地带较少。

《元阳县志》载:“彝族多居住在山川壮丽、资源丰

富的山区,村寨依山傍水,四周梯田层层,村后有山可供放牧,村前有田可供耕种,多数

村寨都有一条水沟从中流过。

”

彝族分布范围较广。

因此,其民居类型为适应不同地区的自然地理环境和气候条件,

或受其他民族的影响,而显得比较复杂,不过彝族民居在各民族中却有广泛的代表性。

其居住形式与居住环境的自然条件密切相关,长期的生活实践,使彝族人民在适应自然,合理改造自然的过程中,创造发明了富于特色的各式民居。

互板房、闪片房、土掌房、三房一照壁、干栏房等,是彝族丰富的民居建筑的典型代表。

土掌房??彝族独特的民居建筑:彝族的“土掌房”与藏式石楼非常相似,一样的平顶,一样的厚实。

所不同的,是它的墙体以泥土为料,修建时使用夹板固定,填土夯实逐层加

高后形成土墙。

平顶的制作也与石楼相似,也具备晒场的功能。

土掌房分布在滇中及滇东

南一带。

这一带土质细腻,干湿适中,为土掌房的建造提供了大量方便易得的材料和条件。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

云南,是中国少数民族最多的省份,全国有56个民族,云南除汉族外,人口在4000人以上的还聚居着25个民族,这些民族分别是:彝、白、哈尼、壮、傣、苗、傈僳、回、拉祜、佤、纳西、瑶、藏、景颇、布依、普米、怒、阿昌、德昂、基诺、水、蒙古、布朗、独龙、满。

全省少数民族人口占总人口的近1/3。

云南少数民族建筑文化云南少数民族建筑文化的特征云南少数民族的建筑具有多元性、丰富性、原生性以及景观独特性等文化特征,既反映了各族人民与自然环境的和谐,也反映了个民族历史上不同的社会形态和家庭结构,还反映了各民族的文化类型、文化差异、审美心理、宗教信仰以及对外来文化的兼收并蓄。

云南民族的建筑是各族人民智慧和创造力的象征,是一份厚重傈僳族而珍贵的文化历史遗产。

云南民族众多,地理和气候条件多样,是云南民族的民居建筑显得多姿多彩。

各式各样、五光十色的民族民居,外有奇异的风貌,内有智慧的技艺,引人注目,形成了云南突出的民居文化。

云南各地都有民居建筑。

宁蒗纳西族、怒江傈僳族的“木楞房”,还有元江哈尼族的“蘑菇房”西双版纳傣族、景颇族的竹楼等,大力等地的白族、彝族由重檐瓦房发展形成的“三坊一照壁”、“四合五天井”以及彝族的“一颗印”等。

在结构、布局、装饰、工艺等方面都形成了自己典型化和规范化的风格,具有浓厚的民族色彩和地方特点。

具有悠久历史的竹楼、土掌房、木楞房随汉文化的饿不断传人而不断改变。

我们对于这些变化,一般将其原因概括为两个方面:一方面,很多民族在吸取汉族建筑风格和技术后,结合本地、本民族的自然条件和生活习俗,逐步创建、发展了有自己特色的民居建筑。

另一方面,受自然条件、生活习俗、经济文化、历史传统的制约和影响。

各民族的民居仍以木楞房、土掌房、竹楼等作为基本的住房,历经几千年不变,只是在工艺和技术上逐步改进。

经过多年的演变,重檐式瓦房成了多元文化结合的典型民居彝、白族更是在此基础上发展形成的“三坊一照壁”、“四合五天井”、“六合同春”等壮丽、舒适、体现工艺类的住房,并经历千年以上,具有悠久民族传统的住宅。