教育活动基本构成要素

- 格式:docx

- 大小:3.68 KB

- 文档页数:2

教育活动的基本要素通常包括以下几个方面:

1. 教育者(教师):教育者是教育活动的主导者,负责设计教学计划、传授知识、引导学习过程、评估学生表现,并对学生进行思想品德教育。

2. 受教育者(学生):受教育者是教育活动的主体,他们通过参与教育活动来获取知识、技能和价值观,实现个人的成长和发展。

3. 教育内容(课程):教育内容是教育活动的核心,包括各种学科知识、技能训练、思想道德教育等,旨在满足学生的发展需求和社会的要求。

4. 教育方法:教育方法是指教育者在教学过程中采用的各种教学策略和手段,如讲授、讨论、实验、实践、项目式学习等,以提高教学效果。

5. 教育环境:教育环境包括物理环境(如教室、实验室、图书馆等)和心理环境(如师生关系、学校文化、学习氛围等),对学生的学习态度和效果有重要影响。

6. 教育评价:教育评价是对教育活动效果的测量和反馈,包括学生的知识掌握、技能发展、情感态度等方面,是教育过程的重要组成部分。

7. 教育目的:教育目的是指教育活动所追求的目标,如培养学生的综合素质、创新能力、社会责任感等,是教育活动的出发点和归宿。

8. 教育政策和法规:教育政策和法规为教育活动提供指导和规范,确保教育活动的合法性、公平性和有效性。

9. 教育资源:教育资源包括教材、教具、信息技术设备等物质资源,以及教师、资金、时间等人力资源,是支持教育活动顺利进行的基础。

这些要素相互作用,共同构成了教育活动的完整体系。

教育者需要综合考虑这些要素,以实现教育目标,促进学生的全面发展。

教育活动的基本构成要素及其关系教育活动的基本构成要素及其关系是教育学中一个重要的理论问题,它既涉及到教育活动的内在逻辑性,又牵涉到教育行为的外部环境。

教育活动的基本构成要素包括教育者、被教育者、教学内容、教育方法和教育环境等五项要素。

这五项要素之间具有相互联系以及协作作用。

一、教育者是教育活动的核心,也是教育活动的主体。

教育者要将一定的教育内容传授给被教育者,他们的工作是把学习的内容传授给被教育者,给予被教育者正确的指导,引导被教育者形成良好的学习习惯和思维方式,促进他们全面发展。

教育者应该是一个具有良好思想素养、能够客观给予学生正确指导的人。

二、被教育者是教育活动的客体,是教育活动的根本目的。

他们是最终受益者,掌握知识和技能的主体,他们是教育过程中学习的对象。

被教育者应该尊重教育者,努力学习,提高自身的素质,不断提高自身的知识水平和能力。

三、教学内容是教育活动的主要内容,是教育活动的核心所在。

教学内容是教育者向被教育者传授的知识和技能,是教育者和被教育者交流学习的重要内容。

教学内容应根据学生的学习特点来设置,教师应当根据学生的学习能力、认知水平、知识结构、学习喜好等,挑选适当的教学内容,使其得到充分的发挥。

四、教育方法是指在教育活动中采取的一系列步骤,是实现教育目标的手段。

教育方法的选择有利于提高教学效果,有助于促进教育者和被教育者之间的交流和相互理解。

教育者要根据学生的学习特点和认知水平,合理选择教育方法,使学生在最短的时间内获得最大的收获。

五、教育环境是指教育活动中的一种状态,它包括教室、实验室、图书馆等场所,以及学习者间的关系等。

教育环境是教育活动的重要组成部分,它是对教育活动的发展起到至关重要的作用。

教育者应当根据被教育者的特点,创造一个和谐的教育环境,促进学生的全面发展。

总之,上述五项要素是教育活动的基本构成要素,它们之间相互联系,发挥着协作作用,是教育活动的核心要素,也是教育活动成功的关键所在。

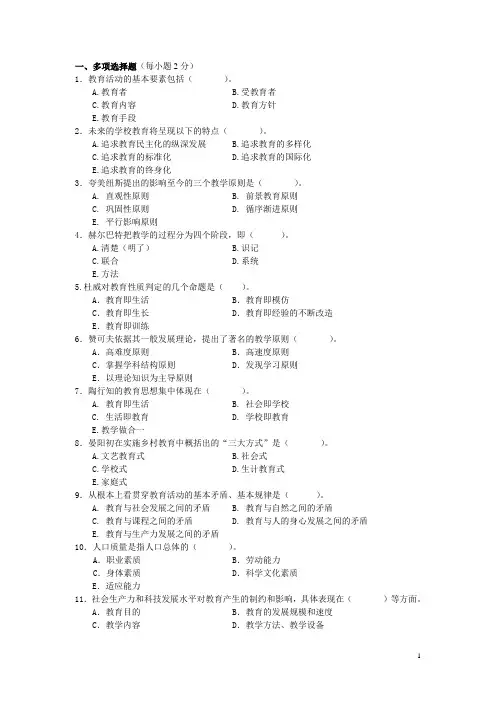

一、多项选择题(每小题2分)1.教育活动的基本要素包括()。

A.教育者B.受教育者C.教育内容D.教育方针E.教育手段2.未来的学校教育将呈现以下的特点()。

A.追求教育民主化的纵深发展B.追求教育的多样化C.追求教育的标准化D.追求教育的国际化E.追求教育的终身化3.夸美纽斯提出的影响至今的三个教学原则是()。

A. 直观性原则B. 前景教育原则C. 巩固性原则D. 循序渐进原则E. 平行影响原则4.赫尔巴特把教学的过程分为四个阶段,即()。

A.清楚(明了)B.识记C.联合D.系统E.方法5.杜威对教育性质判定的几个命题是()。

A.教育即生活B.教育即模仿C.教育即生长D.教育即经验的不断改造E.教育即训练6.赞可夫依据其一般发展理论,提出了著名的教学原则()。

A.高难度原则B.高速度原则C.掌握学科结构原则D.发现学习原则E.以理论知识为主导原则7.陶行知的教育思想集中体现在()。

A. 教育即生活B. 社会即学校C. 生活即教育D. 学校即教育E.教学做合一8.晏阳初在实施乡村教育中概括出的“三大方式”是()。

A.文艺教育式B.社会式C.学校式D.生计教育式E.家庭式9.从根本上看贯穿教育活动的基本矛盾、基本规律是()。

A. 教育与社会发展之间的矛盾B. 教育与自然之间的矛盾C. 教育与课程之间的矛盾D. 教育与人的身心发展之间的矛盾E. 教育与生产力发展之间的矛盾10.人口质量是指人口总体的()。

A.职业素质B.劳动能力C.身体素质D.科学文化素质E.适应能力11.社会生产力和科技发展水平对教育产生的制约和影响,具体表现在()等方面。

A.教育目的B.教育的发展规模和速度C.教学内容D.教学方法、教学设备E.教学组织形式12.影响教育发展规模的因素主要有( )。

A.人口数量B.生产力科技发展水平C.社会政治经济制度D.社会文化E.法律制度13.决定教育目的地因素有()。

A.政治经济制度B.生产力和科技发展水平C.人口质量D.文化观念E.文化传统14.教育内容受如下哪些因素的制约和影响()。

叶澜认为教育活动的构成要素1.要素:是指构成活动必不可少、最基本的因素,但它并不包含活动中涉及的所有因素。

叶澜认为,构成教育活动的基本要素:教育者与受教育者;教育内容与教育物资。

2.决定谁是教育者、谁是受教育者的关键是各人在教育活动中所处的地位和承担的任务,不是个人的年龄、性别和职位。

3.复合主体:教育者和受教育者尽管承担的任务不同,但都是教育活动的承担者,都处于主体的地位。

他们的共同客体是教育内容,即主体活动指向的共同的对象。

又因在教育活动中,教育者和受教育者的活动是密切联系、相互影响、共同交织或前后相干的,因此,应该把教育者和受教育者称为教育活动的复合主体,而不是平行的双主体。

主导作用和主体地位是从不同角度分析问题,不能互相取代。

前者是讲作用,后者是讲地位。

每一个活动者一身兼有主客体双重“身份”,构成个体意义上的符合主客体关系。

4教育内容就其表现形态来说有物质的、符号的、精神的、行为的。

教育内容不等于学校的课程,也不等于教材,教育内容的概念应该更大。

5学校教育与非学校教育相比:内容上更注意全面性和系统性,更注意目的与内容之间的吻合。

6教育物资:这是教育活动中物的要素。

是指进入教育过程中各种物质资源。

根据作用的不同,分为:活动场所与设施、教育媒体及教育辅助手段三大类。

三者的区别不仅在功用上,而且在灵活的可变程度、与教育主体关系的密切程度上依次递增,也就是说在介入教育活动的深度上存在差异。

教育媒体:是教育活动中两类主体(教育者与受教者)之间传递信息的工具。

教育媒体是教育内容的载体,也是教育中其他信息的载体。

教育辅助手段:是那些帮助教育者教和受教育者学的物质工具与技术手段,它与媒体的区别在于它本身并不是教育中需传递信息的载体,而是某些信息载体传递时必须有的工具或手段。

如录音机、计算机以及供学生学习使用的工具,它与教学媒体的材料有密切关系。

教育的基本要素及其关系构成教育活动的基本要素是:教育者与受教育者;教育内容与教育物资。

而教育物资是指进入教育过程的各种物质资源.根据这些物质资源在教育中的小同作用,可以把它们分为教育的活动场所与设施、教育媒体以及教育辅助手段三大类。

这是教育活动中物的要素(非教育基本的要素).1.教育者是教育过程中“教"的主体在教育活动中以教为职责的人是教育者。

教育者是教育过程中“教"的主体,主要体现在:教育者是社会文化和价值取向的传播者;是科学知识和社会文明的传播者;是教育活动的设计者、组织者和实施者,对教育活动的展开起领导作用;是学生学习发展的指导者;是一个具有自我提高能力的学习者。

2.受教育者是教育过程中“学”的主体在教育过程中以学为职责的人被称为受教育者.受教育者是教育的对象,也是学习的主体,其主体性体现在:受教育者是学校存在的主体;是学校职能部门及其管理的中心;是学校和教师评价的主体;是教育任务完成的主体。

此外,受教育者的主体性还体现在,受教育者的身心发展特点制约着教师的教,受教育者的独立性、选择性、需要性、创造性和他们个人的兴趣、爱好、主观能动性等这些主体性特征也制约着教师的教学活动。

3.教育内容是师生共同认识的客体。

教育内容是基于一定社会的生产力和科学文化技术发展水平之上,学校向学生传授的知识和技能,灌输的思想和观点,培养的习惯和行为的总和,教育内容在学校中的具体表现形式是课程标准和教科书。

首先,教育内容是联系教育者和受教育者的中介.其次,最佳的教育内容是目的性与对象性的统一.教育内容内在地包括教育目标。

因为教育目标是教育活动所要达到的预期结果,也是衡量教育活动效果的标准,是教育内容传授的出发点和归宿。

教育目的的价值取向是指教育目的的提出者或从事教育活动的主体,依据自身的需要对教育价值做出选择时所持的一种倾向。

教育目的的价值取向主要有以下三种。

1、人本位的价值取向。

认为人的价值高于社会价值上,把人作为教育目的的根本所在.个人本位论者主张教育目的的提出应当根据受教育者的本性,而不是从社会需要出发。

课程与教学的基本构成要素一、引言课程与教学是教育活动的核心,是学校教育的基本组成部分。

课程是教学的载体,教学是课程的实施过程。

本文将从课程和教学两个方面,探讨它们的基本构成要素。

二、课程的基本构成要素1. 教育目标:课程的设计应以明确的教育目标为基础,这是对学生知识、能力和素养的预期结果。

教育目标应符合国家课程标准和学校教育目标,明确学习者所需掌握的知识和技能。

2. 课程内容:课程内容是教学的核心,包括教育部门规定的必修课程和学校自主设置的选修课程。

课程内容应具有科学性、系统性、实用性,能够满足学生的认知需求和实际应用。

3. 教材与教具:教材是课程实施的重要参考资料,教具是教学过程中使用的教学工具。

教材应与教育目标和课程内容相适应,具有合理的结构和清晰的表达,教具应能够激发学生的学习兴趣和提高教学效果。

4. 教学方法:教学方法是教师在教学过程中采用的策略和手段,包括讲授、讨论、实验、实践等多种形式。

教学方法应根据学生的学习特点和课程内容的要求,灵活运用,以促进学生的主动参与和深度学习。

5. 评价与考核:评价与考核是对学生学习成果的评估和反馈,可以分为形ative评价和summative评价。

形ative评价是指教学过程中对学生的持续评估,以帮助学生改进学习;summative评价是指对学生学习成果的总结性评估,用于评定学生的学业水平。

三、教学的基本构成要素1. 教学目标:教学目标是教师在课堂上希望学生达到的预期结果。

教学目标应与课程的教育目标相一致,明确学生应掌握的知识、技能和情感态度。

2. 教学内容:教学内容是教师在教学过程中传授给学生的知识和技能。

教学内容应与课程的内容要求相符合,结构合理、层次清晰,能够满足学生的学习需求和能力发展。

3. 教学方法:教学方法是教师在教学过程中运用的具体策略和手段。

教学方法应根据学生的学习特点和教学目标的要求,选择合适的教学方法,以提高学生的学习效果和兴趣。

4. 教学资源:教学资源是教师在教学过程中使用的各种教学工具和教育技术。

论述教育活动的基本构成要素及其关系

教育活动是指教育者和学习者之间进行的一系列有意识、有计划、有组织的教育行为。

其基本构成要素包括:

1.目标:教育活动的目标是指教育者和学习者为实现教育目的所制定的预期结果。

目标要具有可操作性、可度量性、可达性和可解释性等特点。

2.内容:教育活动的内容是指教育者要教给学习者的知识、技能、态度和价值观等。

内容应该具有系统性、完整性和实用性等特点。

3.方法:教育活动的方法是指教育者通过各种手段和方式把教育内容传授给学习者的过程。

方法要具有适切性、互动性和启发性等特点。

4.评价:教育活动的评价是指对学习者的学习成果或教育过程的有效性、质量和效果进行的评估。

评价要具有客观性、科学性和公正性等特点。

这四个构成要素相互作用,构成了教育活动的基本框架和内容。

目标、内容和方法三者之间相互依存,相辅相成,互为条件。

评价则是对这三者的有效性、实效性以及其他方面进行验证和改进的依据。

因此,在教育活动的实践中,每一个构成要素都非常重要,它们的关系也体现了教育活动的整体性和系统性。

第一章教育与教育学1、教育者、受教育者、教育影响是构成教育活动的基本要素。

2、生物起源说的代表人物主要有法国的利托尔诺、美国的桑代克和英国的沛西-能。

3、美国心理学教孟禄是心理起源论的代表人物,著有《教育史教科书》一书。

4、劳动起源说的代表人物主要是前苏联米丁斯基、凯洛夫等教育史学家和教育学家。

5、古代印度宗教权威至高无上,教育控制在婆罗门教和佛教手中。

6、古代埃及设置最多的是文士学校,“以僧为师”、“以(书)吏为师”成为古代埃及教育的一大特征。

7、教育学是一门以教育现象、教育问题为研究对象,探索教育规律的科学。

8、教育学的萌芽:柏拉图的《理想国》、亚里斯多德的《政治学》、昆体良的《雄辩术原理》、《论语》、《孟子》、《四书集注》、《师说》。

9、《学记》是我国也是世界上最早的一部教育著作。

10、古罗马教育家昆体良的名著《论演说家的教育》,被誉为欧洲古代教育理论发展的最高成就。

11、1623年,英国哲学家培根发表了《论科学的价值和发展》一文,首次把教育学作为一门独立的科学确立下来,与其他学科并列。

12、夸美纽斯的《大教学论》、洛克的《教育漫画》、卢梭的《爱弥儿》。

13、夸美纽斯的《大教学论》成稿于1632年,是近代独立形态的教育学的开端。

14、教育学作为一门学科在大学传授,首先发生在德国,康德。

15、1806年,赫尔巴特发表的《普通教育学》是教育学发展历史上具有划时代意义的著作,被誉为第一部科学形态的教育学,是教育科学形成的标志。

16、赫尔巴特的教育思想通常被视为“传统教育“的代表。

17、实验教育学的主要代表人物是梅伊曼和拉伊。

18、实用主义教育学的主要代表人物是杜伊;他提出“教育即生活”、“学校即社会”、“从做中学”等教育观念,形成以“儿童、经验、活动”为中心的“新三中心”教育教学观。

19、杜威被称作现代教育之父。

第二章教育与社会1、经济对教育的决定和制约1)、经济发展对教育的需求是促进教育发展的动力2)、经济发展水平决定和制约教育发展的规模和速度以及教育的内部结构3)、经济发展水平决定和制约教育目的4)、经济发展水平决定和制约学校的课程设置与内容5)、经济发展水平对教学手段和教学组织形式有着重要的制约作用2、教育的经济功能1)、教育是劳动力再生产的基本途径2)、教育是科学技术再生产的最有效形式3)、教育是创造和发展新的科学技术的重要基地3、社会文化对教育的制约作用1)、社会文化规范影响着教育的价值取向,制约着人的教育观念2)、社会文化影响教育内容3)、社会文化还具有非正式的教育作用4、教育的相对独立性1)、教育是培养人的社会实践活动2)、教育具有历史继承性3)、教育具有与政治经济制度和生产力的发展的不平衡性第三章教育与个体发展1、个体身心发展的动因:内发论、外铄论、多因素相互作用论2、内发论的代表人物有:孟子、弗洛伊德、威尔逊、格赛尔。

简述教育活动的基本构成要素及其相互关系教育活动是指在社会组织形式和信息技术条件下,由教育机构专业人员设计和组织实施,旨在改善学习者知识、技能、态度和素质,增进公民儿童、青少年和成人教育过程中学习者的成长和发展的行为。

教育活动由三个基本构成要素组成:目标、活动、结果。

目标是教育活动最重要的构成要素,它主要定义了教育活动的意义,指明教育活动的方向,以及活动的初衷和未来的意义,引导教育者和受教育者的行为。

活动是实施教育活动的具体方法和步骤,与实施教育目标有关,它可以是计划行为,也可以是临时行为,它包括了教育者和学生之间不同方式、形式和技术的交流。

结果反映教育活动的成果,反映实施教育活动目标的程度,是评价教育活动的依据,它在教育期间的短期和长期内反馈给教育者和学习者以衡量它们的行为和学习效果。

这三个基本构成要素之间存在着紧密的关系,它们的有效结合和互相衔接是实施有效教育的前提和条件,也是教育成果的决定因素。

目标可以视为教育活动的前提,它决定着教育活动的进行与否,也决定着教育活动的方向和内容;活动是实现目标的实际方式和步骤,它针对目标可以选择不同的活动来加以实施,以达到要求的变化;结果可以视为教育活动的验证和反馈,它衡量着教育活动的成果,以反馈给教育者和学习者以修正教育行为。

因此,只有三个构成要素之间相互衔接和有效结合,教育活动才能获得最大的效果。

In summary, the three basic components of educational activities are goals, activities and results, which are closely related to each other and constitute the precondition and basis for effective education. Goals define the purpose and direction of educational activities, and provide guidance for the behavior of educators and learners; activities are concrete ways and steps to achievethe objectives, with different methods, forms and technologies used in communication between teachers and students; results reflect the results of educational activities and measure the degree to which they achieve the educational objectives, providing feedback to educators and learners to measure and correct their behavior and learning effects. Therefore, only through the mutual connection and effective combination of these three elements, can educational activities obtain maximum effect.。

教育的基本构成内容教育的构成要素(一)关于教育构成要素的诸种观点关于构成教育活动的基本要素,学者们的观点还不一致,比较有代表性的有三要素说、四要素说、五要素说和六要素说。

一是三要素说:南京师大教育系编的《教育学》认为,教育活动的要素有教育者(是教育实践活动的主体)、受教育者(是教育实践活动的对象)和教育影响(是教育实践活动的手段);王道俊、王汉澜主编的《教育学》把教育活动的基本要素分为教育者、受教育者和教育措施(包括教育的内容和手段);陈桂生先生在其著作《教育原理》中把教育活动的要素分为教育主体、客体和教育资料。

全国十二所重点师范大学联合编写的《教育学基础》中认为教育活动的基本要素包括教育者、学习者和教育影响。

二是四要素说:即把教育活动的要素分为教育者、受教育者、教育内容和教育手段。

三是五要素说:这种观点认为教育是由教育者、受教育者、教育方法、教育内容、教育环境构成。

四是六要素说:这种观点认为教育应该是由六大要素构成的,即教育者、受教育者、教育内容、教育手段、教育途径和教育环境。

(二)教育的基本构成要素教育的基本构成要素主要包括:1.教育者:“教育者”就是从事教育活动的人。

一个真正的教育者必须:有明确的教育目的,理解他在实践活动中所肩负的促进个体发展及社会发展的任务或使命。

那些偶尔对学生的身心发展产生影响的人,不能称其为教育者。

所以,教育者意味着一种“资格”,是能够根据自己对于个体身心发展及社会发展状况或趋势的认识,来“引导”、“促进”、“规范”个体发展的人。

因此,“教育者”这个概念,不仅是对从事教育职业的人的“总称”,更是对他们内在态度和外在行为的一种“规定”。

这样才能从“类”和“质”两方面来把握这个概念。

2.学习者:这里使用“学习者“的概念而不使用“受教育者”或“学生”这两个概念,是因为“受教育者”是一种比较被动的存在,而比起“学生”来说,“学习者”是一个更能概括多种教育对象类型的词汇。

比起教育者来,学习者有其自身的特点:不同的人有不同的学习目的;不同的人有不同的学习背景或基础,并由此影响到各自的学习兴趣、能力或风格;不同的人在学习过程中所遭遇的问题与困难不同,进行有效学习所需要的帮助也不同;不同的学习者对于自身学习行为反思和管理意识与能力不同,从而影响到他们各自的学习效率和质量。

中小学幼儿园教师考编《教育学原理》知识点汇编(1)1、教育是一种培养人的社会活动。

2、教育活动的三个基本要素:教育者,受教育者,教育影响;教育影响是构成教育的必不可少的要素之一。

3、教育活动基本要素的相互关系:(1)教育者与受教育者之间的相互作用。

(2)教育者与受教育者之间的关系以一定的教育影响为中介。

4、教育的起源:生物起源说,心理起源说,劳动起源说。

教育的生物起源说和心理起源说的共同缺陷是都否认了教育的社会属性,否认了教育是一种自觉的、有意识的活动。

5、教育起源于劳动。

(1)首先,人类教育是伴随人类社会的产生而产生的,推动人类教育起源的直接动因是劳动过程中人们传递生产经验和生活经验的实际社会需要。

(2)其次,教育也起源于人的自身发展的需要。

因此,教育的起源一方面与其他社会现象有共同之处,即随人类社会的出现而出现,出于人类谋求社会生活的需要;另一方面,也有其自身的独有特质,即教育也起源于个体发展的需要,是人的社会需要和人和自身发展需要的辩证,我们要注意:(1)经济上,由于铁制工具的使用,奴隶制社会的生产力得到了很大的发展;(2)政治上,在体脑分工的基础上,社会出现了阶级和国家;(3)文化上,到了奴隶制社会,人类已经积累了大量的生产劳动经验和社会生活经验,且其中不少已经在漫长的岁月中系统化、抽象化,形成了分门类的知识和学问,如天文、地理、水文、医学、数学、建筑等。

8、原始社会的教育的特点:(1)教育的非独立性(2)教育的原始性(3)教育的平等性、普及性9、奴隶社会教育和封建社会教育(古代教育)的特点:(1)教育已经从社会生活特别是生产劳动中分离出来,但学校教育与生产劳动相分离,学校轻视体力劳动,鄙视体力劳动者,轻视生产知识的传授(2)学校教育为奴隶主阶级和地主阶级所垄断,具有鲜明的阶级性、等级性,学校成了统治阶级培养统治人才的场所(3)基本的教育组织形式是个别教学,教育过程是一种灌输和被动接受的过程。

教师招聘考试题库《教育理论基础知识》考点强化练习最新版(二)1、填空题教育是一个复杂的社会现象,构成教育活动的基本要素包括____。

参考答案: 教育者、受教育者和教育措施本题解释:参考解析:教育者、受教育者和教育措施2、单选题马克思认为,正确的教育起源论是_____。

A : 生物起源论B : 心理起源论C : 劳动起源论D : 神话起源论参考答案: C本题解释:【答案】C。

解析:马克思主艾唯物史观批判了生物起源论和心理起源论否认教育的社会性的观点,认为教育起源于人类社会的生产劳动实践之中。

人与动物最根本的区别就是人类会制造和使用工具。

年长一代为了延续种族的生产、生活,有目的地把生产技能、技巧以及经验传授给下一代,教育就是在这种经验传递中产生的。

人在社会中生活,就要在共同的行为规范中行动,在长期的劳动过程中,表达意义和情感的语言产生了,人类的大脑、四肢进一步发展,活动能力和协调性不断增强。

所以,劳动促进了人类的发展,也为教育的产生提供了前提条件。

可以说,没有劳动,就没有人类社会的发展,就没有教育。

教育起源于劳动,依赖于社会生产生活实践。

3、单选题进一步探索研究在各个社会领域中心理活动的具体现象及其规律的心理学是_____A : 社会心理学B : 理论心理学C : 应用心理学D : 普通心理学.参考答案: C本题解释:参考答案:C。

4、单选题根据思维过程中凭借物或形态的不同,可以将思维分为_____A : 动作思维、形象思维和抽象逻辑思维B : 动作思维、形式逻辑思维和非形式逻辑思维C : 形象思维、抽象逻辑思维和求同思维D : 形象思维、动作思维和形式逻辑思维.参考答案: A本题解释:参考答案:A。

5、单选题提出“泛智”教育思想,主张“把一切事物教给一切人类”的教育家是_____A : 培根B : 夸美纽斯C : 赫尔巴特D : 赞科夫参考答案: B本题解释:参考答案:B。

参考解析:夸美纽斯是捷克著名的教育家,他认为通过一定的教育方式,每一个人都能够接受并掌握知识,所以他主张把广泛的自然知识传授给每一个普通人。

专题一教育概述一、单项选择题1.教育活动的基本构成要素包括教育者、受教育者和()A.教育影响B.教育手段C.教育物资D.教育内容2.教育与其他社会活动的根本区别集中体现在()A.为人类社会所特有B.培养人C.具有历史性D.起源于劳动3.在家长会上,小刚父母碰到小红父母时说:“你家小红教育得真好,她每次考试都名列前茅。

”小刚父母所说的教育属于()A.一种过程的教育B.一种方法的教育C.一种社会制度的教育D.一种社会公德的教育4.下面对教育的理解,正确的是()A.教育就是指学校教育B.教育是指个体学习和发展的过程C.教育对社会和个体发展的影响总是好的D.教育是在一定社会背景下发生的促进个体社会化和社会个性化的实践活动5.教育是培养人的一种社会活动,是传承社会文化、传递生产经验和社会生活经验的基本途径。

下列关于教育的概念,说法错误的是()A.教育是人类特有的社会现象,动物界不存在教育B.教育随着人类的产生而产生,随着社会的发展而发展C.教育能增进人们的知识和技能,影响人们的思想观念D.教育就是指学校教育,即有目的地对学生身心施加影响6.我国最早提出“教育”一词的是()A.孔子B.墨子C.孟子D.荀子7.工业社会是在农业社会的基础上建立起来的一种比较高级的社会形态,以机器大工业的出现为主要标志,工业社会的教育也呈现出很多新的特征,关于其特征,下列说法错误的是()A.现代学校的出现和发展B.教育与生产劳动从分离走向统一C.教育的公共性日益突出D.教育阶级性的出现和强化8.“教、上所施,下所效也”,“育,养子使作善也”。

对“教育”作此解释的是()A.许慎B.孔子C.朱熹D.韩愈9.著名生态学家、生物学家劳伦兹发现,刚出生的小鸭子会发生“印刻”,即模仿第一眼看到的动物进行学习。

这一观点支持了教育的()A.神话起源说B.生物起源说C.劳动起源说D.心理起源说10.教育活动不仅存在于人类社会,而且存在于动物界,教育起源于生存本能活动,否认了教育的社会属性,这是教育的生物起源说的观点。

教育活动的驱动型性要素

教育活动的基本要素:教育者、受教育者、教育措施。

教育者不仅是教育实践活动的一个基本要素,而且是教育实践活动的主体。

在教学过程中。

教师所选择的教学内容丰富有趣.教学方法新颖

灵活多变,能提高学生大脑皮层神经元的兴奋程度,扩大兴奋面积,促进学生注意力稳定集中,提高学习的积极性,提高教学的质量。

在教育过程中,以学为职责的人被称为受教育者。

受教育者在学习过程中,不但受智力因素的制约,也受非智力因素的影响。

这两种因素都制约着受教育者教育活动的进行速度、效益和质量。

教育手段是指教育者为达到一定教育目的所采用的活动方式和

方法的总称。

教育媒体具有多种形式,从最简单的实物、口头语言到图片、书面印刷物、录音磁带、录像带、电影、电视、计算机程序等等。

它们的形式是随着人类科学技术的发展,教育活动的日趋普及化、个别化而越来越丰富多彩和综合化。

教育活动基本要素一、目标(Goal)教育活动的目标是指在教育过程中所希望达到的预期结果。

目标应该明确、具体、可衡量,以便评估活动的成效。

例如,一个教育活动的目标可以是提高学生的数学能力,使他们能够熟练掌握基本的数学概念和运算技巧。

二、内容(Content)教育活动的内容是指所要传授和学习的知识、技能和价值观。

内容应该与目标相一致,并且能够满足学生的学习需求和兴趣。

例如,在一堂化学实验课中,内容可以包括化学反应的原理、实验步骤和安全注意事项。

三、方法(Method)教育活动的方法是指实施教学的方式和策略。

方法应该根据目标和学生的特点选择合适的教学方法,以激发学生的学习兴趣和提高他们的学习效果。

例如,在一堂语言课中,可以采用听说读写结合的综合教学法,通过多种活动形式培养学生的语言能力。

四、资源(Resource)教育活动所需的资源包括教材、教具、设备和师资等。

资源的选择和利用应该与目标和内容相匹配,以提供良好的学习环境和条件。

例如,在一堂艺术课中,可以准备绘画工具、色彩搭配的参考资料等资源,为学生提供充分的艺术创作条件。

五、评价(Evaluation)教育活动的评价是对学生学习成果和教学效果的检查和评估。

评价可以通过考试、作业、实验报告、观察记录等方式进行。

评价结果可以为教师提供反馈信息,帮助他们调整教学策略和改进教学方法。

同时,评价也可以激励学生,促使他们更加努力地学习。

六、环境(Environment)教育活动的环境是指学生进行学习的场所和条件。

环境应该安全、舒适、有利于学习和交流。

教育活动的环境可以包括教室、实验室、图书馆、户外等不同的场所。

不同的环境可以提供不同的学习体验和机会,激发学生的学习兴趣和创造力。

七、时间(Time)教育活动的时间是指活动的安排和持续时间。

时间的合理安排可以提高学习效果和学习效率。

教育活动的时间应该充分利用,合理分配各个环节的时间,确保学生能够充分参与和消化所学内容。

教育得基本要素及其关系构成教育活动得基本要素就是:教育者与受教育者;教育内容与教育物资.而教育物资就是指进入教育过程得各种物质资源。

根据这些物质资源在教育中得小同作用,可以把它们分为教育得活动场所与设施、教育媒体以及教育辅助手段三大类。

这就是教育活动中物得要素(非教育基本得要素)。

1.教育者就是教育过程中“教”得主体在教育活动中以教为职责得人就是教育者。

教育者就是教育过程中“教”得主体,主要体现在:教育者就是社会文化与价值取向得传播者;就是科学知识与社会文明得传播者;就是教育活动得设计者、组织者与实施者,对教育活动得展开起领导作用;就是学生学习发展得指导者;就是一个具有自我提高能力得学习者。

2.受教育者就是教育过程中“学”得主体在教育过程中以学为职责得人被称为受教育者.受教育者就是教育得对象,也就是学习得主体,其主体性体现在:受教育者就是学校存在得主体;就是学校职能部门及其管理得中心;就是学校与教师评价得主体;就是教育任务完成得主体.此外,受教育者得主体性还体现在,受教育者得身心发展特点制约着教师得教,受教育者得独立性、选择性、需要性、创造性与她们个人得兴趣、爱好、主观能动性等这些主体性特征也制约着教师得教学活动。

3.教育内容就是师生共同认识得客体。

教育内容就是基于一定社会得生产力与科学文化技术发展水平之上,学校向学生传授得知识与技能,灌输得思想与观点,培养得习惯与行为得总与,教育内容在学校中得具体表现形式就是课程标准与教科书。

首先,教育内容就是联系教育者与受教育者得中介。

其次,最佳得教育内容就是目得性与对象性得统一.教育内容内在地包括教育目标。

因为教育目标就是教育活动所要达到得预期结果,也就是衡量教育活动效果得标准,就是教育内容传授得出发点与归宿。

教育目得得价值取向就是指教育目得得提出者或从事教育活动得主体,依据自身得需要对教育价值做出选择时所持得一种倾向。

教育目得得价值取向主要有以下三种。

1、人本位得价值取向。

教育活动的基本要素其实,教育活动的基本要素是教育活动最原初、最简单,同时也是最核心、最基本、最基础的存在形态。

凡是教育活动都具有教育者、受教育者、教育内容和教育活动方式等基本要素,这是构成教育活动的共性;缺少了其中任何一个要素都不可能成为真正的教育。

即使是寓于社会交往与活动中的原始教育也应含有教育的各个基本要素;今天,现代教育已发展成为庞大而复杂的教育体系,包括学校教育系统、师资培训系统、教育管理系统、教育出版系统、教育理论研究系统等,都由教育的基本要素演化而来,并以此为基,以此为本。

但是,教育活动的基本要素也不可泛化,不应当把未参与教育活动的人也列人教育者或受教育者范畴。

探究与掌握教育活动的基本要素有重要意义。

其一,有助于认识教育的质的特性。

无论教育现象如何纷繁复杂,只要是教育就必然包含这四个基本的要素,只有包含这四个基本要素的活动才是有意识有成效地进行培养人的教育活动,才能称其为教育。

缺少了其中任何一个要素,就不可能构成教育活动,就不能称其为教育。

其二,有助于剖析教育活动的机制。

可以分别地研析教育者、受教育者、教育内容和活动方式等每个要素的特性及其在教育活动中的地位、作用,可以综合地考察它们之间的相互关系与整体功能,使我们能够深人地认识教育活动的结构与功能,更好地设计教育的活动并提高其效能和质量。

其三,有助于研究和抓好教育各个部门的工作。

对教育活动基本要素的研究、设计与操作固然是源于进行与改进微观教育活动的需要,但到了近现代,对教育基本要素的关注远远超出教育活动的范畴,已发展成为从宏观上研究与改进教育活动的各个部门(如师资培训、教材编写与出版、教育与教学改革、学校管理、教育评价、教育行政、教育研究等)工作,以推进教育事业的向前发展和教育质量的不断提高。

一、教育者教育者是指参与教育活动、与受教育者在教学或教导上互动,对受教育者体、智、德、美、行(实践智慧与能力)等方面的发展产生影响的人,主要指教师。

教育活动基本构成要素

教育活动是指为了达到教育目的而组织和开展的一系列活动。

教育活动基本构成要素有目标、内容、方法、手段和评价。

下面将逐一介绍这些要素。

一、目标

目标是教育活动的出发点和归宿,是活动的导向和衡量标准。

教育活动的目标应该明确、具体、可操作,并与学生的发展需求相匹配。

目标的制定应考虑学生的年龄特点、认知水平和兴趣爱好等因素,同时也要与教育机构或社会的期望相一致。

二、内容

内容是教育活动中所要传授和学习的知识、技能、态度等方面的内容。

内容的选择应基于学生的学习需求和实际情况,要适应学生的年龄特点和认知能力,同时也要与社会发展的需求相结合。

内容的组织应有层次性、系统性和循序渐进性,以便学生能够逐步掌握并运用所学知识。

三、方法

方法是教育活动中所采用的教学手段和教学策略。

方法的选择应根据教育目标和学生的特点来确定,要注重启发学生的思维,培养他们的创新能力和问题解决能力。

方法可以包括讲授、讨论、实验、观察等,也可以利用现代科技手段进行教学,如利用多媒体教学、

网络教学等。

四、手段

手段是教育活动中所采用的教育资源和辅助工具。

手段的选择应根据教育目标和教育内容来确定,要充分利用各种教育资源和辅助工具,如教材、课件、实验设备、实物模型等。

手段的使用要符合教育原则和教育规律,能够激发学生的学习兴趣,提高他们的学习效果。

五、评价

评价是教育活动中对学生学习效果和教育质量的评判和反馈。

评价应包括学生的学习成绩、学习态度和学习能力等方面的评价,既要注重结果评价,也要注重过程评价。

评价的方式可以包括考试、作业、实验报告、小组讨论等,也可以利用综合评价的方法进行评价,如学业水平考试、学科竞赛等。

教育活动的基本构成要素包括目标、内容、方法、手段和评价。

这些要素相互关联、相互作用,共同构成了一个完整的教育活动系统。

只有在这些要素的合理组织和有效运用下,教育活动才能达到预期的教育效果,促进学生的全面发展和个性成长。

教育者应根据学生的特点和需求,合理设计教育活动,不断改进和创新教育方法,为学生提供优质的教育服务。