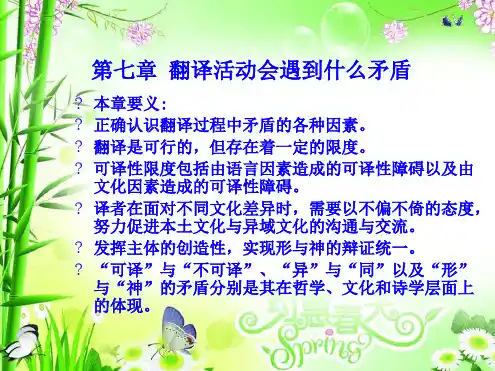

第七章 翻译活动会遇到什么矛盾

- 格式:pptx

- 大小:159.32 KB

- 文档页数:31

口译是翻译形式的一种, 应该遵循专业翻译的一般准则, 但同时它也有自己的特殊性。

口译的特殊性令其在实践中产生了很多与一般翻译理论相悖的矛盾, 这些矛盾的处理是否得当,直接影响到口译质量的优劣。

口译是翻译形式的一种,因而必须遵循翻译的一般准则。

但口译又是翻译形式中非常特殊的一个分支,有很多地方不同于笔译。

口译的基础是通过言语领会说话者的意思,再通过言语让听话者领会说话者的意思。

而这个过程必须在没有任何外援的情况下于极短的时限内完成。

为了完成这个过程,译员必须要做到听中有“记”,记中有“思”,思中有“译”。

[1]这就使口译与一般的笔译比较起来困难很多,也令其成了翻译界的一个特色领域,在实践中产生了很多与一般翻译理论相悖的矛盾。

这些矛盾一直困扰着众多的口译工作者,很多从事口译的人员都觉得要出色地做好口译工作相当困难。

通过十多年的实践,笔者认为在具备扎实的中外语言和文化基础,并了解口译基本原则和技巧的前提下,如果能处理好以下几对常见的矛盾,就能很好地完成口译任务。

下面本文就以一些实例为对象,对这几个矛盾分别进行阐述。

忠实与灵活的矛盾“忠实”(faithfulness),一向被认为是翻译最基本的标准,所以,“忠实”也被用作衡量口译质量优劣的主要准则。

但在口译工作中,往往很难做到“忠实”两字,有时虽然忠实于原语,却得不到听众的认同。

初做口译的人往往把注意力放在“语言对应”上,结果经常“卡壳”。

较口译而言,笔译有足够的时间去构思、推敲,努力地达到“忠实”,而口译却具有较高的灵活性。

这是由口译的性质决定的。

口译属“直接交际类”[2],语言意义通过声音、面部表情和肢体语言,以高度综合的形式得以传达。

而笔译则属于“间接交际”,其语言意义是通过文字和文字架构来传达的。

对口笔译的对比分析可以发现,口译具有较高的灵活性主要由以下三个特点决定。

第一,口译要求速度快。

据研究,一般口译比笔译要快三十倍,在这么短的时间内要做到语言各个层面的对等几乎是不可能的。

翻译的标准及其实践中矛盾的思考摘要〗本文介绍了几种翻译标准,同时介绍了在翻译实践中,这些标准之间的矛盾冲突直接影响着翻译活动的顺利进行,我们应该理性分析这些标准之间的关系。

〖关键词〗翻译标准对立统一【中图分类号】H159 【文献标识码】A 【文章编号】1006-9682(2009)01-0057-01所谓“信、达、雅”分别指的是:信——忠实原文,保证准确,即不改变原意,能把原来的信息正确地用另一种语言传达出来。

达——通顺,就是在对象语言中也是通顺的,不至于令人无法理解,要做到文从字顺。

雅——尽可能地用优美的语言进行表达,具有高度的欣赏性。

翻译的标准必须明确,并且切实可行,不然就无法起到应有的作用,其指导意义就无法体现。

“信”即忠实,意味着一个客观存在的对象完完全全、不多不少的再现。

在实践中,人们可能牺牲一部分“信”,但这往往是为了保证更大部分的“信”能够实现,仍然是为了最大限度的“信”。

客观上不忠实的翻译当然存在,对忠实的追求是维持原文与译文之间联系的纽带,这根纽带一经切断,译文无论达到了什么目的也不能被称为“译文”,翻译自然也就不复存在。

作为主观姿态的“信”之所以具有价值,就在于它必须向作为客观标准的“信”靠拢,使两者尽量重合,使阐释成为真正意义上的复制,而为了达到这个目标,从理论上说,最好的手段便是科学,通过运用“科学”,我们达到译文的“达”,也就是“通顺”的目的。

再如,Katherine Philips 诗的前四行,如果我们运用基本的汉语知识,就可以对译文进行调整而译为:我直到现在才算真正活着,我的快乐得到了加冕,我可以无愧地说,我不是你的,我就是你。

然而科学论,不管开始时它多么满怀信心,却终不免陷入深深的困惑。

改过的译文并不能尽如人意。

我们的科学知识,一方面,它确实做了、并将继续做出有意义的工作,尽管有人斥之为“死胡同”,人们仍将在这条路上“越走越远”。

然而,另一方面,它越往前行,目标就显得越遥远,道路上的障碍也就显得越来越难以逾越。

硕士研究生课程教学大纲《翻译概论》(英文名称:Foundations of Translation)一、课程说明1、课程编码:05511131012、学分:2学时:363、课程类别:专业学位基础课4、开课学院:翻译学院5、课程简介:本课程是翻译研究的基础课程,旨在向学生讲授翻译学的基本概念和原理,帮助同学们了解翻译所涉及的多方面的问题。

课程内容涵盖翻译的本质和过程,翻译的分类,翻译的标准,影响翻译的因素,译者的主体性,翻译的策略和方法,翻译研究前沿等。

课程围绕实例的分析展开理论讲述,帮助同学们由浅入深地了解翻译的最基本概念、最基础知识,旨在为以后的翻译学习打下良好的基础。

6、预备知识:双语能力,语言学、文学、文化基础知识7、教学目的与要求:本课程旨在让学生在纵向上了解中韩翻译的发展历史,在横向上把握中韩翻译过程及其各个环节的相互关系。

该课程将具体地从翻译所涉及到的语言(包括译入语和译出语)、文本(译文和原文)以及主体(作者和译者)这三大元素入手,使学生深入地认识翻译中各元素的特点、翻译过程的本质以及翻译理论与实践的关系,为学生的翻译实践提供相应的学科背景。

8、考核方法与要求:考核方法:闭卷考试组成及占分比例:期末考试100%9、教材与参考书:教材:许钧. 翻译概论. 外语教学与研究出版社,2009.参考书目:谭载喜. 翻译学. 武汉:湖北教育出版社,2000.二、教学内容纲要第一章翻译概说(学时:4)第一节翻译是什么?第二节翻译的是什么?第三节翻译有何作用?第二章翻译是什么?(学时:4)第一节翻译的历史概述第二节翻译活动的丰富性第三节语言学视角下对翻译的认识第四节研究视角的多元整合第五节译学研究的机遇与挑战第六节翻译之特性第三章翻译是如何进行的?(学时:4)第一节狭义的翻译过程第二节理解活动的基本特征第三节广义的翻译过程第四节文本生命的拓展与延伸第四章翻译什么?(学时:4)第一节什么是意义?第二节对意义的确定性和客观性的重新审视第三节意义的分类第四节在交流中让意义再生第五章谁在翻译?(学时:4)第一节谁是翻译的主体?第二节译者身份的传统定位第三节译者主体性的彰显第四节从主体性到主体间性第六章有什么因素影响翻译活动(学时:4)第一节文化语境与社会因素第二节意识形态与政治因素第三节翻译动机与翻译观念第四节语言关系与翻译能力第七章翻译活动会遇到什么矛盾?(学时:4)第一节可译与不可译之矛盾第二节异与同之矛盾第三节形与神之矛盾第四节三对矛盾的关系第八章翻译有什么作用?(学时:4)第一节对“译何为”的理论思考第二节翻译的历史定位第三节文化视角下的翻译之“用”第四节翻译价值面面观第九章如何评价翻译?(学时:4)第一节翻译批评的本质第二节翻译批评的价值与功能第三节翻译批评的类型第四节翻译批评的主题第五节翻译批评的标准第六节翻译批评的原则。

翻译过程中三对矛盾及关系初探翻译是一种把非原始语言(外语)转换成原始语言(本语)的过程。

它的一个最重要的作用就是把一般的文字信息以及多种文字文化传达出去,把双方的传统和文化以及思想交流到一起。

然而,这项复杂的工作也存在着三种矛盾和关系:权衡、准确性和对意义的理解及忠实性。

首先,在翻译过程中,译者必须权衡。

这归根到底源自文化差异。

通常,外国文化有着极具代表性又独特的特点,而译者需要考虑本国文化,要把根本文字内涵和抽象精神都考虑进去。

比如,一句英文谚语“Time and tide wait for no man”的直译是“时光如梭,不留人”,这可能会让国人听了有些费解。

因此,译者应当把原来的深刻含义转译出来,即“时间不等人”,让国人容易理解,否则就会大大损害了文字的意义完整性。

其次,翻译在过程中还应当具备准确性。

翻译是一种双向的活动,它需要既恪守原文的内容,又要保证译文的准确性,当文字的意义理解又完整性又较好的情况下,才能被视为准确的翻译。

例如,翻译英语书籍“The Old Man and the Sea”时,译者不应译为“老年人和大海”,而应该把原书的内在含义,因为主人公是被海洋折磨而勇往直前,终极取得成功的内容考虑进去,一般可以把“老人与海”来表达这个意思。

最后,在翻译过程中,理解及忠实性也同样重要。

忠实性可以说是翻译最基本的要求,因为这是衡量一个翻译作品是否优秀的标准。

同时,翻译前需要仔细理解原文,而不是采用死记硬背的方法,译者要把自己明确概括、简洁而准确表达出来,否则,译作的精髓就会被削弱,偏离原文的意义,他就很难成为一个出色的翻译工作者。

翻译是一项复杂的工作,需要译者能够恰到好处地权衡、准确表达内容,并且保证理解及忠实性。

唯有这样,才能把原文的文字内容及抽象精神充分表达出来,使双方文化交流更加深入且有效。

“忠实”的⽬标对于翻译本来是不待证明的、天然的要求,是千百年来翻译理论和实践⼀直围绕旋转的中⼼。

然⽽近来似乎颇有⼈对此持怀疑甚⾄否定态度。

《外国语》1998年第3期所载《从梦想到现实:对翻译学科的东张西望》⼀⽂可以作为⼀个典型的例⼦。

⽂中引勒菲弗尔语⽈:“忠实只不过是多种翻译策略⾥头的⼀种,是某种意识形态和某种⽂学观结合之下才导致的产物。

把它捧为⼀种可能的、甚⾄唯—⼀种可容许的策略,是不切实际的、徒劳⽆益的。

”⽂章作者据此及其他⼀些类似论点得出结论:“忠于原⽂不是理所当然的、的标准,世界上没有永恒不变的、绝对正确的标准。

”作者在同⽂另⼀处对“忠实”的标准发出了—连串有趣的疑问:在我国占⽀配地位的标准,都把“忠实”放在第⼀位,却很少有⼈问过⼀句“为什么”?翻译为什么⼀定要追求(限度的)忠实?……译者另有⽬的、另有所好⼜怎样?社会现实不容许、不利于追求限度的忠实⼜怎样?不完全忠实的译⽂⼀定有害吗?要是不忠实的译⽂达到了⽬的,甚⾄达到了“好”的⽬的⼜怎样?……可是,⼜为什么要强迫⼈家在两个极端之中选择⼀个——⼀端是百分之⼀百的忠实,另⼀端是零的忠实呢?译者为什么不能选择百分之七⼗、五⼗、三⼗的忠实呢?这⽆疑是对翻译理论提出了⼀个⾄关重要的问题。

对此本⽂⽆意正⾯做出回答,但却希望稍作探讨,从⽽达到认识翻译内部所蕴含深刻⽭盾的第⼀步。

如果我们退到起点,退到翻译活动的初衷,问题将显得⾮常简单。

翻译的出现是出于⽂化交流的需要。

在这⼀点上,完全可以把它⽐之于向国⼈介绍西洋绘画、西洋⾳乐,或者相反,把中国画或者中国的民族⾳乐介绍到国外去。

⽆论这种介绍活动的其他⽬的怎样,在⼀个⾸要的、根本的⽬标上它们是⼀致的:向⽬的⽂化的接受者呈现原作的本来⾯貌。

如果说在介绍绘画、⾳乐作品时对原作的⾊彩、线条或者曲调加以改易将显得荒谬绝伦的话,那么理想的翻译也不允许对原作随意窜改。

在这个起点上要求的是绝对忠实,我们并没有“百分之七⼗、五⼗、三⼗”的选择。

第七章翻译的篇章意识(2)篇章翻译常见问题及其对策具体就段落组合而言,英、汉之间的确存在着很大差异。

例如,汉语段落以“气”(语气)为先,逐一展开,语句组合灵活,不拘形态,行文布局往往依“气”而行,“气”终则句止,段中各小句多呈竹节型平行铺开,“形”散而“神”聚。

而英语则是一种语法关系配合制约严谨、形态标记鲜明、语义逻辑关系外显的语言,它以“形”统“义”,行文布局“形”到则“意”到,“形”不全则“意”不明,段落展开必须逻辑层次分明、语法关系严谨,因而它必须具备一套远比汉语完整精细得多的语法手段和规则。

翻译时若不明这一点,一味照搬汉语的方式在英语中行文布局,将会使译文章法大乱,溃不成文!7.1 斤斤于字比句次,措辞生硬主要表现为摆不脱原文字面的束缚,跟着原文亦步亦趋,斤斤于分寸不失。

一句一句看,似乎与原文相差无几,但就是读来别扭生硬,“翻译腔”十足,其结果往往是有字无篇,使作者的本义和原文意义大打折扣:例1. Solitude is an excellent laboratory in which to observe the extent to which manners and habits are conditioned by others. My table manners are atrocious(丑恶)----in this respect I’ve slipped back hundreds of years in fact, I have no manners whatsoever. If I feel like it, I eat with my fingers, or out of a can, or standing up---in other words, whichever is easiest.(1)孤独是一个很好的实验室,在其中观察礼貌和习惯受别人制约所达到的程度。

我的餐桌礼仪十分恶劣——这方面我已倒退了数百年;事实上我没有任何礼仪,如果我觉得喜欢,我就用手指吃,或用罐头吃,或站着吃——换句话说,看那种吃法最容易。

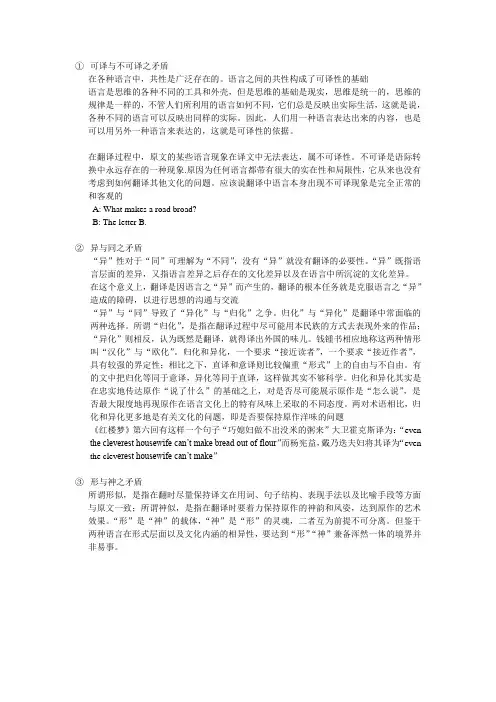

①可译与不可译之矛盾在各种语言中,共性是广泛存在的。

语言之间的共性构成了可译性的基础语言是思维的各种不同的工具和外壳,但是思维的基础是现实,思维是统一的,思维的规律是一样的,不管人们所利用的语言如何不同,它们总是反映出实际生活,这就是说,各种不同的语言可以反映出同样的实际。

因此,人们用一种语言表达出来的内容,也是可以用另外一种语言来表达的,这就是可译性的依据。

在翻译过程中,原文的某些语言现象在译文中无法表达,属不可译性。

不可译是语际转换中永远存在的一种现象.原因为任何语言都带有很大的实在性和局限性,它从来也没有考虑到如何翻译其他文化的问题。

应该说翻译中语言本身出现不可译现象是完全正常的和客观的A: What makes a road broad?B: The letter B.②异与同之矛盾“异”性对于“同”可理解为“不同”,没有“异”就没有翻译的必要性。

“异”既指语言层面的差异,又指语言差异之后存在的文化差异以及在语言中所沉淀的文化差异。

在这个意义上,翻译是因语言之“异”而产生的,翻译的根本任务就是克服语言之“异”造成的障碍,以进行思想的沟通与交流“异”与“同”导致了“异化”与“归化”之争。

归化”与“异化”是翻译中常面临的两种选择。

所谓“归化”,是指在翻译过程中尽可能用本民族的方式去表现外来的作品;“异化”则相反,认为既然是翻译,就得译出外国的味儿。

钱锺书相应地称这两种情形叫“汉化”与“欧化”。

归化和异化,一个要求“接近读者”,一个要求“接近作者”,具有较强的界定性;相比之下,直译和意译则比较偏重“形式”上的自由与不自由。

有的文中把归化等同于意译,异化等同于直译,这样做其实不够科学。

归化和异化其实是在忠实地传达原作“说了什么”的基础之上,对是否尽可能展示原作是“怎么说”,是否最大限度地再现原作在语言文化上的特有风味上采取的不同态度。

两对术语相比,归化和异化更多地是有关文化的问题,即是否要保持原作洋味的问题《红楼梦》第六回有这样一个句子“巧媳妇做不出没米的粥来”大卫霍克斯译为:“even the cleverest housewife can’t make bread out of flour”而杨宪益,戴乃迭夫妇将其译为“even the clev erest housewife can’t make”③形与神之矛盾所谓形似,是指在翻时尽量保持译文在用词、句子结构、表现手法以及比喻手段等方面与原文一致;所谓神似,是指在翻译时要着力保持原作的神韵和风姿,达到原作的艺术效果。

翻译教学中的矛盾透析摘要:翻译教学中存在的矛盾往往显现为语言与文化的游离、理论与实践的对立、艺术与科学的混淆。

本文试图通过对以上三对矛盾的分析,明晰相互间的关系,形成正确的认识,达到提高翻译教学质量的目的。

关键词:翻译;教学;语言与文化;艺术与科学一、语言与文化的游离翻译行为是立足于两种语言之间的社会行为。

使用不同语言的人们走到一起交往,必然离不开交流,交流的主要载体是语言,此时不同的语言自然就成了交流的障碍,这就需要翻译这样一种行为将语言进行转换,即由一个掌握两种语言的人将一种语言的意思用另一种语言表达出来。

人类的思维是息息相通的,但不同民族的历史背景和地理三因素却会对其形成与发展产生影响,自然条件、观念体系、宗教信仰以及其他因素所形成的差异自然就会在文化和语言上体现出来。

语言往往是与文化同步发展,而文化的发展也依赖着语言的支撑,因此,语言是文化传播的重要物质表达形式。

萨丕尔指出:“语言不能脱离文化而存在。

”我们可以透过一个民族的语言层面,而窥见这个民族绚丽多姿的文化形态。

(顾嘉祖、陆升,1990)正因为语言与文化之间存在的这种密不可分的关系,我们可以清楚地认识到:“任何文化交流都必须以翻译为前提,离开了翻译,不同语言之间的交流就不可能实现。

”(傅敬民等,2005)翻译教学中固然存在着许多难点,学生经常会在翻译实践中感觉荆棘满布,他们经过千辛万苦而形成的译文却是漏洞百出。

究其原因,除了诸多因素外,“文化是翻译过程中必然会面临也可能是最难的问题之一”(王树槐,2001)。

学生初学翻译时必然会急于求成,教师也常可能因为多种原因而忽视语言与文化之间的关系,不知不觉地在翻译教学中促使语言与文化之间的关系出现游离性,换句话说,就是只顾分析语言的表面意思,而疏于透析文本中语言的文化因素、文化内涵、文化背景,致使译文与原文文化脱节,造成一种语言空壳,影响了原文意思的正确传达。

分析起来,造成语言与文化关系游离的原因有以下几个方面:(1)语言转换模式中思想的丢失。

翻译活动中的矛盾翻译活动是在跨文化沟通中起着至关重要作用的一个环节。

然而,在翻译过程中常常会面临各种各样的矛盾和困难。

本文将探讨翻译活动中的矛盾,并分析各种矛盾的产生原因以及解决方法。

一、语言矛盾语言矛盾是翻译活动中最常见的问题之一。

不同语言之间的差异导致了语言翻译时的矛盾。

例如,中文和英文的表达方式不同,所使用的词汇和句法结构也存在差异,这就给翻译工作带来了很大的挑战。

解决语言矛盾的方法之一是理解并掌握各种语言的特点和规则。

通过深入学习和了解源语言和目标语言的文化差异,可以更好地把握词义和语境,避免在翻译过程中产生歧义和误解。

此外,翻译者还可以借助各种工具和资源,如词典、语料库等,来辅助翻译工作,提高翻译质量和效率。

二、文化矛盾文化矛盾是翻译活动中另一个重要的矛盾点。

不同文化背景下的人们对同一事物的认知和理解往往存在差异,这就给翻译带来了文化翻译上的矛盾。

解决文化矛盾的方法之一是进行文化适应性翻译。

翻译者需要具备广泛的文化知识,能够理解和把握不同文化之间的差异。

在翻译过程中,要注重在保留原文意思的基础上,根据目标读者的文化背景和价值观进行相应的调整和转换,以确保翻译的准确性和通顺性。

三、专业矛盾专业矛盾是指在特定领域内进行翻译时所遇到的问题。

例如,在科技、医学、法律等领域的翻译中,术语的准确性和专业性是非常重要的。

然而,由于不同领域之间存在差异,导致翻译活动中会出现专业上的矛盾。

解决专业矛盾的方法之一是进行专业培训和学习。

翻译者应该不断提升自己在特定领域的专业知识和技能,了解行业的最新发展和术语的使用。

此外,多使用专业工具和参考资料,如专业词典、行业标准等,能够帮助翻译者更好地理解和翻译专业术语,减少专业矛盾的发生。

四、时间矛盾在翻译活动中,时间矛盾也是一个不可忽视的问题。

有时,由于时间紧迫或任务过多,翻译者可能面临完成工作的压力。

这就对翻译质量和效率提出了更高的要求。

解决时间矛盾的方法之一是提高工作效率。

答:勒菲弗尔提出翻译在很大程度上受制于意识形态,他指出翻译必定受译者或当权者的意识形态和文学观的支配,必定不能真切反映原文的面貌。

翻译,特别是文学翻译,作为一种再创造的行为,在他背后,作为思想和解释系统的意识形态始终在起着作用,在勒菲弗尔看来,意识形态是通过译者影响翻译行为的,包括如下两个方面:一,译者认同他所处社会的意识形态,以积极方式去拟定译本,确定翻译的策略,去解决原文语言给翻译所造成的各种障碍;第七章P195- 1 请结合自己学习翻译或从事翻译实践的经历,举出翻译中的一些状况和矛盾。

可译与不可译之矛盾:在实践的层面上,谁也无法否认,翻译是可能的,也就是说“可译性〞是真实存在的。

但是,在人类不断翻译的同时,我们却又始终听到“翻译是不可能〞的说法。

异与同之矛盾:“异〞与“同〞这两个概念的重要性不言而喻,不可译往往源于“异〞,而可译那么基于“同〞。

与之相关,持不可译论者强调“异〞,持可译论者那么着眼于“同〞。

形与神之矛盾:翻译中的“形〞与“神〞“形〞与“神〞在本质上相互依存,不可分割,而翻译的根本任务,那么是要通过“形〞变,而到达“神〞的再生。

P195-5从文化交流的角度谈谈对翻译中异化与归化之争的态度。

答:译者作为跨越两种文化的使者,他所面临的有出发语文化与目的语文化。

面对这两种文化,出于不同的动机和目的,译者至少可采取三种文化立场:一、站在出发语文化的立场上。

二、站在目的语文化的立场上。

三、站在沟通出发语文化与目的语文化的立场上。

第一种往往导致所谓“异化〞“归化〞“异化〞与“归化〞“交流与沟通〞P195-7翻译活动中的三对矛盾关系的理解。

答:在翻译活动中,“可译〞与“不可译〞、“异〞与“同〞以及“形〞与“神〞的矛盾分别是其在哲学、文化和诗学层面上的表达。

第九章P221-1 请结合第八章内容以及功能主义翻译目的论,谈谈对“译何为〞的理解。

答:“译何为〞,即“翻译应该有何作为〞“目的〞包含三层意思:一是“谈翻译过程时,指过程的目标〞;二是“谈翻译结果时,指译文的功能〞;三是“谈翻译模式时,指模式的意图〞。

形与神之矛盾及三对矛盾之间的关系王雨晨摘要:本研究首先具体阐述了形与神的界说,包括其概观,以及各自的释义。

其次阐述了两者间的辩证关系。

最后从理论视角探究阐述翻译活动中的矛盾及其互相的关联。

研究表明:形与神之矛盾是翻译活动中一对重要并且互不可分的矛盾。

三对矛盾既相互关联又互相区别,都是翻译活动中的基本矛盾。

关键词:形与神;翻译活动;关系;矛盾1. 引言综述起来,翻译活动中有三对基本矛盾,分别为“可译”与“不可译”、“异”与“同”、“形”与“神”。

其中,“形”与“神”的问题,是讨论最多、意见也最难统一的根本问题之一。

“形”与“神”在本质上相互依存,不可分割,而翻译的根本任务,则是要通过“形”变,而达到“神”的再生。

问题在于,“形”变了,神是否依旧不变?本文将从翻译研究的视角进一步探讨这一问题。

并综合阐述了三对矛盾之间的紧密联系。

2.“形”与“神”界说2.1“形”与“神”概观在讨论“形”与“神”的关系问题之前,我们有必要对“形”与“神”这一对概念的来历以及翻译活动所涉及的“形”与“神”作一大致的界定。

“形”与“神”是中国古典哲学中的一对重要范畴,本来指人的形体和人的精神之间的关系,后来借用到传统文艺美学领域。

《庄子外物》中提到:“荃者所以在鱼,得鱼而忘荃;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄:言者所以在意,得意而妄言。

吾安得夫妄言之人而与之言哉!”这里庄子使用了引譬设喻的手法,意思是:竹子是捕鱼用的,一旦捕着了鱼就会被遗忘;兔网是用来逮兔子的,一旦逮着了兔子就会被遗忘;言语是用来表达思想的,一旦领悟了意义就会忘掉言语。

我怎样才能找到一个忘掉言语的人而跟他谈一谈呢?庄子在这里提到了“形”与“神”的关系:前者是人们的言语,即“言”;而后者指人们交流时要用言语表达的意义,即“意”,他欣赏的事那种“得意忘言”之人。

这一“意”与“言”的关系雏形后来又出现在中国古代文论中,并得到了进一步发展。

刘勰在《文心雕龙》中层提出过这样的思想:自己刚提起笔,其气势比搜寻言语表达时要强一倍;等到文章写成,所写只有所想的一半。