人教版初三语文下册文学作品研究性学习《线索》

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:3

《中考复习专题—线索》教学设计【教学目标】明晰文章线索,把握线索作用。

【课时安排】1课时【教学过程】一、回顾教材,考点探源1.导入语记叙文的线索是贯穿全文、将材料串联起来的一条主线,在文章的不同段落中都可见的词语、句子或是情况等等;并且在解读文章时可以依照用来解读文章含义,了解文章主旨。

它把文章的各个部分联结成一个统一、和谐的有机体。

如果说丰富而生动的材料是一粒粒珍珠,那么线索就是将这些珍珠串联起来的彩线。

因此,线索确定得恰当,会使文章内容多而不乱,全篇浑然一体。

故此,记叙文中确立线索很重要。

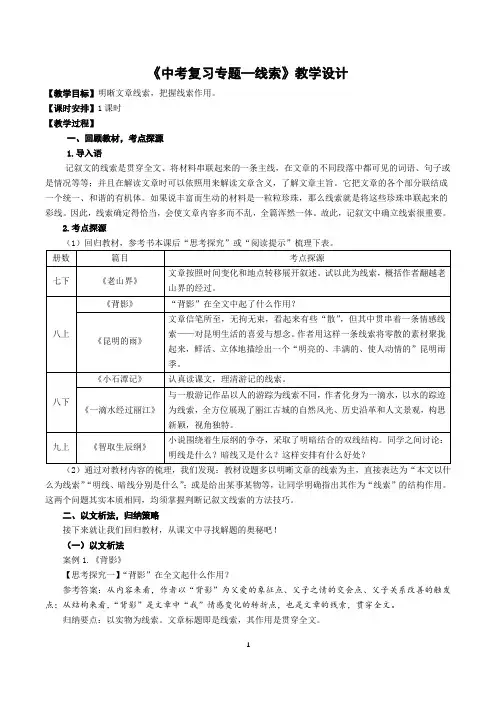

2.考点探源(1)回归教材,参考书本课后“思考探究”或“阅读提示”梳理下表。

(2)通过对教材内容的梳理,我们发现:教材设题多以明晰文章的线索为主,直接表达为“本文以什么为线索”“明线、暗线分别是什么”;或是给出某事某物等,让同学明确指出其作为“线索”的结构作用。

这两个问题其实本质相同,均须掌握判断记叙文线索的方法技巧。

二、以文析法,归纳策略接下来就让我们回归教材,从课文中寻找解题的奥秘吧!(一)以文析法案例1.《背影》【思考探究一】“背影”在全文起什么作用?参考答案:从内容来看,作者以“背影”为父爱的象征点、父子之情的交会点、父子关系改善的触发点;从结构来看,“背影”是文章中“我”情感变化的转折点,也是文章的线索,贯穿全文。

归纳要点:以实物为线索。

文章标题即是线索,其作用是贯穿全文。

案例2. 《小石潭记》【思考探究一】认真读课文,理清游记的线索。

参考答案:发现小潭——潭中景物——小潭源流——潭上气氛——同游之人归纳要点:以游踪(人物+地点)为线索,根据游览者的游览路线组织全文。

案例3.《老山界》【思考探究一】文章按照时间变化和地点转移展开叙述。

试以此为线索,概括作者翻越老山界的经过。

参考答案:第一天,下午动身,沿着山沟向上走;傍晚,到一户瑶民家攀谈;天黑了,到山脚,登山;之后走了半天(夜里),在山路上露宿;半夜里醒来,之后又睡着了;第二天黎明被人推醒,抢着吃了早饭;走了没多久,到了雷公岩;翻过雷公岩,继续爬山,“快要倒山顶”时,“落得很远了”;下午两点多,到了山顶;之后,一口气儿跑下山去。

语文中线索的定义

语文中线索的定义是贯穿整个作品的一条主线,它如同一根绳子,将文章或文学作品中的各种情节、人物、事件、情感等要素有机地串联起来,形成了一个完整的故事结构和逻辑脉络。

线索在叙事性文本中起到至关重要的作用,它可以帮助读者理清思路,把握作者的写作意图和主题思想。

线索可以分为明线与暗线两种:

-明线:通常指明显可见的故事情节发展线索,如围绕某一物品(信物)、特定事件发展的时间顺序、主人公的行为活动轨迹或地点

变换等。

-暗线:相对于明线而言,暗线则更侧重于隐含的情感线索或者

主题线索,往往通过作者对人物心理变化、象征寓意、情感起伏等内在元素的描绘,来展现作品深层次的主题或思想情感的变化过程。

中考作文复习《记叙文写作——线索》教案一、教学目标:1. 让学生理解记叙文写作中线索的重要性。

2. 培养学生运用线索进行记叙文写作的能力。

二、教学内容:1. 线索的定义和作用2. 常见线索的类型和运用3. 如何在记叙文中运用线索三、教学过程:1. 导入:以一篇优秀的记叙文为例,引导学生关注文中的线索,体会线索在记叙文中的作用。

2. 线索的定义和作用:讲解线索的概念,阐述线索在记叙文中的重要性。

3. 常见线索的类型和运用:介绍时间、地点、人物、事件等常见线索的类型,并通过实例分析其运用方法。

4. 如何在记叙文中运用线索:引导学生学会在写作中运用线索,使文章结构清晰、内容连贯。

四、课后作业:1. 分析一篇自己的作文,找出其中的线索,并思考如何改进线索的运用。

2. 写作练习:以“成长中的一件事”为主题,运用线索进行记叙文写作。

五、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与情况和提问回答表现。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,关注线索的运用情况。

3. 作文练习:评价学生在作文中线索的运用效果,给予鼓励和指导。

六、教学策略:1. 案例分析:通过分析优秀作文案例,让学生直观地理解线索在记叙文中的运用。

2. 小组讨论:分组让学生讨论如何在一篇作文中更好地运用线索,促进学生思考和交流。

3. 写作指导:针对学生写作中的问题,给予具体的指导和修改建议,提高学生的写作技能。

七、线索运用实例分析:1. 案例一:分析一篇以时间为线索的作文,讨论其优点和可以改进之处。

2. 案例二:分析一篇以人物为线索的作文,讨论其优点和可以改进之处。

八、课堂练习:1. 根据给定的素材,学生尝试运用线索进行记叙文写作。

2. 学生互相交换作文,进行互评和讨论,教师给予指导和总结。

九、课后拓展:1. 学生收集生活中的素材,尝试运用线索进行记叙文写作。

2. 学生可以尝试发表自己的作文,接受更多人的评价和反馈。

十、教学总结:1. 总结本节课的学习内容,强调线索在记叙文写作中的重要性。

中考作文复习《记叙文写作——线索》教案一、教学目标1. 让学生掌握记叙文写作的基本概念和技巧。

2. 培养学生运用线索组织文章结构的能力。

3. 提高学生在中考作文中获取高分的能力。

二、教学内容1. 线索的定义和作用2. 常见线索的类型及运用3. 如何在文章中设置和运用线索4. 线索在记叙文写作中的重要性5. 结合实例分析线索在优秀作文中的应用三、教学过程1. 导入:通过提问方式引导学生回顾记叙文写作的基本概念,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解线索的定义和作用:详细讲解线索在记叙文中的含义、作用以及如何运用线索组织文章结构。

3. 分析常见线索类型及运用:举例说明人物、事件、时间、地点等常见线索的运用方法。

4. 讲解如何在文章中设置和运用线索:引导学生学会在文章中巧妙地设置线索,使文章结构更加严谨。

5. 线索在优秀作文中的应用:分析优秀作文中线索的运用,让学生感受线索在记叙文写作中的重要性。

四、课堂练习1. 让学生运用所学知识,修改一篇自己在写作中存在线索问题的作文。

2. 选取几篇优秀作文,让学生分析其中线索的设置和运用。

五、课后作业1. 总结本节课所学内容,整理成课堂笔记。

2. 写一篇作文,运用所学的线索技巧,锻炼自己的写作能力。

3. 收集更多关于线索在记叙文写作中的应用实例,以便在今后的学习中相互交流和借鉴。

六、教学评价1. 通过课堂讲解、练习和课后作业,评价学生在线索认知和运用方面的进步。

2. 结合学生的作文修改情况和课堂表现,评价学生对线索技巧的掌握程度。

3. 鼓励学生在课后主动收集和分享优秀作文中线索的运用实例,以提高他们的写作水平。

七、教学策略1. 采用案例分析法,让学生通过分析优秀作文来学习线索的运用。

2. 运用对比分析法,让学生在修改自己作文的过程中发现并改进线索问题。

3. 采用互动式教学法,鼓励学生积极参与课堂讨论,提高他们的学习兴趣和积极性。

八、教学资源1. 优秀作文示例:用于分析和讲解线索在记叙文写作中的应用。

小说线索优秀教案教案标题:发掘小说线索的优秀教案教案目标:1. 学生能够理解什么是小说线索以及其在文学作品中的重要性。

2. 学生能够运用有效的方法和技巧来发掘和分析小说中的线索。

3. 学生能够通过线索的分析来深入理解和解读文学作品的主题和情节。

教学重点:1. 理解小说线索的定义和作用。

2. 学会使用不同的阅读策略来发掘小说中的线索。

3. 运用线索的分析来解读文学作品的主题和情节。

教学步骤:引入活动:1. 教师出示一本小说的封面,并问学生他们对小说的了解和认识。

2. 引导学生讨论小说中的情节和人物,以及他们是如何理解和分析这些信息的。

知识讲解:1. 教师介绍小说线索的定义和作用,强调其在揭示文学作品主题和情节方面的重要性。

2. 教师解释不同类型的线索,如物理线索、语言线索和情感线索,并给予具体的例子来帮助学生理解。

实践活动:1. 学生分组阅读一篇短篇小说,并使用不同的阅读策略来发掘和分析其中的线索。

2. 学生在小组内分享他们发现的线索,并讨论这些线索如何帮助理解故事的主题和情节。

拓展活动:1. 学生选择自己喜欢的小说,并运用教授的方法和技巧来发掘和分析其中的线索。

2. 学生写下他们的分析结果,并与同学分享和讨论。

总结反思:1. 教师引导学生总结本节课所学的关于小说线索的知识和技巧。

2. 学生回答教师提出的问题,反思他们在发掘和分析线索过程中的困难和收获。

教学资源:1. 小说书籍2. 小组讨论活动材料3. 学生自选小说评估方法:1. 学生小组讨论活动中的参与度和表现。

2. 学生个人写下的分析结果和思考。

3. 学生对于教师提出问题的回答。

教学延伸:1. 学生可以尝试运用线索的分析方法来解读其他文学作品,如诗歌、戏剧等。

2. 学生可以将线索的发掘和分析应用到写作中,提高自己的写作能力。

注意事项:1. 教师应根据学生的实际情况和学习能力进行适当的调整和辅导。

2. 在实践活动和拓展活动中,教师应提供必要的指导和支持,确保学生能够正确运用所学的方法和技巧。

第05讲分析文章线索,辨别明线暗线【考情梳理】【考点精讲】记叙文的线索是贯穿全文、将材料串联起来的一条主线,是作者组织材料的思路在文中的体现,它将文章的各个部分联结成一个统一的有机体。

1.记叙文线索分类(1)以核心人物为线索:围绕人物的见闻感受或事迹展开故事情节。

(2)以核心事物为线索:围绕某一有特殊意义的事物组织材料。

(3)以核心事件为线索:叙事时不止写一个事件,主写的事件便是文章的核心事件,以此为线索带出次要事件。

(4)以时间为线索:按时间的推移组织材料,文中有明显的时间标志。

(5)以地点为线索:以地点的转换来安排文章层次,多见于以写景、参观访问过程为内容的文章。

(6)以作者的情感变化为线索:没有中心事件和具体的故事情节,以作者的思想感情变化为线索组织材料。

2.线索的作用线索,是贯穿文章始终的脉络。

文章通过记叙线索将表现中心的材料联珠缀玉般地串联起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。

线索在记叙文中的作用有三个方面:(1)可以集中表现主题,因为主题是通过材料来体现的,材料又是由线索串联起来的,如果没有线索,材料就是一盘散沙,也就无所谓主题的表现了;(2)可以使人物形象更加丰满,更加突出,因为人物形象必须通过具体的事例来塑造,而事例也要由线索来串联,如果没有线索将事件串联起来,人物的特点是难以刻画鲜明的;(3)可以使文章结构更缜密,更严谨,使文章形成整体。

【解题方略】1.确定文章线索(1)明确几条常见的线索:某个有意义的实物,某个中心事件,某个中心人物,时间、地点的转换,作者思想感情的变化等。

(2)关注文章的标题,很多文章的标题直接揭示了文章的线索,或包含线索的因素。

(3)关注文中反复出现的人、事、物或语句。

(4)关注文中的议论、抒情句。

记叙文中的议论、抒情句多为画龙点睛的重要语句,往往隐含着文章的线索。

(5)需要注意的是,有些文章的线索不止一条,往往有几条线索同时起着作用。

如明线和暗线相互交织,主线和副线相互交织。

中考作文复习《记叙文写作——线索》教案一、教学目标:1. 让学生理解记叙文写作中线索的重要性。

2. 培养学生运用线索组织文章结构的能力。

3. 引导学生通过实例分析,掌握运用线索的方法。

二、教学内容:1. 线索的定义及作用。

2. 常见线索的类型及运用。

3. 如何在文章中设置和突出线索。

三、教学过程:1. 导入:通过提问方式引导学生回顾已学过的记叙文知识,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解线索的定义及作用:线索是贯穿全文的脉络,能使文章结构紧凑,内容连贯。

3. 分析常见线索类型:时间、地点、人物、事件等。

4. 讲解如何设置和突出线索:在文章开头、中间、结尾部分设置线索,并通过过渡语句使其贯穿全文。

5. 实例分析:分析优秀作文中线索的运用,让学生直观地感受线索的重要性。

四、课堂练习:1. 让学生动手修改一篇没有线索或线索不明显的作文,使其结构更加紧凑、内容更加连贯。

2. 让学生运用所学知识,自拟题目,现场写作一篇以时间或地点为线索的记叙文。

五、课后作业:1. 复习本节课所学内容,整理笔记。

2. 收集优秀作文,分析其中线索的运用,下周课堂分享。

教学评价:通过课堂练习和课后作业,检查学生对线索知识的掌握程度以及运用线索组织文章的能力。

六、教学策略:1. 采用案例分析法,让学生通过分析优秀作文来学习线索的运用。

2. 运用实践教学法,让学生在修改作文和课堂练习中掌握线索的设置方法。

3. 采用小组讨论法,让学生分组讨论并分享优秀作文中的线索运用,相互学习、交流。

七、教学资源:1. 优秀作文素材库,用于分析线索的运用。

2. 作文修改工具,帮助学生更好地理解并运用线索。

3. 教学PPT,用于展示线索的定义、类型和设置方法。

八、教学步骤:1. 导入:通过提问方式引导学生回顾上节课所学内容,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解线索的定义及作用,让学生明确线索在记叙文中的重要性。

3. 分析常见线索类型,如时间、地点、人物、事件等,并讲解如何设置和突出线索。

文学作品《线索》研究性学习范例导入:如果说记叙文是一条光彩夺目的珍珠项链,那么素材就是珍珠,而线索就是串起珍珠的金缕银线。

离开了线索,素材再熠熠闪光,也只能是七零八落、散乱无序,不能成为一件珍品。

一、线索定义线索是贯穿全文、将材料串连起来的一条主线,是贯穿在整篇文章中的情节脉络,以及作者表现在文章中的思想感情的起伏变化。

二、线索的主要类别(一)以实物为线索1、概念:以一个具体的实物贯穿全文,将各种人或事都集中到它的周围,以此来展开故事情节。

2、举例:经典名篇:《羚羊木雕》、《背影》中考作文:《特别的一朵花》(二)以人物为线索1、概念:按人物动作行为的变化、思想性格的发展和人生历程的见闻来组织材料,把人物作为文章的线索。

2.举例:经典名篇:《我的母亲》——胡适胡适的《我的母亲》以“母亲”为线索,记叙了“我”的童年、少年时代,母亲对“我”影响较大的几件事。

(1)母亲对我的管教;(2)母亲作为当家的后母如何处理家庭的难事和矛盾;(3)母亲如何对待他人对自己人格的侮辱。

(三)以事件为线索1、概念:以事件本身为线索。

2、举例:经典名篇:《散步》莫怀戚的《散步》,以“散步”为线索,展现了我们一家人的温馨。

(四)以时间为线索1、概念:以时间的推移来组织材料的,时间就成为贯穿全文的一条线索。

2、举例:经典名篇:《伟大的悲剧》以时间的推移为线索,记叙了斯科特和他的队员悲壮的失败以及覆灭。

《伟大的悲剧》的线索的语言标志是:1912年1月16日这一天→1月18日→2月17日夜里1点钟→3月2日→一天中午→3月21日→3月29日。

(五)以地点为线索1、概念:以地点的转换来安排层次的,地点就是叙事的线索。

2、举例:经典名篇:《从百草园到三味书屋》文章通过对百草园和三味书屋的回忆,分别叙述了作者在百草园和三味书屋的生活版块,以及这两部分之间的联系。

(六)以作者的思想感情为线索1、概念:以作者的思想感情的变化发展为线索来组织材料的,这一类文章的线索就是作者的思想感情。

初中文章线索教案一、教学目标:1. 让学生理解文章线索的概念,认识到线索在文章中的重要作用。

2. 培养学生寻找和概括文章线索的能力。

3. 引导学生运用线索思维,提高阅读理解能力。

二、教学内容:1. 文章线索的概念及作用。

2. 常见线索的类型及特点。

3. 寻找和概括文章线索的方法。

4. 线索思维在阅读理解中的应用。

三、教学重点与难点:1. 重点:让学生理解文章线索的概念,掌握寻找和概括线索的方法。

2. 难点:培养学生运用线索思维,提高阅读理解能力。

四、教学过程:1. 导入:以一篇有趣的文章《小兔子乖乖》为例,引导学生思考:文章是如何围绕一个主题展开的?2. 讲解线索概念:讲解文章线索的概念,让学生认识到线索在文章中的重要作用。

3. 分析常见线索类型:时间、地点、人物、事件等,引导学生了解不同线索的特点。

4. 寻找和概括线索方法:引导学生通过阅读标题、开头、结尾、过渡句等,寻找和概括文章线索。

5. 线索思维训练:让学生运用线索思维,分析文章结构,提高阅读理解能力。

6. 课堂练习:让学生自主阅读一篇文章,寻找和概括线索,分析文章结构。

7. 总结与拓展:总结本节课所学内容,引导学生在生活中运用线索思维,提高阅读理解能力。

五、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,了解学生对线索概念的理解程度。

2. 课堂练习:检查学生完成的练习情况,评估学生对寻找和概括线索方法的掌握程度。

3. 课后反馈:收集学生的课后反馈,了解学生在阅读过程中运用线索思维的情况。

六、教学反思:在教学过程中,要注意引导学生主动参与,提高课堂互动性。

同时,要关注学生的个体差异,针对不同学生给予适当的指导。

此外,还要注重课后拓展,鼓励学生在日常生活中运用线索思维,提高阅读理解能力。

5、孔乙己教学目标1.理解孔乙己这一形象所揭示的社会意义。

2.学习小说通过人物的外貌、语言、动作表现人物性格的写作方法。

3.了解环境描写的作用。

4.培养欣赏文学作品的能力。

教学重点1.把握小说主题。

2.分析孔乙己这一人物形象,学习小说多角度鲜明、生动刻画人物的写法。

教学难点结合时代背景,深层领会小说的思想意义。

教学重点理清小说结构线索,品味小说的语言特色。

课时安排3课时教学过程:导入:在中国长达几千年的封建社会里,科举考试一直是选拔人才的重要手段,读书人有一个渐进及远的目标-------修身、齐家、治国、平天下。

“十年寒窗无人问,一举成名天下知”正式这些读书人的真实写照,在这条路上,很多人为此耗费了大半辈子的精力,只熬得两鬓斑白,到头来还是梦一场,我们今天要讲述的故事的主人公“孔乙己”就是这样一位悲剧性的人物。

(文题、作者)一、学生自由朗读,整体感知课文检查预习,正字注音阔绰(chuò)阔气。

绰:宽绰,如绰绰有余羼(chàn)混和,掺杂绽出(zhàn)突露出来。

比较“绽”“淀”字间或(jiàn)偶然,有时候。

注音“中间”读拭(shì)擦蘸(zhàn)在液体粉末或糊状物里沾一下就拿出来打折(shé)打断附和(hè)(言语动作)追随别人(多含贬义)。

比较:和平不屑置辩(xiè):认为不值得争辩颓唐(tuí)精神萎靡,不振作戕害(qiāng)伤害。

戕:杀害。

二、理清小说结构1.指名回顾小说情节的四个组成部分。

(开端、发展、高潮、结局)2.按照小说情节的开端、发展、高潮、结局划分课文结构。

开端(1~3段):介绍咸亨酒店,交代环境。

发展(4~9段):孔乙己的经历和性格。

高潮(10~11):孔乙己被打折腿的悲惨遭遇。

结局(12~13):孔乙己的悲惨结局。

三、理清小说的线索明确:小说以“我”(小伙计)的所见所闻作为线索,选取了孔乙己一生中几个分散的,然而又是典型的生活片段构成小说情节。

2015中考现代文复习第20讲:线索 (九年级)【考点概说】线索是记叙文中组织和串连材料的纽带,有多线有单线,有明线有暗线,要明确线索的特点,理清线索的种类,分析线索的作用,了解线索与顺序及结构的关联,顺藤摸瓜,依线触珠,进而把握全文。

【解读语录】1.理清线索种类。

记叙文所写的一切材料,都必须有一条线索贯穿,根据文章记叙的内容不同,其形式也是多种多样。

(1)以“物”为线索,如《猫》中的“猫”;(2)以“事”为线索,如《社戏》中的“看戏”;(3)以“人”线索,如《台阶》中的“父亲”;(4)以“时间”为线索,如《走一步,再走一步》;(5)以“感情”为线索,如《阿长与山海经》;(6)以“特征”为线索,如《罗布泊,消逝的仙湖》中的“罗布泊”;(7)以地点为线索,如文言文《三峡》;(8)以“景物的变化”为线索,如《春》;(9)以“行迹”为线索,如《散步》。

与此同时,还有另外几种情况:(1)明线与暗线交织发展,如《藤野先生》中,就有一明(回忆藤野)一暗(爱国)两条线索贯穿全文;(2)多线并行发展,如《爸爸的花儿落了》就有爸爸爱花、我的成长、毕业典礼等线索,当然有主有次。

弄清了线索的这些种类及运用情况,对于我们的阅读应试是极有好处的。

2.明确线索特点。

线索的特点具有这样“三性”:一是连贯性。

就是线索在文中的运用,要上下连接,前后贯通,不脱节,不跳跃,形成很严密的联系,例如《枣核》中的“枣核’’之物,在文中处处都有显示,既由它引起人事,又由它串起全文。

二是始终性。

就是线头在开端,线尾在末段,自始至终,连起全文,一贯到底,也就是说,线索的运用在开头结尾都要有体现,不能有始无终,也不能有终无始,例如《背影》以怀念父亲为线索,开头首句是“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。

’’结尾末句是:“唉,我不知何时再能与他相见!”,中间各段也多次提到对父亲的申请,这样的线索运用就是十分明显了。

三是变化性。

线索并非就是一条直线,而是变化的,灵活的,甚至还有曲折.可以产生较好的艺术效果。

文学作品写作之线索作者:焦永熙来源:《作文周刊·高二读写版》2022年第46期题意讨论焦老师:如果说素材是珍珠的话,那么线索就是串起珍珠的细绳,有线索贯串全文,文章才能成为一个整体,才能成为一串珍珠项链。

线索在文中或明或暗,是作者写作思路的体现。

阅读文学作品,我们必须分析作者的写作思路,准确把握文章的线索。

同样,我们写作时如果能够熟练地运用线索,就会使自己的作文构思精巧、耐人寻味。

大家结合课文《包身工》和《荷花淀》来谈谈对线索的认识。

方钰:夏衍的《包身工》有两条线索,以时间为主线,围绕包身工一天的生活和做工来组织材料,中间穿插一些背景材料和作者的议论,叙议结合,层次清晰。

副线是围绕包身工制度的形成展开,深刻地再现了包身工的非人生活。

作者运用线索把零散的材料贯串起来,高度集中地展现了包身工从清晨到黄昏放工一天的时间里的生活。

主线和副线相互交织。

张萌:孙犁的《荷花淀》的明线是几个妇女的活动:送夫、探夫、遇夫、学夫;暗线是部队的活动。

文中明暗线交织,写出了硝烟中夫妻之情和家国之爱,表现了人性的纯美、品格的崇高。

焦老师:接下来我们通过一篇佳作,体会线索在行文思路中的作用。

作文欣赏登凤池山◎徐文榜秋风冷冽地吹着,带走了夏天的奔放与热情,把厚重与成熟留了下来。

天还未亮,明月伴着几颗倦了的星星,闪着静谧的光。

站在凤池山脚下,我脚步沉重。

作为一名高中生,那堆叠如山的试卷,那密集的考试,压得我喘不过气来。

我深呼一口气,怀着压抑的心情开始登山。

拾阶而上,阶梯两旁小草微黄,落叶打转,秋风伴着蟋蟀的鸣叫,带来了丝丝凉意。

没走一会儿,我就开始大口喘气。

向上望去,绵延的台阶仿佛没有尽头,不知道通向哪里。

对我这样一个不常运动的人来说,这是一个巨大的挑战。

我有些犹豫,开始打退堂鼓,但转念又打消了这个念头,这毕竟是一次难得的与大自然亲近的机会。

行至半路,我寻了一块石头坐下休息。

抬头望去,树林越发茂盛,以至于望不见天。

细细看来,这些树木的生长环境并不好。

文学作品《线索》研究性学习范例

导入:

如果说记叙文是一条光彩夺目的珍珠项链,那么素材就是珍珠,而线索就是串起珍珠的金缕银线。

离开了线索,素材再熠熠闪光,也只能是七零八落、散乱无序,不能成为一件珍品。

一、线索定义

线索是贯穿全文、将材料串连起来的一条主线,是贯穿在整篇文章中的情节脉络,以及作者表现在文章中的思想感情的起伏变化。

二、线索的主要类别

(一)以实物为线索

1、概念:以一个具体的实物贯穿全文,将各种人或事都集中到它的周围,以此来展开故事情节。

2、举例:

经典名篇:《羚羊木雕》、《背影》

中考作文:《特别的一朵花》

(二)以人物为线索

1、概念:按人物动作行为的变化、思想性格的发展和人生历程的见闻来组织材料,把人物作为文章的线索。

2.举例:

经典名篇:《我的母亲》——胡适

胡适的《我的母亲》以“母亲”为线索,记叙了“我”的童年、少年时代,母亲对“我”影响较大的几件事。

(1)母亲对我的管教;

(2)母亲作为当家的后母如何处理家庭的难事和矛盾;

(3)母亲如何对待他人对自己人格的侮辱。

(三)以事件为线索

1、概念:以事件本身为线索。

2、举例:

经典名篇:《散步》

莫怀戚的《散步》,以“散步”为线索,展现了我们一家人的温馨。

(四)以时间为线索

1、概念:以时间的推移来组织材料的,时间就成为贯穿全文的一条线索。

2、举例:

经典名篇:《伟大的悲剧》

以时间的推移为线索,记叙了斯科特和他的队员悲壮的失败以及覆灭。

《伟大的悲剧》的线索的语言标志是:1912年1月16日这一天→1月18日→2月17日夜里1点钟→3月2日→一天中午→3月21日→3月29日。

(五)以地点为线索

1、概念:以地点的转换来安排层次的,地点就是叙事的线索。

2、举例:

经典名篇:《从百草园到三味书屋》

文章通过对百草园和三味书屋的回忆,分别叙述了作者在百草园和三味书屋的生活版块,以及这两部分之间的联系。

(六)以作者的思想感情为线索

1、概念:以作者的思想感情的变化发展为线索来组织材料的,这一类文章的线索就是作者的思想感情。

2、举例:

经典名篇:《藤野先生》

以鲁迅的感情变化为暗线。

(1)在东京的所见所闻——憎恶至极

(2)日暮里、水户——敬仰忧国

(3)匿名性事件——愤慨心酸

(4)看电影事件——悲愤震动

(5)弃医从文——忧国忧民

三、课外探究:线索的运用

《撕日历的日子》迟子建

又是年终的时候了,我写字台上的台历一侧高高隆起,而另一侧却薄如蝉翼,再轻轻翻几下,三百六十五天就在生活中沉沉谢幕了。

厚厚的那一侧是已逝的时光,由于有些日子上记着一些人的地址和电话,以及偶来的一些所思所感,所以它比原来的厚度还厚,仿佛说明着已去的岁月的沉重。

它犹如一块沉甸甸的砖头,压在青春的心头,使青春慌张而疼痛。

发明台历的人大约是个年轻人,岁月于他来讲是漫长的,所以他让日子在成方形的铁托架上左右翻动,不吝惜时光的消逝,也不怕面对时光,当一年万事大吉时,他会轻轻松松把那一摞用过的台历捆起,随便扔到什么地方让它蒙尘,因为日子还多得是呢。

而对于中老年人来说,看着那一摞摞用过的台历,也许会有一种人生如梦的沧桑感。

于是想到了撕日历。

小的时候,我家总是挂着一个日历牌,我妈妈叫它“阳历牌”,我们称它“月份牌”。

那是个硬纸板裁成的彩牌,上面是嫦娥奔月的图画,下面是挂日历的地方。

那时候我每天最喜欢做的事情就是撕日历。

早晨一睁开眼,我爬出被窝的第一件事不是穿衣服,而是赤脚踩着枕头去撕钉在炕头被架子一侧的月份牌,凡是黑体字的日子就随手丢在地上,因为这样的日子要去上学,而到了红色字体的日子基本上都是星期天,我便捏着它回到被窝,亲切地看着它,觉得上面的每一个字母都漂亮可爱,甚至觉得纸叶泛出一股不同寻常的香气。

于是就可以赖着被窝不起来,反正上课的钟在这一天成了哑巴,可以无所顾忌地放纵自己。

有时候父亲就进来对炕上的人喊:“凉了凉了,起来了!”“凉了”不是指他,是指他做的早饭。

反正灶坑里有火,凉了再热,于是仍然将头缩进被窝,那张星期日的日历也跟了进来。

父亲是狡猾的,他这时恶作剧般地把院子中的狗放进睡房,狗冲着我的被窝就摇头摆尾地扑来,两只前爪搭在炕沿,温情十足地呜呜叫着,我只好起来了。

有会过日子的人家不撕台历,用一根橡皮筋勒住月份牌,将逝去的日子一一塞进去,高高吊起来,年终时拿下来就能派上用场。

有时女人们用它给小孩子擦屁股,有时候老爷爷用它们来卷黄烟。

可我们家因为我那双不安分的手,日子一个也没留下来,统统飞走了。

每当白雪把院子和园田装点得一派银光闪闪的时候,月份牌上的日子就薄了,一年就要过去了,心中想着明年会长高一些,辫子会更长一些,穿的鞋子的尺码又会大上一码,便有由衷的快乐。

新日子被整整齐齐地装订上去后,嫦娥仍然在日复一日地奔月,那硬纸牌是轻易不舍得换的。

长大以后,家里仍然使用月份牌,只是我并不那么有兴趣去撕它了。

我在哈尔滨生活的这几年才算像模像样过起了日子,每天早晨起来的第一件事就是翻日历,让它由一侧到另一侧。

当两侧厚薄几乎相等时,哈尔滨会进入最热的一段日子。

年终时我将用过的台历用线绳串起,

然后放到抽屉里保存起来。

当我串起今年的台历、将明年散发着墨香气的日子摆在铁皮架上时,我会在上面简要抒写一些我的所作所为、所思所虑。

如果能把幼时已撕去的日历一一拾回,也许已故的父亲就会复活,他又会放进一条狗进我的睡房催我起床,也许我老家那个已经荒芜的院落又会变得绿意盈门。

但日子永远都是:过去了的就成为回忆。

思考:本文以什么为线索,记叙了生活中的哪些平常事?

明确:文章以日历为线索,记叙了“我”小时候撕日历和长大后翻日历、珍视日历这两件事。