建设项目地下水环境影响评价规范

- 格式:pdf

- 大小:516.91 KB

- 文档页数:45

DZ 0225-2019 建设项目地下水环境影响评价规范中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ0225—2019)建设项目地下水环境影响评价规范Specification Of Environmental impact Statement from groundwater for construction projects为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法(试行)》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《建设项目环境保护管理办法》规定的环境影响报告书制度,制定本元规范。

1 范围*本规范规定了建设项目地下水环境影响评价的基本原则、方法、内容及技术要求。

本规范适用于厂矿企业、事业单位单个或多个联合建设项目的地下水环境影响评价。

进行其它建设项目及区域环境影响评价中的地下水环境影响评价,也可参照执行。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。

本规范出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T14848—93 《地下水质量标准》GB5749—85 《生活饮用水卫生标准》GB5750 《生活饮用水标准检验方法》GB3838—88 《地面水环境质量标准》GB8978—88 《污水综合排放标准》GB5084—92 《农田灌溉水质标准》GB8537—1995 《饮用天然矿泉水标准》GBJ27—88 《供水水文地质勘察规范》GB/T14158—93 《区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范(1:50000)》本规范采用下列定义。

3.1 地下水环境地质环境的组成部分。

指地下水的物理性质、化学成分和贮存空间及其由于自然地质作用和人类工程——经济活动作用下所形成的状态总和。

3.2 工程分析建设项目影响环境因素分析的简称。

指通过工程特征及其污染特征等的全面分析,从宏观上纵观建设活动与环境保扩的关系:从微观上为开展环境影响评价工作提供基础依据。

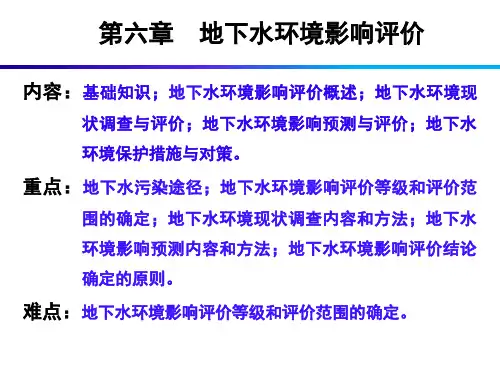

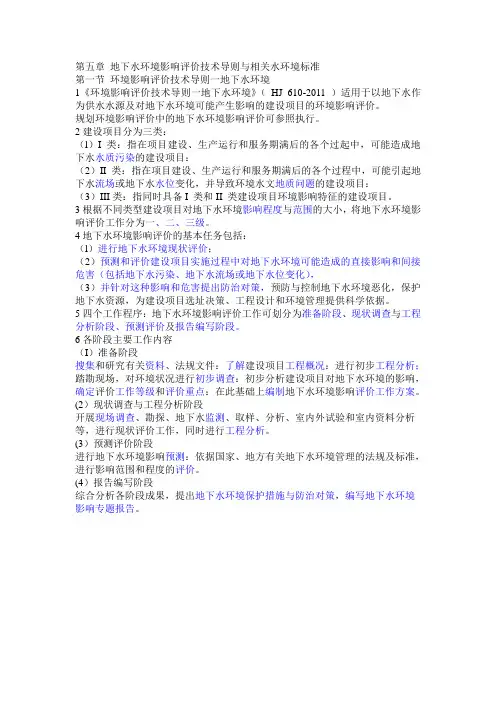

第五章地下水环境影响评价技术导则与相关水环境标准第一节环境影响评价技术导则一地下水环境1《环境影响评价技术导则一地下水环境》(HJ 610-2011 )适用于以地下水作为供水水源及对地下水环境可能产生影响的建设项目的环境影响评价。

规划环境影响评价中的地下水环境影响评价可参照执行。

2建设项目分为三类:(l)I 类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过起中,可能造成地下水水质污染的建设项目:(2)II 类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能引起地下水流场或地下水水位变化,并导致环境水文地质问题的建设项目:(3)III类:指同时具备I 类和II 类建设项目环境影响特征的建设项目。

3根据不同类型建设项目对地下水环境影响程度与范围的大小,将地下水环境影响评价工作分为一、二、三级。

4地下水环境影响评价的基本任务包括:(l)进行地下水环境现状评价;(2)预测和评价建设项目实施过程中对地下水环境可能造成的直接影响和间接危害(包括地下水污染、地下水流场或地下水位变化),(3)并针对这种影响和危害提出防治对策,预防与控制地下水环境恶化,保护地下水资源,为建设项目选址决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

5四个工作程序:地下水环境影响评价工作可划分为准备阶段、现状调查与工程分析阶段、预测评价及报告编写阶段。

6各阶段主要工作内容(I)准备阶段搜集和研究有关资料、法规文件:了解建设项目工程概况:进行初步工程分析;踏勘现场,对环境状况进行初步调查:初步分析建设项目对地下水环境的影响,确定评价工作等级和评价重点:在此基础上编制地下水环境影响评价工作方案。

(2)现状调查与工程分析阶段开展现场调查、勘探、地下水监测、取样、分析、室内外试验和室内资料分析等,进行现状评价工作,同时进行工程分析。

(3)预测评价阶段进行地下水环境影响预测:依据国家、地方有关地下水环境管理的法规及标准,进行影响范围和程度的评价。

(4)报告编写阶段综合分析各阶段成果,提出地下水环境保护措施与防治对策,编写地下水环境影响专题报告。

附件建设项目地下水环境影响评价技术导则执行有关问题的说明一、资料收集途径地下水环境影响评价应尽可能收集已有相关资料。

资料收集途径为:地质与水文地质图件、调查报告,地质钻孔、水文地质钻孔等基础性资料,可从国土部门收集;场地区大比例尺的建设项目岩土工程勘察数据及报告,可从项目建设单位收集;评价区地下水水位与水质等动态监测资料,可从国土、水利、建设、环保等部门收集;水源地位置、水源地开采量、水源井分布情况等地下水开发利用方面的资料,可从水利部门收集;饮用水源保护区划分、污染源分布资料,可从当地环保部门收集;降水、气温、蒸发量等气象资料,可从当地气象部门收集。

当收集的资料不满足地下水影响评价技术要求时,应补充环境水文地质专题调查,并在满足《导则》技术要求的前提下,尽量利用已有的水井、泉等地下水露头点进行现状监测。

二、野外踏勘前的已有资料分析方法为编制地下水环境影响评价工作方案,在野外踏勘前应首先根据地下水环境影响评价任务与相应工作等级的评价技术要求,整理、汇编各类已有资料,对各类量化数据进行分析统计,编制综合图表。

其次,综合分析评价区地质、水文地质资料,系统了解评价区地下水环境形成、分布、地下水补径排特征与资源开发利用情况。

最后,对污染源进行编录,了解重要污染源类型及其分布情况,分析地表水、地下水质量、污染情况变化及与建设项目的关系。

三、资料精度与时限不同评价工作等级的水位、水质监测精度及资料时限性按《导则》“8.3.4 地下水环境现状监测”规定执行。

对于地质平面图、地质剖面图、水文地质平面图、水文地质剖面图、钻孔柱状图等区域地质与水文地质资料没有时限要求;在水文地质条件未发生大的变化,且能够充分说明评价区水文地质现状的前提下,评价区的水文地质平面图、水文地质剖面图等水文地质资料没有明确时限要求,但应尽可能利用最新的和精度高的地质与水文地质资料。

四、评价等级《导则》“4.1建设项目分类”中定义“Ⅲ类建设项目是指同时具备I类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。

《环境影响评价技术导则地下水环境》环境影响评价技术导则是用于规范企业建设项目前必须通过环境影响评价程序,针对项目可能造成的负面环境影响进行评价、规划、监测等一系列环保工作的具体操作指南。

其中,《环境影响评价技术导则地下水环境》作为其中一份子,对于保护地下水环境具有非常重要的作用,下面就让我们来一步步了解这份技术导则的内容和意义。

第一步,环保法规和标准。

《环境影响评价技术导则地下水环境》首先介绍了相关的环保法规和标准,这是非常重要的部分,因为在进行环境影响评价时,必须考虑到国家和地方相关的法律法规和标准,同时也为企业提供了规范和限制,使其在建设时充分考虑环保原则。

第二步,环境影响评价基本原则。

在影响评价过程中,应该遵循的原则比较多,例如在采集数据、分析预测等方面,应严格科学、客观、真实的原则;对于项目对地下水环境产生的影响,应该进行分析、预测和定量化的原则等等。

第三步,地下水环境评价对象和质量标准。

在这一部分,它详细介绍了地下水环境评价的各种对象和评价指标、质量标准等,涉及到地下水自身、地下水与其他环境因素的关系、地下水的质量标准等等。

第四步,评价方法和评价内容。

这一部分是《环境影响评价技术导则地下水环境》最为重要的部分,详细介绍了评价中涉及的各种方法,如水质模拟、风险评价、生态效益评价等等,并对评价内容进行了全面的阐述。

第五步,评价结果处理和环境保护措施。

最后,本技术导则介绍了如何对评价结果进行处理,以及通过制定保护措施,保障地下水环境的安全和稳定。

综上所述,《环境影响评价技术导则地下水环境》是对于环保工作具有非常重要的意义的技术指南。

在企业开展环保工作时,必须按照这份导则的规范进行操作,从数据采集到评价结果处理各方面都应该严格遵守,以保障项目的可持续发展和地下水环境的安全。

环境影响评价技术导则-地下⽔环境-解读地下⽔导则的出台给地下⽔保护提供了依据,但也给很多环评单位提出了难题,⽔⽂地质⾓度颁布的导则,⽐环评环境专业理解的要深,要复杂。

但不管如何操作,有据可依,就是⼀⼤进步。

地下⽔作为中国的⼀种稀缺资源,在1984年颁布的《⽔污染防治法》(1996年修订)中得到专门的保护。

但是,在不少地区,由于配套标准的缺失和执⾏⼒度的不⾜导致地下⽔不断受到⼯业废⽔排放的污染。

在⼯业活动密集的地区,地下⽔的过度开采加剧了这种情况的发⽣。

防⽌地下⽔环境恶化的要求⽇益提⾼,促使地下⽔保护成为新的“⼗⼆五”规划的重点之⼀,并促成中国环境保护部于2011年2⽉11⽇颁布了《环境影响评价技术导则-地下⽔环境》。

该导则旨在在新建项⽬开发的规划和许可阶段,从源头上来管理潜在的地下⽔问题。

该导则适⽤于以地下⽔作为供⽔⽔源及对地下⽔环境可能产⽣影响的任何建设项⽬。

预计,包括⽯油和天然⽓、矿产和化⼯⾏业在内的⼤多数的⼯业建设项⽬环境许可的复杂度将明显加⼤。

该导则将建设项⽬分为三类。

简单来说,I类是指任何可能造成地下⽔污染的建设项⽬;II类是指任何可能引起地下⽔流场或地下⽔⽔位变化并导致环境⽔⽂地质问题的建设项⽬;以及III类是指同时具备I类和II类情况的建设项⽬。

此外,新的环境影响评价要求分为三级。

I级是最严格的,需要1/10,000⽐例的⽔⽂地质图,⾄少⼀个连续⽔⽂年的当地⽔⽂动态的监测,影响模拟并要提出切实可⾏的环境保护措施。

III级要求需要有针对性的现状监测,以及对可能造成的影响的分析与评价,提出切实可⾏的环境保护措施。

II级要求介于I级和III级之间。

举例来说,I级评价要求基本适⽤于地下⽔环境⾼度敏感地区的建设项⽬。

I级评价要求情况下进⾏的模拟⼯作的输⼊参数(如渗透系数、富⽔性和储⽔量、弥散系数等)必须是从项⽬计划⽤地周边区域的实地测量中得到的。

相关⽂献资料的数据可⽤于II级和III级评价要求,但是,在中国,从公开途径获得这些数据是有限的,⽽且数据质量往往也不⾼。

【水文地质调查】{水资源评价}地下水环境影响评价一、引言地下水环境影响评价是环境影响评价的要组成部分之一。

对建设项目在建设期、运营期和服务期满后对地下水水质可能造成的直接影响进行分析、预测和评估,提出预防、保护或者减轻不良影响的对策和措施,制定地下水环境影响跟踪监测计划,为建设项目地下水环境保护提供科学依据。

二、引用标准HJ610-2016环境影响评价技术导则地下水环境三、工作方法1.地下水环境现状调查与评价通过收集主要包括水文地质条件调查、地下水污染源调查、地下水环境现状监测、环境水文地质勘察与试验地下水环境现状的资料,通过分析各项数据编写并提交评价报告。

2.地下水影响预测根据评价工作等级、工程特征与环境特征,结合当地环境数据和环保要求,建立数学模型,以预测建设项目对地下水水质产生的直接影响,重点预测对地下水环境保护目标的影响。

3.地下水环境影响评价评价建设项目对地下水水质的直接影响,重点评价建设项目对地下水环境保护目标的影响。

以此来对建设项目各实施阶段(建设期、运营期及服务期满后)不同环节及不同污染防控措施下的地下水环境影响进行综合评价。

4.地下水环境保护措施与对策根据环境影响预测与评价结果,提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策;给出各项地下水环境保护措施与对策的实施效果,并分析其技术、经济可行性;提出合理、可行、操作性强的地下水污染防控的环境管理体系,包括地下水环境跟踪监测方案和定期信息公开等。

5.地下水环境影响评价结论结合环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、建设项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价,提出建设项目地下水污染防控措施的优化调整建议或方案,明确给出建设项目地下水环境影响是否可接受的结论。

四、工作流程五、工程案例山西xxx井田地下水环境影响评价通过评估项目建设运行后可能对地下水环境造成的不利影响,提出针防治措施,控制地下水环境继续恶化,保护地下水资源,为整个项目科学环保地进行提供科学理论的依据。

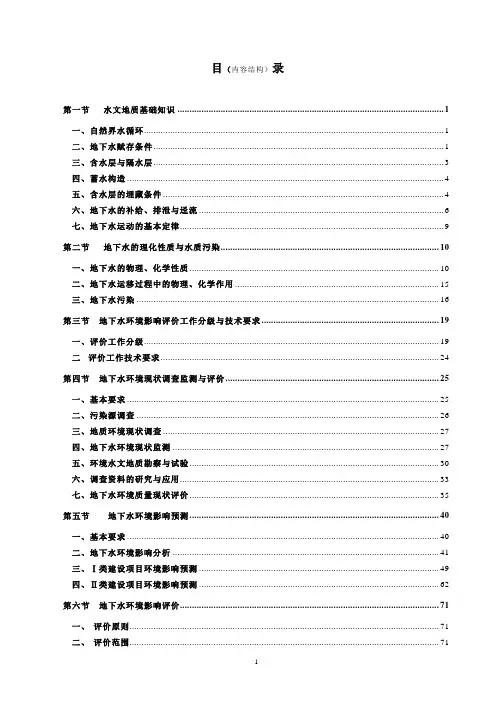

目(内容结构)录第一节水文地质基础知识 (1)一、自然界水循环 (1)二、地下水赋存条件 (1)三、含水层与隔水层 (3)四、蓄水构造 (4)五、含水层的埋藏条件 (4)六、地下水的补给、排泄与迳流 (6)七、地下水运动的基本定律 (9)第二节地下水的理化性质与水质污染 (10)一、地下水的物理、化学性质 (10)二、地下水运移过程中的物理、化学作用 (15)三、地下水污染 (16)第三节地下水环境影响评价工作分级与技术要求 (19)一、评价工作分级 (19)二评价工作技术要求 (24)第四节地下水环境现状调查监测与评价 (25)一、基本要求 (25)二、污染源调查 (26)三、地质环境现状调查 (27)四、地下水环境现状监测 (27)五、环境水文地质勘察与试验 (30)六、调查资料的研究与应用 (33)七、地下水环境质量现状评价 (35)第五节地下水环境影响预测 (40)一、基本要求 (40)二、地下水环境影响分析 (41)三、Ⅰ类建设项目环境影响预测 (48)四、Ⅱ类建设项目环境影响预测 (62)第六节地下水环境影响评价 (70)一、评价原则 (71)二、评价范围 (71)三、评价方法 (71)四、评价要求 (71)第七节地下水环境保护措施与对策 (72)一、原则与要求 (72)二、保护措施与对策 (72)三、污染含水层的治理 (73)第八节地下水环境影响评价专题文件的编写要求 (74)一、环境影响评价工作方案——地下水专题 (74)二、环境影响报告书——地下水环境影响专题报告 (75)参考文献 (76)第四章地下水环境影响评价第一节水文地质基础知识一、自然界水循环地球上的水,以气态、液态、和固态三种形态存在于大气圈、水圈、岩石圈及生物圈中。

地球上水的总量约为15亿km3。

其中绝大部分(约13.7亿km3)储存于海洋中,河流湖泊中的水约75.12万km3,地面以下17km以内地下水的总量约为841.7万km3,其中约有50%以上储存于地面以下1 km的范围内。

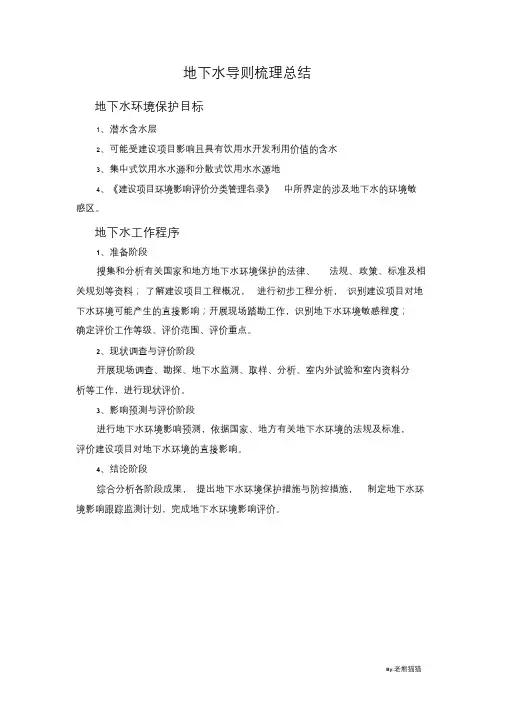

地下水导则梳理总结地下水环境保护目标1、潜水含水层2、可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水3、集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地4、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

地下水工作程序1、准备阶段搜集和分析有关国家和地方地下水环境保护的法律、法规、政策、标准及相关规划等资料;了解建设项目工程概况,进行初步工程分析,识别建设项目对地下水环境可能产生的直接影响;开展现场踏勘工作,识别地下水环境敏感程度;确定评价工作等级、评价范围、评价重点。

2、现状调查与评价阶段开展现场调查、勘探、地下水监测、取样、分析、室内外试验和室内资料分析等工作,进行现状评价。

3、影响预测与评价阶段进行地下水环境影响预测,依据国家、地方有关地下水环境的法规及标准,评价建设项目对地下水环境的直接影响。

4、结论阶段综合分析各阶段成果,提出地下水环境保护措施与防控措施,制定地下水环境影响跟踪监测计划,完成地下水环境影响评价。

地下水工作流程图地下水环境影响识别地下水环境影响识别一览表类别内容要求1、建设期、运营期、服务期满后基本要求阶段划分2、对于随着生产运行时间推移对地下水环境影响有可能加剧的建设项目,还应按运营期的变化特征分为初期、中期和后期分别进行环境影响识别。

状况划分正常状况、非正常状况1、根据附录 A 地下水环境影响评价行业分类表2、IV 类项目不开展地下水环境影响评价3、I 类项目:37-石油开采;39-油库(不含加油站的油库);42,47-黑色金属及有色金属采选(含单独尾矿库)-排土场、尾矿库;45-铁合金制造;锰、铬冶炼--锰、铬冶炼;48--冶炼(含再生有色金属冶炼);识别方法识别行业类别55--化学矿采选;L 石化、化工中大多数;90--化学药品制造;生物、生化制品制造;118--皮革、毛皮、羽毛(绒)制品—皮革;120--纺织品制造;127--机场—地下油库;145--工业废水集中处理;151--危险废物(含医疗废物)集中处置及综合利用;154--仓储(不含油库、气库、煤炭储存)--有毒、有害及危险品的仓储;155--废旧资源(含生物质)加工、再生利用--危废I 类;地下水敏感程度敏感、较敏感、不敏感1、识别可能造成地下水污染的装置和设施(位置、规模、装置、设施、污材质等)染途径2、建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径识别内容1、建设项目污废水成分(可参照HJ/T2.3 环境影响评价技特征因子术导则地表水环境);2、液体物料成分3、固废浸出液成分等地下水环境影响评价工作分级地下水环境敏感程度分级表敏感程度地下水环境敏感程度分级表集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮敏感用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

4.4地下水环境影响评价4.4.1评价工作等级划分4.4.1.1划分依据根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中的附录A表地下水环境影响评价行业分类表,以及对拟建项目产业的特征分析,查表得到本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016),建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级,分级原则见表4.4-1。

注:表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据调查,不在生活供水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)保护区之内。

项目位于工业园区内,对周围分散居民饮用水源影响较小,因此确定场区地下水环境敏感程度为不敏感。

4.4.1.2建设项目评价工作等级综上分析,拟建项目属I类项目,地下水环境敏感程度为不敏感,评价工作等级确定为三级。

4.4.2调查评价范围依据《环境影响评价技术导则》(地下水)(HJ610-2016)要求的地下水环境现状调查与评价工作范围以能够说明地下水环境的现状,反映调查评价区地下水基本流场特征,满足地下水环境影响预测和评价为基本原则,工作区地下水类型为松散岩类孔隙水,环境水文地质条件较为简单,因此调查评价范围未扩展至整个水文地质单元,故确定本项目地下水环境现状调查与评价的工作范围为东至月牙河水库,西至后伏山村,南至保安村,北至张果老山.总面积约38km2,满足导则规定的评价要求。

4.4.3调查评价对象依据《环境影响评价技术导则》(地下水)(HJ610-2016)形成的共识,评价及监测井点的层位应以潜水和可能受建设项目影响的有开发利用价值的含水层为主,本区含水岩组类型单一,主要为松散岩类孔隙含水岩组,因此水质评价对象为松散岩类孔隙含水层。

4.4.3.1水文地质条件本区主要出露地层自新至老依次为:第四系冲洪积含砂、砾石粘性土;寒武系灰岩、砂岩、页岩;新元古界土门群页岩夹薄层灰岩、灰岩、砂岩及泰山岩群山草峪组变质岩系。

中华人民共和国国家环境保护标准HJ 610-2011环境影响评价技术导则地下水环境Technical Guidelines for Environmental Impact AssessmentGroundwater Environment本电子版为发布稿。

请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2011-02-11发布2011-06-01实施环境保护部发布前言 (II)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 总则 (2)5 地下水环境影响识别 (4)6 地下水环境影响评价工作分级 (4)7 地下水环境影响评价技术要求 (9)8 地下水环境现状调查与评价 (10)9 地下水环境影响预测 (17)10 地下水环境影响评价 (19)11 地下水环境保护措施与对策 (20)12 地下水环境影响评价专题文件的编写要求 (21)附录A(资料性附录)不同类型建设项目地下水环境影响识别 (23)附录B(资料性附录)典型建设项目地下水环境影响 (24)附录C(资料性附录)地下水水位变化区域半径的确定 (26)附录D(资料性附录)废水入渗量计算公式 (31)附录E(资料性附录)环境水文地质试验方法 (32)附录F(资料性附录)常用地下水评价预测模型 (34)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》,规范和指导地下水环境影响评价工作,保护环境,防治地下水污染,制定本标准。

本标准规定了地下水环境影响评价的一般性原则、内容、工作程序、方法和要求。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F为资料性附录。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位:环境保护部环境工程评估中心、中国地质大学(北京)、吉林省地质环境监测总站。

本标准环境保护部2011年2月11日批准。

本标准自2011年6月1日起实施。

地下水环评有了技术规范《环境影响评价技术导则——地下水环境》将于今年6月1日起正式实施。

这一《导则》的发布填补了我国现行环境影响评价技术标准体系的空白,标志着我国环评工作已经从关注地表以上的、可见的(或可听的)环境影响,逐渐向地下的、隐蔽的影响延伸,是环保系统构建全方位立体空间污染防范体系的又一新举措。

同时,《导则》的发布,也为地下水环境影响评价工作的规范化、地下水环境保护和污染防治工作提供了技术支撑。

地下水环境问题急需环评技术导则近九成地下水遭受污染,相关环评随意性较强,导致防治措施针对性不强环境保护部科技标准司有关负责人接受记者采访时表示,地下水占全国水资源总量的1/3,全国有近70%的人口饮用地下水。

目前,随着我国经济的快速发展,工业化和城市化进程的加快,部分地区地下水严重超采。

据有关部门调查,在过去几十年内,为满足不断增加的用水需求,我国地下水开采量以每年25亿立方米的速度递增。

这导致地下水水位下降,部分地区含水层疏干,在造成大范围降落漏斗的同时,对自然生态系统也产生了严重影响,引发了诸如地面沉降、土地沙化等环境问题。

与此同时,我国地下水污染状况也日趋严重。

地下水污染正由点状污染、条带状污染向面状污染扩散,由浅层向深层渗透,污染程度和强度也在不断增加。

有关专家认为,全国有90%的地下水都遭受了不同程度的污染,其中60%污染严重。

据不完全统计,因地下水污染每年所造成的直接经济损失达数百亿元,间接损失则无法估量,已经成为影响我国社会经济发展和人民群众健康的重大问题。

这位负责人告诉记者,早在《环境影响评价法》颁布实施前,很多环评单位已经开展了建设项目地下水环境影响评价。

但是与大气、地表水和声环境影响评价相比,由于没有相应的技术导则,地下水环境影响评价的内容和深度往往随意性较强,评价结论也缺乏可比性,进而导致污染防治措施针对性不强,有效性大打折扣。