《生于忧患死于安乐》理解性默写

- 格式:docx

- 大小:21.92 KB

- 文档页数:8

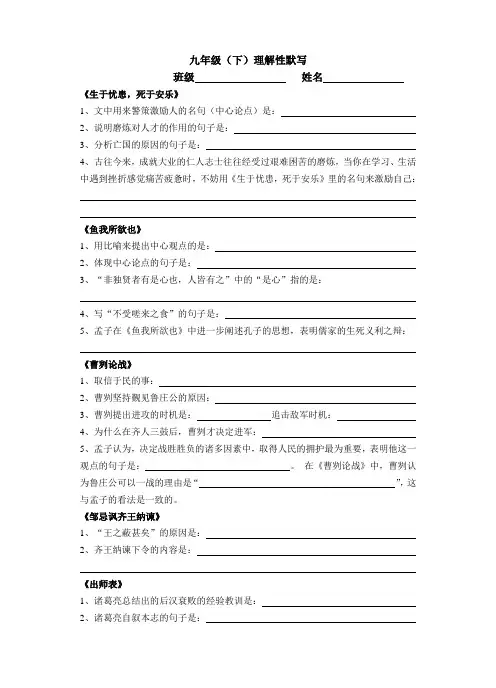

九年级(下)理解性默写班级姓名《生于忧患,死于安乐》1、文中用来警策激励人的名句(中心论点)是:2、说明磨炼对人才的作用的句子是:3、分析亡国的原因的句子是:4、古往今来,成就大业的仁人志士往往经受过艰难困苦的磨炼,当你在学习、生活中遇到挫折感觉痛苦疲惫时,不妨用《生于忧患,死于安乐》里的名句来激励自己:《鱼我所欲也》1、用比喻来提出中心观点的是:2、体现中心论点的句子是:3、“非独贤者有是心也,人皆有之”中的“是心”指的是:4、写“不受嗟来之食”的句子是:5、孟子在《鱼我所欲也》中进一步阐述孔子的思想,表明儒家的生死义利之辩:《曹刿论战》1、取信于民的事:2、曹刿坚持觐见鲁庄公的原因:3、曹刿提出进攻的时机是:追击敌军时机:4、为什么在齐人三鼓后,曹刿才决定进军:5、孟子认为,决定战胜胜负的诸多因素中,取得人民的拥护最为重要,表明他这一观点的句子是:。

在《曹刿论战》中,曹刿认为鲁庄公可以一战的理由是“”,这与孟子的看法是一致的。

《邹忌讽齐王纳谏》1、“王之蔽甚矣”的原因是:2、齐王纳谏下令的内容是:《出师表》1、诸葛亮总结出的后汉衰败的经验教训是:2、诸葛亮自叙本志的句子是:3、作者叙述自己临危受命的千古名句是:《饮酒》1、请写出诗中陶渊明与菊相关的名句:2、诗中描绘傍晚时分山中美景的诗句是:《游山西村》1、诗中在景物描写中蕴含哲理,千百年来被人们广为传诵的诗句是:2、写农村一片富足景象(或村人热情好客)的句子是:《行路难》1、初中毕业前夕,同学们互相激励,用李白《行路难》中的:来表达坚定的信念和对未来的憧憬。

2、诗中最具忧愁、苦闷之意的名句是:3、表明诗人的政治出路全被权贵堵塞(含“行拂乱其所为”)的诗句是:4、暗用典故的诗句是:《江城子。

密州出猎》1、苏轼该词文笔豪迈奔放,有江河一泻千里的气概。

表达作者渴望得到重用的愿望,于豪迈之外稍含不满之意的两句是:2、抒发主人公杀敌卫国的坦荡胸怀和豪情壮志的诗句是:《山坡羊。

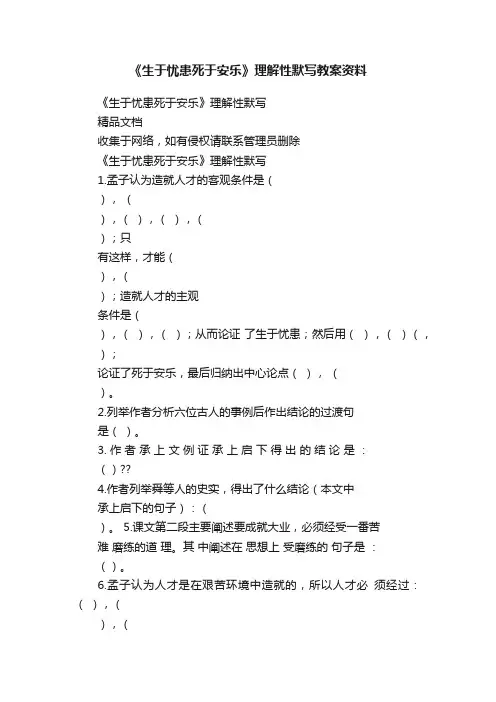

《生于忧患死于安乐》理解性默写教案资料《生于忧患死于安乐》理解性默写精品文档收集于网络,如有侵权请联系管理员删除《生于忧患死于安乐》理解性默写1.孟子认为造就人才的客观条件是(),(),(),(),();只有这样,才能(),();造就人才的主观条件是(),(),();从而论证了生于忧患;然后用(),()(,);论证了死于安乐,最后归纳出中心论点(),()。

2.列举作者分析六位古人的事例后作出结论的过渡句是()。

3. 作者承上文例证承上启下得出的结论是:()??4.作者列举舜等人的史实,得出了什么结论(本文中承上启下的句子):()。

5.课文第二段主要阐述要成就大业,必须经受一番苦难磨练的道理。

其中阐述在思想上受磨练的句子是:()。

6.孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过:(),(),(),(),()。

7.经历磨难砥砺的好处是:(),()。

8.指出了艰苦磨炼好处的句子是:(),()。

9.《生于忧患,死于安乐》中指出了艰苦磨炼益处的句子是:(),()。

10.说明人才必须经过艰苦磨炼的作用的句子是:(),(),(),(),(),(),(),()。

11《.生于忧患,死于安乐》中体现“人非生而知之者,孰能无过?”知错能改,善莫大焉的句子是:(),()。

12.《生于忧患,死于安乐》讲到人的主观因素对成才的作用时,写人心理状态变化的句子是:(),(),();写人面部表情变化的句子是:(),(),()。

13.面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的:(),()。

(),(),();(),(),()。

14.人处于困境才能奋发(造就人才的主观条件):(),(),(),(),(),()。

15. 孟子也重视人的主观因素的作用,提出:(),(),()。

16.在《生于忧患,死于安乐》中,孟子认为上天对“天将降大任者”进行苦心志、劳筋骨、饿体肤等种种考验的目的是(),( )。

17. 在《生于忧患,死于安乐》中,孟子用(),()两句,表达了上天对“天将降大任者”进行苦心志、劳筋骨、饿体肤等种种考验的目的。

《生于忧患死于安乐》理解性默写《生于忧患死于安乐》理解性默写1.孟子认为造就人才的客观条件是(),(),(),(),();只有这样,才能(),();造就人才的主观条件是(),(),();从而论证了生于忧患;然后用(),()(,);论证了死于安乐,最后归纳出中心论点(),()。

2.列举作者分析六位古人的事例后作出结论的过渡句是()。

3.作者承上文例证承上启下得出的结论是:()⋯⋯4.作者列举舜等人的史实,得出了什么结论(本文中承上启下的句子):()。

5.课文第二段主要阐述要成就大业,必须经受一番苦难磨练的道理。

其中阐述在思想上受磨练的句子是:()。

6.孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过:(),(),(),(),()。

7.经历磨难砥砺的好处是:(),()。

8.指出了艰苦磨炼好处的句子是:(),()。

9.《生于忧患,死于安乐》中指出了艰苦磨炼益处的句子是:(),()。

10.说明人才必须经过艰苦磨炼的作用的句子是:(),(),(),(),(),(),(),()。

11《.生于忧患,死于安乐》中体现“人非生而知之者,孰能无过 ?”知错能改,善莫大焉的句子是:(),()。

12.《生于忧患,死于安乐》讲到人的主观因素对成才的作用时,写人心理状态变化的句子是:(),(),();写人面部表情变化的句子是:(),(),()。

13.面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的:(),()。

(),(),();(),(),()。

14.人处于困境才能奋发(造就人才的主观条件):(),(),(),(),(),()。

15.孟子也重视人的主观因素的作用,提出:(),(),()。

16.在《生于忧患,死于安乐》中,孟子认为上天对“天将降大任者”进行苦心志、劳筋骨、饿体肤等种种考验的目的是(),( )。

17. 在《生于忧患,死于安乐》中,孟子用(),()两句,表达了上天对“天将降大任者”进行苦心志、劳筋骨、饿体肤等种种考验的目的。

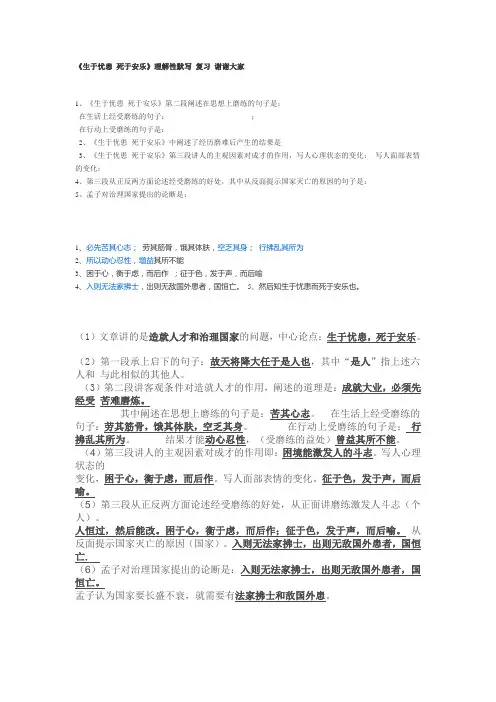

《生于忧患死于安乐》理解性默写复习谢谢大家1、《生于忧患死于安乐》第二段阐述在思想上磨练的句子是:在生活上经受磨练的句子:;在行动上受磨练的句子是:2、《生于忧患死于安乐》中阐述了经历磨难后产生的结果是3、《生于忧患死于安乐》第三段讲人的主观因素对成才的作用,写人心理状态的变化:写人面部表情的变化:4、第三段从正反两方面论述经受磨练的好处,其中从反面提示国家灭亡的原因的句子是:5、孟子对治理国家提出的论断是:1、必先苦其心志;劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身;行拂乱其所为2、所以动心忍性,增益其所不能3、困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻4、入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

5、然后知生于忧患而死于安乐也。

(1)文章讲的是造就人才和治理国家的问题,中心论点:生于忧患,死于安乐。

(2)第一段承上启下的句子:故天将降大任于是人也,其中“是人”指上述六人和与此相似的其他人。

(3)第二段讲客观条件对造就人才的作用,阐述的道理是:成就大业,必须先经受苦难磨炼。

其中阐述在思想上磨练的句子是:苦其心志。

在生活上经受磨练的句子:劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

在行动上受磨练的句子是:行拂乱其所为。

结果才能动心忍性,(受磨练的益处)曾益其所不能。

(4)第三段讲人的主观因素对成才的作用即:困境能激发人的斗志。

写人心理状态的变化,困于心,衡于虑,而后作。

写人面部表情的变化。

征于色,发于声,而后喻。

(5)第三段从正反两方面论述经受磨练的好处,从正面讲磨练激发人斗志(个人)。

人恒过,然后能改。

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

从反面提示国家灭亡的原因(国家)。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡.(6)孟子对治理国家提出的论断是:入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

孟子认为国家要长盛不衰,就需要有法家拂士和敌国外患。

诗缘情,亦蕴理:如王安石《登飞来峰》“,。

”就蕴含着“站得高,才能望得远”的哲理;刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》“,。

生于忧患死于安乐理解性默写习题

生于忧患,死于安乐。

这是本文的中心论点。

人才必须经过艰苦磨炼的作用,才能成就大业。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

孟子认为,舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

这些人才都是在艰苦环境中造就的。

要成就大业,必须在思想、行动和生活上受到磨练。

必先苦其心志,行拂乱其所为,其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

困于心,衡于虑,而后作。

征于色,发于声,而然喻。

孟子重视人才成长的主观因素,如困于心,衡于虑,而后作。

征于色,发于声,而然喻。

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

作者分析了六位古人的事例后,得出了故天将降大任于是人也的结论。

造就人才的客观条件包括必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

困于心,衡于虑,而后作。

征于色,发于声,而然喻。

造就人才的主观因素是困于心,衡于虑,而后作。

由个人推论到国家,若入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

分析亡国的条件,包括入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

生于忧患死于安乐曹刿论战理解性默写Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】一、默写1.作者认为一个国家走向衰败灭亡的原因是入则无法家拂士,出则无敌国外患。

2.孟子认为造就人才的客观条件是苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为;只有这样,才能动心忍性,曾益其所不能;造就人才的主观条件是困于心,衡于虑,而后作;从而论证了生于忧患;然后用入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡;论证了死于安乐,最后归纳出中心论点生于忧患,死于安乐。

3、体现本文中心论点的句子是:然后知生于忧患,死于安乐也4、作者承上文例证承上启下得出的结论是:故天将降大任于是人也……5、孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

6、经历磨难砥砺的好处是:动心忍性,曾益其所不能。

7、孟子也重视人的主观因素的作用,提出:困于心,衡于虑,而后作。

8、作者由个人作为上升到国家治乱,提出了什么论断?入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

9、体现“人非生而知之者,孰能无过”只要知错能改,善莫大焉的句子是:人恒过,然后能改。

10、专立一段,归纳全文中心论点的句子是:然后知生于忧患,而死于安乐也。

11、一个要成就大业,必须经受一番磨练的句子:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

12、面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的:人恒过,然后能改。

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

13、在总结了大量亡国史实的基础上,作者针对国君提出了怎样的论断:入则无法家拂士;出则无敌国外患者,国恒亡。

二、简答1、本文的中心论点是什么?作者提出这一论点的目的是什么?答:①“生于忧患,死于安乐”。

②告诫人们只有在艰苦中磨练自己,才能有所作为;不可沉溺于安乐之中,否则会失败和灭亡。

初中教材必背篇原文及理解性默写之

《生于忧患,死于安乐》

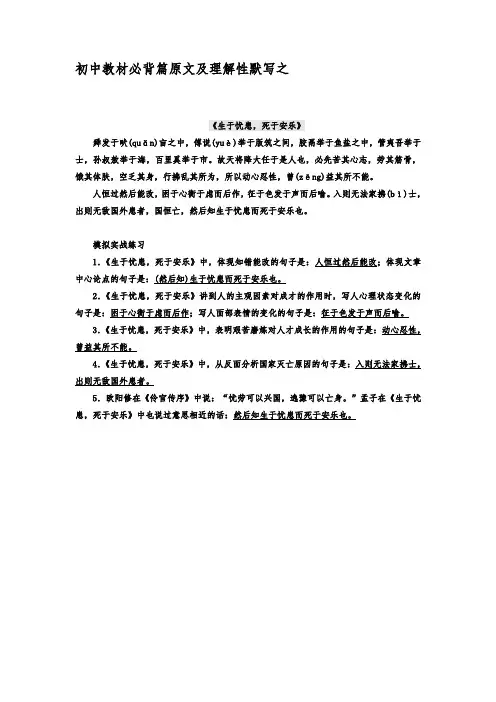

舜发于畎(quǎn)亩之中,傅说(yuè)举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾(zēng)益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。

入则无法家拂(bì)士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

模拟实战练习

1.《生于忧患,死于安乐》中,体现知错能改的句子是:人恒过然后能改;体现文章中心论点的句子是:(然后知)生于忧患而死于安乐也。

2.《生于忧患,死于安乐》讲到人的主观因素对成才的作用时,写人心理状态变化的句子是:困于心衡于虑而后作;写人面部表情的变化的句子是:征于色发于声而后喻。

3.《生于忧患,死于安乐》中,表明艰苦磨炼对人才成长的作用的句子是:动心忍性,曾益其所不能。

4.《生于忧患,死于安乐》中,从反面分析国家灭亡原因的句子是:入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

5.欧阳修在《伶官传序》中说:“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

”孟子在《生于忧患,死于安乐》中也说过意思相近的话:然后知生于忧患而死于安乐也。

生于忧患死于安乐》理解性默写1.孟子认为造就人才的客观条件是环境、时机、机遇、事业;只有这样,才能发挥才能、成就大业;造就人才的主观条件是志向、毅力、勇气;从而论证了生于忧患;然后用贪安逸、怕困难、畏挫折论证了死于安乐,最后归纳出中心论点“生于忧患,死于安乐”。

2.列举作者分析六位古人的事例后作出结论的过渡句是:“由此可见,凡是成就大业的人,都必须经受磨难的考验。

”3.作者承上文例证承上启下得出的结论是:“正是因为有了这样的磨炼,才使得这些人才能够成就伟业。

”4.作者列举舜等人的史实,得出了什么结论(本文中承上启下的句子):“这些人的成功,都是通过苦心经营、艰苦奋斗而取得的。

”5.课文第二段主要阐述要成就大业,必须经受一番苦难磨练的道理。

其中阐述在思想上受磨练的句子是:“人的思想必须经过磨练,才能够趋于完善。

”6.孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过:磨难、困境、挫折、失败、压力。

7.经历磨难砥砺的好处是:增强意志、提高素质。

8.指出了艰苦磨炼好处的句子是:“磨难是人生的财富,是成就大业的必由之路。

”9.《生于忧患,死于安乐》中指出了艰苦磨炼益处的句子是:“磨难会使人变得坚强,使人变得有智慧。

”10.说明人才必须经过艰苦磨炼的作用的句子是:“没有经过磨难的人,是不可能成就大业的。

”11.《生于忧患,死于安乐》中体现“人非生而知之者,孰能无过?”知错能改,善莫大焉的句子是:“人都会犯错误,但是能够改正错误,才是最好的。

”12.《生于忧患,死于安乐》讲到人的主观因素对成才的作用时,写人心理状态变化的句子是:“经过磨难的人,会变得更加坚强、自信、勇敢。

”;写人面部表情变化的句子是:“面对磨难,人们会变得更加从容、坚定、自信。

”13.面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的:积极、乐观;勇敢、自信;坚定、不屈;从而实现自我超越、成长、进步。

14.人处于困境才能奋发(造就人才的主观条件):面对挑战、克服困难、承受压力、迎接挫折、超越自我。

生于忧患,死于安乐曹刿论战理解性默写一、默写1.作者认为一个国家走向衰败灭亡的原因是入则无法家拂士,出则无敌国外患。

2.孟子认为造就人才的客观条件是苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为;只有这样,才能动心忍性,曾益其所不能;造就人才的主观条件是困于心,衡于虑,而后作;从而论证了生于忧患;然后用入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡;论证了死于安乐,最后归纳出中心论点生于忧患,死于安乐。

3、体现本文中心论点的句子是:然后知生于忧患,死于安乐也4、作者承上文例证承上启下得出的结论是:故天将降大任于是人也??5、孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

6、经历磨难砥砺的好处是:动心忍性,曾益其所不能。

7、孟子也重视人的主观因素的作用,提出:困于心,衡于虑,而后作。

8、作者由个人作为上升到国家治乱,提出了什么论断入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

9、体现“人非生而知之者,孰能无过” 只要知错能改,善莫大焉的句子是:人恒过,然后能改。

10、专立一段,归纳全文中心论点的句子是:然后知生于忧患,而死于安乐也。

11、一个要成就大业,必须经受一番磨练的句子:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

12、面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的:人恒过,然后能改。

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

13、在总结了大量亡国史实的基础上,作者针对国君提出了怎样的论断:入则无法家拂士;出则无敌国外患者,国恒亡。

二、简答1、本文的中心论点是什么作者提出这一论点的目的是什么答:①“生于忧患,死于安乐” 。

②告诫人们只有在艰苦中磨练自己,才能有所作为;不可沉溺于安乐之中,否则会失败和灭亡。

2、“生于忧患,死于安乐”的含义是忧患使人生存发展,安逸享乐使人委靡死亡。

3、孟子《生于忧患,死于安乐》是针对什么问题提出论述的造就人才,治理国家。

《生于忧患死于安乐》理解性默写1.孟子认为造就人才的客观条件是(),(),(),(),();只有这样,才能(),();造就人才的主观条件是(),(),();从而论证了生于忧患;然后用(),()(,);论证了死于安乐,最后归纳出中心论点(),()。

2.列举作者分析六位古人的事例后作出结论的过渡句是()。

3.作者承上文例证承上启下得出的结论是:()⋯⋯4.作者列举舜等人的史实,得出了什么结论(本文中承上启下的句子):()。

5.课文第二段主要阐述要成就大业,必须经受一番苦难磨练的道理。

其中阐述在思想上受磨练的句子是:()。

6.孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过:(),(),(),(),()。

7.经历磨难砥砺的好处是:(),()。

8.指出了艰苦磨炼好处的句子是:(),()。

9.《生于忧患,死于安乐》中指出了艰苦磨炼益处的句子是:(),()。

10.说明人才必须经过艰苦磨炼的作用的句子是:(),(),(),(),(),(),(),()。

11《.生于忧患,死于安乐》中体现“人非生而知之者,孰能无过 ?”知错能改,善莫大焉的句子是:(),()。

12.《生于忧患,死于安乐》讲到人的主观因素对成才的作用时,写人心理状态变化的句子是:(),(),();写人面部表情变化的句子是:(),(),()。

13.面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的:(),()。

(),(),();(),(),()。

14.人处于困境才能奋发(造就人才的主观条件):(),(),(),(),(),()。

15.孟子也重视人的主观因素的作用,提出:(),(),()。

16.在《生于忧患,死于安乐》中,孟子认为上天对“天将降大任者”进行苦心志、劳筋骨、饿体肤等种种考验的目的是(),()。

17. 在《生于忧患,死于安乐》中,孟子用(),()两句,表达了上天对“天将降大任者”进行苦心志、劳筋骨、饿体肤等种种考验的目的。

《生于忧患,死于安乐》18.作者认为一个国家走向衰败灭亡的原因是:(),()。

《生于忧患死于安乐》理解性默写1.孟子认为造就人才的客观条件是(),(),(),(),();只有这样,才能(),();造就人才的主观条件是(),(),();从而论证了生于忧患;然后用(),()(,);论证了死于安乐,最后归纳出中心论点(),()。

2.列举作者分析六位古人的事例后作出结论的过渡句是()。

3.作者承上文例证承上启下得出的结论是:()⋯⋯4.作者列举舜等人的史实,得出了什么结论(本文中承上启下的句子):()。

5.课文第二段主要阐述要成就大业,必须经受一番苦难磨练的道理。

其中阐述在思想上受磨练的句子是:()。

6.孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过:(),(),(),(),()。

7.经历磨难砥砺的好处是:(),()。

8.指出了艰苦磨炼好处的句子是:(),()。

9.《生于忧患,死于安乐》中指出了艰苦磨炼益处的句子是:(),()。

10.说明人才必须经过艰苦磨炼的作用的句子是:(),(),(),(),(),(),(),()。

11《.生于忧患,死于安乐》中体现“人非生而知之者,孰能无过 ?”知错能改,善莫大焉的句子是:(),()。

12.《生于忧患,死于安乐》讲到人的主观因素对成才的作用时,写人心理状态变化的句子是:(),(),();写人面部表情变化的句子是:(),(),()。

13.面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的:(),()。

(),(),();(),(),()。

14.人处于困境才能奋发(造就人才的主观条件):(),(),(),(),(),()。

15.孟子也重视人的主观因素的作用,提出:(),(),()。

16.在《生于忧患,死于安乐》中,孟子认为上天对“天将降大任者”进行苦心志、劳筋骨、饿体肤等种种考验的目的是(),()。

17. 在《生于忧患,死于安乐》中,孟子用(),()两句,表达了上天对“天将降大任者”进行苦心志、劳筋骨、饿体肤等种种考验的目的。

《生于忧患,死于安乐》18.作者认为一个国家走向衰败灭亡的原因是:(),()。

《生于忧患死于安乐》理解性默写

1.《生于忧患,死于安乐》中“,”指出了艰苦磨炼的益。

2.《生于忧患,死于安乐》中认为人经过磨练才能增长才干。

即“”。

3.《生于忧患,死于安乐》中“,;

,,”正面说明忧困、挫折产生的积极作用。

4.《生于忧患,死于安乐》中“,”与《左传》中“人谁无过?过而能改,善莫大焉?”意思相同。

5.《生于忧患,死于安乐》中与唐·柳宗元《敌戒》中“敌存灭祸,敌去召过”有异曲同工之妙的句子是:“,

”。

6.《生于忧患,死于安乐》中“,”指一个人常犯错误然后才能改正。

7.《生于忧患,死于安乐》中指出艰苦磨炼可以激励心志,使人性情坚忍,增加原本所不具备的能力的是:,。

8.《生于忧患,死于安乐》中反映孟子重视人才成长的主观因素的是:,,;,,。

9.《生于忧患,死于安乐》中从国内与国外两方面进行分析,说明环境过于安适、精神松懈怠惰就会导致亡国的句子是:

,。

10.《生于忧患,死于安乐》与《伶官传序》中的“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”意思相近的句子是“,”。

《生于忧患死于安乐》默写答案

1.所以动心忍性,曾益其所不能。

2.曾益其所不能。

3.人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作。

4.人恒过,然后能改。

5.入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

6.人恒过,然后能改。

7.所以动心忍性,曾益其所不能。

8.困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

9.入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

10.生于忧患,死于安乐。

《生于忧患死于安乐》理解性默写1、《生于忧患,死于安乐》中体现“人非生而知之者,孰能无过?”知错能改,善莫大焉的句子是:,。

2、《生于忧患,死于安乐》中指出了艰苦磨炼益处的句子是:“,。

”3、《生于忧患,死于安乐》中列举作者分析六位古人的事例后作出结论的过渡句:。

4、《生于忧患,死于安乐》中从内外两个方面说明了导致亡国原因的句子是:,。

5、孟子对治理国家提出的论断是:。

6、《生于忧患,死于安乐》中阐述在思想上受磨练的句子是:。

7、《生于忧患,死于安乐》讲到人的主观因素对成才的作用时,写人心理状态变化的句子是“”;写人面部表情变化的句子是: 。

8、《生于忧患,死于安乐》中总结全文,归纳中心论点的句子是:“。

”《鱼我所欲也》理解性默写1、《鱼我所欲也》中,体现孟子的“向善论”的句子是,。

2、《鱼我所欲也》文中表明“我”不会做“苟且偷生之事”的句子是:,。

3、人生常常面临各种各样的选择,当“义”和“生”不能两全时,我们应当像《鱼我所欲也》一文中所说的那样:,。

4、《鱼我所欲也》中的中心论点的句子是:。

5、孟子在《鱼我所欲也》中强调做人要有自己的原则的句子是:,。

6、在孟子看来,即使遇到祸患也会挺身而出的原因是:,。

7、《鱼我所欲也》中表达了“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的人生追求的句子是“,”。

8、《鱼我所欲也》中用“,”两句来表明对待“万钟”的标准与态度。

《生于忧患死于安乐》默写答案1、人恒过,然后能改。

2、所以动心忍性,曾益其所不能。

3、故天将降大任于是人也。

4、入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

5、然后知生于忧患而死于安乐也。

6、必先苦其心志。

7、困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。

8、然后知生于忧患而死于安乐也。

《鱼我所欲也》默写答案1、非独贤者有是心也,人皆有之。

2、所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

3、二者不可兼得,舍生而取义者也。

4、舍生而取义者也。

5、万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉。

2023中考语文古诗文《生于忧患,死于安乐》《孔孟论学》理解性默写强化训练一.生于忧患,死于安乐1.孟子的《生于忧患,死于安乐》,摆出的事实论据是:舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

2.孟子的《生于忧患,死于安乐》,列举分析六位古人的事例后作出结论的过渡句:故天将降大任于是人也。

3.孟子的《生于忧患,死于安乐》,说明人才必须经过艰苦磨炼的句子是:故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

4.孟子的《生于忧患,死于安乐》,强调人要承担重大的使命,就要能经受一系列的磨难,其中经受痛苦与劳累的句子是:必先苦其心志,劳其筋骨。

5.孟子的《生于忧患,死于安乐》,指出了艰苦磨炼益处的句子是:所以动心忍性,曾益其所不能。

6.孟子的《生于忧患,死于安乐》,第二段主要阐述要成就大业,须经受一番苦难磨练的道理。

其中阐述在思想上受磨练的句子是:必先苦其心志_;在行动上受磨练的句子是:行拂乱其所为_;在生活上受磨练的句子是:劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身_。

7.孟子的《生于忧患,死于安乐》,强调人们都会犯错误,但要及时改正的句子是:人恒过,然后能改。

8.孟子的《生于忧患,死于安乐》,孟子认为造就人才的主观因素是:困于心,衡于虑,而后作。

征于色,发于声,而然喻。

造就人才成长的客观条件是:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

9.孟子的《生于忧患,死于安乐》,先强调人要经历各种困苦磨练,后由个人说到国家,提出一旦“入则无法家拂士,出则无敌国外患者”,国家就必定灭亡的论断。

10.孟子的《生于忧患,死于安乐》,从内外两个方面说明了导致亡国的原因的句子是:入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

11.孟子的《生于忧患,死于安乐》,总结全文,归纳中心论点的句子是:然后知生于忧患而死于安乐也。

12.唐代名臣魏征认为:帝王心怀忧贫,就能任贤受谏;心怀安乐,就会危及国家。

《生于忧患死于安乐》习题及答案【部编版八上第21课】班级:姓名:题型:【重点注释默写】【重点句子翻译】【理解性默写】【课内简答题】一、重点课下注释默写:1、【舜发于畎亩之中】【发】,【亩】,2、【傅说举于版筑之间】【举】,【版筑】,【筑】,3、【管夷吾举于士】【士】,【举于士】,4、【百里奚举于市】【市】,5、【饿其体肤】6、【空乏其身】【空乏】,7、【行拂乱其所为】【拂】,【乱】,8、【动心忍性】9、【曾益〕【曾】,10、【恒过】11、【衡于虑】【衡】,12、【作】13、【征于色,发于声,而后喻】【征】,【发】,【喻】,14、【入】15、【法家拂士】【拂】,16、【出】17、【敌国】【敌】,18、【生于忧患而死于安乐】二、重点句子翻译:1、故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

翻译:2、人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

翻译:3、入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

翻译:4、然后知生于忧患而死于安乐也。

翻译:三、理解性默写:1、全文的中心句是:2、联系全文,在文中起过渡(或:承上启下) 的作用的句子是:3、选文中由个人升华到国家,论证“死于安乐”的道理的句子是:4、在《生于忧患,死于安乐》中,孟子认为造就人才的客观条件是“”,只有这样,才能“”;造就人才的主观条件是“”。

5、选文中用列举一系列历史人物是为了说明逆境(困境)对造就人才的重要作用,这六个人物及事例是:四、课内阅读简答题:1、第1段用了什么修辞?作用是什么?2、第一段列举了六个历史人物,他们经历上的共点是什么?作者借此想要说明什么道理?3、第一段运用了什么论证方式?4、第1段与第2段在内容上有什么联系?5、上天要把重担加给某个人,必须要从哪几个角度来磨练他?磨练的好处是什么?6、《生于忧患死于安乐》中,列举舜、孙叔敖等人的事例是为了论证什么观点?7、“故天将降大任于是人也……曾益其所不能”段的论证方法是:8、孟子认为人怎样才能成才?9、在物质生活日益丰富的今天,我们能否养尊处优,耽于安乐?我们还应有哪些忧患常识?10、环境对人的成长有着重要的作用,面对艰苦环境的磨练,不同的人有不同的态度,结合文章说一说你认为这其中最关键的是什么?参考答案:一、重点课下注释默写:1、【舜发于畎亩之中】舜在历山耕后被尧起用,成为尧的继承人。