核磁共振和质谱分析解析

- 格式:ppt

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:57

核磁共振与质谱联用技术核磁共振与质谱联用技术是一种重要的分析化学技术,广泛应用于物质的定性和定量分析。

它结合了核磁共振(NMR)和质谱(MS)两种技术的优点,为科研和工业领域提供了强大的分析手段。

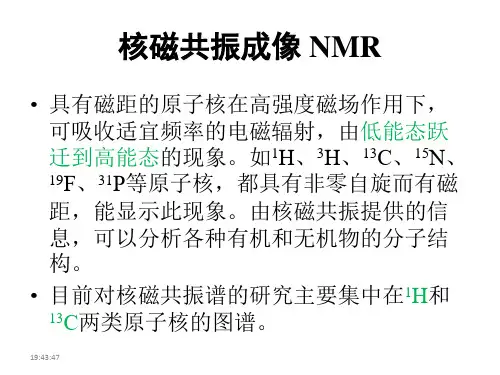

一、核磁共振(NMR)核磁共振是一种研究原子核内部结构及其与环境相互作用的方法。

在核磁共振光谱中,样品中的原子核在外加磁场中发生共振,产生特定的频率信号。

这些信号与原子核的化学环境有关,通过观察信号的强度、频率和耦合常数等参数,可以得到有关样品分子结构、动力学和电子状态等信息。

二、质谱(MS)质谱是一种基于质量分析的离子化技术。

样品经过离子化后,生成带电粒子(离子)。

这些离子在电磁场中受到力的作用,根据其质量-电荷比(m/z)的不同,发生偏转。

通过检测离子的数量和强度,可以得到样品的质谱图。

质谱图提供了有关样品分子质量、结构和组成等信息。

三、核磁共振与质谱联用技术(NMR-MS)核磁共振与质谱联用技术将核磁共振和质谱两种技术的优点结合起来,实现了对样品分子结构和质量的同时分析。

通过将质谱离子化后的离子引入核磁共振谱仪中,可以得到样品的核磁共振谱。

这样,不仅可以得到样品的结构信息,还可以确定样品的质量和组成。

核磁共振与质谱联用技术在化学、生物化学、环境科学、药物分析等领域有着广泛的应用。

它为科研和工业领域提供了一种高效、快速的定性和定量分析手段,有助于解决许多复杂样品分析难题。

习题及方法:1.习题:核磁共振与质谱联用技术在哪些领域有广泛应用?解题方法:回顾核磁共振与质谱联用技术的特点和优势,结合课本和教材中提到的实例,列出其在不同领域的应用。

答案:核磁共振与质谱联用技术在化学、生物化学、环境科学、药物分析等领域有广泛应用。

例如,在化学领域,可以用于研究有机化合物的结构和动力学;在生物化学领域,可以用于分析蛋白质和核酸的结构和功能;在环境科学领域,可以用于检测和分析污染物;在药物分析领域,可以用于药物成分的定性和定量分析。

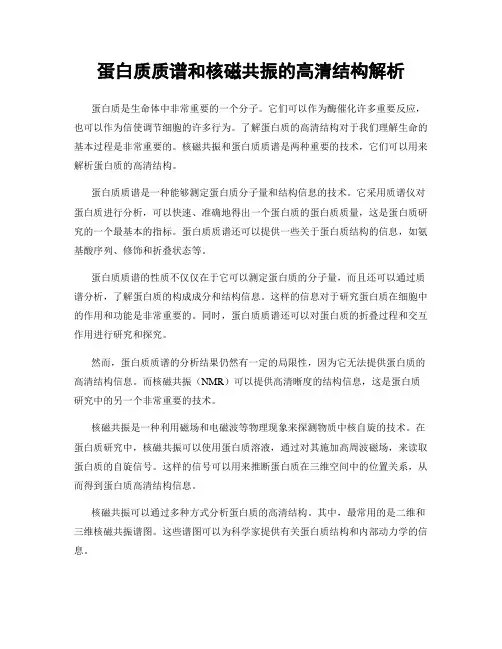

蛋白质质谱和核磁共振的高清结构解析蛋白质是生命体中非常重要的一个分子。

它们可以作为酶催化许多重要反应,也可以作为信使调节细胞的许多行为。

了解蛋白质的高清结构对于我们理解生命的基本过程是非常重要的。

核磁共振和蛋白质质谱是两种重要的技术,它们可以用来解析蛋白质的高清结构。

蛋白质质谱是一种能够测定蛋白质分子量和结构信息的技术。

它采用质谱仪对蛋白质进行分析,可以快速、准确地得出一个蛋白质的蛋白质质量,这是蛋白质研究的一个最基本的指标。

蛋白质质谱还可以提供一些关于蛋白质结构的信息,如氨基酸序列、修饰和折叠状态等。

蛋白质质谱的性质不仅仅在于它可以测定蛋白质的分子量,而且还可以通过质谱分析,了解蛋白质的构成成分和结构信息。

这样的信息对于研究蛋白质在细胞中的作用和功能是非常重要的。

同时,蛋白质质谱还可以对蛋白质的折叠过程和交互作用进行研究和探究。

然而,蛋白质质谱的分析结果仍然有一定的局限性,因为它无法提供蛋白质的高清结构信息。

而核磁共振(NMR)可以提供高清晰度的结构信息,这是蛋白质研究中的另一个非常重要的技术。

核磁共振是一种利用磁场和电磁波等物理现象来探测物质中核自旋的技术。

在蛋白质研究中,核磁共振可以使用蛋白质溶液,通过对其施加高周波磁场,来读取蛋白质的自旋信号。

这样的信号可以用来推断蛋白质在三维空间中的位置关系,从而得到蛋白质高清结构信息。

核磁共振可以通过多种方式分析蛋白质的高清结构。

其中,最常用的是二维和三维核磁共振谱图。

这些谱图可以为科学家提供有关蛋白质结构和内部动力学的信息。

然而,核磁共振在脸型样品、样品纯度不高和不均匀标记等方面会有一定的局限性。

因此,对于某些蛋白质,需要结合蛋白质质谱和核磁共振等多种技术来综合解析其高清结构。

总之,蛋白质质谱和核磁共振是两种非常重要的技术,它们可以用于解析蛋白质的高清结构。

虽然它们各自有一定的局限性,但在结合使用时会有很好的补充效果。

这些技术在蛋白质研究中发挥着非常重要的作用,促进了人们对于生物分子行为和功能的理解。

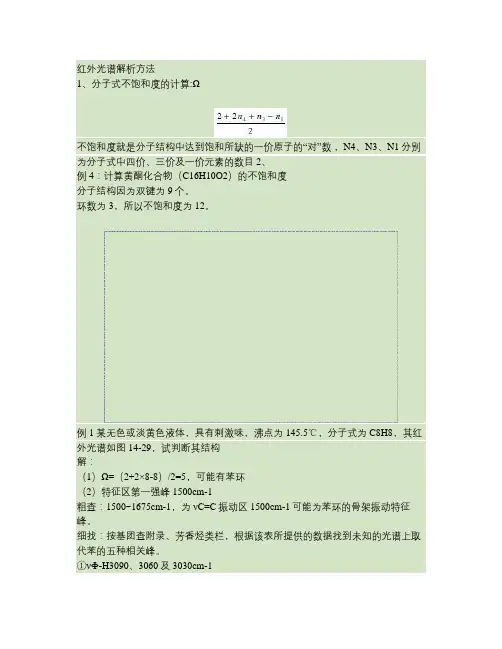

红外光谱解析方法1、分子式不饱和度的计算:Ω不饱和度就是分子结构中达到饱和所缺的一价原子的“对”数,N4、N3、N1分别为分子式中四价、三价及一价元素的数目 2、例4:计算黄酮化合物(C16H10O2)的不饱和度分子结构因为双键为9个。

环数为3,所以不饱和度为12。

例1 某无色或淡黄色液体,具有刺激味,沸点为145.5℃,分子式为C8H8,其红外光谱如图14-29,试判断其结构解:(1)Ω=(2+2×8-8)/2=5,可能有苯环(2)特征区第一强峰1500cm-1粗查:1500~1675cm-1,为νC=C振动区1500cm-1可能为苯环的骨架振动特征峰。

细找:按基团查附录、芳香烃类栏,根据该表所提供的数据找到未知的光谱上取代苯的五种相关峰。

①νФ-H3090、3060及3030cm-1②泛频峰2000-1667cm-1的峰形为单取代峰形③νC=C苯环骨架振动1600、1575、1500及1450cm-1共振环④δф-H1250-1000cm-1出现弱峰⑤γф-H 780及690cm-1(双峰)单取代苯(3)特征区第二强峰1630cm-1粗查:该峰可能起源于νC=C,因苯环已确定,故初步指认为烯烃。

细查:查附录一:(二)烯烃类栏,同样找到烯烃的四种相关峰。

①ν=CH3090、3060及3030cm-1②νC=C1630m-1③δ=CH1430-1290cm-1,出现中强峰④γ=CH990及905cm-1(双峰)落在单取代范围内第二强峰归属:乙烯基单取代。

未知物可能结构,苯乙烯。

4、查标准光谱与Sadtler光谱的81K苯乙烯的光谱完全一致。

结论:未知物为苯乙烯。

核磁共振氢谱的解析核磁共振谱能提供的参数主要是化学位移,原子核的裂分峰数,偶合常数以及各组峰的峰面积积分高度等.一、峰面积与氢核数目的关系(一)峰面积1.概念:在1H-NMR,各吸收峰覆盖的面积。

2.决定因素:峰面积与引起该吸收的氢核数目成正比。

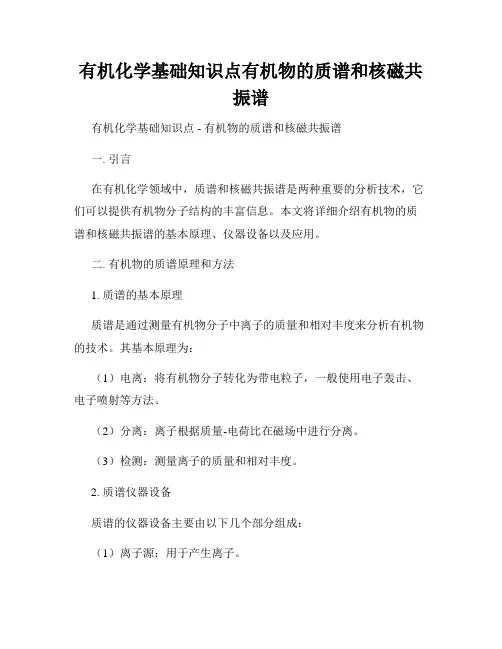

有机化学基础知识点有机物的质谱和核磁共振谱有机化学基础知识点 - 有机物的质谱和核磁共振谱一. 引言在有机化学领域中,质谱和核磁共振谱是两种重要的分析技术,它们可以提供有机物分子结构的丰富信息。

本文将详细介绍有机物的质谱和核磁共振谱的基本原理、仪器设备以及应用。

二. 有机物的质谱原理和方法1. 质谱的基本原理质谱是通过测量有机物分子中离子的质量和相对丰度来分析有机物的技术。

其基本原理为:(1)电离:将有机物分子转化为带电粒子,一般使用电子轰击、电子喷射等方法。

(2)分离:离子根据质量-电荷比在磁场中进行分离。

(3)检测:测量离子的质量和相对丰度。

2. 质谱仪器设备质谱的仪器设备主要由以下几个部分组成:(1)离子源:用于产生离子。

(2)质谱仪:包括质量分析器、检测器等。

(3)数据处理系统:用于采集和分析数据。

3. 质谱的应用质谱在有机化学中有广泛的应用,包括:(1)质谱图谱解析:通过分析质谱图谱,确定有机物的分子式、分子结构等信息。

(2)质谱定性分析:通过比较样品的质谱图谱与数据库中的标准质谱图,鉴定有机物的种类。

(3)质谱定量分析:通过测量质谱图谱中特定离子峰的强度,确定样品中有机物的含量。

三. 有机物的核磁共振(NMR)原理和方法1. 核磁共振的基本原理核磁共振是通过测量有机物分子中核自旋的行为来提供有机物分子结构信息的技术。

其基本原理为:(1)核自旋:原子核具有自旋,每种核素的自旋数是固定的。

(2)共振:核自旋在磁场中被激发,并在不同频率下共振吸收或发射能量。

(3)检测:测量吸收或发射能量的频率和强度。

2. 核磁共振仪器设备核磁共振的仪器设备主要由以下几个部分组成:(1)磁场系统:用于产生强磁场。

(2)射频系统:用于激发和检测核自旋的共振吸收或发射能量。

(3)探头:用于容纳样品和与样品进行相互作用。

3. 核磁共振的应用核磁共振在有机化学中有广泛的应用,包括:(1)1H核磁共振:通过测量样品中氢原子核的共振吸收能量,获得有机物的结构信息。

有机化合物的鉴定质谱法与核磁共振谱法的联用有机化合物的鉴定一直是有机化学研究和应用中至关重要的一环。

为了准确快速地确定有机化合物的结构和成分,科学家们开发了许多实验方法。

本文将介绍有机化合物的鉴定质谱法与核磁共振谱法的联用,以及这种联用方法在化学研究中的应用。

质谱法是一种能够测量化合物的质量和分子结构的方法。

通过质谱仪,化学家们可以将有机化合物分解成离子,并记录下离子的质量谱图。

质谱图的峰位和相对强度可以提供有机化合物分子的质量和结构信息。

质谱法的优点在于快速、灵敏和高分辨率,能够对不同的有机化合物进行快速鉴定。

然而,质谱法也存在一些局限性。

例如,在质谱图中,分子的碳氢骨架信息无法直接获得,只能根据质谱图的衍射峰进行推测。

此外,质谱法对于化合物的可检测范围也有限。

而核磁共振谱法(NMR)是另一种常用于有机化合物鉴定的方法。

核磁共振谱法利用分子中原子核在磁场中的共振吸收行为来分析物质的结构和环境。

其中最常用的是氢核磁共振谱(1H-NMR)。

核磁共振谱法的优点在于能够提供化合物的细节信息,如亚基的数量、位置和相对位置,以及官能团的结构和位置。

通过对样品的波谱图进行解析,化学家们可以确定有机化合物的分子式、结构和立体构型。

核磁共振谱法也是有机化学研究中不可或缺的一种方法。

然而,核磁共振谱法也存在一些缺点。

首先,核磁共振谱的仪器设备成本较高,操作和维护也较为复杂。

其次,核磁共振谱法的灵敏度相对较低,需要高纯度的样品进行测量。

另外,复杂的有机化合物在核磁共振谱上产生的峰位数量较多,分析解读也较为繁琐。

为了克服质谱法和核磁共振谱法各自的缺点,化学家们开始尝试将两种方法联用。

质谱法和核磁共振谱法的联用能够充分发挥两种方法的优点,提高鉴定的准确性和可靠性。

在联合分析中,质谱法提供了有机化合物的分子式、分子量和分子结构信息,而核磁共振谱法则提供了有机化合物的详细结构信息,如官能团和立体构型。

联用质谱法和核磁共振谱法的应用非常广泛。

化学反应的核磁共振质谱红外光谱紫外光谱分析在化学领域中,深入研究和理解化学反应是非常重要的。

为了对化学反应进行准确分析和识别,科学家们发展了多种分析技术,其中包括核磁共振(NMR)谱、红外(IR)光谱和紫外-可见(UV-Vis)光谱。

这些分析技术为化学反应的研究提供了强大的工具,能够揭示分子结构、反应机理和化学键的性质等信息。

一、核磁共振(NMR)谱核磁共振谱是一种非常有用的技术,可以用来分析和确认化合物的结构。

它通过测量核自旋以及其与外部磁场交互作用的方式来工作。

核磁共振谱可以提供关于化合物中不同原子的化学环境和它们之间的化学键的信息。

核磁共振谱的基本原理是利用核自旋与外部磁场之间的相互作用。

化合物中的核自旋会受到外部磁场和射频脉冲的影响。

通过测量核自旋在不同磁场强度下的吸收和释放射频能量的频率,可以得到核磁共振谱。

核磁共振谱还可以提供关于化学反应动力学和速率常数的信息。

通过测量峰的强度和面积,可以计算反应物和产物之间的相对含量,从而确定反应的进程和速率。

二、红外(IR)光谱红外光谱是一种根据物质吸收和发射红外辐射的方式来分析和识别化合物的方法。

红外光谱可以提供关于化合物中的功能团和它们之间的化学键的信息。

红外光谱的基本原理是物质中的分子会吸收红外辐射的特定频率,这些频率对应着分子中化学键的振动模式。

每种功能团和化学键都有自己独特的红外频率,因此可以通过测量样品吸收红外辐射的频率来确定其化学组成和结构。

红外光谱可以用于确定化学反应的产物和中间体。

在化学反应中,原子和分子之间的共振频率可能会发生变化。

通过比较反应物和产物之间的红外光谱,可以确定化学反应的进行和物质转化。

三、紫外-可见(UV-Vis)光谱紫外-可见光谱是一种利用物质对紫外光和可见光的吸收和发射来分析和识别化合物的技术。

紫外-可见光谱可以提供关于分子能级、电子结构和吸收峰的信息。

紫外-可见光谱的基本原理是物质中的分子可以吸收具有特定能量的光子。

生物化学中的分析方法在生物化学领域中,分析方法是研究生物分子结构和功能的重要手段。

通过不同的分析方法,我们可以揭示生物体内的化学成分、代谢过程、分子结构以及生物分子的相互作用,进而深入了解生物体的生理与病理过程。

本文将通过以下几种典型的生物化学分析方法,介绍它们的原理和应用。

一、质谱分析方法质谱分析是一种基于分子离子间的相互作用原理的分析方法。

它通过将样品中的分子离子化,利用质谱仪测量并分析其质量荷比,从而确定分子的质量和结构。

质谱分析方法在生物化学中具有广泛应用,例如质谱在蛋白质组学中的鉴定和定量分析、代谢产物的鉴定、药物分析等。

常见的质谱分析方法包括质谱仪的MALDI-TOF、ESI-MS等。

二、核磁共振分析方法核磁共振(NMR)是通过测量位于外加磁场中的核自旋能级差的吸收和发射电磁辐射而进行的分析技术。

核磁共振分析方法可以用于研究物质的结构、动力学和相互作用等。

在生物化学中,核磁共振技术广泛应用于蛋白质、核酸及小分子的结构解析、代谢产物的定量分析以及药物研发等方面。

常见的核磁共振分析方法包括1H-NMR、13C-NMR以及2D-NMR等。

三、色谱分析方法色谱分析是一种通过样品组分在移动相和固定相之间的分配系数差异进行分离和分析的技术。

在生物化学中,色谱分析方法具有重要的应用,例如气相色谱(GC)和液相色谱(LC)可以用于化合物的分离和检测,固相萃取(SPE)可以用于样品的富集和净化。

此外,高效液相色谱-质谱联用(HPLC-MS)技术也是常用的生物化学分析手段,用于复杂样品中的成分分离和鉴定。

四、电泳分析方法电泳分析是一种利用电场作用下,带电粒子在介质中的运动进行分离和检测的方法。

在生物化学中,凝胶电泳(如SDS-PAGE和琼脂糖凝胶电泳)常用于蛋白质的分离和纯化,毛细管电泳可用于核酸和蛋白质的分离和定量。

此外,凝胶滤析和等电聚焦等电泳技术也是生物化学研究中常用的分析方法。

综上所述,生物化学中的分析方法是研究生物分子结构和功能的重要手段,包括质谱分析方法、核磁共振分析方法、色谱分析方法以及电泳分析方法等。

化学分析中的质谱和核磁共振技术化学分析是一门重要的科学技术,它通过研究物质的组成、结构和性质,为各个领域的科学研究和工业应用提供了重要的支持。

在化学分析中,质谱和核磁共振技术是两种常用的分析方法,它们通过对物质的分子结构和组成进行研究,为我们提供了丰富的信息。

质谱技术是一种通过对物质中分子离子的质量和相对丰度进行测量,来确定物质的组成和结构的方法。

它基于物质分子在电离后形成离子的特性,利用质谱仪对这些离子进行分析。

质谱仪由离子源、质量分析器和检测器组成。

在质谱仪中,物质样品首先被电离,产生带有正电荷的离子,然后经过质量分析器的分离和聚焦,最后被检测器检测到并生成质谱图。

质谱图是质谱仪输出的结果,它通过质量分析器将离子按质量进行分离,并记录下每种离子的相对丰度。

通过分析质谱图,我们可以确定物质的分子结构和组成,以及各种离子的相对丰度。

质谱技术在化学分析中具有广泛的应用。

它可以用于有机化合物的结构鉴定和定量分析,无机化合物的元素分析,生物大分子的结构和功能研究等。

例如,在有机化学中,质谱技术可以通过质谱图的特征峰和碎片离子的相对丰度,确定有机化合物的分子式、结构和官能团。

在环境分析中,质谱技术可以用于检测水和空气中的有机物和无机物污染物。

在药物研发中,质谱技术可以用于药物的结构鉴定和代谢物的分析。

质谱技术的应用范围非常广泛,为各个领域的科学研究和工业应用提供了强大的支持。

核磁共振技术是一种通过测量物质中核自旋的共振吸收信号,来确定物质的结构和性质的方法。

它基于物质中核自旋的量子性质,利用核磁共振仪对这些核自旋进行分析。

核磁共振仪由磁场系统、射频系统和检测系统组成。

在核磁共振仪中,物质样品首先置于强大的静态磁场中,使得样品中的核自旋朝向有序。

然后通过射频脉冲的作用,使核自旋产生共振吸收,从而产生共振信号。

通过测量共振信号的强度和频率,我们可以确定物质的结构和性质。

核磁共振技术在化学分析中也具有广泛的应用。

有机化学中的核磁共振与质谱分析核磁共振(NMR)和质谱分析是现代有机化学中常用的两种仪器分析技术。

它们能够提供有关化合物结构和化学环境的重要信息,对于有机合成、药物研发等领域起着至关重要的作用。

1. 核磁共振(NMR)分析核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)是一种通过测量核自旋的行为来研究化合物结构和环境的技术。

核磁共振分析仪器利用磁场对核自旋进行定性和定量分析。

在NMR谱图中,每种核素会产生特定的共振峰,其化学位移和相对强度提供了有机化合物中不同原子的位置和数量信息。

2. 核磁共振谱图解析核磁共振谱图的解析是通过观察不同原子核的化学位移和相对积分强度等信息来确定化合物结构。

在解析核磁共振谱图时,首先观察化学位移,大致可以确定化学环境。

化学位移是指核子相对于内部参考标准(通常是四氢呋喃或二氯甲烷)的移动。

进一步判断化学位移上是否有结构信息的判定主要通过耦合常数和等效质子个数来做决定。

耦合常数是指来自于相邻原子核对特定核的耦合引起的峰裂分裂。

等效质子个数是指拥有相同化学位移的质子的数量。

3. 质谱分析质谱分析(Mass Spectrometry,MS)是一种能够确定化合物分子质量和分子结构的分析技术。

质谱分析仪器通过将化合物分子在真空中电离,并利用磁场加速离子,使之进入质谱仪中。

在质谱仪中,离子会经过质量分析器,按照质量-荷质比的大小进行分离,最后通过检测器得到质谱图。

质谱图上的基峰(Base peak)是质谱峰中最高峰的称呼,其相对强度为100。

其他峰的相对强度相对于基峰来呈现。

质谱峰的质量与荷质比表示了化合物中组成离子的分子量。

4. 核磁共振和质谱分析的应用核磁共振和质谱分析在有机化学中被广泛应用。

它们能够提供关于化合物结构和环境的许多重要信息,进而帮助化学家确定化合物的结构、鉴定未知化合物、研究反应机理等。

通过核磁共振和质谱分析,化学家可以确定分子中的官能团、骨架结构以及它们之间的相对位置。

结合质谱分析与核磁共振技术来确定金属结构金属材料是广泛应用于工业领域的重要材料之一,其性能和结构的研究对于材料科学和工程具有重要意义。

为了确定金属结构,科学家们发展了许多分析技术,其中质谱分析和核磁共振技术被广泛应用。

本文将结合质谱分析与核磁共振技术来对金属结构进行分析与确定。

质谱分析是一种基于样品中化合物的离子化程度和质荷比进行分子结构分析的技术。

在金属材料中,质谱分析是一种非常有效的方法,可以通过离子源将金属样品中的金属离子化,然后通过对质荷比的测量,可以确定金属离子的分子结构和化学成分。

在质谱分析中,常用的技术包括电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)和时间飞行质谱(TOF-MS)。

其中,ICP-MS是一种高灵敏度和高选择性的分析技术,可以用于测定金属材料中的微量元素和金属离子的含量。

TOF-MS是一种准确测量质量荷比的技术,可以用于确定金属离子的分子式和原子组成。

通过这些质谱分析技术,可以确定金属结构中的各种金属元素和其相对含量,从而了解金属材料的化学成分和组成。

除了质谱分析,核磁共振技术也是一种重要的分析工具,可用于确定金属结构。

核磁共振技术基于原子核在磁场中的能级差异,通过对样品中原子核的共振现象进行信号检测和分析,实现对金属结构的研究。

核磁共振技术在金属材料研究中常用的方法包括核磁共振谱(NMR)和电子自旋共振谱(ESR)。

通过对金属材料中原子核或电子自旋信号的测量和分析,可以得到金属结构的信息,包括晶体结构、分子结构和化学成分等。

在核磁共振技术中,常用的核磁共振谱技术包括氢核磁共振谱(1H-NMR)和碳核磁共振谱(13C-NMR)。

其中,氢核磁共振谱广泛应用于金属材料的研究,因为氢原子是金属材料中最常见的原子核之一。

通过分析样品中氢原子核的共振信号,可以确定金属结构的一些重要信息,如晶体格点和晶格常数等。

碳核磁共振谱则可以用于研究金属材料中的碳原子核信号,从而获取金属结构的进一步细节信息。

化学实验中的常见结构分析方法摘要:化学实验中的结构分析方法是研究化合物结构和性质的重要手段,可以通过多种技术手段来获得宝贵的结构信息。

本文将介绍几种常见的化学实验中的结构分析方法,包括质谱分析、核磁共振波谱分析、红外光谱分析以及X射线衍射分析。

1. 质谱分析质谱分析是一种通过测量离子的质量-电荷比来鉴定化合物结构的方法。

该方法通过将样品中的分子通过离子化产生带电的离子,并将这些离子加速到质谱仪中进行质荷比测量。

通过测定离子在质谱仪中的运动轨迹,可以得到化合物的分子量以及分子结构等信息。

质谱分析广泛应用于有机化学、生物化学以及药物研发等领域。

2. 核磁共振波谱分析核磁共振波谱分析是一种通过测量核磁共振信号来确定化合物结构的方法。

核磁共振波谱仪利用样品中原子核的磁性来获取结构信息。

通过给样品加上外部磁场,并通过给样品加上一定的能量使核处于激发状态,然后测量核的信号。

核磁共振波谱分析可以提供丰富的结构信息,如化学位移、耦合常数和相对丰度等,可应用于有机化学、生物化学等领域。

3. 红外光谱分析红外光谱分析是一种通过测量样品吸收、透射或散射红外光的方法来确定化合物结构的技术。

红外光谱分析的原理是不同化学键振动会导致不同红外光的吸收差异。

通过分析样品对不同波数的红外光的吸收情况,可以确定化合物的官能团以及分子结构。

红外光谱广泛应用于无机化学、有机化学以及材料科学等领域。

4. X射线衍射分析X射线衍射分析是一种利用X射线与晶体相互作用来确定其结构的方法。

该技术利用晶体的周期性结构对X射线进行衍射,通过衍射图样的解析,可以得到晶体中原子的排列方式和间距等信息。

X射线衍射分析广泛应用于材料科学、固体物理学以及天文学等领域。

结论:化学实验中的结构分析方法通过不同技术手段来获得化合物的结构信息,为化学研究提供了重要的理论支持。

质谱分析、核磁共振波谱分析、红外光谱分析以及X射线衍射分析是常见的结构分析方法,它们在不同领域的研究中发挥着重要作用。

结合质谱分析与核磁共振技术来确定金属结构质谱分析与核磁共振技术在化学领域常被用来确定金属结构。

本文将探讨这两种技术在金属结构分析中的应用,并介绍它们各自的原理和优势。

质谱分析是一种利用离子质量光谱分析样品化学组成的技术。

通过将样品中的分子或原子通过电离,然后在磁场中分离和检测不同离子质量比的方法,可以确定样品中的金属元素含量、质子化状态以及各种同位素的相对丰度等。

质谱仪的离子源通常使用电子轰击源或激光脱附源产生离子。

离子质量分析器将通过由电磁场或电场控制的方式,按照质量-电荷比分离离子,并进行检测和记录。

最常见的质谱仪有质谱质谱仪(MS/MS)和飞行时间质谱仪(TOF-MS),它们具有较高的质量分辨率和灵敏度。

质谱分析在金属结构研究中的应用主要体现在两个方面:元素分析和同位素分析。

元素分析能够确定金属样品中各种元素的含量,从而了解其组成成分。

同位素分析则基于金属同位素的相对丰度来推断其构型和结构信息。

核磁共振技术是一种基于核磁共振现象的无损分析技术。

通过将样品置于磁场中,然后通过向样品施加特定的频率和强度的射频脉冲,可以激发样品中的原子核进入共振状态。

通过检测和分析样品中的核磁共振信号,可以获得有关样品分子或原子核所处环境的信息,包括结构、形状、位置和化学环境等。

在核磁共振技术中,主要使用的仪器是核磁共振光谱仪(NMR)。

核磁共振光谱仪主要由磁场系统、射频发射系统和检测系统组成。

磁场系统用于产生稳定的磁场,通常为强磁场。

射频发射系统用于产生射频脉冲并向样品施加,以激发核磁共振现象。

检测系统用于接收和记录样品中的核磁共振信号,并进行分析和解读。

核磁共振技术在金属结构研究中的应用主要体现在两个方面:化学位移和耦合常数。

化学位移是指核磁共振信号出现在频谱中的位置,可以用来确定金属离子与其周围环境的相互作用。

耦合常数则是指不同核之间的共振信号的相互作用形成的频率差异,可以用来推断金属的化学键和构型信息。