北京城的中轴线

- 格式:pdf

- 大小:6.52 MB

- 文档页数:32

走进北京中轴线目录一、北京中轴线概述 (2)二、北京中轴线的地理与文化背景 (2)2.1 地理概述与北京城的布局 (4)2.1.1 地理特点与环境影响 (4)2.1.2 北京城的规划与布局 (6)2.2 文化与宗教的融合与碰撞 (7)2.2.1 中轴线上的宗教建筑群 (8)2.2.2 传统文化与艺术的体现 (9)三、北京中轴线的主要建筑物 (10)3.1 天安门与长安街 (11)3.1.1 天安门的历史与象征意义 (12)3.1.2 长安街的现代与文化交流 (14)3.2 天坛与祈年殿 (15)3.2.1 天坛的历史与建筑设计 (15)3.2.2 祈年殿的建筑美学与文化涵义 (17)3.3 紫禁城与故宫 (17)3.3.1 故宫的规模与建筑特点 (19)3.3.2 太和殿的文化与历史意义 (20)四、北京中轴线的保护与管理 (21)4.1 保护措施与现状评估 (23)4.1.1 中轴线保护的法律法规 (24)4.1.2 现存文化遗产的保护现状 (25)4.2 管理策略与发展规划 (26)4.2.1 界面与区域划分管理 (28)4.2.2 协同发展与未来规划 (29)五、北京中轴线的当代价值与发展前景 (30)5.1 现代与传统相交融的新中轴线 (31)5.1.1 现代丘比特溢现代风貌 (32)5.1.2 文化遗产与当代艺术结合 (33)5.2 全球视野下的中轴线与城市发展 (34)5.2.1 与其他中轴线城市的对比 (35)5.2.2 全球文化交流的前景与中轴线未来的责任与挑战 (37)一、北京中轴线概述北京中轴线,位于中国首都北京市的中心地带,是一条具有世界文化遗产地位的历史名街。

它北起钟楼,南至永定门,全长约公里,是中国古代城市建筑的典范之一。

中轴线的两侧分布着众多著名的历史遗迹和文化景观,如天安门广场、故宫博物院、景山公园等,展示了中国古代都城的繁荣与辉煌。

北京中轴线始建于元代,明清两代进行了多次修缮和扩建,形成了今天的规模和格局。

北京中轴线的景点介绍

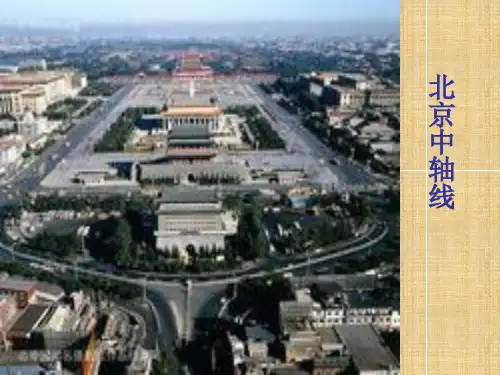

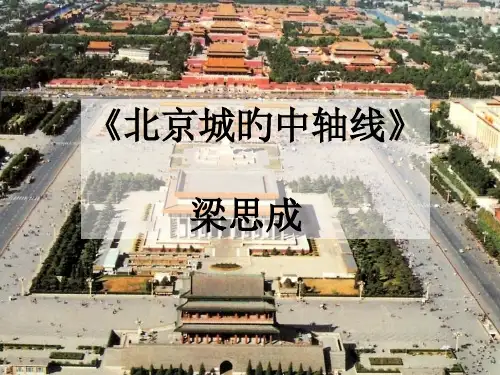

北京中轴线是指北京城的东、西对称轴,南起永定门,途经天安门广场、故宫、景山公园,北至钟鼓楼,全长约7.8公里。

北京中轴线是世界上最罕有的历史悠久、规模巨大、保存相当完好的城市中轴线,其形成经历了元、明、清三代和当代中国,时间跨度达700多年。

北京中轴线是北京历史文化的脊梁,也是北京老城的灵魂。

沿着这条中轴线,北京城以天安门为中心,向南北延伸,整个城市布局严谨而对称,层次分明,气势恢宏。

这条中轴线不仅是北京城市规划的灵魂和脊梁,也是中华文明的精髓和瑰宝。

沿着北京中轴线游览,可以领略到北京城的历史沧桑和独特的文化魅力。

游客可以参观天安门广场、故宫、景山公园等著名景点,这些景点都是北京中轴线的重要组成部分,具有极高的历史和文化价值。

其中,天安门广场是北京中轴线上的重要节点之一,也是中国最大的城市广场之一。

这里是中国历史上许多重要事件的发生地,也是中国现代政治文化的重要场所。

故宫是中国古代宫殿建筑的典范之作,也是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构古建筑群之一。

景山公园位于故宫后门北侧,是明清两代的皇家园林,园内建有亭台楼阁和人工山石,景色秀美。

此外,北京中轴线上还有许多其他值得一游的景点,如钟鼓楼、德胜门箭楼、南锣鼓巷等。

这些景点虽然不如天安门广场、故宫等著名,但同样具有浓郁的历史文化底蕴

和独特的魅力。

北京中轴线元代在元代,元大都城墙即为左右对称,南边正门丽正门即在中轴线上。

皇城坐落在中轴线上,也是左右对称的。

但自皇城以北,中轴线向西偏斜2°。

在这个偏斜中轴线上的地安门向西偏离子午线200多米,而元大都的钟鼓楼已向西偏离子午线近300米。

这个偏斜的中轴线顺延270余公里后,即为忽必烈入主中原前的国都元上都(今锡林郭勒正蓝旗兆奈曼苏默)。

明清除西直门以北城墙的一角外,明清北京城基本按元代的中轴线对称(从卫星地图上看北京故宫可以明显发现其西斜),但北部偏斜的中轴线被矫正过来。

明清北京城的中轴线上建筑从南往北依次为,永定门箭楼(1957年拆除)、永定门城楼(1957年拆除,2005年重建)、天桥(1934年拆除)、正阳桥坊(五牌楼)、正阳门(前门)箭楼,正阳门城楼、中华门(明称大明门,清称大清门,民国时改为中华门,1954年拆除)、天安门、端门、午门、太和门、太和殿、中和殿、保和殿、乾清门、乾清宫、交泰殿、坤宁宫、坤宁门、御花园、钦安殿、顺贞门、神武门、北上门(1956年拆除)、景山门、绮望楼、万春亭、寿皇门、寿皇殿、地安门(1954年拆除)、万宁桥、鼓楼和钟楼。

从北往南依次为,钟楼、鼓楼、万宁桥、地安门、景山(寿皇殿、寿皇门、万春亭、绮望楼、景山门、北上门)、故宫(神武门、顺贞门、钦安殿、御花园、坤宁门、坤宁宫、交泰殿、乾清宫、乾清门、保和殿、中和殿、太和殿、太和门、午门)、端门、天安门、中华门、正阳门城楼、正阳门箭楼、正阳桥坊、天桥、永定门城楼和永定门箭楼。

从这条中轴线的南端永定门起,就有天坛─先农坛、东便门─西便门、崇文门─宣武门、太庙─社稷坛、东三座门─西三座门、长安左门─长安右门、东华门─西华门、东直门─西直门、安定门─德胜门以中轴线为轴对称分布。

中国著名建筑大师梁思成先生曾经说:北京的独有的壮美秩序就由这条中轴线的建立而产生。

”故宫的建筑多数东西对称。

太和殿等主要建筑坐落在中轴线上。

北京中轴线中的数学

北京中轴线是一条蜿蜒向南的道路,连接着北京城的北部和南部。

它是北京市的标志性景观之一,也是中国古代皇城布局的重要组成部分。

中轴线的设计理念体现了中国古代数学思想中的一些原则。

数学在中轴线的设计中发挥了重要作用。

首先,中轴线的布局采用了对称的原则,这体现了数学中的对称性概念。

中轴线以紫禁城为中心,向北南延伸,两边的建筑、道路、景观都呈现出对称关系,形成了一种美学上的和谐与平衡。

其次,在中轴线的建设和修复过程中,测量和几何学的知识也得到了应用。

为了保证整个线路的直线性,工程师们需要运用几何学的知识进行测量,确保道路的直线程度。

同时,在建设和修复过程中,需要运用测量和计算的方法,确保各个建筑物之间的距离和位置的准确性。

此外,中轴线的设计还考虑了数学中的比例概念。

建筑物之间的大小和形状需要保持相对的比例,以保持整个线路的美感和协调性。

这需要工程师们运用数学中的比例关系进行计算和设计,确保建筑物的比例和线路的整体比例相协调。

总之,数学在北京中轴线的设计和建设中起到了重要的作用。

通过运用对称性、测量、几何学和比例等数学原理,工程师们创造了这条连接着北部和南部的标志性道路,展现了中国古代数学思想的智慧和美学理念。

北京中轴线是明清时期形成的城市中轴线,是北京城市形象的重要代表之一。

沿中轴线两侧分布着许多著名的建筑和景观,如故宫、天安门、天坛、鼓楼等,这些建筑和景观见证了北京城的变迁和发展,也承载着丰富的历史文化内涵。

在北京中轴线上,有许多传统的风俗文化。

其中最为著名的是“走中轴、拜皇穹”的传统。

每年农历的腊月和正月期间,人们会沿着中轴线游览,参观各个景点,祈求来年的平安和幸福。

同时,在中轴线上还有许多传统的文化活动,如京剧、皮影戏等表演艺术,以及传统的庙会和集市等。

此外,北京中轴线上还有许多特色小吃和手工艺品,如烤鸭、炸酱面、糖葫芦等传统美食,以及景泰蓝、紫禁城木榨油纸伞等传统手工艺品。

这些特色小吃和手工艺品也是北京中轴线文化的重要组成部分。

总之,北京中轴线是北京城市文化的重要代表之一,它承载着丰富的历史文化内涵和风俗传统,是北京城市形象的重要标志之一。

北京中轴线的介绍北京中轴线是中国历史文化名城北京的重要景观线之一,起源于明代万历年间。

它是一条南北走向的线路,东起景山公园的中轴线标志牌,西至天坛,全长约7.8公里。

中轴线贯穿了北京市的许多重要历史和文化景点,如天安门广场、故宫、天坛等,成为了北京古都的核心标志之一。

在北京古都的规划中,中轴线被视为天人合一的象征物。

相传,明代皇帝朱棣在建筑故宫时,曾亲自站在天安门上观察山水及道路的走向,根据风水学原理挑选而成。

中轴线被认为连接了人类与自然的纽带,也象征着君主的权力和统治地位。

明、清两代的皇帝们在这条线上修建了一系列宫殿、寺庙、坛亭等宏伟建筑,形成了一片古老而庄严的皇城文化。

中轴线上最重要的景点当属故宫。

故宫,原名紫禁城,是明、清两代的皇宫,也是中轴线上的重要组成部分。

它是世界上最大的古代宫殿建筑群,被誉为世界五大宫殿之首。

故宫坐落在中轴线上,占地面积约为179公顷,建筑面积达到15.7万平方米。

它由外廷和内廷组成,外廷是行政办公区,而内廷是皇帝及其家族居住的地方。

故宫充满了古老的文化和历史底蕴,是游客了解和感受中国古代皇家文化的绝佳场所。

中轴线上的另一个重要景点是天坛。

天坛是明、清两代的皇家祭祀场所,也是中国古代最大的祭天建筑群,被列为世界文化遗产。

天坛占地面积273公顷,主要建筑有圜丘坛、祈年殿等。

圜丘坛是天坛的核心建筑,形似圆形坛,象征天地相合,是明、清两代皇帝祭天的场所。

祈年殿是天坛的主殿,皇帝在此祈祷五谷丰登、国泰民安等,以祈求国家的繁荣和人民的幸福。

天坛以其庄严而庄重的气氛吸引了大量国内外游客前来参观和朝拜。

除故宫和天坛外,中轴线上还有许多其他的景点,如天安门广场、景山公园、毛主席纪念堂、人民英雄纪念碑等。

这些景点既有古代建筑的庄严肃穆,又有现代建筑的雄伟气势,集中展示了中国古代和现代的历史、文化和风貌。

总之,北京中轴线作为中国古都北京的重要景观线,承载着丰富的历史和文化底蕴。

游览中轴线上的景点,不仅可以领略到中国古代皇城文化的独特魅力,也可以感受到现代北京的繁华和现代化建设的成果。

北京中轴线原理北京中轴线,是北京城历史文化的重要组成部分,也是北京城市规划的重要参考依据。

它是指从北京市南池子向北到北海一线的一条直线,连接了北京的许多重要的历史文化景点和建筑物,如天安门、故宫、北海等。

中轴线的设计原理是以天地人三合为基础,体现了中国传统哲学思想和城市规划的理念。

中轴线的设计原理中的“天”指的是北京城的北部,也是北京市的中心地带,代表着天上的皇家之地。

在这个区域内,有许多皇家建筑和陵墓,如紫禁城、圆明园等,体现了中国古代帝王的权力和威严。

中轴线的设计将这些皇家建筑串起来,形成了一条贯穿北部的线路,使人们可以沿着这条线路游览皇家建筑,感受古代帝王的气息。

中轴线的设计原理中的“地”指的是北京城的中部,也是北京市的地理中心。

在这个区域内,有许多商业街区和市政建筑,如王府井、西单等,体现了现代城市的繁荣和发展。

中轴线的设计将这些商业街区和市政建筑与皇家建筑相连接,形成了一条从北部到中部的线路,使人们可以在这条线路上感受到古代和现代的交融。

中轴线的设计原理中的“人”指的是北京城的南部,也是北京市的文化中心。

在这个区域内,有许多文化机构和艺术场所,如天安门广场、国家大剧院等,体现了人民群众的文化需求和艺术追求。

中轴线的设计将这些文化机构和艺术场所与商业街区和市政建筑相连接,形成了一条从北部到中部再到南部的线路,使人们可以在这条线路上感受到古代、现代和未来的交汇。

中轴线的设计原理不仅体现了天地人三合的思想,也体现了中国古代城市规划的理念。

在中国古代,城市规划是以城市中心为基准,向外延伸,形成一条条主要街道和轴线,连接各个重要的建筑和景点。

这种城市规划的理念在北京中轴线上得到了充分体现,使得北京成为了一个历史文化名城。

除了体现中国传统哲学思想和城市规划理念外,中轴线还具有重要的政治意义。

作为中国的首都,北京不仅是政治中心,也是文化中心和经济中心。

中轴线作为北京城市规划的重要参考依据,不仅将北京的历史文化串联在一起,也体现了中国的政治、文化和经济的发展。

《北京城的中轴线》一.教学目标:1、读懂课文内容,了解北京中轴线的概况。

2、掌握本文说明对象的特征和说明顺序,学会从这些方面把握说明文。

3、感悟北京中轴线中蕴含的文化内涵。

二. 教学重点:1. 理解本文的说明对象——北京中轴线的特征。

2. 理清本文的说明顺序。

三. 教学难点:体会说明文中叙述、描写、议论的表达方式的作用。

教学过程:教学要点:1. 初步了解说明文的知识。

2. 了解本文说明的对象,理清本文的说明顺序。

一、介绍说明文的知识:1. 什么是说明文以说明为主要表达方式,以说明事物和阐明事理为主要内容的一种文体。

2. 什么是事物说明文以说明事物的主要特征的说明文叫事物说明文。

3. 特征是一事物区别于其它事物的主要标志,抓住了特征也就是抓住了事物的本质。

4. 说明顺序时间顺序、空间顺序、逻辑顺序常见的逻辑顺序有:由原因到结果、由现象到本质、有概括到具体、由整体到局部、由主要到次要、由一般到个体。

5. 说明方法下定义、举例子、打比方、分类别、列数字、作比较、引资料、画图表等。

二、授新课:第一课时1. 介绍作者梁思成梁思成(1901-1972)中国现代著名的建筑教育家、古建筑文物保护与研究和建筑史学家。

广东省新会县人,梁启超长子。

戊戌变法失败梁启超流亡日本时,梁思成于1901年4月20日出生于日本东京,1912年随父返国。

1972年1月9日卒于北京。

1923年毕业于清华学校,1924-1927年在美国宾夕法尼亚大学学习院研究世界建筑史。

1928年回国,创办东北大学建筑系并任系主任,是我国建筑教育的开拓者之一。

1946年创办清华大学建筑系(营建系)并任系主任直到逝世。

他还曾任中央研究员院士,美国耶鲁大学聘任教授、普林斯登大学名誉文学博士和联合国大厦设计委员会成员等职。

2. 朗读课文扫除文字障碍处理(chǔ)什刹海(chà)俯瞰(kàn)池沼(zhǎo)3. 默读课文找出本文的说明对象(北京城的中轴线)4. 作者重点介绍的是什么?按照什么顺序介绍说明的?(中轴线的建筑布局,由北向南的空间顺序)5. 根据作者介绍的中轴线的建筑布局,请同学们画一张平面示意图。

北京中轴线讲解词

北京中轴线,又称为皇城中轴线,是指北京市中轴线上集中了一系列历史名胜古迹,连接了故宫、天安门广场和天坛等重要景点的一条直线。

中轴线是北京城的核心轴线,也是中国古代宫廷建筑布局设计的典范之一。

中轴线的起点是天坛,天坛是明清两代皇帝祭天的地方,占地面积约为27.5万平方米,是中国现存规模最大、结构最完整

的古代祭祀建筑群。

其中最著名的建筑是圜丘坛,它是天坛的核心建筑,以其独特的圆形设计和精美的建筑工艺而闻名于世。

从天坛出发,沿着中轴线向北行进,就来到了天安门广场。

天安门广场是世界上最大的城市广场,占地面积44万平方米。

广场中央矗立着中华人民共和国主席毛泽东的青铜像,旁边是紧邻着的天安门城楼,城楼上悬挂着中国国旗。

天安门广场是中国人民伟大历史事件的见证地,也是举行一系列国家庆典和重要活动的场所。

继续向北,就是北京的标志性建筑故宫。

故宫是中国古代宫廷建筑的代表之一,也是世界上现存最大、保存最完整的古代木结构建筑群之一。

故宫占地面积约为72万平方米,建筑群分

为外朝和内廷两个部分。

外朝是表示国家权力的地方,包括太和殿、中和殿和保和殿等。

内廷是表示皇帝权力的地方,包括乾清宫、交泰殿和后宫等。

在故宫的北端,是景山公园,它是皇城的后花园,同时也是人们欣赏北京城全景的最佳地点。

从景山公园往北,就是中轴线

的终点了。

北京中轴线是中国古代宫廷建筑布局的杰出代表,具有重要的历史、文化和艺术价值。

游览中轴线,可以领略到中国古代宫廷建筑的宏伟之处,感受到北京作为中国历史文化名城的独特魅力。

《北京城的中轴线》学习要点北京有着四千多年的历史。

辽代以后,是元、明、清三个朝代的都城。

它集中地代表了中华民族的古老文化,名胜古迹很多。

如故宫、景山、北海、中南海、颐和园、天坛、地坛、长城——八达岭、慕田峪长城、周口店中国猿人和山顶洞人遗址等。

很多建筑造型奇特,蕴含着丰富的文化思想。

如天坛是一个圆丘,地坛却成方形,这正符合我国古代的“天圆地方”的说法。

古老的北京城是一座对称的城市。

它以故宫为中心,从永定门、前门、天安门、午门、神武门、景山到地安门、钟楼、鼓楼和安定门,组成了一根长达8公里,全世界最长,最伟大的贯穿全城的南北中轴线。

作者简介梁思成(1901-1972):中国近代著名的建筑教育家、古建筑文物保护与研究和建筑史学家。

广东省新会县人,梁启超长子。

一、基础知识1.给下列加红字注音。

2.多音字注音并组词3.形似字4.解释下列词语【承袭】沿袭【贯通】①(学术、思想等方面)全部透彻地了解。

②连接;沟通。

【峋峙】形容山石、建筑等突兀、重叠的样子。

【气魄】①做事的魄力。

②气势。

【错落】交错纷杂。

【抑扬顿挫】(声音)高低起伏和停顿转折。

二、课文学习:课文是一篇介绍性说明文。

文章为我们介绍了北京城的凸字形平面的形成,北京城的中轴线的规模,中轴线上及其周围的建筑布局,突出了中轴线的雄伟气魄,强调了其重要价值,歌颂了我国劳动人民的伟大智慧。

1.结构分析全文共三个自然段,可分成三部分。

第一部分(第1段)介绍北京城的凸字形平面的形成及对它的评价,目的是引出本文的说明对象――北京城的中轴线。

第二部分(第2段)具体介绍北京城的中轴线的规模、重要价值及中轴线上的建筑布局,突出了中轴线的雄伟气魄。

这是课文重点部分,可分为三层。

第一层(大略的说――一贯到底的规模)概括介绍北京城的布局,引出“北京城的中轴线”这一说明对象,进而指出中轴线的规模及重要价值。

第二层(我们可以从外城最南的永定门说起――安定门和德胜门)具体介绍了中轴线上的建筑布局,突出了中轴线的雄伟气魄。

浅析北京中轴线北京中轴线,是指北京自元大都、明清北京城以来北京城市东西对称布局建筑物的对称轴,北京市诸多其他建筑物亦位于此条轴线上。

明清北京城的中轴线南起永定门,北至钟鼓楼直线距离长约7.8公里。

上世纪九十年代,北京为连接城市中心和亚运村,在二环路钟鼓楼桥引出鼓楼外大街,向北至三环后改名为北辰路,这条路成为北京中轴线的延伸,西边建造中华民族园,东边则是国家奥林匹克体育中心。

北京申奥成功后,中轴线再次向北延长,成为奥林匹克公园的轴线。

东边建造国家体育场(鸟巢),西边则是国家游泳中心(水立方)。

再向北,穿过奥林匹克公园,到达奥林匹克森林公园,该公园中间的仰山、奥海均在中轴线上。

2018年7月,北京中轴线申遗已确定天安门等14处遗产点。

北京中轴线是一套完整的故事体系。

通过中轴线,能够了解中国人如何通过规划布局来表达对政治理念、文化象征和生活空间的认识。

2022年11月7日,北京中轴线官网试运行上线。

官网不仅传达实时、全面的新闻资讯,还深度纳入中轴线保护研究信息,同步更新中轴线学术研究、考古发现、保护及监测等动态。

在设计上,官网采用一屏一景观、一步一洞天、一线一中轴的设计理念,细致地拆解了北京中轴线申遗的价值和意义,创新性构建了中轴遗产、中轴历史、中轴文化、中轴保护、中轴导览、中轴线时空舱等核心版块。

这样的设计理念,映射了中轴线一步一景观的空间层次,每一屏都展示出不同视阈下北京中轴线的文化景观;采用“一步一洞天”的交互巧思,希望公众在浏览过程中能有别有洞天的交互体验;“一线一中轴”则是将中轴元素融入整体设计中,让公众在浏览官网的同时润物细无声地感受到中轴理念。

北京老城中心,从北端的钟鼓楼,经万宁桥、景山、故宫、太庙、社稷坛、天安门广场、正阳门、天桥地区、天坛、先农坛,到南端的永定门,长达7.8公里,贯穿北京老城南北,并始终决定整个北京老城城市格局的庞大建筑群体。

在这一巨大建筑群中,汇集了13世纪以来中国历史上最为重要的国家纪念性建筑、礼仪建筑和标志性建筑,展现了中华文明具有代表性的物质形态特征。