中国建国后城建史

- 格式:ppt

- 大小:104.00 KB

- 文档页数:27

城市建设年表1950年代初,中国共产党领导下的新中国成立,城市建设开始迎来新的篇章。

这一时期,城市建设主要集中在复兴旧的城市基础设施和建设新的工厂、学校、医院等公共设施上。

1960年代,中国进入了大规模城市化的时期。

在这一阶段,城市建设着重发展重工业、采矿业和冶金业。

许多重要的城市像北京、上海、广州等都开始建设更多的工业园区和住宅区,以满足人口快速增长的需求。

1970年代,中国政府提出了“四个现代化”的目标,城市建设成为国家发展战略的重要组成部分。

在这个时期,中国政府大力推进城市基础设施建设,包括道路、桥梁、给水管道、排水系统等。

此外,城市规划和城市设计也开始得到更多的关注,以保证城市的可持续发展。

1980年代,中国实行了改革开放政策,城市建设进入了一个新的阶段。

中国的城市化进程加速,城市建设规模和质量都有了显著提高。

重心逐渐转向发展服务业和高新技术产业,城市的商业中心逐渐崭露头角。

1990年代,城市建设进一步深化和扩展。

中国政府加大了对城市基础设施建设的投入,城市规模得到了迅猛扩张。

同时,城市绿化、环境保护和可持续发展也开始受到重视,各个城市开始采取措施改善环境质量,提高居民的生活质量。

2000年代至今,城市建设进入了一个全面创新的时期。

中国从传统的基础设施建设转向智慧城市的发展。

城市信息化建设、智慧交通系统、智慧环保等开始成为城市建设的关键词。

在这个时期,城市设计也更加注重人性化和可持续发展,建筑材料的环保性和节能性成为选址和建设的重要考虑因素。

这几十年来,中国的城市建设呈现出蓬勃发展的态势。

城市规模不断扩大,城市基础设施日益完善,居民生活质量逐步提高。

然而,城市化进程也带来了新的问题,如交通拥堵、环境污染和资源短缺等。

因此,在未来的城市建设中,需要采取更加科学和可持续的方式,充分考虑生态环境和社会经济的协调发展,以实现城市建设更加和谐、宜居的目标。

中国城市建设史5、中国城市发展与建设的特点(1)受中国特有的社会经济形态和政治制度、文化传统的影响深刻;(2)中国城市规划、建设一直遵循比较稳定的基本范式,虽然结合具体的时空背景出现了许多变异,但传统中华文明的主体的内涵及其在城市空间营造模式中的外在表现都始终保留、继承和发扬。

第一章原始居民点的形成和城市的产生一、原始居民点的形成:1、旧石器时代狩猎、采集树果;树巢、洞穴。

著名的北京猿人居住的岩洞就是这一时期的典型代表。

2、新石器时代:农业从狩猎、牧业中分离出来,实现人类第一次社会大分工。

农业的出现,使人们的生活有了较可靠的物质基础,人们开始聚族而居,修建房屋,从而形成固定的居民聚居点——村落。

二、原始居住形式:穴居、巢居、半穴居、地面建筑四类。

三、原始居民点的特点1、位置:背山石水高爽地带,土壤肥沃松软地带2、规模:原始居民点规模大小不等,一般范围较大的居民点,分布、居住比较密集,如甘肃渭河台地沿岸70公里范围内发现村落69处,最大遗址20多万平方米。

3、由成群成片的房屋建筑组合而成:由于全国各地南北气候、地形、材料不同,建筑房屋方式也多种多样。

其中具有代表性的有2种方式:1)木骨泥墙房屋:2)干阑式建筑:4、开始形成一定的功能分区:从书中西安半坡遗址图中看到这种简单的功能分区:南面居住区,西北是墓葬区,东北是烧制陶器的窑场,居民区和窑场、墓地之间有一道壕沟隔开。

城市最基本的表现在于集中,这些固定的居民点初步具有集中的特征:人口集中,建筑物集中,生产资料、剩余产品集中。

由于这些固定居民点的出现,才为城市的产生提供了可能。

四、中国城市的产生1、产生时间:原始社会向奴隶社会过渡时期。

这个时期相当于“龙山文化”时期(公元前3000-前2000年),相当于传说中的黄帝时代,经尧、舜、禹到夏朝前期,其间经历数百年之久。

2、产生的条件:1)生产力的发展----基本条件;2 )私有制的出现和社会成员的阶级分化----直接条件;3 )精神文化繁荣发展----重要条件;4 )频繁的战争;5 )夯筑技术的发展对这一时期城池的建设有很大影响。

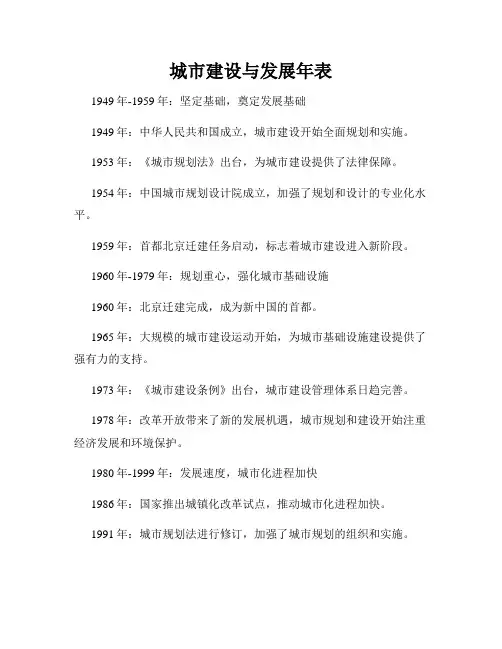

城市建设与发展年表1949年-1959年:坚定基础,奠定发展基础1949年:中华人民共和国成立,城市建设开始全面规划和实施。

1953年:《城市规划法》出台,为城市建设提供了法律保障。

1954年:中国城市规划设计院成立,加强了规划和设计的专业化水平。

1959年:首都北京迁建任务启动,标志着城市建设进入新阶段。

1960年-1979年:规划重心,强化城市基础设施1960年:北京迁建完成,成为新中国的首都。

1965年:大规模的城市建设运动开始,为城市基础设施建设提供了强有力的支持。

1973年:《城市建设条例》出台,城市建设管理体系日趋完善。

1978年:改革开放带来了新的发展机遇,城市规划和建设开始注重经济发展和环境保护。

1980年-1999年:发展速度,城市化进程加快1986年:国家推出城镇化改革试点,推动城市化进程加快。

1991年:城市规划法进行修订,加强了城市规划的组织和实施。

1994年:《城市市政工程建设管理条例》颁布,进一步规范了城市基础设施建设。

1997年:国家发布《城市计划国际交流和合作的暂行办法》,加强了国际合作与交流。

2000年-2010年:宜居环境,提升城市品质2001年:国家城市总体规划纳入法律法规,为城市规划提供更强的法律依据。

2005年:《城市建设工程项目管理暂行规定》出台,加强了城市建设项目的管理。

2008年:国家推出城市更新试点,推动城市功能提升和旧城改造。

2010年:中国城市发展报告发布,对城市建设与发展提出指导性意见。

2011年-至今:创新驱动,打造智慧城市2011年:国家提出建设智慧城市的战略目标,推动城市信息化和智能化发展。

2014年:《城市房地产开发经营许可管理办法》出台,加强对城市房地产市场的管理。

2017年:国家发布《城市污水垃圾处理和综合利用规划(2017-2035年)》,提出城市环境改善目标。

2020年:新冠疫情爆发,城市健康规划和公共卫生设施建设成为重要议题。

建筑史上的中国城市建设随着中国的经济崛起和城市化进程的加速,城市建设成了一个话题热门的话题。

然而,城市建设的历史其实可以追溯到非常久远的时代。

在建筑史上,中国城市建设也有着丰富而特殊的历程。

本文将对这一历史进行简要地介绍。

1. 古代中国城市建设早在“築高城為雜營”之前,中国便有了城市的雏形。

商朝时期,成都王城便采用了预制砖,并在规划中注重了防御作用。

而战国时期的秦国,更是在国都咸阳的设计上体现了其巨大的统治野心,城市南北长约8公里,东西宽约5公里,以及由土山围约20公里的城垣。

汉朝时期,足以媲美古罗马的长安城出现在了我们的视野中。

它的九重城墙、楼台、外郭、堡垒等构筑物,更是让世人惊叹。

在设计过程中,还采用了古代世界上最早的规平法绘图法。

而唐朝时期,长安已地处中原文明中心,成为世界第一大都市。

开元盛世时期,大唐共有36座都城政治、经济、文化中心,其中长安以及洛阳、汾阳更是代表了当时建筑科技的最高水平。

当时的长安城全城共有大大小小门户43座,其中规模最大的是洛阳门、宣阳门、建章门、朱雀门以及安定门。

这些门各自设有卫队,固若金汤,增强防御力。

宋代时,国土增加,城市规划得到了更为广泛的应用。

城市外部加宽了护城河和城墙,城内则使用了合理、规整的坊巷门户系统进行管理,形成了集中管理、归纳类似商业、手工业、居住以及官办商业等不同要素的街道体系,各自等级分明,保证了管理与分区管理的相容性。

此外,在街道结构及中矩型“围合式”建筑的使用上,宋代也开创了将城市规划设计的纵横有序是道路更利于管理,以及提高民间工业生产效率以及仪式场所场地决策,使得宋代的城市规划水平引领了整个东亚地区。

2. 现代中国城市建设近代中国城市建设,依然坚持着中国建筑的传统。

然而,到了清朝晚年,由于列强侵略,传统建筑逐渐开始淡化,进入了西方风情和建筑元素。

1911年的武汉市,以其当时的区域建设规划,标志着中国现代城市建设时代的到来。

之后的南京市和上海市,依次开展了相关工作。

中国城市建设史第一章原始居民点的形成与城市的产生一、原始居民点的形成原始社会后期,随着社会生产力的发展,人类社会的社会组织形式从“血缘家族”到“定居文明”。

新石器时代中期,第一次社会大分工(农业与畜牧业的分工)使以原始农业为主要生产方式的固定居民点产生。

公元前7000——4000年,产生土地耕作者居民点。

地点:尼罗河、底格里斯河、幼发拉底河、印度河、黄河流域。

国家:埃及、巴勒斯坦、叙利亚、美索不达米亚、印度、中国等。

原始居民点的特点:①选择基址:山之阳,水之阴,地势高亢,土地肥沃,自然环境条件好。

②布局特点:有简单分区,一般包括居住区,制陶工场,公共墓地,公共活动场所,有防御工事、壕沟和围墙。

二、城市的产生金属工具的使用,使手工业从农业中分化出来,产生第二次社会大分工,出现了商品生产。

不从事生产的“商人”的出现,标志着第三次社会大分工产生,城市随之开始形成。

最早的城市产生于公元前4000——3000年,是在原始社会向奴隶制社会过渡时期产生的。

城市是人类文明史的重要组成部分,最早的城市是人类劳动大分工的产物。

三、城市的形成条件①经济条件:有广大的农村,提供城市赖以生存的经济基础和物质财富。

②社会条件:有一定的社会组织条件和制度。

③自然条件:具有较好的自然条件、基址、物质资源。

④技术条件:有一定的生产技术和掌握这些技术的人。

⑤规划条件:按一定的目标与要求,应社会发展需要进行建设。

在5000多年的文明史中,人类社会经历了漫长的农业经济时代,工业经济时代只有近300年的历史。

第二章中国的远古城市四千多年前,当父系氏族公社向奴隶社会过渡阶段中,我国开始出现了具有一定规划格局的“城”的雏形----部落和部落联盟的城堡。

我国古代城市形成的三个发展阶段:①“聚”、“邑”的形成《史纪·五帝记》:“舜一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。

②“城”的产生《吴越春秋》:“鲧,筑城以卫君,造廓以守民”“城”----土地、鼎、戟③“城”与“市”的结合从“大同”到“小康”,标志着私有制的产生。

50年城镇建设大事记1949年2月,毛泽东在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告中指出,中国开始了城市到乡村并由城市领导乡村的时期,党的工作重心由乡村移到了城市。

毛泽东的这一论述,奠定了制定新中国城市建设方针的思想基础和理论基础。

1951年2月,中共中央在《政治局扩大会议决议要点》中明确规定了城市建设工作的基本方针。

1951年3月,政务院公布了《关于进一步整理城市地方财政的决定》,规定了城市地方财政收入的范围,并允许其用于市政公用设施的修建。

1952年9月,中央财委召开了第一次全国城市建设座谈会。

会议对几年来城市恢复和建设工作进行了总结,会议强调今后要根据国家长远建设计划,分别对不同性质的城市进行有重点、有步骤的改建和新建,加强规划设计。

1953年9月,中共中央发布《关于城市建设中几个问题的指示》,强调重视和加强城市规划工作。

1954年,国家正式组建我国第一个城市规划专业部门-----建工部城市设计院。

同年建工部召开了第一次城市建设会议,会议提出“城市规划是国民经济计划工作的继续和具体化”,“城市规划要贯彻全面规划、分期建设、由内向外,填空补实”的原则。

1955年,中央决定成立国务院直属的城市建设总局。

当年根据中央部分高层领导的指示,国家建委还做出了一项至今仍影响我国城市发展方针的决定,即“今后新建的城市原则上以建设小城市及工人镇为主,并在可能条件下建设少数中等城市,没有特殊原因,不建设大城市”。

1955年6月,国务院规定了新设立行政市和镇的条件,促使城市规划工作的大量开展。

1956年,城市建设总局改为城市建设部。

同年,国务院通过了《关于加强新工业区和新工业城市建设工作几个问题的决定》,根据这一决定,国家建委正式颁发了《城市规划编制暂行办法》。

1957年,经过专家认真研究,万里同志在全国城市建设工作会上提出一般城市的远景规划,每人居住面积应采用9平方米来考虑城市的布局和功能分区,以保证城市的合理发展,但在旧城市或某些土地面积狭窄的新城市中则不能机械采用。

中国城市建设史第一讲原始居民点的形成与城市的产生一、原始居民点的形成1:原始社会后期,随着社会生产力的发展,人类社会的社会组织形式从“血缘家族”到“定居文明”。

2:新石器时代中期,第一次社会大分工(农业与畜牧业的分工)使以原始农业为主要生产方式的固定居民点产生。

3:公元前7000——4000年,产生土地耕作者居民点。

①地点:尼罗河、底格里斯河、幼发拉底河、印度河、黄河流域。

②国家:埃及、巴勒斯坦、叙利亚、美索不达米亚、印度、中国等。

③原始居民点的特点:a 选择基址:山之阳,水之阴,地势高亢,土地肥沃,自然环境条件好。

b 布局特点:有简单分区,一般包括居住区,制陶工场,公共墓地,公共活动场所,有防御工事、壕沟和围墙。

二、城市的产生1:金属工具的使用,使手工业从农业中分化出来,产生第二次社会大分工,出现了商品生产。

最早的城市是人类劳动大分工的产物。

伴随着以农业和牧业为标志的第一次人类劳动大分工的出现,固定的居民点逐渐产生。

农牧业生产力的提高产生了剩余产品,商业和手工业从农牧业中分离出来,这就是人类社会的第二次劳动大分工,商业和手工业的聚集地就成为城市。

2:不从事生产的“商人”的出现,标志着第三次社会大分工产生,城市随之开始形成。

3:最早的城市产生于公元前4000——3000年,是在原始社会向奴隶制社会过渡时期产生的。

所以,最早的城市是人类社会第二次劳动大分工的产物,出现在从原始社会向奴隶社会的过渡时期。

[易错]1.在我国城市是指具有行政建制的市和镇,一些以集镇命名的村落不属于城市范畴。

2.两次人类大分工的结果不同:第一次劳动大分工产生居民点;第二次劳动大分工产生城市,即人类劳动大分工是最早的城市形成的主要原因。

三、城市的形成条件1:经济条件:有广大的农村,提供城市赖以生存的经济基础和物质财富。

2:社会条件:有一定的社会组织条件和制度。

3:自然条件:具有较好的自然条件、基址、物质资源。

4:技术条件:有一定的生产技术和掌握这些技术的人。