中国城建史 第四讲 宋元

- 格式:ppt

- 大小:3.12 MB

- 文档页数:16

中国城建史1、形成固定居民点:伴随着人类社会的第一次社会大分工,即农业从畜牧业中分离出来,农业的出现形成了固定居民点。

2、原始的居住形式:原始的居住形式:穴居、巢居、半穴居、地面建筑等。

穴居巢居时间长,后逐渐发展成半穴居及地面建筑。

3、城市的产生:城市本身的含义就包括城与市双重意义:城是一种防御性的构筑物;市是交换的场所。

因此城市的出现应该具有商品经济以及防御功能的双重特征。

城市是伴随着私有制和阶级产生的。

不规则城市代表:港口城市泉州,南京。

4、最早的城市遗址:商城(郑州):是我国目前发现的最早的城市遗址。

郑州商城包括城外郊区在内总面积达25平方公里的古代大城。

城市平面近似方形。

城墙为夯土墙,又厚又高。

城市内外有宫殿、居民住宅区、制骨、制陶、铸铁等手工业作坊、农民居民点及墓葬区。

发现商城住宅,墙体为版筑。

5、周王城想象图(p13),解释意思“匠人营国·······”:《周礼:考工记》中曾记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”。

意思:建筑师丈量土地及建设城市,每边长九里,每边开三个门,城内有九条直街,九条横街(也可能是有三条南北向三条东西向主要干道,每条干道由三条并列的道路组成),为车轨的九倍(可并排走三辆车),左边为祖庙,右边为社稷坛,前朝后市,市与朝各方百步。

6、都城城与廓关系:都城一般都有城与廓之分:有的相重,如齐临淄;有的内外两重,如鲁国都城;有的并列,如燕下都与赵邯郸。

城为贵族王宫,廓为一般市民住宅,城中一般都有王宫,修筑在人工夯筑的高台上,目的是防卫及显示其威严。

7、汉长安的规划特点:1、总体采用“前朝后市”的规划格局,政治活动中心位于中、南部,市、民间手工作坊和闾里集中在城北。

2、“市北”格局不仅足以发展城内外交换活动,还可以连结渭北各经济中心,延伸经济活动。

3、革新了旧的择中立宫传统,运用“高”、“大”、“多”为贵的封建礼制等级观念,表达帝都尊严特性。

城建史-有填空题答案填空题1、西方“城市规划之父”是指_____希波丹姆____ ________________。

2、18世纪30年代由英国造园学院发起的园林设计革命,开创了完全自由的风景园林,在英国出现了风靡一时的___英_华庭_________园。

3、1903年由_翁温_______和__帕克______设计的莱奇华斯是英国的第一座田园城市。

4、中国原始村落有了简单分区,一般分为___居住区______、__墓葬区_______、___陶窑区________。

5、北宋东京有三套方城,最内是__宫城____,第二重为__里城_____,最外一层为______外城____。

6、中世纪的城市发展基础类型包括___要塞型_____、__城堡型______、__商业交通型______。

7、1916年纽约第一次制定了《区划法》标志着区划法的开端,其目的是在于保护__现有地产价值___________和保证______空气和阳光_____________。

8、鸦片战争后上海开辟为商埠,最早在上海设立租界的国家是__英国_____。

9、被誉为中国近代第一城的是___南通_____。

10、隋朝大兴城是由_宇文恺______规划设计的,是一位规划专家和建筑工程师。

11、__曹魏邺城_____开创了都城规划严整布局的先例,其规划手法对于以后的都市布局有重大的影响。

12、1984年国务院颁布的___城市规划条例_______________是现代中国的第一个城市规划基本法规。

13、被誉为欧洲最美丽的客厅是_威尼斯圣马可广场_________。

14、现代城市建设立法始于1848年英国颁布的《公共卫生法》__________。

15、拿破仑第三时期欧思曼主持的巴黎改造工程,最主要的工作是完成了___大十字干道_________和___两个环形路_________。

16、佩里的邻里单位提出邻里应该按照一个_小学_______所服务的面积来组成,从任何方向的距离都不超过____0.8~1.2公里______。

《中国城市建设史》课程教学大纲课程性质:选修课适用专业:建筑学总学时:48学分:2一、课程性质与目的:本课程是建筑学专业的选修课之一。

学生通过本课程的学习了解和掌握城市发展过程;比较城市变迁经历理解如何认知城市及其空间;了解和初步掌握基本的城市历史研究方法;学习不同城市理论与思想的特点及其变迁过程。

二、课程基本要求:本课程的学习要求学生要了解“城市建设史”课程的教学目的、教学方法、教学要求;掌握中国古代城市规划建设秉承思想体系、中国古代规划思想及典型城市;不同历史时期都市布局、居住区的完善与发展。

了解中国古代城市设计手法的运用。

掌握近代城市体系的二元结构和典型城市,城市广场、现代商业中心、城市商业区、园林绿化等空间要素不同时期的特征及其演变趋势。

三、课程教学基本内容:第一部分:中国古代城市建设史1.我国原始居民点的形成(1)原始社会生活及劳动情况(2)原始的居住形式(3)原始的居民点(4)城市的形成2.殷周时代的城市(1)殷商时代的城市(2)周代的都城(3)殷周时代的邑都、市、城、郭、国(4)周代的城制及其影响3.春秋战国时代的城市(1)原始社会生活及劳动情况(2)原始的居住形式4.秦汉时代的城市(1)秦汉时代社会及城市概况(2)秦朝都城咸阳(3)西汉都城长安(4)东汉都城洛阳5.三国至隋唐的城市(1)三国至南北朝的社会及城市概况(2)曹魏邺城的规划(3)北魏时洛阳的改建、扩建(4)南朝的都城建康(建业)(5)隋唐时代的社会背景及城市概况(6)隋唐长安城§5.7隋唐东都洛阳(7)隋唐时代一般州县城市及商业城市(8)边远地区及少数民族地区的城市6.宋元时代的城市(1)宋元时代的城市背景和城市概况(2)北宋东京(开封)改建与变化(3)南宋临安(杭州)(4)宋代平江府(苏州)(5)古代最大的港口城市——广州、泉州(6)辽、金地区的城市(7)元大都的规划与建设(8)元代蒙古地区的一些城市(9)宋元时代的防御城市钓鱼城7.明清时代的城市(1)明清时代的社会及城市概况(2)明清时代城市经济的发展对城市的影响(3)明清时代的南京城(4)明代北京城及清代北京城的变化(5)明清时代地区性封建统治中心城市(6)明代的边防城堡(7)明清时代的一般州府县城市(8)明清时代的商业中心城市(9)手工业中心城市——景德镇(10)明清时代的一般集镇——南翔8.中国古代城市建设中的若干问题(1)中国古代城市的类型(2)中国古代城市的地区分布与城址位置(3)中国古代城市的道路系统(4)中国古代城市商业市肆的分布(5)中国古代城市的居住区(6)古代的筑城技术与城市防御(7)我国城市与河流的关系(8)我国古代城市的规划布局艺术与规划思想(9)明代北京城及清代北京城的变化第二部分:中国近现代城市建设史1.帝国主义控制下由“租界”发展的大城市(1)上海的畸形发展(2)天津的发展2.帝国主义独占的新建城市(1)青岛的建设与发展变化(2)大连的建设与发展变化(3)哈尔滨的发展(4)帝国主义独占城市的共同点及分析3.旧城市的新变化(1)封建统治中心北京的变化(2)济南的发展与变化(3)相对衰落的城市4.由近代资本主义工商业及交通运输业的影响而发展的城市(1)新兴的工矿城市唐山(2)南通的发展(3)民族资本集中的城市——无锡(4)因修建铁路而发展的蚌埠、郑州和石家庄5.国民党政府统治下的城市(1)国民党政府统治中心南京(2)抗日战争时期国民党统治区的城市6.日本帝国主义占领区的城市(1)伪满“新京”(长春)的规划与建设(2)奉天(沈阳)的城市规划(3)牡丹江的发展7.革命根据地的城市建设8.中国近代城市建设中的若干问题(1)近代城市中的工业布局(2)对外交通对城市布局的影响(3)近代城市建设中的市政工程及公用设施(4)近代城市建筑面貌(5)中国近代的一些城市规划图评析四、课程实验内容及要求:无五、本课程上机内容及要求:无六、课程设计(或实习)内容及要求:无七、考核方式:考试八、教材与教学参考书:1.教材(1)《中国城市建设史》同济大学主编,建工出版社,2000年(2)《外国城市建设史》同济大学主编,建工出版社,2000年2.教学参考书(1)《中国古代都城制度史研究》杨宽著,上海古籍出版社,1993(2)《城市发展史》(美)Lewis Mumford著,倪文彦、宋俊岭译,中国建筑工业出版社,1989年(3)《隋唐两京坊里谱》杨鸿年著,上海古籍出版社,1999(4)《宋代东京研究》周宝珠著,河南大学出版社,1992(5)《巴黎城市建设史》钟纪刚编,中国建筑工业出版社,2002(6)《中国古代城市规划史》贺业钜编,中国建筑工业出版社,2002;(7)《世界城市史》(意)L. 贝纳沃罗著,科学出版社,2000;(8)《明日的田园城市》(英)E. 霍华德著,金经元译,商务印书馆,2000;(9)《中华帝国晚期的城市》(美)施坚雅主编,叶光庭等译,中华书局,2000。

宋元时期的城市建设与管理宋元时期是中国城市化进程的高峰期,也是中国城市建设与管理的一个鼎盛时期。

在这个时期,中国的城市数量和规模急剧增长,城市功能不断扩展,城市管理的范围也越来越广。

一、城市建设的发展宋代城市建设在中国历史上有很高的地位,这一时期的城市建设表现出了开创性的特点。

这是因为宋代城市建设遵循了科学规划和精细管理两个基本原则。

首先,在城市规划方面,宋代明确规定城市的区划,城市的中心、城墙、街道都是按照规划建设的。

同时,宋代城市规划还注意保护环境,比如在城市周围栽种树木,修建水利工程,使得城市环境更加舒适。

其次,在城市建设方面,宋代也注重用工技术和建筑材料的进步,使得城市建筑更加牢固耐久。

例如,为了解决城市水为脏水污染,宋人采用了陶管排水的方法,并把城市中的水路清理干净,使得城市的卫生状况得到了显著提高。

在朝廷的支持下,宋代城市建设得到了良好的发展。

当时的中央和地方政府都非常注重城市建设,特别是京城建设。

在宋初时,汴京就是一个规模非常宏大的城市,各种新型城市建筑相继出现,商业、文化、教育等方面得到大力发展,为中国城市化的进程打下了坚实的基础。

而在元代,元帝朱元璋也非常注重城市建设和管理,制订了“一都四镇”的城市规划方案,使得城市建设得到了更为深入和广泛的发展。

二、城市管理的成果除了城市建设,宋元时期也是中国城市管理的鼎盛时期。

城市管理不仅专业化程度高,而且管理方式科学,对城市的发展和治理起到了重要作用。

首先,《乡村令》是宋代最早的一部村庄和城市管理法规,是宋代城市管理的重要成果之一。

该法规规定了城市管理清规戒律、市政管理制度、市政设施的建设等方面的内容,还明确规定了市政府的职责、组织和权力范围,以及强化了市政监管和市政巡检等各种行政机关的职权。

其次,宋代城市管理非常注重监察和纪律,对于那些不遵守法规的人进行制裁。

例如,在汴京,明确规定市民必须参加城墙巡查,如果违反规定,则要受到严厉的惩罚。

中国城建史人物刘秉忠——元朝的规划师,代表城市为元大都和元上都。

宇文恺——隋代城市规划和建筑工程专家,代表城市为隋唐长安城和东都洛阳城。

规划思想《考工记》——是记录周朝城市规划制度的文献,城为重城环套制,规模为方九里,宫城是全城规划的核心,宫城位于王成中心。

宫城前为外朝,后为市,宗庙、社稷主轴线对称,设置在宫城前方的左右两侧,道路网及里环绕核心,主轴对称,突出宫城地位,并衬托出主轴线的主导,宫城内按前朝后寝制。

规划将国家制度中的严格等级观念运用到城市的规划和建设中,体现封建制度中君臣、父子、上下的尊卑,导致古代城市严整、有韵律感、程式化。

是古代城市发展规划的主轴。

管子的因地制宜规划思想——城的形制应充分发挥城址的地理条件,按地形实际情况而定,不必强求形式上的规整,它打破了城市单一的布局模式,从城市功能出发,确立理性思维和以自然环境和谐的准则,是中国古代城市规划思想发展史上一本革命性的也是极为重要的著作。

商君书——从城乡关系、区域经济和交通布局的角度,对城市的发展以及城市管理制度,论述了都邑道路、农田分配及山陵丘谷之间比例的合理分配问题,分析了粮食供给、人口增长与城市发展规模之间的关系,开创了我国古代区域城镇关系研究的先例。

城市1.古代不同历史时期都城布局的特点1)轴线对称曹魏邺城:中轴线对称形式→隋唐长安:更完善的中轴对称→宋东京:正对宫城正门的御道2)对景城门、钟鼓楼、塔、亭台楼阁3)山水文化内涵崇拜——利用——意境4)空间组织春秋战国:筑以高台→隋唐:以整体布局特别是道路布局突出重点→明清:空间收放自如,整体布局5)轮廓线设计底层院落式住宅,大型院落式建筑群和城楼、钟鼓楼、塔构成起伏变化不太强烈的城市立体轮廓线6)色彩设计黄赤绿青蓝黑灰2.近代青岛、南通青岛——外国独占下发展起来的新建城市建设方针与规划意图:德国——以军事据点及贸易港口为重点日本——偏重于工业及交通方面的建设规划分区:德国——德国区与中国区严格分开,德国区在市南沿海环境最优美的地段,中国区在北部,住区、商业、工业混杂日本——在沧口、四方一带建工业区,这里运输条件较好,而工人住宅区却设在靠近铁路两旁的低洼地带,居住条件恶劣道路系统:德国——道路系统与地形结合得较好,路网是不规则的方格形,交通问题不严重故没明确分工日本——尝试解决路网分工问题居住区:德国——集中在“提督公署”以东一带,系独立式花园洋房,建筑密度低,绿化多,建筑标准高,结合及利用地形较好日本——大量日本式小住宅,以热河路的独立式建筑群最具代表性,较注重实用功能,平面及立面形式简单市政工程及公用设施:城市道路的标准较高,上下水管网用环式,电灯在开始建设时就有,绿化较多,设有“林务署”建筑风格及城市面貌:充分反映出殖民地城市的色彩,按殖民者的本国建筑形式设计和建造。

中国城建史1、形成固定居民点:伴随着人类社会的第一次社会大分工,即农业从畜牧业中分离出来,农业的出现形成了固定居民点。

2、原始的居住形式:原始的居住形式:穴居、巢居、半穴居、地面建筑等。

穴居巢居时间长,后逐渐发展成半穴居及地面建筑。

3、城市的产生:城市本身的含义就包括城与市双重意义:城是一种防御性的构筑物;市是交换的场所。

因此城市的出现应该具有商品经济以及防御功能的双重特征。

城市是伴随着私有制和阶级产生的。

不规则城市代表:港口城市泉州,南京。

4、最早的城市遗址:商城(郑州):是我国目前发现的最早的城市遗址。

郑州商城包括城外郊区在内总面积达25平方公里的古代大城。

城市平面近似方形。

城墙为夯土墙,又厚又高。

城市内外有宫殿、居民住宅区、制骨、制陶、铸铁等手工业作坊、农民居民点及墓葬区。

发现商城住宅,墙体为版筑。

5、周王城想象图(p13),解释意思“匠人营国·······”:《周礼:考工记》中曾记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”。

意思:建筑师丈量土地及建设城市,每边长九里,每边开三个门,城内有九条直街,九条横街(也可能是有三条南北向三条东西向主要干道,每条干道由三条并列的道路组成),为车轨的九倍(可并排走三辆车),左边为祖庙,右边为社稷坛,前朝后市,市与朝各方百步。

6、都城城与廓关系:都城一般都有城与廓之分:有的相重,如齐临淄;有的内外两重,如鲁国都城;有的并列,如燕下都与赵邯郸。

城为贵族王宫,廓为一般市民住宅,城中一般都有王宫,修筑在人工夯筑的高台上,目的是防卫及显示其威严。

7、汉长安的规划特点:1、总体采用“前朝后市”的规划格局,政治活动中心位于中、南部,市、民间手工作坊和闾里集中在城北。

2、“市北”格局不仅足以发展城内外交换活动,还可以连结渭北各经济中心,延伸经济活动。

3、革新了旧的择中立宫传统,运用“高”、“大”、“多”为贵的封建礼制等级观念,表达帝都尊严特性。

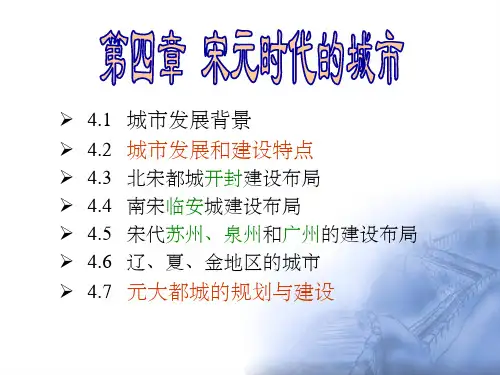

6、宋元时代的城市一、一、宋代城市发展的社会经济文化背景宋代城市发展的社会经济文化背景1.政治社会经济文化特征i.政治:加强中央集权,重用文官ii.人口:城市人口急剧增加,北宋时期,10万户以上的城市达40多个。

东京、临安城市人口均超过100万,称为当时世界上人口最多的国家。

iii.经济:中国古代城市经济史进入了一个新的阶段。

iv.文化:文化大繁荣,精致化与世俗化v.市民生活:城市生活风情浓厚。

vi.对外经济文化交流:贸易盛,范围广。

2.唐宋文化比较i.唐代——重情轻理、豪迈、磅礴宋代——重理轻情、文弱、文雅ii.唐人充满血性的边塞诗——送人缠绵悱恻的婉约词iii.色泽绚丽的唐三彩——冰清玉洁的宋汝瓷iv.袒胸露臂,仪态万方的唐代仕女——蒙面缠足、填词弄句的宋代闺秀二、二、宋代城市格局发展宋代城市格局发展1.宋代城市发展进程中的新现象i.城市人口和大城市的数量大增。

北宋时期,10万户以上的城市达40多个。

东京、临安城市人口均超过100万。

称为当时世界上人口最多的城市。

ii.随着农业和农副业的发展,在一些交通要到常出现流转商品的定期集市。

称为“草市”、“墟”、“场”等,有些集市逐渐发展为市镇,它们的出现丰富了中国古代城市体系的层次。

iii.商业发展往往突破陈管的限制,在城内沿河地区形成商业区,或城外的“关厢”,手工业出现行会组织,同一行业往往集中在一条街上或一个地区中、延续千年的坊市制度全面崩溃,向街巷制转变,这是中国古代城市发展史上的一个重大事件。

iv.宋以后、由于火药的发明和在战争中的应用,攻守技术也有变化。

一些城市都加砌了砖石的城墙、修建瓮城、马面箭楼,开挖壕沟。

v.城市,特别是一些政治中心的大城市,集中着封建官僚、地主,还有位他们服务的各种商业、手工业者。

人口很多。

规模远比欧洲中世纪的城市大。

vi.城市中的宗教建筑十分发达,佛教,伊斯兰教,喇嘛教等寺院众多,影响了传统建筑技术和建筑艺术,对城市面貌也有一定影响。

宋元时期的城市规划与建筑技术宋元时期是中国历史上城市规划与建筑技术发展的重要时期。

在此期间,中国的城市规划和建筑技术经历了一系列变革和创新,为中国的城市发展奠定了坚实基础。

在宋元时期,中国城市规划的重点从城市的防御向商业和文化发展转变。

以南宋首都临安为例,该城市规划注重平衡、统一和协调。

宽敞的街道和巷道使得人们的行走更加便捷,商业活动得以蓬勃发展。

与此同时,城市的建设也注重环境美化,花木繁盛,水系一应俱全,形成了独特的山水园林风格。

在城市建筑技术方面,宋元时期的创新主要体现在结构和材料上。

一种重要的创新是使用斜交叉筋来加固和支撑建筑结构。

这种叫做"踩脚筋"的结构技术使得建筑更为稳固,并且能够抵御地震等自然灾害。

同时,宋元时期也发展了新的木材处理技术,使得木材的强度和耐久性得到了提高。

在城市建设方面,宋元时期也大量运用了新兴的砖瓦和琉璃等建筑材料。

砖瓦的使用使得建筑更加稳固,并且耐火抗震能力得到了提高。

而琉璃的应用则为建筑增添了一份华丽与光彩。

无论是宫殿、庙宇还是富豪的私人住宅,都能见到这些美丽的琉璃构件,使得建筑更加绚丽多彩。

此外,宋元时期还出现了一种新型的城市建筑:吊脚楼。

吊脚楼是一种悬挑在街道上方的建筑形式,它使得商业和居住功能得以兼顾。

这种建筑形态极大地节约了城市用地,同时也为商业活动提供了更多的空间。

在宋元时期的城市规划与建筑技术中,我们还能看到一些独特的特点。

例如,在南方城市中,人们经常把房屋建在水边,与湖泊或河流相连。

这些建筑形成了水乡独特的风景线,也成为中国文化的重要组成部分。

同时,城市中的公共建筑也逐渐增多,例如学堂、医院、杂剧场等。

这些建筑为城市居民提供了更多的文化与社会服务。

虽然宋元时期的城市规划与建筑技术在后来的明清时期得到了一些改进与发展,但它们无疑奠定了中国现代城市规划与建筑技术发展的基础。

这些创新与变革展示了中国古代人民对城市与建筑的思考与实践,为后世提供了宝贵的经验与借鉴。