中药材的毒性是指哪些方面

- 格式:docx

- 大小:16.03 KB

- 文档页数:2

毒性名词解释中药学在中药学领域中,毒性名词是对中药药材或药物的毒性特征进行描述和解释的专业术语。

毒性名词在中药学研究和临床实践中具有重要的意义,能够指导临床用药、药物筛选和药物开发。

了解和掌握毒性名词有助于科学合理地运用中药药材,保障药物安全、高效和合理使用。

1. 诱发毒性诱发毒性是指某些中药药材或药物在一定条件下会引起特定的毒性反应,主要包括直接毒性、慢性毒性和过敏毒性。

直接毒性是指药物本身具有的有害作用,即使在正常剂量下也可能引起毒性反应;慢性毒性则是长期使用药物可能导致的损害,症状常隐匿或潜伏,造成慢性中毒。

过敏毒性则是药物引起的过敏反应,包括迟发型过敏和即发型过敏。

2. 累积毒性累积毒性是指某些中药药材或药物在体内积累达到一定浓度时引起的毒性反应。

某些药物在体内殓积不易排泄,会导致毒性反应加重。

了解药物的累积性质,可指导合理的用药方案,避免出现不良反应。

3. 叠加毒性叠加毒性是指不同药物或药物组合在体内共同作用导致的毒性增强效应。

某些药物在单独使用时毒性较小,但与其他药物同时使用时可能发生相加或相乘的效应,导致毒性增加。

合理搭配药物,避免叠加毒性的发生对于保障患者安全至关重要。

4. 代谢毒性代谢毒性是指药物在体内经过代谢作用形成的代谢产物具有的毒性效应。

有些药物在体内代谢后的代谢产物可能具有更高的毒性,会使毒性反应得不到缓解。

了解药物的代谢途径和代谢产物的毒性有助于有效避免代谢毒性引起的不良反应。

综上所述,毒性名词解释中药学是中药学领域中一个重要的分支,通过对毒性反应的描述和理解,能够更好地指导临床用药实践,确保患者用药安全和疗效。

对毒性名词的深入研究和了解,对于推动中药学领域的发展和创新具有重要意义。

正确认识中药的毒性中药作为中国传统医学的重要组成部分,已经在我国使用了数千年。

中药在治疗和预防疾病方面有着深厚的历史底蕴和丰富的临床经验,受到了人们的广泛关注和使用。

随着近年来对中药的认识不断深入,人们也逐渐认识到中药的毒性问题。

正确认识中药的毒性对于保障人们的用药安全和健康至关重要。

中药的毒性是指中药对人体产生的有害影响。

这种毒性可能包括对内脏器官的损害、致畸、致癌、过敏反应等。

中药的毒性多种多样,有些中药的毒性较低,可以安全使用,而有些中药的毒性较高,需要慎重使用。

下面我们来详细了解一下中药的毒性特点及其正确使用方法。

中药的毒性特点:1.毒性分布广泛:中药的毒性分布在不同的药材和药物中,有些中药的毒性非常低,如枸杞子、黄连等,可以放心使用;而有些中药的毒性较高,如半夏、干姜等,需要慎重使用。

2.毒性机制复杂:中药的毒性机制主要是通过药理作用对机体产生的影响,包括对心血管系统、神经系统、肝肾功能等的影响。

有些中药的毒性机制尚不明确,需要进一步研究明确。

3.毒性表现多样:中药的毒性表现形式多样,包括急性中毒、慢性中毒、过敏反应等。

中药的毒性表现不仅取决于药性的强弱,还与个体差异、用药剂量、用药时间等因素有关。

中药的正确使用方法:1.了解中药的毒性特点:在使用中药之前,首先要了解中药的毒性特点,包括其毒性程度、毒性表现形式、毒性机制等。

只有了解了中药的毒性特点,才能够正确使用中药,避免因误用而产生的不良后果。

2.遵医嘱用药:在使用中药时,要根据医生的嘱咐来用药,严格控制用药剂量和用药时间,避免因过量用药而引起中毒反应。

3.慎重选用有毒中药:对于毒性较高的中药,如半夏、附子等,需要慎重选择,避免因误用而引发不良后果。

在使用这些中药时,最好在医生的指导下选用,并严格控制用药剂量和用药时间。

4.了解过敏史:在使用中药之前,要了解自己的过敏史,避免因对某些中药过敏而引发过敏反应。

如果有过敏史,最好在医生的指导下使用中药,并密切观察用药后的反应。

正确认识中药的毒性中药是中国民间传统药物的代表,具有广泛的应用和独特的疗效。

但是,中药也有其毒性,如果不正确使用,会给患者带来不良影响。

因此,正确理解中药的毒性非常重要。

中药的毒性主要表现为药物本身的不良反应和药物在特定情况下的过敏反应。

药物本身的不良反应是指在合理使用剂量的情况下,药物对人体产生的不良反应,一般包括以下几个方面。

1. 毒性本身。

有些中药物质量较差或者种类不当的情况下,容易受到毒性攻击,导致中毒等不良反应。

比如猫檀、乌头等。

2. 对器官的损害。

中药在经过人体代谢作用之后,可能会对人体的肝、肾等重要器官产生损害,特别是长期大剂量使用的情况下。

例如肝毒性药物-马钱子,龙胆泻肝丸等。

3. 其他的不良反应。

例如,腹泻、便秘、心悸、头晕等一系列与身体状况相关的不良反应。

除此之外,中药也可能引起过敏反应。

过敏反应是指一些人对部分成分或剂量无异常反映的药物,发生异常反应,如脱发、皮疹、过敏性休克等等。

中药过敏反应主要包括两种反应类型:1. 延迟类型反应。

该类型的反应时间较长,可能需要数小时甚至数天的时间才能出现,而且也有时不一定能够准确定位出药物引致的原因。

常见的引起过敏反应的药物有黄芪、白术、当归、红花等等。

2. 快速型过敏反应。

这种过敏反应往往发生在短短数分钟或几小时内,而且与人的个体差异特别大。

该类型过敏反应的中药有黄连、硫化物、五倍子、藤黄等等。

如何才能正确认识中药的毒性?首先,需要了解中药的特性、功效和剂量。

根据不同的药物特性和功效,配合不同的剂量和使用方法,来避免其不良反应带来的损害。

其次,购买中药最好选择正规渠道或者有正规批号的商品,以避免购买到不良品质的药物。

最后,中药的使用必须在受过相关医学专业人士的认可和指导下进行,确保其安全有效。

总之,毒性是中药的重要性质之一。

了解中药的毒性及其可能带来的不良反应,才能更好地使用中药,发挥中药的疗效,减少其毒性,保障患者的健康。

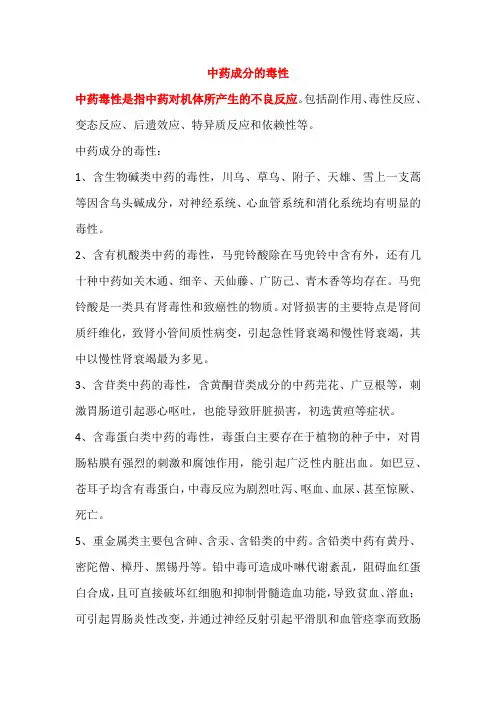

中药成分的毒性

中药毒性是指中药对机体所产生的不良反应。

包括副作用、毒性反应、变态反应、后遗效应、特异质反应和依赖性等。

中药成分的毒性:

1、含生物碱类中药的毒性,川乌、草乌、附子、天雄、雪上一支蒿等因含乌头碱成分,对神经系统、心血管系统和消化系统均有明显的毒性。

2、含有机酸类中药的毒性,马兜铃酸除在马兜铃中含有外,还有几十种中药如关木通、细辛、天仙藤、广防己、青木香等均存在。

马兜铃酸是一类具有肾毒性和致癌性的物质。

对肾损害的主要特点是肾间质纤维化,致肾小管间质性病变,引起急性肾衰竭和慢性肾衰竭,其中以慢性肾衰竭最为多见。

3、含苷类中药的毒性,含黄酮苷类成分的中药芫花、广豆根等,刺激胃肠道引起恶心呕吐,也能导致肝脏损害,初选黄疸等症状。

4、含毒蛋白类中药的毒性,毒蛋白主要存在于植物的种子中,对胃肠粘膜有强烈的刺激和腐蚀作用,能引起广泛性内脏出血。

如巴豆、苍耳子均含有毒蛋白,中毒反应为剧烈吐泻、呕血、血尿、甚至惊厥、死亡。

5、重金属类主要包含砷、含汞、含铅类的中药。

含铅类中药有黄丹、密陀僧、樟丹、黑锡丹等。

铅中毒可造成卟啉代谢紊乱,阻碍血红蛋白合成,且可直接破坏红细胞和抑制骨髓造血功能,导致贫血、溶血;可引起胃肠炎性改变,并通过神经反射引起平滑肌和血管痉挛而致肠

绞痛。

卫生专业知识:中药之毒性在事业单位医疗卫生考试中,中药学也是重要组成部分,但是大多数考生对此却望而却步。

针对这种情况,中公教育专家总结归纳出中药的重要知识点,希望对广大考生有所帮助!一、含义毒性是指药物对机体的损害性。

毒性反应与副作用不同,它对人体的危害性较大,甚至可危及生命,为了确保用药安全,必须认识中药的毒性,了解毒性反应产生的原因,掌握中药中毒的解救方法和预防措施。

二、确定依据1、含不含有毒成分:如砒石、马钱子等含有毒成分。

2、整体是否有毒:3、用量是否适当:使用剂量是否适当,是确定药物有毒无毒的关键,未超过人体对药物的最大承受量,即为无毒,超过则为有毒。

有毒药物的治疗剂量与中毒剂量比较接近或相当,因而治疗用药时安全度小,易引起中毒反应。

无毒药物安全度较大,但并非绝对不会引起中毒反应,如人参、知母等皆有产生中毒反应的报道,这与剂量过大或服用时间过长等有密切关系。

[医学教育网搜集整理]三、影响有毒无毒的因素药物的毒性与品种、入药的部位、产地、采集时间、贮存、加工炮制、配伍、剂型、给药途径、用量、使用时间的长短、在皮肤粘膜施用面积大小以及病人的体质、年龄、性别、种属、证候性质等都有密切关系,因此,使用有毒药物时,应从上述环节进行控制,避免中毒的发生。

四、引起中药中毒不良反应的主要原因1、品种混乱2、误服毒药3、用量过大4、炮制失度5、剂型失宜6、管理不善7、疗程过长8、配伍不当9、辨证不准10、个体差异五、使用有毒药的注意事项1、用量要适当,采用【山西事业单位微信号:shxsydw】小量渐增法投药,要忌初用即给足量,以免中毒。

2、采制要严格,在保证药效的前提下,严格把住采制的各个环节,杜绝伪品。

3、用药要合理,杜绝乱用滥投,孕妇、老幼及体弱者忌用或慎用毒烈之品。

4、识别过敏者,及早予以防治。

毒性中药饮片的名词解释中药,作为我国历史悠久的传统医学体系之一,在世界范围内享有盛誉。

其中,中药饮片作为中药剂型之一,广泛应用于中医药领域。

然而,随着现代科学技术的发展,不少人开始关注中药饮片是否存在毒性问题。

本文将对毒性中药饮片进行名词解释,帮助读者深入了解这一话题。

毒性:在药理学中,毒性指的是药物对机体产生的不良反应或损伤。

毒性不仅仅指中药饮片,也包括化学药物和其他药物形式。

毒性分为急性毒性和慢性毒性两种。

中药饮片:中药饮片是将中药饮品原料(包括植物、动物和矿物等)经过一系列炮制工艺加工制成的干燥剂量剂,以便于取用、服用和保存。

中药饮片因其方便服用、方便携带以及容易掌握剂量的特点,在临床应用和个人用药中得到广泛使用。

中药饮片的毒性:中药饮片作为药物剂型之一,以其疗效显著、剂量易于掌握等特点受到中医药界的肯定。

然而,中药饮片也存在一定的毒性。

这主要是因为中药饮片中所含药物成分具有一定的药理活性,对机体产生作用时可能引发不良反应。

中药饮片毒性的原因:中药饮片的毒性主要有几个原因:1. 药物成分:中药饮片中的药物成分可能具有一定的毒性。

有些药物成分在高剂量和长期使用下可能导致不良反应,例如对肝脏、肾脏等器官产生损伤。

2. 药物相互作用:中药饮片中的多种药物成分在配伍使用时可能产生相互作用,增加毒性风险。

一些中药组方中含有多种药物,相互作用可能导致不良反应的发生。

3. 质量控制问题:中药饮片的质量控制涉及到药材来源、加工工艺等多个环节。

若在这些环节中存在不足或不规范操作,可能导致中药饮片中毒性成分的积累或不良反应的发生。

如何减少中药饮片的毒性:鉴于中药饮片存在一定的毒性,以下是减少中药饮片毒性的一些方法:1. 选择正规厂家和合格药店购买中药饮片,以保证产品质量和安全性。

2. 在使用中药饮片之前,应向医生或中药师咨询,了解剂量、用法和注意事项等信息。

3. 严格按照医嘱或中药饮片包装上的剂量使用,不随意增减剂量,以免引发不良反应。

正确认识中药的毒性中药的毒性是指其能对人体产生不良反应的能力。

中药毒性的产生原因多方面,包括中药自身的成分、制剂方式、用药的剂量、给药途径以及使用条件等。

要正确认识中药的毒性,就需要从这几个方面进行探究。

首先,中药自身成分就是造成其毒性的主要原因之一。

中药中含有大量活性成分,如生物碱、酚类、醛类、甾体化合物等,这些成分能对人体的生理和生化过程产生影响,且有些成分具有较大的毒性。

例如,雄黄、砒霜、蛇胆等即为有毒中药,其毒性表现在人体神经、心血管、消化系统等各个方面,若用量不当,则会产生严重的毒副作用。

因此,需要正确地使用中药、正确地识别中药药材和提取物的成分,严格控制它们的含量和比例,以减少中药可能带来的副作用。

其次,制剂方式也可能影响中药毒性。

应当注意到,中药的不同制剂方式对其毒性有一定的影响。

例如,如果将中药直接制成干燥粉末,具有较高毒性的成分可能难以被稀释和分离,这就会增加中药的毒性。

反之,如果将中药水泡或煮制成水提液,制成药片或者口服液,较高毒性的成分则被较好地稀释和分离,对人体的影响也可能相应降低。

此外,用药的剂量和给药途径也是影响中药毒性的两个主要因素。

中药用药需要注意剂量,特别是对于有毒中药,应该根据患者的病情确定药量,控制用量,以免产生不良反应或中毒。

同时,给药途径也起到重要作用。

若中药被以皮内注射、静脉注射等非正规途径给予使用,则有可能引起较大的毒副作用,甚至危及生命安全。

因此,要在遵守中药临床使用操作规程的前提下,选用适当的给药途径和给药方式,以确保用药的安全性和有效性。

最后,使用条件也会影响中药的毒性。

因为许多中药的毒性具有季节性或者环境依赖性,如同一植物在不同季节采摘的药材毒性可能存在明显差异。

在使用危险中药时,植物的采摘、加工、保管和配制过程都需要严格控制,充分保证其品质和纯度,同时在使用时要注意温度、时间和环境等因素,以确保药品的使用安全性。

综上所述,要正确认识中药的毒性,需要对中药的成分、制剂方式、给药剂量、给药途径和使用条件等进行全面分析和评估。

正确认识中药的毒性中药是中国传统医学的重要组成部分,历经千年的发展与实践,得到广泛应用。

但中药的毒性也是人们关注的问题之一。

因此,正确认识中药的毒性对于保障人们的健康和安全至关重要。

中药的毒性是指中药如果使用不当、剂量过大或者使用不当的情况下会引起不良反应和毒害作用。

中药毒性的表现形式多种多样,有些药物毒性明显,有些则隐蔽性大,以致很难被察觉。

如何正确认识中药的毒性,对中药的使用非常重要。

首先,正确使用中药。

正确使用中药,就是要根据病症选择对症治疗的中药,并按照医生的建议进行合理的用量。

在使用中药的过程中,一定要按照规定的方法和剂量进行使用,并严格遵守制定的禁忌症。

不要随意增加剂量、延长用药时间,更不能自行选用药物进行治疗。

其次,加强监测和评估。

在中药使用过程中,需要采取定期的检查、监测,及时发现和纠正不良反应和毒害作用,防止严重后果的发生。

其中,包括对药品的属性和剂量的选择,以及病人承受力的评估等。

第三,加强中药教育和培训。

加强中药教育和培训,对于提高医务人员对中药毒性的认知,以及对病人中药治疗的指导具有重要意义。

通过系统的培训,不仅可以增强医生的知识水平和技能,还可以提醒患者在使用中药的过程中需要注意哪些事项。

最后,加强科研工作。

加强中药科研工作,以更加深入的研究中药毒性机制,做到针对性的研究,从根本上降低中药毒性的危害。

此外,还可以借此研究截获中药中可能存在的有害物质,以便尽早地发现和解决中药的毒性问题。

总之,关注中药的毒性问题是必要的,正确认识中药的毒性对于保障人们的健康和安全至关重要。

我们应该增强应对中药毒性的能力,提高前期预防和后期监测的水平,同时加强科研工作,积极寻找减少中药毒性的有效方法和手段。

浅谈中药毒性的现代认识中药种类复杂,品种繁多,毒性物质多种多样。

哪些中药有毒,怎样看待中药毒等问题,是当前中药发展面临的问题之一。

本文就中药毒性问题,浅谈一些想法:中药毒性,是中药疾病治疗有效成分的重要部分组成之一,对于中药的毒性认识,《神农本草》中就有记述。

中药毒性指药物成分对人体有毒副作用。

有毒的中药,基本上都性质强烈,能对人体产生较大的毒副作用,一般使用剂量都很小。

这些药物稍有过量或不当,就会对人体造成毒害,轻者会对人体够成损伤,重者会危及生命造成严重的后果。

中药毒性可表现为以下几种类型。

1.急性毒性反应1.1对中枢神经系统的毒性反应:常见的中毒症状为唇舌和肢体发麻、头疼、眩晕、惊厥、瞳孔缩小或放大,甚至死亡。

可发生上述反应的中药有:马钱子、附子、生天南星等。

1.2对心血管系统的毒性反应:中毒症状有心悸、心律失常、血压升高或降低、循环衰竭等。

常见中药有:川乌、附子、蟾酥等。

1.3对呼吸系统的毒性反应:中毒症状有呼吸困难、咳嗽咳血、急性肺水肿、呼吸肌麻痹、呼吸衰竭等。

可导致中毒的中药有:苦杏仁、桃仁、白果、商陆等。

1.4对消化系统的毒性反应:常见中毒症状有恶心、呕吐、消化道出血、肝肿大、肝炎、肝细胞坏死等。

1.5对泌尿系统的毒性反应:常见的症状有腰痛、尿频、尿少、肾衰竭等。

引起中毒的中药有:斑蝥、木通、马兜铃等。

1.6对造血系统的毒性反应:常见的毒性症状有白细胞减少、粒细胞缺乏、溶血性贫血、再生障碍性贫血等。

引起中毒的中药有洋金花、芫花、斑蝥等。

2.长期毒性反应长期服用或重复多次服用中药或中药所引起的毒性反应称为慢性毒性或长期毒性。

其中以肝肾、胃肠的发生率最高,其次是心肌、骨髓、肺、中枢神经、内分泌腺体。

3.过敏反应过敏体质的病人对某些具有免疫原性的中药容易发生过敏反应,表现为皮疹、红斑、皮肤黏膜水泡、过敏性休克等。

引起过敏反应的中药有:全蝎、蜈蚣、狼毒、天花粉、黄药子等。

4.致畸胎、致突变及致癌作用如甘遂、芫花、莪术、天花粉等有致畸作用;芫花、狼毒、巴豆、甘遂可增加致癌率;雷公荇、石菖蒲、洋金花有致突变的作用。

中药的毒性到底是什么?中药的毒性到底是什么?要理解中医中药的问题,唯一法门只能是故纸堆里寻。

以中医典籍《黄帝内经》为基础的中医理论中,中药之毒不等同于现代医学的毒性,而是指中药四性五味的“偏性”。

中药之毒性《内经》中的“毒”有三重含义:一是病因之毒,指作为疾病外因的六淫,即风、寒、暑、湿、燥、火等六种外邪进入体内转化而成的内在致病因素,分别称为“寒毒”“湿毒”“热毒”“清毒”“燥毒”。

比如,《素问·五常政大论篇》就称:“寒热燥湿,不同其化也。

故少阳在泉,寒毒不生,其味辛,其治苦酸,其谷苍丹。

阳明在泉,湿毒不生,……。

”其二是药物之毒,也就是这里我们讨论的中药之毒。

内经表达这种含义的词都是“毒”与“药”两字连用。

“毒药”的毒字并不是用来修饰药字,指有毒性的药;而是一个同义复词,就是“毒”字和“药”字两者是并列关系,即毒就是药,要就是毒。

毒药就是指药本身。

比如,《素问·异法方宜论篇》称:“其病生于内,其治宜毒药,故毒药者,亦从西方来”。

虽然毒药之毒“性”指的是性味偏、作用峻猛、能祛邪除病的药。

比如,《素问·汤液醪醴论篇》就有“必齐毒药攻其中,鑱石针艾治其外”。

一个“攻”字体现药性的峻猛。

但是,这并不能就说明毒药就是有或者没有今天意义上的毒。

其三,“毒”还可以用作动词,指使用毒药进行治疗或干预的意思。

比如,最近被热议的用异烟肼毒狗,就是这个意思。

比如,《素问·六元正纪大论篇》说:“黄帝问曰:妇人重身,毒之何如?”中药之毒“性”非今天所说毒副作用之毒性显见,中药之毒的确是以“性味”区分,而不是像现代药理学毒理学以具体化学成分通过分子作用机制产生的负面性生物效应。

我们都知道,中药不讲求化学成分和生物效应,讲的是“四气五味”,也叫“四性五味”。

四性指药物的寒、热、温、凉四种特性。

五味就是指尝起来的辛、甘、酸、苦、咸五种味道。

中药的药性也就是毒性指的就是寒、热、温、凉四性,越是寒热的,偏性就越大,药性也就是毒性也就越大;不那么寒热而带有偏性的称温凉性,偏性小也就是毒性小。

毒性是指药物对机体的伤害作⽤,即毒副作⽤。

是掌握药性必须注意的问题。

有毒药物的毒副作⽤有程度的不同,故历代本草中常标明“⼩毒”、“⼤毒”,以⽰区别。

⼀般来说,有毒药物的中毒剂量与治疗量⽐较接近,临床应⽤安全系数较⼩,或对机体组织器官损害严重,甚⾄导致死亡。

因此,在使⽤有毒特别是⼤毒药物时,为保证⽤药安全,必须注意以下⼏点:

1、严格控制剂量:⽤量过⼤是发⽣中药中毒的主要原因之⼀。

因此,使⽤有毒药物时,必须根据患者的年龄、体质、病情轻重。

严格控制⽤量,中病即⽌,不可多服久服,以防过量或蓄积性中药中毒。

2、注意正确⽤法:了解此类药物的⽤法各有不同,是防⽌中药中毒的重要坏节。

有的宜⼊丸散,不宜煎服;有的只供外⽤,禁⽌内服;有的⼊汤剂当久煎等。

临床应⽤每因⽤法不当⽽引起中毒,如乌头、附⼦中毒,多因煎煮时间过短所致。

3、遵守炮制⼯艺:炮制的⽬的之⼀是降低或消除药物的毒副作⽤。

因此,严格的炮制⼯艺,科学的质量标准,是临床安全⽤药的重要保证。

此外,利⽤合理的配伍、避免配伍禁忌等,都是应当特别注意的。

任何事物都具有两重性,药物的毒性亦然,利⽤有毒药物,采取"以毒攻毒"的治法,常⽤于疮毒、瘰疬、毒疠等病。

以上是现今有关药物毒性的概念。

在古代本草中,还常把药物的偏性称为毒,把药物统称为毒药,这是⼴义的毒,与本节毒性的含义不同,当知区别。

中药的毒理学中药作为我国悠久历史和文化传统的一部分,对人类的健康起着重要作用。

然而,随着中医药在世界范围内的普及和应用,中药的毒理学问题也逐渐引起人们的关注。

中药的毒理学是研究中药在人体内引起的毒理反应、毒性作用以及毒性机制的一门学科。

本文将从中药毒性的概念、分类和影响因素、毒性作用机制、毒性评价和安全应用等方面进行探讨。

一、中药毒性的概念中药毒性是指中药对人体或动物造成损害的能力。

中药毒性的表现形式多种多样,包括急性中毒、慢性中毒、过敏反应等。

有些中药具有明显的毒性,如雄黄、砒霜等,属于剧毒药物;而有些中药在一定剂量范围内能够发挥治疗作用,但在超过剂量或长期使用时可能出现毒性反应。

因此,正确评估中药毒性,对于中医药的安全应用至关重要。

二、中药毒性的分类和影响因素根据中药的毒性程度和表现形式,可以将中药毒性分为急性毒性和慢性毒性。

急性中毒主要表现为中毒反应发生迅速,症状明显,如头晕、恶心、呕吐、呼吸困难等;而慢性中毒则是长期接触某些中药后,患者逐渐出现慢性中毒症状,如贫血、营养不良、内脏器官损伤等。

中药毒性受多方面因素的影响,包括药物的种类、剂量、用药途径、药物配伍等。

三、中药毒性作用机制中药的毒性作用机制是中药毒性学研究的核心内容之一。

不同种类的中药对人体的毒性作用机制各不相同,主要包括对细胞、脏器和基因的损伤等。

例如,一些中药中含有的有毒成分能够引起细胞内酶的变性,破坏细胞膜的完整性,导致细胞死亡;另外,一些中药中的毒性成分还可能对DNA产生损害,引发遗传性疾病。

了解中药毒性的作用机制,有助于评估中药的安全性,合理应用中药。

四、中药毒性评价中药毒性评价是确保中药安全应用的重要环节。

中药毒性评价主要包括急性毒性、慢性毒性、致癌性、致畸性等多个方面的评估。

通过实验方法、临床研究和流行病学调查等手段,对中药的毒性进行系统评估,制订出安全使用中药的指导意见,对于提高中药的临床疗效和减少副作用具有重要意义。

正确认识中药的毒性中药作为我国传统的医学疗法,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴,在临床应用中有着广泛的应用。

中药在治疗疾病的也存在着一定的毒性作用。

正确认识中药的毒性,对于保障患者的安全和提高中药临床应用的效果至关重要。

本文将从中药毒性的概念、分类、毒性表现、影响因素等方面展开探讨,以期加深大家对中药毒性的了解,维护患者的健康和安全。

一、中药毒性的概念中药毒性是指中药药物在一定剂量下所具有的对人体所产生的有害效应。

这种有害效应可以表现为中药药物对人体的器官、组织和细胞产生损害,并且在一定条件下会对患者的健康产生不良影响。

中药毒性是中药在临床应用中必须要注意的一个重要问题,也是中药药物配伍、用药安全的重要内容。

二、中药毒性的分类1. 性质分类根据中药药物的毒性性质不同,可以将中药毒性分为寒性毒药、热性毒药、毒性草药等不同类型。

寒性毒药如雄黄、砒霜等,常导致寒凝凉结、流注脉滞等病证;热性毒药如碘、氢氰酸等,常易引起发热、皮肤灼烧等病症。

2. 病症分类根据中药毒性对人体的不同损害表现,可以将其分为心脏毒性、肝毒性、肾毒性、神经毒性等不同类型。

心脏毒性病症常表现为心悸、心律失常等;肝毒性病症主要是肝功能损伤;肾毒性病症则主要是肾功能损伤;神经毒性病症则表现为头晕、昏迷等。

三、中药毒性表现中药毒性的表现有时很隐匿,不易察觉,但一旦超量使用或不当使用,往往会导致严重后果。

典型的中药毒性表现有:1. 急性中毒急性中毒是指服用中药后,短时间内发生中毒反应,症状表现为胃肠道症状、神经系统症状、心血管系统症状等。

病情严重者还可能出现呼吸困难、昏迷、休克等严重后果。

2. 慢性中毒慢性中毒是指长期服用中药后,逐渐发生中毒反应,症状表现为体质虚弱、食欲不振、精神萎靡、皮肤干燥等。

长期慢性中毒还可能导致肝脏、肾脏、心脏等器官功能损害。

3. 过敏反应中药毒性还可能表现为过敏反应,症状主要是皮肤瘙痒、皮疹、呼吸困难等。

过敏反应对于某些患者可能会发展为过敏性休克,甚至威胁生命。

中药毒理的认识

中药毒理是研究中药药物对机体产生的毒性作用及其机制的科学。

与西药相比,在中药的使用过程中也存在一定的毒理风险。

中药毒理实际上是对中药药物的毒性评价与研究。

在中药毒理研究中,主要包括以下几个方面:

1. 急性毒性:主要是指中药药物在较短时间内对机体产生的毒性作用。

通过动物实验可以评价中药药物的急性毒性,包括了LD50(半数致死剂量)的测定。

2. 慢性毒性:指中药药物长期应用对机体产生的毒性作用。

慢性毒性可以通过长期观察动物实验、临床观察等方法进行评价。

3. 致癌性和致突变性:中药药物可能存在一些成分对机体的致癌或致突变作用。

通过细胞实验、动物实验以及人群调查等研究方法可以评价其致癌性和致突变性。

4. 不良反应:中药药物在使用过程中可能引发一些不良反应,比如过敏反应、药物性肝损伤、药物性肾损伤等。

对于不同的中药药物,不良反应的种类和程度也不尽相同。

中药毒理的研究可以帮助人们更好地了解中药对机体的毒性作用和风险。

通过对中药药物毒理的认识,可以合理使用中药,减少不良反应和毒副作用的发生。

正确认识中药的毒性

中药毒性的存在是不可避免的。

中药作为药物,其药效主要来自于其中的活性物质,而活性物质往往具有一定的毒性。

罂粟壳中的吗啡、阿片类物质具有麻醉和止痛作用,但同时也具有成瘾性和呼吸抑制等副作用。

正确使用中药需要遵循“适量为宜”的原则,以避免出现不良反应和药物中毒。

中药毒性的表现形式多种多样。

中药毒性主要表现为急性毒性和慢性毒性两种形式。

急性毒性主要表现为中毒反应,如呕吐、腹泻、恶心等症状。

慢性毒性则表现为长期使用中药导致的器官损害,如肝肾功能损伤等。

在中药使用过程中,需要密切观察患者的反应和体征,并及时纠正不良反应,避免出现严重的毒副作用。

正确使用中药可以减少中药的毒性作用。

中药的毒性并非绝对的,而是与用药方式、剂量和配伍等因素有着密切的关联。

适当选择用药途径、合理控制剂量、避免与其他药物的相互作用,可以减少中药的毒性作用,充分发挥其药效。

中药在使用过程中还可以通过炮制、配伍等方式进行加工和调配,进一步减少中药的毒性。

正确认识中药的毒性对于合理使用中药具有重要的指导意义。

中药的毒性是存在的,但通过正确的使用方法和控制药物质量,可以减少其不良反应和药物中毒的发生。

在使用中药时,应该注重剂量控制、质量监管和用药方式的选择,以确保中药的安全有效。

毒性中药知识点总结毒性中药是指具有一定毒性的中药材或中药制剂,其毒性可对人体产生不良影响或危害。

毒性中药在中医药应用中具有一定的重要性,但同时也需要注意合理使用和防范风险。

本文将对毒性中药的知识点进行总结,包括毒性中药的常见来源、毒性发生的机制、毒性评价方法、毒性中药的分类和常见毒性中药的介绍。

一、毒性中药的常见来源毒性中药的常见来源包括植物、动物和矿物三大类。

其中,植物类毒性中药是最为常见的一类,包括生地黄、白附子、砒霜等;动物类毒性中药主要是指一些动物的毒蛇、毒蝎等;而矿物类毒性中药则包括砒霜、辰砂等。

二、毒性发生的机制毒性中药的毒性发生机制主要包括化学成分、剂量和途径、生物转化和药理作用等几个方面。

其中,化学成分是影响毒性的重要因素之一,如某些植物含有的毒素如生物碱、生物素等;剂量和途径是指药物的使用方式和给药剂量对毒性的影响;生物转化是指体内对毒性物质的代谢过程;药理作用则是对于毒性物质的作用机制和毒性反应的影响。

三、毒性评价方法毒性评价方法是对毒性中药进行毒性评价和风险评估的基础,主要包括体外评价方法、体内评价方法和毒性机理研究。

体外评价方法主要是在体外进行对毒性中药的毒性评价,包括细胞毒性实验、动物毒性实验和化学分析等;体内评价方法是在体内进行对毒性中药的毒性评价,包括动物毒性试验、临床观察和毒性代谢动力学研究等;毒性机理研究是对毒性中药的毒性机理进行深入研究,包括毒性物质的分子机制、生物化学途径和毒性反应机理等。

四、毒性中药的分类毒性中药根据其毒性程度和毒性发生部位等不同特点可以进行分类,主要包括急性毒性中药、慢性毒性中药和致癌、致畸毒性中药等。

急性毒性中药是指对人体产生急性毒性反应的中药,主要包括白砂糖、砒霜、白附子等;慢性毒性中药是指长期使用会产生慢性毒性反应的中药,主要包括鹿角霜、雄黄等;致癌、致畸毒性中药是指对人体产生致癌、致畸毒性反应的中药,主要包括黄芩、三棱、蓖麻等。

五、常见毒性中药的介绍1. 砒霜砒霜是一种极具毒性的中药,其主要成分为砒霜碱和砒霜酸等化合物。

中药材的毒性是指哪些方面

毒性是指药物对机体的损害性。

毒性反应与副作用不同,它对人体的危害性较大,甚至可危及生命。

西汉以前是以“毒药”是作为一切药物的总称。

《周礼•天官》曰:“医师聚集药以供医事。

”古代毒药概念一方面反映了药食分离在认识上的进步;另一方面也反映出当时对药物的治疗作用和毒副作用还不能很好地把握,故笼统称为“毒药”。

《礼记》谓:“君有疚饮药,臣先尝之,亲有疾饮药,子先尝之。

医不三世,不服其药。

”从上述记载中可以着出,当时服用药物是具有相当危险性的事,故人们只能采取比较慎重的态度。

东汉时代,《本经》提出了“有毒、无毒”的区分,并谓:“若用毒药疗病,先起如黍粟,病去即止,不去倍之,不去十之,取去为度。

”《内经》七篇大论中,亦有大毒、常毒、小毒等论述。

从毒药统称到有毒无毒的区分,反映了人们对毒性认识的进步。

东汉以后的本草著作对有毒药物都标出其毒性。

有毒药物的治疗剂量与中毒剂量比较接近或相当。

因而治疗用药时安全度小,易引起中毒反应。

无毒药物安全度较大,但并非绝对不会引起中毒反应。

人参、艾叶、知母等皆有产生中毒反应的报道,这与剂量过大或服用时间过长等有密切关系。

毒性反应是临床用药时应当尽最避免的。

由于毒性反应的产生与药物贮存加以炮制、配伍、剂型、给药途径、用量、使用时间的长短以及病人的体质、年龄、症候性质等都有密切关系。

1。