克己复礼 复习

- 格式:ppt

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:13

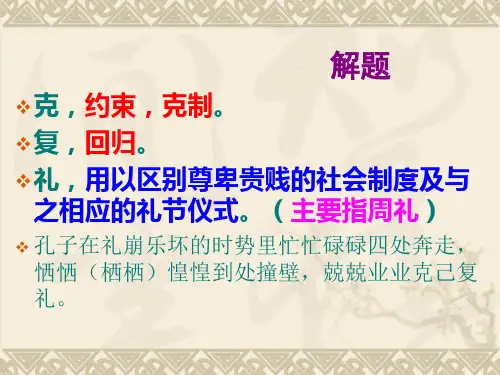

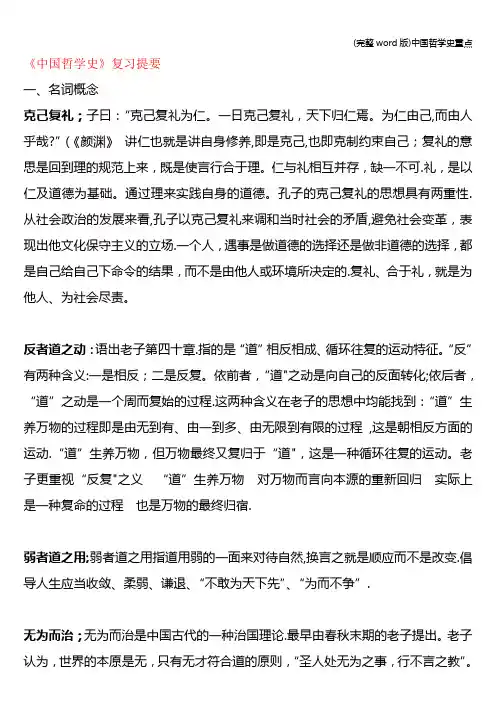

《中国哲学史》复习提要一、名词概念克己复礼;子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”(《颜渊》讲仁也就是讲自身修养,即是克己,也即克制约束自己;复礼的意思是回到理的规范上来,既是使言行合于理。

仁与礼相互并存,缺一不可.礼,是以仁及道德为基础。

通过理来实践自身的道德。

孔子的克己复礼的思想具有两重性.从社会政治的发展来看,孔子以克己复礼来调和当时社会的矛盾,避免社会变革,表现出他文化保守主义的立场.一个人,遇事是做道德的选择还是做非道德的选择,都是自己给自己下命令的结果,而不是由他人或环境所决定的.复礼、合于礼,就是为他人、为社会尽责。

反者道之动:语出老子第四十章.指的是“道”相反相成、循环往复的运动特征。

“反”有两种含义:一是相反;二是反复。

依前者,“道"之动是向自己的反面转化;依后者,“道”之动是一个周而复始的过程.这两种含义在老子的思想中均能找到:“道”生养万物的过程即是由无到有、由一到多、由无限到有限的过程,这是朝相反方面的运动.“道”生养万物,但万物最终又复归于“道",这是一种循环往复的运动。

老子更重视“反复"之义“道”生养万物对万物而言向本源的重新回归实际上是一种复命的过程也是万物的最终归宿.弱者道之用;弱者道之用指道用弱的一面来对待自然,换言之就是顺应而不是改变.倡导人生应当收敛、柔弱、谦退、“不敢为天下先”、“为而不争”.无为而治;无为而治是中国古代的一种治国理论.最早由春秋末期的老子提出。

老子认为,世界的本原是无,只有无才符合道的原则,“圣人处无为之事,行不言之教”。

无为而治是道家基本的政治主张。

“无为而治”的主要内容是“为无为”和“无为而无不为",具体措施是“劝统治者少干涉”和“使民众无知无欲”.老子认为天地万物都是由道化生的,而且天地万物的运动变化也遵循道的规律。

老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然".道的最根本规律就是自然,即自然而然、本然。

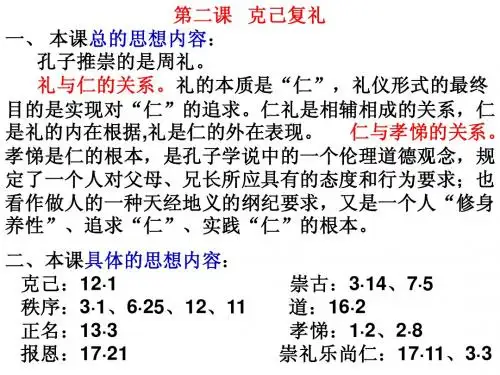

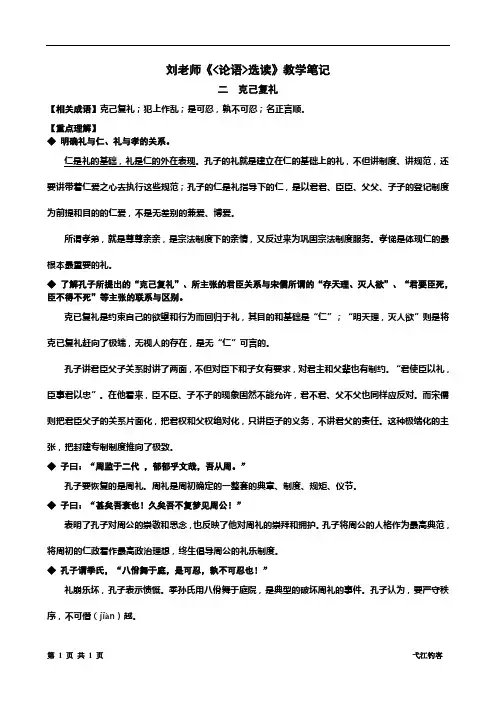

刘老师《<论语>选读》教学笔记二克己复礼【相关成语】克己复礼;犯上作乱;是可忍,孰不可忍;名正言顺。

【重点理解】◆明确礼与仁、礼与孝的关系。

仁是礼的基础,礼是仁的外在表现。

孔子的礼就是建立在仁的基础上的礼,不但讲制度、讲规范,还要讲带着仁爱之心去执行这些规范;孔子的仁是礼指导下的仁,是以君君、臣臣、父父、子子的登记制度为前提和目的的仁爱,不是无差别的兼爱、博爱。

所谓孝弟,就是尊尊亲亲,是宗法制度下的亲情,又反过来为巩固宗法制度服务。

孝悌是体现仁的最根本最重要的礼。

◆了解孔子所提出的“克己复礼”、所主张的君臣关系与宋儒所谓的“存天理、灭人欲”、“君要臣死,臣不得不死”等主张的联系与区别。

克已复礼是约束自己的欲望和行为而回归于礼,其目的和基础是“仁”;“明天理,灭人欲”则是将克已复礼赶向了极端,无视人的存在,是无“仁”可言的。

孔子讲君臣父子关系时讲了两面,不但对臣下和子女有要求,对君主和父辈也有制约。

“君使臣以礼,臣事君以忠”。

在他看来,臣不臣、子不子的现象固然不能允许,君不君、父不父也同样应反对。

而宋儒则把君臣父子的关系片面化,把君权和父权绝对化,只讲臣子的义务,不讲君父的责任。

这种极端化的主张,把封建专制制度推向了极致。

◆子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。

”孔子要恢复的是周礼。

周礼是周初确定的一整套的典章、制度、规矩、仪节。

◆子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”表明了孔子对周公的崇敬和思念,也反映了他对周礼的崇拜和拥护。

孔子将周公的人格作为最高典范,将周初的仁政看作最高政治理想,终生倡导周公的礼乐制度。

◆孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍也!”礼崩乐坏,孔子表示愤慨。

季孙氏用八佾舞于庭院,是典型的破坏周礼的事件。

孔子认为,要严守秩序,不可僭(jiàn)越。

第 1 页共 1 页弋江钓客。

复习克己复礼·达标巩固一、基础巩固1.下列各项中没有通假字的一项是( )A.周监于二代B.盖十世希不失矣C.刑罚不中,则民无所错手足D.弟子服其劳【解析】选D。

A.“监”通“鉴”,借鉴;B.“希”通“稀”,少;C.“错”通“措”,放置。

2.下列句中加点词的解释不正确的一项是( )A.天下归.仁焉归:归顺B.是.可忍也是:这C.君子务.本务:致力,从事D.其为仁之本.与本:根本【解析】选A。

归:赞许。

3.选出下列各句中加点字意义与用法相同的一项( )A.为仁由己,而由人乎.哉郁郁乎.文哉B.克己复礼为.仁为.仁由己C.回虽.不敏,请事斯语矣虽.有粟,吾得而食诸D.女安,则.为之言不顺,则.事不成【解析】选D。

D.都是连词,那,那么。

A.表反问,吗/助词,形容词词尾,……的样子;B.动词,就是,称为/动词,实践;C.连词,虽然/连词,即使。

【方法技巧】推断常见文言虚词“三看”(1)“一译二代”看语境。

一译,即先理解翻译所学课文中的虚词,将其翻译成现代汉语;二代,即将其代入另一文句中,看是否成立,若不成立,不能讲通,则说明虚词意义不同。

(2)前后搭配看语法。

若两句中的虚词词义相同,那么接下来就要看它们之间词性的区别了。

分析词性和用法,主要是从前后搭配的词语的属性来进行分析。

这实际上与上面的辨析词义是相关联的思维过程,即词义相同辨词性,语法功能看搭配。

(3)删换替代看变化。

若两句中的虚词词义相同,且都是连词,那么就需要进一步对这个连词连接前后所表示的关系进行辨析,以区别不同。

需要按照“删、换、替”的顺序做三个方面的工作:一“删”,定连词;二“换”,定并列选择;三“替”,定其他关系。

4.下列句式与其他三句不相同的一项是( )A.子将奚先B.甚矣吾衰也C.久矣吾不复梦见周公D.有是哉,子之迂也【解析】选A。

A项为宾语前置句,B、C、D三项均为主谓倒装句。

5.下列各句中加点字的活用与其他三项不同的是( )A.非礼.勿视B.食夫稻,衣.夫锦C.食旨不甘.D.请事.斯语矣【解析】选C。

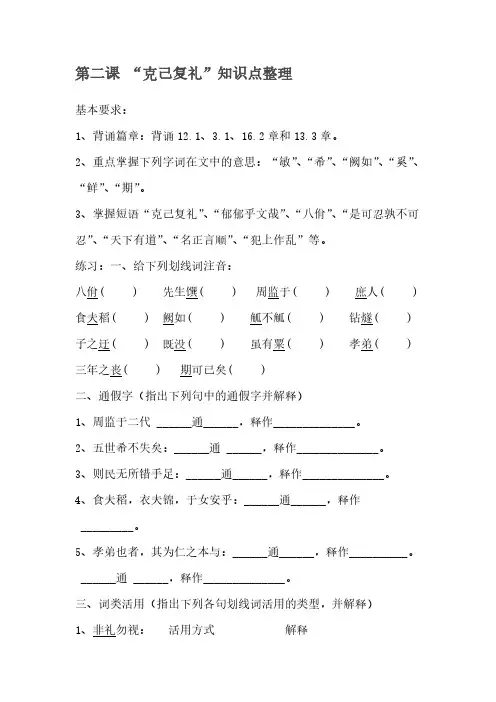

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 《选读》复习学案二“克己复礼”(附答案)《<论语>选读》复习学案二二克己复礼班级______姓名______座号______一、复习要点1.背诵12.1、3.1、16.2、13.3章。

2.掌握“敏”、“希”、“阙如”、“奚”、“鲜”、“期”在文中的意义,理解“归”、“目”、“事”、“诸”、“弟”、“女”在文中的用法和意义。

3.理解下列短语并能够默写:克己复礼;郁郁乎文哉;八佾;是可忍孰不可忍;天下有道;名正言顺;犯上作乱。

4、理解本章节的内容:孔子的礼治主张。

明确礼与仁、礼与孝的关系。

了解孔子所提出的克己复礼、所主张的君臣关系与宋儒所谓的“存天理、灭人欲”、“君要臣死,臣不得不死”等主张的联系与区别。

二、成语解释(克己复礼、待贾而沽)克己复礼:是可忍,孰不可忍:礼崩乐坏:名不正,言不顺:手足无措:犯上作乱:待贾而沽:磨而不磷:涅而不缁:匏瓜空悬:愚不可及:道不同不相为谋:三、阅读题1、阅读《论语》中的一段文字,回答下面的问题。

齐景公问政于孔子。

孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。

”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾得而食诸?”有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。

君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为仁之本与!”1.齐景公说“虽有粟,吾得而食诸”,你认为齐景公真正理解孔子的话了吗?2.为什么说“孝弟也者,其为仁之本与”?2、子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。

” 3·14孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也!” 3·1子曰:“觚不觚,觚哉!觚哉!”6·25孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。