《克己复礼》

- 格式:ppt

- 大小:195.50 KB

- 文档页数:12

三年级国学第3课《克己复礼》教案一、教学内容本节课选自《国学》教材第三课《克己复礼》。

内容主要包括:孔子关于“克己复礼”的教导,解析“克己”与“复礼”的含义,并通过古代故事阐述这一理念在实际生活中的应用。

二、教学目标1. 让学生理解“克己复礼”的含义,认识到克制自己的欲望,遵循礼仪的重要性。

2. 培养学生遵守社会公德,尊重他人的良好品质。

3. 提高学生对国学经典的理解和欣赏能力。

三、教学难点与重点教学难点:理解“克己复礼”的深刻含义及其在实际生活中的应用。

教学重点:培养学生遵守礼仪、尊重他人的品质。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、教学挂图。

2. 学具:课本、练习册、笔。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个实践情景,引发学生对“克己复礼”的思考。

例如,在公共场合,一个小朋友为了克制自己的好奇心,不去翻看别人的物品,这就是“克己复礼”的一个体现。

2. 新课内容:详细讲解孔子关于“克己复礼”的教导,分析“克己”与“复礼”的含义。

结合古代故事,让学生了解这一理念在实际生活中的应用。

3. 例题讲解:讲解一个关于“克己复礼”的例题,让学生学会如何在实际生活中运用这一理念。

4. 随堂练习:让学生结合自己的生活经历,举例说明如何在日常生活中做到“克己复礼”。

六、板书设计1. 《克己复礼》2. 内容:“克己”含义:克制自己的欲望、行为等。

“复礼”含义:遵循社会礼仪,尊重他人。

例题:实际生活中的应用。

七、作业设计1. 作业题目:请结合自己的生活经历,写一篇关于“克己复礼”的作文。

2. 答案示例:通过一个具体的事例,阐述自己在生活中如何做到“克己复礼”,以及这一做法给自己和他人带来的好处。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课结束后,教师应反思教学方法是否得当,学生是否真正理解“克己复礼”的含义。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后继续关注“克己复礼”在生活中的应用,并将所学分享给家人和朋友。

组织一次班级讨论会,让学生分享自己的感悟和收获。

《克己复礼》教案(精选一、教学内容《克己复礼》选自《论语·颜渊》,主要内容是孔子关于“克己复礼”的论述。

本节课将围绕这一主题,深入探讨孔子的思想内涵及其在现代社会的启示。

二、教学目标1. 让学生理解“克己复礼”的含义,掌握孔子关于礼的观点;2. 培养学生分析问题、解决问题的能力,提高他们的文言文阅读水平;三、教学难点与重点重点:理解“克己复礼”的含义,掌握孔子关于礼的观点。

难点:分析孔子论述中的关键词语,如“克己”、“复礼”、“仁”等。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、黑板、粉笔;2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 情景引入:播放一段关于古代礼仪的视频,引导学生思考:什么是礼仪?礼仪在古代社会的重要性体现在哪里?2. 自主学习:让学生通读课文,结合注释自主学习,理解“克己复礼”的含义。

3. 课堂讲解:解释“克己复礼”的含义,分析孔子关于礼的观点,讲解“克己”与“复礼”的关系。

4. 例题讲解:挑选几个与“克己复礼”相关的例子,让学生分析其符合孔子观点的原因。

5. 随堂练习:让学生结合所学内容,分析现实生活中的一些现象,判断其是否符合“克己复礼”的要求。

6. 小组讨论:分组讨论如何将“克己复礼”的精神应用到日常生活中,分享各自的观点和体会。

8. 课后作业:六、板书设计克己复礼克己:克制自己的私欲复礼:恢复礼仪关系:克己是复礼的前提,复礼是克己的目的七、作业设计1. 作业题目:请结合自己的生活实际,阐述如何践行“克己复礼”。

2. 答案:(示例)在我日常生活中,我意识到“克己复礼”的重要性。

我在家庭中尽力做到尊重父母,关心兄弟姐妹,做到孝悌之道。

在学校,我尊重老师,团结同学,严格遵守学校纪律,努力学习。

在社会,我遵守法律法规,诚实守信,关爱他人。

通过这些实践,我逐渐体会到了“克己复礼”带来的喜悦和成长。

八、课后反思及拓展延伸重点和难点解析一、教学内容中的“克己复礼”含义解读《克己复礼》的核心内容是孔子关于“克己复礼”的论述。

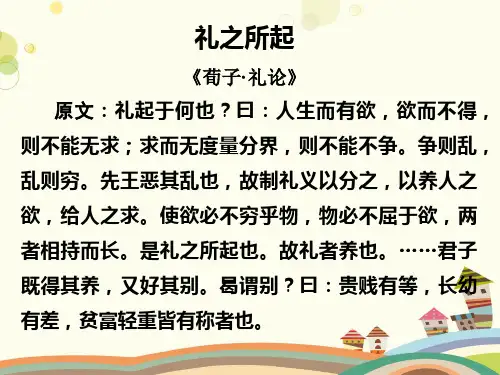

2023年最新的《克己复礼》释义14篇老桂读古文桂久利克己复礼,儒家指约束自己,使每件事都归于“礼”为西周之礼。

“克己复礼”是达到仁的境界的修养方法。

出自《论语·颜渊》:“颜渊问仁。

子曰:‘克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉!为仁由己,而由人乎哉?’”孔子在早年的政治追求中,一直以恢复周礼为己任,并把克己复礼称之为仁。

颜渊向孔子询问什么是仁以及如何才能做到仁,孔子做出了这种解释。

因此,可以把克己复礼视为孔子早年对仁的定义。

这段话的意思是说,有一次孔子的弟子颜回请教如何才能达到仁的境界,孔子回答说:努力约束自己,使自己的行为符合礼的要求。

如果能够真正做到这一点,就可以达到理想的境界了,这是要靠自己去努力的。

颜回又问:那么具体应当如何去做呢?孔子答道:不符合礼的事,就不要去看、不要去听、不要去说、不要去做。

颜回听后向老师说:我虽然不够聪明,但决心按照先生的话去做。

由此看来,“克己复礼”是达到仁的境界的方法。

历代学者都认为,这是孔门传授的“切要之言”,是一种紧要的、切实的修养方法,然而对于“克己复礼”的含义却有不同的阐释——这里的“克”字,在古代汉语中有“克制”的意思,也有“战胜”的意思。

宋代学者朱熹认为:“克己”的真正含义就是战胜自我的私欲,在这里,“礼”不仅仅是具体的礼节,而是泛指天理,“复礼”就是应当遵循天理,这就把“克己复礼”的内涵大大扩展了。

朱熹指出,“仁”就是人内心的完美道德境界,其实也无非天理,所以能战胜自己的私欲而复归于天理,自然就达到了仁的境界。

论语载:“颜渊问仁。

子曰:克己复礼,为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?颜渊曰:请问其目。

子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

颜渊曰:回虽不敏,请事斯语矣。

”(颜渊)克者胜也,克己就是一个人能够克制自己,战胜自己,不为外物所诱,而不可以任性,为所欲为。

礼字即是理字,礼乃固理之不可易者,复礼就是要恢复到合理化。

《克己复礼》教案一、教学目标1.知识与技能:使学生理解“克己复礼”的含义,了解其在中国传统文化中的地位和影响,培养学生对中国传统文化的兴趣。

2.过程与方法:通过课堂讲解、小组讨论、案例分析等方式,引导学生深入理解“克己复礼”的内涵,培养学生自主学习和合作学习的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生尊重他人、自律自省的品质,引导学生树立正确的价值观,弘扬中华民族优秀传统文化。

二、教学内容1.“克己复礼”的含义:克己,即克制自己的欲望,做到自律;复礼,即恢复礼节,尊重他人。

克己复礼是儒家思想的核心,强调个人修养和社会秩序的和谐统一。

2.“克己复礼”在传统文化中的地位:在中国传统文化中,克己复礼被视为君子之道,是个人修养和社会和谐的重要基石。

古代儒家经典《礼记》、《论语》等都有关于克己复礼的论述。

3.“克己复礼”的现实意义:在现代社会,克己复礼仍然具有重要的现实意义。

它教导我们要克制自己的欲望,尊重他人,维护社会和谐。

同时,克己复礼也是培养个人品德、塑造美好社会的重要途径。

三、教学过程1.导入:通过讲述古代儒家经典中的故事,引导学生思考“克己复礼”的含义。

2.讲解:详细讲解“克己复礼”的含义、在传统文化中的地位和现实意义。

3.小组讨论:分组讨论“克己复礼”在个人修养、家庭关系、社会交往等方面的具体表现,培养学生合作学习的能力。

4.案例分析:分析现实生活中的案例,让学生了解“克己复礼”在实际生活中的应用,提高学生的实践能力。

5.总结:总结本节课的学习内容,强调“克己复礼”在个人修养和社会和谐中的重要作用。

四、教学方法1.讲授法:通过讲解,使学生了解“克己复礼”的含义、地位和现实意义。

2.小组讨论法:分组讨论,培养学生合作学习的能力,提高学生的思辨能力。

3.案例分析法:分析现实生活中的案例,让学生了解“克己复礼”在实际生活中的应用。

4.情境教学法:通过讲述古代儒家经典中的故事,创设情境,激发学生的学习兴趣。

《克己复礼》PPT课件•克己复礼概述•克己:自我约束与提升•复礼:恢复传统礼仪文化•克己复礼在当代社会的实践意义•克己复礼的实践方法与途径•总结与展望克己复礼概述01克制自己的私欲,约束自己的行为,使之符合社会道德规范。

克己复礼克己复礼的内涵恢复周礼,即恢复西周时期的礼乐制度,以维护社会秩序和稳定。

通过自我约束和遵循礼制,达到个人和社会的和谐与稳定。

030201定义与内涵03对中国历史文化的深远影响克己复礼的思想对中国历史文化产生了深远的影响,成为了中国传统文化的重要组成部分。

01孔子提出克己复礼的思想最早由孔子提出,他认为只有通过克己复礼,才能恢复社会的秩序和稳定。

02儒家思想的核心克己复礼是儒家思想的核心内容之一,被历代儒家学者所推崇和发扬。

历史渊源克己复礼强调个人对社会的责任感和遵循社会规范的重要性,有助于维护社会秩序和稳定。

社会秩序维护通过克己复礼的实践,个人可以提升自己的道德修养和品德水平,成为更好的人。

道德修养提升克己复礼的思想有助于构建和谐社会,促进人与人之间的相互尊重和理解,减少社会矛盾和冲突。

和谐社会构建现实意义克己:自我约束与提升02树立正确的价值观和道德观,以公共利益为重。

遵守社会规范和法律法规,不为一己私利而损害他人或社会利益。

培养公正、廉洁的品质,拒绝贪污腐败和不正之风。

克制私欲,追求公义追求真理和知识,保持谦虚和开放的心态。

勤奋学习,不断积累知识和经验,提高自己的专业素养。

坚持实事求是,不迷信权威和传统观念,勇于探索和创新。

严谨治学,求真务实勇于面对挑战和困难,不轻易放弃,积极寻求解决问题的方法和途径。

培养坚韧不拔、自强不息的精神品质,不断追求自我超越和进步。

勤奋工作,尽职尽责,不断提高自己的工作能力和效率。

勤勉力行,自强不息复礼:恢复传统礼仪文化03尊重传统,传承文化弘扬中华民族传统美德通过学习和实践传统礼仪,传承和弘扬中华民族的传统美德,如尊老爱幼、诚实守信、勤劳节俭等。

三年级国学第3课《克己复礼》教案一、教学内容本节课选自三年级国学教材第三课《克己复礼》。

教学内容主要包括教材第二章“为人处事”的第二节“克己复礼”。

详细内容主要围绕“克己复礼”这一主题,通过讲解古代圣贤的言行,阐述在日常生活中如何做到克制自己的欲望,尊重他人,遵循社会礼仪。

二、教学目标1. 知识与技能:让学生理解“克己复礼”的含义,掌握与人交往的基本礼仪。

2. 过程与方法:通过例证分析、小组讨论等形式,培养学生的合作意识和表达能力。

3. 情感态度价值观:引导学生树立尊重他人、自律自省的观念,养成文明礼仪的良好习惯。

三、教学难点与重点教学难点:如何让学生理解“克己复礼”的内涵,并将其运用到实际生活中。

教学重点:掌握与人交往的基本礼仪,树立尊重他人、自律自省的观念。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔学具:教材、笔记本、文具五、教学过程1. 导入:通过讲述一个实践情景,引发学生对“克己复礼”的兴趣,进而引入本节课的主题。

2. 新课内容:详细讲解“克己复礼”的含义,举例说明古代圣贤如何做到克己复礼,引导学生学习他们的品行。

3. 例题讲解:分析教材中的例题,让学生了解在实际生活中如何做到克己复礼。

4. 随堂练习:组织学生进行小组讨论,讨论如何在日常生活中践行“克己复礼”,并进行分享。

六、板书设计1. 板书《克己复礼》2. 板书内容:“克己复礼”的含义古代圣贤的例证日常生活实践七、作业设计1. 作业题目:(1)请举例说明你在生活中是如何做到“克己复礼”的。

(2)谈谈你对“克己复礼”的理解和感悟。

答案:(1)示例:在与人交往中,我尊重对方,不随意打断别人的发言;在公共场合,遵守秩序,不争抢插队等。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解“克己复礼”的含义和实际应用,引导学生树立尊重他人、自律自省的观念。

课后反思如下:1. 是否通过生动的实践情景,激发学生的学习兴趣?2. 是否通过例题讲解和随堂练习,让学生掌握“克己复礼”的方法?3. 是否注重培养学生的合作意识和表达能力?拓展延伸:让学生课后关注身边的人和事,发现践行“克己复礼”的榜样,并在下节课进行分享。

三年级国学第3课《克己复礼》精品教案一、教学内容本节课选自三年级国学教材第三课《克己复礼》。

教学内容主要包括:理解“克己复礼”的含义,学习礼的重要性和如何实践礼仪,通过古诗文和故事来深化对礼的认识。

二、教学目标1. 知识与技能:掌握“克己复礼”的含义,能够列举生活中的礼仪行为,并理解其背后的意义。

2. 过程与方法:通过朗读、讨论、实践等方式,培养学生尊重他人、自律自省的良好习惯。

三、教学难点与重点教学难点:理解“克己复礼”的深层含义,将其运用到实际生活中。

教学重点:掌握基本的礼仪知识,培养自律、尊重他人的品质。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个发生在校园里的礼仪故事,引发学生对“礼”的思考,导入新课。

2. 新课内容:详细讲解“克己复礼”的含义,结合古诗文和故事,让学生感受礼仪的重要性。

a. 朗读课文,理解词句。

b. 讨论礼仪在日常生活中的体现。

c. 分析古诗文中的礼仪元素。

3. 实践活动:分组讨论,每组设计一个生活中的礼仪场景,进行角色扮演,展示成果。

4. 例题讲解:结合教材中的例题,讲解如何在实际生活中实践“克己复礼”。

5. 随堂练习:布置一些有关礼仪的选择题和填空题,检验学生对知识点的掌握。

六、板书设计1. 板书主题:克己复礼2. 板书内容:a. 礼的含义b. 礼仪的重要性c. 生活中的礼仪实践d. 自律、尊重他人七、作业设计1. 作业题目:a. 请列举出你在生活中见到过的礼仪行为,并简要说明其意义。

b. 结合所学内容,谈谈你对“克己复礼”的理解。

2. 答案:a. 示例:见到老师主动问好,表示尊敬;帮助同学,体现关爱等。

b. 答案开放,要求观点正确,结合实际。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:推荐一些关于礼仪的书籍、视频等资源,让学生在课后进一步了解礼仪文化,提高自身素养。

重点和难点解析:1. 教学难点:理解“克己复礼”的深层含义,将其运用到实际生活中。

《论语》选读之礼(克己复礼)1.颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”【注释】(1)克己复礼:克制自己,恢复(遵循)礼制(周礼)。

(2)目:纲目,条目,具体要点。

【译文】颜渊问怎样做才是仁。

孔子说:“克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。

一旦这样做了,天下的一切就都归于仁了。

实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗?”颜渊说:“请问实行仁的条目。

”孔子说:“不合于礼的不要看,不合于礼的不要听,不合于礼的不要说,不合于礼的不要做。

”2、子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫。

”【注释】 (1)约:一种释为约束;一种释为简要.(2)畔:同“叛”.(3)矣夫:语气词,表示较强烈的感叹. 【译文】孔子说:“君子广泛地学习古代的文化典籍,又以礼来约束自己,也就可以不离经叛道了.”【评析】本章清楚地说明了孔子的教育目的.他当然不主张离经叛道,那么怎么做呢?他认为应当广泛学习古代典籍,而且要用“礼”来约束自己.说到底,他是要培养懂得“礼”的君子.3、子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也;未若贫而乐道,富而好礼者也。

”【注释】(1)谄:音chǎn,意为巴结、奉承。

(2)何如:《论语》书中的“何如”,都可以译为“怎么样”。

【译文】子贡说:“贫穷而能不谄媚,富有而能不骄傲自大,怎么样?”孔子说:“这也算可以了。

但是还不如虽贫穷却乐于道,虽富裕而又好礼之人。

”4、子曰:“不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知信,无以知人也。

”【译文】孔子说:“不懂得命运,没有可能作为君子;不懂得礼,没有可能立足于社会;不懂得分辨人家的言语,没有可能认识人。

”【评析】孔子再次向君子提出三点要求,即“知命”、“知礼”、“知言”,这是君子立身处世需要特别注意的问题。

《论语》一书最后一章谈君子人格的内容,表明此书之侧重点,就在于塑造具有理想人格的君子,培养治国安邦平天下的志士仁人。