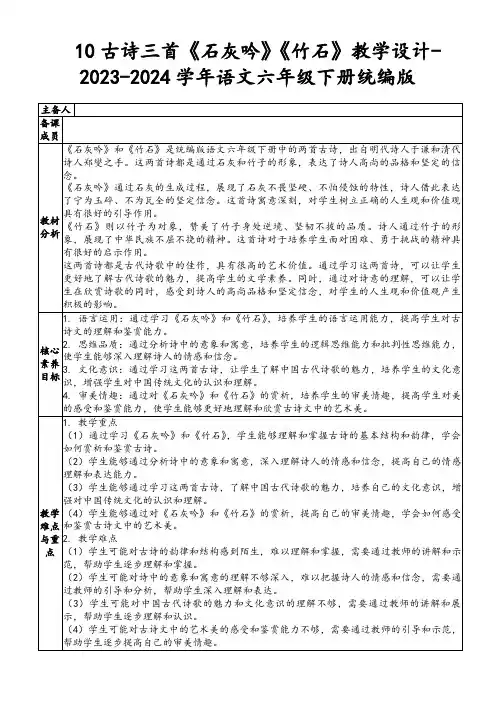

古诗两首(《竹石》《 石灰吟》)

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:3

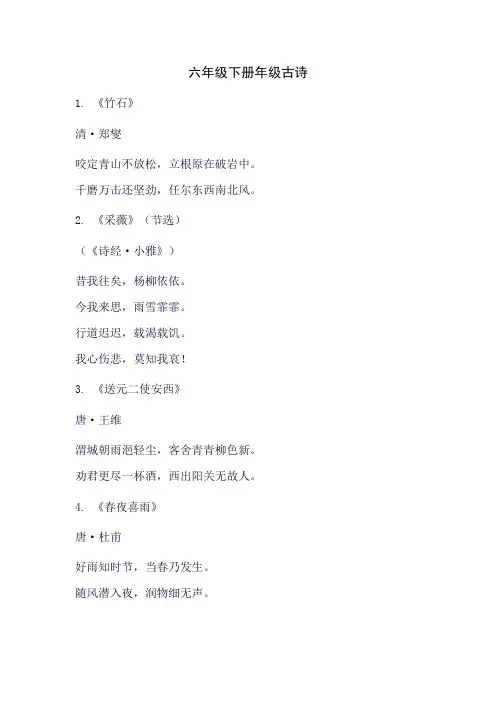

六年级下册年级古诗1.《竹石》清·郑燮咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

2.《采薇》(节选)(《诗经·小雅》)昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀!3.《送元二使安西》唐·王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

4.《春夜喜雨》唐·杜甫好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

5.《早春呈水部张十八员外》唐·韩愈天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

6.《江上渔者》宋·范仲淹江上往来人,但爱鲈鱼美。

君看一叶舟,出没风波里。

7.《寒食》唐·韩翃春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

8.《迢迢牵牛星》汉·佚名迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

9.《十五夜望月》唐·王建中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

10.《长歌行》汉乐府青青园中葵,朝露待日晞。

阳春布德泽,万物生光辉。

焜黄华叶衰,常恐秋节至。

百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲!11.《马诗二十三首·其五》唐·李贺大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

12.《石灰吟》明·于谦千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

13.《泊船瓜洲》宋·王安石京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?14.《游园不值》宋·叶绍翁应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

15.《卜算子·送鲍浩然之浙东》宋·王观水是眼波横,山是眉峰聚。

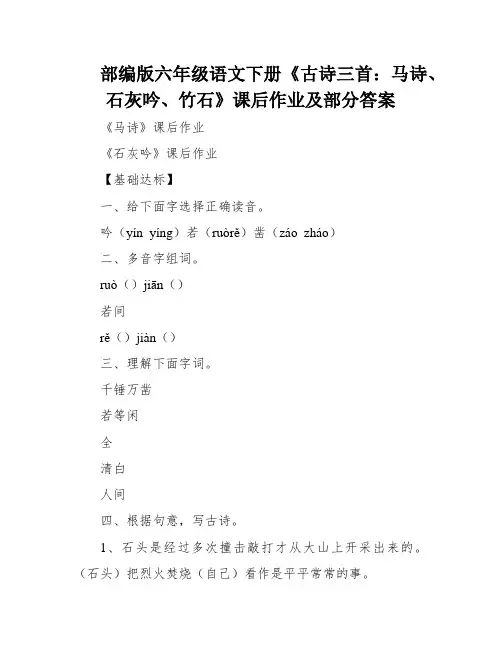

部编版六年级语文下册《古诗三首:马诗、石灰吟、竹石》课后作业及部分答案《马诗》课后作业《石灰吟》课后作业【基础达标】一、给下面字选择正确读音。

吟(yín yíng)若(ruòrě)凿(záo zháo)二、多音字组词。

ruò()jiān()若间rě()jiàn()三、理解下面字词。

千锤万凿若等闲全清白人间四、根据句意,写古诗。

1、石头是经过多次撞击敲打才从大山上开采出来的。

(石头)把烈火焚烧(自己)看作是平平常常的事。

__________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________2、即使身体粉碎(变成石灰),也不畏惧(敲打撞击、烈火焚烧),要把洁白干净的石灰留在人世间。

__________________________________________________ ______________________________________________________ _________________________________五、精彩回放。

1、首句“千锤万凿出深山”是形容____________。

次句“烈火焚烧若等闲”。

“烈火焚烧”,当然是指__________。

加“若等闲”三个字,又使人感到不仅是在写____________,它似乎还象征着_________无论面对着怎样____________,都_________,__________。

2、XXX仅仅是写石灰吗?他为甚么要写这首诗?__________________________________________________ ___________________3、《石灰吟》这首古诗体现了石灰的哪些品质?__________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________4、《石灰吟》作者_____的_______,诗人赞颂了石灰_________、_________的品质,诗人也借___________________________________________的思想感情。

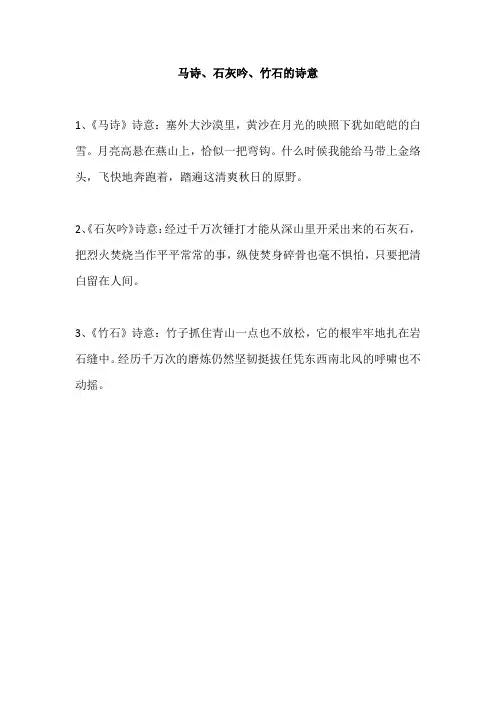

马诗、石灰吟、竹石的诗意

1、《马诗》诗意:塞外大沙漠里,黄沙在月光的映照下犹如皑皑的白雪。

月亮高悬在燕山上,恰似一把弯钩。

什么时候我能给马带上金络头,飞快地奔跑着,踏遍这清爽秋日的原野。

2、《石灰吟》诗意:经过千万次锤打才能从深山里开采出来的石灰石,把烈火焚烧当作平平常常的事,纵使焚身碎骨也毫不惧怕,只要把清白留在人间。

3、《竹石》诗意:竹子抓住青山一点也不放松,它的根牢牢地扎在岩石缝中。

经历千万次的磨炼仍然坚韧挺拔任凭东西南北风的呼啸也不动摇。

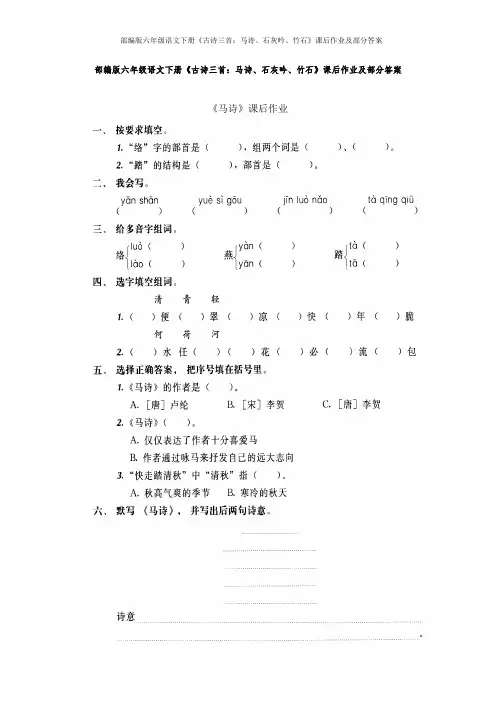

部编版六年级语文下册《古诗三首:马诗、石灰吟、竹石》课后作业及部分答案《马诗》课后作业《石灰吟》课后作业【基础达标】一、给下面字选择正确读音。

吟(yín yíng)若(ruò rě)凿(záo zháo)二、多音字组词。

ruò()ān()若间ě()àn()三、理解下面字词。

千锤万凿若等闲全清白人间四、根据句意,写古诗。

1、石头是经过多次撞击敲打才从大山上开采出来的。

(石头)把烈火焚烧(自己)看作是平平常常的事。

_____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2、即使身体粉碎(变成石灰),也不畏惧(敲打撞击、烈火焚烧),要把洁白干净的石灰留在人世间。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________五、精彩回放。

1、首句“千锤万凿出深山”是形容____________。

次句“烈火焚烧若等闲”。

“烈火焚烧”,当然是指__________。

加“若等闲”三个字,又使人感到不仅是在写____________,它似乎还象征着_________无论面临着怎样____________,都_________,__________。

2、于谦仅仅是写石灰吗?他为什么要写这首诗?_____________________________________________________________________ 3、《石灰吟》这首古诗体现了石灰的哪些品质?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4、《石灰吟》作者_____的_______,诗人赞颂了石灰_________、_________的品质,诗人也借___________________________________________的思想感情。

六年级下册第十课《古诗词三首》笔记《石灰吟》原文:千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

一、衍生注释:“千锤万凿”:形容开采石灰石很不容易。

“若等闲”:好像很平常的事情。

“浑”:全,全然。

“清白”:这里指石灰洁白的本色,又比喻高尚的节操。

二、赏析:这首诗以石灰作比。

石灰从深山里被开采出来,要经过千锤万凿,又得在烈火中焚烧,可它却把这些都当成平常事。

即使粉骨碎身也毫不惧怕,就为了把清白留在人间。

诗人实际上是在表达自己不怕艰难、不惜牺牲、坚守高洁情操的决心,多了不起啊!就像那石灰,无论遭受怎样的磨难,都坚守自己的本质。

三、作者介绍:于谦,明代大臣。

他为官清正廉洁,在面临国家危难的时候,挺身而出,保卫京师。

他的品德就如同他诗中所写的石灰一样,坚贞不屈。

四、运用片段:在一次作文课上,老师让我们写关于坚守自我的作文。

我就想到了于谦的《石灰吟》。

我写道:“我们做人就要像石灰一样,不管经历多少风雨和磨难,都要坚守自己内心的纯净和高尚。

就像于谦在复杂的官场中,始终坚持自己的操守。

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,这是一种多么大的勇气啊!如果我们在遇到一点小挫折就放弃自己的原则,那我们怎么能成为一个顶天立地的人呢?”《竹石》原文:咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

一、衍生注释:“咬定”:比喻根扎得结实,像咬着不松口一样。

“立根”:扎根。

“破岩”:破裂的岩石缝隙。

“坚劲”:坚定强劲。

二、赏析:诗中的竹子紧紧咬住青山,扎根在破裂的岩石之中。

不管经历多少磨难,多少打击,依然坚定强劲,不管是东风西风,还是南风北风,都不能把它吹倒。

这竹子就像是一个坚强的战士,无论环境多么恶劣,都坚守阵地。

诗人借竹子表达自己刚正不阿、铁骨铮铮的骨气。

三、作者介绍:郑燮,号板桥,清代书画家、文学家。

他为人正直,关心民间疾苦。

他的书画很有特色,他的诗也常常表达自己的人格追求。

四、运用片段:我有个朋友小明,他参加一个绘画比赛。

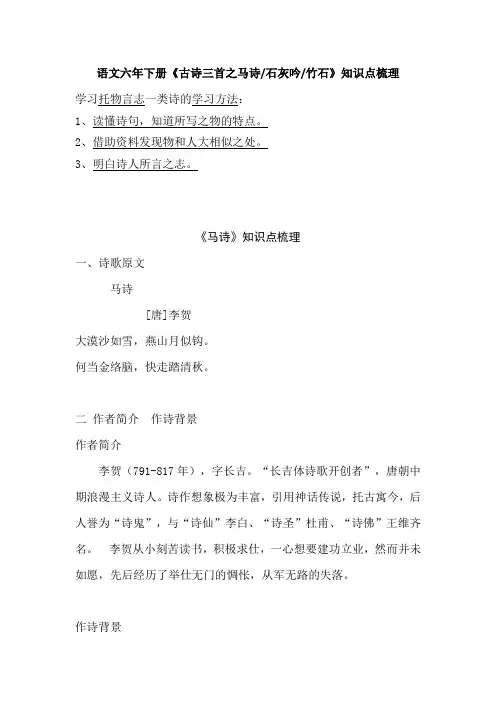

语文六年下册《古诗三首之马诗/石灰吟/竹石》知识点梳理学习托物言志一类诗的学习方法:1、读懂诗句,知道所写之物的特点。

2、借助资料发现物和人大相似之处。

3、明白诗人所言之志。

《马诗》知识点梳理一、诗歌原文马诗[唐]李贺大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

二作者简介作诗背景作者简介李贺(791-817年),字长吉。

“长吉体诗歌开创者”,唐朝中期浪漫主义诗人。

诗作想象极为丰富,引用神话传说,托古寓今,后人誉为“诗鬼”,与“诗仙”李白、“诗圣”杜甫、“诗佛”王维齐名。

李贺从小刻苦读书,积极求仕,一心想要建功立业,然而并未如愿,先后经历了举仕无门的惆怅,从军无路的失落。

作诗背景李贺生活的中唐正是藩镇割据的时代,而燕山一带又是藩镇肆虐,为时最久为祸最烈的地方。

他希望能扫除战乱建功立业,但终是不被赏识,于是他创作了一组关于马诗共23首来抒发自身的抱负和怀才不遇的愤慨,就是《马诗》就是其中的第五首。

三、注释:1、大漠:广大的沙漠。

2、燕山:指燕然山,今蒙古国境内杭爱山。

3、钩:古代的一种兵器,形似月牙。

4、何当:何时将要。

5、金络脑:即金络头,用黄金装饰的马笼头。

6、踏:走,跑。

此处有“奔驰”之意。

7、清秋:清朗的秋天。

四、译文:平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。

连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,恰似那弯弯的金钩。

什么时候才能给骏马带上镶金的笼头,在秋高气爽的疆场上任意驰骋,建立功勋呢?五、诗歌主题及写作方法主题:诗人李贺借骏马,表达了建功立业的渴望和怀才不遇的悲叹。

写法:这种借物来抒发自己心中志向的写法,叫做托物言志。

六、问题归纳1、请分析诗中比喻的妙用。

答:“大漠沙如雪,燕山月似钩”这两句用了比喻的手法来引发读者的联想。

“沙如雪”既是从视觉上写出了沙漠在月下的颜色,又从触觉上写出了夜间寒冷的感觉。

“月似钩”很容易让人联想到武器和征战的场景。

诗人那极为丰富的想象让人赞叹。

2、这是一匹怎样的马呢?请你联系诗中的关键词来具体说说看。

《古诗三首》《马诗》《石灰吟》《竹石》在古代文学中,诗歌一直是人们表达情感、赞美自然、描绘生活的重要形式。

古诗以其独特的韵律和深刻的意境,深深地吸引着广大读者。

今天,我们将一同欣赏三首优秀的古诗作品,包括《马诗》、《石灰吟》和《竹石》。

《马诗》是唐代文学巨匠杜牧创作的一首千古绝唱。

它通过对马儿的生动描绘,表达了作者对于时光流转和人生变迁的感慨。

诗中以“白马”为主题,白色象征纯洁和高贵,同时也显示出马儿奔跑的速度和力量。

作者以“山川风雨至,身世共忘机”表达了对于人生沧桑和命运变幻的不以为然,马儿的奔腾与自由代表了诗人自身追求自由与激情的渴望,给了读者丰富的联想空间。

《石灰吟》,清代文学大家袁枚所作。

诗歌以叙述性语言描绘了制作石灰的过程,同时给人带来美感和思考。

作者通过淡雅的笔触,以及石灰制作中火光和水汽的交织,将制作石灰的艰辛与美丽描绘得淋漓尽致。

诗中的意象与意境相结合,展现了一种崭新的生命力和变化。

在石灰的制作过程中,作者似乎看到了人生酸甜苦辣的一种对比和对生命的思考。

整首诗简练凝练,字字珠玑,给人以美妙的视觉和心灵享受。

《竹石》是宋代文学家陆游的作品,是古诗中著名的自然描写之作。

诗中以竹与石的结合为主题,描绘了竹石相互依托的美好图景。

作者通过细腻的描写和对于竹石特性的深入观察,将一幅幅美丽而静谧的画面展示在读者面前。

诗中“竹长青青石上栽,雨后庭前一径开”一句,以简洁的语言传达了生命在自然力量和时间面前的坚韧与柔软,以及在岁月长河中不变的美好。

诗中对于竹石的描绘深入细腻,充满了诗人对于自然界的热爱和赞美。

三首古诗各有千秋,以其独具特色和深远意境,给人以美的享受和心灵的触动。

它们通过不同的主题和形式展现了古人对于自然、生命和人生的深刻思考和领悟。

我们在欣赏这些古代文学之作的同时,也可以从中感受到传统文化的魅力和智慧。

让我们一同品味这些古诗之美,感受到历史的厚重和智者的深邃,与古人心灵相通,领略诗歌的魅力。

部编版六年级语文下册《古诗三首:马诗、石灰吟、竹石》名师教案及教学反思教学目标1.自主学习字词,会写“络、锤、凿、焚”4个生字。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗。

默写《竹石》。

3.通过朗读并结合插图、借助注释了解诗歌大意。

4.了解三首古诗中表达的诗人志向,学习“托物言志”的表达方法。

教学重点1.有感情地朗读古诗,背诵古诗。

默写《竹石》。

2.通过朗读并结合插图、借助注释了解诗歌大意。

教学难点了解三首古诗中表达的诗人志向,学习“托物言志”的表达方法。

第一课时教学目标1.有感情地朗读,背诵《马诗》。

2.通过朗读并结合插图、借助注释了解诗歌大意。

3.体会诗人在诗歌中寄托的渴望及立功报国的赤子之心,了解托物言志的表达方法。

一、成语导入,激发兴趣。

【出示课件2】一()当先()到成功老()识途千军万()万()奔腾快()加鞭马是人类忠实的朋友!日行千里是高效的象征,负重不言是坚韧不拔、吃苦耐劳的象征,温和、易接近是善良谦逊的象征,早在远古时代,马就和人类结下了不解之缘。

中国人喜欢以“千里马”喻良才。

今天我们就来学习一首描写马的诗,看一看唐朝的李贺赋予了马怎样的形象。

【出示课件3-5】(板书:马诗)二、初读诗文,初步感知。

【出示课件6】自学要求,4分钟1.自由朗读,注意节奏2.找出不认识的字,不理解的词,与同桌讨论后还不认识的,提问。

3.朗读后同桌相互说一说你明白了些什么?你不明白什么,在这之中你最想知道什么,组织好语言快速提问,其他同学认真听。

四、大概了解古诗。

1.学习古诗的方法。

一看诗题明对象,二看作者知背景,三看诗文解大意,四看资料悟诗情,插图注释也要看,反复诵读入诗境。

2.【出示课件7】简介作者,酝酿情感。

李贺(790~816),唐代诗人。

字长吉,福昌(今河南宜阳)人。

他是唐朝宗室郑王后裔,但家族已经没落。

他才华横溢,壮志凌云,满腹傲气,迫切地想为国家人民奉献,但因为他的父亲叫李晋肃,“晋”“进”同音,与李贺争名的人,就说他应避讳父亲的名讳不举进士,使得他终不得登第。

语文六年下册《古诗三首之马诗/石灰吟/竹石》知识点梳理学习托物言志一类诗的学习方法:1、读懂诗句,知道所写之物的特点。

2、借助资料发现物和人大相似之处。

3、明白诗人所言之志。

《马诗》知识点梳理一、诗歌原文马诗[唐]李贺大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

二作者简介作诗背景作者简介李贺(791-817年),字长吉。

“长吉体诗歌开创者”,唐朝中期浪漫主义诗人。

诗作想象极为丰富,引用神话传说,托古寓今,后人誉为“诗鬼”,与“诗仙”李白、“诗圣”杜甫、“诗佛”王维齐名。

李贺从小刻苦读书,积极求仕,一心想要建功立业,然而并未如愿,先后经历了举仕无门的惆怅,从军无路的失落。

作诗背景李贺生活的中唐正是藩镇割据的时代,而燕山一带又是藩镇肆虐,为时最久为祸最烈的地方。

他希望能扫除战乱建功立业,但终是不被赏识,于是他创作了一组关于马诗共23首来抒发自身的抱负和怀才不遇的愤慨,就是《马诗》就是其中的第五首。

三、注释:1、大漠:广大的沙漠。

2、燕山:指燕然山,今蒙古国境内杭爱山。

3、钩:古代的一种兵器,形似月牙。

4、何当:何时将要。

5、金络脑:即金络头,用黄金装饰的马笼头。

6、踏:走,跑。

此处有“奔驰”之意。

7、清秋:清朗的秋天。

四、译文:平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。

连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,恰似那弯弯的金钩。

什么时候才能给骏马带上镶金的笼头,在秋高气爽的疆场上任意驰骋,建立功勋呢?五、诗歌主题及写作方法主题:诗人李贺借骏马,表达了建功立业的渴望和怀才不遇的悲叹。

写法:这种借物来抒发自己心中志向的写法,叫做托物言志。

六、问题归纳1、请分析诗中比喻的妙用。

答:“大漠沙如雪,燕山月似钩”这两句用了比喻的手法来引发读者的联想。

“沙如雪”既是从视觉上写出了沙漠在月下的颜色,又从触觉上写出了夜间寒冷的感觉。

“月似钩”很容易让人联想到武器和征战的场景。

诗人那极为丰富的想象让人赞叹。

2、这是一匹怎样的马呢?请你联系诗中的关键词来具体说说看。

备课素材托物言志诗的鉴赏知识储备1、概念:托物言志诗是一种以客观世界中的具体事物如景物、器物、动物或植物等为描写对象,抒发作者思想感情,寄寓作者襟怀抱负等为主要内容的诗歌。

它将作者的写作目的以及所要表达的思想感情寄寓在物的描写中。

2、特点:内容上——以某一物为描写对象,抓住其某些特征(形态、色泽、所处环境等)着意描摹,追求“形似”。

思想上——往往是托物言志,由物到人,由实到虚,写出精神品格,追求“神似”。

描其形,求形似;融入理,求神似。

形神兼备,不即不离。

情感——或发其志士之悲、君国之忧,或写其怀才不遇的感受。

常用表现手法——托物言志、寄情于物、借物喻人、比喻、象征、拟人、对比、比兴、联想和想像等。

3、分类(1)描摹情态类这类咏物诗只是对物象情态进行生动的描摹,从而抒发作者对物象的喜爱之情。

如骆宾王的《咏鹅》:“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿水,红掌拨清波。

”贺知章《咏柳》:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

”(2)托物言志类这类咏物诗表面上看好像写的都是具体的物象,仔细品味就会发现,作者是运用象征手法通过写具体的“物”,来表达自己内心的志向与抱负。

让我们先来看看白居易的《白云泉》:天平山上白云泉,云自无心水自闲。

何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

本诗抒情主人公是一个胸怀淡泊、精神闲适、渴望摆脱俗务,具有出世归隐思想的仕人。

10.古诗三首教学设计第一课时一、课题引入1、(出示图片)同学们,看!这是什么?(马)你们都知道有关马的哪些知识呢?同学们说得真好,那你们喜欢马吗?(喜欢)是呀,不但同学们喜欢马,古代人也很喜欢马,他们通过不同的方式歌咏马,赞美马。

其中在众多歌咏马的名篇中,有一首诗独树一帜,千古流传,表达了许多人的共同愿望,你们想知道是哪首诗吗?(想)好,今天,我们今天就来学习这首诗。

2、板书课题——马诗3、齐读课题:马诗二、学习新课(一)回忆一下,学习古诗的方法有哪些?1.学生汇报:①看诗题明对象;②看作者知背景;③看诗文解大意;④看资料(注释)悟诗情;⑤反复诵读入诗境。

《古诗三首》——《石灰吟》《竹石》《夏日绝句》学案一、《石灰吟》1. 作者简介:辛弃疾(南宋著名文学家、政治家)2. 创作背景:《石灰吟》是辛弃疾在南宋时期创作的一首词,当时正值战乱频繁的时代,辛弃疾为了表达对国家和人民的忧虑而作。

3. 诗词内容:(1)开篇描绘了一幅美丽的自然景色,以“千峰百嶂皆披雪”来形容山川的壮美,同时通过对“白云”、“青天”等自然景物的描绘,表现了诗人对美好生活的向往。

(2)接着,诗人将目光投向了社会现实,指出当时国家的混乱局面,如“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”,表达了诗人对国家命运的忧虑。

(3)在此基础上,诗人提出了自己的主张,希望国家能够重振雄风,实现统一。

如“俱往矣,数风流人物,还看今朝”。

4. 诗词赏析:(1)形式上,《石灰吟》是一首七绝词,每句四个字,共四句,符合词的基本格式。

(2)内容上,《石灰吟》既有对自然美景的赞美,又有对时局的忧虑,以及对国家未来的期望,具有较高的艺术价值和思想深度。

二、《竹石》1. 作者简介:郑燮(清代著名画家、书法家、文学家)2. 创作背景:《竹石》是郑燮在清代创作的一首诗,当时正值他辞官归隐的时期,通过对竹子和石头的描绘,表达了作者对人生态度的独特见解。

3. 诗词内容:(1)诗中通过对竹子的描绘,表现了竹子的坚韧、高洁品质。

如“咬定青山不放松,立根原在破岩中”,“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

(2)接着,诗人将目光投向了石头,指出石头虽然不如竹子那样有灵性,但也有其独特的价值。

如“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”,“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”。

(3)最后,诗人将竹子和石头进行对比,强调了人生的不同阶段和境遇下,每个人都应该坚守自己的信念和价值观。

如“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”。

4. 诗词赏析:(1)形式上,《竹石》是一首五绝诗,每句五个字,共四句,符合诗的基本格式。

(2)内容上,《竹石》通过对竹子和石头的描绘,传达了作者对人生态度的独特见解,具有较高的艺术价值和思想深度。

10 古诗三首▶教学目标1.读准“燕、劲”等字的读音,会写“络、锤”等字,默写《竹石》。

2.结合注释、查阅资料,加深对古诗的理解,正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.体会诗人的情感及诗人所咏事物背后抒发的志向。

▶教学重难点理解诗句的含义,背诵古诗,体会诗人抒发的情感。

▶教学策略1.指导朗读古诗大多讲究押韵,这一特点体现在朗读上就表现为朗朗上口,有鲜明的节奏感且韵味十足。

因此,在本课教学中,我通过多种形式引导学生在读中感悟古诗的节奏、韵律,从而培养他们的语感。

有了前面的朗读、感悟的铺垫,后面的背诵自然水到渠成。

2.借助注释为了体现“诗意的古诗”,在设计中,我力求引导学生进行有效的、必要的理解。

让学生先借助注释弄清字词意思,再大致说说诗句的意思,最后让学生一边读一边想象画面,在体验中感悟诗情。

▶教学准备1.预习提纲:完成对应课文预习作业。

2.准备资料:多媒体课件。

▶教学课时2课时第1课时《马诗》▶课时目标1.学习《马诗》,读准“燕”字的读音,会写“络”字,有感情地朗读古诗。

2.了解古诗大意,并在此基础上背诵古诗;感受诗人的豪情壮志和渴望立功报国的赤子之心。

3.以《马诗》为例,掌握学习古诗的方法。

▶教学过程板块一 积累成语,情境导入1.师:同学们的文学积累都很丰富,老师这里有几个成语填空,你们敢挑战一下吗?2.课件出示成语填空题。

课件出示:你会填吗?一( )当先( )到成功 老( )识途 千军万( ) 万( )奔腾 快( )加鞭3.读一读,你发现了什么?(这些成语都和“马”有关)4.在古代,马不仅是人类重要的交通工具,还是人类的好朋友。

今天我们就一起来学习一首关于马的诗,让我们有气势地读一读课题。

(板书课题:马诗)【设计意图】选择与“马”相关的成语,用成语填空的形式导入,既紧扣诗题,又激发了学生的学习兴趣。

板块二 初读古诗,读好节奏1.学生自由读《马诗》,注意读准字音、读通句子。

2.指名读,相机正音。

石灰吟、竹石赏析第一篇:石灰吟、竹石赏析石灰吟的赏析这是一首托物言志诗。

作者以石灰作比喻,表达自己为国尽忠,不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心。

[古诗今译] 经过千万次锤打出深山,熊熊烈火焚烧也视若等闲。

即使粉身碎骨又何所畏惧,只为把一片青白(就像石头的颜色那样青白分明,现在多用“清白”)长留人间。

作为咏物诗,若只是事物的机械实录而不寄寓作者的深意,那就没有多大价值。

这首诗的价值就在于处处以石灰自喻,咏石灰即是咏自己磊落的襟怀和崇高的人格。

首句“千锤万击出深山”是形容开采石灰石很不容易。

次句“烈火焚烧若等闲”。

“烈火焚烧”,当然是指烧炼石灰石。

加“若等闲”三字,又使人感到不仅是在写烧炼石灰石,它似乎还象征着志士仁人无论面临着怎样严峻的考验,都从容不迫,视若等闲。

第三句“粉骨碎身浑不怕”。

“粉骨碎身”极形象地写出将石灰石烧成石灰粉,而“浑不怕”三字又使我们联想到其中可能寓有不怕牺牲的精神。

至于最后一句“要留青白在人间”更是作者在直抒情怀,立志要做纯洁清白的人。

此句中的青白是拿石头的颜色作比,也就是现在的“清白”的意思。

于谦为官廉洁正直,曾平反冤狱,救灾赈荒,深受百姓爱戴。

明英宗时,瓦剌入侵,英宗被俘。

于谦议立景帝,亲自率兵固守北京,击退瓦剌,使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。

但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。

这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照。

竹石(清)郑燮咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

作者背景郑燮(1693-1765年),字克柔,号板桥、板桥道人。

江苏兴化人。

生于清康熙三十二年。

父亲郑立庵是县私孰教师,教授几百名学生。

郑燮自幼随父亲读书,爱读历史书和诗文词集,博学强记,所读的书都能背诵。

少年时在真州毛家湾读书。

康熙秀才、雍正壬子年(1732年)到南京乡试中举人。

乾隆元年丙辰1736年赴北京礼部试,中进士。

乾隆七年1742年出任山东范县令。

乾隆十一年1746年调任潍县县令。

《竹石》《石灰吟》

一、欣赏图片,揭题。

----请同学们欣赏一组图片,看到图片中的事物,你会想到哪些诗句?

----大自然赋予我们的景色美不胜收,多少文人墨客曾赋诗作画赞美它们,留下了许多名篇佳作。

除了赞美以外,他们还时常把自己的情感寄托于这些美好的事物。

今天我们就一起来学习清代画家郑燮题写在他自己画的竹石图上的诗——《竹石》。

二、初读古诗。

1.了解作者。

---作者郑燮,他还有一个更出名的号——板桥。

说说你的了解。

2.理解题意。

--这首诗的题目是竹石,同学们怎么理解?(板书:竹子)

3. 初读古诗。

师:先请大家自由读读古诗,读准字音,试着读出诗的韵味。

4. 指名读,评议。

---谁先来读读《竹石》?( 3个)(正音:坚劲)

5.齐读。

--刚才的几位同学读得非常好,如果读的时候能按照一定的节奏、注意停顿,一定会更有韵味。

我们一起来一遍,齐——

三、品读赏析《竹石》

----下面再请每位同学小声地读读、品品,诗中的哪个字、哪个词触动了你的心?可以圈一圈,简单地写写批注。

(请说清楚第几句中哪个字哪个词,以及你是怎么理解的)

●“咬”——指名说,补充

-这个“咬”字把竹子当作人来写,表现竹子牢牢地(拼了劲地)扎根在山石间。

那你能通过你的读来表现竹子牢牢扎根在山石的情景吗?

●“破岩”是什么?(岩石裂开的缝隙。

)这样的缝隙对竹子来说意味着什么?(营养、

水分缺失----体会竹子的生长环境的艰险、贫瘠。

)

—--联系前一句,谁能说说自己的理解。

(竹子虽然生活在艰险贫瘠的地方,但他依然牢牢扎根在山石坚强地生长着,让人佩服。

)这是一株怎样的竹子--(坚强不屈),指导朗读。

●“千磨万击”---“坚劲”,“东西南北风”。

A---千磨万击---磨难、打击多。

那会有哪些磨难、哪些打击?(风霜雨雪……)

B“劲”--汉语词典里注释是:坚强有力。

想象一下坚强有力的竹子会长得怎样?——也就是说(竹子遭遇了许许多多的磨难、打击,还是……)

这是一株怎样的竹子(坚强不屈),指导朗读。

C东西南北风不只是指东面、南面、西面、北面吹来的风,还指来自方方面面的磨难、打击。

)

来自方方面面的磨难、打击很多很多,山石间的竹子始终表现得- ——(坚强不屈)读——

2.引读:

---年年岁岁、朝朝暮暮,扎根在岩石缝里的竹子遭受了多少磨难、打击呀!

可是,面对狂风的肆虐,暴雨的浇淋,竹子——读(前两句)

面对霜雪的欺压,冰雹的击打,竹子——读(后两句)

--带着这种感受,我们一起来读读整首诗,齐——

3.走进诗人

--诗人郑燮写《竹石》仅仅是为了赞颂竹子吗?让我们走进郑燮,读一读有关他的资料,相信你又会有新的发现?

---指名说。

(这就是不畏权贵,一心为民的郑燮。

)

——-读着读着,我们发现:他写《竹石》其实就是写谁?竹子就是谁?)

他是在借竹子抒发自己坚强不屈,一心为民的情感呀!(再齐读全诗)。

三、小组合作学习《石灰吟》。

过渡:借一种事物来表达诗人理想和情感的方法,叫“托物言志”也叫——,这样的诗还有很多,让我们再走进一位诗人,再读一首古诗《石灰吟》。

1.请拿出导学单,各个小组合作完成各项任务。

2. 反馈

4.齐读两首古诗。

引:“千磨万击还坚劲”的郑燮——坚强不屈;“要留清白的在人间”的于谦——刚正不阿,他们的品质都很高尚。

让我们带着对两位诗人的敬仰再一起读读这两首古诗。

四、表达训练。

1.--在自然界中,像竹子、石灰这样能喻示某种优秀品质的事物还有很多很多,你还想到了哪些呢?----指名说。

--由这些事物,你又联想到了谁呢?

--请运用这两首古诗中托物言志或者说借物抒情的方法,试着写一写令你有所感悟的事物以及相关联的人。

2.学生练笔。

3.展示、交流。

-- 他借(什么)来赞美(谁)(品质),很贴切。

五、课堂小结。

荷花、小草、石灰、竹子,愿我们记住这些美好的事物,面对困难,面对困惑,面对严峻的考验,也要学会坚强,也要学会勇敢。