第三届全国中小学

- 格式:docx

- 大小:45.96 KB

- 文档页数:32

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教案评选《郑和远航》教学设计江苏省镇江市扬中市实验小学徐小娥五年级语文教案背景:1、教学对象:五年级小学生2、学科:小学语文3、课时:第1课时4、学生课前准备:阅读有关郑和的生平介绍以及郑和远航的记载教学课题:苏教版小学语文第十册教材第11课郑和远航教材分析:《郑和远航》一篇寓人文性、思想性为一体的课文,详细介绍了郑和第一次下西洋远航的情况,并点明了郑和七次远航的重大意义,表现了我国古代人民顽强的探索精神和出色的航海技术。

教学目标:1.学会本课生字,理解由生字组成的词语。

2.归纳课文主要内容,理清文章脉络。

3.扫清阅读过程中的疑惑,初步感受以郑和为代表的中国古人不畏艰险,勇往直前的精神。

教学重点:扫清阅读障碍,理清文章脉络,初步感受以郑和为代表的中国古代人不畏艰险、勇往直前的精神。

教学难点:能联系具体的语言环境,初步了解郑和远航的经过,感受郑和远航时“启航”的雄姿英发。

教学方法:学生质疑,通过阅读文本,抓住关键词句,并借助现代信息技术,利用网络搜索自己去分析,解决问题,在自主探究的过程中获得情感熏陶和体验。

教学过程:一、导入新课1、板书课题,齐读2、读了课题,你有什么疑惑?师板书记录问题梗概。

郑和是谁?远航有多远?从哪里出发?终点在哪?途径哪些地方?为什么要远航?成功了吗?3、释题目中的疑问:郑和简介郑和的生平请学生交流搜集的资料,教师补充:百度搜索郑和生平:/view/1988.htm 郑和远航又叫郑和下西洋:百度搜索郑和下西洋,http://baike. /view/24124.htm,了解概况。

4、附路线图了解途径的国家:百度搜索图片:http://image.baid /i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%D6%A3%B A%CD%D4%B6%BA%BD%CF%DF%C2%B7&in=32551&cl=2&lm=-1&st=-1&pn= 0&rn=1&di=93065461410&ln=262&fr=&fm=result&fmq=133********62_R&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&is=&is type=2#pn0&-1&di93065461410&objURLhttp%3A%2F%2Famuseum.cds %2FAMuseum%2Fship%2Fimage%2Fhistory%2Fexplore%2Fzh00. jpg&fromURLhttp%3A%2F%%2Famuseum%2Fship% 2Fhistory%2Fexplore%2Fexplorezh.html&W950&H523&T10567&S124 &TPjpg5、还有一些问题的答案,一部分在文中,一部分需要我们借助百度搜索来找到答案。

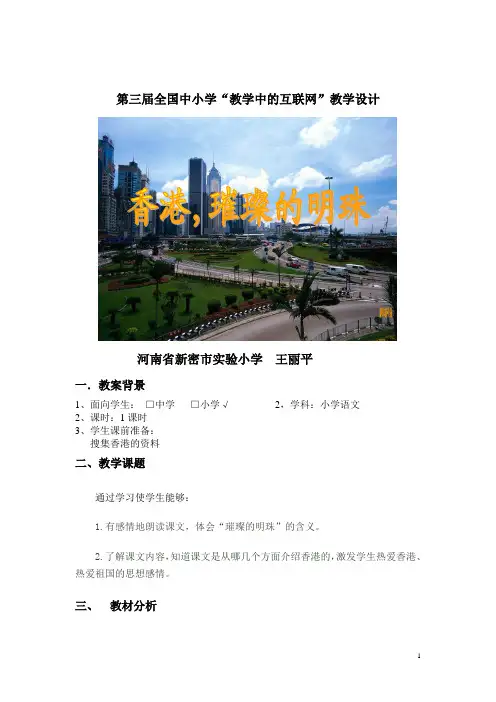

第三届全国中小学“教学中的互联网”教学设计河南省新密市实验小学王丽平一.教案背景1、面向学生:□中学□小学√2,学科:小学语文2、课时:1课时3、学生课前准备:搜集香港的资料二、教学课题通过学习使学生能够:1.有感情地朗读课文,体会“璀璨的明珠”的含义。

2.了解课文内容,知道课文是从哪几个方面介绍香港的,激发学生热爱香港、热爱祖国的思想感情。

三、教材分析《香港,璀璨的明珠》是一篇略读课文,课文从多个方面介绍了香港的美丽与繁华。

全文共六个自然段。

第一自然段从地理位置、贸易。

金融、商业、服务等方面简要介绍香港,第二到第五自然段分别从香港的市场、美食、海洋公园和夜景具体介绍香港的繁华和美丽,第六自然段用一句话概括主题,赞颂了香港真是“我国南海之滨一颗璀璨无比的明珠。

”教学重点:有感情地朗读课文,理解课文是从几方面来介绍香港的。

教学方法:适当播放相关图片及重点句子,帮助学生理解,并渲染课堂气氛。

问题引导法,品词析句法,创设情境法,朗读感悟法通过阅读提示里的问题,带动学生思考,边读边画出重点词句,理解课文内容,体会作者的情感。

学习过程:一、激趣导入1.谈话导入:本单元,我们欣赏了奔腾的长江,晴天雨天都很美丽的西湖,游览了富饶的西沙群岛,美丽的小兴安岭,今天我们一起走进了东方之珠,去感受香港——那颗璀璨的明珠的魅力!2.板书课题,齐读课题。

(理解课题,重点理解璀璨:光彩耀眼)3.同学们请看,出示中国地图。

香港背靠大陆,北边和广东相邻,西边和澳门相邻。

课前同学们都搜集了资料,谁能说说,你对香港有什么了解?4.教师结合资料袋总结。

香港自古以来就是中国的领土,1984年鸦片战争过后一直被英国侵占,1997年7月1日才回到祖国的怀抱。

现在的香港已成为国际化的大都市,著名国际金融中心、贸易中心和自由港。

今天,我们就跟随课文,一起走近香港,来了解这颗令世人瞩目的“璀璨明珠”。

二、明确学习目标学生读课前阅读提示,明确学习内容。

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选教案设计一、教案背景1、面向学生:□中学 小学2、学科:科学3、课时:第1课时4、教学准备:(1)微机教室,互联网。

(2)课前让学生通过请教、上网查找资料等方法,搜集物质的变化。

(3)蜡烛、酒精灯、石棉网、蒸发皿、烧杯、干抹布。

二、教学课题苏教版六年级科学上——物质在变化1、蜡烛的变化三、教材分析本课是在学生已有认知的基础上的发展,四年级学生已经学习了物质的溶解,特别是蒸发一课里的糖水,怎样加快蒸发——加热,加到什么程度,两种可能,一种是变回糖,另一种是烧焦了。

当时只是告诉学生烧焦了就不能再变回到糖了,现在我们是在此基础上的发展,解清学生的疑惑。

本单元的知识更是为了学生到达九年级学习化学物质的变化打下基础,它起着承上启下的作用。

本课从蜡烛的变化开始,引领学习后几课,其实后几课就是本课的复习和加深。

四、教学方法我采取实验教学为主的方针(事实说明一切),借助互联网搜索功能加深学生对本课的认知。

教学目标:1、能从蜡烛燃烧和熔化的现象中,发现物质变化的主要特征。

2、初步学会用实验的方法的收集物质变化的证据,并能用恰当的语言表达。

3、知道物质的变化有两类,一类仅仅是形态的变化,另一类是生成新的物质。

4、意识到物质是在不断变化的。

5、体验实验获得证据,交流获得结论的重要。

教学重点、难点能从蜡烛燃烧和熔化的现象中,发现物质变化的主要特征。

初步学会用实验的方法的收集物质变化的证据,并能用恰当的语言表达。

知道物质的变化有两类,一类仅仅是形态的变化,另一类会生成新的物质。

意识到物质是在不断变化的。

五、教学过程1、导入师诉:世界是物质的,物质是在不断变化的。

大自然中物质的变化是各种各样的:种子发芽、开花、结果……你还知道哪些物质的变化?学生发言。

那么我们来看大自然中的其他变化(课件播放视频)。

同学们讲了许多有生命的物质的变化,我们也看了视频,那么没有生命的物质会不会变化呢?如果有,又会发生什么变化呢?2、研究物质的变化。

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教案评选教案设计一、教案背景:1、面向学生:高中2、学科:音乐鉴赏3、课时:1课时4、教材:湖南文艺版高中音乐鉴赏教科书5、课前准备:展示上节课百度搜索的有关优美和壮美的资料,并预习崇高美与欢乐美内容。

二、教学课题与目标:崇高美:《祖国颂》、《龙华祭》等欢乐美:《祝酒歌》、《赛龙夺锦》等1、通过欣赏音乐引导学生学会辨别哪些音乐作品属于崇高美的范畴,哪些音乐作品具有欢乐美的意境。

2、通过听辨不同的演唱形式,了解不同的演唱形式在作品中具有怎样的效果,起到了怎样的作用。

三、教材分析:课标中说:“确定以音乐审美为核心,以情感人,以美育人。

”所以在本课中要让学生如何去感受音乐的崇高美与欢乐美,这种崇高美与优美能使学生产生怎样的情感,能给学生带来多少对美的认识,这就要求在课堂上充分让学生去感受、鉴别、判断、创造、表现和享受音乐所表现的美。

教学重点、难点:重点:学会区别哪些音乐作品属于崇高美,那些音乐作品属于欢乐美的范畴。

难点:音乐作品欣赏中学生感悟能力的形成。

四、教学方法与手段方法:视听、讲授、对比、讨论手段:利用百度搜索进行的对比性辅助教学五、教学过程:(一)导入:在这幅图片背景下请同学们朗诵一段诗:太阳跳出了东海,大地一片光彩。

河流停止了咆哮,山岳敞开了胸怀。

(这几句诗给你是怎样的感受?它通常是象征什么的?现在我们就一起来欣赏歌曲《祖国颂》)(二)新课讲授:1.欣赏歌曲《祖国颂》播放:领唱、合唱《祖国颂》思考:(1)同学们听后有什么感受?(加上音乐后非常壮观、气势磅礴等)(2)它在声乐作品中属于那种演唱形式?(领唱、合唱)(3)哪些声部节奏密集、紧凑,旋律线平直,同音连续重复?(男低音、女低音、女高音声部)(男低音、女低音、男高音声部)(4)你能听辨出歌曲中的节拍、力度和速度的变化吗?(4/4、2/4、12/8、6/8)、(强、弱)、(快、慢)2.音乐知识:音乐崇高美的一般表现形式:规模宏大、气势雄伟、格调高昂的歌颂。

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选活动教案设计粤教版四年级综合实践活动科《水》教师: 梁淡爱学校名称: 广东省佛山市顺德区北滘镇西滘小学联系地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇西滘小学第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选教案设计【百度图片】/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%CB%AE%C9 %CF%C0%D6%D4%B0&in=24205&cl=2&lm=-1&st=-1&pn=8&rn=1&di=40941086220&ln=2000&fr=& fm=result&fmq=1331102204437_R&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&is【百度图片】【百度图片】/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%B9%E3%B6%AB %CB%AE%D7%CA%D4%B4&in=5711&cl=2&lm=-1&st=&pn=532&rn=1&di=105407921805&ln=2000&f r=&fm=&fmq=1331272735406_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istyp e=#pn532&-1&di105407921805&objURLhttp%3A%2F%%2Fres%2F1%2F641%受污染的河水遍布死鱼(一)【百度图片】/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%CB%AE%CE% DB%C8%BE%CD%BC%C6%AC&in=28148&cl=2&lm=-1&st=&pn=44&rn=1&di=110210720190&ln=1851 &fr=ala0&fm=ala0&fmq=1331274949171_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=河水受污染鱼儿大量死亡【百度图片】/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%C5%A9%D7% F7%CE%EF%CA%DC%BA%D3%CB%AE%CE%DB%C8%BE%CD%BC%C6%AC&in=22281&cl=2&lm=-1&st=-1&pn =117&rn=1&di=99182000790&ln=2000&fr=&fm=result&fmq=1331536033828_R&ic=0&s=0&se=受害的农作物受污染的东平河水质恢复达标。

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选参赛作品人教版七年级上册《月亮上的足迹》辽宁省鞍山市千山区汤岗子学校王巍第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选参赛作品一、教案背景1、面向学生:中学2、学科:语文3、课时:1课时4、课前准备:教师:教师分析教材、整合教材内容,搜集资料并制作教学课件。

学生:(1)可以上网查阅有关月球的资料;也可以阅读有关的书籍,如《宇宙奥秘》、《十万个为什么》、《航天时代》等等,为更好地理解课文做准备。

(2)收集有关月亮的作品。

二、教学课题人教版语文七年级上册第四单元第19课《月亮上的足迹》三、教材分析《月亮上的足迹》一文是新课标七年级第四单元的一篇课文,从教材编写角度来说,这一单元反映的是对自然世界进行科学探索的内容,其设置目的主要是丰富学生的科学知识,提高学生阅读现代科技文的能力和搜集筛选信息的能力,并激发学生的求知欲,培养学生的科学精神和探索未知世界的兴趣。

这篇课文叙述的是20世纪最伟大的科学探险——登月。

作者用平实的语言,真实地记录了人类首次登月的全过程。

文章所记叙的准备、升空、登月、返航四个部分内容语言清晰流畅,结尾阿姆斯特朗的话“这一步,对一个人来说,是小小的一步;对整个人类来说,是巨大的飞跃”,留给读者以无穷的回味,可以从中悟出人类登月的伟大意义。

这一题材本身就能引起学生丰富的联想和想象,调动学生足够的学习兴趣。

而这节课的内容与这一单元的综合性学习内容——探索月球奥秘紧密相连,关于月亮的资料非常丰富,无论是自然现象还是人文现象,都值得探究,可以利用信息技术将两者联系起来作为一个月亮的课题,让学生自主探究。

因此,学习本课,不仅要了解登月的知识,还要精心搭设“桥梁”把这一课过渡到这一单元的综合性学习中,切实开展关于月亮的科学与人文的探究活动。

四、教学方法自主学习、合作学习、探究性学习。

以学生为主体,教师只是组织者、引导者。

学生课上交流。

第二届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教案评选参赛教案一、教案背景:(1)面向学生:小学(2)课时:1(3)学科:科学(4)教学准备:微机教室、教学课件、互联网、白炽灯、节能灯、相关材料等二、教学课题:总课题《节约能源和开发新能源》副课题1、为什么要节约能源2、如何开发新能源3、怎样合理使用能源三、教材分析:本节内容的地位和作用:学生对能源的认识不太充分,本节内容是帮助学生学会正确地认识能源、能源的使用技术以及能源与环境的关系。

只有正确认识这些问题,才能提高能源的意识,为建立资源节约型的社会做贡献。

教学重点:知道如何节约能源。

教学难点:知道开发利用新能源的方法及合理性。

学情分析学生对“能源”一词早已熟悉,同时也认识到有些能源是不可再生的,但是对资源的节约以及能源的利用技术和能源与环境的关系等内容了解的不多,能源观念淡薄,如不接受相关的能源技术教育,极易造成青少年学生对能源技术认识和态度上的偏差。

教学目标过程与方法1 、能够通过互联网查阅有关节能和开发新能源的书刊及其他信息源。

2 、能够围绕白炽灯与荧光灯哪个效率高,展开探究活动。

3 、能够对未来住宅如何利用自然能源作出解释。

知识与技能1 、知道如何节约能源。

2 、知道什么是新能源。

3 、知道如何开发利用新能源。

情感、态度与价值观1 、意识到节能的重要性。

2 、树立节能意识。

3 、体验到要用发展的眼光看待能源问题。

四、教学方法:学生的自我认知水平是有差异的,在组织学生学习的时候,要面向全体学生,照顾每一位学生;要为学生创造现实的生活情景,启发思考分析,将知识教育与实践教育有机地结合起来;要鼓励学生积极地参与,要多给学生一些权利,让学生自己去选择;多给学生一些机会,让学生自己去解决;多给学生一些条件,让学生体会创新的乐趣。

充分利用网络资源进行教学,实现资源互补。

五、教学过程:(一)、创设情境导入1 、复习:可再生能源与不可再生性能源的区别。

2 、检查风能转换模型制作情况。

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教案评选活动教案设计一.教案背景1.面向学生:小学2.学科:语文3.课时:1课时4. 学生课前准备:搜集与黄河有关的资料。

二.教学课题人教版小学语文四年级下册第10课《黄河是怎样变化的》三.教材分析这是一篇略读课文,选编这篇课文的目的,一是引导学生学习把握课文的主要内容的方法,进一步提高略读能力;二是使学生从中受到启示。

教学目标是认识8个生字;朗读课文,把握课文主要内容,了解黄河发生变化的过程和原因,从中受到启示,增强环保意识;搜集有关黄河的资料,激发保护母亲河的社会责任感。

教学重难点是了解黄河发生变化的原因,从中受到启示。

四.教学方法:本课让学生课前通过自己搜集资料,深入了解黄河,为学习课文作好铺垫。

在教学中,让学生通过自主学习,小组讨论、交流,教师给以适当的点拨引导;围绕重点问题组织全班学生交流。

让学生了解黄河变化的原因及可以防止水土流失的办法,激发学生环保意识与保护母亲河的社会责任感。

五.教学过程:一.导入1.展示搜集的资料。

2.观看黄河泛滥的纪录片,感受当时的凄惨。

/v_show/id_XMTA2MTY1OTUy.html3.师:曾经哺育了中华民族的黄河为什么会如此穷凶极恶地吞噬着两岸人民的生命财产?今天我们来探讨一个问题:黄河是怎样变化的?二.自主学习。

训练质疑探究能力1.自主学习生字。

同桌互读、订正。

2.自主阅读课文,质疑。

三.合作交流,汇报理解1.组成小组,合作交流问题。

2.汇报。

(1).教师将学生提出的问题予以归纳,梳理出全文的脉络:黄河是怎样变化的: 以前————摇篮?现在————忧患?原因———?治理———?(2.)学生解说“黄河为什么被称为摇篮”。

让学生先从课文中找出相关叙述,然后用归纳性的语言介绍。

板书:摇篮——气候温暖、森林茂密、土地肥沃。

(3.)学生解说“黄河今天的表现”。

先让学生找出文中的相关叙述,然后用数字解说。

师强调列数字说明方法的作用。

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选教案设计学校:江苏省宝应开发区国际学校姓名:徐法焱全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选教案设计教学难点:理解时与分的进率。

教学方法:通过实际操作、实践感受以及多媒体课件等多种形式,让学生直观地感受数学,将课堂教学结构得以优化,从而激发学生的学习兴趣,提高教学效率。

教学过程:一、创设情境,导入新课1、(课件出示)2011年11月1日5时58分10秒神州八号发射,一分钟准备。

【百度视频】/show/CQKyOEbQzZs2gCkD.html【设计意图:《数学课程标准》指出:“数学教学,要紧密联系生活实际,从学生的生活经验和已有知识出发,创设生动有趣的情境,激发对数学的兴趣。

”通过神舟八号发射一分钟准备,让学生初步感受一分钟,同时激发学生的爱国热情,为我们的航天事业感到骄傲和自豪。

】2、时间在科学中的应用很重要,在生活中的应用也很重要。

看一看,小明一天中的主要时间。

(课件出示)说一说,他都在什么时间干什么?【百度文库】/view/244660738e9951e79b89273f.html3、揭示课题:认识时分。

二、操作体验、探索新知1、认识钟面钟面上有什么?(时针、分针、数、大格、小格)2、认识大格和小格(1)介绍:像每两根长的线之间的一段叫一个大格。

(课件演示)从12到1就是一个大格。

(2)每两根短的线之间的一段叫一个小格。

(课件演示)思考:钟面上有几个大格?每个大格里有几个小格?钟面上一共有多少个小格?(课件演示)【设计意图:通过学生观察钟表和多媒体课件的演示,直观形象、生动地演示分针、时针走动的画面,加深学生的印象和理解地让学生认识钟面上有几大格和几小格,为学习时分的进率打下基础。

】3、认识时(1)介绍:我们刚才通过数知道了钟面上有12个大格,60个小格。

时针、分针就是通过走多少个大格和多少个小格来计时的。

那你知道时针和分针是朝哪个方向走的吗?(拨钟演示)我们把这个方向叫做顺时针方向。

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选《人是一根能思想的苇草》导学创意

贵州省沿河官舟中学张小波

邮政编码565311

电子邮箱zhxywjshzhxb@

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选《人是一根能思想的苇草》导学创意

贵州省沿河官舟中学张小波

邮政编码565311

电子邮箱zhxywjshzhxb@

学‘教学中的互联网搜索’优秀教案评选”二等奖(

的互联网搜索’优秀教案评选”三等奖(

赛暨教学观摩研讨会”优秀课例二等奖(

文教学参考》《语文教学与研究》《中国多媒体教学学报》《读写月报》《中学语文》《语文天地》《现代语文》《文学教育》《校本教研》等国家级或省级期刊发表论文三十余篇,另有。

第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选

教案设计

《圆的周长和面积练习》教案设计

黄清素

学校地址:四川省攀枝花市第四小学

全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选

教案设计

摘要:

“新课标指出:“数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上。

教师应激发学生的学习积极性,向学生提供充分从事数学活动的机会,帮助他们在自主探索和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,获得广泛的数学活动经验。

学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者与合作者。

”

S半圆=π×10²÷2

思考:这两个半圆的周长之和比原来多7.把一个圆分割成若干等份后拼成一个近似的长方形后,周长增加了/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail &word=%D4%B2%B5%C4%D6%DC%B3%A4%BA%CD%C3%E6%r C 2

小狗灵机一动想出了一个好办法:因为猛虎总是沿着圆周追赶,那么我现在立即游向圆池中心(即圆心).待猛虎跑到位置

解:16×16=256(平方分米)

、正方形的边长为

/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail。

第三届全国中小学第一篇:第三届全国中小学第三届全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选《苏州园林》教学设计一、教案背景:1.面向学生:中学生2.学科:语文3.课时:一课时4.课前准备:学生搜索苏中园林的图片、资料;按导学案预习课文;查阅作者情况。

教师准备多媒体课件。

二、教学课题1.学习本文围绕中心,从整体到局部多方面说明事物的方法,在整体把握全文的基础上,体会文章的结构美。

2.学习本文准确、简洁、生动的语言,在反复诵读和重点词句的赏析中,体会文章的语言美。

3.创设情境,通过调动学生合理的想象,引导学生感知园林的画意美,体味苏州园林文化的深厚底蕴。

三、教材分析内容分析:《苏州园林》一文是叶圣陶先生应承香港一家出版社为苏州园林摄影集而作的序。

文章条理明晰,结构简单,语言生动,词藻丰富,富有表现力。

序文尽显苏州园林设计者和匠师们追求一幅完美的图画目的。

文章虽然是介绍性说明文,但它为我们打开了窥探苏州园林艺术之门的奥秘,让我们领略到祖国壮丽的山河。

我着重引领学生走进文章,积累语言,学会感悟,发现苏州园林的美。

通过拟广告词,发现美等环节,实现语言教学的目的。

提高学生的感受美、创造美的能力。

学情分析: 教学的对象是八年级的学生,刚刚接触说明文,对说明文的阅读有了一些初步的了解,但是不够深刻。

四、教学方法引导发,创设情境法,朗读探究法,品读感悟法,抓住重点词句知道学生自主学习法,运用百度搜索法,想想体验法。

五、教学过程一、导入课文:教师配乐范读课文,苏州园林的图片导入新课了百度连接:二、讲析:(一)把握全文结构(苏园特征)俗话说:“上有天堂,下有苏杭。

”足以说明苏州之美。

苏州的园林艺术历史悠久,现存园林远则上千年,近则四五百年,全城有一百多处园林,可以说是集历代江南园林艺术之大成。

其中沧浪亭、狮子林、拙政园、留园分别代表了宋、元、明、清四代不同的艺术风格。

叶圣陶先生从欣赏者的角度,抓住苏州园林的基本艺术特征,作了具体而生动的说明。

学生齐读教学目标。

(多媒体课件)3、播放(幻灯4)视频《央视走进苏州园林》(幻灯5)出示问题:1、你认为苏州园林的共同特点是什么?2、苏州园林的美具体表现在哪些方面?学生讨论回答教师明确。

(二)逐步展示(幻灯片)把握重点部分脉络。

1、让我们一起走入苏州园林,欣赏下面苏园美景图片,说说在这些苏州园林的图画中你都看到了哪些景物?看后的感觉如何?2、同学的感受。

(学生自由发言,教师适当点评)明确:有亭台轩榭、有假山池沼、有花草树木、有镂窗廊子……3、刚才同学们各抒已见,或云园林斗拱飞檐,仿佛鸟儿要振翅欲飞,十分生动;或云园林曲径通幽,有山重水复疑无路,柳暗花明又一村之感,下面老师谈谈我的感想。

明确:或曲径通幽 ,或庭院幽深……倏忽间似乎深谙了其中的深味,转瞬间又无法洞悉其神韵,完完全全被苏园图画的完美、内涵的博大精深折服,却不能用言语表达!4、下面请同学们以自己喜欢的方式仔细阅读课文中的三至六段,看看苏州园林在具体设计时是如何体现四个讲究的。

阅读要求:⑴自由读,读准字音,掌握字形⑵和邻座讨论,尝试画出你认为可以概括各段意思的中心句。

提问:a、四个语段按照什么顺序,各语段间能否互换?b、布局、配合、映衬和层次用的是否精准?明确:“亭台轩榭”是园林中的主要建筑,分布范围广,风格类型一致,用“布局”最能说明这类设置的全局性和整体性。

“池沼”在园林景色中主要起连通、映照、组织作用,平旷的图景或大小不一、相互关联的若干景点,用“配合”一词最为恰当。

“花草树木”美在千姿百态的形态组合和万紫千红的光色辉映,因而用“映衬”。

“近景远景”不是园中的单一的、某一类,而是同一方面的景色整体画面,所以说“层次”。

可见作者遣词很准确,贴切。

(三)详解重点段落,体会文章的语言美和画意美1、请同学读第三段,思考⑴苏州园林中亭台轩榭等建筑的布局和其他地方有何不同,为什么要这样?(亭台轩榭等建筑的布局突出自然之趣,决不讲究对称。

)⑵这一自然段写法上有什么特色?明确:作者运用比较和比喻的说明方法,使读者对苏州园林的布局特点有了明确的认识。

2、齐读第四段,试着给语段分层。

(精讲)⑴苏园中是否都有假山和池沼,苏园主人造假山和池沼的原因是什么,遵循的是什么原则? “人道我居城市里,我疑身在万山中” 怡情山水、置身山间,让人暂时“忘却”尘世的喧嚣、烦忧!达到“ 叠山理水,虽由人作,宛自天开”!的效果⑵引导分析说明层次。

明确:首先说明“假山的堆叠”是“一项艺术而不仅是技术”(艺术,指有创造美的方式方法;技术,指生产操作方面的技能),有“自然之趣”,能使游人“只觉得身在山间”。

其次写池沼。

先抓住关键,说明“大多引用活水”,然后从动静的配合上说明了苏州园林的池沼多姿多彩,各具匠心又有其共同特色。

通过对假山池沼的形象说明,让读者对苏州园林的山水既有画意又有诗意的特点留有深刻印象。

⑶以下有关我校水假山的资料,及《于园》中的语句各表明了什么?“惠荫园水假山的堆叠技法是采用数十块重达几吨的太湖石,横卧互压互咬,合拢至中间,运用石拱桥的力学原理挑压堆砌而成,在我国园林中堪称孤例。

”“瓜州诸园亭,俱以假山显,胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人,至于园可无憾矣。

”明确:a、假山的堆叠可以说是一项艺术。

b、成功的假山不仅需要奇石和能工巧匠,也离不开园林主人的精心构思;自然界没有长得完全相同的真山,园林中也不应有堆叠得一模一样的假山。

一句话,假山的堆叠可以说是一项艺术,而不仅是技术。

⑷池沼的安排有何讲究?池沼大都引用活水,池沼设计因地制宜,桥梁安排决不雷同,河岸边沿总是高低屈曲,任其自然.3、指导学习第5自然段。

⑴自读这一段,苏州园林栽种和修剪树木应注意些什么?注意高树与低树、落叶树与常绿树、季节不同的花树的相间映衬,栽种中式的藤萝、不栽西式宝塔样的松柏、阅兵式似的行道树。

⑵逐句分析:第一句是中心句。

第二、三两句从正面概括说明栽种上“着眼于画意”,是空间上使高低树俯仰生姿,互相映衬;一是根据季节变化“花树相间”,达到四时不谢。

第四句从修剪和栽种方面说明“着眼画意”。

第五、六两句举例说明苏州园林树木的画意美。

4、讲析第6自然段⑴在苏园里安排“镂空的花墙、无所依傍的廊子、一面大的镜子……”这样做想达到什么目的?为了避免一览无遗、为了体现柳暗花明;为了增加景致的深度、层次和观赏点;为了给人“如在画中、美不胜收”的感觉。

⑵你能运用刚学到的知识,谈谈你对杜甫的诗句“窗含西岭千秋雪”的理解吗?窗子本来是起阻隔作用的,可是推开窗户,西边的山岭,白雪皑皑,尽收眼底,反而别有洞天,是景外有景,景中有景…… 出示(幻灯片)教师小结(三)、反馈和迁移——我是大导游教师出示(幻灯片)问题:如果你是导游,你最想把苏州园林的那幅画面介绍给大家?提示:解说时一定要用导游的语气,抓住某个画面的特点,运用恰当地说面方法,准确的解说。

1、学生讨论交流,并在小组试讲。

2、学生展示。

3.教师及时评价。

(四)、提高和延伸(代作业)教师展示(幻灯片)提出要求:运用学到的知识介绍一下我们美丽的学校。

六、教学反思在《苏州园林》的设计中,我摒弃旧传统“串讲”教学模式。

设计“创设情景导入——自由式阅读——合作式解读——探究式拓展”四大环节。

实施过程中,以学生的自感、自悟、自学探究为基础,大力倡导自主、合作、探究的学习方式,充分发挥师生双方在教学中的主动性和创造性。

教师简介:高发英,山东省安丘市金冢子初级中学一级教师。

任教语文20年。

邮编:262111 电话:***第二篇:全国第三届中小学美术教师第三届全国中小学美术课程“我与教材”主题征文评选通知自2001年义务教育课程改革、2004年高中课程改革实施以来,共有11套义务教育美术实验教科书和5套高中美术实验教科书通过审查并在各地使用。

在新课程理念指导之下,各教科书编写组做了许多有益探索和尝试,取得了有目共睹的成绩。

根据教育部部署,今年将正式颁布义务教育美术课程标准,并对义务教育实验教科书进行修订。

为了全面、更好地贯彻新课标,经中国教育学会美术教育专业委员会、人民教育出版社、《中国美术教育》编辑部、课程教材研究所共同研究,决定举办“第三届全国中小学美术课程‘我与教材’主题征文评选”活动,希望广大美术教育理论研究者,一线教师及教科书编写者、出版者,针对现行实验教科书发表看法,并为教科书修订献计献策。

一、征文主题中小学美术教材的建设与使用。

二、主题说明1.教材建设与使用是相互影响、彼此促进的关系,教师使用教材的感受、体会可为教材编写、修订工作者提供参考和启发,促进教材的编写和出版水平提高;教材编写、修订、出版工作者的工作思路、体会及相关建议也会对一线教师合理高效地使用教材、提高美术教学水平产生促进作用。

2.美术教师如何充分、准确地理解教材,合理、有效地使用教材,是广大美术教育工作者最为关注和最值得研究的问题,参评者可将自己这方面的方法、技巧、经验、体会、心得与同行分享。

三、征文对象全国美术教育理论研究者,一线美术教师及教科书编写者、出版者。

四、参评时间2011年9月30日截止(以当地邮戳为准)。

五、参评说明1.文章体例包括研究性论文、教育叙事、教育案例、教学设计、教学心得、编写思路说明与编写心得等。

2.请按本次征文主题的具体要求准备参评文章。

参评文章严禁抄袭,一经发现抄袭之作,立即取消参评资格。

3.征文字数不少于800字,不多于5000字。

4.请在征文(打印稿,一式两份)首页附上:作者姓名、年龄、单位、地址、邮编、电话(手机)和电子信箱,并在文末签名,同时在来稿信封上标明“征文”字样。

5.参评征文请寄:江苏省南京市宁海路122号,《中国美术教育》编辑部征文评选组委会收,邮编:210097,咨询电话:010-********(赵军),************(赵蓉)。

6.每位参评者最多可投2篇稿件,所有来稿一律不退。

评选后,将精选优秀征文刊登于《中国美术教育》,或由人民教育出版社出版文集,所有参赛者均视为同意出版(如不同意,请特别声明)。

7.本活动不收取费用。

六、评选办法1.组委会将邀请国内著名美术教育专家、美术特级教师、资深编辑共同组成评选委员会,本着公平、公正、认真、负责的态度评选。

2.本次活动设一等奖、二等奖、三等奖,所有获奖者将颁发获奖证书。

七、主办单位中国教育学会美术教育专业委员会、人民教育出版社、《中国美术教育》编辑部、课程教材研究所。

八、协办单位中国教育学会美术教育专业委员会人民教育出版社《中国美术教育》编辑部课程教材研究所 2011年4月28日第三篇:参加第三届全国中小学班主任工作心得体会参加第三届全国中小学班主任工作高峰论坛心得体会——做一个科研型的班主任老师们,下午好,我有幸参加了第三届全国中小学班主任工作高峰论坛培训,首先,感谢学校领导给我们这次学习的机会,在为期不长的几天培训中,通过听专家和来自全国百佳班主任老师的交流,我清楚的认识到,新时期的班主任工作应具备一定的技巧和素质。