第四章幼儿心理学理论专题

- 格式:ppt

- 大小:2.91 MB

- 文档页数:66

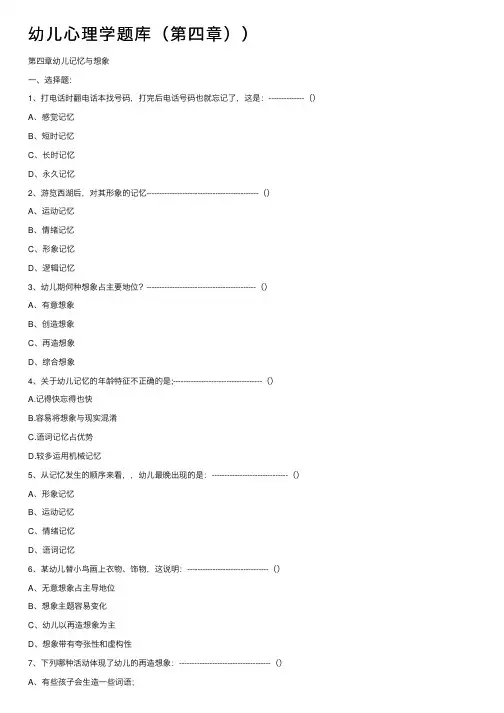

幼⼉⼼理学题库(第四章))第四章幼⼉记忆与想象⼀、选择题:1、打电话时翻电话本找号码,打完后电话号码也就忘记了,这是:--------------()A、感觉记忆B、短时记忆C、长时记忆D、永久记忆2、游览西湖后,对其形象的记忆--------------------------------------------()A、运动记忆B、情绪记忆C、形象记忆D、逻辑记忆3、幼⼉期何种想象占主要地位?-------------------------------------------()A、有意想象B、创造想象C、再造想象D、综合想象4、关于幼⼉记忆的年龄特征不正确的是;-----------------------------------()A.记得快忘得也快B.容易将想象与现实混淆C.语词记忆占优势D.较多运⽤机械记忆5、从记忆发⽣的顺序来看,,幼⼉最晚出现的是:------------------------------()A、形象记忆B、运动记忆C、情绪记忆D、语词记忆6、某幼⼉替⼩鸟画上⾐物、饰物,这说明:--------------------------------()A、⽆意想象占主导地位B、想象主题容易变化C、幼⼉以再造想象为主D、想象带有夸张性和虚构性7、下列哪种活动体现了幼⼉的再造想象:------------------------------------()A、有些孩⼦会⽣造⼀些词语;B、在绘画时,有的幼⼉把太阳画成绿⾊;C、有的幼⼉在看图说话时,能说出许多图上没有单与主题相关的内容;D、幼⼉把⾳阶想象成“⾛楼梯”,从⽽来理解⾳阶。

8、幼⼉园⼩朋友听⽼师讲《龟兔赛跑》的故事,头脑中浮现出乌龟和兔⼦赛跑的⽣动形象。

这种⼼理活动属于:---------------------------------------------------()A、⽆意想象B、再造想象C、创造想象D、幻想9、看到天空中的朵朵⽩云,幼⼉⼀会⼉把它想象成⼭峰,⼀会⼉把它想象成飞驰的骏马,幼⼉的这种想象属于:-------------------------------------------------()A、⽆意想象B、再造想象C、创造想象D、幻想10、“触景⽣情”属于:----------------------------------------------------()A、⽆意识记B、有意识记C、意义识记D、机械识记11、3岁前的⼉童记忆⼀般不能永久保持。

2024年《幼儿心理学》课件.一、教学内容本节课我们学习的是《幼儿心理学》第四章“幼儿的认知发展”。

详细内容主要包括幼儿的认知特点、认知发展的主要理论以及促进幼儿认知发展的有效方法。

具体涉及教材的4.1节“幼儿认知的基本特点”,4.2节“皮亚杰的认知发展理论”,以及4.3节“维果茨基的认知发展理论”。

二、教学目标1. 理解并掌握幼儿认知发展的基本特点。

2. 了解并领会皮亚杰和维果茨基关于幼儿认知发展的理论。

3. 学会运用有效方法促进幼儿认知发展。

三、教学难点与重点教学难点:幼儿认知发展的理论及其实践应用。

教学重点:幼儿认知的基本特点,以及如何在实际教学中促进幼儿认知发展。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、卡片、图片等。

2. 学具:笔记本、教材、笔等。

五、教学过程1. 导入:通过展示一些幼儿认知发展的实际案例,引发学生对幼儿认知发展的兴趣。

2. 新课内容:详细讲解幼儿认知的基本特点,皮亚杰和维果茨基的认知发展理论,以及如何在实际教学中促进幼儿认知发展。

a. 讲解幼儿认知基本特点b. 讲解皮亚杰认知发展理论c. 讲解维果茨基认知发展理论d. 分析实际案例,探讨促进幼儿认知发展的方法3. 例题讲解:结合教材中的例题,讲解如何运用理论知识分析幼儿的认知发展。

4. 随堂练习:让学生针对某个具体的幼儿认知发展问题进行讨论,并提出解决方案。

六、板书设计1. 《幼儿心理学》第四章幼儿的认知发展2. 内容:a. 幼儿认知基本特点b. 皮亚杰认知发展理论c. 维果茨基认知发展理论d. 促进幼儿认知发展的方法七、作业设计1. 作业题目:分析一个具体的幼儿认知发展案例,运用所学理论提出促进幼儿认知发展的方法。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生阅读相关文献,深入了解幼儿认知发展的最新研究成果,提高自己的专业素养。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的明确;2. 教学过程中的实践情景引入、例题讲解和随堂练习;3. 板书设计的内容布局;4. 作业设计的题目和答案;5. 课后反思及拓展延伸的实际操作。

《幼儿心理学》教案完整版一、教学内容本节课选自《幼儿心理学》教材第四章“幼儿认知发展”部分,具体内容包括:幼儿认知发展的基本理论,幼儿感知、记忆、想象和思维的特点及培养方法。

二、教学目标1. 让学生了解幼儿认知发展的基本理论,理解幼儿在感知、记忆、想象和思维方面的特点。

2. 培养学生运用所学知识分析幼儿心理发展问题的能力。

3. 引导学生认识到幼儿认知发展的重要性,激发他们对幼儿教育事业的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:幼儿认知发展理论的理解和应用。

教学重点:幼儿感知、记忆、想象和思维的特点及其培养方法。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、实物模型、图片等。

2. 学具:笔记本、教材、笔等。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组幼儿在不同年龄段认知发展的图片,引发学生对幼儿认知发展的兴趣,进而引入本节课的主题。

2. 理论讲解:(1)介绍幼儿认知发展的基本理论,如皮亚杰的认知发展理论、维果茨基的社会文化理论等。

(2)分析幼儿感知、记忆、想象和思维的特点。

3. 实践情景引入:(1)出示一个幼儿在认知发展过程中遇到的难题,让学生运用所学理论进行分析。

(2)分组讨论,每组派代表分享分析结果。

4. 例题讲解:(1)讲解一道关于幼儿感知发展的例题,引导学生理解感知发展对幼儿认知的重要性。

(2)讲解一道关于幼儿记忆发展的例题,让学生了解记忆发展的规律。

5. 随堂练习:(1)让学生根据所学知识,设计一个针对幼儿感知发展的游戏。

(2)让学生针对幼儿记忆发展,提出一个家庭作业建议。

六、板书设计1. 幼儿认知发展的基本理论皮亚杰认知发展理论维果茨基社会文化理论2. 幼儿感知、记忆、想象和思维的特点3. 感知发展对幼儿认知的重要性例题讲解4. 记忆发展规律例题讲解七、作业设计1. 作业题目:(1)结合所学知识,分析一个幼儿在认知发展过程中可能遇到的问题,并提出解决方案。

(2)针对幼儿记忆发展,设计一个家庭作业。

2. 答案:(1)问题分析及解决方案:根据幼儿认知发展理论,分析幼儿在感知、记忆、想象和思维方面可能存在的问题,并提出针对性的解决方案。

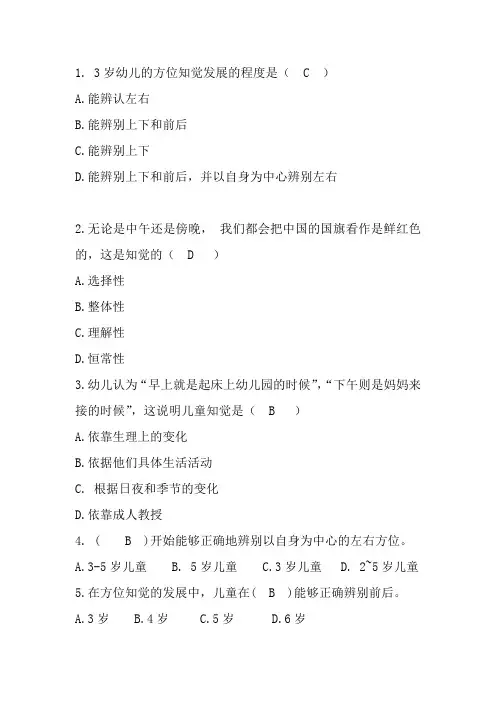

1. 3岁幼儿的方位知觉发展的程度是( C )A.能辨认左右B.能辨别上下和前后C.能辨别上下D.能辨别上下和前后,并以自身为中心辨别左右2.无论是中午还是傍晚,我们都会把中国的国旗看作是鲜红色的,这是知觉的( D )A.选择性B.整体性C.理解性D.恒常性3.幼儿认为“早上就是起床上幼儿园的时候”,“下午则是妈妈来接的时候”,这说明儿童知觉是( B )A.依靠生理上的变化B.依据他们具体生活活动C. 根据日夜和季节的变化D.依靠成人教授4. ( B )开始能够正确地辨别以自身为中心的左右方位。

A.3-5岁儿童B. 5岁儿童C.3岁儿童D. 2~5岁儿童5.在方位知觉的发展中,儿童在( B )能够正确辨别前后。

A.3岁B.4岁C.5岁D.6岁6.人们吃过糖以后再吃橘子,会感到橘子很酸,这种现象属于( B )A.感觉适应B.相继对比C. 同时对比D.感觉相互作用7.( D )幼儿在画图时,能运用各种颜色调出需要的颜色,并能正确地说出黑、白红、蓝、绿、黄、棕、灰、粉红、紫等颜色的名称。

A.幼儿前期B.幼儿初期C.幼儿中期D.幼儿晚期8.( B )是对物体的空间关系和自己的身体在空间所处位置的知觉,包括辨别上、下前、后、左、东、西、南、北、的知觉。

A.空间知觉B.方位知觉C.时间知觉D.距离知觉9.知觉对象由许多具有不同特征的部分组成,但人们并不认为它是许多个别孤立的部分,而总是把它看作一个整体,这是知觉的( B )。

A.选择性B.整体性C.理解性D.恒常性10.“花瓶人头双关图中的花瓶、人头都易被感知”,这体现的是把对象从背景中分开来。

它受( B )的影响。

A.对象的活动性B.对象与背景的差别C.刺激物本身各部分的组合D.教师的言语与直观材料的相结合11.在空间知觉中,对物体属性的知觉不包括( D )。

A. 方位知觉B. 形状知觉C.距离知觉D. 颜色知觉12. 人生最早出现的认识过程是( A )。

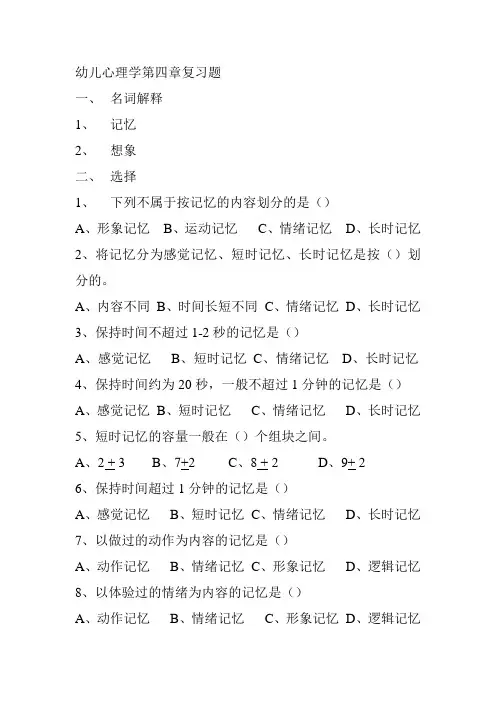

幼儿心理学第四章复习题一、名词解释1、记忆2、想象二、选择1、下列不属于按记忆的内容划分的是()A、形象记忆B、运动记忆C、情绪记忆D、长时记忆2、将记忆分为感觉记忆、短时记忆、长时记忆是按()划分的。

A、内容不同B、时间长短不同C、情绪记忆D、长时记忆3、保持时间不超过1-2秒的记忆是()A、感觉记忆B、短时记忆C、情绪记忆D、长时记忆4、保持时间约为20秒,一般不超过1分钟的记忆是()A、感觉记忆B、短时记忆C、情绪记忆D、长时记忆5、短时记忆的容量一般在()个组块之间。

A、2 + 3B、7+2C、8 + 2D、9+ 26、保持时间超过1分钟的记忆是()A、感觉记忆B、短时记忆C、情绪记忆D、长时记忆7、以做过的动作为内容的记忆是()A、动作记忆B、情绪记忆C、形象记忆D、逻辑记忆8、以体验过的情绪为内容的记忆是()A、动作记忆B、情绪记忆C、形象记忆D、逻辑记忆9、以事物的形象为主要内容的记忆是()A、动作记忆B、情绪记忆C、形象记忆D、逻辑记忆10、以有内在逻辑性的信息为主要内容的记忆是()A、动作记忆B、情绪记忆C、形象记忆D、逻辑记忆11、感觉记忆又称()A、瞬时记忆B、短时记忆C、长时记忆D、形象记忆12、记忆的首要环节是()A、识记B、保持C回忆D、遗忘13、幼儿看天空中的云,自然地把它们想象成小白兔、羊群、波浪等属于()A、无意想象B、有意想象C、再造想象D、创造想象三、填空1、德国心理学家()揭示了遗忘的规律:遗忘的进程先()后(),到了一定时间之后,就不再产生遗忘了。

2、幼儿的记忆以()为主导,()与()均有所发展。

3、影响幼儿记忆的因素有()、()、()、外加动机。

4、表象可以分为()和()。

5、表象具有()和()的特点。

6、梦是一种典型的().四、问答题1、如何激活和培养孩子的想象力?2、幼儿想象有何特点?3、培养幼儿记忆能力的策略与方法有哪些?4、影响幼儿记忆的因素有哪些?。

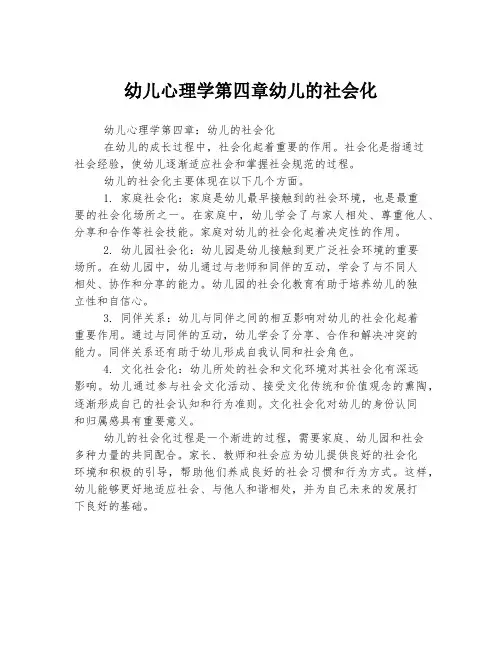

幼儿心理学第四章幼儿的社会化

幼儿心理学第四章:幼儿的社会化

在幼儿的成长过程中,社会化起着重要的作用。

社会化是指通过

社会经验,使幼儿逐渐适应社会和掌握社会规范的过程。

幼儿的社会化主要体现在以下几个方面。

1. 家庭社会化:家庭是幼儿最早接触到的社会环境,也是最重

要的社会化场所之一。

在家庭中,幼儿学会了与家人相处、尊重他人、分享和合作等社会技能。

家庭对幼儿的社会化起着决定性的作用。

2. 幼儿园社会化:幼儿园是幼儿接触到更广泛社会环境的重要

场所。

在幼儿园中,幼儿通过与老师和同伴的互动,学会了与不同人

相处、协作和分享的能力。

幼儿园的社会化教育有助于培养幼儿的独

立性和自信心。

3. 同伴关系:幼儿与同伴之间的相互影响对幼儿的社会化起着

重要作用。

通过与同伴的互动,幼儿学会了分享、合作和解决冲突的

能力。

同伴关系还有助于幼儿形成自我认同和社会角色。

4. 文化社会化:幼儿所处的社会和文化环境对其社会化有深远

影响。

幼儿通过参与社会文化活动、接受文化传统和价值观念的熏陶,逐渐形成自己的社会认知和行为准则。

文化社会化对幼儿的身份认同

和归属感具有重要意义。

幼儿的社会化过程是一个渐进的过程,需要家庭、幼儿园和社会

多种力量的共同配合。

家长、教师和社会应为幼儿提供良好的社会化

环境和积极的引导,帮助他们养成良好的社会习惯和行为方式。

这样,幼儿能够更好地适应社会、与他人和谐相处,并为自己未来的发展打

下良好的基础。

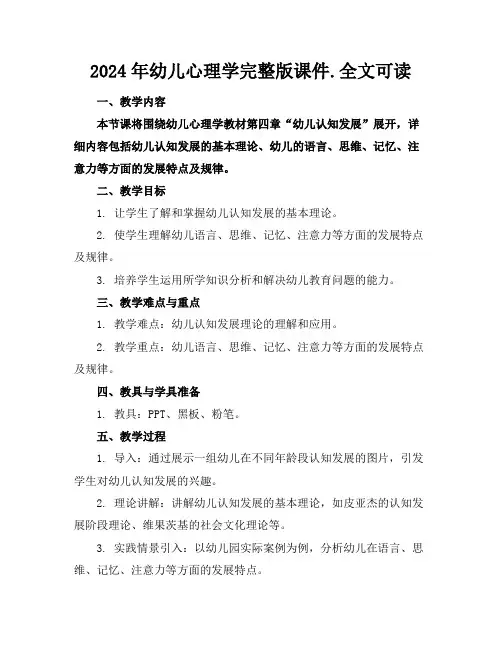

2024年幼儿心理学完整版课件.全文可读一、教学内容本节课将围绕幼儿心理学教材第四章“幼儿认知发展”展开,详细内容包括幼儿认知发展的基本理论、幼儿的语言、思维、记忆、注意力等方面的发展特点及规律。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握幼儿认知发展的基本理论。

2. 使学生理解幼儿语言、思维、记忆、注意力等方面的发展特点及规律。

3. 培养学生运用所学知识分析和解决幼儿教育问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:幼儿认知发展理论的理解和应用。

2. 教学重点:幼儿语言、思维、记忆、注意力等方面的发展特点及规律。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、粉笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组幼儿在不同年龄段认知发展的图片,引发学生对幼儿认知发展的兴趣。

2. 理论讲解:讲解幼儿认知发展的基本理论,如皮亚杰的认知发展阶段理论、维果茨基的社会文化理论等。

3. 实践情景引入:以幼儿园实际案例为例,分析幼儿在语言、思维、记忆、注意力等方面的发展特点。

4. 例题讲解:针对幼儿认知发展中的关键问题,如幼儿语言发展、思维发展等,进行例题讲解。

5. 随堂练习:布置一些与幼儿认知发展相关的题目,让学生当堂完成,巩固所学知识。

七、作业设计1. 作业题目:(1)简述皮亚杰的认知发展阶段理论。

(2)分析幼儿语言、思维、记忆、注意力等方面的发展特点。

(3)结合实际案例,谈谈如何促进幼儿认知发展。

2. 答案:(1)皮亚杰的认知发展阶段理论包括感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段。

(2)幼儿在语言、思维、记忆、注意力等方面的发展特点包括:语言发展迅速,逐渐掌握语法规则;思维具有具体性、直观性、自我中心性;记忆以机械记忆为主,逐渐发展意义记忆;注意力集中时间短,容易分散。

(3)促进幼儿认知发展的方法有:创造丰富的语言环境,提高幼儿语言表达能力;设计有趣的游戏活动,激发幼儿思维潜能;合理安排教育活动,培养幼儿注意力;关注幼儿个体差异,因材施教。

本文由llzhou2002贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。

建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。

幼儿心理学第四章幼儿的注意习题一、单项选择题 1.注意的两个主要特点是( )。

A.指向性和集中性 B.鲜明性和选择性 C.清晰性和指向性 D.清晰性和集中性 2.“聚精会神”“仔细”主要描绘的是注意的什么特点( )。

、 A.指向性 B.集中性 C.清晰性 D.鲜明性 3.注意使儿童对环境中的各种刺激反应不一,总是舍弃一些信息。

这是注意的( )功能。

A.调节 B.整合 C.维持 D.选择 6.人在高度集中自己的注意时,注意指向的范围就( )。

A.不变 B.扩大 C.缩小 D.以上都有可能 7.注意是一种( )。

A.独立的心理过程 B.认识风格 C.心理现象 D.个性特征 8.儿童一进商场就被漂亮的玩具吸引,儿童在这一刻出现的心理现象是( )。

A.注意 B.想像 C.需要 D.思维 9.注意使儿童的游戏、学习等活动顺利进行,这是注意的( )功能。

A.整合 B.维持 C.调节 D.选择 10.注意使儿童根据环境变化,及时调整自己的行动,为应付外来刺激做出相应准备,从而适应环境,这是注意的( )功能。

A.调节 B.整合 C.维持 D.选择 11.使感知的信息进入长时记忆的是( )。

A.注意 B.动机 C.目的 D.需要 12.不属于先天条件反射的注意是( )。

A.有意注意 B.无意注意 C.定向性注意 D.选择性注意 l 3.儿童出生后就出现了注意现象,这实质上是一种( )。

A.选择性注意 B.有意注意 C.定向性注意 D.随意注意 14.3--6 岁儿童注意发展的特征是( )。

A.无意注意占优势 B.有意注意占优势 C.注意的发展不受语言支配 D.有意注意和无意注意均衡发展 15.天空中过往飞机的轰鸣引起儿童不由自主的注意,这是( )。

A.有意注意 B.无意注意 C.有意注意和无意注意两者均有 D.选择性注意 16.儿童不受窗外其他孩子玩耍的笑声吸引,努力控制自己,专心做功课,这是( )。

幼儿心理学第四章幼儿的注意习题一、单项选择题1注意的两个主要特点是。

A 指向性和集中性B鲜明性和选择性C清晰性和指向性D清晰性和集中性2“聚精会神”、“仔细”主要描绘的是注意的什么特点。

A指向性B集中性C清晰性D鲜明性3注意使儿童对环境中的各种刺激反应不一总是舍弃一些信息。

这是注意的功能。

A调节B整合C维持D选择6人在高度集中自己的注意时注意指向的范围就。

A不变B扩大C缩小D以上都有可能7注意是一种。

A独⒌男睦砉 ?B认识风格C心理现象D个性特征8儿童一进商场就被漂亮的玩具吸引儿童在这一刻出现的心理现象是。

A注意B想像C需要D思维9注意使儿童的游戏、学习等活动顺利进行这是注意的功能。

A整合B维持C调节D选择10注意使儿童根据环境变化及时调整自己的行动为应付外来刺激做出相应准备从而适应环境这是注意的功能。

A调节B整合C维持D选择11使感知的信息进入长时记忆的是。

A注意B动机C目的D需要12不属于先天条件反射的注意是。

A有意注意B无意注意C定向性注意D选择性注意l 3儿童出生后就出现了注意现象这实质上是一种。

A 选择性注意B有意注意C定向性注意D随意注意143--6岁儿童注意发展的特征是。

A无意注意占优势B有意注意占优势C注意的发展不受语言支配D有意注意和无意注意均衡发展15天空中过往飞机的轰鸣引起儿童不由自主的注意这是。

A 有意注意B无意注意C有意注意和无意注意两者均有D选择性注意16儿童不受窗外其他孩子玩耍的笑声吸引努力控制自己专心做功课这是。

A有意注意B无意注意C有意注意和无意注意两者均有D选择性注意17儿童从事一项活动能够善始善终说明他的注意具有很好的。

A广度B稳定性C分配能力D范围18儿童在绘画时常常顾此失彼说明儿童注意的较差。

A广度B稳定性C分配能力D范围19注意是感知觉的。

A开端B条件C发展D目的20某小朋友在语言活动中认真、完整地听完了老师讲的故事。

这说明该小朋友具有。

A注意的选择性B注意的范围C注意的稳定性D注意的分配二、填空题1注意指心理活动对一定对象的______和____________和______是两个特点。

《幼⼉⼼理学》第四章幼⼉的社会化第四章幼⼉的社会化什么是幼⼉的社会化?所谓社会化,是指⼉童在⼀定的社会条件下逐渐学习掌握社会规范、正确处理⼈际关系,妥善⾃治,从⽽客观的适应社会⽣活的⼼理发展过程。

第⼀节幼⼉语⾔的发展3-4岁时幼⼉词汇量快速⼤战的时期。

词从语法上可分为实词和虚词两⼤类。

幼⼉⼀般先掌握实词,再掌握虚词。

实词中上最先掌握名词。

消极词汇与积极词汇:幼⼉运⽤词汇的能⼒了,收到认知发展⽔平的制约。

凡是幼⼉能理解也⽤对了的词,我们城市为积极消极词汇与积极词汇词汇。

反之,幼⼉,虽然能理解却不能争取使⽤的词,我们称之为消极词汇。

四、幼⼉语⾔能⼒的发展语⾔能⼒是指幼⼉如何运⽤语⾔进⾏⼈际交往的能⼒,这是反映⼉童语⾔⽔平的重要标志。

(4种)(⼀)适合的表达⽅式(⼆)连贯的复述能⼒(三)⾏动的调节能⼒⾃我中⼼语⾔有三种表现形式。

⾃我中⼼语⾔有三种表现形式1. 重复。

⼉童重复或⼩声说出他听到的话,他重复这些句⼦仅仅是因为他⾼兴这样做。

2. 独⽩。

⼉童⼤声的对⾃⼰讲话,似乎在思考着问题。

3. 集体独⽩。

当其他⼉童在场时,⼉童⼤声的⾃说⾃话,但其他⼉童并不听他讲的话,说话者也不需要别⼈对他的话作出反应。

⼉童逐渐出现了社会化语⾔,其表现形式有四种:⼉童逐渐出现了社会化语⾔,其表现形式有四种1. 适应性告知。

⼉童⼒求把某些事情告诉他的听众⽽不是讲给⾃⼰听,也就是传递⾃⼰的意思。

如“这边不能过去的”2. 批评和嘲笑。

⼉童有时在强烈的情感因素下,会肯定⾃⼰⽽贬低别⼈。

如“我的这本书⽐你的好看”3. 命令、请求和威胁。

这类语⾔在⼉童中有明显的相互作⽤。

如“过去点,这边要放玩具的”4. 问题与回答。

⼉童会提出很多问题,同时⼤多要别⼈答复,⼉童的回答往往是有关命令和请求的答复。

如“你把玩具还给我好吗?”“不要,我还没玩好呢”⼤约到6 、7岁,⼉童的⾃我中⼼语⾔逐渐向社会化语⾔过度(四)语⾔发展中的个别差异从1~2岁⼉童语⾔的习惯策略上看,有指物质策略和表现策略两类。

第四章 婴儿的认知发展――学习辅导一、婴儿感知觉研究的方法(一)反射法新生儿出生的时候已经具备了一套完整的无条件反射装置,包括吸吮反射、抓握反射、觅食反射、瞳孔反射等。

如果某个刺激就引出相应的无条件反射行为,这说明婴儿能感觉到该刺激,否则就很难判断。

(二)习惯化与去习惯化当一个新异刺激出现时,婴儿会产生许多身体变化或反应,比如头部或眼部运动、呼吸或心跳频率的变化。

但如果同样的刺激反复出现,婴儿的反应就会越来越弱,直到完全消失。

这样一个过程,就是习惯化的过程。

此时,如果再出现一个新的刺激,婴儿的身体可能又会发生新的变化,这个过程被称为去习惯化。

例如当婴儿听到b 的声音……p 的声音……。

如果婴儿产生了去习惯化现象,说明他们能够区分前后两种不同的刺激,如果婴儿对后一个刺激没有任何反应,则说明两个刺激物的差异过于细微,婴儿察觉不到。

婴儿能对各种各样的刺激物表现出习惯化和去习惯化,因此,这种方法是测量婴儿感觉和知觉能力的有效方法。

最近有一些研究者利用习惯化和去习惯化的方法发现,婴儿若能长时间地注意与前一刺激类似的对象,这些婴儿在后几年的智商测定中得分也较高。

这一发现吸引了许多人的注意,图 在实验的第一阶段呈现给婴儿一幅儿童的脸部图片,使之产生习惯化后,在第二阶段加入另一幅老人脸部图片。

观察婴儿此时的反应来判定婴儿是否对新刺激表现出去习惯化。

图 习惯化这一概念能够帮助我们理解为何在如此嘈杂的环境中这个婴儿依然睡得很香。

研究人员试图利用这种方法增加IQ的可预测性。

(三)视觉偏好法所谓视觉偏好法是指研究者同时给婴儿呈现至少两种刺激,观察婴儿是否对其中的一个更感兴趣。

范茨同时给婴儿出示两个图案,测量婴儿注视每个图案的时间。

结果发现,婴儿喜欢中等复杂水平的某一类图案。

随着现代技术的发展,如眼动技术的出现,实验不仅能测量婴儿注视哪一个刺激,而且能精确测量婴儿正在注视哪个地方及怎样从刺激的一个部分扫描到另一部分。

眼动记录不仅有助于确定婴儿在辨别刺激时利用了什么信息,也能够表明刺激的哪些方面引起婴儿注意或在哪些方面婴儿能够维持注意。