宫腔镜在异常子宫出血的临床应用分析

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

宫腔镜检查在异常子宫出血患者的应用与分析[摘要] 目的探讨宫腔镜检查在异常子宫出血患者诊断与治疗中的应用价值。

方法回顾性分析107例异常子宫出血患者宫腔镜检查结果。

结果 107例宫腔镜检查者宫腔未见异常37例,子宫内膜息肉27例,子宫内膜增生过长22例,子宫内膜癌1例,子宫粘膜下肌瘤9例,不全流产2例,宫腔粘连2例,子宫内膜炎1例,宫腔节育器异常6例(其中节育器嵌顿5例,宫内双节育器1例)。

结论造成异常子宫出血原因较多,目前主要病因还是宫内良性病变为主,由于宫腔镜可以直视子宫腔形态、内膜、输卵管开口及子宫颈管等,及时明确宫内病变的部位、外观、及范围,从而减少了漏诊率,提高了诊断的准确率和治疗效果。

故宫腔镜诊断异常子宫出血临床效果好,值得应用。

[关键词] 宫腔镜;异常子宫出血[中图分类号] r711.52[文献标识码] a[文章编号] 1005-0515(2011)-07-357-011 资料与方法1.1 临床资料回顾性分析2010年11月至2011年4月居住我院异常子宫出血(abnormal uterine bleeding,aub)患者。

年龄26-68岁,平均41.3岁;出血时间2天-3月,平均12.6天;临床主要表现为月经异常(包括月经频发,经期延长,经量增多或减少,淋漓出血),不规则阴道出血,绝经后阴道流血。

检查时间选择在月经后3-5天,不规则出血及绝经后出血尽量选择在出血停止或出血较少时进行。

1.2 方法采用德国wisap宫腔镜检查系统,5%gs作为膨宫液(糖尿病患者采用ns或20%甘露醇注射液作为膨宫液)。

流量250ml/min,压力100-110mmhg。

术前常规行白带检查及血常规,血凝,心电图,阴道彩超。

术中用丙泊酚静脉麻醉并心电监护。

宫腔镜缓慢进入,由远及近观察宫腔整体形态,依次检查子宫前壁,左宫角,左输卵管口,后壁,右宫角,右输卵管口,及子宫底,缓慢退镜观察宫颈管。

检查完毕后行宫内膜或宫内病变组织病理学检查。

论 著惊惕不安、甚则不能自主的一种病症,属中医“心悸”的范畴,气虚、阴虚、痰浊、血瘀构成了其病机的四个主要环节。

“双固”即固先天之本(肾)和后天之本(脾),“一通”即随证取穴以泻邪。

本实验运用“双固一通”的针法,取穴关元、足三里、内关,其中关元穴培元补肾以固先天之本,足三里益胃健脾以固后天之本,内关穴强心通络以治其标。

表2 “双固一通”针法Er k 磷酸化程度的影响组别p -Erk/t -Er k 空白对照组0.91±0.26模型组 2.08±0.55“双固一通”组1.07±0.31▲ ▲P >0.05vs 空白对照组;▲P <0.01v s 模型组丝裂原活化蛋白激酶(mitogen -activated protein kinase ,MAP K )是20世纪90年代以来发现的最重要生长信号调节蛋白,起着多种信号的交汇点或共同通路的作用[1]。

MA P K 家族具有四个成员:MAP K/Er k ,C -Jun N -端激酶/应激激活的蛋白激酶,P38MA P K 和ER K5/BM K 1,其中细胞外信号调节激酶(Erk )与细胞生长、分化和增殖的调控关系尤为密切[1],p -Er k 为其活化形式,既往的研究已证实心肌肥大和MAP K /Er k 的信号通路有关[2],人类肥大和衰竭心肌Erk 、P38MAP K 、SAP K 以及其他一些MAP K 成分的含量均有升高,过度表达ME K 1/2或Ra s 的转基因小鼠有明显的心肌肥大[3]。

胞内的信号传导通路是胞外刺激与核内基因活化的耦联环节,对于心肌细胞肥大的发生发展起到重要作用。

心肌肥厚的分子机制是肥大刺激信号诱导了核内基因表达的改变,不同的刺激使用了不同的信号“开关”和传导通路从而导致了不同的生化和转录反应[4]。

MA P K 及其介导的信号途径是它们可活化的重要信号通路之一。

本研究结果显示,模型组p -Erk 、p -Erk/t -Er k 明显高于空白对照组和“双固一通”组,“双固一通”组心肌p -Er k 、p -Er k/t -Erk 均低于模型组,而三组t -Erk 水平无显著性差异,提示L -Thy 诱导心肌肥厚以及“双固一通”针法治疗过程中,Er k 活化增加与心肌肥厚关系密切,“双固一通”针法可抑制甲亢性心肌病大鼠心肌组织中Erk 的活化,但对Erk 总量无影响。

宫腔镜在异常子宫出血的临床应用分析【摘要】目的对异常子宫发生出血治疗中应用宫腔镜的临床价值进行分析和探讨。

方法对异常子宫出血患者实施宫腔镜进行检查的临床效果进行分析。

结果异常子宫出血的原因包括:57例属于子宫内膜息肉疾病, 13例属于宫颈管息肉疾病, 4例属于子宫粘膜下出现肌瘤, 17例属于妊娠物遗留, 5例属于子宫的内膜炎症, 1例属于子宫内膜癌症, 14例属于宫腔粘连疾病, 13例属于节育器发生移位, 80例患者的宫腔检查结果正常。

结论使用宫腔镜能够对子宫的病因准确的查找出来,然后实施对症治疗,治疗的时间大大减少,临床的效果显著。

【关键词】宫腔镜;异常子宫出血;临床应用阴道出血的致病原因包括:由于卵巢内分泌紊乱引起异常的子宫出血症状、妊娠导致子宫出血症状、生殖器发生病变或出现肿瘤的症状等。

常规治疗方法包括:对生殖器实施b超检查、实施刮宫、药物治疗等。

目前宫腔镜越来越多的应用在了异常子宫出血的检查以及治疗过程中,对异常子宫出血治疗起到很大的作用。

本次研究对异常子宫出血患者实施宫腔镜检查,对其临床应用价值进行了分析。

1 资料与方法1. 1 一般资料本院在2011年3月到2012年3月共收治204例异常子宫出血患者,均进行宫腔镜检查。

患者年龄段为:18~63岁,患者属于已婚或经历过性生活。

致病原因有:子宫内膜息肉疾病、宫颈管息肉疾病、子宫粘膜下出现肌瘤疾病、妊娠物遗留疾病、子宫的内膜发生炎症、子宫内膜出现癌变、宫腔粘连疾病以及节育器移位疾病和子宫的功能紊乱疾病。

1. 2 治疗方法全部患者在实施手术之前,医生要详细了解患者的患病史、进行妇科常规检查、对血液常规以及血型进行检查、对尿液常规以及尿液的hcg进行检查、对凝血功能进行检查、对白带常规进行检查、实施妇科b超检查、实施心电图检查、实施宫颈tct检查,将妇科出现急性炎症患者、心脏功能和肺部功能出现异常的患者、妇科出现恶性肿瘤患者进行排除。

患者在月经后的3~7 d进行检查,手术前的3 d内停止进行性生活,阴道发生出血患者要在阴道不再出血以后或者出血得到控制以后实施检查。

宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的临床价值1. 引言1.1 背景介绍随着人口老龄化的加剧和女性生活压力的增加,围绝经期异常子宫出血已成为影响女性生活质量的常见问题。

围绝经期异常子宫出血是指在绝经前后出现的不规则或过多的子宫出血,给患者的生活带来了极大的困扰和痛苦。

传统治疗方法如药物治疗和介入手术治疗存在效果不佳或复发率高的缺点。

本文旨在探讨宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的临床价值,为临床医生提供参考依据,并促进宫腔镜手术在该领域的进一步推广和应用。

1.2 研究目的本研究旨在探讨宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的临床价值。

具体目的包括:1. 评估宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的有效性和安全性,分析手术治疗对患者的疗效和生活质量的影响。

2. 探讨宫腔镜手术在治疗围绝经期异常子宫出血中的优势和局限性,比较其与传统手术及药物治疗的差异。

3. 研究宫腔镜手术在围绝经期异常子宫出血患者中的应用情况及临床效果,为临床医生提供指导和参考。

通过这些研究目的的实现,我们将更全面地了解宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的临床价值,为进一步推广和应用该治疗方法提供科学依据和支持。

1.3 研究意义围绝经期异常子宫出血的研究意义主要体现在以下几个方面:2. 促进技术进步:宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血需要高超的操作技巧和丰富的临床经验,借助宫腔镜手术不断完善和发展,有利于推动妇科微创手术技术的进步,提高手术治疗水平。

3. 提升患者生活质量:围绝经期异常子宫出血严重影响患者的生活质量和心理健康,宫腔镜手术治疗具有明显的优势,能够快速有效地缓解症状,减少患者痛苦,提升患者生活质量。

研究围绝经期异常子宫出血的宫腔镜手术治疗具有重要的临床意义和推广应用价值。

2. 正文2.1 围绝经期异常子宫出血的临床特点围绝经期异常子宫出血是指女性在绝经前出现异常子宫出血的情况,通常在绝经前5年内发生。

其临床特点主要包括月经不规律、持续时间延长、周期缩短等。

宫腔镜治疗异常子宫出血80例临床分析异常子宫出血是妇科常见病,包括黏膜下子宫肌瘤、子宫内膜息肉及功能失调性子宫出血等。

2009年3月~2012年2月应用宫腔镜治疗上述疾病患者80例,取得良好疗效,现将结果报告如下。

资料与方法2009年3月~2012年2月收治黏膜下子宫肌瘤患者29例,子宫内膜息肉35例,功能失调性子宫出血12例,稽留流产4例。

术前完善各项辅助检查,无宫腔镜电切术绝对禁忌证。

年龄18~69岁,平均31岁,无生育史8例,其中月经过多46例,月经期延长伴不规则出血34例,合并贫血53例,其中轻度贫血33例,中度贫血12例,重度贫血8例。

术前准备:如患者贫血应输血使血红蛋白>80g/l,并注意无血糖升高,行子宫b超了解子宫大小、形态、位置,术前禁食灌肠,术前48小时予米非司酮50mg,每12小时1次×3次口服或术前2小时肛门塞米索前列醇600μg以软化扩张宫颈。

手术时间及麻醉方法:尽量选择在月经干净3~7天之内手术,采用静脉麻醉或连续硬膜外麻醉。

手术方法:手术器械采用直管型检查用宫腔镜和手术用宫腔镜(外鞘直径9mm,为持续灌洗或宫腔电切镜),配备电视显微系统,以5%葡萄糖溶液持续灌洗,膨宫压力100~150mmhg,膨宫液流量100~120ml/分,电切功率80~100w,电凝功率60~70w,患者取膀胱截石位,常规消毒铺巾后,宫颈扩张至10号,置入检查镜,首先观察宫腔情况,确定病变部位,对于功血患者,宫腔未见内膜息肉及肌瘤,只表现为内膜增厚者,取出宫腔镜,先行吸宫,将内膜尽可能吸出,以保证手术彻底性。

对子宫内膜息肉用电切环自其根部切除,本组有3例息肉位于宫角处,只好在宫腔镜直视下以微型活检钳夹持取出。

对于子宫黏膜下肌瘤,首先观察宫腔内肌瘤的大小,部位与肌层的关系,对有蒂肌瘤,可先切除部分肌瘤蒂部,再用有齿卵圆钳钳夹持瘤体,不断拧转,直至将瘤体取出;对无蒂肌瘤,埋藏在肌层部分接近50%或>50%的,在b超监视下同腹式肌瘤剥除一样,切开肌瘤及肌层之间的分界层,利用镜体可剥离肌层,电切部分瘤体,其余卵圆钳钳夹,不断拧转,边操作边用缩宫素将肌瘤挤入宫腔,以便切除。

宫腔镜在诊治异常子宫出血中的临床效果分析杜贤莉发布时间:2023-07-05T09:49:42.019Z 来源:《中华医学信息导报》6期作者:杜贤莉[导读] 目的:分析宫腔镜诊治异常子宫出血的效果。

四川达州宣汉县人民医院 636150摘要:目的:分析宫腔镜诊治异常子宫出血的效果。

方法:选取2021年1月~2023年1月本院收治的82例异常子宫出血患者,均采用宫腔镜检查。

然后将其1:1随机分成对照组与试验组:对照组实施宫腔镜下刮宫术,试验组实施宫腔镜下电切术。

统计宫腔镜检查结果,对比手术治疗结局。

结果:1)82例患者中,宫腔镜检出80例,检出率为97.56%。

2)相较于对照组,试验组患者的手术用时、下床活动和住院天数均明显缩短,有显著性差异(P<0.01)。

3)试验组术后并发症率低于对照组(4.88%vs12.20%),但无统计学差异(P>0.05)。

结论:宫腔镜诊断异常子宫出血的准确性高,其中宫腔镜下电切术的治疗效果优于刮宫术,可加快患者的恢复速度,提示医生合理选用。

关键词:异常子宫出血;宫腔镜;诊治效果;并发症异常子宫出血是妇科常见疾病,指的是月经频率、经期出血量或持续时间发生异常,俗称为“月经失调”。

该疾病发生后,不仅影响正常工作和生活,还可能造成排卵功能障碍,是导致不孕的一个重要原因[1]。

临床诊疗时,宫腔镜在临床上的应用更为广泛,具有安全无创、痛苦轻、恢复快的优点,得到患者的认可与支持。

基于此,本研究选取本院收治的82例异常子宫出血患者为对象,分析了宫腔镜在临床诊治中的应用价值,报告如下。

1资料与方法1.1 临床资料2021年1月~2023年1月选取本院收治的82例异常子宫出血患者为研究对象。

制作随机数字,将其1:1划入对照组与试验组,每组41例。

对照组基本资料:已婚33例、未婚8例,两者构成比为80.49%和19.51%;年龄范围20~63岁,平均为(31.46±11.25)岁;病程3~12个月,平均为(7.46±2.80)个月。

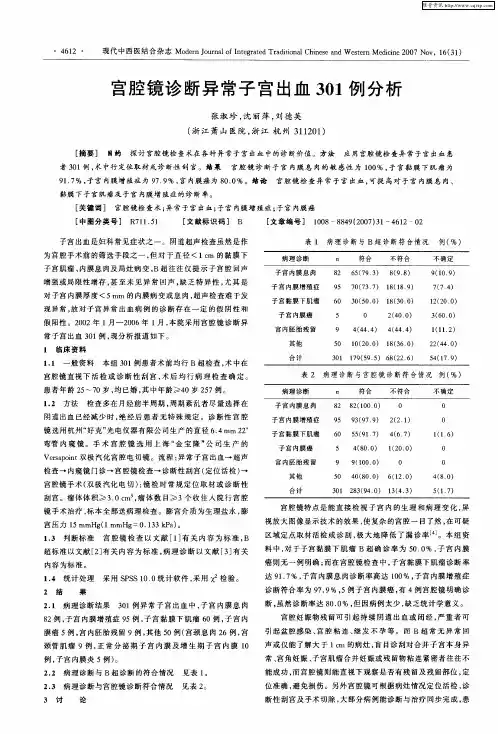

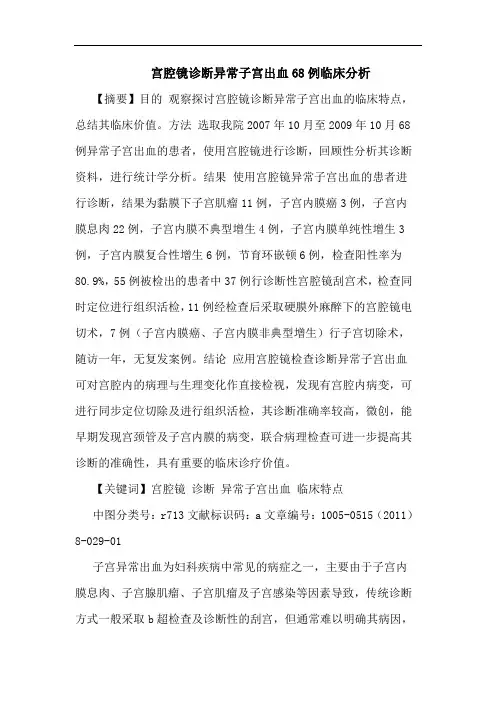

宫腔镜诊断异常子宫出血68例临床分析【摘要】目的观察探讨宫腔镜诊断异常子宫出血的临床特点,总结其临床价值。

方法选取我院2007年10月至2009年10月68例异常子宫出血的患者,使用宫腔镜进行诊断,回顾性分析其诊断资料,进行统计学分析。

结果使用宫腔镜异常子宫出血的患者进行诊断,结果为黏膜下子宫肌瘤11例,子宫内膜癌3例,子宫内膜息肉22例,子宫内膜不典型增生4例,子宫内膜单纯性增生3例,子宫内膜复合性增生6例,节育环嵌顿6例,检查阳性率为80.9%,55例被检出的患者中37例行诊断性宫腔镜刮宫术,检查同时定位进行组织活检,11例经检查后采取硬膜外麻醉下的宫腔镜电切术,7例(子宫内膜癌、子宫内膜非典型增生)行子宫切除术,随访一年,无复发案例。

结论应用宫腔镜检查诊断异常子宫出血可对宫腔内的病理与生理变化作直接检视,发现有宫腔内病变,可进行同步定位切除及进行组织活检,其诊断准确率较高,微创,能早期发现宫颈管及子宫内膜的病变,联合病理检查可进一步提高其诊断的准确性,具有重要的临床诊疗价值。

【关键词】宫腔镜诊断异常子宫出血临床特点中图分类号:r713文献标识码:a文章编号:1005-0515(2011)8-029-01子宫异常出血为妇科疾病中常见的病症之一,主要由于子宫内膜息肉、子宫腺肌瘤、子宫肌瘤及子宫感染等因素导致,传统诊断方式一般采取b超检查及诊断性的刮宫,但通常难以明确其病因,容易造成漏、误诊。

宫腔镜检查(hysteroscopy)是一种通过膨宫介质来扩张宫腔后,使用透镜和纤维导光束向宫腔内导入冷光源[1],对宫颈管及宫腔内组织结构直视检查,并针对病变组织进行定位取材送检,并可在直视下行宫腔内的手术,是目前临床上应用较广的新型诊疗方法,本文通过观察探讨宫腔镜诊断异常子宫出血的临床特点,总结其临床价值如下:1 资料与方法1.1 一般资料选取我院2007年10月至2009年10月68例异常子宫出血的患者,年龄28~57岁,平均年龄35.5岁,异常子宫出血时间为15~35天,平均天数22.5天,事先均经过b超与妇科常规检查,排除生殖道炎症,使用宫腔镜进行诊断,回顾性分析其诊断资料,进行统计学分析。

探讨宫腔镜下电切术与宫腔镜下刮宫术治疗异常子宫出血的临床对比引言:异常子宫出血是一种常见的妇科问题,给患者的生活和健康带来了严重影响。

宫腔镜技术作为一种微创手术技术,已经成为治疗异常子宫出血的首选方法。

而在宫腔镜下电切术和宫腔镜下刮宫术两种手术方式中,各自具有独特的优势和劣势。

本文旨在探讨这两种手术方式在治疗异常子宫出血中的临床对比。

一、宫腔镜下电切术宫腔镜下电切术是一种利用高频电刀将子宫内膜病变点灼烧、切割或凝固的手术方式。

该手术可以直观地观察子宫腔内的情况,通过电切术快速、精确地切除病变部位。

优势:1.高度准确:宫腔镜的操作视野清晰,可以准确地切除子宫内膜病变部分,提高手术的成功率。

2.微创性强:手术过程创伤小、出血少,恢复时间短,可以减少对患者身体的损伤和疼痛。

3.保留子宫的机会更大:对于想要保留子宫的患者来说,宫腔镜下电切术可以通过切除病变部分,保留正常子宫组织,从而提高了保留子宫的机会。

劣势:1.适应症限制:宫腔镜下电切术适用于子宫内膜增生、子宫内膜异位症等病变,但对于一些严重的子宫病变如子宫肌瘤等则不适用。

2.术后恢复期:由于手术创伤较小,恢复期较短,但仍然存在少数患者术后可能出现轻度痛经、腹胀等不适症状。

二、宫腔镜下刮宫术宫腔镜下刮宫术是一种利用宫腔镜引导下的取材刮宫手术。

该手术通过宫腔镜引导下,刮取子宫内膜组织,达到治疗异常子宫出血的目的。

优势:1.适应症广泛:宫腔镜下刮宫术可以适用于各种引起异常子宫出血的疾病,如子宫肌瘤、子宫内膜增生、子宫腺肌症等。

2.即刻见效:刮宫术可以直接和迅速地切除异常子宫内膜,改善子宫出血症状,使患者几乎立刻缓解症状。

劣势:1.出血风险增加:刮宫手术会刮取子宫内部的组织,因此可能会导致术后出血的风险增加。

2.保留子宫的机会较低:刮宫术相对于电切术来说,切除组织范围更广,不太适用于想要保留子宫的患者。

结论:无论是宫腔镜下电切术还是宫腔镜下刮宫术,在治疗异常子宫出血中都有其独特的优势和适应症。

宫腔镜在异常子宫出血诊疗中的临床应用摘要目的:探讨宫腔镜在异常子宫出血诊疗中的临床应用。

方法:收治异常子宫出血患者105例,回顾分析临床资料。

结果:宫腔镜检查与病理检查结果进行比对,宫腔镜诊断与病理符合率90%。

结论:在异常子宫出血的诊疗中,宫腔镜能直接检视子宫腔内的生理和病理变化,能准确地描述病灶部位及形态特征,避免了传统刮宫的盲目性和由此造成的漏诊及误诊。

目前宫腔镜检查已作为妇科诊断异常子宫出血的金标准。

关键词宫腔镜子宫异常出血诊疗子宫异常出血是妇科疾病最常见的症状之一[1]。

其发病原因较多,子宫腔内各种病变,如子宫内膜息肉、功能性子宫出血、子宫黏膜下肌瘤、子宫内膜癌、胚胎组织残留等都是引起异常子宫出血的常见原因[2]。

一般采用诊断性刮宫来诊断病因,但存在着一定的盲目性和高损害性,确诊率不高,宫腔镜检查可直视宫腔全景,并可同时定位取活检,是诊断子宫腔内病变的可靠方法。

2010~2011年对105例患者进行宫腔镜检查,现总结报告如下。

资料与方法2010~2011年收治异常子宫出血患者105例,年龄24~60岁,均因异常子宫出血就诊,临床表现为月经过多、月经频发或子宫不规则出血。

均经妇科检查、b超检查排除子宫占位性病变和子宫颈病变出血,未能确诊出血原因而进行宫腔镜检查。

方法:术前常规检查(血常规、白带、二对半、肝功、血糖),手术时间为月经干净后3天到排卵前期,排除被检查者有禁忌证,术前行阴道冲洗或擦洗。

患者取膀胱截石位,排空膀胱,采用腰麻。

采用宫颈钳将宫颈前唇夹持以探查宫腔大小,先注入少许膨宫液,再小心缓慢放置宫腔镜。

将膨宫液注入患者宫腔,使宫腔充盈,视野明亮。

转动镜体以按顺序进行全面观察。

先检查宫底和输卵管开口,再检查宫腔的前后、左右以及侧壁,最后再检查宫颈管。

将可疑处取活组织送病理检查。

结果诊断性刮宫诊断结果:子宫内膜息肉44例,子宫内膜炎18例,子宫内膜增殖症15例,子宫肌瘤7例,胎膜残留2例,子宫内膜癌2例,原因不明出血26例,对宫内病变诊断率40%。

宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的临床价值

围绝经期异常子宫出血对患者的生活和心理带来了很大的困扰。

随着年龄的增长,女性身体内的激素水平会发生变化,这一变化也会导致子宫内膜的发育和脱落出现异常,从而引起异常子宫出血。

患者会出现经期不规律、月经量增多、经期延长等情况,严重影响了患者的生活质量,甚至会引起贫血等严重后果。

这种情况也会给患者的心理带来沉重的负担,影响到患者的情绪和心理健康。

及时有效地治疗围绝经期异常子宫出血对患者的生活和心理健康具有极大的意义。

然后,宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的效果显著。

宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血可以通过直接观察和治疗子宫腔内的病变,达到安全、快速、有效的治疗效果。

宫腔镜手术可以通过切除子宫内膜异位病灶、息肉等病变,减少子宫内膜的增生和脱落,从而达到治疗围绝经期异常子宫出血的目的。

临床研究表明,宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的总有效率可以达到80%以上,取得了很好的治疗效果,得到了患者的广泛好评。

宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的效果显著,具有很高的临床价值。

宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的安全性良好。

宫腔镜手术是一种微创手术治疗方式,手术操作相对简单,创伤小、出血少、术后疼痛轻等优势使得患者更容易接受。

宫腔镜手术也具有较高的安全性,手术风险低,术后并发症少。

通过适当的术前检查和术中监测,可以有效减少手术风险,确保患者的安全。

宫腔镜手术治疗围绝经期异常子宫出血的安全性良好,得到了患者的广泛认可。

宫腔镜在异常子宫出血的临床应用分析

摘要目的探讨宫腔镜在异常子宫出血中的临床应用价值。

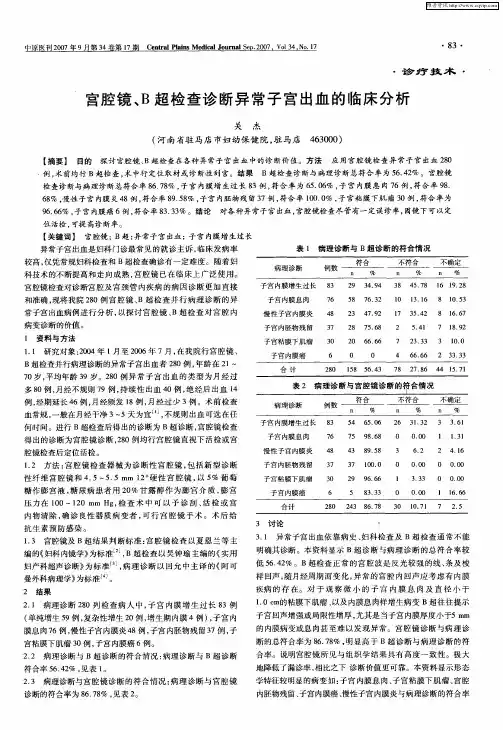

方法75例异常子宫出血患者均进行B超检查及宫腔镜检查,将检查结果同病理诊断结果进行对比,比较诊断符合率。

结果B超诊断符合率为57.33%(43/75),宫腔镜诊断符合率为86.67%(65/75),对比差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论宫腔镜在异常子宫出血诊断中符合率更高,更具临床推广价值。

关键词宫腔镜;B超;异常子宫出血;诊断价值

异常子宫出血是临床常见妇科病,经期持续时间过长、月经量大、非经期出血为其主要临床表现,长期子宫异常出血会造成妇女贫血的发生,严重影响患者身体健康及生活质量[1]。

为进一步探讨宫腔镜在异常子宫出血诊断中的应用价值,选取本院75例患者为研究对象,现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料选取本院2014年5月~2015年7月收治的异常子宫出血患者75例为本次研究对象,年龄27~55岁,平均年龄(37.56±6.43)岁,其中已婚52例,未婚23例,异常子宫出血时间14~35 d,平均时间(23.21±4.43)d。

上述患者均伴有子宫长期异常出血,且未采用性激素类药物治疗,排除合并生殖器感染及完全子宫纵隔等疾病患者、子宫恶性肿瘤病变患者。

1. 2 方法

1. 2. 1 B超检查方法取患者仰卧位,经阴检查,于患者盆腔内行斜切位、横切位、纵切位等多个切位的动态检查,记录相应检查结果,后同病理诊断结果进行对比。

1. 2. 2 宫腔镜检查方法宫腔镜检查前,叮嘱患者禁食4~6 h,检查前4 h 给予米索前列醇肛塞。

排空膀胱后取患者截石位,经由含碘伏棉签进行宫颈消毒。

采用扩张器扩张宫颈口至7号,注入生理盐水并维持膨宫压力为13~20 kPa,后采用宫腔镜进行观察。

观察过程中,首先对宫颈管异常情况进行查看,注意应从宫腔底部开始进行由内至外的检查,同时确保对宫腔颜色、内膜厚度等的观察,后进行输卵管开口、形态及宫腔口形态的观察,必要情况下行局部详细检查。

各项检查完成后,退出镜体并查看宫腔及宫颈情况,避免发生漏诊,后同病理学检查结果进行对比。

1. 3 统计学方法采用SPSS19.0统计学软件对数据进行统计分析。

计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。

P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

B超诊断符合率为57.33%(43/75),宫腔镜诊断符合率为86.67%(65/75),对比差异具有统计学意义(P<0.05)。

见表1。

3 讨论

异常子宫出血是妇科多发疾病,临床报道表明[2]该病具有发病范围广、年龄跨度大、病理原因复杂等特点,且较易受到外界因素的干扰。

异常子宫出血的发病机制复杂,但有临床研究认为[3],子宫腺肌瘤、子宫肌瘤、子宫内膜息肉及子宫感染等是造成异常子宫出血的重要原因,如不给予患者及时有效的诊断及治疗,会严重影响患者生活质量及身体健康。

临床以往对异常子宫出血的诊断主要采用B超、细胞学检查及诊断性刮宫等方法,其中B超检查是妇科进行临床诊断的重要手段,其具有操作简便、无创、痛苦小等优点,可对患者盆腔内包块情况进行检测,是一种有效的影像学判定方式。

B超检查主要是通过光点大小、亮暗、灰度等方式进行图像特性的显示,将患者各组织声抗情况作为依据而生成对应的回声及界面,且经由患者膀胱所构成的透声窗,可对患者盆腔组织病变情况及子宫轮廓进行详细观察。

但是该种诊断方式并不具备特异性,较难获取准确的诊断结果[4],且通常情况下妇科疾病病因复杂、影响因素较多,在进行异常子宫检查的过程中,并不能仅依靠病史、B超检查结果进行确定性诊断。

伴随着医学技术水平的进步及微创技术在临床中的推广,宫腔镜在妇科疾病检查中得到了更为广泛的应用,采用宫腔镜进行妇科检查,可对患者宫腔内病灶情况进行直观、清晰展示,同时可有效确定患者病灶大小及病灶部位,利于异常子宫出血诊断特异性的提升[5]。

且有临床报道表明[6],宫腔镜在微小子宫内膜息肉及<10 mm黏膜下肌瘤患者诊断中的优势作用明显,且经由宫腔镜辅助,可有效提升病变组织清除率,临床应用价值高。

在本次研究中,对75例患者均采用B超及宫腔镜检查,结果表明宫腔镜诊断符合率明显高于B超诊断符合率,差异具有统计学意义(P<0.05)。

总之,宫腔镜在异常子宫出血诊断中具有较高应用价值,可有效提升异常子宫出血患者的诊断符合率,利于早期给予患者及时有效的治疗,可进行临床推广。

参考文献

[1] 谢秀连.剖宫产宫壁瘢痕缺损的B 超形态学改变与异常子宫出血的相关性研究.中国妇幼保健,2015,30(1):33-34.

[2] 刘东华,李斌.诺舒子宫内膜切除系统治疗异常子宫出血的临床研究.中国妇幼保健,2014,29(19):3190-3191.

[3] 刘玉兰,王燕,孙冬岩,等.两种子宫内膜去除术治疗异常子宫出血

的疗效比较.实用妇产科杂志,2014,30(6):465-466.

[4] 王娟.宫腔镜下电切术与宫腔镜下刮宫术治疗异常子宫出血的疗效比较.实用医学杂志,2013,29(14):2307-2308.

[5] 张洁.宫腔镜在异常子宫出血的临床应用分析.基层医学论坛,2014(31):4308-4309.

[6] 郑淑青.宫腔镜在异常子宫出血的临床应用分析.中国现代药物应用,2014,8(12):36-37.。