关于优势产业选择的可行性方法和实证研究

- 格式:pdf

- 大小:167.09 KB

- 文档页数:4

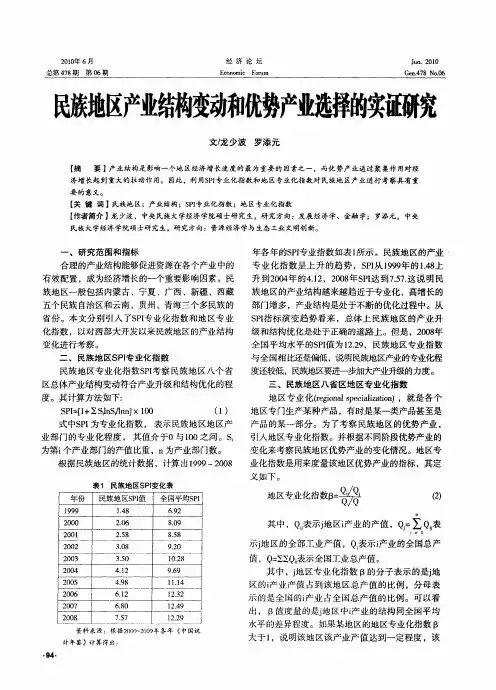

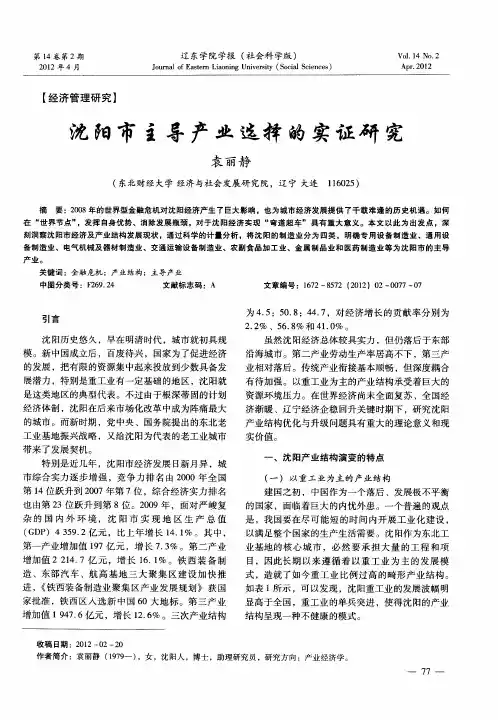

E M P L O Y M E N A S O I A L S E C U R I T Y 业与保障研究M A I N S T R E A M E C O N O M C S 主流经济学反思R E S E A R C H T E N D E N C Y A N D R V I E W 究动态与述评I NT E R N A T I O A L E X P E R I E N C E A N D C H I N A D E V E L O P M E N T 际验中国发展F I N A N C E A N D E D U C O N 教育金融研究M A N 'S D E V E L O P M E N T E C O N O M I C S R E S E A R C H 人的发展经济学研究I N D U S T R I A L S T R A T EG Y R E S E A R C H产对策研究2010年第9期改革与战略NO.9,2010第26卷(总第205期)REFO RMATION &S TRATEGY(Cumulatively,NO.205)2007年初,辽宁省委、省政府正式提出了沈阳、抚顺“同城化”发展构想。

“同城化”不仅是地域的融合,更是产业互补、互动发展的经济融合,而产业互补则主要是优势产业的互补。

因此,确定两市的优势产业并研究其互补性及互补程度对于两市在产业分工、城市功能定位等方面更加充分地发挥比较优势具有重要意义。

在此前提下,本文以区域比较优势理论为基础,通过实证分析的方法对两市产业发展现状进行分析,并采用区位商的方法确定第二产业的优势行业,进而对优势产业互补的可行性进行分析,最后对如何促进两市产业互补发展提出一些建议。

一、理论基础产业互补是指不同的产业在各自的生产过程中彼此结成了一定的技术关联。

下面将对与产业互补研究相关的理论及概念做简要介绍。

(一)区域比较优势理论区域合作理论中最重要的是斯密的绝对成本说和李嘉图的比较优势论。

产业经济学常用的研究方法产业经济学是经济学的一个分支领域,研究的是产业的运行和发展规律。

在研究产业经济学时,常用的研究方法有许多种,下面将介绍其中几种常见的方法。

一、实证分析实证分析是产业经济学中最常用的研究方法之一。

该方法通过收集和分析大量的实证数据,来验证产业理论的有效性和适用性。

实证分析常用的数据来源包括统计年鉴、企业调查、市场调研等。

研究者可以利用这些数据进行经济模型的构建和经验分析,从而得出对产业经济问题的深入认识。

二、案例研究案例研究是通过对具体产业或企业的深入研究,来揭示产业经济问题的内在机制和规律。

案例研究可以通过采访、观察、文献资料分析等方式进行,研究者可以通过具体案例的分析,来发现产业经济中的一些特殊现象和行为,从而对产业经济的发展趋势和规律进行推测与预测。

三、计量经济学计量经济学是产业经济学中运用数理统计方法进行经济数据分析的一种方法。

计量经济学的主要任务是通过建立经济模型,利用实证数据进行参数估计和模型检验,从而得出对产业经济问题的定量分析结果。

计量经济学常用的方法包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析等。

研究者可以根据具体问题的特点,选择合适的计量经济学方法进行研究。

四、实验经济学实验经济学是通过设计和实施实验,来研究产业经济学中的一些重要问题。

实验经济学可以通过控制变量和随机分配的方式,对产业经济中的某些因素进行精确测量和分析。

实验经济学的优势在于可以对产业经济中的因果关系进行较为准确的测量,从而得出更为可靠的结论。

实验经济学的研究对象可以是个体决策、市场交互、产业组织等。

五、理论分析理论分析在产业经济学中占有重要地位,它通过建立数学模型和理论框架,来解释和预测产业经济中的现象和行为。

理论分析可以通过推导和证明,得出对产业经济问题的深入认识和理解。

在进行理论分析时,研究者需要借助数学工具和逻辑推理,对产业经济中的关键因素和机制进行剖析,从而得出有关产业经济的一些重要结论。

产业发展现状评价的指标体系及实证研究产业发展现状评价的指标体系及实证研究引言:产业发展是一个国家或地区实现经济增长和实现可持续发展的关键领域。

评价产业发展现状对于制定政策、提高竞争力和实现经济结构转型至关重要。

然而,由于产业发展的复杂性和多样性,仅依靠一两个指标往往无法全面准确地评估产业发展现状。

本文将探讨产业发展现状评价的指标体系,并结合实证研究,以提供更准确有效的评价方法。

1. 产业结构指标:产业结构的变化反映了一个地区或国家的产业发展现状。

可以从以下几个方面来评价产业结构的健康发展:1.1 产值结构:分析不同行业的产值占比,评估产业结构的优势与劣势,并识别可能的调整方向。

1.2 用工结构:关注不同行业的用工情况,包括就业数量、性别比例、教育水平等,反映产业对就业的贡献以及劳动力素质。

1.3 技术含量:分析不同行业的技术含量和创新能力,了解产业对科技进步的依赖程度,为提高产业竞争力提供指导。

2. 产业效益指标:产业效益是评价产业发展的关键指标,能够反映产业的盈利能力和经济价值。

以下是几个常用的产业效益指标:2.1 利润率:利润率是衡量企业盈利能力的重要指标,通过计算企业的净利润与销售收入之比,可以了解产业的盈利能力和经营效率。

2.2 劳动生产率:劳动生产率表示单位劳动所创造的产值,高劳动生产率表明产业的效益良好,反之则可能存在效率低下的问题。

2.3 资本回报率:资本回报率反映了对资本投入的回报率,可用于评估产业的投资价值和资本运作效果。

2.4 增加值:通过计算产业创造的增加值,可以了解产业对经济增长的贡献以及资源利用效率。

3. 创新指标:创新是推动产业发展的动力之一,评价创新能力可以从以下几个方面入手:3.1 研发投入:评估产业对研发活动的投资力度,包括研发经费占比、科研人员数量等。

3.2 科技创新成果:关注产业的科技成果转化情况、专利申请数量及质量等指标,以评估产业的创新能力和技术进步情况。

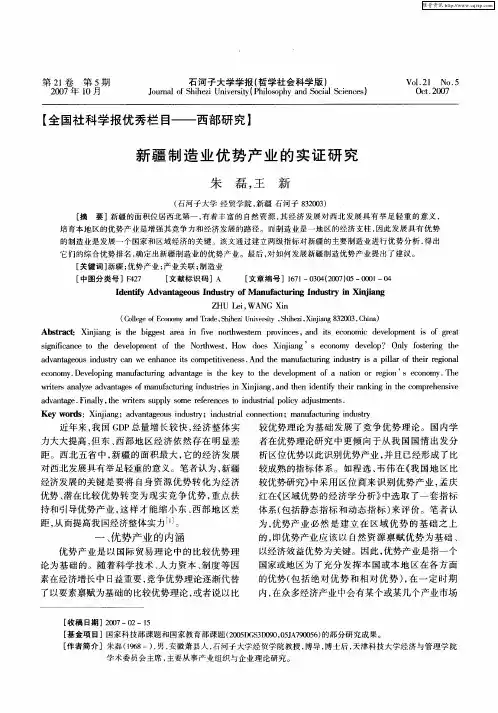

西部地区产业结构调整和特色优势产业发展研究摘要自上世纪80年代以来,西部地区经济增长速度一直低于全国平均水平,经济发展和综合实力与东部沿海的差距不断拉大。

西部大开发战略的实施,使西部地区在基础设施建设和生态环境保护方面取得了较大成就,为今后西部经济发展奠定了良好的基础。

在国家政策的有力支持下,西部地区投资明显增加,基础设施和生态环境建设取得较大进展,经济增长速度逐步加快。

但和中国其他地区尤其是东部地区相比,西部地区仍然有较大的差距。

当前,西部开发已经进入到一个新的阶段。

在这一新的阶段,一方面,要进一步完善基础设施和生态环境的建设;同时,又需要对西部地区的产业结构进行适当调整,大力推进特色优势产业发展,加快西部地区的工业化和城市化进程。

《国家“十一五”规划纲要》指出:“西部开发要加快改革开放步伐,充分发挥资源优势,大力发展特色优势产业,增强自我发展能力。

”文章希望通过对西部地区产业结构调整的研究,找出新阶段西部开发的重点和方向,即大力发展特色优势产业,并探索如何促进特色优势产业的发展,使西部地区在参与国际国内分工和国际竞争中谋求更大的空间,实现西部地区的可持续协调发展。

其理论意义则是通过分析欠发达地区利用什么样的经济机制,使产业结构从以传统的农业和资源型的初级产品加工业为主,转变为现代化、城市化、多样化的制造业和服务业经济。

论文的基本框架为:第一部分,导言。

介绍了选题的目的和意义、国内外研究动态、论文的基本思路和方法。

第二部分,产业结构理论。

主要介绍了产业结构的演变规律和产业结构变动的影响因素。

第三部分,西部地区产业结构研究。

首先对西部地区产业结构现状进行了研究,通过对中国不同区域产业结构的比较、以及西部各地区的产业结构的比较和西部地区各产业内部结构的分析,认为西部地区目前的产业结构不能适应西部地区经济的持续健康快速发展,指出西部地区应优化产业结构,使西部地区产业结构高度化和合理化。

第四部分,西部地区产业结构调整和特色优势产业发展的关系。