第十八章-止血药

- 格式:ppt

- 大小:3.63 MB

- 文档页数:147

第八章解表药

第九章清热药

第十章泻下药

第十一章袪风湿药

第十三章利水渗湿药

第十四章温里药

第十五章理气药

第十六章消食药

第十七章驱虫药

第十八章止血药

第二十章化痰止咳平喘药

第二十一章安神药

第二十二章平肝息风药

第二十三章开窍药

第二十五章收涩药

第二十六章涌吐药

第二十七章攻毒杀虫止痒药

第二十八章拔毒化腐生肌药

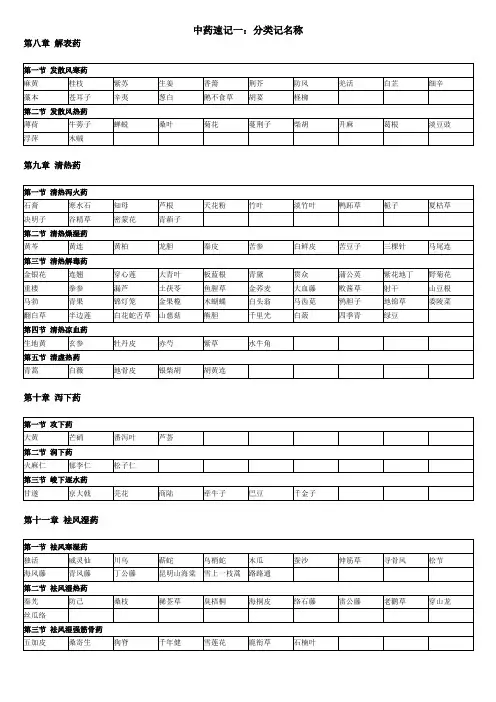

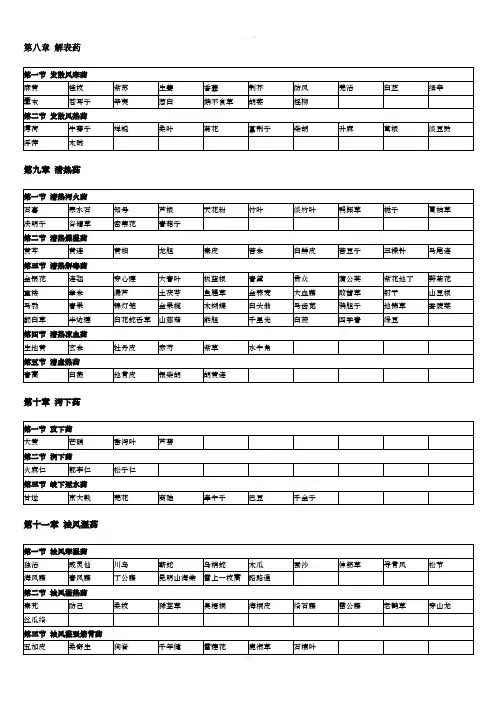

第八章解表药(背诵默写表格)

第九章清热药

第十章泻下药

第十一章袪风湿药

第十三章利水渗湿药

第十四章温里药

第十五章理气药

第十六章消食药

第十七章驱虫药

第十八章止血药

第二十章化痰止咳平喘药

第二十一章安神药

第二十二章平肝息风药

第二十三章开窍药

第二十五章收涩药

第二十六章涌吐药

第二十七章攻毒杀虫止痒药

第二十八章拔毒化腐生肌药。

中药学教材目录

第八章解表药第一节发散风寒药

第二节发散风热药

第九章清热药第一节清热泻火药

第二节清热燥湿药

第三节清热解毒药

第四节清热凉血药

第五节清虚热药

第十章泻下药第一节攻下药

第二节润下药

第三节峻下逐水药

第十一章袪风湿药第一节袪风寒湿药

第二节袪风湿热药

第三节袪风湿强筋骨药

第十二章化湿药

第十三章利水渗湿药第一节利水消肿药

第二节利尿通淋药

第三节利湿退黄药

第十四章温里药

第十五章理气药

第十六章消食药

第十七章驱虫药

第十八章止血药第一节凉血止血药

第二节化瘀止血药

第三节收敛止血药

第四节温经止血药

第十九章活血化瘀药第一节活血止痛药

第二节活血调经药

第三节活血疗伤药

第四节破血消症药

第二十章化痰止咳平喘药第一节温化寒痰药

第二节清化热痰药

第三节止咳平喘药

第二十一章安神药

第一节重镇安神药

第二节养心安神药

第二十二章平肝息风药第一节平抑肝阳药

第二节息风止痉药

第二十三章开窍药

第二十四章补虚药

第一节补气药

第二节补阳药

第三节补血药

第四节补阴药

第二十五章收涩药

第一节固表止汗药

第二节敛肺涩肠药

第三节固精缩尿止带药

第二十六章涌吐药

第二十七章攻毒杀虫止痒药

第二十八章拔毒化腐生肌药。

第十八章止血药凡以制止体内外出血,治疗各种出血病证为主的药物,称止血药。

止血药均入血分,因心主血、肝藏血、脾统血,故本类药物以归心、肝、脾经为主,尤以归心、肝二经者为多。

均具有止血作用。

因其药性有寒、温、散、敛之异,故本章药物的功效分别有凉血止血、温经止血、化瘀止血、收敛止血之别。

根据止血药的药性和功效不同,本章药物也相应的分为凉血止血药、温经止血药、化瘀止血药和收敛止血药四节。

止血药主要用治咯血、咳血、衄血、吐血、便血、尿血、崩漏、紫癜以及外伤出血等体内外各种出血病证。

出血之证,病因不同,病情有异,部位有别,因此,止血药物的应用,必须根据出血的不同原因和病情,进行相应的选择和必要的配伍,以期标本兼顾。

如血热妄行而出血者,宜选用凉血止血药,并配伍清热泻火、清热凉血药;阴虚火旺、阴虚阳亢而出血者,宜配伍滋阴降火、滋阴潜阳的药物;若瘀血内阻,血不循经而出血者,宜选用化瘀止血药,并配伍行气活血药;虚寒性出血,宜选用温经止血药或收敛止血药,并配伍益气健脾、温阳药。

根据前贤“下血必升举,吐衄必降气”的用药经验,故对于便血、崩漏等下部出血病证,应适当配伍升举之品;而对于衄血、吐血等上部出血病证,可适当配伍降气之品。

“止血不留瘀”,这是运用止血药必须始终注意的问题。

而凉血止血药和收敛止血药,易凉遏恋邪,有止血留瘀之弊,故出血兼有瘀滞者不宜单独使用。

若出血过多,气随血脱者,当急投大补元气之药,以挽救气脱危侯。

根据前人的用药经验,止血药多炒炭用。

一般而言,炒炭后其性变苦、涩,可增强止血之效,但并非所有的止血药均宜炒炭用,有些止血药炒炭后,止血作用并不增强,反而降低,故仍以生品或鲜用为佳。

因此,止血药是否炒炭用,应视具体药物而定,不可一概而论,总以提高疗效为原则。

现代药理研究表明,止血药的止血作用机制广泛,能促进凝血因子生成,增加凝血因子浓度和活力,抑制抗凝血酶活性;增加血小板数目,增强血小板的功能;收缩局部血管或改善血管功能,增强毛细血管抵抗力,降低血管通透性;促进纤维蛋白原或纤维蛋白的生成,抑制纤溶;有的可通过广泛的物理化学因素促进止血。

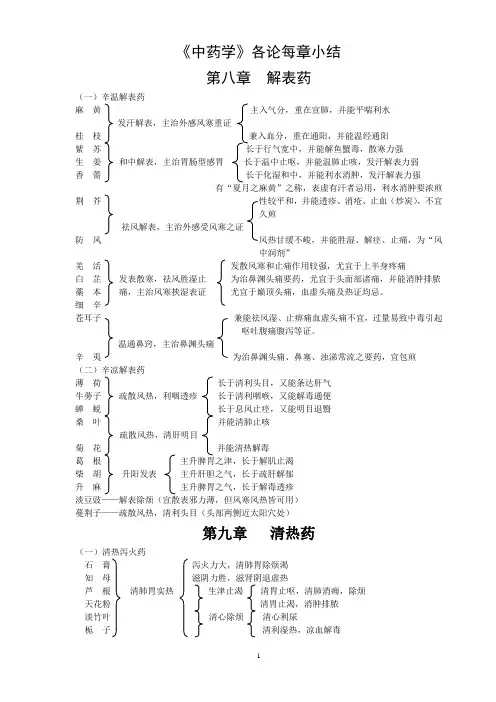

《中药学》各论每章小结第八章解表药(一)辛温解表药麻黄主入气分,重在宣肺,并能平喘利水发汗解表,主治外感风寒重证桂枝兼入血分,重在通阳,并能温经通阳紫苏长于行气宽中,并能解鱼蟹毒,散寒力强生姜和中解表,主治胃肠型感胃长于温中止呕,并能温肺止咳,发汗解表力弱香薷长于化湿和中,并能利水消肿,发汗解表力强有“夏月之麻黄”之称,表虚有汗者忌用,利水消肿要浓煎荆芥性较平和,并能透疹、消疮、止血(炒炭),不宜久煎祛风解表,主治外感受风寒之证防风风热甘缓不峻,并能胜湿、解痉、止痛,为“风中润剂”羌活发散风寒和止痛作用较强,尤宜于上半身疼痛白芷发表散寒,祛风胜湿止为治鼻渊头痛要药,尤宜于头面部诸痛,并能消肿排脓藁本痛,主治风寒挟湿表证尤宜于巅顶头痛,血虚头痛及热证均忌。

细辛苍耳子兼能祛风湿、止痹痛血虚头痛不宜,过量易致中毒引起呕吐腹痛腹泻等证。

温通鼻窍,主治鼻渊头痛辛夷为治鼻渊头痛、鼻塞、浊涕常流之要药,宜包煎(二)辛凉解表药薄荷长于清利头目,又能条达肝气牛蒡子疏散风热,利咽透疹长于清利咽喉,又能解毒通便蝉蜕长于息风止痉,又能明目退翳桑叶并能清肺止咳疏散风热,清肝明目菊花并能清热解毒葛根主升脾胃之津,长于解肌止渴柴胡升阳发表主升肝胆之气,长于疏肝解郁升麻主升脾胃之气,长于解毒透疹淡豆豉——解表除烦(宣散表邪力薄,但风寒风热皆可用)蔓荆子——疏散风热,清利头目(头部两侧近太阳穴处)第九章清热药(一)清热泻火药石膏泻火力大,清肺胃除烦渴知母滋阴力胜,滋肾阴退虚热芦根清肺胃实热生津止渴清胃止呕,清肺消痈,除烦天花粉清胃止渴,消肿排脓淡竹叶清心除烦清心利尿栀子清利湿热,凉血解毒夏枯草散郁结,降血压谷精草清肝明目疏风热,退翳障密蒙花养肝血青葙子清肝火(二)清热燥湿药黄芩善清上焦湿热,泻肺火、止血、安胎黄连解毒善清中焦湿热,泻心胃火、除烦止呕黄柏清热燥湿善清下焦湿热,泻肾火,清退虚热龙胆草善清下焦湿热泻肝胆实火要药苦参利尿杀虫(三)清热凉血药犀角凉血止血作用较强,且能安神定惊生地养阴养阴,凉血止血力优玄参清热凉血软坚,降火解毒力佳丹皮凉血散瘀凉血透热作用强赤芍散瘀止痛作用佳紫草活血、解毒、透疹(四)清热解毒药银花解毒力强,外科常用的清热解毒药,且能凉血止痢清热解毒,常用于外感热病连翘散结力胜,疮家圣药,且能清心泻火蒲公英散结力大,善治乳痈,且能利湿解毒治疮痈紫花地丁解毒力强,善治疔毒,且能清肝大青叶凉血消斑板兰根解毒消斑凉血利咽散结温热病各阶段皆可用青黛清火散肿牛黄化痰开窍——入心蚤休解毒定惊消肿止痛第十章泻下药大黄兼活血祛瘀,清泄湿热,为治积滞便秘之要药芒硝长于润燥软坚番泻叶通便泻热专于泻下导滞芦荟善清肝杀虫火麻仁润燥滑肠——年老体弱,力较缓,兼滋阴补血产后津枯血少,肠燥便秘郁李仁力较峻,兼利水消肿甘遂泻经隧之水,力较峻消肿散结大戟逐水泻饮泻脏腑之水,力较逊芫花泻胸胁之水,力较逊外涂杀虫疗疮牵牛子内服杀蛔虫,泻下湿热(胃肠)积滞消积逐水、泻下大便商陆内服毒性大,外用消肿散结巴豆——泻下寒积、逐水退肿、祛痰利咽。