宋朝的头衔史上最长 包拯的多达四十五个字

- 格式:docx

- 大小:5.00 KB

- 文档页数:2

包拯,包拯简介中国历史上著名的清官宋朝人物简介:包拯(999年5月28日-1062年7月3日),字希仁,庐州合肥(今安徽合肥肥东)人,北宋名臣。

天圣五年(1027年),包拯登进士第。

累迁监察御史,曾建议练兵选将、充实边备。

历任三司户部判官,京东、陕西、河北路转运使。

入朝担任三司户部副使,请求朝廷准许解盐通商买卖。

改知谏院,多次论劾权贵。

授龙图阁直学士、河北都转运使,移知瀛、扬诸州,再召入朝,历权知开封府、权御史中丞、三司使等职。

嘉祐六年(1061年),任枢密副使。

因曾任天章阁待制、龙图阁直学士,故世称“包待制”、“包龙图”。

嘉祐七年(1062年),包拯逝世,年六十四。

追赠礼部尚书,谥号“孝肃”,后世称其为“包孝肃”。

有《包孝肃公奏议》传世。

人物生平早年至孝包拯生于宋真宗咸平二年(999年),于宋仁宗天圣五年(1027年)考中进士,被授任为大理评事,出任建昌县(今江西永修)知县。

因父母年迈,包拯请求在合肥附近就职,遂改授和州(今安徽和县)监税,父母又不想让他离开,包拯就辞去官职,回家赡养父母。

几年之后,他的父母相继去世,包拯在双亲的墓旁筑起草庐,直到守丧期满,还是徘徊犹豫、不忍离去,同乡父老多次前来劝慰勉励。

直到景祐四年(1037年)包拯才赴京听选,获授天长(今属安徽)知县。

清正廉明庆历元年(1041年),包拯调任端州(今广东肇庆)知府。

端州出产砚台,此前的知府趁着进贡大都敛取是贡数几十倍的砚台,来赠送给当朝权贵。

包拯命令制造的砚台仅仅满足贡数,他在任满一年没拿一方砚台回家。

庆历三年(1043年),入京任殿中丞。

后经御史中丞王拱辰举荐,于十一月被任命为监察御史里行,改任监察御史。

包拯又曾经建议说:“国家每年向契丹交纳财物(岁币),不是抵御戎人的计策,应该操练军队、挑选将领,致力于充实边境守备。

”又请求重视门下封还驳正的制度,以及废黜贪官污吏不得做官,选择郡守县宰,推行考核试用补任恩荫子弟的方法。

当时各道转运加按察使,他们上奏弹劾官吏大多指摘细小过失,注重苛刻严察相互标榜,官吏自觉不安,包拯因此请求免去按察使。

包拯简介

包拯

包拯(999~1062)

北宋政治家。

字希仁。

庐州合肥(今属安徽)⼈。

天圣五年(1027)进⼠及第,历知天长县(今属安徽)、知端州(今⼴东⾼要),有政绩,迁监察御史。

仁宗朝号称北宋的太平盛世,实际上阶级⽭盾和民族⽭盾都已很严重,庆历新政以后,要求改⾰的呼声继续⾼涨,包拯是其中的⼀员。

他主张严格选拔官员,裁汰冗杂、贪暴、懦弱的官吏,年⽼的官吏应强令致仕,以解决冗官问题;停⽌招募⼠兵,拣斥⽼弱,以解决冗兵问题,选将练兵,训练义勇以备边;抑制贵戚和宦官等的权利,轻徭薄赋,节省开⽀等。

后曾出任东京转运使、河北都转运使,及知瀛、扬、庐等州和知江宁府等。

⾄和三年(1056),以龙图阁直学⼠权知开封府,审案明察,执法严峻,不畏权贵,不徇私情,清正廉洁,令⾏禁⽌。

当时的男⼥⽼少都知道包拯,称呼他“包待制”,并说:“关节不到,有阎罗包⽼。

”此前曾以天章阁待制知谏院,后权御史中丞,⽴朝刚严,数论斥权幸⼤⾂,建⾔兴利除弊。

⼜任三司使,迁枢密副使。

嘉七年(1062)病逝,终年六⼗四岁,谥孝肃。

有《包拯集》(《包孝肃公奏议》)传世。

包拯是⼀位传奇式的⼈物,是家喻户晓的“清官”典型,南宋和⾦已有以包拯为主题的故事⼩说和戏曲,元剧中有⼤量的包公戏,后有⼩说《包公案》(《龙图公案》)流⾏。

[键入文字]包拯包青天简介历史上包拯包青天是几品官?导读:包拯(999—1062),汉族,宋庐州合肥(今属安徽)人,字希仁。

天圣朝进士。

累迁监察御史,建议练兵选将、充实边备。

奉使契丹还,历任三司户部判官,京东、陕西、河北路转运使。

入朝担任三司户部副使,请求朝廷准许解盐通商买卖。

改知谏院,多次论劾权幸大臣。

授龙图阁直学士、河北都转运使,移知瀛、扬诸州,再召入朝,历权知开封府、权御史中丞、三司使等职。

嘉裕六年(1061),任枢密副使。

后卒于位,谥号“孝肃”。

包拯做官以断狱英明刚直而著称于世。

知庐州时,执法不避亲党。

据出土于1973 年包公墓的包公墓铭记载:包拯先后有三妻,分别为张氏、董氏和媵孙氏(媵指随嫁之侍婢,或可指妾侍)。

包拯出身于庐阳一个官宦家庭。

二十八岁考上进士。

按照宋朝的制度,考中进士就可以当官,但包拯是个孝子,他信守圣人所谓「父母在,不远游」的教诲,直到三十六岁才正式出山,当了知县这样的小官。

在知县任上,他断了一个奇案,声名远播。

三十八岁升任知州,清明廉洁,受到上司重视和世人称赞,之后,便开始朝廷重臣的政治生涯。

家庭简介包拯是楚国忠臣申包胥第三十五代孙(《包拯墓志》《宋史·包拯传》《通志》卷八之五)。

祖父包士通是平民百姓,读书耕田。

父令仪,太平兴国八年进士,官至刑部侍郎,与文彦博的父亲文洎同供职阁中,遂结为世交。

所以包拯与文彦博“方业进士,相友甚厚”,后来还结为儿女亲家。

父后来致仕返回原籍,赠太保。

母宣氏,赠冯翔郡太夫人。

包拯兄弟三人,长兄包莹、二兄包颖均早前去世,只有他一个传支接代。

他家境殷实,所以从小受到了良好的传统知识教育和熏陶。

1。

包拯包拯(999-1062),字希仁,庐州合肥(今合肥)人,北宋著名政治家。

包拯曾任天章阁待制、龙图阁直学士、御史中丞、枢密副使等职,为官刚正不阿,以清正廉洁闻名于世。

他‚少有孝行,闻于乡里‛,其辞官十年不仕,孝行事迹突出。

他主张以民为本,效法古代圣贤先哲的立身之道,是深受民间大众推崇的官员典范。

包拯在后世被广为称颂,其事迹被后人改编为小说、戏剧,包公清官形象及‚包青天‛的故事家喻户晓,历久不衰。

仕途生涯阅历丰富包拯父亲包令仪为太平兴国八年(983)进士,曾任惠安县知县,后来担任过朝廷虞部员外郎,做过应天府(今河南商丘)留守。

包拯幼年勤奋好学,受到良好的教育,‚挺然若成人,不为戏狎,长弥勖厉操守。

‛仁宗天圣五年(1027),包拯登进士第,初授大理评事,出知建昌县,以父母年迈,未赴任。

改监和州税,旋解官归养父母,直到景祐四年(1037)39岁时才出来做官。

包拯为官经历比较丰富,1037—1040年任天长知县。

1040—1042年任端州知州。

1043—1046年6月,开始在三司短暂供职,后任监察御史里行、监察御史。

1046年6月—1047年4月任京东— 1 —转运使。

1047年4月—1048年5月任陕西转运使。

1048年5月调任河北路转运使,没有到任。

1048年5月—1052年3月任户部副使、天章阁待待制、知谏院、龙图阁直学士。

1052年3月—7月任洒北都转运使。

1052年7月—1053年12月任高阳路都部署安抚使、知瀛州(今河北河间县)。

1053年任扬州知州。

1053年11月—1055年任庐州知州。

1055年12月—1056年8月任池州知州。

1056年8月—12月任江宁府知府。

1056年12月5日任开封府知府,1057年3月正式上任,在开封府一年零二个月。

1058年6月为右谏议大夫、权御史中丞。

1059年3月为枢密直学士、权三司使。

1061年4月—1062年5月为枢密副使。

1062年卒,赠礼部尚书。

包公的故事『壹』关于包公的故事包公(北宋清官包拯)即包拯。

包拯(公元999-1062年),字希仁,号文正,谥孝肃,庙号兼济,庐州府合肥(今肥东县)包村人。

他28岁中进士,曾先后任天长、端州、赢州、扬州、庐州、池州、开封等地知县、知府,出使过契丹,还在刑部、兵部任过职,在财政部门做过副使、转运使、三司使,在监察部门做过御使、谏议大夫,最后做到枢密副使,成为朝廷的宰辅。

至和三年(1056年),以龙图阁直学士权知开封府,因不畏权贵,不徇私情,清正廉洁,当时流传有“关节不到,有阎罗包老”的赞誉[1]。

死后追赠礼部尚书,谥孝肃。

他当过的大章阁待制和龙图阁直学士使他有了“包待制”、“包龙图”的雅称。

老百姓更喜欢直呼“包公”。

孝顺父母富贵公子辞官回乡10年“尽孝”大宋王朝的第40个年头,安徽合肥一家包姓名门望族诞生了一个胖小子,这个全家盼星星盼月亮才盼来的一脉单传,就是后来历史上大名鼎鼎的包青天。

包拯既不是什么怪胎,也没有所谓的兄嫂,更不存在任何坎坷身世。

作为富贵人家的独生子,父母宠爱备至,他的童年幸福像花儿一样。

封建地主家包拯庭子女要想显达于世,不外乎走上科举之路。

包拯自幼接受良好的儒家教育,作为当时的一名有志青年,他的追求显然也在求取功名上。

19岁那年,他中了进士甲科,被任命为大理评事、建昌县知县,按照如今说法,等于是江西永修县的“一把手”。

然而,恋家的包拯舍不得离开父母,便奏请皇帝把他派在父母身边上班,于是把他改任为和州监税,等于在合肥邻近的和州市*** 管钱粮税收。

回家报喜,结果爸妈既不愿意离开合肥的家业去适应新的生活,又舍不得宝贝儿子独立门户。

包拯看二老年事已高,自己又是根独苗,索性把官给辞了,安心在家陪父母。

包拯甘当“宅男”,这一当就是10年有余,二老离世后,他守孝3年。

守孝结束,他仍然没有工作的打算,不愿离开父母的灵地,又在家里呆了两年。

就在这一年,名臣范仲淹入主开封府,他的《岳阳楼记》名贯天下,而此时,34岁的包拯还是个连官门都没进的“待业老青年”,当时的他也许未曾想到,自己的命运也将从开封府走进历史的深处。

宋朝长官包拯司马光在给单位取名字这方面,古人确实简洁。

举例言之,明清两朝的礼部是一个既负责文化工作又负责教育工作,同时还兼管祭祀和接待外宾的中央机关,古人只用“礼部”这俩字儿就全给概括了。

宋朝长官衔比比皆是不过古人也有不简洁的时候,像宋朝时代,各级干部的官衔就非常啰嗦。

比如说咱们最熟悉的大清官包拯,也就是戏曲里俗称“黑脸包公”的那位,他去世时的官衔是“枢密副使朝散大夫给事中上轻车都尉东海郡开国侯食邑一千八百户食实封四百户赐紫金鱼袋赠礼部尚书”,总共四十五个字。

在宋朝,尤其在北宋前期,类似包拯这样长的官衔绝对不是个案。

咱们小时候语文课本里那位砸破水缸救小朋友的司马光先生,晚年捧着辛苦编成的历史巨著《资治通鉴》向宋英宗献书的时候,用这样一长串官衔来自报家门:“端明殿学士兼翰林侍读学士太中大夫提举西京嵩山崇福宫上柱国河内郡开国公食邑二千六百户食实封一千户赐紫金鱼袋臣司马光”。

去掉“臣司马光”这四个字,前面的官衔仍然多达五十二个字,比包拯的官衔还长。

假如现在的记者能够穿越时空,去宋朝采访包拯和司马光这两位大佬,问他们能不能把官衔变短一些,估计他们会说不能减短,因为减掉任何一个字都无法准确完整地表达他们的身份地位和职能范围。

包拯、司马光的官衔无一字多余先说包拯的官衔“枢密副使朝散大夫给事中上轻车都尉东海郡开国侯食邑一千八百户食实封四百户赐紫金鱼袋赠礼部尚书”,这一长串官衔其实没有一个字是多余的。

开头的“枢密副使”表明了包拯的工作岗位,相当于现在的国防部副部长;“朝散大夫”表明了包拯的品级,北宋前期公务员共分二十九个等级,朝散大夫属于第十三个等级;“给事中”表明了包拯的工资等级,北宋前期公务员工资共分二十个等级,给事中属于第十二个等级,这一级别的干部每月能领四万五千文铜钱;“上轻车都尉”表明了包拯的功劳等级,北宋公务员共有十二个功劳等级,上轻车都尉属于第八等;“东海郡开国侯”则表明了包拯的爵位等级,北宋前期高级干部的爵位共有十二等,东海郡开国侯属于第九等;“食邑一千八百户”表明包拯拥有一种名誉上的特权,意思是朝廷拨给他一千八百户农民供他使唤(实际上他连一户也不能使唤);“食实封四百户”表明了包拯实际上所能得到的福利,表示他每月可以拿到一笔补贴,这笔补贴相当于四百户农民所缴的税收(每户一般都按二十五文计算,包拯食实封四百户,每月大概能领到一万文补贴);“赐紫金鱼袋”表明了包拯的服装等级,说明他上朝的时候腰侧可以挂一只绣着金鱼的紫色小包——这是三品以上官员才能享受到的特殊待遇;最后那个官衔“赠礼部尚书”是包拯去世时皇帝追封的,表明皇帝很怀念他,活着时没让他做到礼部尚书,去世以后也得让他做一回。

![包拯官至几品素材_[多]包拯官至几品_包拯当年是几品官啊](https://uimg.taocdn.com/1e2f3dfa102de2bd96058835.webp)

包拯官至几品素材_[多]包拯官至几品_包拯当年是几品官啊开封府尹包拯到底是个多大的关?官拜几品?他是多少岁开始出名的?还有电视剧少年包青天里面的命案历史上是不是真的有?还是虚构的?如果是虚构的编剧也太厉害了!“知府”,是一府的长官,亦称“府尹”,驾五马,正四品,授“中宪大夫”。

尊称为“五马诸侯”、“大尹”、“黄堂太守”。

比“州”、“省”的长官小。

相当于现在的“地师级”。

一府辖数个县。

有时也不一样:包包青天做过几品官位?最高为几品?包拯(公元999-公元1062年),字希仁,庐州合肥(今安徽合肥)人,汉族。

出身于官僚家庭。

生于北宋咸平二年(999年)。

天圣包拯在当时和后世都享有盛名包拯官至几品包拯是几品官包拯简介包拯官至几品素材_[多图]包拯官至几品_包拯当年是几品官啊景祐三年(1036年),包拯被任命为天长(今安徽天长)知县。

在那里,他公正地断了好多积案,博得了清官的好名声天圣五年(1027年):大理评事,知建昌县(不赴),监和州税(不赴)。

嘉佑六年(1061中枢官制是中央集权的轴心,从赵匡胤建立宋王朝开始,就对中央官制作了调整。

其特点是用设官分职、分割各级长官事权的办法来削弱其权力的。

这样,有些官只是空名,所谓“官”,其概念只是拿俸禄而已。

这类官有两种情这个难说!你得问清楚是哪一时期的!比如前期,包公他老人家不过是知县、知州,顶多六、七品官。

不过以后倒是步步高升。

而其中最高的时候,担任龙图阁大学士,权知开封府,不久迁三司使、枢密副使,哇!这个厉害了!请问包拯是几品官,权力大吗?反正包拯不是史上所说的包相爷,史载他最后的实授官职是三司使,枢密副使,前者接近现在的经济部长,后者差不多是军事系统的副长官(不过宋代控制军队极其严格,并没有多少实际调动部队的能力)。

死后追授礼部尚书包拯(999—1062),汉族,宋庐州合肥(今安徽合肥)人,字希仁。

天圣朝进士。

累迁监察御史,建议练兵选将、充实边备。

奉使契丹还,历任三司户部判官,京东、陕西、河北路转运使。

包拯(公元999-1062)字希仁,死后谥号为“孝肃”。

庐州(今安徽合肥)人,天圣五年(1027年)考取进士。

出任天长知县(今属安徽滁州天长市)、端州(今广东省肇庆市)等地。

因政绩卓著,升任监察御史。

曾上书建议朝廷采取裁汰冗官、选将练兵、轻徭薄赋、抑制贵戚权限等措施。

至和三年(1056年),以龙图阁直学士权知开封府,因不畏权贵,不徇私情,清正廉洁,当时流传有“关节不到,有阎罗包老”的赞誉。

后调任三司使、枢密副使等职。

63岁病逝,谥孝肃。

其事迹被后人改编为戏剧、小说、影视剧等,令其清官包公形象及包青天的故事家喻户晓,历久不衰.1包拯,一位影响了千年的,在百姓心目中是断案如神,秉公办理,不畏权贵的大宋清官,更有人将之神话成冥间的“阎罗王”。

除此之外,如《宋史·包拯传》中评价包拯是“关节不到,有阎罗包老”;四大名著《水浒传》在开回中将包拯进行神话,并称作是“文曲星”化身;明末著名小说集《龙图公案》将包拯断案进行明细化,将之推崇至与忠义之神关羽并列的“公义之神”。

历史上的包拯,也是和小说,电视剧中的那样神吗?诸如“包待制”、“包龙图”、“包青天”、“黑脸包公”、“包孝肃公”等等称号又是怎么来的?而据野史小说,电视剧等都包拯从小被抛弃等传说,又是真的还是假的,又经过什么背景来演化呢?包拯(999~1062),字希仁,庐州合肥包家村(今安徽肥东县解集乡包村)人。

北宋真宗咸平二年(999年4月11日),包拯出生于一官宦家庭。

祖父是受赠“太子少傅”的包士通,祖母是追封为“冯翊郡太夫人”的宣太夫人。

父亲是进士出生,官至工部虞部司员外郎的包令仪。

母亲是追封为“口阳郡太夫人”的张太夫人。

他自小就熟读诸子百家,且时常与父一起探讨学术。

包拯自娶了娇妻,中了进士后,便被朝廷任命为“大理评事,出知建昌县”。

然而包拯见父母老了,便推辞了。

朝廷又给包拯“监和州税”的官职。

这时,包拯的父母大概是想念儿子,于是,不让包拯离开。

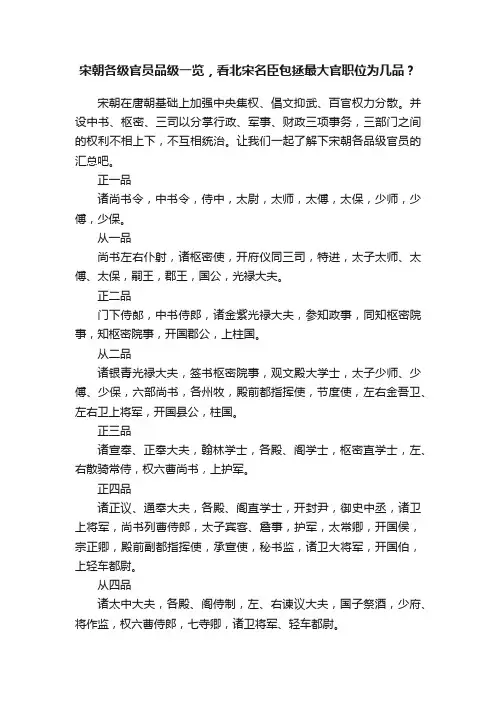

宋朝各级官员品级一览,看北宋名臣包拯最大官职位为几品?宋朝在唐朝基础上加强中央集权、倡文抑武、百官权力分散。

并设中书、枢密、三司以分掌行政、军事、财政三项事务,三部门之间的权利不相上下,不互相统治。

让我们一起了解下宋朝各品级官员的汇总吧。

正一品诸尚书令,中书令,侍中,太尉,太师,太傅,太保,少师,少傅,少保。

从一品尚书左右仆射,诸枢密使,开府仪同三司,特进,太子太师、太傅、太保,嗣王,郡王,国公,光禄大夫。

正二品门下侍郞,中书侍郎,诸金紫光禄大夫,参知政事,同知枢密院事,知枢密院事,开国郡公,上柱国。

从二品诸银青光禄大夫,签书枢密院事,观文殿大学士,太子少师、少傅、少保,六部尚书,各州牧,殿前都指挥使,节度使,左右金吾卫、左右卫上将军,开国县公,柱国。

正三品诸宣奉、正奉大夫,翰林学士,各殿、阁学士,枢密直学士,左、右散骑常侍,权六曹尚书,上护军。

正四品诸正议、通奉大夫,各殿、阁直学士,开封尹,御史中丞,诸卫上将军,尚书列曹侍郎,太子宾客、詹事,护军,太常卿,开国侯,宗正卿,殿前副都指挥使,承宣使,秘书监,诸卫大将军,开国伯,上轻车都尉。

从四品诸太中大夫,各殿、阁侍制,左、右谏议大夫,国子祭酒,少府、将作监,权六曹侍郎,七寺卿,诸卫将军、轻车都尉。

正五品诸中大夫,马、步军都指挥使,副都指挥使,观察使,各侍大夫,开国子,上骑都尉。

从五品诸中奉、中散大夫,太常、宗正少卿,秘书少监,太子左、右庶子,枢密都承旨,各卫大夫,殿前马、步军都虞候,四厢都指挥使,团练使,诸州刺史,驸马都尉,开国男,骑都尉。

正六品集英殿修撰,诸朝议、奉直大夫,尚书左、右司郎中,七寺少卿,中书门下省检正诸房公事,国子司业,太子少詹事、左右谕德,内侍省都知副都知,宣庆、宣政、昭宣使,军器监,都水使者,入内内侍省、内侍省押班,入内内侍省、拱卫、左武、右武大夫,枢密承旨、副承旨,骠骑尉。

从六品诸朝请、朝散、朝奉大夫,枢密院检详诸房文字,右文殿、秘阁修撰,侍御史,尚书省左、右司员外郎,开封府判官、推官,开封少尹,起居郎,起居舍人,尚书诸司郎中,少府、将作、军器少监,陵台令,飞骑尉。

包拯(999-1062)北宋著名清官,政治家。

字希仁,庐州(今安徽合肥)人,我国历史上著名的清官、政治家。

仁宗天圣间进士。

做过知县、知州。

任监察御史时,建议选将练兵,以御契丹。

后任天章阁待制、龙图阁直学士、权三司使,官至枢密副使。

知开封府时,以廉洁著称,执法严峻,不畏权贵,当时称为“关节不到,有阎罗包老”。

他晚年在家里立了一块石碑,上刻《戒廉家训》道:“后世子孙仕宦,有犯赃者……非吾子若孙也。

”遗著有《包孝肃奏议》。

杨行密(852~905年),字化源,庐州府合肥人。

唐末宋初间,曾有“五代十国”这样一种政局剧烈动荡的割据局面。

其中合肥人杨行密于902年被唐封为吴王。

他死后,其子杨溥正式立吴国,杨行密被尊为吴太祖。

杨行密出身农家,为人宽厚仁信,且有智谋。

《新五代史》称赞他:“宽仁雅信,能得士心。

”《十国春秋》推许他:“宽简有智略,善抚御将士,与同甘共苦。

”杨行密(852~905年),字化源,庐州府合肥人。

他少年时即长得高大魁伟,能“手举300斤,日行300里”。

唐末,黄巢农民起义军经过庐州,他应召入伍。

后来,杨行密被唐兵俘获,庐州刺史郑綮见他力大善走,相貌不凡,就释放了他。

杨行密遂被唐庐州府募为州兵,当了队长,带领乡兵戍守朔方;期满刚回到庐州,中和三年(883年)三月,都将又派他再次带队出发。

那时候戍边是很辛苦的事,杨行密觉得不该老派他去,便挺身前往都将住所质问。

都将问他还需要什么,行密大叫:“就少你的人头了!”说时迟,那时快,手起刀落,都将人头落地。

杨行密于是号令诸营,自称八营都知兵马使,占了庐州全境,不久,杨行密被唐招抚,封为庐州刺史。

从此他以庐州为根据地,开始了拓土扩张,其势力逐渐向舒州、淮南等地拓展。

经过887年夏的天长之役,杨行密已拥兵近两万人,接着北上屯兵围困广陵(今扬州)。

一个多月后,广陵城中缺粮少柴,最后连草根都吃光了,那些饿急了的兵士则靠杀人充饥。

守将秦彦、毕师铎无计可施,于是夺门突围而走。

包拯的事迹包拯一直以来都是正义的化身,下面是unjs小编为您整理关于包拯资料,欢迎阅读!包拯的事迹生平包拯(999年-1062年7月3日),字希仁,庐州合肥(今安徽合肥肥东)人,北宋名臣。

天圣五年(1027年),包拯登进士第。

累迁监察御史,曾建议练兵选将、充实边备。

历任三司户部判官,京东、陕西、河北路转运使。

入朝担任三司户部副使,请求朝廷准许解盐通商买卖。

改知谏院,多次论劾权贵。

授龙图阁直学士、河北都转运使,移知瀛、扬诸州,再召入朝,历权知开封府、权御史中丞、三司使等职。

嘉祐六年(1061年),任枢密副使。

因曾任天章阁待制、龙图阁直学士,故世称“包待制”、“包龙图”。

嘉祐七年(1062年),包拯逝世,年六十四。

追赠礼部尚书,谥号“孝肃”,后世称其为“包孝肃”。

有《包孝肃公奏议》传世。

包拯廉洁公正、立朝刚毅,不附权贵,铁面无私,且英明决断,敢于替百姓申不平,故有“包青天”及“包公”之名,京师有“关节不到,有阎罗包老”之语。

后世将他奉为神明崇拜,认为他是文曲星[1] 、奎星[2] 转世,由于民间传其黑面形象,亦被称为“包青天”。

开封府尹因担保推荐官员失误获罪,贬官授兵部员外郎、知池州。

恢复官位,调任江宁府,召权知开封府,迁升右司郎中。

(包拯被朝廷)召令暂时代理开封府尹,升为右司郎中。

包拯在朝廷为人刚强坚毅,贵戚宦官因此而大为收敛,听说的人都很害怕他。

人们把包拯笑比做黄河水清(一样极难发生的事情)。

小孩和妇女,也知道他的名声,叫他“包待制”。

京城里的人因此说:“(暗中行贿)疏不通关系(的人),有阎罗王和包老头。

”按旧规矩,凡是诉讼都不能直接到官署(递交状子)。

包拯打开官署正门,使告状的人能够到跟前陈述是非,办事小吏因此不敢欺瞒。

朝中官员和势家望族私筑园林楼榭,侵占了惠民河,因而使河道堵塞不通,正逢京城发大水,包拯于是将那些园林楼榭全部毁掉。

有人拿着地券虚报自己的田地数,包拯都严格地加以检验,上奏弹劾弄虚作假的人。

包拯的官到底有多大?放在今天相当于什么级别?“开封有个包青天,铁面无私辨忠奸” ,这句话一出来我们就知道主人公为包拯。

包拯是华夏历史中不可多得的清官代表,他将自己的一生都奉献给了北宋百姓,他在公孙策的建议下发明了三道铡,用法律维护着社会稳定。

包拯的出现是北宋人民的福音,他不畏强权一心一意地做好自己的本职工作,凡是他接受的案子,坏人都得到了应有的惩罚。

以至于他去世后北宋的百姓都前来吊唁。

当然,包拯一心为民的同时,也难免会让人好奇,他的官到底有多大,放在今天相当于什么级别呢?为官清廉,受到爱戴包拯公元999年出生在安徽合肥,他从小就酷爱读书,于1027年考中进士,成为江西永修的知县。

不过为了方便照顾父母,他请愿调回了安徽当地。

在父母去世后,包拯辞掉官职,为父母守孝。

最终在乡亲们的劝说下,他于1037年重新出任官职。

包拯为官清廉,不会从中徇私舞弊。

在他担任端州知府的时候,端州地区盛产名砚,其他知府都会在其为官时大肆揽取来攀附权贵,只有包拯一人在任职期间没有带走一方砚台。

之后包拯接连调任,他任职的每个地区的百姓都对他赞不绝口。

包拯在考入进士后,一路上担任了各类官职最终升任为监察御史。

其中,在包拯的仕途中最有名的两个官职就是龙图阁大学士和开封府尹。

那么这两个官职究竟有多大?龙图阁大学士与权知开封府包拯在公元1052年因弹劾外戚让宋仁宗感到不满,随后将他从京城调到河北当转运使,同时加之龙图阁大学士。

龙图阁是宋真宗修建的阁楼,专门存放宋朝历代皇帝的书籍、典籍和图画的地方,因此产生了宋代独特的职位龙图阁大学士。

龙图阁大学士的工作简单、乏味,每天就是整理与阅读历任皇帝留下的史书典籍,并无任何难度。

它是一种荣誉称号。

宋代的欧阳修也曾担任龙图阁大学士,从等级上看为从三品,这个级别比包拯担任的开封府官职要高很多,但并没有其有实权。

当大学士的那段时间,包拯每天只能读书写字、整理书籍,根本不能发挥自己的为国报效的初心。

但旁人眼里,这个空闲的工作令他们羡慕无比。

宋朝名臣一览表宋朝名臣有包拯,包拯(999-1062),庐州合肥人,进士及第,官至监察御史。

授龙图阁直学士,曾任职开封府,御史中丞,三司使。

世称“包龙图”“包青天”,他廉洁公正,性格刚毅,不附权贵,铁面无私。

后世将他奉为神明。

宋仁宗时期的十大名臣一、包拯(999-1062),庐州合肥人,进士及第,官至监察御史。

授龙图阁直学士,曾任职开封府,御史中丞,三司使。

世称“包龙图”“包青天”,他廉洁公正,性格刚毅,不附权贵,铁面无私。

后世将他奉为神明。

二、范仲淹(989-1052),思想家,政治家,军事家,教育家,文学家。

庆历三年(1043年),出任参知政事,发起庆历新政。

他倡导的先天下之忧而忧,后天下之乐而乐对后世有深远影响。

世称范文正公。

三、欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,吉安永丰人。

应该很熟悉了,语文课本上都背过。

唐宋八大家之一,官至翰林学士、枢密副使、参知政事,北宋文坛领袖,领导的北宋诗文革新运动,开创了一代文风,有千古文章四大家之一的说法。

主修《新唐书》《新五代史》,世称欧阳文忠公。

四、富弼(1004-1083),北宋名相,文学家。

任职直集贤院,知谏院。

曾出使辽国谈判,推动庆历新政。

1055年拜相。

宋神宗时期曾反对王安石变法。

有卓越的外交才能,对稳定稳定国家做出贡献。

五、韩琦(1008-1075),天圣五年进士。

与范仲淹率军防御西夏,在军中有声望。

与范仲淹富弼主持庆历新政。

仁宗末年拜相。

为相十载,辅佐三朝,为社稷之臣。

有《安阳集》传世。

六、文彦博(1006-1097),山西介休人,政治家、书法家。

进士及第,任殿中侍御史、枢密副使、参知政事、同平章事(宰相)。

历四朝,出将入相五十年,稳定朝局,精兵简政,主张裁军减轻人民负担,世称贤相。

七、苏辙(1039-1112),眉山人,1057年进士及第,官至御史中丞,尚书右丞。

反对王安石变法。

与父亲苏洵、兄长苏轼并称三苏,唐宋八大家。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢宋朝的头衔史上最长包拯的多达四十五个字

导语:说到单位的名称,古代比现代要简单的多。

比如明清两朝负责文化、教育以及祭祀、接待外宾的中央单位,只用简单的“礼部”两个字就搞定了。

这

说到单位的名称,古代比现代要简单的多。

比如明清两朝负责文化、教育以及祭祀、接待外宾的中央单位,只用简单的“礼部”两个字就搞定了。

这说的是古人简单的时候,其实他们也有不简单的时候,比如接下来我们要说的宋朝各级干部的官衔,就会显得异常的啰嗦。

(宋朝官制)

比如我们大家都非常熟悉的宋朝大清官包拯,他去世时的官衔是“枢密副使朝散大夫给事中上轻车都尉东海郡开国侯食邑一千八百户食实封四百户赐紫金鱼袋赠礼部尚书”,数一数,一起四十五个字。

除此之外,还有那位砸破水缸救小朋友的司马光先生,他的官衔全称是“端明殿学士兼翰林侍读学士太中大夫提举西京嵩山崇福宫上柱国河内郡开国公食邑二千六百户食实封一千户赐紫金鱼袋”,数一数,有五十二个字,比起我们包大人的官衔名称还要多。

这种现象在北宋前期非常的常见。

那么有人会说了,没事儿搞这么长的名字,别人该怎么喊他们啊,就不能整短点儿嘛,其实这么一长串的官衔当中没有一个字是多余的,我们拿包大人来举例说明。

“枢密副使”相当于现在的国防部副部长,说的是其当时的工作岗位;“朝散大夫”说的是其品级,当时公务员共分二十九个等级,包大人属于第十三个等级;“给事中”说的是其工资等级,当时公务员工资共分二十个等级,包大人属于第十二个等级,这一级别的干部每月能领四万五千文铜钱;“上轻车都尉”说的是其功劳等级,当时公务员共有十二个功劳等级,包大人属于第八等;

生活常识分享。