隧道工程地质物探勘察报告

- 格式:pdf

- 大小:254.47 KB

- 文档页数:9

木寨岭隧道左线工程地质勘察报告一、工程概况:木寨岭隧道左线位于秦岭高中山区,隧道为穿越漳河与洮河的分水岭木寨岭而设,横跨漳县、岷县两县,进口位于预设大草滩车站以南约900m,漳河西岸洪积扇上,沿途穿越小沟、石咀沟、南水沟、大战沟、瓦窑沟等沟谷,在素子沟右侧侯家台附近出洞,进口里程CK171+800,出口里程CK190+260,全长18460m,隧道进出口高程分别为2549.88 m和2390.94m,隧道洞身最大埋深约715m,最小埋深约30m。

二、勘察概况及工作方法本次勘察为初测阶段。

由于线路条件复杂,构造发育,三队地质组在2006年2~3月间,对线路可能通过区域进行了大面积的加深地质调绘工作,追踪断层,分析构造,填制工程地质图。

线路方案稳定后,专门对现隧道方案通过区域进行了细致的调查,2006年4月底外业工作基本结束。

为了加深认识,在外业调绘基础上,通过使用钻探及物探等勘探手段,进一步揭示了该地区地层岩性、地质构造及水文地质特征,勘探工作于6月底全部结束。

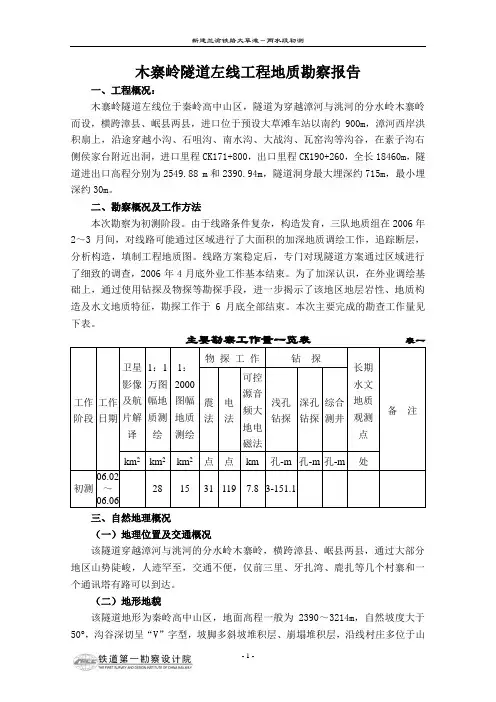

本次主要完成的勘查工作量见下表。

工作阶段工作日期卫星影像及航片解译1:1万图幅地质测绘1:2000图幅地质测绘物探工作钻探长期水文地质观测点备注震法电法可控源音频大地电磁法浅孔钻探深孔钻探综合测井km2km2km2点点km 孔-m 孔-m 孔-m 处初测06.02~06.0628 15 31 119 7.8 3-151.1三、自然地理概况(一)地理位置及交通概况该隧道穿越漳河与洮河的分水岭木寨岭,横跨漳县、岷县两县,通过大部分地区山势陡峻,人迹罕至,交通不便,仅前三里、牙扎湾、鹿扎等几个村寨和一个通讯塔有路可以到达。

(二)地形地貌该隧道地形为秦岭高中山区,地面高程一般为2390~3214m,自然坡度大于50°,沟谷深切呈“V”字型,坡脚多斜坡堆积层、崩塌堆积层,沿线村庄多位于山梁、沟底等缓坡地带,泥石流普遍发育。

(三)气象特征岷县气象站主要气象资料汇总表表二地理位置北纬: 34︒26'东经: 104︒01'高程2315.0m建站时间1951年1月气象站地点岷县西门外飞机场代表里程及地点数值及统计年限数值出现时间统计年限气压hpa(年平均)770.1 1971~2000气温(℃)年平均 5.8 1971~2000 极端最高33.3 2000.7.25 1971~2000最低-24.3 1972.2.9 1971~2000 最热月平均16.1 7月1971~2000 最冷月平均-6.4 1月1971~2000 最大月平均日较差15.6 1971~2000湿度绝对hpa年平均7.3 1971~2000日最大29.0 1971~2000日最小0 1971~2000 相对(%)年平均69 1971~2000日最小0 1971~2000降水量(mm)年平均560.8 1971~2000 年最大747.5 1973 1971~2000 年最小361.7 1997 1971~2000 月最大208.0 1973.8 1971~2000 日最大61.5 1983.8.30 1971~2000 一次最大延续时间84.8 1967.8.26~9.22 1971~2000 年平均降水日数129.3 1971~2000蒸发量(mm) 年平均1199.6 1971~2000 年最大1437.8 1971~2000风(m/s)平均风速及主导风向 1.3 SE 1971~2000 各季平均风速及主导风向春 1.8 NE SE 1971~2000夏 1.2 SE 1971~2000秋 1.1 SE NE 1971~2000冬 1.1 NE 1971~2000 年平均大风日数(≥8级) 4.5 1971~2000 最大风速及风向定时17.7 NNW 1990.8.30 1971~2000瞬时24.0 NW 1979.7.8 1971~2000雪降雪初终期10.13~5.6 1971~2000 最大积雪深度cm 14 1991.2.28 1971~2000冻土最大冻结深度(cm)及初终期90(12.2~3.3) 19831971~2000其它平均雾天日数 1.1 1971~2000 平均雷暴日数 5.0 1971~2000土壤最大冻结深度采用值(cm)90该隧道工程地处漳县、岷县境内,因此本工程采用岷县气象站的气象资料。

工程地质勘察方案审查报告一、项目概况根据委托方的需求,我们对**地区进行了工程地质勘察,以评估地质环境、土地利用和工程建设影响。

本报告旨在审查和评估工程地质勘察方案,提供参考建议和建议修正意见。

二、项目背景委托方拟在**地区开展**项目,为了保障工程建设的顺利进行和减少施工风险,需要进行工程地质勘察。

地质环境包括地质构造、地貌地貌、土壤、岩石、地下水等,土地利用包括地形、地貌、土地利用、土地承载力等,工程建设影响包括地基工程、建筑工程、地下管线等。

三、项目范围1. 地质环境:对地质构造、地貌地貌、土壤、岩石、地下水进行调查和分析;2. 土地利用:对地形、地貌、土地利用情况进行调查和分析;3. 工程建设影响:对地基工程、建筑工程、地下管线等进行调查和分析。

四、工作内容1. 调查地质环境:采用地勘、物探、钻探等方式,对地质环境进行调查和分析,包括地质构造、地貌地貌、土壤、岩石、地下水等;2. 调查土地利用:采用遥感、地理信息系统等技术,对地形、地貌、土地利用情况进行调查和分析;3. 调查工程建设影响:采用地质雷达、探地雷达、电磁法等技术,对地基工程、建筑工程、地下管线等进行调查和分析。

五、报告内容1. 地质环境:地质构造、地貌地貌、土壤、岩石、地下水等的调查和分析结果;2. 土地利用:地形、地貌、土地利用情况的调查和分析结果;3. 工程建设影响:地基工程、建筑工程、地下管线等的调查和分析结果;4. 综合评价和建议:基于调查和分析结果,提出综合评价和建议。

六、结果评价根据我们的调查和分析,对工程地质勘察方案进行了审查和评价。

首先,我们认为委托方的工程地质勘察方案在调查内容和方法上基本满足需求,但在调查深度和范围上还存在一定不足。

比如地质环境领域的调查,对地质构造、地貌地貌、土壤、岩石、地下水等的调查范围较窄,需要进一步扩大调查范围,以获取更全面的信息。

此外,在工程建设影响领域的调查,对地基工程、建筑工程、地下管线等的调查也需要进一步加强,以避免信息不足造成施工风险。

红岩寺隧道工程地质勘察报告1、前言1.1 工程概况红岩寺隧道是拟建的湖北省保康至宜昌高速公路襄阳段的一座分离式隧道,根据施工图设计,左线起讫桩号ZK14+962~ZK21+640,长6678m,属特长隧道,最大埋深约655.6m,进洞口走向方位角178°,出洞口走向方位角175°;右线起讫桩号YK14+915~YK21+661,长6746m,属特长隧道,最大埋深约654.5m,进洞口走向方位角178°,出洞口走向方位角175°。

进洞口洞门拟采用端墙式,出洞口洞门拟采用削竹式,单洞净空(宽×高):10.25×5.0m。

1.2 勘察方法及完成的勘探工作量隧址工程地质详勘采用了工程地质调绘、钻探、地震勘探、EH4电磁法、声波测井、室内岩土试验以及利用初勘资料等综合勘察方法。

根据设计要求,在隧址区布置9个钻孔,洞口孔2个,洞身孔7个,孔号是SZK43~49及SZK201~202,利用初勘孔CZK104、CZK107~108及CZK363~364。

分别从纵向和横向布置浅层震探及深层EH4大地电磁测线,以测定隧址围岩弹性纵波速、探测山体有无断层异常带,并配合钻孔划分隧道土石及风化带界线。

工程地质调绘采用近期1:2000航测地形图为底图,重点对地层、岩性、不良地质体和地层分界线展开调查和测绘,并绘制工程地质平面图。

勘察日期为2011年8月1日~2011年10月14日,目前已完成实物工作量见表1-1所列。

完成实物工作量表表1-12、工程地质条件2.1 地理位置及交通条件隧址所在地进口段及洞身段隶属于湖北省保康县后坪镇,出口段隶属于歇马镇,隧道进、出口附近有省道S223及村村通经过,交通条件较好。

2.2 地形地貌隧道区微地貌属构造剥蚀溶蚀中山地貌区,海拔高程一般约为540.0~1314.0m,拟建隧道穿越聚龙山脉,经过区域地表地形整体起伏大,地势陡峭。

所跨山体系南北分水岭,地表水往南流入沮河,汇入长江;往北流入桂河,汇入汉江。

工程地质勘察调查报告范文一、引言工程地质勘察调查是为了确保工程建设的安全和可行性而进行的一项重要工作。

本报告旨在对某地区进行的工程地质勘察调查结果进行总结和分析,为后续的工程设计和施工提供可靠的依据。

二、地质背景该地区位于山脉腹地,地质构造复杂,主要由花岗岩、片麻岩和页岩组成。

地表地貌以起伏的山地为主,地下水资源丰富。

地震活动频繁,属于高地震烈度区。

三、勘察范围和方法本次勘察范围包括工程建设区域及周边500米范围内。

采用的勘察方法包括现场地质调查、岩石和土壤取样、地下水勘查、地球物理勘测等。

通过对勘察区域进行详细的勘察和分析,获取了大量的地质数据。

四、地质情况1.岩石特征勘察区域主要由花岗岩和片麻岩组成,岩性坚硬,具有较高的抗压强度和稳定性。

地下存在一些断层和节理,需要在设计和施工中加以注意。

2.土壤情况勘察区域的土壤主要分为黏土、砂土和砾石土。

黏土含水量较高,容易发生液化现象;砂土排水性较好,适宜作为基础填料;砾石土孔隙率大,透水性好。

3.地下水情况勘察区域地下水位较高,水质良好,水量充足。

地下水受地层裂隙和断层的影响较大,需要合理利用和控制。

五、地质灾害风险评估根据勘察结果,结合地质灾害历史数据和地震活动情况,对勘察区域进行了地质灾害风险评估。

结果显示,该区域存在滑坡、崩塌和地震等地质灾害风险,需要在工程设计和施工中采取相应的防治措施。

六、工程建议根据勘察结果和地质灾害风险评估,提出了以下工程建议:1.地震设计要求:根据地震烈度和建筑物重要性等级,采取相应的抗震措施,确保工程建设的安全性。

2.地基处理:根据勘察结果和土壤工程性质,采取适当的地基处理措施,提高地基的承载能力和稳定性。

3.地质灾害防治:根据地质灾害风险评估结果,采取相应的防治措施,如加固边坡、设置防护网等,确保工程建设的稳定性和安全性。

七、结论本次工程地质勘察调查结果表明,勘察区域地质构造复杂,存在地震和地质灾害等风险。

在工程设计和施工中,应充分考虑这些因素,采取相应的防治措施,确保工程建设的安全和可行性。

**Ⅳ号隧道工程地质勘察报告一、概况**Ⅲ号隧道位于**省**县杨家庄乡**火车站西侧,为连拱隧道。

进口桩号K47+056,出口桩号K47+230;隧道长174m。

属短隧道。

隧道勘察采用工程地质调绘,钻探,物探等手段,查明了隧道的工程地质、水文地质条件。

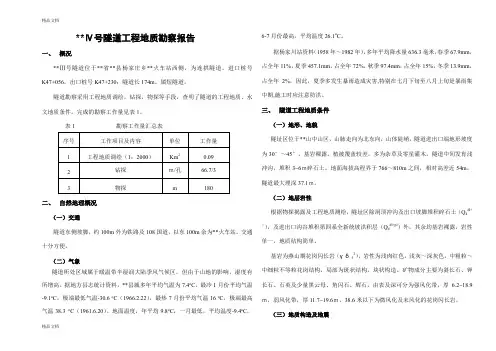

完成的勘察工作量见表1。

表1勘察工作量汇总表二、自然地理概况(一)交通隧道东侧坡脚,约100m外为铁路及108国道,以东100m余为**火车站。

交通十分方便。

(二)气象隧道所处区域属于暖温带半湿润大陆季风气候区,但由于山地的影响,湿度有所增高。

据地方县志统计资料,**县城多年平均气温为7.4o C,最冷1月份平均气温-9.1o C,极端最低气温-30.6o C(1966.2.22),最热7月份平均气温16o C,极端最高气温38.3 o C(1961.6.20)。

地面温度,年平均9.8o C,一月最低,平均温度-9.4o C,6-7月份最高,平均温度26.1o C。

据杨家川站资料(1958年~1982年),多年平均降水量636.3毫米,春季67.9mm,占全年11%,夏季457.1mm,占全年72%,秋季97.4mm,占全年15%,冬季13.9mm,占全年2%,因此,夏季多发生暴雨造成灾害,特别在七月下旬至八月上旬是暴雨集中期,施工时应注意防洪。

三、隧道工程地质条件(一)地形、地貌隧址区位于**山中山区,山脉走向为北东向,山体陡峭,隧道进出口端地形坡度为30°~45°,基岩裸露。

植被覆盖较差,多为杂草及零星灌木。

隧道中间发育浅冲沟,堆积3~6m碎石土。

地面海拔高程界于766~810m之间,相对高差近54m。

隧道最大埋深37.1m。

(二)地层岩性根据物探揭露及工程地质测绘,隧址区除洞顶冲沟及出口坡脚堆积碎石土(Q4dl+c),及进出口沟谷堆积第四系全新统坡洪积层(Q4dl+pl)外,其余均基岩裸露,岩性单一,地质结构简单。

基岩为燕山期花岗闪长岩(γδ53),岩性为浅肉红色,浅灰~深灰色,中粗粒~中细粒不等粒花岗结构,局部为斑状结构,块状构造。

1、前言1.1工程概况XX隧道(K31+268~K31+480)凤庆县凤山镇下旧村村境内,隧道进、出口及洞身段附近均有水泥公路分布,交通较为方便。

初拟进洞口里程桩号为K31+268,出洞里程桩号为K31+480,隧道全长212m,设计洞底高程1585.90~1587.80m。

隧道净宽10.25m,净高5.0m,为短隧道。

1.2、钻孔布设及完成的工作量根据已批准的施工图设计文件所确定的隧道方案,本次工程地质详细勘察按照《公路工程地质勘察规范》JTGC20-2011的布孔原侧,共布置2个钻孔,分别位于K31+280、K31+450,勘察中严格执行质量管理要求,勘察成果真实可靠。

本次勘察钻探进尺41.30m,工程地质调绘0.18m2。

1.3、勘察目的和要求详细查明隧道所经路段地层岩性、地质构造及其不良地质的分布情况,评价隧道工程地质及水文地质条件,采用多种指标划分围岩类别,为设计提供准确、完整的工程地质和水文地质资料。

2、隧道工程地质条件2.1、地形地貌地貌类型属于构造、剥蚀型低中山地貌,沟谷相间分布,地形切割浅,山峰齐一,山顶浑圆,脊宽坡缓。

隧道穿越一山脊,该山脊呈北北向,总体地势北东高南西低,隧道区高程约为1590~1633.82m,相对高差约43.82m,地形起伏较大。

隧道所穿越的山体地表被粉土所覆盖,多为旱地与林地相间分布,地表植被发育,多为低矮的灌木及杂草。

隧道进口位于山体斜坡处,该斜坡坡向约90°,坡度上陡下缓,上部坡角25~35°,下部坡角约12~25°,进洞洞口即位于斜坡的陡缓相间处,为两山之间一凹槽中。

东侧的冲沟于进口右侧约120m通过,沟床呈梯状,总体流向呈由北向至南东,与洞轴线呈34°相交。

隧道出口位于一无名溪沟右岸的斜坡地带,该斜坡坡向295°,坡度约10~20°,前缘为较平坦的耕地。

无名溪沟位于隧道轴线西侧约120m,总体流向呈NE-SW向,最后汇入迎春河。

工程地质勘察报告1. 引言本报告是对某工程项目进行的地质勘察的综合报告。

地质勘察是工程建设过程中不可或缺的环节,它的目的是对工程所在地的地质情况做出科学评估,为工程设计与施工提供依据。

本报告将详细介绍勘察过程、方法和结果,并提出相关建议。

2. 勘察范围和目标本次地质勘察的范围涉及工程项目所在地及周边区域。

目标是了解该地区的地质结构、地层特征、地下水情况等,为工程的设计和施工提供准确、可靠的数据支持。

3. 勘察方法和过程3.1 地面勘察地面勘察是地质勘察的基本工作内容,它包括了地貌调查、地质剖面观测、取样等方法。

地貌调查主要通过实地考察和地图分析,了解该地区地表特征、地形、地貌类型等信息。

地质剖面观测则是针对地下地层的勘察,通过钻孔、挖掘等方式获取地下岩层的情况。

取样是勘察的重要环节之一,通过采集地表和地下的样本进行分析,可以了解地壳的构成和岩石特性等关键信息。

3.2 地下勘察地下勘察是为了获取地下地质情况的数据,包括了地下水位测量、钻探、测试等方法。

地下水位测量是为了了解地下水位的分布情况,通过在不同位置进行水位测量,可以绘制出水位等值线图,为工程设计提供重要依据。

钻探工作通常采用岩心取样的方法,通过钻孔获取地下不同深度的岩层样本,进而分析地质结构、地层特征、岩性等。

测试工作主要通过实验室分析对钻孔取样进行物理性质、力学性质等方面的测试,以确定岩石的工程性质。

4. 勘察结果4.1 地质结构和地层特征根据本次勘察获得的数据,可以确定该地区的地质结构和地层特征。

- 该地区主要由花岗岩和片麻岩构成,是一个地质较为稳定的区域。

- 地下岩层主要分为砂岩、页岩和泥岩,其中页岩和泥岩的厚度较大。

- 地下地质构造主要为断裂和褶皱,存在一定的活动性。

4.2 地下水情况本次勘察还对地下水情况进行了调查,以下是获得的主要结果。

- 地下水位相对较高,平均深度为15米。

- 地下水年均补给量大于年均开采量,地下水资源充足。

勘查地球物理实验报告

实验日期,2023年10月15日。

实验地点,某某地区。

实验目的,通过地球物理勘查技术,对地下地质结构进行探测,为地质勘探和工程建设提供数据支持。

实验装备,地震勘探仪、地磁勘探仪、电阻率仪等地球物理勘

探设备。

实验过程:

1. 地震勘探,利用地震波在地下传播的特性,通过记录地震波

的传播时间和速度,推断地下地质结构。

2. 地磁勘探,通过测量地磁场的强度和方向变化,分析地下岩

石的磁性特征,推断地下构造。

3. 电阻率勘探,利用地下不同岩层的电阻率差异,推断地下地

质结构。

实验结果:

1. 地震勘探显示,在深度约200米处存在一层岩石较为坚硬的地层,可能是岩石层或者煤层。

2. 地磁勘探显示,地下存在一处磁性异常区域,可能是矿石或者矿床。

3. 电阻率勘探显示,地下存在一处电阻率较高的区域,可能是含水层或者含盐岩层。

结论,通过地球物理勘探实验,初步推断该地区存在矿产资源和地下水资源,为地质勘探和工程建设提供了重要的参考数据。

存在问题,实验过程中遇到了地下水位变化导致数据不稳定的情况,需要进一步研究和改进实验方法。

改进方案,可以结合多种地球物理勘探方法,提高数据的准确性和可靠性,同时加强对地下水位变化的监测和控制。

总结,地球物理勘查实验是一项重要的地质勘探技术,通过对地下地质结构的探测,为资源勘探和工程建设提供了重要的数据支持,但在实验过程中也面临着一些挑战和问题,需要进一步研究和改进。

目录一、工程概况二、勘察概况及工作方法三、自然地理概况(一)交通概况(二)地形地貌(三)气象特征(四)地震动参数四、工程地质特征(一)地层岩性(二)地质构造五、水文地质特征六、不良地质七、工程地质条件评价及措施建议(一)隧道洞身、斜井围岩分级(二)工程地质评价(三)工程措施建议附件同寨隧道工程地质勘察报告一.工程概况工点位于理川河与油房沟之间,隧道中心里程DK251+720,隧道起讫里程DK247+308~DK256+132,长8824 m。

隧道洞身最大埋深650m。

其中隧道出口端自然坡度大约60°~80°。

二、勘察概况及工作方法新建铁路兰渝线定测工作于2007年10月开始,2008年2月外业工作基本结束。

基本查明了桥址的工程地质、水文地质情况。

根据相关规范和勘察大纲要求,定测中采用钻探、原位测试、以及室内试验相结合的方法,并充分利用初测勘察成果,共完成钻探4孔。

钻探工作由铁一院陕西铁道工程勘察院负责完成,土工试验、岩石试验等由铁一院工程试验检测中心负责完成。

勘察期间,地质技术人员对工程质量进行了全程监控,施钻单位制定了相应的质量保证措施,通过中间检查、纠偏等措施,确保了勘察质量。

同时通过精干的人员投入、勘探手段的合理运用,在互相补充、相互验证、综合分析、严格把关的情况下,保质保量地完成了定测任务,为初步设计提供了详实的地质资料,本次主要完成的勘查工作量见下表。

主要勘察工作量一览表三、自然地理概况(一)交通概况隧道进、出口端附近有乡村公路相连,沟口有212国道相连,交通较为便利。

(二)地形地貌该工程地貌上位于西秦岭高中山区,山高沟深,山坡、谷坡较陡,地面最小高程为1936m,最大高程2770m,相对高差为834m,梁顶植被覆盖较差。

(三)气象特征隧道所属区为温带半湿润气候与高寒湿润气候的过渡带上,半干旱气候区。

主要气候特征见附表。

(四)地震动参数根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001、《中国地震动参数区划图》GB18306-2001,该工程所属区地震动峰值加速度为0.20g,(相当于地震基本烈度八度), 地震动反应谱特征周期。

目录1 地理位置及工程规模 (1)2 工程地质条件 (1)2.1地形地貌 (1)2.2地层岩性 (1)2.2.1 第四系全新统泥石流堆积层(Q4sef) (1)2.2.2 第四系全新统崩坡积层(Q4c+ dl) (2)2.2.3 第四系全新统残坡积层(Q4el+dl) (2)2.2.4 第四系上更新统冰水堆积层(Q3fgl) (2)2.2.5 第三系~第四系上新统昔格达组(NQx) (2)2.2.6 三叠系上统白果湾组(T3bg) (2)2.2.7 岩石的物理力学性质 (3)2.3地质构造及地震 (3)2.3.1 地质构造 (3)2.3.2 地震 (4)2.4水文及水文地质条件 (4)2.4.1 水文 (4)2.4.2 水文地质条件 (4)2.5不良地质作用 (5)2.6岩土体地球物理及动力学特征 (5)3 工程地质条件评价 (5)3.1隧道的稳定性评价 (5)3.2围岩分级及设计参数建议 (6)3.2.1 围岩分级 (6)3.2.2 与工程有关的各地层岩土体的设计参数建 (7)3.3洞口工程地质与水文地质特征 (7)3.3.1 进口 (7)3.3.2 出口 (8)3.4洞身工程地质与水文地质特征 (8)3.5对岩爆和围岩大变形评价 (9)3.6瓦斯评价 (9)3.7地下水水质、腐蚀性评价及隧道的涌水量预测 (9)3.7.1 地下水水质及腐蚀性评价 (13)3.7.2 隧道的涌水量预测 (13)3.8建筑材料及施工用水 (13)3.8.1 建筑材料 (13)3.8.2 施工用水 (13)3.9隧道施工对环境的影响 (13)4 结论及建议 (13)5 报告所附图件 (14)大宝山隧道工程地质勘察报告1 地理位置及工程规模隧道位于石棉县永和乡狮子口~大堡桥村之间的大宝山,与国道108线隔河相望,有石棉~永和乡沥青公路通过,距石棉县城约6km,进口只有乡间公路通过狮子口,交通不方便。

隧道为分离式双线隧道,左线起止里程桩号为K108+290~K1110+320,全长2030m;右线起止里程桩号为YK108+295~YK110+310,全长2015m。

红岩寺隧道工程地质勘察报告1、前言1.1 工程概况红岩寺隧道是拟建的湖北省保康至宜昌高速公路襄阳段的一座分离式隧道,根据施工图设计,左线起讫桩号ZK14+962~ZK21+640,长6678m,属特长隧道,最大埋深约655.6m,进洞口走向方位角178°,出洞口走向方位角175°;右线起讫桩号YK14+915~YK21+661,长6746m,属特长隧道,最大埋深约654.5m,进洞口走向方位角178°,出洞口走向方位角175°。

进洞口洞门拟采用端墙式,出洞口洞门拟采用削竹式,单洞净空(宽×高):10.25×5.0m。

1.2 勘察方法及完成的勘探工作量隧址工程地质详勘采用了工程地质调绘、钻探、地震勘探、EH4电磁法、声波测井、室内岩土试验以及利用初勘资料等综合勘察方法。

根据设计要求,在隧址区布置9个钻孔,洞口孔2个,洞身孔7个,孔号是SZK43~49及SZK201~202,利用初勘孔CZK104、CZK107~108及CZK363~364。

分别从纵向和横向布置浅层震探及深层EH4大地电磁测线,以测定隧址围岩弹性纵波速、探测山体有无断层异常带,并配合钻孔划分隧道土石及风化带界线。

工程地质调绘采用近期1:2000航测地形图为底图,重点对地层、岩性、不良地质体和地层分界线展开调查和测绘,并绘制工程地质平面图。

勘察日期为2011年8月1日~2011年10月14日,目前已完成实物工作量见表1-1所列。

完成实物工作量表表1-12、工程地质条件2.1 地理位置及交通条件隧址所在地进口段及洞身段隶属于湖北省保康县后坪镇,出口段隶属于歇马镇,隧道进、出口附近有省道S223及村村通经过,交通条件较好。

2.2 地形地貌隧道区微地貌属构造剥蚀溶蚀中山地貌区,海拔高程一般约为540.0~1314.0m,拟建隧道穿越聚龙山脉,经过区域地表地形整体起伏大,地势陡峭。

所跨山体系南北分水岭,地表水往南流入沮河,汇入长江;往北流入桂河,汇入汉江。

地质勘探报告范文一、前言。

各位小伙伴!今天要给你们唠唠咱们在[勘探地区名称]搞的地质勘探那些事儿。

咱们为啥要去那儿勘探呢?其实就是想搞清楚这地底下到底藏着啥宝贝,或者有没有啥特殊的地质情况,对工程建设、资源开发啥的有没有影响。

那咱就带着家伙事儿,雄赳赳气昂昂地出发啦。

二、勘探区域概况。

1. 地理位置。

这个[勘探地区名称]啊,它就在[大概的地理位置描述]。

说近不近,说远不远,反正咱们一路颠簸着就到了。

周边环境还挺有特色的,有[描述周边一些标志性的地理事物或者地貌]。

2. 地形地貌。

到了地方一看,哟呵,这地形那叫一个丰富。

有[描述主要的地形类型,如山地、丘陵、平原等],就像老天爷在这儿玩泥巴,捏出了各种各样的形状。

那些小山包啊,就像一个个小馒头似的,错落有致地分布着。

而平原地区呢,就像一块大板子,平平坦坦的。

3. 气候条件。

这地方的气候也有点小脾气。

[描述当地的气候类型,如温带大陆性气候、亚热带季风气候等],夏天的时候那太阳可毒了,晒得咱们都快冒烟儿了。

冬天呢,又冷得像个冰窖,风一吹,感觉能把人吹跑。

不过好在咱们勘探队员都是硬汉(女汉子),这点小困难算啥!三、勘探方法与工作部署。

1. 勘探方法。

咱们为了把这地底下的情况摸得透透的,那可是用上了十八般武艺。

首先就是钻探,就像给地球打个小针孔,看看里面到底是啥构造。

那钻探机嗡嗡地响着,一点点地往地下钻,每钻一段就把钻出来的岩芯取出来,这岩芯可都是宝贝,就像地球给咱们的小礼物,通过观察它的颜色、质地啥的,就能知道很多地下的秘密。

除了钻探,咱们还搞了物探。

物探就像是给地球做个体检,用各种仪器来探测地下的情况。

比如说地震勘探,就像给地下放个小鞭炮,然后根据地震波的传播来判断地下的岩石结构。

还有电法勘探,就像给地球通个电,看看哪里电阻大,哪里电阻小,从而推断地下的地质情况。

2. 工作部署。

咱们在这个勘探区域可是精心规划了一番。

根据地形地貌和前期的一些资料,把整个区域划分成了好多小格子,就像棋盘一样。

界垭隧道工程地质初步设计阶段勘察报告1、前言1.1 工程概况拟建的界垭隧道位于秭归县周坪界垭村,为秭归县周坪乡至聚集坊公路改建工程中路线穿越东西向山岭地带而建设。

隧道轴线呈直线型展布,隧道轴线走向方位角约152°,隧道进、出口与路基相接。

隧道按单线双向行车道设计,设计里程桩号为AK5+727~AK6+119,洞内纵坡1.9%,长度为392.0m。

隧道最大埋深约78.00m,属长隧道。

隧道进口端设计高程560.0m,出口端设计高程570.10m。

进、出口洞门均采用削竹式洞门。

为了保证边仰坡的稳定,尽量恢复洞口自然境观,洞口均设置一段明洞。

洞内设计灯光照明,自然通风。

隧道工程按两车道二级公路标准设计,主要设计标准:⑴设计行车速度设计行车速度40km/h⑵隧道建筑限界主洞建筑限界(m)1.2本次工程地质勘察主要依据《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)、《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)等技术规范、规定进行,主要满足以下技术要求:⑴初步查明隧址区地形地貌、地层岩性、水文地质条件、地震动参数;⑵初步查明隧址区地质构造的类型、规模、形态特征,评价其对隧道工程的影响;⑶初步查明隧道围岩岩体的完整性、风化程度及围岩等级;⑷初步查明隧道进出口斜坡地带的地质结构、自然稳定状况、隧道施工诱发滑坡等地质灾害的可能性;⑸初步查明隧道浅埋段覆盖层厚度、岩体的风化程度、含水状态及稳定性;⑹初步查明地震情况,明确隧道区的基本烈度,并结合地形地貌、地层岩性、地质构造特征等因素,提出抗震设计烈度及处理意见;⑺初步查明隧道区不良地质和特殊性岩土的类型、分布、性质,评价其对隧道工程的影响;⑻初步提供岩土物理力学性质试验指标、围岩级别等设计必需的岩土工程参数;⑼初步查明岩溶、断裂、地表水体发育地段产生突水、突泥及塌方冒顶的可能性;⑽初步查明洞门基底的地质条件、地基岩土的物理力学性质和承载力;⑾初步查明地下水的类型、分布、水质、涌水量。