3隧道工程地质勘察报告

- 格式:doc

- 大小:768.50 KB

- 文档页数:7

隧道工程地质勘察方案一、项目概述本隧道工程位于XX市,起始点位于XX地,终点位于XX地,全长XX公里。

本工程为XX 公路改建工程的一部分,是一条山区隧道,为了解决山区交通拥堵和通行问题,本隧道工程将起到非常重要的作用。

隧道工程设计为双向四车道,设计速度为80km/h。

为保障隧道工程施工质量和安全性,地质勘察工作尤为重要。

二、地质环境概况1.地质构造本隧道穿越XX山脉,山脉为复杂的构造地质,主要由片岩、花岗岩和砂岩组成。

整个地区存在多条断裂带和褶皱带,构造活动较为频繁。

2.地质地貌隧道区域为典型的山地地貌,地势起伏较大,地形复杂。

具有山高坡陡、岩石裸露等特点。

3.地质灾害隧道区域存在自然灾害风险,如地质滑坡、泥石流、岩体崩塌等。

4.水文地质地下水丰富,隧道所在山区降雨量较大,需重点关注地下水对隧道施工和使用的影响。

三、勘察内容与方法1.地质勘察内容(1)地质构造与岩性分布调查(2)地质构造对隧道稳定性影响评价(3)地下水位和水文地质调查(4)地质灾害隐患点调查(5)山体稳定性评价(6)地质条件对隧道设计和施工的影响分析2.地质勘察方法(1)地质构造与岩性分布调查:通过野外地质调查和钻孔取样分析等方法,确定地质构造和岩性分布规律。

(2)地质构造对隧道稳定性影响评价:采用地质工程学方法,结合地质构造特点,评价地质构造对隧道稳定性的影响。

(3)地下水位和水文地质调查:通过地下水位观测点布设和地下水化验分析,了解地下水位分布和水文地质特点。

(4)地质灾害隐患点调查:野外地质灾害隐患点调查和遥感影像解译相结合,确定地质灾害隐患点位置和规模。

(5)山体稳定性评价:采用地质勘察和工程地质勘察相结合的方法,评价山体稳定性状况。

(6)地质条件对隧道设计和施工的影响分析:通过地质勘察资料分析,评价地质条件对隧道设计和施工的影响。

四、勘察成果应用1.地质勘察报告地质勘察报告书包括地质构造、岩性分布、地下水位和水文地质、地质灾害隐患点位置和规模、山体稳定性评价、地质条件对隧道设计和施工的影响等内容。

隧道工程中的地质勘察与施工方法地质勘察与施工方法在隧道工程中起着至关重要的作用。

本文将从地质勘察和施工方法两方面探讨隧道工程的相关内容。

一、地质勘察隧道工程中的地质勘察是为了了解地下情况,为后续的施工提供必要的数据支持。

地质勘察主要包括以下几方面的内容:1.地质构造研究地质构造研究是对地层构造特征进行全面、系统的研究,了解地质体的形态、分布、性质等。

其中包括地层的岩性、褶皱、断层以及岩石的物理力学性质等。

2.地质环境调查地质环境调查主要是针对地下水状况、孔隙水压力、地下气体等进行调查,为后续的施工过程中的地下水防护、排水处理、通风等提供依据。

3.地质灾害评价地质灾害评价是对隧道工程所在地区的地质灾害进行评估清楚,包括地震、塌陷、滑坡等各种地质灾害的可能性及其对隧道工程的影响,为工程的安全性评估提供依据。

二、施工方法施工方法是根据地质勘察结果确定的,以确保隧道工程的施工质量和安全性。

下面介绍几种常见的施工方法:1.开挖法开挖法是最常见的隧道开挖方法。

它主要通过采用人工开挖、机械爆破、液压冲刷等方式来实现地下土石的挖掘。

其中,机械开挖方式逐渐成为主流,可以提高施工效率和质量。

2.盾构法盾构法是一种适用于地质条件复杂和地下水位较高的隧道开挖方法。

它采用专用的盾构机进行开挖,减少了对周围环境的干扰,提高了施工效率。

3.冻结法冻结法适用于在地下水位较高、松散地层或其它特殊地质条件下的隧道施工。

通过注入低温液体使周围地层冻结,形成临时“冻土屏障”,防止地下水涌入施工空间。

4.钻孔法钻孔法适用于岩石巨大、坚硬的地质条件。

它主要通过钻孔机进行孔洞钻进,然后再进行爆破或者其他方式进行开挖。

5.顶管法顶管法被广泛应用于地质条件复杂、地下水位较高以及需要保护地表、地下构筑物等情况的隧道工程。

它通过逐段推进套管,保持地表稳定,保护地表建筑物及地下管线。

结语隧道工程中的地质勘察和施工方法是保证工程质量和安全的重要环节,只有充分了解地质情况,并根据具体情况选择合适的施工方法,才能确保工程的顺利进行。

工程地质勘察调查报告范文一、引言工程地质勘察调查是为了确保工程建设的安全和可行性而进行的一项重要工作。

本报告旨在对某地区进行的工程地质勘察调查结果进行总结和分析,为后续的工程设计和施工提供可靠的依据。

二、地质背景该地区位于山脉腹地,地质构造复杂,主要由花岗岩、片麻岩和页岩组成。

地表地貌以起伏的山地为主,地下水资源丰富。

地震活动频繁,属于高地震烈度区。

三、勘察范围和方法本次勘察范围包括工程建设区域及周边500米范围内。

采用的勘察方法包括现场地质调查、岩石和土壤取样、地下水勘查、地球物理勘测等。

通过对勘察区域进行详细的勘察和分析,获取了大量的地质数据。

四、地质情况1.岩石特征勘察区域主要由花岗岩和片麻岩组成,岩性坚硬,具有较高的抗压强度和稳定性。

地下存在一些断层和节理,需要在设计和施工中加以注意。

2.土壤情况勘察区域的土壤主要分为黏土、砂土和砾石土。

黏土含水量较高,容易发生液化现象;砂土排水性较好,适宜作为基础填料;砾石土孔隙率大,透水性好。

3.地下水情况勘察区域地下水位较高,水质良好,水量充足。

地下水受地层裂隙和断层的影响较大,需要合理利用和控制。

五、地质灾害风险评估根据勘察结果,结合地质灾害历史数据和地震活动情况,对勘察区域进行了地质灾害风险评估。

结果显示,该区域存在滑坡、崩塌和地震等地质灾害风险,需要在工程设计和施工中采取相应的防治措施。

六、工程建议根据勘察结果和地质灾害风险评估,提出了以下工程建议:1.地震设计要求:根据地震烈度和建筑物重要性等级,采取相应的抗震措施,确保工程建设的安全性。

2.地基处理:根据勘察结果和土壤工程性质,采取适当的地基处理措施,提高地基的承载能力和稳定性。

3.地质灾害防治:根据地质灾害风险评估结果,采取相应的防治措施,如加固边坡、设置防护网等,确保工程建设的稳定性和安全性。

七、结论本次工程地质勘察调查结果表明,勘察区域地质构造复杂,存在地震和地质灾害等风险。

在工程设计和施工中,应充分考虑这些因素,采取相应的防治措施,确保工程建设的安全和可行性。

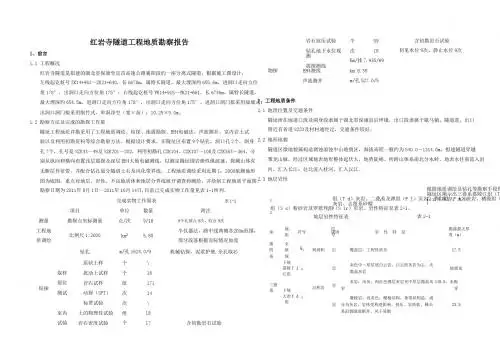

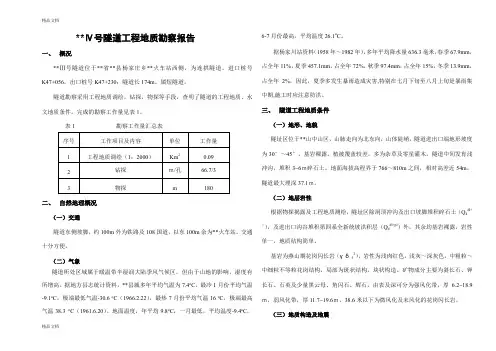

**Ⅳ号隧道工程地质勘察报告一、概况**Ⅲ号隧道位于**省**县杨家庄乡**火车站西侧,为连拱隧道。

进口桩号K47+056,出口桩号K47+230;隧道长174m。

属短隧道。

隧道勘察采用工程地质调绘,钻探,物探等手段,查明了隧道的工程地质、水文地质条件。

完成的勘察工作量见表1。

表1勘察工作量汇总表二、自然地理概况(一)交通隧道东侧坡脚,约100m外为铁路及108国道,以东100m余为**火车站。

交通十分方便。

(二)气象隧道所处区域属于暖温带半湿润大陆季风气候区,但由于山地的影响,湿度有所增高。

据地方县志统计资料,**县城多年平均气温为7.4o C,最冷1月份平均气温-9.1o C,极端最低气温-30.6o C(1966.2.22),最热7月份平均气温16o C,极端最高气温38.3 o C(1961.6.20)。

地面温度,年平均9.8o C,一月最低,平均温度-9.4o C,6-7月份最高,平均温度26.1o C。

据杨家川站资料(1958年~1982年),多年平均降水量636.3毫米,春季67.9mm,占全年11%,夏季457.1mm,占全年72%,秋季97.4mm,占全年15%,冬季13.9mm,占全年2%,因此,夏季多发生暴雨造成灾害,特别在七月下旬至八月上旬是暴雨集中期,施工时应注意防洪。

三、隧道工程地质条件(一)地形、地貌隧址区位于**山中山区,山脉走向为北东向,山体陡峭,隧道进出口端地形坡度为30°~45°,基岩裸露。

植被覆盖较差,多为杂草及零星灌木。

隧道中间发育浅冲沟,堆积3~6m碎石土。

地面海拔高程界于766~810m之间,相对高差近54m。

隧道最大埋深37.1m。

(二)地层岩性根据物探揭露及工程地质测绘,隧址区除洞顶冲沟及出口坡脚堆积碎石土(Q4dl+c),及进出口沟谷堆积第四系全新统坡洪积层(Q4dl+pl)外,其余均基岩裸露,岩性单一,地质结构简单。

基岩为燕山期花岗闪长岩(γδ53),岩性为浅肉红色,浅灰~深灰色,中粗粒~中细粒不等粒花岗结构,局部为斑状结构,块状构造。

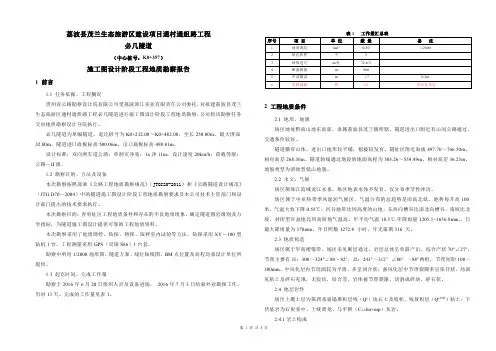

1、前言1.1工程概况XX隧道(K31+268~K31+480)凤庆县凤山镇下旧村村境内,隧道进、出口及洞身段附近均有水泥公路分布,交通较为方便。

初拟进洞口里程桩号为K31+268,出洞里程桩号为K31+480,隧道全长212m,设计洞底高程1585.90~1587.80m。

隧道净宽10.25m,净高5.0m,为短隧道。

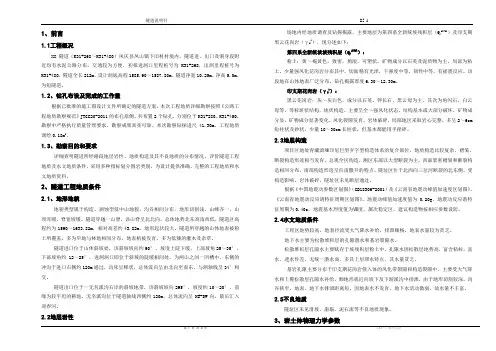

1.2、钻孔布设及完成的工作量根据已批准的施工图设计文件所确定的隧道方案,本次工程地质详细勘察按照《公路工程地质勘察规范》JTGC20-2011的布孔原侧,共布置2个钻孔,分别位于K31+280、K31+450,勘察中严格执行质量管理要求,勘察成果真实可靠。

本次勘察钻探进尺41.30m,工程地质调绘0.18m2。

1.3、勘察目的和要求详细查明隧道所经路段地层岩性、地质构造及其不良地质的分布情况,评价隧道工程地质及水文地质条件,采用多种指标划分围岩类别,为设计提供准确、完整的工程地质和水文地质资料。

2、隧道工程地质条件2.1、地形地貌地貌类型属于构造、剥蚀型低中山地貌,沟谷相间分布,地形切割浅,山峰齐一,山顶浑圆,脊宽坡缓。

隧道穿越一山脊,该山脊呈北北向,总体地势北东高南西低,隧道区高程约为1590~1633.82m,相对高差约43.82m,地形起伏较大。

隧道所穿越的山体地表被粉土所覆盖,多为旱地与林地相间分布,地表植被发育,多为低矮的灌木及杂草。

隧道进口位于山体斜坡处,该斜坡坡向约90°,坡度上陡下缓,上部坡角25~35°,下部坡角约12~25°,进洞洞口即位于斜坡的陡缓相间处,为两山之间一凹槽中。

东侧的冲沟于进口右侧约120m通过,沟床呈梯状,总体流向呈由北向至南东,与洞轴线呈34°相交。

隧道出口位于一无名溪沟右岸的斜坡地带,该斜坡坡向295°,坡度约10~20°,前缘为较平坦的耕地。

无名溪沟位于隧道轴线西侧约120m,总体流向呈NE-SW向,最后汇入迎春河。

隧道工程勘察报告地质构造与地下水勘察隧道工程勘察报告一、引言本报告旨在对隧道工程进行地质构造与地下水勘察的结果进行详细描述和分析,并提供相关建议。

根据勘察区域的地质情况和勘察数据,我们对该隧道工程的地质构造特征和地下水情况进行了详尽的调查和分析。

二、地质构造调查1. 区域地质背景根据勘察区域的地质图和相关文献,该区域属于XX地质构造带。

该地区的地质构造特点为XXXXXXX。

2. 断裂调查通过实地考察和地质测量,我们发现了几个重要的地质断裂带。

这些断裂带对于隧道工程的稳定性和施工风险有着重要的影响。

根据勘察数据,我们可以得到断裂带的走向、倾向、宽度等参数。

3. 岩层调查通过取样和实验室测试,我们对勘察区域的岩层进行了详细的研究。

该地区的岩石主要由XXX组成,岩石的物理力学性质如抗压强度、弹性模量等参数也进行了测定。

4. 地质构造分析基于上述调查结果,我们对勘察区域的地质构造进行了深入的分析。

我们将地质构造特征与隧道工程的设计和施工相结合,评估了地质构造对于隧道稳定性的影响,并提出了相应的建议和措施。

三、地下水勘察调查1. 地下水位调查通过观测井和水位计等设备,我们对勘察区域的地下水位进行了连续监测。

调查结果显示,该地区地下水位的变化较为稳定。

2. 地下水化学成分调查我们对地下水进行了取样,并进行化学成分分析。

调查结果显示,地下水中主要含有XXX元素,具有一定的化学反应性。

这对于隧道工程的设计和施工有一定的影响。

3. 地下水动态调查通过对勘察区域的地下水动态进行监测,我们得到了地下水的含水层厚度、渗透性、水流方向等参数。

这些参数对于隧道工程的排水设计和施工安全等方面具有重要意义。

四、综合分析与建议综合地质构造与地下水勘察的结果,我们对隧道工程的施工风险和工程稳定性进行了评估。

基于评估结果,我们提出了以下几点建议:1. 针对地质构造特征的影响,建议采取相应的支护措施,如钢支撑、岩锚等。

2. 根据地下水的化学成分,建议在施工过程中采取相应的防水措施,以避免地下水对隧道的侵蚀。

目录一、工程概况 (1)二、勘察概况及工作方法 (1)三、完成的勘探工作量 (1)四、自然地理概况 (1)(一) 地理位置 (1)(二) 地形地貌 (1)(三) 气象特征 (2)(四) 土壤最大冻结深度 (2)(五) 地震动参数 (2)五、工程地质特征 (2)(一) 地层岩性 (2)(二) 地质构造 (3)(三) 水文地质特征 (3)六、不良地质及特殊岩土 (3)七、工程地质条件评价 (3)(一) 岩土施工工程分级及物理力学参数建议值 (3)(二) 隧道围岩分级及主要工程地质问题分析 (4)(三) 隧道进出口工程地质条件 (5)八、设计与施工注意事项 (5)一、附件:二、 XXXXX隧道工程地质平面图(1: 2000)三、 XXXXX隧道进口工程地质平面图四、 XXXXX隧道出口工程地质平面图五、 XXXXX隧道洞身工程地质纵断面六、 XXXXX隧道进出口放大工程地质纵断面七、 XXXXX隧道进口工程地质横断面八、 XXXXX隧道出口工程地质横断面九、 XXXXX隧道进口弃渣场工程地质断面图十、 XXXXX隧道出口弃渣场工程地质断面图十一、地质柱状图十二、XXXXX隧道土工试验报告十三、XXXXX隧道岩石试验报告一、工程概况新建XX铁路工程XXXXX隧道位于XXXXX镇XXXXX, XXXXX隧道起讫里程DIIK4+120~DIIK5+730, 全长1610m, 洞深最大埋深约48m。

二、勘察概况及工作方法该隧道定测阶段的调查工作始于XX, 外业钻探日期为XXX, 水、土、岩的试验工作为XXX, 资料整理工作于XX结束。

本次定测针对该隧道所处的地理位置及技术要求, 采用地面大范围的地质调查及工程地质测绘(1: 2000)、钻探、原位测试、室内试验、资料综合分析(含区域地质资料、初测资料的分析)等相结合的工作方法。

工作过程中, 地质分界线的填绘主要利用手持GPS定点, 钻孔的定位采用中线桩及全站仪, 对岩土体的物理力学性质采用室内试验进行。

工程地质勘察报告1. 引言本报告是对某工程项目进行的地质勘察的综合报告。

地质勘察是工程建设过程中不可或缺的环节,它的目的是对工程所在地的地质情况做出科学评估,为工程设计与施工提供依据。

本报告将详细介绍勘察过程、方法和结果,并提出相关建议。

2. 勘察范围和目标本次地质勘察的范围涉及工程项目所在地及周边区域。

目标是了解该地区的地质结构、地层特征、地下水情况等,为工程的设计和施工提供准确、可靠的数据支持。

3. 勘察方法和过程3.1 地面勘察地面勘察是地质勘察的基本工作内容,它包括了地貌调查、地质剖面观测、取样等方法。

地貌调查主要通过实地考察和地图分析,了解该地区地表特征、地形、地貌类型等信息。

地质剖面观测则是针对地下地层的勘察,通过钻孔、挖掘等方式获取地下岩层的情况。

取样是勘察的重要环节之一,通过采集地表和地下的样本进行分析,可以了解地壳的构成和岩石特性等关键信息。

3.2 地下勘察地下勘察是为了获取地下地质情况的数据,包括了地下水位测量、钻探、测试等方法。

地下水位测量是为了了解地下水位的分布情况,通过在不同位置进行水位测量,可以绘制出水位等值线图,为工程设计提供重要依据。

钻探工作通常采用岩心取样的方法,通过钻孔获取地下不同深度的岩层样本,进而分析地质结构、地层特征、岩性等。

测试工作主要通过实验室分析对钻孔取样进行物理性质、力学性质等方面的测试,以确定岩石的工程性质。

4. 勘察结果4.1 地质结构和地层特征根据本次勘察获得的数据,可以确定该地区的地质结构和地层特征。

- 该地区主要由花岗岩和片麻岩构成,是一个地质较为稳定的区域。

- 地下岩层主要分为砂岩、页岩和泥岩,其中页岩和泥岩的厚度较大。

- 地下地质构造主要为断裂和褶皱,存在一定的活动性。

4.2 地下水情况本次勘察还对地下水情况进行了调查,以下是获得的主要结果。

- 地下水位相对较高,平均深度为15米。

- 地下水年均补给量大于年均开采量,地下水资源充足。

剑门关口隧道工程地质勘探报告一、序言(一)工程概况该隧道从既有公路G108线的K1937+554=GDK0+000处与原路相接,穿越中低山,至剑门关镇中心医院附近改线终点GDK1+350止,线路全长1.350公里,其中剑门关隧道全长1145米。

(二)勘察任务依据及目的根据剑阁县交通局与铁二院签订的“该勘察阶段为初勘和详细勘察阶段,勘察范围自设计起点GDK0+000,终点至GDK1+350包括隧道和路基工程的可研委托书。

我院于2006年7月~9月,对该隧道区进行工程地质勘察工作,达到以下目的:1、详细查明了该隧道范围内地形地貌、地层岩性、地质构造及不良地质现象与特殊岩土的分布、工程地质特征、水文地质条件等。

2、详细查明了隧道范围内覆盖层厚度和基岩的风化程度及风化层厚度、软弱夹层、构造破碎带和地下水情况,为隧道设计提供依据。

3、详细查明了隧道进出口围岩分级及洞身围岩分级。

4、测试岩土物理力学指标、岩体强度指标,为隧道围岩分级提供依据。

5、提供编制施工图设计文件所需的地质资料。

(三)本阶段工作的主要内容1、准备工作在充分研究初勘资料基础上,确切掌握初步设计审批的有关内容,了解设计意图,明确勘察要点。

查明该隧道与所涉及的工程地质情况。

2、调查与测绘现场对初勘资料进行核实、补充和修正,进一步查明改线路线段的工程地质和水文地质条件。

用多种方法预测隧道涌水量,为隧道防排水提供依据。

3、测试测试工作,采用野外抽水试验与室内岩土物理力学试验。

以满足各类工程构造物设计需要。

(四)本次工程地质勘察采用的主要技术规范、规程为(1)《公路工程地质勘察规范》(JTJ064—98);(2)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024—85);(3)《公路土工试验规程》(JTJ051—93);(4)《公路工程水质分析操作规程》(JTJ056—84);(5)《工程地质手册》(第三版,工程地质手册编写委员会1992)(六)参考地质资料(1)1/20万区域地质调查报告及图件(广元幅)(2)1/20万区域水文地质调查报告及图件(广元幅)二、自然地理概况本隧道位于广元市剑阁县的剑门关风景区内,属中低山剥蚀地貌,地面高程600~1000m,相对高程100~400m,地形复杂,沟谷深切,呈“V”字型(见图1)。

界垭隧道工程地质初步设计阶段勘察报告1、前言1.1 工程概况拟建的界垭隧道位于秭归县周坪界垭村,为秭归县周坪乡至聚集坊公路改建工程中路线穿越东西向山岭地带而建设。

隧道轴线呈直线型展布,隧道轴线走向方位角约152°,隧道进、出口与路基相接。

隧道按单线双向行车道设计,设计里程桩号为AK5+727~AK6+119,洞内纵坡1.9%,长度为392.0m。

隧道最大埋深约78.00m,属长隧道。

隧道进口端设计高程560.0m,出口端设计高程570.10m。

进、出口洞门均采用削竹式洞门。

为了保证边仰坡的稳定,尽量恢复洞口自然境观,洞口均设置一段明洞。

洞内设计灯光照明,自然通风。

隧道工程按两车道二级公路标准设计,主要设计标准:⑴设计行车速度设计行车速度40km/h⑵隧道建筑限界主洞建筑限界(m)1.2本次工程地质勘察主要依据《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)、《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)等技术规范、规定进行,主要满足以下技术要求:⑴初步查明隧址区地形地貌、地层岩性、水文地质条件、地震动参数;⑵初步查明隧址区地质构造的类型、规模、形态特征,评价其对隧道工程的影响;⑶初步查明隧道围岩岩体的完整性、风化程度及围岩等级;⑷初步查明隧道进出口斜坡地带的地质结构、自然稳定状况、隧道施工诱发滑坡等地质灾害的可能性;⑸初步查明隧道浅埋段覆盖层厚度、岩体的风化程度、含水状态及稳定性;⑹初步查明地震情况,明确隧道区的基本烈度,并结合地形地貌、地层岩性、地质构造特征等因素,提出抗震设计烈度及处理意见;⑺初步查明隧道区不良地质和特殊性岩土的类型、分布、性质,评价其对隧道工程的影响;⑻初步提供岩土物理力学性质试验指标、围岩级别等设计必需的岩土工程参数;⑼初步查明岩溶、断裂、地表水体发育地段产生突水、突泥及塌方冒顶的可能性;⑽初步查明洞门基底的地质条件、地基岩土的物理力学性质和承载力;⑾初步查明地下水的类型、分布、水质、涌水量。

界垭隧道工程地质初步设计阶段勘察报告1、前言工程概况拟建的界垭隧道位于秭归县周坪界垭村,为秭归县周坪乡至聚集坊公路改建工程中路线穿越东西向山岭地带而建设。

隧道轴线呈直线型展布,隧道轴线走向方位角约152°,隧道进、出口与路基相接。

隧道按单线双向行车道设计,设计里程桩号为AK5+727~AK6+119,洞内纵坡%,长度为。

隧道最大埋深约,属长隧道。

隧道进口端设计高程,出口端设计高程。

进、出口洞门均采用削竹式洞门。

为了保证边仰坡的稳定,尽量恢复洞口自然境观,洞口均设置一段明洞。

洞内设计灯光照明,自然通风。

隧道工程按两车道二级公路标准设计,主要设计标准:⑴设计行车速度设计行车速度40km/h⑵隧道建筑限界主洞建筑限界(m)本次工程地质勘察主要依据《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)、《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)等技术规范、规定进行,主要满足以下技术要求:⑴初步查明隧址区地形地貌、地层岩性、水文地质条件、地震动参数;⑵初步查明隧址区地质构造的类型、规模、形态特征,评价其对隧道工程的影响;⑶初步查明隧道围岩岩体的完整性、风化程度及围岩等级;⑷初步查明隧道进出口斜坡地带的地质结构、自然稳定状况、隧道施工诱发滑坡等地质灾害的可能性;⑸初步查明隧道浅埋段覆盖层厚度、岩体的风化程度、含水状态及稳定性;⑹初步查明地震情况,明确隧道区的基本烈度,并结合地形地貌、地层岩性、地质构造特征等因素,提出抗震设计烈度及处理意见;⑺初步查明隧道区不良地质和特殊性岩土的类型、分布、性质,评价其对隧道工程的影响;⑻初步提供岩土物理力学性质试验指标、围岩级别等设计必需的岩土工程参数;⑼初步查明岩溶、断裂、地表水体发育地段产生突水、突泥及塌方冒顶的可能性;⑽初步查明洞门基底的地质条件、地基岩土的物理力学性质和承载力;⑾初步查明地下水的类型、分布、水质、涌水量。

勘察工作方法及完成的主要工作量本次初勘采用工程地质调绘、钻探、物探、原位测试及室内岩土试验等综合勘察方法。

于2013年10月20日至2013年10月25日对隧道工程场址进行了初勘。

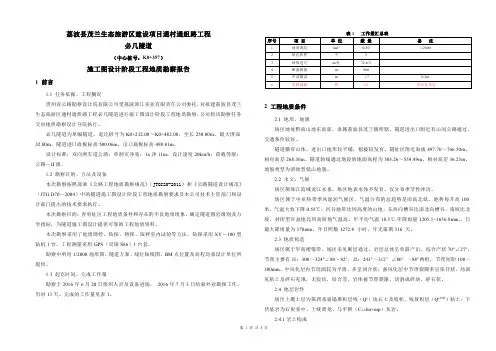

本次初勘完成的工作量见表1-1。

完成主要工作量表表1-1工程地质勘察质量控制从外业施工到内业资料整理,均以现行公路行业相关规范、规程及《工程地质初勘勘察大纲》和设计要求为依据,按照相关要求进行质量管理;管理程序上贯彻执行ISO9001质量保证体系的各项规定;钻孔质量经监理检查和签署,确认合格,满足设计要求。

2、工程地质条件地理位置及交通条件隧址所在地位于宜昌市秭归县周坪界垭村。

隧道进、出口端附近有乡村公路到达,交通较为便利。

气象、水文秭归县地处亚热带季风气候区,气候温和湿润、雨量充沛、四季分明,多年平均气温17-19℃,多年平均降雨量1493.2mm。

降雨具连续集中的特点,雨季多暴雨,一日最大降雨量达358mm。

年降雨量由南向北、从低到高,逐渐增多,一般年降雨量950——1590mm,长江河谷地带为1000mm左右,个别地区如高程1500m以上地区降雨量达——1904.3mm。

降雨日数与降雨量分布基本一致,大部分地区为120——159天,个别高山地区达200天以上。

降雨主要集中在4——10月,月平均降雨量150——,多暴雨,日降雨量达50——100mm的暴雨4——10月均有发生,100mm以上的暴雨主要发生在6、7月,年平均频次3——4次,150mm 以上的特大暴雨频次较少,历史上曾发生过2次,即1975年8月9日最大日降雨量358.0mm;1996年7月4日最大日降雨量260.0mm。

县内河流水系发育,地表水资源比较丰富。

长江自西向东横贯全境,境内流长64km,流域面积724.4km2,流量丰沛,多年平均流量14300m3/S,水位变幅巨大,达40m。

地形地貌秭归县位于鄂西褶皱山地,地势西南高东北低,平均海拔高程千米以上,山峰耸立,河谷深切,相对高差一般在500~1300m之间。

隧址区属构造剥蚀、侵蚀低山地貌区,穿越山体地面标高~,相对高差不大,一般为~。

地表以碎屑岩(粉砂岩)为主,大部分岩石裸露,山坡局部陡峭,地形较简单。

地表水系不发育,水量贫乏,植被发育。

隧道进口坡度较陡,坡度约30°~54°,坡向约69°,出口侧地形较缓,坡度约25°~33°,坡向约240°,进、出口山坡坡面植被较发育,多生长灌木、桔树。

隧道进、出口老公路斜坡下部分布有民房。

地层岩性根据工程地质调绘、钻探揭露及室内岩土试验结果,本次勘探深度范围内地层主要由第四系地层和志留系下统罗惹坪组下段(S1lr1)粉砂岩构成,依据各岩土层的成因类型、地质时代、风化程度及强度差异可分为二层,地层岩性特征分述如下:①碎石土(Q4dl+el):揭露层厚~,分布于隧道区表层及进、出口,黄褐色,稍密,稍湿,主要粘性土、碎石等组成,碎块石成份主要以粉砂岩为主,碎石含量50-60%,粒径2-8cm,残坡积成因。

②-1强风化粉砂岩(S1lr1):揭露层厚~,分布于隧道进、出口及隧道浅表,灰白色,粉砂质结构,薄层状构造,岩心破碎,呈碎屑碎块状,属软岩,锤击声哑,风化裂隙发育,裂隙间粘性土充填,岩质不新鲜,岩体基本质量等级为Ⅴ类。

②-2中风化粉砂岩(S1lr1):揭露层厚~,分布于隧道整体洞身,灰白色,粉砂质结构,中厚层状构造,主要矿物成份为长石、石英,含少量粘土矿物岩体较破碎,风化裂隙发育,岩芯呈短柱状,岩体基本质量等级为Ⅳ类。

以上各岩土层在隧址区的分布、埋藏及岩性特征详见隧道工程地质平面、纵断面图和钻孔柱状图,岩土物理力学性质详见附后岩土试验成果汇总表。

不良地质及特殊性岩土根据本次勘察结果,在隧址区未见特殊性岩土分布,区内未发现大的不良地质。

地质构造2.6.1区域地质构造县区处于新华夏构造体系鄂西隆起带北端和淮阳山字型构造体系的复合部位,构造格局较为复杂(见图1-9)。

区内北西向构造主要发育于前震旦纪变质岩系中,由一系列的褶皱和断裂所组成,并伴随由岩浆活动;东西向构造分布于南部,以沉积盖层组成的褶皱为主,断裂不甚发育,主要构造形迹为香龙山背斜及其东侧的五龙褶皱带;新华夏系为区内重要的构造体系,主要表现为新华夏系联合弧形构造和新华夏系复合式构造两种形式,前者在区内的构造形迹有百福坪至流来观背斜、茶店子复向斜,后者主要为北北东向构造,由北北东向压性或压扭性断裂组成,主要构造形迹为黄陵背斜、秭归向斜;近南北向构造主要为仙女山断裂和九畹溪断裂组成,近平行向展布。

区内主要构造形迹及特征见表2-1。

区内断裂主要有三组:北北东向——近南北向断裂组主要分布在西部香龙山背斜和东部秭归向斜地段,以西部最为发育、集中,且规模较大,最大可延伸40余公里,一般15—20km,常呈等距线性排列,主要倾向东,倾角陡,均在70度以上,其水平错动表现明显,沿断层线存在宽窄不等的破碎带,一般10—20m,局部宽达50m。

近东西向断裂主要集中分布于香龙山背斜核部西段,一般平行或近平行褶皱轴向延伸,规模不等,最大延伸30km,多为逆断层,倾向北,倾角45-65度,沿断层线断续发育数十米的破碎带。

北西向断裂分布于五龙褶皱带的东段,一般规模较小,常沿次级褶皱轴线平行展布,局部形成破碎带,以逆断层为主,断面倾向北东或南西,倾角45-65度不等。

表2-1 构造形迹——断裂特征表断裂名称性质主断面产状长度(km)两盘地层主要特征描述南(或东)北(或西)仙女山断裂活动性断裂、顺扭N15-200W/SW∠60067(区内30)T2j-S K1s断面见多方向擦痕,见角砾岩及少量断层泥、断层泉,方解石脉被错开,至今仍在活动九畹溪断裂张性N100E/NW∠40015 C1 O2+3以挤压为主,挤压破碎带宽20-50m,具构造透镜体及片状构造续表2-1 构造形迹——褶皱特征表褶皱名称特征描述轴向两翼倾角(度)核部地层两翼地层备注S(E)翼N(W)翼黄陵背斜短轴对称背斜呈穹窿构造北东10度东10-15 西30-35元古界崆岭群震旦系至三叠系中统区内为其西翼,长约45km秭归向斜向斜轴呈S型的开阔对称向斜近南北向,江南近东西向东30以上西16-30侏罗系上统蓬莱组侏罗系山统遂宁组至三叠系上统九里岗组呈环形盆地,轴向长47km香龙山背斜短轴背斜呈穹窿构造近东西向南8-14 北40寒武系中统、奥陶系下统奥陶系中统至三叠系中统沿翼部发育有由三叠系中上统地层构成的短轴状背向斜五龙褶皱带轴向北西、北东转近东西向,呈鼻状,由四个向斜和三个背斜组成的弧形褶皱北西向南22 北35志留系下统、三叠系中下统嘉陵江组志留系下统、二叠系、泥盆系、三叠系下统大冶组其东南封闭,地层较平缓百福坪—流来观背斜东端倾伏,西端开阔的弧形褶皱北东85度南35-50 北38-54北斜高点出露志留系三叠系区内仅见东端三叠系地层茶店子复向斜对称褶皱北东60度南20 北20-30 三叠系中统三叠系中下统拟建隧址区域构造位置处于新华夏系构造体系鄂西隆起带的西北端,其北东和东部与淮阳山字型西翼反射弧的砥柱——黄陵背斜和马蹄形盾地——秭归盆地相毗邻。

Ⅱ级大地构造单元隶属扬子准地台。

Ⅲ级单元隶属上扬子台褶皱束。

区内主要为近东西向或北北东向构造,区内褶皱属典型隔挡式褶皱,即背斜紧闭,向斜平缓开阔,地壳变动事件是发生在岩石圈的表部,为表层滑脱,因而有利于地壳总体稳定。

侏罗系开始的构造运动,是本区地壳形变的主要构造运动,且各构造体系互相干扰及制约,形成了现今的地质构造背景。

区域地质构造图见图2。

从区域地形看,区域内层状地形变化明显,分布有多期夷平面及河流阶地(长江),说明挽近期以来以整体大面积间歇性抬升为主,区域差异性活动不明显,没有区域性新断层形成,新构造时期以来上升逐渐减少。

从对区域性断裂形变规律资料表明,变形量均在a以下,近代活动微弱。

从区域构造资料,工程区附近区域性微活动性断裂主要有仙女山断裂、九湾溪断裂。

隧道区出露地层为志留系下统罗惹坪组下段(S1lr1)粉砂岩,附近出露地层显示,隧道区地层总体呈单斜构造,岩层产状327°∠42°,产状分布较稳定。

2.6.3节理裂隙经过地面调查和钻探揭露,根据《公路工程地质勘察规范》,隧址区岩体节理(裂隙)发育程度为不发育。

抗震设计参数及地震效应根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本区位于长江中下游地震活动区的江汉地震带内,属地震活动较弱的地震带。

自有记载以来,中强震不多,未发生过6级以上地震,近期区内发生的最大地震为1979年5月22日秭归县龙会观级地震,震中距长江仅8km。

现今地震活动主要分布在黄陵背斜西侧、仙女山断裂带,呈北北东向及北东向展布,根据国家地震局《中国地震烈度区划图》(1990年,1:4000000),本区地震基本烈度为Ⅵ度,其中对区内地质灾害可能影响较大的是仙女山潜在震源区,沿地震带微震活动较频繁,1959年迄今共记录到30次,最大为1972年3月秭归县周坪附近曾发生过的级地震,震级上限级。